Лечение перелома зубовидного отростка С2 позвонка

- Post author:Anton Vorobyev

- Post category:• Редкий случай

- Post comments:0 комментариев

Содержание:

Что такое перелом зубовидного отростка С2

Как известно, перелом зубовидного отростка С2 позвонка является довольно редкой травматической патологией верхнего отдела шеи. Обычно эта травма бывает в результате ДТП, резкого удара в лоб. Чаще всего травма не совместима с жизнью и пациенты умирают на месте из-за сдавления или разрушения каудальных отделов ствола мозга и верхне-шейных отделов спинного мозга.

Классификация перелома зуба С2

Известна классификация перелома зуба С2 по Андерсон и Д Алонсо, которые выделили 3 типа перелома зуба С2. Чаще всего подлежит оперативному лечению 2 тип перелома — через талию зубовидного отростка, которая наименее кровоснабжаема и как следствие с худшей способностью к самостоятельной консолидации.

Возможные варианты лечения

- Репозиция и длительная фиксация в Галло-аппарате. Процедура не требует инвазии, но доставляет массу неудобств пострадавшему, вызывая ряд осложнений

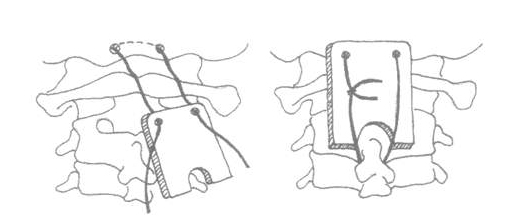

- Операция Хармса — фиксация через боковые массы С1-С2. На мой взгляд, подходит при неудачной попытке трансдентальной фиксации. Из недостатков — сильно ограничивает повороты шеи, ограничивает подвижность в сегменте С1-С2

- Трансдентальная фиксация — самый распространенный вариант лечения данной патологии.

С учетом редкости данной травмы, врачи, работающие в нейрохирургических отделениях общего профиля (кроме НИИ травматологии или нейрохирургии) не имеют достаточного опыта выполнения данных вмешательств.

Пример лечения перелома зубовидного отростка С2 позвонка

В данной статье хочу продемонстрировать опыт лечения очень возрастного пациента с переломом зубовидного отростка С2.

Автотравма. Удар лбом о переднее сидение. Доставлена в реанимацию с глубоким тетрапарезом. На фоне лечения сила в ногах наросла, руки по-прежнему слабые.

На операции в скобе Мейфилда репозиция вывиха С1.

Доступ к С2 под нижней челюстью справа. Можно и слева, но правше и сподручнее справа.

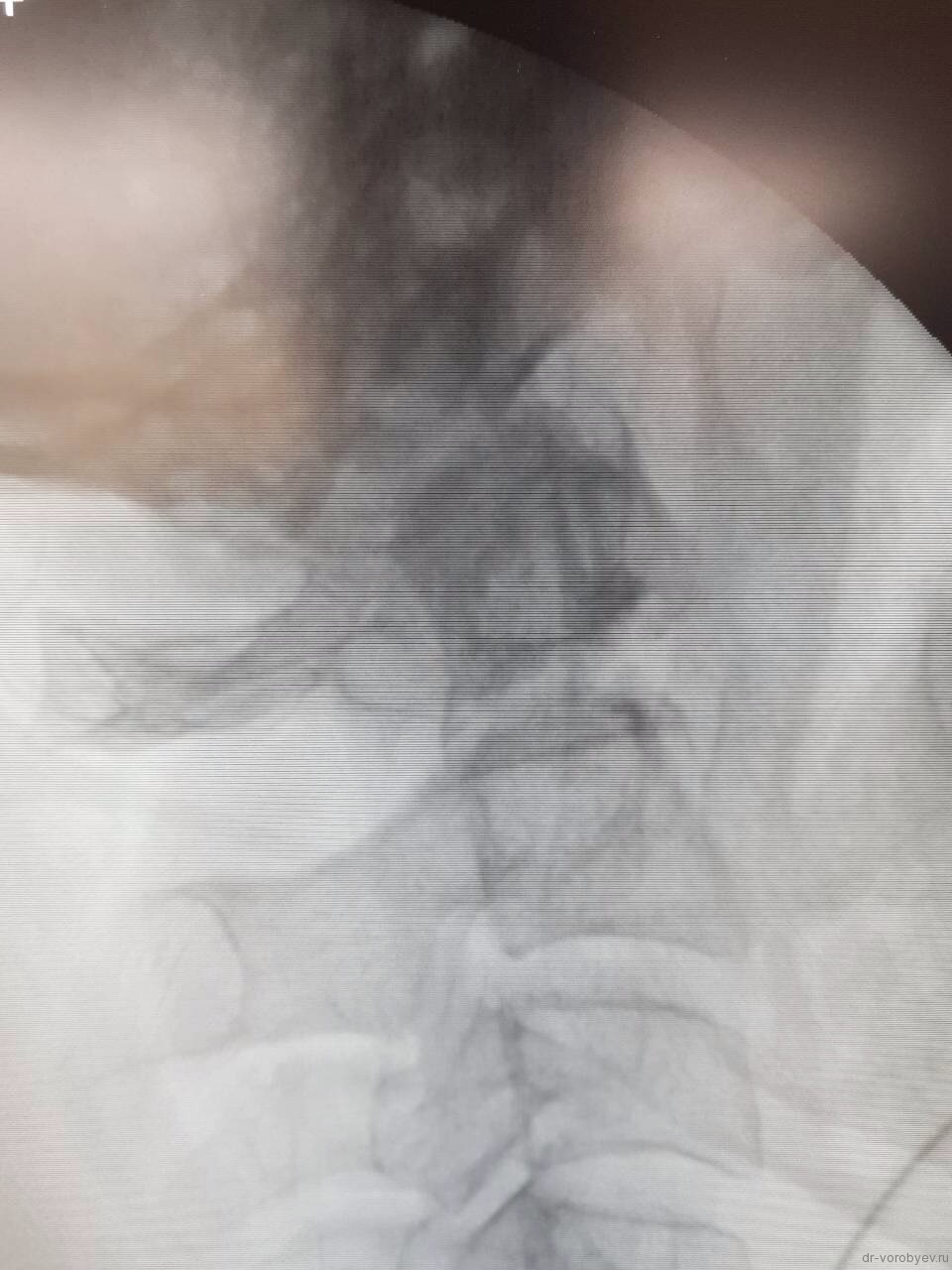

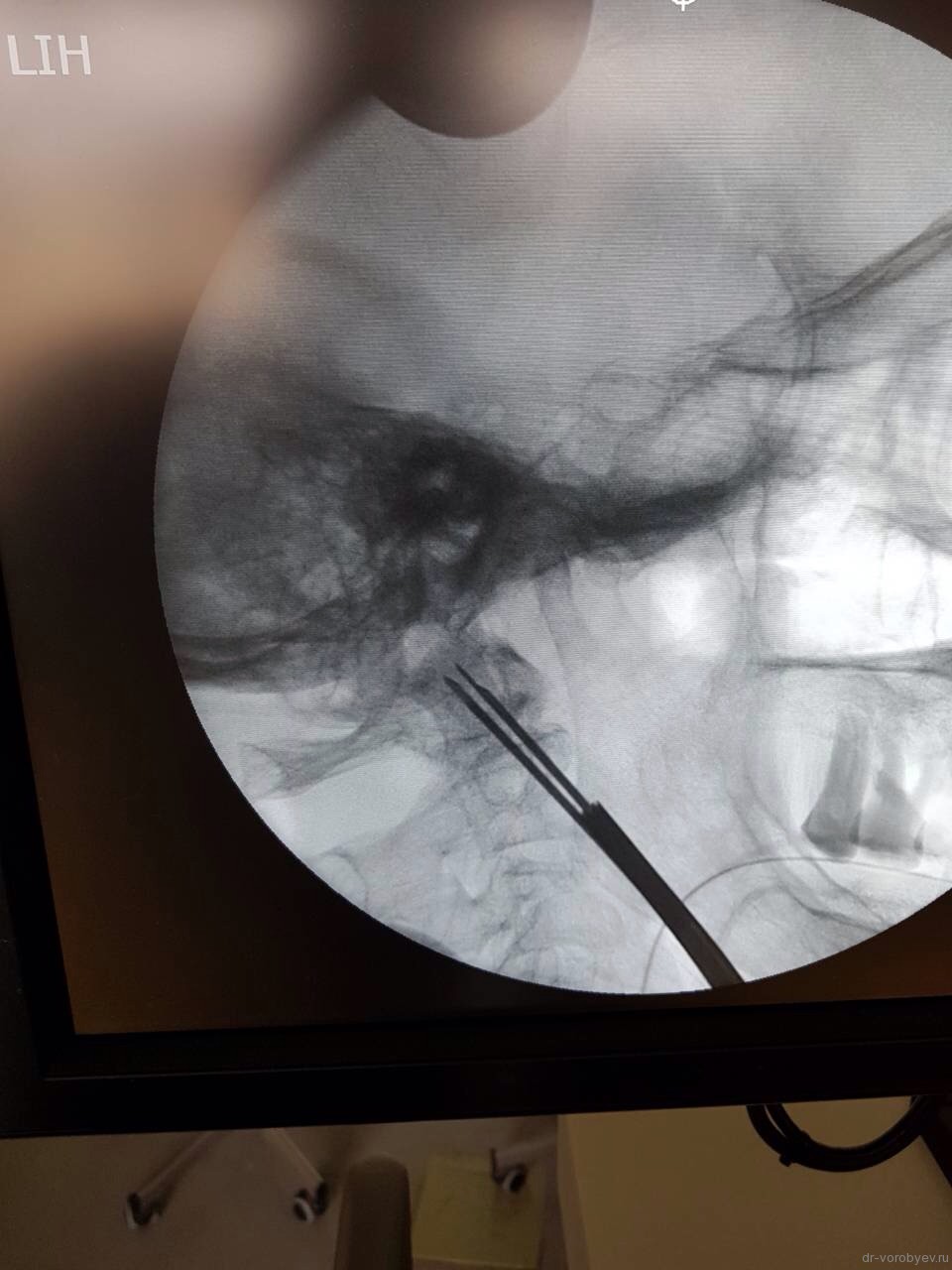

Затем под рентгеновским контролем устанавливается спица в необходимой точке ввода под нужную траекторию.

Контроль в прямой проекции.

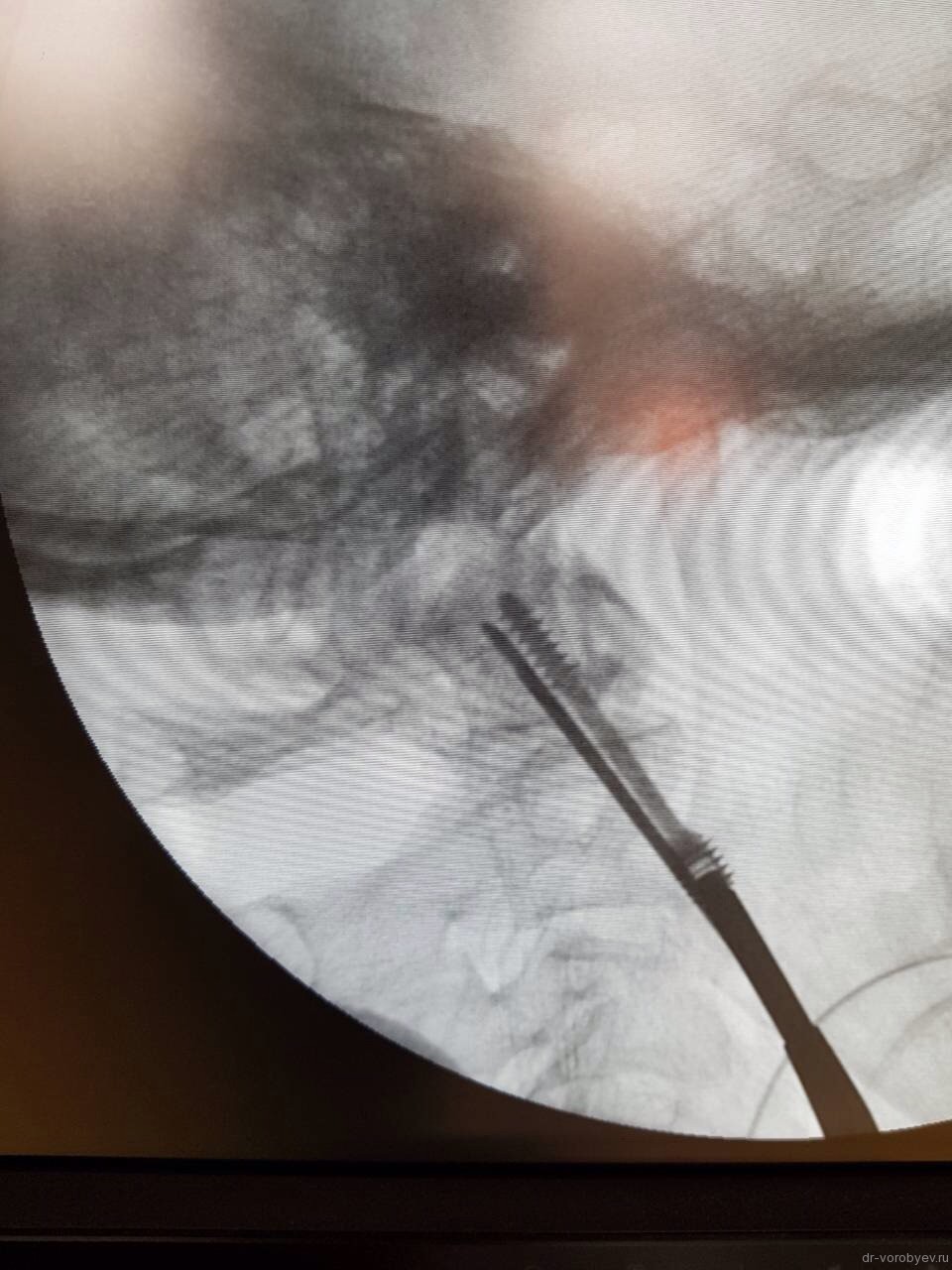

Спица проводится дрелью до верхушки С2. Затем так же проводится и вторая.

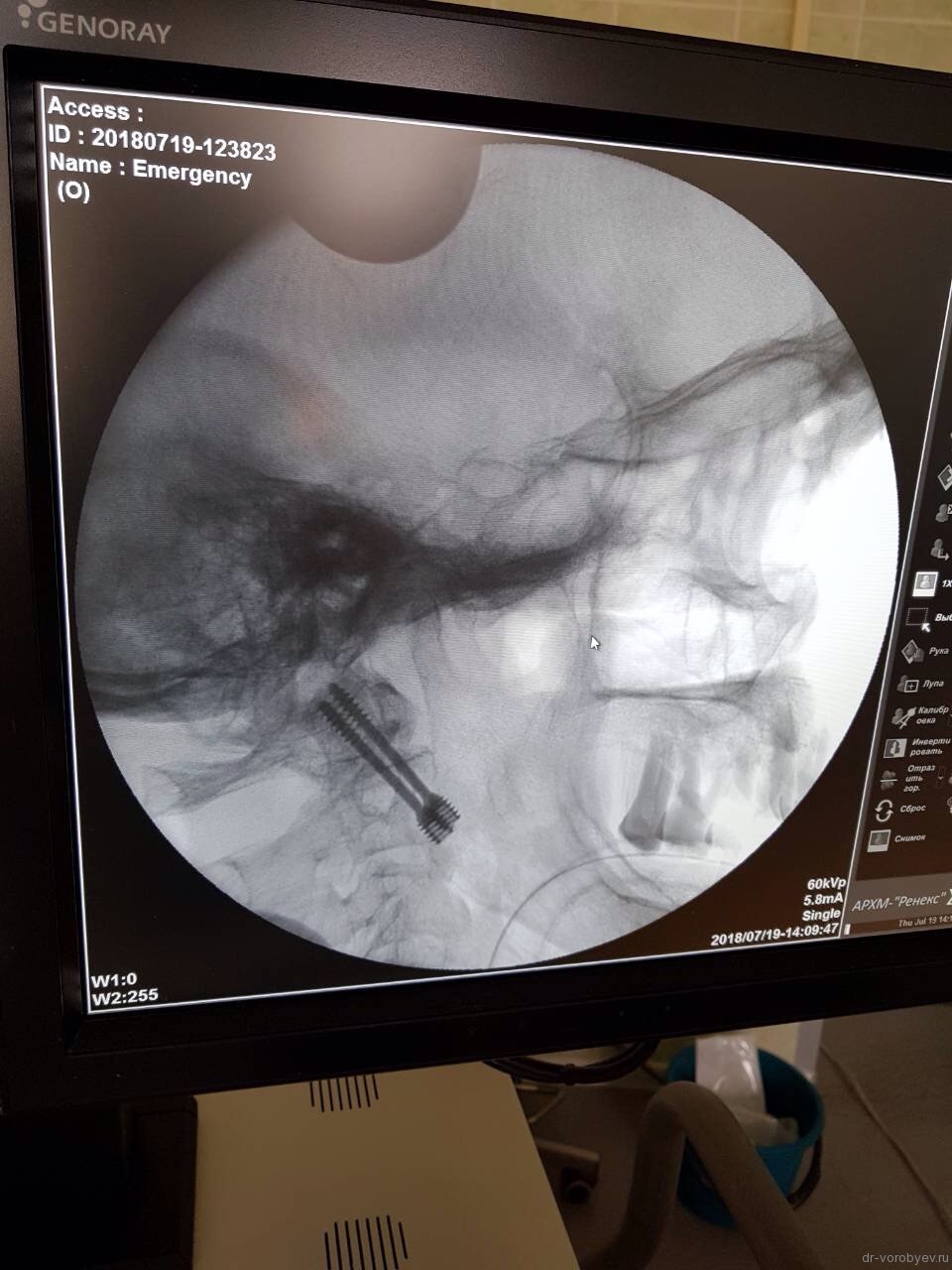

Затем первую спицу можно удалить и на ее место закрутить винт с двойной резьбой, предварительно измерив длину необходимого импланта по шаблону.

Вкручивается второй винт.

Вид операционной раны с головками винтов.

На контрольной КТ стояние винтов хорошее без промаха.

Фото укладки инструментов.

Автор статьи: врач-нейрохирург Воробьев Антон Викторович Рамка вокруг текста

Почему стоит выбрать именно нас:

- мы предложим самый оптимальный способ лечения;

- у нас есть большой опыт лечения основных нейрохирургических заболеваний;

- у нас вежливый и внимательный персонал;

- получите квалифицированную консультацию по вашей проблеме.

Источник

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Нестабильность шейного отдела позвоночника

Институт ревматологии РАМН, Москва

Развитие позвоночника

В норме развитие позвоночника продолжается до 20–22 лет. Оссификация разных отделов позвоночника осуществляется в следующем порядке: верхнешейный, среднегрудной, шейный, нижнегрудной, поясничный, крестцовый. Апофизы позвонков оссифицируются с 8 до 15–16 лет. Оссификация позвонка СII происходит в возрасте 4–6 лет. Физиологические изгибы позвоночника намечаются в возрасте от 2 до 4 лет, и в 6 лет они становятся отчетливыми. Величина шейного лордоза уменьшается до 9 лет. С возрастом наблюдается изменение ориентации фасеток межпозвонковых суставов. В раннем детстве фасетки имеют относительно горизонтальное расположение. Увеличение угла наклона фасеток продолжается до 10 лет, пока они не примут вертикального положения, после чего способны ограничивать движение позвонков [1].

Анатомо-функциональные особенности верхнешейного отдела позвоночника

В шейном отделе позвоночника имеются характерные особенности строения и функции.

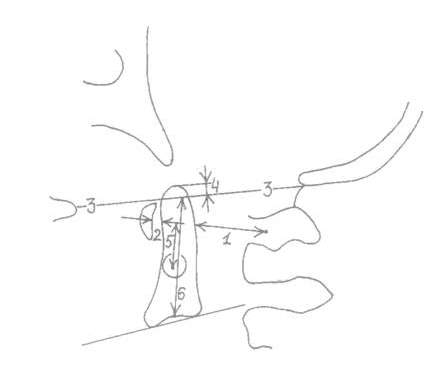

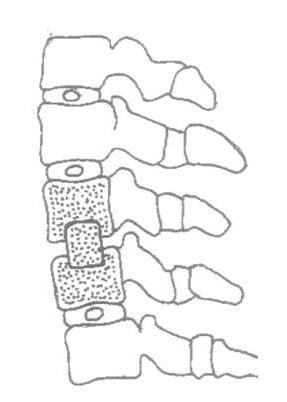

Первый шейный позвонок – атлант (СI) и второй шейный позвонок – аксис, или эпистрофей (СII), осуществляют соединение позвоночника с черепом и образуют атлантоаксиально-затылочный комплекс. У позвонка СI нет тела, но имеются передняя и задняя дуги, ограничивающие просвет позвоночного канала. Верхняя поверхность позвонка СI имеет слегка вогнутые суставные отростки, которые соединены с мыщелками затылочной кости. У позвонка СII имеется тело, которое переходит в зубовидный отросток. Он выступает вверх, сочленяется с внутренней поверхностью передней дуги атланта и достигает уровня большого затылочного отверстия. Позвонок СI соединяется с мыщелками затылочной кости. Между позвонками СI и СII имеются три сустава: два парных сустава между СI и СII и один между зубовидным отростком СII и дугой позвонка СI (рис. 1).

Функционально эти суставы объединяются в комбинированный сустав, в котором возможны вращательные движения головы вместе с позвонком СI. В атлантоокципитальном и атлантоаксиальном сочленениях происходит примерно половина всех движений шеи. Сочленения зубовидного отростка с атлантом и атланта с затылочными мыщелками является истинно синовиальным. Суставные сумки этих суставов имеют слабую степень натяжения. Затылочная кость соединяется с атлантом затылочно-позвоночной мембраной, которая спереди покрыта передней продольной связкой. Между задней дугой атланта и краем затылочного отверстия расположена задняя затылочно-позвоночная мембрана. Через нее проходят позвоночные сосуды и спинномозговые нервы. На задней поверхности тел позвонков расположена задняя продольная связка. Под задней продольной связкой расположена крестообразная связка, которая состоит из поперечной связки и двух ножек. Связка натянута между внутренними поверхностями боковых масс позвонка СI с двух сторон. Она обхватывает зубовидный отросток, ограничивая его смещение кзади и тем самым препятствуя сдавлению спинного мозга. Между задней поверхностью зубовидного отростка и передней поверхностью связки имеется слизистая сумка. По бокам верхушки зуба залегает жировой комок, который предохраняет зубовидный отросток от трения об дугу атланта. Под крестообразной связкой располагаются связка верхушки зубовидного отростка, которая идет от него до края затылочного отверстия, и крыловидная связка, натянутая между боковой поверхностью зубовидного отростка и суставными отростками затылочной кости (рис. 2).

В позвоночнике осевая и ротационная нагрузки ложатся на тела позвонков и межпозвонковые диски. Объединенные в единую структуру, они обеспечивают вертикальное положение тела, выдерживают осевую нагрузку, поглощают и распределяют ударную нагрузку. Межпозвонковые диски соединяют позвонки между собой и обеспечивают стабилизирующую функцию позвоночника. Фиксация межпозвонкового диска к телу позвонка осуществляется волокнами фиброзного кольца. Пульпозное ядро распределяет нагрузку, приложенную к позвоночнику. Межпозвонковые суставы, укрепленные суставными сумками, не несут осевой нагрузки. Они определяют направление движения позвонков. Связки позвоночника фиксируют позвонки и межпозвонковые диски между собой и оказывают влияние на амплитуду движений позвоночника. Передняя продольная связка препятствует разгибанию позвоночника, задняя продольная связка, надостистая, межостистая связки, а также пульпозное ядро ограничивают сгибание позвоночника, межпоперечные связки лимитируют боковые наклоны [2]. Изо всех связок позвоночника наиболее прочной является передняя продольная связка. С возрастом прочность связок снижается. Растяжимость связок сильнее всего выражена в местах максимального физиологического кифоза и лордоза, где происходит амортизация вертикальных нагрузок на позвоночник. Наибольшая растяжимость имеется у задней продольной связки в шейном отделе позвоночника, что обусловливает большую подвижность. Способность позвонков к смещению связана с их локализацией и направлением действия сдвигающего усилия. Смещение на уровне вершины лордоза и кифоза происходит в направлении выпуклости искривления [1]. Подвижность всего позвоночника представляет собой сумму движений отдельных сегментов, которая в среднем колеблется в пределах 4° [2]. Движение позвоночника осуществляется вокруг трех осей: 1) сгибание и разгибание вокруг поперечной оси, 2) боковые наклоны вокруг сагиттальной оси, 3) ротационные движения вокруг продольной оси. Возможны круговые движения по всем трем осям, а также движения вдоль вертикальной оси.

Мобильность и стабильность позвоночника

Позвоночник сочетает в себе свойства мобильности и стабильности. Мобильность позвоночника зависит от особенностей строения позвонков, величины межпозвонкового диска, механической прочности структур, обеспечивающих стабильность в данном отделе. Самой подвижной частью позвоночника является его шейный отдел. В шейном отделе одна половина всех движений осуществляется в атлантоаксиальном и атлантоокципитальном сочленениях, а другая половина – в нижнешейном отделе.

Стабильность позвоночника – это способность поддерживать такие соотношения между позвонками, которые предохраняют позвоночник от деформации и боли в условиях действия физиологической нагрузки. Основными стабилизирующими элементами позвоночника являются фиброзное кольцо и пульпозное ядро межпозвонкового диска, связки позвоночника и капсула межпозвонковых суставов. Стабильность всего позвоночника обеспечивается стабильностью отдельных его сегментов. Позвоночный сегмент представляет собой два смежных позвонка, соединенных межпозвонковым диском. В сегменте выделяют несколько опорных комплексов, которые выполняют стабилизационную функцию. По Холдсворту, в позвоночнике имеется два опорных комплекса (табл. 1).

По Дэнису, в позвоночнике выделяются три опорных комплекса. По сравнению с разделением по Ходсворту задний комплекс остается неизменным, а передний комплекс разделяется на передний и средний.

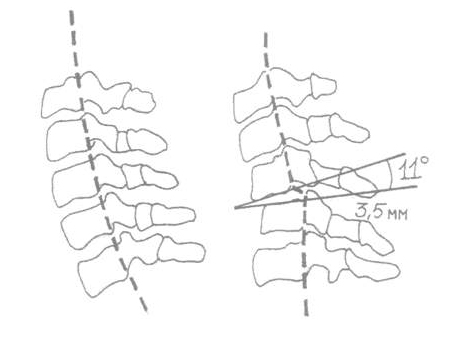

Нестабильность позвоночника

Нестабильность представляет собой патологическую подвижность в позвоночном сегменте. Это может быть либо увеличение амплитуды нормальных движений, либо возникновение нехарактерных для нормы новых степеней свободы движений. Показателем нестабильности позвоночника является смещение позвонков. Смещение позвонков является рентгенологической находкой, в то время как нестабильность позвоночника представляет собой клиническое понятие. Смещение позвонков может протекать без боли, а нестабильность характеризуется болью. У нестабильности имеются характерные признаки:

1. Нарушение несущей способности позвоночника происходит при воздействии внешних нагрузок, как физиологических, так и избыточных. Позвоночник теряет свою способность сохранять определенные соотношения между позвонками.

2. Нестабильность свидетельствует о несостоятельности опорных комплексов, которые предохраняют позвоночник от деформации, а спинной мозг и его структуры защищают от раздражения.

3. Нарушение проявляется в виде деформации, патологическим перемещением позвонков или разрушением элементов позвоночника. Нестабильность вызывает боль, неврологические расстройства, напряжение мышц и ограничение движений [3–5].

Существуют факторы, которые предрасполагают к избыточной подвижности позвоночных сегментов. В норме для шейного отдела позвоночника избыточная подвижность определяется действием двух факторов: возраста и локализации позвонка. Амплитуда подвижности позвоночника у детей превышает амплитуду подвижности у взрослых. Амплитуда смещения позвонков СI и СII при сгибании составляет 4 мм, а при разгибании – 2 мм [4]. Повышенная подвижность сегмента СII–СIII наблюдается до возраста 8 лет [1]. У детей избыточная подвижность наблюдается в верхнешейном отделе позвоночника в 65% случаев [6], что связано с отсутствием межпозвонкового диска на уровне СI–СII. У детей наиболее подвижным является сегмент СII–СIII. Нарушения на этом уровне диагностируются в 52% случаев нестабильности позвоночника [6].

Основным симптомом нестабильности является боль или дискомфорт в шее. В шейном отделе позвоночника у больных с нестабильностью в атлантоокципитальном сочленении ирритативная боль может носить периодический характер и усиливаться после физической нагрузки. Боль является причиной хронического рефлекторного напряжения шейных мышц. У детей нестабильность является причиной развития острой кривошеи. В начале заболевания имеется повышенный тонус паравертебральных мышц, который приводит к их переутомлению. В мышцах происходят нарушения микроциркуляции, развитие гипотрофии и снижение тонуса. Появляется чувство неуверенности при движениях в шее. Нарушается способность выдерживать обычную нагрузку. Возникает необходимость в средствах дополнительной иммобилизации шеи вплоть до поддержки головы руками. В клинике нестабильность шейного отдела позвоночника у взрослых измеряется с помощью балльной системы оценки клинических признаков (табл. 2) [2].

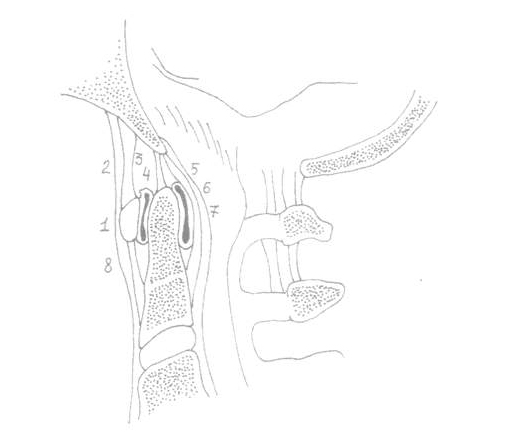

Рис. 1. Строение атлантоаксиальной области позвоночника.

1 – передняя дужка позвонка СI,

2 – передняя атлантоокципитальная мембрана,

3 – атлантоаксиальный сустав,

4 – связка верхушки зубовидного отростка,

5 – задняя продольная связка,

6 – покровная перепонка (membrana tectoria),

7 – крестообразная связка,

8 – передняя продольная связка.

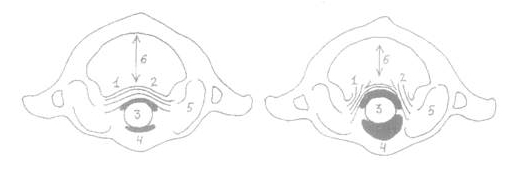

Рис. 2. Атлантоаксиальное сочленение в горизонтальной плоскости.

1 – поперечная связка аталанта,

2 – задняя продольная связка,

3 – зубовидный отросток позвонка СII,

4 – передняя дужка позвонка СI,

5 – верхняя суставная фасетка позвонка СI,

6 – задний атлантоаксиальный промежуток.

Таблица 1. Опорные комплексы по Холдсворту

Передний

Передняя и задняя продольные связки

Передняя и задняя части фиброзного кольца

Передняя и задняя половины позвонка

Задний

Надостистая связка

Межостистая связка

Капсула межпозвонкового сустава

Желтая связка

Дужка позвонка

Таблица 2. Критерии нестабильности по Уайту*

| Критерий |