- Образование Московского государства

- Где было создано Московское государство

- Причины и предпосылки

- Политическая ситуация в момент образования

- Даниил Александрович Московский (1261-1303)

- Внутреннее устройство и экономика

- Значение объединения вокруг Москвы

- Московское государство

- Содержание

- Варианты названий

- Московское государство

- Одно из государств Российского царства

- Синоним всей России

- Историографический термин XIX—XXI веков

- Московия

- История

- Великое княжество Московское (конец XV—середина XVI века)

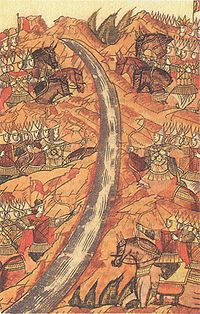

- Свержение монголо-татарского ига

- Расширение границ и централизация управления

- Русско-литовские войны XV—XVI веков

- Государство и церковь

- Русское царство (1547—1721)

- См. также

- Примечания

Образование Московского государства

Где было создано Московское государство

Централизованное Русское государство образовалось на территории прежней Киевской Руси. Часть киевских земель до этого принадлежала Литве, Польше и Венгрии, но была возвращена Иваном III и присоединена к Москве. Формирование Московского царства произошло в короткие сроки, так как Руси грозил внешний враг в лице Золотой Орды.

Причины и предпосылки

Предпосылками для объединения русских княжеств вокруг Москвы послужили:

- Экономические условия – повышение производительности и товарных отношений, рост экономических связей.

- Увеличение количества городов в русских княжествах.

- Политическая целесообразность – необходимость борьбы с монголо-татарами и защиты от других внешних противников.

- Религиозные и культурные – стремление к централизации православной церкви, общность религиозных и общественных устоев и обычаев.

- Социальные – усиление межклассовой борьбы.

Длительное пребывание под гнётом Золотой Орды привело к ослаблению русских княжеств. Поодиночке они не могли защищаться от внешних врагов – Польши, Литвы, Венгрии.

Причинами, почему столицей стала именно Москва, историки считают:

- Географическое положение города.

- Высокая численность населения.

- Умелые политические действия московских правителей – создание системы, при которой удельные князья должны были служить Великому князю.

Политическая ситуация в момент образования

В XIV – XV веках на Руси начал активно формироваться феодальный строй. Сословные различия в то время только начали формироваться. Объединению русских земель во многом способствовала опасность от внешних врагов и необходимость иметь единого сильного князя.

Основал династию московских правителей сын Александра Невского, Даниил Александрович. Москва была получена им в удел от отца в конце XIII века.

Даниил Александрович Московский (1261-1303)

Был младшим сыном Александра Невского. В 1272 году получил в удел слабое и бедное Московское княжество. Приложил все усилия для того, чтобы Москва стала сильным процветающим городом. Женат на Евдокии Александровне, от брака имел 10 детей.

В 1301 году на Дмитровском съезде убедил собравшихся князей прекратить распри. Тогда же отбил нападение татарских войск на Москву.

В 1302 году получил в наследство от племянника княжество Переславль-Залесское. Скончался князь в 1303 году. Накануне смерти принял монашество. В 1791 году канонизирован как святой.

Потомки Даниила увеличили территорию Московского княжества почти вдвое. Это вызвало недовольство и сопротивление тверских князей – двоюродных родственников московских. Однако дипломатия Ивана Калиты послужила выводу Москвы на лидирующую позицию. Карательная экспедиция, высланная в Тверь после гибели ханского сборщика дани, позволила Ивану Калите присоединить к Москве несколько княжеств. Вскоре под защиту московского князя перебирается и митрополит Владимирский.

Внутреннее устройство и экономика

Экономическому росту Московского государства послужило развитие сельского хозяйства. Большое распространение получила пашенная система. Она практически вытеснила другие системы, которые использовались в северных землях – подсечную и перелог.

Подъём хозяйства сопровождался созданием более совершённых орудий труда, расширением посевных земель, освоением новых территорий. Увеличение продуктов земледелия способствовало развитию животноводства и внешней торговли.

Потребность в орудиях производства послужила развитию ремёсел. В результате увеличилось количество людей, отделившихся от земледелия и перебравшихся в города. Между городами и сёлами, а также разными районами Руси стали усиливаться торговые связи.

Наряду с этим, возрастала эксплуатация крестьянства феодалами. Стремительное закрепощение привело к сопротивлению, разбою и бунтам. Многие земледельцы бежали от феодалов в южные земли. Решить проблему можно было только путём создания мощного централизованного государства.

Значение объединения вокруг Москвы

Политические достижения Ивана III и объединение русских земель вокруг Москвы повысили международный авторитет Руси.

Московское государство стало достойным партнёром в глазах европейских и восточных государств. Усилились политические и торговые связи с Неаполитанским княжеством, Генуей, Венецией, Датским королевством. Германский правитель и Римская папская курия стремились заключить политические союзы с Русским царством.

Возросли также связи Московского государства с восточными государствами. В итоге молодое государство приобрело значительное влияние на международные отношения.

Использованная литература:

- Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей.

- А. А. Зимин. Россия на рубеже XV–XVI столетий.

- Л. В. Черепнин. Образование русского централизованного государства в XIV–XV вв.

Источник

Московское государство

Московское государство, Русское государство, Российское государство, Русское централизованное государство, Московская Русь, Московия — различные неофициальные наименования России, относящиеся к периоду от принятия Иваном III титула государя всея Руси (1478—1485 годы) до переноса государственной столицы в Санкт-Петербург (1712 год). По монаршей титулатуре, определявшей официальное название государства [1] , данный период относится к эпохам Великого княжества Московского (до 1547 года) и Российского царства.

Содержание

Варианты названий

Московское государство

Термин «Московское государство» встречается как в исторических документах и сочинениях XVI—начала XVIII веков, так и в научной исторической литературе (историографии) XIX—XXI веков [2] .

Одно из государств Российского царства

При Иване Грозном и его преемниках, понятие Московское государство употреблялось в узком смысле и соответствовало старому понятию Московского княжества. В полный титул московских правителей входили названия различных бывших княжеств и республик, к которым со временем стали применять термин «государства» [3] . Вся территория, состоявшая под властью царя и называвшаяся Российским царством, понималась современниками как конгломерат этих государств, то есть как множество престолов, занимаемых единым монархом [1] . В различных документах и произведениях встречающееся словосочетание «Московское государство Российского царства» обозначало лишь часть общего Российского царства, хоть и главную, включающую местонахождение царского престола. В том же ключе следует понимать и название известного литературного памятника французского путешественника Жака Маржерета — Состояние Российской державы и Великого княжества Московского, написанного в 1608 году. В соборной клятве 1613 года говорится: «[..]что быти на Владимирском и Московском и на всех Государствах Российского Царства Государем Царем и Великим Князем всея России Самодержцем — Тебе, Великому Государю Михаилу Феодоровичу» [4] .

Синоним всей России

Монархи Великого княжества Литовского и Польского королевства признавали Ивана III и его потомков государями, однако упорно сопротивлялись претензионной приставке всея Руси, как впоследствии и отношению московских правителей к Руси в целом. Первым, кто употребил словосочетание «Московское государство» в широком смысле, был в 1480-х годах польский историк и дипломат Ян Длугош [1] , после которого этим названием (а также латинским аналогом Московия) в Польше и Литве упорно продолжали называть Россию на протяжении нескольких столетий [5] . Долго общаясь с польско-литовскими послами, эту терминологию отчасти усвоил и Иван Грозный, хотя официальным названием страны после его венчания на царство в 1547 году стало «Российское царство» [5] .

Внутрироссийская синонимизация понятий Российское царство и Московское государство начинает прослеживаться с эпохи Смутного времени, когда последним предпочитал пользоваться Лжедмитрий I, а также когда в результате шведской оккупации Россия временно потеряла Новгородскую землю [1] . В Соборном уложении 1649 года понятие «Московское государство» встречается и самостоятельно, и в таких оборотах как «Московского государьства и всех городов Росийского царства» [6] , поскольку традиция многочленности самоназвания государства на протяжении XVII века сохранялась [1] . Вплоть до времён Петра I российские источники иногда называли Российское государство «Московским». Примером может служить название первой русской газеты, которая издавалась с 1702 года — «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах».

Историографический термин XIX—XXI веков

Традицию именовать допетровскую Россию «Московским государством» продолжили историки XIX века, руководствуясь в периодизации российской истории противопоставлением столиц [1] , что по инерции переняли и советские историки.

Московия

Изначально, Московия — латинское наименование самой Москвы, впоследствии ставшее на Западе названием всего Русского государства. Употреблялось в иностранных источниках с XV до начала XVIII века [7] наряду с названиями Руссия или Россия [8] . Возникло под влиянием польско-литовской пропаганды [9] [10] , отвергавшей право Московского государства на Русь [11] и стремившейся закрепить это название только за «своей» частью Руси [12] [13] . Преобладало в странах, получавших информацию из Великого княжества Литовского и Польши, в первую очередь в католических Италии и Франции [14] .

История

В правление Дмитрия Донского владимирское великое княжение стало собственностью московских князей, которые с этого времени стали титуловаться «великими», а Тверское великое княжество добилось независимости от владимирского княжения. В 1380 году ордынскому владычеству был нанесён серьёзный удар (Куликовская битва). В период правления Василия Дмитриевича (1389—1425) Суздальско-Нижегородское великое княжество было захвачено Москвой, а Смоленское великое княжество — Литвой. В 1456 году Василий II Тёмный навязал Новгородской республике неравноправный Яжелбицкий мир.

Великое княжество Московское (конец XV—середина XVI века)

Русское государство, кроме великого княжества московского, включало соседние с ним, присоединенные при Иване III главнейшие территории Великороссии: Новгородская республика, великие княжества: Тверское, Ярославское, Ростовское, и частично Рязанское, города, отвоеванные у Литвы: Новгород-Северский, Чернигов, Брянск. Идея собирания всех русских земель в едином государстве, в том числе относившихся к Литве и, впоследствии, к Речи Посполитой, прослеживалась на протяжении всего существования Российского государства и унаследовалась Российской империей.

Иван III, как и его предшественники Дмитрий Шемяка и Василий Тёмный, использовал титул «государь всея Руси» ещё задолго до присоединения Твери в 1485 г. и завоевания Новгородской республики в 1471 г.). Однако этот титул не желала признавать Литва: так в марте 1498 г. в Литву было направлен кн. В. В. Ромодановский. Посольство должно было, в том числе, добиться признания Литвой за Иваном III титула великого князя «всея Руси» [15] .

Свержение монголо-татарского ига

Распад Золотой Орды на несколько ханств, который был предопределён ещё разгромом Тохтамыша Тимуром в 1395 году, дал возможность московским князьям проводить по отношению к каждому из них самостоятельную политику. Образованное на средней Оке при Василие Тёмном Касимовское ханство было союзником Москвы. Казанское ханство стало объектом постоянного военного давления Москвы, в ходе которого в 1487 году Иван III принял титул «князя Болгарского». Крымское ханство после попытки хана Большой Орды Ахмата захватить его стало вассалом Османской империи, союзником Москвы и противником короля польского и великого князя литовского Казимира IV. Во время стояния на Угре в 1480 году крымский хан предпринял поход на южнорусские владения Казимира и тем самым отвлёк его силы от московско-ордынского противостояния. И хотя генерального сражения не произошло, Ахмат потерял власть в Орде, через год был убит, а в 1502 году Большая Орда была разделена между разными ханствами.

Расширение границ и централизация управления

В правление Ивана III и Василия III завершился процесс расширения внешних границ великого княжества Московского за счёт других русских земель, не принадлежащих великому княжеству Литовскому. Основными этапами в этом стало присоединение Новгородской республики (1478), Тверского великого княжества (1485), Псковской республики (1510) и Рязанского великого княжества (1521).

Одновременно с этим шёл процесс увеличения великокняжеских владений за счёт ликвидируемых уделов и раздача земель московским дворянам под условием службы — поместья, которые сначала были пожизненными держаниями, а с начала XVI века — потомственными. Централизации управления способствовало издание общерусского свода законов, который, в частности, защищал интересы помещиков путём ограничения перехода крестьян осенним Юрьевым днём.

Русско-литовские войны XV—XVI веков

После успехов Москвы в борьбе против татарских ханств князья удельных верховских княжеств вместе с землями перешли с литовской службы на московскую, что стало причиной первой из русско-литовских войн рубежа XV—XVI веков. В 1500 году внук основного соперника Василия Тёмного в борьбе за власть XV—XVI веков, Василий Иванович Шемячич, князь новгород-северский и рыльский, также перешёл на московскую службу. В результате второй войны треть территории великого княжества литовского отошла к Москве. После этого Литва вступила в союз с Крымским ханством. В результате четвёртой войны (1512—1522) к Москве отошли смоленские земли.

Государство и церковь

В правление Ивана III в среде церковных иерархов возникли разногласия по вопросу о церковных имуществах. Группу, отстаивающую допустимость значительных церковных владений, возглавлял Иосиф Волоцкий («иосифляне»), а группу, выступающую за их недопустимость — Нил Сорский («нестяжатели»). Светская власть первоначально склонялась к поддержке второй группы, видя в этом возможность увеличения великокняжеских владений, но не решилась на масштабные секуляризации (за исключением, в частности, включения в состав великокняжеских владений части земель новгородского архиепископа после присоединения Новгородской республики к Московскому княжеству).

Русское царство (1547—1721)

В 1547 году Государь всея Руси и великий князь Владимирский и Московский Иван Васильевич (Иван IV Грозный) был коронован Царём Всея Руси, и принял полный титул: «Мы, великій государь Иванъ, Божіею милостію царь и великій князь всеа Русіи, Владимирскій, Московскій, Новгородцкій, Псковскій, Резанскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятцкій, Болгарскій и иныхъ», впоследствии добавилось «Казанскій, Астараханскій», «и всеа Сибирскіе земли повелитель» [16] [17] .

Новый титул русского самодержца стал в полном объёме соответствовать исторической реальности после покорения Казанского и Астраханского ханств. Поэтому лишь в 1557 году московские политики и дипломаты обратились к патриарху Константинопольскому с просьбой утвердить царское венчание. В 1561 году оно было утверждено грамотой, данной от имени Собора и патриарха Константинопольского Иоасафа II [18] .

Мировое признание изменения было различным. Англия охотно признала новый титул Ивана и даже называла его «императором». В католических странах признание пришло позже: в 1576 году император Священной Римской империи Максимилиан II признал Ивана царём всея Руси [19] .

См. также

Примечания

- ↑ 123456Хорошкевич А. Л.Россия или Московия? // Родина. № 11, 2005.

- ↑ Как отмечает С. О. Шмидт, «уже более полутора столетий признаны общепринятыми выражения „Московское государство“ и „Московское царство“. Они употребляются обычно как тождественные терминам „Российское государство“ и „Русское государство“». «Словосочетания „Московское государство“ и „московский государь“, „Московское царство“ и „московский царь“, „Московская земля“ были приняты в самой России в XVI и особенно в XVII веке, что подтверждается многообразными письменными источниками.» Шмидт С. О. «В некотором царстве, в некотором государстве…»: Как правильнее называть Российскую державу в XVI веке // Родина № 12/2004

- ↑Платонов C.Ф.Полный курс лекций по Русской Истории. Изд-во: АСТ, 2004. ISBN: 5-17-024461-4

- ↑Утверждённая Грамота Великого Поместного Церковного и Земского Собора 1613 года о призвании на царство Законного Дома Романовых

- ↑ 12 Хорошкевич А. Л. Символы русской государственности. Изд-во Московского университета, 1993. С. 86-89.

- ↑Соборное Уложение 1649 г. Вступление

- ↑Московия // Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. / Автор-составитель В. В. Богуславский. — Т. 1. — С. 761.

- ↑ Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV—начала XVI в. — М.: Наука, 1980. — С. 83—85. — 292 с.

- ↑Тихвинский, С. Л., Мясников, В. С.Восток—Россия—Запад: исторические и культурологические исследования. — Памятники исторической мысли, 2001. — С. 69.

- ↑Хорошкевич А. Л. Россия и Московия. Из истории политико-географической терминологии — Acta Baltico-slavica, 1976, t. X, с. 47-57

- ↑Хорошкевич А. Л. Герберштейн С. Записки о Московии. Памяники исторической мысли. М., 2008.

- ↑Кудрявцев О. Ф.Россия в первой половине XVI в: взгляд из Европы. — Русский мир, 1997. — С. 207.

- ↑Храпачевский Р. П.Русь, Малая Русь и Украина: происхождение и становление этнонима // Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. — Вып. 1 / отв. ред. О. А. Яновский. — Мн.: БГУ, 2004.

- ↑ Хорошкевич А. Л. Россия и Московия. Из истории политико-географической терминологии // Acta Baltico-slavica. — 1976. — Т. X. — С. 47—57.

- ↑ Зимин А. А. Возрождённая Россия.

- ↑http://eurulers.angelfire.com/muscovy.html Титулы Европейских монархов: Московское Царство

- ↑Period Russian Scroll Introductions

- ↑ БРЭ, том «Россия», с. 283.

- ↑История дипломатииТом I. С 203. — под ред. В. П. Потемкина — М.: ОГИЗ, 1941. — С. 203.

Иван IV отнесся совершенно равнодушно к «цесарству греческому», но потребовал немедленного признания себя царем «всея Руси», и император уступил в этом важном принципиальном вопросе.

Источник