Моноклональной секреции не выявлено что это значит

Cтатьи. Работа с контентом

Поиск

Дифференциальная диагностика моноклональных гаммапатий лабораторными методами

А.В. КОСТЕРИНА

Казанский государственный медицинский университет, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49

Костерина Анна Валентиновна ― ассистент кафедры госпитальной терапии, тел. +7-917-273-77-68, e-mail: [email protected]

В статье представлен обзор по лабораторным методам, используемым для дифференциальной диагностики моноклональных и поликлональных гаммапатий. Дано определение моноклональных гаммапатий. Представлены показания и возможные ошибки при проведении электрофореза белков сыворотки и мочи, иммунофиксации белков сыворотки и мочи, определении свободных легких цепей в моче, определении вязкости крови, количественном определении иммуноглобулинов крови. Представлен перечень заболеваний, проявляющихся в ряде случаев моноклональной гаммапатией.

Ключевые слова: моноклональная гаммапатия, электрофорез белков сыворотки и мочи, иммунофиксация белков сыворотки и мочи, определении свободных легких цепей в моче, определение вязкости крови, количественное определение иммуноглобулинов.

A.V. KOSTERINA

Kazan State Medical University, 49 Butlerov Str., Kazan, Russian Federation, 420012

Differential diagnosis of monoclonal gammopathies by laboratory tests

Коsterina A.V. ― Assistant of the Department of Hospital Therapy, tel. +7-917-273-77-68, e-mail: [email protected]

This article gives an overview of laboratory methods applied for the differential diagnosis of monoclonal and polyclonal gammopathies. The definition of monoclonal gammopathies is given. In this article all indications and possible errors during electrophoresis of plasma and urine proteins, immunofixation of plasma and urine proteins, determination of free light chains in urine, determination of blood viscosity, quantification of immunoglobulins, are named. The diseases that declare themselves in a number of cases by monoclonal gammopathy are listed.

Key words: monoclonal gammopathy, electrophoresis of plasma and urine proteins, immunofixation of plasma and urine proteins, determination of free light chains in urine, determination of blood viscosity, quantification of immunoglobulins.

Моноклональные гаммапатии (парапротеинемии или диспротеинемии) представляют собой группу расстройств, характеризующуюся распространением одного клона клеток, который производит иммунологически однородный белок, называемый парапротеин или моноклональный белок (М-протеин, где «М» обозначает моноклональный) [1]. В структуре иммуноглобулина спаренные тяжелые цепи связаны с двумя легкими цепями одного и того же типа, либо каппа или лямбда. В процентном соотношении иммуноглобулинов с каппа цепями синтезируется в организме больше.

М-протеин может быть интактным (целостным) иммуноглобулином (т.е. содержащим как тяжелые и легкие цепи), может быть составлен только из легких цепей (миелома Бенс ― Джонса, болезнь легких цепей, AL амилоидоз), или может состоять только из тяжелых цепей (болезнь тяжелых цепей) [2].

Наличие М-белка в сыворотке или моче указывает на наличие клона плазматических клеток или лимфопролиферативное заболевание. В ряде случаев клональный процесс образования моноклонального является злокачественным и ассоциируется с признаками злокачественной инфильтрации костей, лимфатических узлов, печени, селезенки, или других органов (как например, при множественной миеломе, локализованной плазмоцитоме, макроглобулинемии Вальденстрема). В других случаях, М-протеин образуется при клональной экспансии небольшого количества предраковых клеток и не вызывает никаких симптомов (например, моноклональная гаммапатия неясного значения, МГНЗ).

Предраковые нарушения имеют ограниченное клиническое значение, пока не произойдет злокачественной трансформации. Тем не менее, секретирующие иммуноглобулины могут вызвать инвалидирующее или смертельное заболевание из-за своих отрицательных свойств [3]:

- Способность агглютинировать эритроциты (холодовая агглютининовая болезнь);

- Нерастворимость при низких температурах (криоглобулинемия);

- Повышение вязкости крови (макроглобулинемия Вальденстрема);

- Способность откладываться в тканях, приводя к дисфункции органов (AL тип амилоидоза или болезнь отложения иммуноглобулинов);

- Способность вызывать нейропатию (паранеопластический синдром, МГНЗ, макроглобулинемия Вальденстрема, AL тип амилоидоз, POEMS синдром).

Таким образом, врач при определении М-протеина у пациента должен не медлить с установлением диагноза и началом терапии, с тем, чтобы предотвратить необратимые повреждения органов.

Изменение лабораторных показателей при наличии М-протеина

Наиболее распространенные: ложно низкое значение для холестерина, ЛПВП, высокое значение для билирубина, изменение неорганического фосфата. Реже: изменение С-реактивного белка, антистрептолизина-O, креатинина, глюкозы, натрия, хлорида, бикарбоната, азота мочевины, альбумина, железа, неорганического кальция. Ложно измененные анализы приводят к гипердиагностике и ненужному лечению [4].

Электрофорез белков сыворотки (SPEP) и иммунофиксация белков сыворотки преследуют две цели: обнаружить наличие или отсутствие М-протеина и измерить его концентрацию (SPEP) [4]. Эти исследования следует назначать при:

- Необъяснимой анемии, боли в спине, слабости, или усталости;

- Остеопении, остеолитических поражениях или спонтанных переломах;

- Почечной недостаточности при незначительном осадке мочи;

- Тяжелой протеинурии у пациента старше 40 лет;

- Гиперкальциемии;

- Гипергаммаглобулинемии;

- Иммунодефиците;

- Положительном белке Бенс ― Джонса;

- Необъяснимой периферической невропатии;

- Рецидивирующей инфекции;

- Повышении СОЭ или вязкости сыворотки.

О некоторых особенностях интерпретации результатов электрофореза белков сыворотки:

- Снижение сывороточного альбумина и увеличение альфа-1 и альфа-2-глобулинов может наблюдаться у больных с инфекцией или метастатической злокачественной опухолью.

- Заметное снижение альфа-1-глобулина, как правило, возникает из-за дефицита альфа-1-антитрипсина.

- Два полосы в зоне альбумина (bisalbuminemia) встречаются редко. Эта семейная аномалия не вызывает никаких симптомов.

- При болезни альфа тяжелых цепей (HCD), которая возникает у пациентов с лимфомой тонкой кишки, называемой иммунопролиферативным заболеванием тонкого кишечника (IPSID), М-градиент не обнаруживается предположительно из-за склонности этих цепей к полимеризации, или высокого содержания углеводов в них. У некоторых пациентов моноклональные белки могут быть найдены в содержимом тощей кишки, но не в сыворотке.

- При болезни тяжелых цепей (HCD), пангипогаммаглобулинемия является отличительной особенностью, аМ-градиент обнаруживается только в 40 процентах случаев.

- В некоторых пациентов с болезнью гамма тяжелых цепей (HCD) результаты электрофореза напоминают поликлональную гаммапатию.

- М-протеин иногда представлен широкой полосой при электрофорезе, как при поликлональной гаммапатии. Это происходит, если образуются комплексы с другими компонентами плазмы, при наличии димеры или пентамеры IgM, полимеры IgA или агрегаты IgG.

- У некоторых пациентов моноклональные легкие цепи (миелома Бенс ― Джонса) в настолько низкой концентрации в крови из-за быстрой фильтрации в мочу, что при электрофорезе белков сыворотки М-градиента не видно. Он появляется при развитии почечной недостаточности.

- У некоторых пациентов с множественной миеломой, секретирующей IgD или IgE, М-градиент может быть небольшим и легко просматриваться.

Биклональная гаммапатия. Иногда пациент может иметь два различных моноклональных белка [5]. Биклональная гаммапатия обычно обнаруживается, когда две разных тяжелых или легких цепи моноклонального белка обнаруживаются при иммунофиксации (например, каппа цепь IgA и лямбда цепь IgМ. Пациенты с биклональной гаммапатией могут иметь злокачественное или предопухолевое заболевание (МГНЗ).

Поликлональная гаммапатия возникает при инфекционных, воспалительных или реактивных процессах. При хроническом гепатите, например, гамма-фракция может достигать 6 или 7 г/дл. Поликлональные гаммапатии иногда наблюдаются при отсутствии явной причины.

Гипогаммаглобулинемия может быть врожденной, сцепленной с полом, как часть комбинированного иммунодефицита, и приобретенной (множественная миелома, первичный амилоидоз, хронический лимфолейкоз, лимфомы или нефротический синдром:

- Пангипогаммаглобулинемия встречаются примерно у 10 процентов пациентов с множественной миеломой [6]. Большинство из этих пациентов имеют белок Бенс ― Джонса (моноклональные свободные каппа или лямбда легкие цепи) в моче, но у них отсутствуют полные иммуноглобулины в сыворотке крови [7].

- Пангипогаммаглобулинемия наблюдается примерно в 20 процентах пациентов с первичным амилоидозом.

Ложные положительные результаты при электрофорезе. Другие белковые структуры могут ошибочно создать впечатление М-градиента. В качестве примеров:

- Фибриноген в плазме рассматривается как дискретная группа между регионами мобильности бета- и гамма. Это ничем не отличается от М-белка. Это проверяется добавлением тромбина, если после этого М-градиент не обнаруживается при повторном электрофорезе, значит в предыдущей пробе был фибриноген.

- Комплексы гемоглобин-гаптоглобин при гемолизе могут проявляться полосой в области альфа-2-глобулина.

- Высокие концентрации трансферрина у больных с железодефицитной анемией могут привести к появлению полосы в бета-области.

- Нефротический синдром часто ассоциируется с увеличенными альфа-2 и бета фракциями, которые могут быть ошибочно приняты за М-градиент. Концентрации альбумина и гамма-глобулина, как правило, снижаются при этом.

Иммунофиксация белков сыворотки. Электрофорез используется как начальная процедура, но низкая чувствительность и невозможность определить класс иммуноглобулина и вид легкой цепи снижает его ценность. При проведении иммунофиксации после электрофоретического разделения белков сыворотки, каждый образец покрывается моноспецифичной антителом с последующим промыванием и окрашиванием. Иммунофиксация белков сыворотки в отличие от электрофореза не дает оценку размера M-градиента и, таким образом, должна быть сделана в сочетании с электрофорезом. Иммунофиксация белков сыворотки позволяет обнаружить М-градиент в концентрации 0,02 г/дл и выше и в моче в концентрации ≥0.004 г/дл. Иммунофиксация белков сыворотки имеет решающее значение для дифференциации моноклонального и поликлонального белка.

Дополнительными показаниями к проведению иммунофиксации белков сыворотки являются:

- Обнаружение небольшого М-градиента при нормальных или повышенных иммуноглобулинах.

- У пациентов с множественной миеломой или макроглобулинемией, у которых лечение привело к исчезновению М-градиента методом электрофореза.

- Диагностика биклональных или триклональных гаммапатий.

- Необходимость подтвердить IgD и IgE моноклональные белки.

Повторять иммунофиксацию требуется только чтобы задокументировать полный ответ на терапию. В процессе лечения обычно выполняют электрофорез для оценки динамики процесса.

Определение легких цепей в сыворотке (FLC) является чувствительной системой, которая может обнаружить низкие концентрации моноклональных свободных легких цепей (например, каппа или лямбда) в сыворотке крови [8]. Этот анализ особенно необходим в примерно у 16% пациентов с миеломой Бенс ― Джонса, при которой синтезируются только легкие цепи, не связанные с тяжелой цепью и в концентрациях, слишком низких, чтобы быть обнаруженными с помощью методов иммунофиксации. Определение легких цепей в суточной моче назначают, когда подозревают первичный системный амилоидоз или болезнь легких цепей. Определение легких цепей в сыворотке (FLC) дополняет и иногда устраняет необходимость проведения иммунофиксации.

Определение легких цепей в сыворотке (FLC) обнаруживает низкие концентрации моноклональных свободных легких цепей:

- каппа легкие цепи ― от 3,3 до 19,4 мг/л;

- лямбда легкие цепи ― от 5,7 до 26,3 мг/л;

- отношение каппа/лямбда ― от 0,26 до 1,65.

Когда определение легких цепей в сыворотке (FLC) стали применять к сывороткам пациентов, ранее диагностированных как имеющие несекретирующую миелому, улучшенная чувствительность позволила у 19 из 28 подтвердить секрецию легких цепей [9].

Показаниями к применению определения легких цепей в сыворотке (FLC) являются:

- Диагностика и контроль течения заболевания у пациентов с несекретирующей и олигосекретирующей (

Источник

Моноклональной секреции не выявлено что это значит

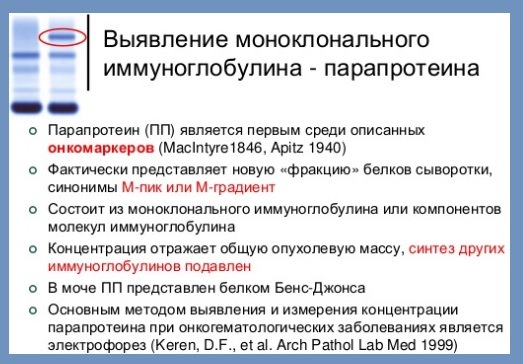

Моноклональные иммуноглобулины и(или) их фрагменты являются маркерами миеломной болезни, макроглобулинемии Вальденстрема, секретирующих В-клеточных лимфом, AL-амилоидоза и других лимфопролиферативных заболеваний. Выявление моноклональной секреции — одна из немаловажных компонент при диагностике этих состояний. Однако выявление парапротеина само по себе не равнозначно диагнозу В-лимфопролиферативного заболевания, а тем более не обусловливает назначение специального лечения.

С широким распространением иммунохимической диагностики, особенно высокоразрешающего электрофореза, стало ясно, что у 50—60 % пациентов с моноклональной гаммапатией в момент ее выявления отсутствуют какие-либо признаки В-клеточной опухоли. Это состояние принято обозначать как моноклональную гаммапатию неопределенного значения — МГНЗ (MGUS — Monoclonal Gammopathy of Undetermained Significance). МГНЗ характеризуется клинико-лабораторными признаками, в том числе иммунохимическими.

В частности, уровень парапротеина в сыворотке крови, как правило, ниже 35 г/л для IgG и 20 г/л для IgA и IgM, причем, что очень важно, уровень секреции стабилен в динамике, а продукция белка Бенс-Джонса отсутствует или крайне незначительна — менее 1 г в сутки.

При длительном наблюдении за больными установлено, что через 25 лет приблизительно у 40 % из них развиваются миелома, макроглобулинемия и другие родственные им заболевания. Интервал между выявлением парапротеина и развитием клинической картины заболевания составляет от 2 до 29 лет (в среднем 8,5—10,5 года при разных нозологических формах). В большинстве случаев (73 %) МГНЗ связана с продукцией моноклонального IgG. IgA найден в 11 %, IgM — в 14 % случаев.

У 14 % пациентов с моноклональной секрецией IgG клинические проявления возникли через 10 лет, у 29 % — через 20 лет наблюдения, с секрецией IgA — у 18 и 37 % соответственно. При секреции парапротеина класса М в 23 % случаев заболевание проявилось через 10 лет и в 52 % — через 20 лет.

Не существует каких-либо признаков, на основании которых в момент выявления МГНЗ можно было бы установить прогноз для каждого больного, поэтому всех пациентов относят к группе риска, подлежащей постоянному наблюдению. Появление значительной секреции белка Бенс-Джонса (более 1 г в сутки), нарастание уровня сывороточного парапротеина в динамике, угнетение синтеза нормальных иммуноглобулинов являются признаками развития злокачественного процесса.

Частоту повторных исследований определяют индивидуально, но в первое время их проводят не реже одного раза в 3 мес, тем более что иммунохимическое исследование абсолютно безопасно для пациента и относительно недорого.

Уровень секреции парапротеинов является одним из критериев при определении стадии миеломной болезни, поскольку позволяет оценить опухолевую массу по секреции маркерного белка. Это справедливо не для всех случаев миеломной болезни, особенно для миеломы Бенс-Джонса и D-миеломы, когда секреция может оставаться на следовом уровне даже при значительной массе опухоли.

Изменение уровня парапротеина в ходе лечения миеломы — один из ключевых моментов при оценке эффективности цитостатической терапии.

Помимо опухолевой секреции, иммунохимическое исследование позволяет охарактеризовать тип и степень протеинурии, а также определить уровень секреции поликлональных иммуноглобулинов, что помогает выявить сопутствующую нефропатию и гуморальный иммунодефицит, а также принять меры для предотвращения связанных с ними осложнений.

При некоторых заболеваниях наличие парапротеина имеет прогностическое значение. Например, парциальная красноклеточная аплазия костного мозга в присутствии моноклонального IgG протекает, как правило, более благоприятно.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник