Значение слова «подвизаться» в быту и в храме

Когда человек вкладывает массу усилий в достижение какой-то цели, работает ежесекундно, не оставляя времени для семьи и хобби, это вызывает уважение. И одновременно позволяет описать ситуацию словом «подвизаться». Значение у такого описания весьма расплывчатое и может трактоваться от положительного до строго неодобрительного. Все зависит от контекста и отношения говорящего. Так как же расшифровать устаревший термин?

Загляните в словари

У любого слова есть масса оригинальных трактовок. Но в конкретном случае все они связаны с неким движением, свершением. Подвизаясь, человек:

действиями как-то проявляет себя в творческой, физической или духовной деятельности;

куда-то устремляется, движется или же собирается с силами для этого действия;

проявляет себя в реальном бою, совершает подвиг.

Ничего экстраординарного, все в рамках приличий. Но почему тогда периодически люди старшего поколения могут использовать слово так, что становится стыдно? Возможно, есть и скрытый смысл?

Посетите храм

Лучшее объяснение сможет дать батюшка из любой церкви. По сей день значение слова «подвизаться» в православии не утратило своей сути. Его применяют на повседневной основе для описания подвигов великомучеников и жизни простых монахов. Ведь именно так появился термин «подвижник»: при разговоре о человеке, который совершает богоугодное деяние, что прославляет дело церкви и имя Христа.

Прихожане подвизаются, когда совершают непростое дело с целью спасти душу: свою и окружающих, показать на личном примере необходимость следования заповедям. Демонстрация смирения, ведение переговоров с риском для жизни, меценатство и помощь в больницах могут считать подвижничеством. Однако церковь указывает и на существование тех, кто подвизается «не по закону»:

под предлогом отказа от бренного мира не желают трудиться;

голодом истязают себя до болезни, чем порочат идею поста;

сделав пожертвование, начинают ставить себя выше окружающих и/или демонстрируют это.

Если хороший поступок обращается нехорошим, значение слова «подвизаться» меняется на противоположное. Аналогичная ситуация с определением «геройствовать», а в бытовой жизни наиболее подходящим примером будет «работничек». Ведь человек и старается, но при этом все у него из рук валится, разрушая результат упорного труда коллег.

Думайте, а потом говорите

Но когда можно вставить колоритное словечко в речь? Если вы не пишете роман, не разговариваете на историческую тему или не служите в церкви, лучше исключить столь неоднозначный оборот. Очень часто «подвизаться» обретает отрицательные коннотации не столько по причине негативного отношения, сколько из-за несоответствия ситуации.

Источник

Значение слова «подвизаться»

ПОДВИЗА́ТЬСЯ, —а́юсь, —а́ешься; несов. Книжн., часто неодобр. Действовать, работать в какой-л. области. В прозе усердно начали подвизаться литераторы. Белинский, Русская литература в 1844 г. [Чубиков] подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Чехов, Шведская спичка.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ПОДВИЗА’ТЬСЯ, а́юсь, а́ешься, несов. (книжн.). Проявлять деятельность, работать, действовать в какой-н. области. Подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Чехов. — Партию нельзя рассматривать, как нечто оторванное от окружающих людей. Она живет и подвизается внутри окружающей ее среды. Сталин.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

подвиза́ться

1. книжн. ирон. осуществлять деятельность, работать, действовать в какой-нибудь области ◆ Подвизается на своём поприще уже четверть столетия. Чехов ◆ — Партию нельзя рассматривать, как нечто оторванное от окружающих людей. Она живёт и подвизается внутри окружающей ее среды. Сталин ◆ Блажен… Чей ум во чтении довольно подвизался… А. Н. Нахимов, «Предисловие к российское грамматике («Блажен, кто в жизни сей с указкой меж перстов…»)», 1809–1810 г.

2. религ. совершать подвиг в чём-либо, часто о ежедневном борении ◆ Но не только в ратном поле // Подвизался он с успехом… Радищев, «Бова», 1798–1799? г. ◆ Вы ещё не до́ крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! «Послание к Евреям: синодальный перевод», 1816–1862 г. ◆ Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. «Евангелие от Луки: синодальный перевод», 1816–1862 г. ◆ Мир — арена, или место подвигов, на котором все подвизаются или стараются казаться подвизающимися, но не все получают награду, а только тот, кто одержит победу. Кронштадтский (И. Сергиев) Иоанн, «Живое слово мудрости духовной», 1860–1880 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Великую силу имеет тот, кто подвизается в течение всей жизни, и ежедневно, до последнего издыхания, находится в осторожности от искусителя, которым преследуется. (Брянчанинов) Игнатий, «Отечник», 1863 г.

Источник

О подвигах законных и не законных

|

«Аще же и подвизается кто, не венчается, аще не законно будет подвизатися» (2 Тим. 2: 5).

Один из печальных, но вместе с тем необходимых уроков содержится, братия мои, в этих словах апостольских. Урок печальный, ибо как жалко было бы трудиться, терпеть, лишаться, страдать – и не получить никакого плода от своих трудов, никакого венца за свой подвиг. А между тем этот горький случай весьма возможен: «Аще же и подвизается кто, – говорит апостол, – не венчается, аще не законно будет подвизатися».

Что убо значит – подвизаться законно и не законно? Чтобы уразуметь сие, надобно прежде пояснить, что вообще значит подвизаться.

Подвизаться – значит проходить какой-либо подвиг, или совершать какое-либо трудное дело во спасение души своей. Кто, например, обладая богатством, раздал имение свое бедным и избрал для себя произвольную нищету, тот подвизается. Кто жил всегда в неге и роскоши, потом наложил на себя воздержание и пост строгий, тот подвизается. Кто, будучи выше многих, осыпан честями и достоинствами и отверг всю славу мира и возлюбил смирение и послушание иноческое, тот подвизается. Вообще тот подвизается, кто ради спасения души своей сражается с самим собою, то есть со своим плотским человеком и злой волей, кто ради этого подвергает себя различным лишениям и самоумерщвлению духовному. Таковым подвижникам Сам Спаситель обещает мзду велию во Царствии. Но для получения такой награды мало того, чтобы только подвизаться, а надобно, по апостолу, подвизаться законно: «Аще же и подвизается кто, не венчается, аще не законно будет подвизатися».

Кто убо подвизается из подвижников не законно? Тот, кто в подвиге имеет целью не святую и чистую любовь к Богу, не уподобление себя Ему в истине, любви и правде, не соединение с Ним чрез то самое в духе, а какие-либо другие цели, плотские и нечистые; например, постится или молится, подобно фарисеям, для того, да видим будет человеки. Таковой восприемлет мзду в животе своем, то есть суетную славу человеческую, и не должен ожидать венца от Господа. Подвизается не законно тот, кто не хочет подвизаться, как велит Господь. Как узаконила Святая Церковь, как определили и показали своим примером святые отцы, а суемудренно изобретает для себя новые роды и виды подвигов, без особенной нужды, не рассмотрев хорошо дела и своих обстоятельств, а только угодить своему воображению и наклонности к самочинию. Истинный подвижник всегда прост и смирен сердечно, он боится выставлять себя напоказ чем-либо.

Подвизается не законно тот, кто, вследствие каких-либо особенных подвигов своих, думает уже, что имеет право возноситься над другими, презирать слабых и, по его мнению, неподвизающихся. Такой образ мысли отъемлет всю цену у подвига; истинный подвижник, подобно святому Павлу, почитает себя последним из грешников и никого не осуждает, а за всех молится; когда и где нужно, он вразумляет брата согрешающего, но делает это всегда с любовью и смирением.

Не законно подвизается тот, кто по самонадеянности берет на себя более надлежащего и, не справляясь со своими немощами, вдается в подвиги, превышающие его силы. Таковые, естественно, подвергаются таким тяжким падениям, следствием которых бывает хула на самые подвиги, яко невозможные и вредные; так, например, неблагоразумно предавшись неядению пищи, можно сделаться больным и через то в уме людей легкомысленных повергнуть нареканию святой пост.

Не законно подвизается тот, кто под предлогом безмолвия и созерцательной жизни будет избегать труда телесного. Не так поступали святые отцы: у них с созерцанием и молитвой всегда шел рука об руку труд. Поступающие противным образом редко не подвергаются мечтательности и изнеженности в мыслях, духовной гордости и удалению от пути царского.

По этим малым намекам проразумевайте, братие мои, и о других видах незаконного подвижничества. Их столько же, сколько может быть разных подвигов. Поэтому-то при всяком подвиге, каков бы он ни был и в чем бы ни состоял, необходимо для нас духовное рассуждение. Ибо для доброго вообще мало того, чтобы оно было само по себе добрым, но, кроме того, нужно, чтобы оно совершалось для цели благой, совершалось притом правильным образом. Недостаток какого-либо из этих качеств самое благое дело может, в приложении к нам, сделать недобрым.

Не забывайте этого, возлюбленные, и старайтесь обогащать себя не только делами духа, но и духовным рассуждением. А для этого прочитывайте по временам одно сказание об этом, находящееся в Прологе под 29-м числом месяца февраля. Там увидите, что значит духовное рассуждение и как необходимо оно и для всякого христианина, тем паче для инока.

«Бог же всякие благодати, призвавый вас в вечную Свою славу о Христе Иисусе», и поставивый посредством обетов, данных нами при вступлении в звание иноческое, на путь особенных подвигов духовных, Той Сам нас, малопострадавших и малоподвизавшихся, да совершит, да утвердит, да укрепит и да оснует. «Тому слава и держава, во веки веков. Аминь» (1 Пет. 5: 10–11).

Слово при посещении паствы, сказанное в ахтырском Свято-Троицком монастыре 4 августа 1844 года.

Источник

Подвизаться с радостью.

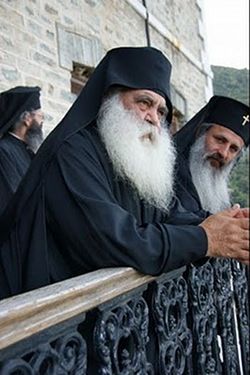

Публикуем продолжение беседы корреспондента AgionOros.ru с игуменом монастыря святого Павла архимандритом Парфением (Мурелатосом). Старец Парфений, более 56 лет подвизающийся на Святой Афонской горе, – один из наиболее почитаемых в греческом мире духовников.

|

— Как человеку почувствовать радость и духовное утешение от аскезы? Многие подвизаются без радости, словно через силу.

— Это божественное состояние, Божий дар. Когда человек начинает молиться и подвизаться, перестаёт судить других – он проявляет этим свою жажду быть вместе с Господом. И Бог никогда не оставляет его труд и стремление незамеченным.

Например, русские установили своеобразный «мировой рекорд»: великое число мужчин и женщин стали Христа ради юродивыми. Их жизнь была настоящим великим чудом! Они не судили власти и своих ближних, а всем сердцем хотели быть со Христом.

|

| Святитель Лука Войно-Ясенецкий |

Вспомним житие святителя Луки Войно-Ясенецкого. Какая у него была тяжелая жизнь! Сколько мучений, страданий, козней он претерпел. И несмотря ни на что, он находил способы и возможности проповедовать Слово Божие. Он жил в условиях гонений, но Благодать и духовная радость наполняли его жизнь. Сегодня память святителя Луки жива и множество чудес совершается по его молитвам.

— Расскажите о добродетели послушания. Что она значит для монаха?

— Монах, который с первых шагов иноческой жизни не будет иметь духовного наставника, не будет оказывать послушания своему старцу, будет осуждать направо и налево – полностью опустошит себя. Если у инока есть самохотение, своеволие – значит он в состоянии прелести, вне себя.

Именно добродетель послушания освящает и спасает человека.

Послушание без рассуждения должен оказывать послушник своему старцу. Если он скажет ему выбросить какую-то вещь (например, вот этот стол) в пропасть – должен это сделать. Такое послушание угодно Богу.

Святитель Василий Великий, будучи епископом Кесарийским, однажды пришёл в один общежительный монастырь. Он спросил игумена:

— Есть у тебя монах, отличающийся своим послушанием?

|

— Приведи его сюда, я посмотрю на него.

Пришёл этот монах, и Василий Великий говорит ему: «Вымой мне руки». Он вымыл руки. Затем Василий говорит: «А теперь я тебе вымою руки», монах отвечает: «Как тебе угодно, Владыко».

Потом святой говорит:

— Когда я пойду в алтарь, напомни мне, чтобы я рукоположил тебя в дьякона.

Монах беспрекословно послушался и этого повеления. А святой, рукоположив его на следующий день во пресвитера, взял его с собой в епископию за его послушание.

|

— Что Вы думаете об ежегодном отпуске монахов? Это явление получило в современных общежительных монастырях широкое распространение…

— Монах не должен с легкостью покидать свой монастырь и колесить по миру. Инок должен оставаться в своей обители.

Но все мы люди. Раз в три года, пять, семь, десять лет можно и навестить своих родителей. Я, например, первый раз выехал из монастыря через двадцать лет после принятия пострига. Все эти вопросы надо оставить на усмотрение игумена.

Что бы и когда бы ни делал монах – об этом должен знать игумен монастыря. Это особенно важно, потому что, когда человек действует в послушании своему духовному руководителю, Бог не попускает случиться с ним искушению.

— Многие современные люди смущаются, когда видят масштаб православных монастырей (большие постройки, величественные здания, большие земельные владения). Что можно сказать по этому поводу?

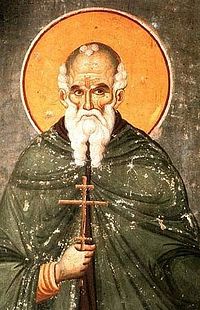

— Первые монахи на Святой Горе Афон жили в небольших хижинах и пещерах. Святой Афанасий Афонский, придя на Святую Гору, первое время тоже подвизался в небольших ветхих кельях. Но потом он основал Великую Лавру, размеры которой производят на нас впечатление и сегодня. Такой тип монастыря был раньше не характерен для Афона и деятельность преподобного не всем пришлась по душе. Большие здания, дороги, башни – всё это вызывало возражения и афонские отцы пожаловались на него императору и патриарху. И только с их вмешательством конфликт и недопонимание удалось разрешить.

|

| Афанасий Великий |

Афанасий Афонский построил Великую Лавру не для того, чтобы нарушить традиции афонского монашества, а чтобы сохранить его на века. Деревянные каливы и кельи погибли бы при первом же пожаре, а монастырь святого Афанасия был построен таким образом, чтобы простоять до скончания века. Важно, что преподобный действовал по Божьему благословению. Не случайно экономиссой Великой Лавры является Сама Пресвятая Богородица 1 .

— Многие монахи смущаются комфортом в обители: мягкими матрасами, комфортными креслами…

— Смотри в чём тут дело. Во-первых у нас в монастыре (да и почти в каждой обители) есть люди немощные и пожилые. Им такие вещи необходимы и никакого духовного вреда не принесут. Если монах хочет, он может снять матрас с кровати, отнести его на склад и постелить себе вместо мягкой постели простое одеяло.

Если человек имеет доброе духовное расположение, подобные внешние вещи ему не повредят.

Но, естественно, роскошь в монастыре неприемлема. Всё должно быть в меру. Всегда можно найти золотую середину.

— Что Вы можете сказать о церковном пении?

— Партес и пение западного образца противоречат Преданию. Православным является византийское пение. Оно помогает нам молиться. Западные образцы церковного пения не для храма, а для улицы.

— Какой совет можете дать по чтению духовной литературы?

— Ветхий и Новый Завет, толкования и святоотеческая литература.

1 Тогда как святой Афанасий строил свою лавру, попущением Божиим случилось, что в один год сделался в ней такой неурожай и голод, что во множестве стекшиеся к нему братии, не вынося строгих подвигов и постигшего лавру искушения, один за другим разошлись, так что наконец остался только сам святой Афанасий, и притом – без куска хлеба. Как ни был силен в подвигах и тверд в духе терпения святой Афанасий, но голод превозмог его, стойкость духа его поколебалась, и он решился оставить лавру и идти куда-нибудь в другое место. Наутро святой Афанасий, с железным своим жезлом, в смутном расположении духа уныло шел по дороге к Карее и в пути провел уже два часа; наконец силы его истощились и он хотел было присесть, чтобы отдохнуть, как вдруг показалась некая жена, шедшая ему навстречу, под голубым воздушным покрывалом. Святой Афанасий пришел в смущение и, не веря собственным глазам, перекрестился.

– Откуда взяться здесь женщине, – спросил он сам себя, – когда вход женщинам сюда возбранен?

Удивляясь видению, приближался он к незнакомке.

– Куда ты, старец? – скромно спросила та святого Афанасия, поравнявшись с ним. Святой Афанасий, окинув спутницу взором, взглянул ей в глаза и в невольном чувстве почтительности потупился. Скромность одежды, тихий девственный взор ее, трогательный голос, – все показывало в ней женщину не случайную.

– Ты кто? Как зашла сюда? – сказал старец незнакомке, – и к чему тебе знать, куда я? Ты видишь – я здешний инок. Чего же более?

– Если ты инок , – отвечала встреченная, – то иначе, нежели обыкновенные люди, должен и отвечать, – быть простодушным, доверчивым и скромным. Я желаю знать, куда ты идешь; знаю твое горе и все, что с тобою делается, могу тебе помочь – но прежде хочу услышать, куда ты?

Удивленный словами таинственной собеседницы, святой Афанасий поведал ей горе свое.

– И этого-то не вынес ты? – возразила незнакомка, – ради насущного куска хлеба бросаешь обитель, которая должна быть славной в роды родов? В духе ли это иночества? Где же твоя вера? Воротись, – продолжала она, – я тебе помогу: все будет с избытком даровано, только не оставляй своего уединения, которое прославится и займет первое место между всеми возникшими здесь обителями.

– Кто же ты? – спросил Афанасий.

– Та, имени Которой ты посвящаешь твою обитель, Которой вверяешь судьбы ее и твоего собственного спасения. Я – Матерь Господа твоего, – отвечала дивная Жена. Святой Афанасий недоверчиво посмотрел на нее и потом начал говорить:

– Боюсь верить, потому что и враг преобразуется в ангела света. Чем Ты убедишь меня в справедливости слов Твоих? – прибавил старец.

– Видишь этот камень? – отвечала незнакомка, – ударь в него жезлом, и тогда поймешь, Кто говорит с тобою. Знай притом, что с этой поры Я навсегда остаюсь домостроительницей (экономиссой) твоей лавры». Афанасий ударил в камень, и он разразился как бы молнией: из трещины его тотчас выбежал шумный ключ воды и запрыгал по скату холма, несясь вниз, до самого моря.

Поэтому в лавре не бывает эконома, а только подэконом. Впоследствии в лавре была устроена икона Пресвятой Богородицы Экономиссы. Икона эта изображает Ее сидящей на престоле; на Ее лоне – Предвечный Младенец. С правой стороны престола святой Михаил Синадский, с левой – святой Афанасий: оба в молитвенном положении; последний держит на своих руках вид своей лавры, образуя тем особенное свое хранение, покровительство и заботливость о ней. Эта икона – в скромном кивоте и устроена среди монастыря, разделенного на две части. Свет неугасимой лампады тихо разливается пред изображением Божественной Экономиссы.

Афонский Патерик. Житие Афанасия Афонского

Источник