- Что такое буддизм – основные принципы, главные понятия и идеи

- Буддизм: религия либо философия?

- Разбираемся в буддизме

- Основные направления буддизма

- Коротко об истории возникновения буддизма

- Главные понятия и идеи буддизма

- Восьмеричный путь спасения

- Ценности

- Зоны ответственности

- Направления буддизма

- Буддийское мировоззрение

- Читайте также

- РЕЛИГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ

- Мировоззрение — интеллигенция, но…

- Глава 7 Мировоззрение майя

- Мировоззрение и культура хеттов

- ЯЗЫЧЕСТВО — РЕЛИГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

- 1.1. Религиозное мировоззрение средневековых новгородцев

- Мировоззрение и культура Древней Месопотамии

- Мировоззрение и культура хеттов

- Мировоззрение и привычки

- «Русская идея» как «МЫ-мировоззрение»

- Мировоззрение

- 2. Августин: христианское раннесредневековое мировоззрение

- 1. Мировоззрение

- Новое мировоззрение и старое культурное наследие

Что такое буддизм – основные принципы, главные понятия и идеи

Многим из нас, даже тем, кто далек от буддизма, знаком термин «дзен», который применим к культуре Востока и его религии. Это духовное состояние и религиозное воззрение.

Надо сказать, что в буддийских текстах «Дзен» не упоминается, потому что имеет японские корни и в переводе звучит как «медитация», «созерцание». В узком понимании это слово означает состояние просветления.

Буддизм: религия либо философия?

Слово «буддизм» имеет корни от слова «будхи», что следует понимать, как «пробудиться». Зародилось это учение свыше 2 500 лет назад, когда сам Будда (человек по имени Сиддхартха Гаутама) пробудился либо стал просветленным.

Одни люди уверены, что буддизм — это мировая религия, другие считают это «образом жизни» либо «духовным состоянием». В буддизме много философий и трактовки, которые воспринимаются всеми по-разному. Так как буддизм не подразумевает идею поклонения всевышнему, многие на воспринимают его как религию в нормальном смысле.

Буддизм – скорее философское понятие, в котором присутствует рациональное осмысление истин и понятий бытия, где Будда толкует их не как законы божьи, а как жизненные ориентиры. В буддизме не присутствует идея о вечности души, которая должна искупать грехи. Но все действия человека оставляют след и это непременно вернется к нему. Это не является божьей карой, а скорее, последствия образа жизни и мыслей, которые отразились на собственной карме.

Основной принцип буддизма заключается в том, как вы его применяете на практике, а не то, что вы о нем знаете. Сторонники буддизма держат курс на просвещение, гармонии внутреннего мира и мудрости. Когда они ощущают такое духовное единение, они пребывают в нирване (состоянии счастья).

Надо сказать, что сегодня, значительная часть общественности воспринимает буддизм как религию. В буддийском учении присутствуют религиозные мотивы, в том числе, рассуждения Будды о загробной жизни и других формах существования. Будда затрагивает также вопросы, которые можно интерпретировать как религиозные. К примеру, почему люди так отличаются друг от друга? Почему в мире много несправедливости?

«Несправедливость жизни» (закон кармы) имеет место в теме буддизма, который, в сущности, играет такую же роль для многих людей, как и другие религии, например, ислам либо христианство.

Большинство людей рассматривают буддизм как науку, не имеющую точных ответов, и каждый самостоятельно должен исследовать и свое сознание, и себя в целом. Постигая себя, человек приобретает истинное счастье и обретает внутреннюю свободу. Главным методом исследования своего сознания в буддизме является медитация. Нам известны картины, на которых изображен медитирующий Будда, в позе лотоса. Для того, чтобы практиковаться не необходимости быть приверженцем буддизма, стать монахом и посещать храм.

Разбираемся в буддизме

Основные направления буддизма

можно обозначить следующим образом:

— нравственный образ жизни,

— внимание и исследование своих мыслей, действий и эмоционального состояния,

— совершенствование понимания и восприятия жизни, развитие мудрости.

Коротко об истории возникновения буддизма

Многие ученые считают, что именно Будда является основателем буддизма. Это был реальный человек, который родился и воспитывался в богатой семье царя племени шакья. Мальчик был окружен заботой, вниманием и роскошью, не ведая, что в мире есть болезни, страхи, старость, а также смерть.

В возрасте 29 лет, гуляя за пределами дворца, он встретил старца, больного человека, а также похоронную процессию. Он был настолько потрясен, что это привело его к странствующим отшельникам. С этого времени Сиддхартха Гаутама начал путь познания смыслы бытия. Его стремления были направлены на определения природы несчастий людей и поиск методов их устранения. Понимая неизбежность перевоплощений, он пытался найти способ избавления от страданий, обращаясь с вопросами к мудрецам.

В странствиях он провел 6 лет, пробуя осваивать различные методики, занимался йогой и понял, что этими методами невозможно достичь просветления. Основным направлением он считал молитвы и исследование своих мыслей. Только во время долгих размышлений, сидя под деревом Бодхи, он достиг просветления, которое помогло найти ответы на все вопросы.

Сделав такое открытие, он несколько дней не покидал это место, а затем вернулся в долину. Он получил прозвище «Будды», то есть просветленного. С этого момента он стал проповедовать свое учение окружающим.

Главные понятия и идеи буддизма

Основополагающим понятием буддизма считается движение к нирване (состоянию высшего осознания души, которое возможно достичь путем самоотречения, ухода из зоны комфорта внешней среды). Будда, в процессе медитации и погружения в собственные размышления, учился контролировать свое сознание. Постигая эту науку, он понял, насколько человек привязан к комфорту и различным благам, а также, какое важное значение придается мнению окружающих.

Это пагубно влияет на душу человека, тормозя его развитие. Эту зависимость возможно преодолеть, только достигнув нирваны.

Четыре истины, составляющие основу буддизма:

- Понятие дукхи (страх, злость, страдание и другие эмоции, оказывающие негативное воздействие), которое так или иначе воздействует на человека.

- Дукхи имеет причину, объясняющую возникновение зависимости — зависть, похоть, жадность и т.д.

- Возможность преодолеть зависимость и страдания.

- Полностью избавиться от дукхи возможно только следую по пути, который ведет к нирване.

По мнению Будды, нужно выбирать «серединный путь», то есть определить «золотую середину» между богатством и роскошью и образом жизни без присутствия минимальных благ.

Восьмеричный путь спасения

аключается в следующем:

— правильное восприятие действительности, понимание того, что в мире много страданий и скорби;

— правильные цели — нужно научиться ограничивать свои желания и страсти, в основе которых лежит эгоизм;

— грамотная речь — она не должна нести негатив, нужно следить за тем, что вы говорите;

— правильные поступки — творите добро, избегайте плохих поступков;

— верный образ жизни – нужно исключить какой-либо вред окружающему миру, это поможет избежать страданий;

— работа над собой — контролируйте свои мысли, настраивайтесь на добро и избегайте негатива;

— правильные мысли — основное зло источает человеческая плоть, отрекшись от желаний можно избежать страданий;

— умение сосредоточиться — восьмеричный путь предусматривает постоянную работу над своими мыслями, регулярные тренировки и концентрацию.

Первые две позиции имеют название «праджня» на пути движения к достижению мудрости. Затем, следующие три позиции («шила») предполагают контроль нравственности и положительного поведения, последующие три позиции характеризуют самодисциплину («самадха»).

Ценности

Для буддизма характерны три ценности:

— Будда — в его роли может выступать не только основатель учения, но и его приверженец, который достиг уровня просветления.

— Дхарма — это само учение, его главные принципы и положения и то, что оно способно дать своим приверженцам.

— Сангха — общность буддистов, которые исповедуют законы этого религиозного направления.

Зоны ответственности

Для достижения этих ценностей, буддистам необходимо одержать победу над тремя ядами:

— отречение от сущности бытия и неведения,

— желания и одержимость, которые ведут к появлению страданий,

— злость, несдержанность, нежелание принять истинное положение вещей в настоящий момент.

Исходя из этого, следует, что людям свойственно испытывать страдания как телесные, так и душевные. Состояние страдания заключается в болезнях, смерти, рождении, это неправильно, так не должно быть.

Направления буддизма

Приверженцы Будды собирались в определенном месте во время сезона дождей. Их называли бхикша, так как эти люди отрекались от всего, что имели. Они брили наголо головы, надевали на себя лохмотья (преимущественно желтого цвета) и кочевали с места на место.

Они вели аскетический образ жизни, в непогоду они скрывались в пещерах. Хоронили их там, где они жили, а могилы представляли собой сооружения — склепы, в форме купола. Вход в склеп замуровывали и вокруг строили конструкции, имеющие разную направленность.

После смерти учителя (Будды) последователи собрали созыв, на котором учение было канонизировано. Однако, временем наивысшего расцвета буддизма принято считать период правления императора Ашоки-III в. до н.э.

В разные времена существования учения были сформированы три главные школы буддизма:

— Хинаяна. Основной идеей данного направления является монах — только он способен преодолеть перевоплощения. Нет храма святых, которые могут защитить человека, не существует обрядов, икон, а также ада либо рая. Вся жизнь человека — это итог его действий, привычек и мыслей.

— Махаяна. Спасения может получить обычный мирянин, так же, как и монах. Естественно, если он не грешен. Формируется институт бодхисатв (святых), которые оказывают помощь человеку, стремящемуся к спасению. Кроме того, есть понятие рая, храма святых, а также бодхисатв и картин будд.

— Ваджраяна. По сути, это тантрическое учение, которое основывается на правилах самоконтроля и медитации.

За время своего существования и развития буддизм сформировал и усовершенствовал религиозное мировоззрение, культуру, философию и другие аспекты.

Исходя из всего сказанного, приходим к выводу, что идея буддизма состоит в том, что человеческая жизнь — это страдание и необходимо стремиться к тому, чтобы избавиться от него. На сегодняшний день буддизм является очень популярным учением, которое приветствуют народы многих стран, населяющие нашу планету (в том числе и России, где буддийские общины размещаются в Калмыкии, Бурятии и Туве).

Источник

Буддийское мировоззрение

Буддийское учение не сосредоточено на поклонении одному существу, божеству или человеку. Будда – это не бог и не посредник, посланный богом, он не может стать спасителем или искупителем грехов других людей. Будда – всего лишь человек, пробужденный из мрака жизненных ошибок, алчности, себялюбия и невежества, поэтому он стоит намного выше остального человечества, на таком духовном уровне, который наделяет его действительно магической силой.

Первую проповедь после своего просветления Будда произнес в Бенаресе, она была обращена только к небольшой группе брахманистских аскетов и называлась «Поворот колеса Закона» (Дхармачакраправартана).Бенаресская проповедь имеет важнейшее значение для всего буддийского учения. По всей видимости, Гаутама произносил ее неоднократно. Во многих буддийских текстах можно встретить упоминания о ней и ссылки на нее. Поэтому в основных чертах ее текст должен соответствовать первоначальному учению.

В проповеди в Бенаресе коротко и ясно выражена основная мысль учения Будды: «Отверзите ваши уши, монахи: избавление от смерти найдено! Я поучаю вас, я проповедую учение. Если вы будете поступать сообразно с моим поучением, то еще в этой жизни сами познаете мудрость и узрите ее лицом к лицу…

Есть две крайности, от которых человек, ведущий духовную жизнь, должен оставаться вдали. Какие же это две крайности? Одна – жизнь наслаждений, преданная похоти и удовольствиям; это жизнь низменная, неблагородная, противная духу, недостойная, ничтожная. Другая крайность – жизнь добровольных страданий; это жизнь мрачная, недостойная, ничтожная.

Совершенный стоит далеко от обеих этих крайностей; он познал путь, который лежит посредине, путь, который открывает глаза, открывает и ум, который ведет к покою, к познанию, к просвещению, к нирване! Это есть святой восьмичленный путь, который называется так: праведная вера, праведное решение, праведное слово, праведное деяние, праведная жизнь, праведное стремление, праведное воспоминание, праведное самоуглубление.

Вот это, монахи, есть тот срединный путь, который познал совершенный и который ведет к покою, к познанию, к нирване. Святая истина о страдании такова: рождение есть страдание, старость есть страдание, болезнь есть страдание; соединение с немилым есть страдание, разлука с милым есть страдание; недостижение желаемого есть страдание; короче говоря, пятикратная привязанность (к земному) есть страдание.

Святая истина об источнике страдания такова: это есть жажда (стремление к бытию), которая ведет от возрождения к возрождению, вместе с наслаждением и страстью, которая то тут, то там находит свое наслаждение; жажда наслаждений, жажда бытия, жажда могущества. Святая истина о прекращении страданий такова: устранение этой жажды через полное уничтожение желания, чтобы оно совсем ушло, через отчуждение от него, через освобождение от него, через лишение его всякой опоры.

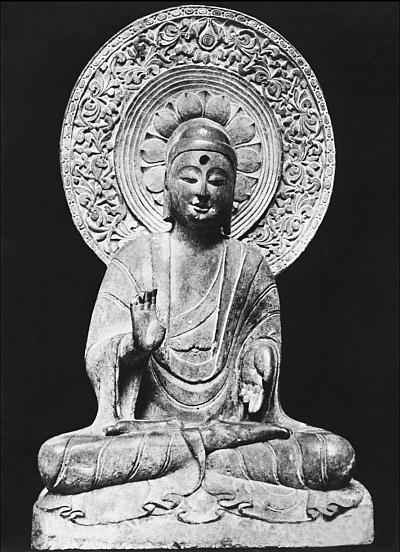

Китайская статуя Будды

Более важное значение, чем персона Будды, имеет суть учения (дхарма). Согласно буддийскому пониманию, это что-то вневременное, что не зависит от истории или событий. Кроме того, термином «дхарма» называют закон, управляющий бесконечным циклом рождения, смерти и перерождения. Этот закон открылся Будде во вторую ночь его просветления. Сам создатель буддизма считал дхарму восхитительной.

Дхарма – в значении закона – значит не только систему моральных правил, но и свод физических законов, управляющих Вселенной, отдельные составные части которой также назывались дхармами. В качестве примера этих отдельных дхарм можно назвать четыре стихии: воду, воздух, огонь и землю; цвета и звуки; чувства; эмоции; красоту; истинные и ложные учения; этапы человеческой жизни. Дхарма (закон), как он называется, следует понимать не как физический принцип причинной зависимости, но как нравственный мировой порядок, как принцип возмездия. Всякое деяние приносит свои плоды и в силу закономерности вещей приводит к новым деяниям, к новым состояниям, к новым формам существования.

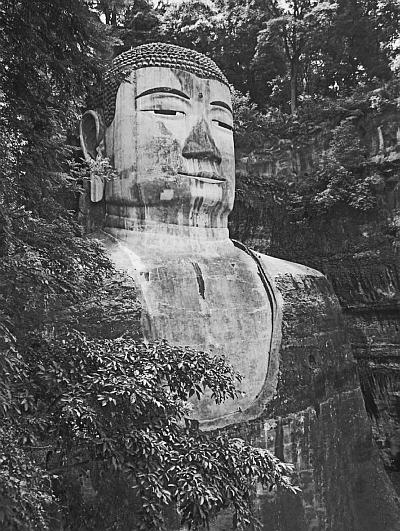

Лэщаньский Будда – гигантская статуя Будды

Санскару, одно из главных понятий буддийской философии, можно определить как впечатление внешнего мира, воплощение, образ, который представляет собой чисто психологическое состояние сознания, возникающего путем образования из наших впечатлений и предрасполагает к хорошим или дурным поступкам. Исходя из этого психологического понимания, понятие санскары, по-видимому, распространяется на все существующее, так что все вещи как таковые рассматриваются в смысле понятий, возникающих и исчезающих. Впрочем, санскара всегда является членом некоторого причинного ряда, результатом предыдущих состояний, бывших или в этом, или в одном из прежних существований, и причиной будущих действий. Поэтому санскарам соответствует другое основное положение буддийской метафизики: закон причинности.

Дхарма – это норма, согласно которой образуются образы или формы, в которых осуществляется закономерность. Эта тесная связь обоих понятий приводит к тому, что они сливаются, становятся выражением сущности вещей или самих вещей, выражением всего, что совершается в мире. Как телесные, так и духовные формы развития, все ощущения, все представления, все состояния, все, что существует, т. е. что происходит – все это есть санскара, все это – дхарма.

Никак нельзя провести систематизированную классификацию всех дхарм. Главная трудность состоит в том, что физический мир и все, что его составляет, происходит в результате взаимодействия всех этих отдельных компонентов. Перегруппировка этих составляющих не идет хаотически, а подчиняется строгим законам. В случае с людьми решающим фактором служит закон кармы, открытый первоначально индуистами.

Карма в значении «действие» или «поступки» – это качество, выражающееся в мыслях, словах и поступках каждого человека. Она определяет природу перерождения каждого индивида: праведные поступки помогают благоприятному перерождению, соответственно, плохие влекут за собой неблагоприятные. Следовательно, каждое перерождение обусловлено кармой предыдущей жизни. Таков моральный порядок мира, избежать которого не удастся никому.

Как мы видим, буддийское учение не признавало традиционной для индийской религии концепции «Я» (атмана), которое неизменно в течение всего цикла перерождений. «Я» у буддистов остается лишь названием, которым обозначают совокупность свойств или состояний индивидуума. Вообще, сущность человека в буддизме играет гораздо большую роль, чем сущность вещей. Атман (на языке пали атта) составляет центральное понятие в буддийском мышлении, но понимать его нужно только в чисто субъективном смысле, как обозначение «самого».

Скульптуры в Будда-парке. Лаос

Для психологии буддизма главным образом характерно то, что она отказывается от разрешения метафизической проблемы учения о душе, т. е. вопроса о существовании души, или решает ее исключительно отрицательным образом. «Я» для буддистов существует лишь предположительно. В то же время существует целый ряд представлений и других состояний сознания, но нельзя ни обнаружить, ни представить себе носителя этих состояний, который бы существовал сам по себе. Эта мысль нашла свое классическое выражение в одном разговоре в «Вопросах царя Милинды», где учитель Нагасена приводит Милинду к тому взгляду, что как отдельные части повозки, на которой тот приехал, не являются собственно повозкой, а слово «повозка» и есть только слово – так же точно никак нельзя указать и человеческую личность в разных видах душевной деятельности.

На третью ночь, проводимую в медитации под деревом Бодхи, Гаутаме открылись Четыре Благородные Истины. Они составляют ядро буддийской философии.

Первая истина: «Все есть страдание». Она основывается на признании непостоянства и преходящего характера всех вещей. Все представляет собой лишь образы, которые постоянно созидаются, чтобы затем опять уничтожаться, всякое индивидуальное существование есть несчастье и боль – это и есть источник буддийского страдания.

Буддизм печалится о самом существовании как о несчастье: не только болезнь, старость и смерть, но уже рождение и подчинение закону рождения есть страдание. Так как существование всегда есть нечто преходящее, лишенное субстанции, само себя пожирающее, то в буддизме оно обозначается в образе пламени. «Все, – говорит Будда, – пребывает в пламени. Глаза и все чувства находятся в пламени, зажженном огнем любви, огнем ненависти, огнем соблазна; он зажигается рождением, старостью и смертью, скорбью и воплями печали, заботой, страданием и отчаянием. Весь мир охвачен пламенем; весь мир окутан дымом, весь мир пожрется огнем; весь мир содрогается».

Впрочем, из такого всеобъемлющего пламени можно вынести лишь одну скорбь. «Как вы думаете, ученики, чего больше: воды, находящейся в четырех великих морях, или слез, которые пролиты и вами забыты, когда вы на этом широком пути блуждаете, странствуете и скорбите и плачете о том, что вам досталось в удел то, что вы ненавидите, и не досталось того, что вы любите?»

Вторая истина объясняет происхождение страдания, приводя нас в характерную буддийскую сферу. Страдание возникает в человеке потому, что люди привязаны к бытию. Человеку присуща танка – жажда жизненных наслаждений и самой жизни, вообще существования. Так как существование само по себе исполнено скорби, то страдание будет сохраняться до тех пор, пока люди желают жизни и стремятся к возобновлению существований. В каждом человеке действуют чувства, которые через соприкосновение с внешним миром производят ощущения. А из этих последних возникает танха, а из нее привязанность (упадана), в силу которой мы остаемся связанными с процессом перерождения и переселения душ (самсара). Переселение же душ приводит к рождению, а с рождением приходит болезнь, старость, смерть и прочие страдания. Искусство жизни состоит в освобождении от упаданы.

Статуя смеющегося будды. Китай

Как именно это происходит, объясняет теория, которую Будда считает самой важной, но и самой трудной во всем своем учении. Это теория последовательного ряда из двенадцати причин (нидана), которые вводят нас в бедствия жизни. Во главе этого ряда как главное зло стоит незнание (относительно четырех истин). Если же устранить незнание, то вместе с ним уничтожается, следовательно, и страдание. Поэтому надо усвоить себе в совершенстве четыре истины, тогда является возможность как бы одним скачком освободиться от самсары и тем самым победить страдание.

Третья истина учит, как освободиться от страдания. Страдание необходимо полностью уничтожить, ничто не должно напоминать о нем. Полное освобождение от страдания является основной целью учения буддизма. Это означает освобождение от бесконечного цикла перерождений и погружение в блаженное состояние нирваны. Нирвану, которая в брахманизме является лишь гипнотическим состоянием покоя, в джайнизме – бессознательным продолжением жизни, в буддизме следует понимать как «угасание» танхи, страстей. Но вопрос в том, является ли она одновременно и прекращением жизни. Против этого говорит то, что нирвана может быть достигнута уже при жизни, а также то, что сам Будда, находящийся в нирване, представляется верующим живущим и теперь.

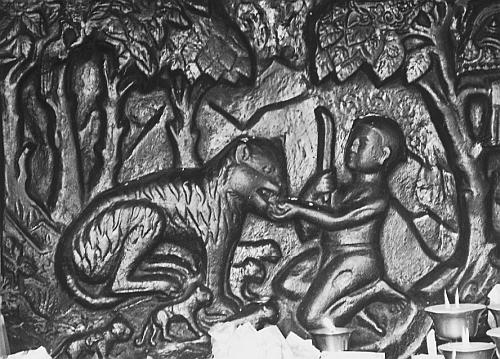

Будда, который кормит голодного тигра собственной плотью

Вместе с этим естественная последовательность буддизма требовала бы представления о нирване как об окончательном уничтожении существования, ибо даже в самом факте существования заключается зло, от которого нужно освободиться. Но Будда не сделал такого последовательного вывода. Он избегал любого решительного ответа на вопрос, есть ли нирвана бытие или небытие.

Позднее буддизм не смог сохранить этой полнейшей неопределенности понятия и представлял себе нирвану как полное блаженство, состоящее в свободе и одухотворении. Обретение нирваны является конечной целью всех религиозных поисков буддизма. Само это слово произошло от глагола, означающего «улетать по ветру». Вот как описывается нирвана в раннем буддийском тексте – Трипитака:

«Нирвана – это место, где нет земли, воды, огня и воздуха; это не бесконечное пространство и не место, где нет ничего; не граница между различимым и неразличимым; не этот мир и не другой; она там, где нет солнца и луны. Я не могу сказать, что она приходит и уходит, или стоит на месте, или затухает, или начинается. У нее нет основания, нет продолжения и нет остановки. Это конец страдания».

Любопытно, что нирвана тоже является дхармой. Это единственная из известных буддизму 170 дхарм, которая не изменяется и ни отчего не зависит, потому что не создана силой порыва или желания. Нирвану можно ощутить путем медитации перед смертью. Только это не будет полным ощущением, поскольку несколько дхарм еще действуют.

Четвертая истина открывает путь освобождения от страданий и достижения нирваны. Для этого нужно следовать Благородным Восьмеричным Путем, который является основой учения Гаутамы и определяет буддийский образ жизни.

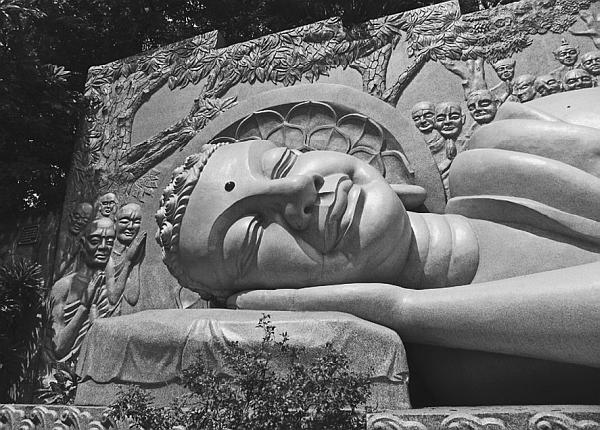

«Будда в нирване». Статуя храмового комплекса Галвихара в Полоннаруве. XII в.

Восьмеричный Путь состоит из следующих элементов: праведное воззрение, или знание, предполагает признание Четырех Благородных Истин; праведное мышление означает стремление ума к доброй воле, отказ от ненависти, злобы и чувственных желаний; праведная речь – освобождение от лжи, пустословия и сплетен; праведное действие охватывает весь спектр морального поведения, не допуская воровства, убийств и супружеской неверности; праведное занятие означает, что способ заработать себе на жизнь не должен приносить вреда другим людям; праведное усилие предполагает подавление и преодоление дурных помыслов, поддержание и развитие благородных мыслей, слов и поступков; праведное сознание свидетельствует о тщательном взвешивании мыслей, слов, эмоций и поступков.

Последним элементом Благородного Восьмеричного Пути является праведное самообладание, которое достигается путем напряженной концентрации, позволяющей освободиться от всего, что тянет назад.

Как можно понять, Восьмеричный Путь обращает внимание на три группы понятий: мораль, духовную дисциплину и самосозерцание. Первая группа заключает в себе этические заповеди, давая нам ясное понятие относительно этики и положения этики в буддийской системе.

Добро не является для буддистов наивысшей ценностью, потому что добро всегда есть действие и должно быть побеждено. Но как предварительная ступень к высшему, добро необходимо в слове, в деле и в жизни.

Зло ведет ко все более низким, более удаленным от нирваны возрождениям; добро же посредством лучших возрождений помогает достичь успеха на пути к нирване. Более значима и характерна для буддизма идея праведной мысли и праведного самоуглубления.

Такое углубление в себя означает не столько правильность размышления и глубокомыслие, сколько проявление экстаза, которое должно подготовить дух к восприятию высшего просветления. Существует четыре группы таких экстазов (Dhyana), состоящих в созерцании и телесной пассивности, которые отличаются друг от друга все более и более полной бездеятельностью и бесчувственностью. Во время первой дианы уже отсутствует желание, и человек погружен только в обдумывания и взвешивание. Во время второй он уже прошел это обдумывание, но еще способен воспринимать радость экстаза. Во время третьей он освобождается и от чувства радости. Во время четвертой, когда он больше не дышит, исчезает и всякая приятность, и душа достигает полного безразличия.

Подобные «упражнения» сообщают человеку не только чудесную силу, которая возносит его за пределы земного, позволяет познать его прежние воплощения и может перенести его (соответственно степеням его экстаза) на одно из четырех небес диан, но и делает его познание святых истин непосредственным, и лишь такое непосредственное, интуитивное знание заключает в себе достаточно силы, чтобы устранить роковое незнание.

Следует отметить, что правила следования Восьмеричному Пути очень далеки от крайней строгости и суровости. Это «срединный» путь, позволяющий избежать крайностей, будь то аскетизм и умерщвление плоти, или чрезмерная чувственность и необузданность. Но его нельзя считать компромиссом; он предлагает определенный стиль жизни, одновременно практичный и сбалансированный.

Те, кто следуют Восьмеричному Пути и обретают чистоту помыслов, становятся «святыми» (архат), «теми, кто заслужил» нирвану. Архат не имеет грехов и заблуждений, совершенно свободен от всяких страстей и желаний, а значит, и от всякой привязанности к существованию. Поэтому он уже освободился от власти кармы и готов к переходу в нирвану.

Нравственная высота в буддизме вполне понятна из прославлений этого состояния святости. Душевный покой есть то состояние, в котором заключается все блаженство, полная независимость от мира, от его забот, страстей и мнений. Таким образом, душевный покой Будды столь полон, что он состоит в абсолютном равнодушии не только ко всякому наслаждению и страданию, но и к добру и злу.

Личную жизнь он отвергает так же, как и благополучие и богатство. Даже сострадание в буддизме какое-то отстраненно-холодное, впрочем, другого и нельзя ожидать там, где прославляется апатия и спокойствие. Матери, которая горюет об умершем сыне, Будда не может предложить какого-то утешения, а лишь посылает ее в другие семьи, чтобы она убедилась, что в каждой семье есть свое собственное горе и что «мертвых много, а живых – мало».

Впрочем, несмотря на все самоотречение по отношению как к самому себе, так и к ближнему, у буддийского монаха преобладает надменность и сознание собственного достоинства. Если он восхваляет серьезность убеждения, бодрость духа, строгость поведения, необходимые для спасения, то не забывает при этом похвалить самого себя за серьезную, добрую и строгую жизнь, в особенности же за свою мудрость, свое познание истины, которая возносит его до небес над обыкновенными людьми и делает его выше Брахмы и богов.

С не меньшей гордостью, чем самый тщеславный стоик, он умеет отличать мудрого человека от глупого: «Как на куче придорожной грязи процветает лотос, полный благоухания и ограды, так и ученики совершенного сияют своею мудростью среди тех, которые подобны грязи, среди людей, блуждающих во тьме».

Будда и хатры. III-IV вв.

С таким высокомерием монах относился и к членам общины. Вопреки начальным взглядам Будды, уже во время его жизни в общину стали приниматься миряне. Интересно, что последние, сохранявшие свое светское звание, и до сих пор как бы лишь из милости состоят наряду с орденом монахов, хотя уже давно составляют большинство буддистов.

Так как мирянин может надеяться достичь лишь низшей цели, высшей наградой для него будет то, что в ближайшем возрождении он станет монахом и так приблизится к нирване, постольку же на нем лежит и меньшее число обязанностей, чем у монаха, так что в буддийской этике нужно проводить строгое различие между нравственными законами для монахов и теми, которые нужны лишь для мирян.

Буддийская мораль не отличается особой оригинальностью. В ней встречается много общего с нравственными предписаниями других индийских религий. Если же говорить об отдельных предписаниях, то самые важные содержатся в декалоге (Дазасила), который, впрочем, содержит в себе мало нового.

Пять первых запретов заключаются в следующем: не убивать никакого живого существа, не красть, не нарушать супружеской верности (для монахов вообще не касаться женщины), не говорить неправды, не пить горячительных напитков.

Пять других запретов касаются только монахов; они запрещают принимать пищу в неустановленное время, участвовать в светских удовольствиях, употреблять наряды и благовония, мягкую постель и принимать деньги. Также для отношений между родителями и детьми, учителями и учениками, между мужем и женой, между друзьями, между господами и рабами, монахами и мирянами дается по пяти или шести правил для той и другой стороны. Что буддийская мораль имеет много различных сторон, отчетливо видно, например, из приписываемых Будде неоднократных попыток соединить воедино Самадхи (самоуглубление), Панна (мудрость) и Сила (справедливость).

Поскольку буддизм складывается почти исключительно из запрещений и не содержит почти никаких положительных заповедей, то для настоящего святого, для монаха, нравственность имеет чисто отрицательное значение. Всякое действие является оковами, от которых он уже свободен. Чем больше он похож на мертвеца, тем он ставится выше.

Храм Нефритового Будды

Если буддийская мораль и имеет некоторые положительные стороны благодаря той ревности, которую она обнаруживает в борьбе с искусителем Марой, а также благодаря учению о добродетели, которое она проповедует словом и примером, то она имеет и свои темные стороны, выражающиеся в низкой оценке этой добродетели, а равно и всех общественных отношений, и всякой активной нравственности.

Как необходимое следствие этого можно отметить отсутствие положительного чувства долга, презрение к труду, к женщине и ко всем условиям земной жизни. Задачей человека является не то, чтобы стать известным благодаря добрым делам в мире, а бегство от этого мира.

Остановимся на космологии буддизма. Непосредственно она не связана с учением, но столь отлична от нашего представления о мире, что необходимо вкратце упомянуть о ней как об основе буддийских воззрений на жизнь. На Земле, представляющей собой цилиндрический диск, возвышается из глубины моря гора Меру, окруженная семью концентрическими кольцеобразными морями и столькими же кругами гор, разделяющими моря.

Будда со слоном и обезьяной. Скульптура

На внешней стороне от последней горной цепи находится то море, которое доступно взорам людей, на нем лежат четыре мировых острова. Серединный пункт «треугольного острова», к которому принадлежит Индия, составляет дерево Будды. В недрах Земли, которая держится в пустом пространстве, находится восемь адских пещер (Нарака), обитатели которых живут по меньшей мере 1,6 млн лет. Над Землей возвышаются шесть небес, принадлежащие богам, а выше них 20 небес Брахмы. Чем выше небесная сфера, тем легче и духовнее в ней жизнь, тем меньше там находится материи, органов, представлений и способностей человеческой жизни. В последних четырех небесах Брахмы нет больше никаких образов (тел) и никаких возрождений, здесь блаженные уже вкушают нирвану. Такая система небес с Землей и ее преисподними образует в совокупности Вселенную и таких Вселенных в неизмеримом пространстве существует бесконечно много.

Еще масштабнее становится картина мира в учении о мировых периодах. Как возникла каждая Вселенная, так же через некоторое время она и погибает, и в бесконечном ряду следуют один за другим мировые века. Вообще, буддийское мировоззрение во всех отношениях носит в себе элементы чудовищно громадного и беспредельного: колоссальные величины, бесчисленность миров, головокружительный ряд бесконечностей, который образует течение времени, и все это без начала и без конца, все представляется в состоянии возникновения и исчезновения, и на этой сцене, согласно воззрениям буддистов, разыгрывается драма жизни.

В буддизме небо населяют бесчисленные боги, однако эта религия в своей основной идее совершенно атеистическая. Девы – такие же существа, как и все другие, они подвержены общему изменению вещей, и на них следует смотреть только как на своего рода дополнительные фигуры, которые своим согласием и подчинением должны еще более оттенять чудесность Будды и его учеников; «велик Брахма, но что значит он в сравнении с одним из сынов совершенного». Но атеизм буддизма, как бы решителен он ни был, все же не составляет здесь догмата веры. И здесь также мы имеем дело с невысказанным, подразумеваемым предположением; о боге в собственном смысле в буддизме вовсе нет и речи, нет для него и места.

В этом смысле буддизм близок к философии санкхьи, в то время как по отношению к брахманизму, вместе с его философией веданты, стоит в решительном противоречии. Он не знает ни Брахмы, ни Атмана как мирового духа, вообще никакого существа, которое утверждалось бы само собой и через которое существовали бы вещи. В буддизме нет прочной опоры для существования, нет и настоящего бытия; все находится в движении и изменении, все возникает и погибает.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

РЕЛИГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ

РЕЛИГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ Одновременно с древнеегипетской формировалась другая великая ближневосточная цивилизация — в Междуречье Тигра и Евфрата. Месопотамская (т. е. шумеро-аккадско-вавилоно-ассирийская) религия, основы которой заложили шумеры,

Мировоззрение — интеллигенция, но…

Мировоззрение — интеллигенция, но… Смотрим с Молотовым по телевизору документальный фильм о Ленине. Показывают Симбирск.— Керенский тоже там родился, — говорю.— Керенский — способный человек, хороший оратор. Доводилось много раз слушать его и тут же выступать против

Глава 7 Мировоззрение майя

Глава 7 Мировоззрение майя У любой из известных цивилизаций древности примитивные научные знания были настолько органично вписаны в контекст религиозных представлений, что очень сложно отделить одно от другого, но это отнюдь не означает, что древние народы, например

Мировоззрение и культура хеттов

Мировоззрение и культура хеттов Хеттская мифология Культура хеттов представляла собой синтез всевозможных индоевропейских (хеттских и лувийских), хаттских, хурритских и месопотамских элементов. Верховным богом, покровителем государственности считался по

ЯЗЫЧЕСТВО — РЕЛИГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЯЗЫЧЕСТВО — РЕЛИГИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ Единый Бог, Вседержитель у разных славянских племен имел разные собственные имена: Яровит, Световид, Ригевит, Макошь, Златая Баба, Дидилия, Зизя и т. д.[1]Одним из наиболее известных богов восточнославянских племен был Дажбог. В «Слове о

1.1. Религиозное мировоззрение средневековых новгородцев

1.1. Религиозное мировоззрение средневековых новгородцев Своеобразие государственного устройства Новгородской республики вызывало и вызывает до сих пор многочисленные споры в исторической науке. Но при этом историки, теоретизируя и строя гипотезы, не предпринимают

Мировоззрение и культура Древней Месопотамии

Мировоззрение и культура Древней Месопотамии Перед тем как повести речь о месопотамской культуре, нам придется обратиться к достаточно пространному описанию духовного облика, т. е. мышления и ценностей людей древнего Ближнего Востока, в чье цивилизационное «поле»

Мировоззрение и культура хеттов

Мировоззрение и культура хеттов Хеттская мифология Культура хеттов представляла собой синтез всевозможных элементов: индоевропейских (хеттских и лувийских), хаттских, хурритских и месопотамских. Верховным богом-покровителем государственности считался по

Мировоззрение и привычки

Мировоззрение и привычки Из «Записок» Николая Александровича Саблукова:Особенное внимание было обращено на религиозное воспитание великого князя [Павла Петровича], который до самой своей смерти отличался набожностью.Еще до настоящего времени показывают места, на

«Русская идея» как «МЫ-мировоззрение»

«Русская идея» как «МЫ-мировоззрение» Размышляя сегодня о «Русской идее», нельзя, конечно, пройти и мимо С.Л. Франка. В одной из своих работ я довольно подробно разбирал некоторые важные (на мой взгляд) мотивы его творчества. Однако та моя статья писалась вне контекста

Мировоззрение

Мировоззрение Религия играет практическую роль во всех сферах жизни африканского общества, хотя она и не всегда проявляется так пышно, как в обожествлении королевской власти. Восточноафриканские саванны населены самыми различными народами; иногда у них господствуют

2. Августин: христианское раннесредневековое мировоззрение

2. Августин: христианское раннесредневековое мировоззрение Учение Плотина оказало влияние на Августина (IV–V вв. н. э.), творчество которого ознаменовало переход от античной традиции к средневековому христианскому мировоззрению. Августин придал трактовке души особый

1. Мировоззрение

1. Мировоззрение Непосредственное влияние Грановского прекратилось давно. Он не был сильным мыслителем и не оставил в наследие потомству ни одной из тех идей, которые становятся вполне понятными и животворными лишь спустя десятилетия. Написанное им читают мало и больше

Новое мировоззрение и старое культурное наследие

Новое мировоззрение и старое культурное наследие Возможно, еще более далеко идущие последствия, чем потребность в социальном планировании или массовой культуре, основанной на всеобщей грамотности, будет иметь размывание моральных норм, связанное с современным

Источник