Менингит энцефалит что это значит

Энцефалит представляет собой воспаление головного мозга. В большинстве случаев также поражаются мозговые оболочки, частью процесса может быть миелит, следовательно, термины менингоэнцефалит и энцефаломиелит применяются к одному и тому же спектру заболеваний. Различают острые и хронические энцефалиты. Два типа будут описаны раздельно, так как они вызывают совершенно разные проблемы. Острые энцефалиты — основная причина острых неврологических заболеваний в детском возрасте, которые должны быть отделены от других инфекций и метаболических процессов, требующих немедленной диагностики. Подострые и хронические энцефалиты связаны с дегенеративными или другими медленно прогрессирующими заболеваниями.

Острые энцефалиты — самая распространенная причина острых негнойных неврологических проблем у детей. Некоторые другие состояния представляют «энцефалитоподобные заболевания» или «острые энцефалопатии», требующие разного подхода и дающие различные исходы, поэтому очень важен точный диагноз.

а) Этиология. Подавляющее большинство случаев острого энцефалита вызывают вирусы. Тем не менее, встречаются и некоторые другие возбудители. М. pneumoniae имеет особое значение и были выделены в 13,1% случаев в Финляндии (Koskiniemi et al., 1991; Rantala et al., 1991). Другие бактерии, такие как Legionella, Campylobacter jejuni (Nasralla et al., 1993) и Bordetella pertussis редко бывают причиной, однако патогенные микроорганизмы не выделены более чем в трети случаев. Заболеваемость энцефалитом значительно варьирует в разных странах и на протяжении времен года, в зависимости от сезонных колебаний заболеваемости общими вирусными инфекциями и от географического распространения некоторых возбудителей, таких как арбовирусы.

Соотношение частоты энцефалита и вирусных или бактериальных инфекций носит комплексный характер и в разных случаях действуют свои механизмы. Общепризнанны два основных механизма. Первый участвует при первичных энцефалитах, при которых вирус находится в ЦНС и фактически реплицируется в нейронах, глиальных клетках или макрофагах, приводя к гибели клеток и разрушению ткани. Второй механизм включает инициированный вирусом аутоиммунный ответ в ЦНС, подобный тому, который наблюдался в экспериментальном аллергическом энцефалите (Johnson, 1982b) и относится к постинфекционным менингоэнцефалитам.

Дифференцировка различных механизмов, вызывающих заболевание по типу энцефалита, возможна при патологоанатомическом исследовании хотя бы нескольких случаев аутопсии. Наличие вирусного генома, воспалительного инфильтрата, круглых клеток глиальных узелков, нейронных некрозов и иногда внутриклеточных включений в первичных энцефалитах или перивенозная демиелинизация в постинфекционных процессах позволяет разделение первичных и постинфекционных случаев, а отсутствие воспаления исключает диагноз энцефалита. В клинической практике, однако, патологические различия между первичным и постинфекционным энцефалитом или даже между энцефалитом и параинфекционной энцефалопатией обнаруживаются редко, в то время как диагностическая биопсия мозга выполняется лишь в немногих случаях.

б) Клинические особенности. Среди основных клинических проявлений энцефалита выделяют угнетение сознания с беспокойством, сонливость или кому, измененное поведение, судороги и множественные неврологические симптомы. Начало обычно острое, но может быть и продромальная фаза с расстройствами памяти и поведения. Неврологические проявления касаются любой части ЦНС; в большинстве случаев поражаются большие полушария мозга (гемиплегия, афазия), но могут вовлекаться ствол мозга или мозжечок с развитием атаксии в 58% случаев, как указано в одном из исследований (Rantala et al., 1991), или спинной мозг с развитием картины острого миелита. Сопутствующие симптомы могут включать поражение черепных нервов либо гипоталамуса с развитием летаргии, либо базальных ганглиев с затрудненными или патологическими движениями.

Практически всегда присутствуют патологические изменения на ЭЭГ: чаще всего обнаруживались генерализованные или преобладающие односторонние замедления сигнала. Ликвор обычно вытекает под повышенным давлением, отмечается плеоцитоз, состоящий из лимфоцитов и мононуклеаров, повышенный уровень белка и нормальные уровни глюкозы. Количество клеток в ликворе варьирует от немногих до нескольких сотен клеток/мм 3 , в большинстве случаев с преобладанием мононуклеарных клеток, хотя полиморфноядерные клетки могут доминировать в случае острейших процессов с некротическими повреждениями, где могут появляться также и эритроциты. Содержание белка в СМЖ может быть повышенным; однако в значительной доле случаев ликвор остается нормальным (Rautonen et al., 1991).

С помощью методов нейровизуализации и по некоторым клиническим особенностям можно различить отдельные формы энцефалита, такие как герпесный энцефалит. В раннем периоде заболевания данные КТ и даже МРТ могут быть нормальными, но КТ часто указывает на множественные участки снижения плотности ткани и уменьшения контраста, тогда как на МРТ видны усиленные сигналы в режиме Т 2 (Kesselring et al., 1990). Диффузное изображение чувствительнее обычной МРТ в случаях острых энцефалитов у детей (Teixeira et al., 2001).

При постинфекционных энцефалитах повреждается прежде всего белое вещество, а также серое вещество головного мозга при первичных энцефалитах. Острый энцефалит может быть молниеносным. Во многих случаях, однако, через несколько дней или недель появляются новые симптомы и признаки. Как при многих других острых энцефалопатиях, важной диагностической особенностью является резкое завершение полной картины.

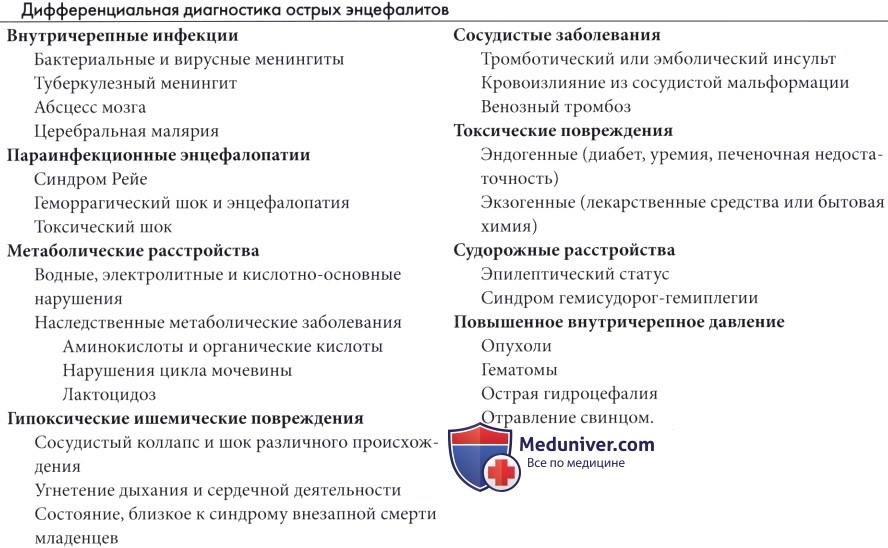

в) Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз менингоэнцефалита включает в себя большое количество энцефалопатий и других расстройств с признаками нарушения сознания, которые могут быть результатом патологии вне ЦНС. В связи с тем, что клинические особенности не являются специфичными, необходимо уделять особое внимание расстройствам, требующим незамедлительной эффективной терапии, особенно бактериальным менингитам, туберкулезному менингиту и абсцессам мозга. Люмбальная пункция необходима для исключения менингита; однако выполнение этой процедуры может быть опасно при наличии повышенного ВЧД, которое не исключается при отсутствии отека зрительного сосочка или «нормальных» данных КТ сканирования. Нейровизуализация поможет выявить истинную причину, но на ранних стадиях энцефалитического патологического процесса она выражена слабо и сложна для определения.

У некоторых пациентов диагноз туберкулеза или даже бактериального менингита может остаться открытым даже после исследования СМЖ. Определенные сложности исключения мозгового абсцесса встречаются на ранних стадиях бактериального воспаления мозга. Для демонстрации периферического кольцевидного образования важным является усиление контраста, подтверждающего нагноение. Характерны проявляющиеся на КТ признаки туберкулезного менингита. До уточнения диагноза в сомнительных случаях может быть начато лечение антибактериальными и/или противотуберкулезными средствами совместно с лечением герпетического энцефалита. Церебральный тромбофлебит обычно дает характерную картину на КТ. Редко острый артериальный тромбоз имитирует энцефалитический процесс. Криптогенный эпилептический статус может сопровождаться плеоцитозом. Необходимо исключить и острые метаболические заболевания.

Необходимо проверить уровень сахара в крови, электролитный состав сыворотки, показатели аммиака крови и в отдельных случаях, профиль мочевой кислоты и органических кислот. Это может помочь исключить гепатоцеребральный синдром или периодическую и/или поздно проявившуюся аминоацидурию или органическую ацидурию. В некоторых случаях целесообразно исследование мочи на токсические вещества, хотя течение интоксикации в большинстве случаев более быстрое и нет очаговой неврологической симптоматики или признаков поражения мозговых оболочек. Свинцовая интоксикация может симулировать энцефалит, но в ликворе отмечается высокий уровень белка с небольшим количеством клеток или без них и имеются другие особенности отравления свинцом.

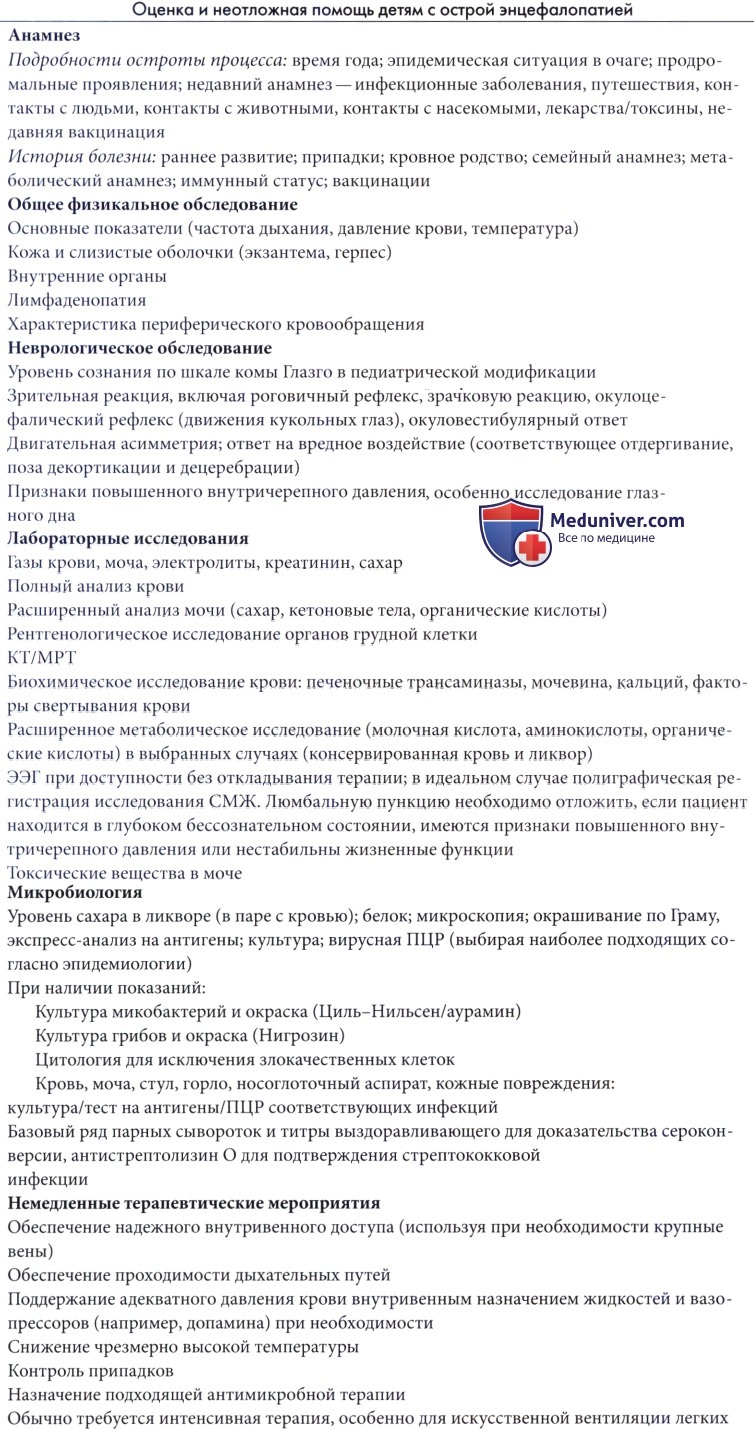

г) Тактика ведения заболевания. Обычно ведение острого энцефалита подобно тому, что и при других острых энцефалопатиях и относится к экстренным педиатрическим состояниям. Первоначально необходимо обеспечить доступ воздуха и поддерживать адекватную циркуляцию. Затем проводится комплексная оценка состояния. Неврологическое обследование является основным звеном в установлении правильного диагноза, оценке прогноза и планировании терапии.

Детей в критическом состоянии с выраженным угнетением сознания лучше всего лечить в отделениях интенсивной терапии, что частично относится к случаям подтвержденного высокого ВЧД (Tasker et al„ 1988a). Основным является поддержание адекватного сердечного выброса и перфузии мозга, в сочетании с тщательным мониторингом дыхания, давления крови и температуры тела для обеспечения гомеостаза. Гипертермия и приступы должны находиться под контролем в пределах возможного. Для выявления субклинической активности припадков и определения уровня дисфункции мозга весьма эффективен мониторинг ЭЭГ (Tasker et al., 1988b). Мониторинг ВЧД в большинстве случаев не требуется при острых энцефалитах, но может быть существенным при некоторых состояниях, таких как синдром Рейе. Лечение повышенного ВЧД будет обсуждаться в отдельной статье на сайте. Применяют осмотические средства, а в некоторых случаях кортикостероиды.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.12.2018

Источник

Менингоэнцефалит: основные причины заболевания

Менингоэнцефалит — заболевание нейроинфекционной природы, которое протекает с сочетанным поражением мозгового вещества и оболочек.

Термин «менингоэнцефалит» означает воспаление церебральных оболочек («менингеа») и вещества («энцефалон») головного мозга, которое протекает одновременно. Такой процесс может возникать самостоятельно или являться следствием распространения патологического процесса в организме. При вторичном поражении мозгового вещества заболевание выступает как осложнение менингита, а при распространении воспаления на мозговые оболочки — осложнением энцефалита.

Основными причинами развития менингоэнцефалита у взрослых являются:

- Попадания возбудителя (вирусов, бактерий, простейших, патогенных грибов) в носоглотку. Заражение происходит воздушно-капельным и алиментарным способами (через загрязненную пищу, воду). Проникновение в головной мозг осуществляется гематогенным путём, в результате чего возникают воспалительные изменения в тканях, приводящие к развитию менингоэнцефалита;

- Укусы насекомых. Трансмиссивный путь передачи является основным для ряда вирусных менингоэнцефалитов и энцефалитов, таких как японский комариный энцефалит, клещевой энцефалит, энцефалит Сент-Луис). При укусе возбудитель проникает в кровоток и заносится в церебральные ткани, таким образом провоцируя заболевание;

- Наличие различных инфекций в организме. Гематогенное распространение бактериальных инфекций осуществляется при наличии туберкулёзных (туберкулезный менингоэнцефалит), сифилитических очагов, гнойных процессов в околоносовых пазухах, челюстно-лицевой области, при хроническом гнойном отите. Вирусный менингоэнцефалит может возникнуть в результате осложнения ОРВИ;

- Черепно-мозговые травмы. Инфицирование контактным путем происходит вследствие открытой травмы с нарушением целостности черепных костей. По статистике, посттравматический менингоэнцефалит наблюдается у 1,5-4% пациентов с черепно-мозговой травмой;

- Вакцинация. Введение живой вакцины при наличии ослабленного иммунитета опасно развитием инфекционного процесса в организме. Проникновение возбудителей происходит через гематоэнцефалический барьер, что приводит к появлению менингоэнцефалита;

- Наличие иммунодефицита;

- Незрелость системы иммунитета.

В Юсуповской больнице больные с менингоэнцефалитом обеспечиваются эффективной квалифицированной медицинской помощью. Врачи используют современное оборудование для диагностики и лечения наиболее опасных заболеваний. В Юсуповской больнице специалисты заинтересованы в скорейшем выздоровлении пациентов, а поэтому сделают все, чтобы ускорить процесс восстановления. Благодаря сотрудничеству с европейскими врачами, удается достигнуть значительных положительных результатов.

Менингоэнцефалит: симптомы у взрослых

Клиническая картина состоит из общеинфекционных, менингеальных, очаговых и ликворно-гипертензионных симптомов. Наиболее типичными симптомами являются:

- Повышение температуры тела;

- Общее недомогание;

- Отсутствие аппетита;

- Высыпания на кожных покровах;

- Ликворная гипертензия (сильная головная боль, тошнота, рвота, не приносящая облегчения);

- Расстройство сознания (сонливость\ возбуждение, нарушение ориентации в месте и пространстве, возможно кома);

- Менингеальный синдром (повышенная чувствительность на свет, звук, прикосновениям, гипертонус задних мышц шеи, мышц-сгибателей конечностей, судороги, сильная головная боль);

- Гемипарезы (неполный паралич);

- Сенсомоторная афазия (утрата речи);

- Гиперкинезы (непроизвольные движения);

- Мозжечковый синдром (расстройство координации движения);

- Вестибулярная атаксия (нарушение походки и координации);

- Когнитивные нарушения (снижение умственной деятельности, памяти);

- Глазодвигательные и зрительные расстройства (при поражениях черепно-мозговых нервов) – двоение, косоглазие, ограничение подвижности и т.д.;

- Перекос лица, опущение век;

- Снижение слуха;

- Нарушения глотания;

- Дизартрия (нарушение речевого аппарата).

Менингоэнцефалит: код по МКБ 10

МКБ-10 представляет собой нормативный документ с общепринятой статистической классификацией медицинских диагнозов, которая используется в здравоохранении.

По международной классификации менингоэнцефалит входит в состав следующих кодов:

- G04.2 — Бактериальный менингоэнцефалит и менингомиелит, не классифицированный в других рубриках;

- G05 — Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках. Включены: менингоэнцефалит и менингомиелит.

Диагностика менингоэнцефалита

Диагностика пациентов начинается со сбора анамнеза жизни и болезни, врач узнает о текущей или недавно перенесенной инфекционной болезни, наличие в анамнезе черепно-мозговых травм, факта вакцинации, укусов насекомых и т. п. Дальнейшие диагностические манипуляции заключаются в следующем:

- Неврологический осмотр. Выявляются менингеальные симптомы, оценивается состояние сознания пациента, очаговый неврологический статус. Полученные данные будут говорить о том, вовлечены ли в патологический процесс оболочки мозга и вещество;

- Лабораторные исследования. Для бактериального менингоэнцефалита будут характерны лейкоцитоз и ускоренная СОЭ. Также для определения возбудителя проводят посев крови на стерильность и ПЦР-анализ;

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография. Позволяют оценить состояние головного мозга, выявить утолщение и уплотнение церебральных оболочек, изменения мозговых тканей. При наличии паразитов, на снимках будут визуализироваться гетерогенные круглые очаги с кольцевидным усилением по периферии;

- Люмбальная пункция. С её помощью исследуется спинномозговая жидкость, которая при гнойном воспалении будет мутной и иметь осадок в виде хлопьев, при серозном поражении — прозрачная, геморрагическом — с примесью крови;

- Стереотаксическая биопсия головного мозга. Позволяет диагностировать паразитарный менингоэнцефалит, исключить злокачественный процесс.

В Юсуповской больницы специалисты проводят дифференциальную диагностику менингоэнцефалита с опухолями головного мозга, инсультами, токсическим поражением центральной нервной системы, прогрессирующим дегенеративным процессом. Используется инновационное оборудование, которое позволит выполнить все диагностические мероприятия быстро и эффективно.

Лечение менингоэнцефалита в Москве

Терапия в Юсуповской больницы проводится наилучшими специалистами, которые применяют комплексный подход в лечении менингоэнцефалита. Лечение проходит в условиях отделения реанимации или интенсивной терапии и включает в себя этиотропные, патогенетические, а также симптоматические компоненты. Средствами, применяемые врачами Юсуповской больницы являются:

- Антибиотики. Чаще всего назначаются цефалоспорины в сочетании с ампициллином. Коррекция терапии ведется с учетом чувствительности выделенной флоры;

- Противовирусные препараты. Антивирусное лечение комбинируется с введением препаратов интерферона;

- Противогрибковые средства. В основном назначают амфотерицин В и флуконазол. При необходимости используют их сочетание;

- Антипаразитарные препараты. Применяются вместе с противогрибковыми средствами или антибиотиками.

В борьбе с церебральным отёком применяют:

- Мочегонные препараты;

- Глюкокортикостероиды.

Для поддержания жизнедеятельности нейронов используют нейропротекторы и нейрометаболические препараты.

Симптоматическая терапия включает:

- Сердечно-сосудистые препараты;

- Оксигенотерапия;

- Искусственная вентиляция легких;

- Противосудорожные средства;

- Антипиретики;

- Психотропные препараты.

В Юсуповской больницы помимо лечения заболевания, занимаются реабилитацией пациентов, которая направлена на максимально быстрое восстановление нарушенных нервных функций.

Реабилитационные мероприятия включают в себя:

- Массаж;

- Лечебная физкультура;

- Акупунктура.

Медицинский персонал больницы с удовольствие поможет Вам с решением любых вопросов. На сайте Юсуповской больницы Вы можете ознакомиться с ценами на услуги, а также узнать больше о менингоэнцефалите и отзывах пациентов, прошедших курс терапии.

За свое непродолжительное существование Юсуповская больница может похвастаться отменной репутаций, а также огромным количеством благодарных пациентов. Записаться на прием или консультацию Вы можете по телефону.

Источник