Значение слова «лошадь»

ЛО́ШАДЬ, -и, род. мн. —е́й, твор. —дьми́ и —дя́ми, ж. Крупное домашнее животное, используемое для перевозки людей, грузов и т. п. Рабочая лошадь. Верховая лошадь. Запрягать лошадей. | мн. ч. (ло́шади, —е́й). О конном экипаже. Ехать на лошадях. Подать лошадей.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ЛО’ШАДЬ, и, мн. и, е́й, твор. лошадьми́, ж. [тюрк., ср. казах. — alaşa]. 1. Домашнее животное, ходящее в упряжи или под седлом. Рабочая л. Верховая л. Пара лошадей. Беговая л. Кавалерийская л. Строевая л. Запрягать лошадей. Седлать лошадей. Заложить лошадей. Ржанье лошади. 2. только мн. Конный экипаж (разг.). Ехать на лошадях. Выслать за кем-н. лошадей на станцию. Лошади поданы.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ло́шадь

1. зоол. крупное непарнокопытное млекопитающее (), одомашненное и широко использующееся человеком для передвижения верхом, перевозки тяжестей и т. п. ◆ Долгое время лошади были в числе экономически наиболее важных для человека домашних животных.

2. то же, что кобыла; самка лошади [1]

3. жарг. ирон. конь (во всех неосновных значениях) ◆ Лошадью ходи, лошадью!

Источник

Слово «лошадь» на разных языках

Как появилось слово «лошадь» в русском языке?

Действительно, этимология привычного для нас слова достаточно интересна.

Слово «лошадь» заимствовано из тюрских языков: «алаша», что означает «конь, мерин». Однако и здесь есть две версии происхождения слова!

Первая версия — преобразование в «лоша» (на украинском — «жеребенок») с прибавлением суффикса -адь. ( «лоша»+ -адь) Аналогично тому, как произошли слова «рухлядь», «пестрядь», «мокрядь».

Вторая же версия — преобразование с помощью «лоша» и «ат» («ат» в одном из значений — лошадь)

А вот слово «конь» — общеславянское, но не имеет достоверной этимологии. Одна из гипотез — заимствование из кельтских языков формы kanko/konko. Если это верно, тогда «конек» — более древняя форма, чем «конь».

Лошадь по-английски.

Те, у кого в школах был (или есть) уроки английского языка, прекрасно знают, что в Великобритании лошадей ласково называют «horse». Англия еще с давних пор считала лошадей чуть ли не гордостью своей страны, а позже национальным достоянием стал Дерби — конные соревнования, пользующиеся спросом и сегодня. Британская энциклопедия, которая берет свое начало еще с 1771 года, предполагает огромную статью с подробным описанием ухода и содержания лошадей. В середине 18 века стартовал с большой скоростью рост коннозаводства страны. Английская верховая лошадь до сегодня считается самой ценной чистокровной лошадью, берущей свое начало из Англии.

Лошадь по-итальянски.

Итальянский народ называет лошадей утонченным по звучанию словом «cavallo». На текущее время в этой прекрасной стране проживают 1 миллион лошадей разных пород . Итальянский популярный коннозаводчик Федерико Тезио ввел совершенно уникальные разведения и подготовки лошадей для скачек. Как утверждают специалисты, современные чистокровные лошади на 75% состоят из итальянских кровей. Среди известных по всему миру пород, гордостью Италии были мурджезе, грузовая феррари, салерно, пони Авелиньез и другие.

Лошадь по-немецки.

У народа Германии есть сразу несколько обозначений к русскому термину «лошадь»: для среднего рода Pferd и Ross, а в мужском роде — Gaul. Среди многочисленных пород лошадей этой страны, самой древней породой является Голштинец. Не менее популярными и востребованными в Германии были лошадки ганноверской породы, выведенные от элитных представителей голштинцев. Близким родственником этим породам стал конь породы Вестфалец, прославивший страну на мировых скачках и выездке, троеборье и конкуре.

Лошадь по-французски.

Французы называют лошадей своим коренным термином «cheval». На сегодня это крупное государство может похвастаться наличием около 99 тысяч поголовья племенных лошадей. Среди них насчитывают около 40 пород, которые подразделяют на пони, тяжелоупряжных, заграничных (иностранных из-за рубежа), а также заводских лошадок. Франция может похвастаться своим нацииональным достоянием, например, першероном, с помощью которого были выведены другие известные породы по всему миру.

Лошадь по-украински.

Для украинцев привычно называть лошадей термином «кінь». Самая распространенная порода лошадей в Украине — украинская верховая. Эти лошади ценятся в стране за счет идеального экстерьера, отличных качеств скаковой лошади, не привередливости и простоты в уходе. Помимо этого национальными породами признаны такие лошади, как гуцульская порода, а также новоалександровский тяжеловоз.

Лошадь по-казахски.

Как и в Германии, у казахского народа есть разные обозначения,к которым они привыкли, например, «ат» и « жи лқы». Национальным достоянием этого народа является местная казахская степная лошадь, которая появилась на территории Республики Казахстан и продолжает находиться в пределах государства. Сегодня Казахстан располагает 13 породами лошадей в местном коннозаводстве, большинство из них являются основой успешной экономики республики. А большей популярностью у народа пользуются породы кустанайская, джэбе и адаевская.

Лошадь по-испански.

Испанцы называют «лошадей» красивым словом «caballa». Эта страна известна своей самой популярной, красивой, грациозной лошадью — Андалузской, которая оказала большое влияние на развитие целой группы пород испанского типа. Можно считать это национальное достояние «сокровищем Испании и королевой выездки», которым испанцы непременно гордятся.

Лошадь по-японски.

Известно, что лошадей на японских островах не было — они пришли в страну восходящего солнца различными путями примерно в 6-ом веке (а может быть и раньше — 4-ом веке нашей эры). Однако, у японцев есть свое особое (и достаточно легкое) обозначение лошадей — uma (ума). Даже несмотря на завезенные породы, у них появились свои национальные достояния в конном мире: лошади Мисаки, Токара, Мияко, Хоккайдо, Нома, Кисо, Таишу, Йонагуни. Эти породы славятся своим упорством и способностью выживать в экстремальных условиях.

В этой статье всего лишь некоторые державы, хотя список можно продолжать до бесконечности. Однако, как бы лошадей не называли за рубежом, смысл не меняется — лошадь остается лошадью, а также нашим любимым животным.

Источник

Образ коня в славянской культуре

На протяжении тысячелетий в копилку народной мудрости собирались самые значимые символы, знаки и образы, чтобы отразиться в мифах, легендах, сказках, да и во всем традиционном укладе. Все это складывалось в особое, уникальное миропонимание, которое сегодня отличает все славяно-арийские народы.

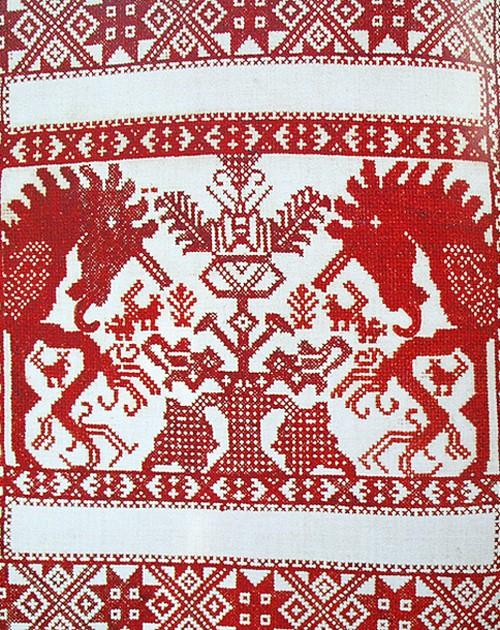

Образ коня в славянской культуре занимает особое место. Прежде всего, стоить отметить, что в славянском «Сварожем Круге» священным животным одного из чертогов является Конь – Бог покровитель Купала, и означал он объединение стихий огня и воды, земли и воздуха, света и тьмы, соединяя их в единое целое. Так, наши Предки связывали его с культом Солнца, движением солнечной колесницы по небосклону. Этот символ по праву считается одним из самых древних, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Кони-обереги присутствуют в самых разных видах народного творчества – в резьбе, вышивке, росписи, что можно наблюдать на детских люльках, резных ковшах, кровли домов. Без них сложно представить себе внутреннее убранство традиционной избы. До сих пор в русских деревнях можно встретить охраняющих очаг «коничков». Так называли подпирающие печной шесток резные доски с навершием в виде конской головы. Подобные изображения мы найдем на прялках, гребнях, женских украшениях (серьги, «коньковые» подвески).

Кони в традиции славян – спутники Богов, их упоминают в самых древних заговорах, им посвящено несметное количество загадок, пословиц и поговорок.

Удивительным образом до наших дней сохранились самые архаические заговоры:

«На море на Кияне, на острове Буяне, на бел-горюч камне Алатыре, на храбром коне сидит Перун-Громовержец, побеждает змея лютого, что летал в неверное царство… убил змея лютого, огненного, избавил девицу царскую и всех людей…».

Кони в традиции славян – непременные участники сказок, былин, легенд, они — покорители пространства и времени, способные совершать путешествия не только по небесам «выше лесу стоячего, ниже облака ходячего», но и между мирами. Этот сказочный персонаж – олицетворение мудрости, добра и природных сил, он не столько верный слуга, сколько надежный друг и добрый советчик, как знаменитый Сивко-Бурко или конь Ильи Муромца, который обладал силой и мощью как сам богатырь. А сказочные золотые скакуны находят живую и мертвую воду, выносят из самых немыслимых опасностей, включая возвращение с того света, а иногда и затаптывают врага копытами.

Не лишним будет напомнить, что слово «лошадь» относится к числу заимствованных, тогда как «конь», «жеребец», «коняга» имеют древнеславянское происхождение.

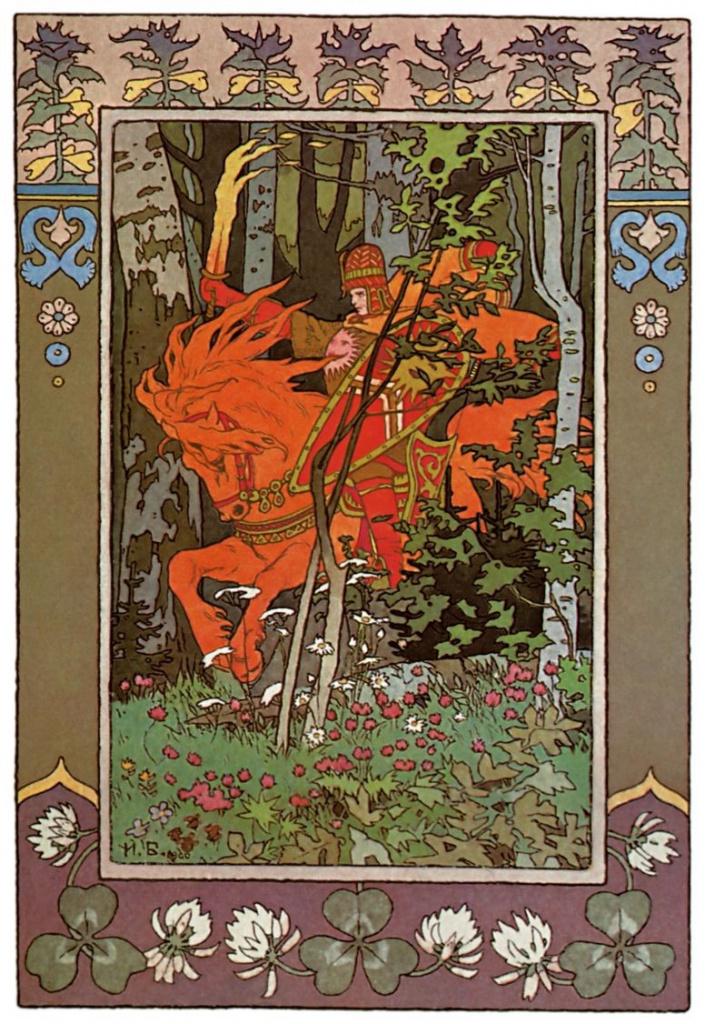

Несмотря на то, что образ коня в славянской культуре неразрывно связан с солярным культом, по сути, в нем олицетворяется сама Природа во всех своих проявлениях. В самом деле, этот образ мы находим в обозначении всех стихий. Огненная стихия – мифический Конь-Огонь, водная – буйные волны зачастую сравнивали с конскими гривами, вспомним также коней – возделывателей земли, небесных скакунов. С ними сравнивают ветер, облака, грозовые тучи, молнию. Причем, этот образ настолько древний, что одинаково свободно вхож как на небеса, так и в подземный мир. Его используют и в образном обозначении звезд, созвездий, смены времен года и суток. И тут уже выступает символический всадник. Белый всадник – это Белый День, Красный — Солнце, Черный – Ночь.

В древних мифах и легендах красавица Утренняя Заря (Денница) ведет под уздцы сияющих белоснежных скакунов, днем они становятся красно-рыжими, к вечеру сивыми, к ночи – вороными.

Считалось, что утренняя роса, наделенная магическим свойствами, исчезает с восходом Солнца, потому что ее выпивают небесные кобылицы, которых часто сравнивали с быстрокрылыми птицами. Нельзя не упомянуть и Единорога, который в древнеславянских преданиях носит имя Индрика-Зверя. обитающего на священном Алатыре.

Кони в традиции Славян участвовали во многих обрядах и инициациях. Не освоив в совершенстве искусство наездника, нельзя было претендовать на звание мужчины. Ведь мальчиков с малого возраста обучали верховой езде и ратному делу. Усмирить дикого скакуна – это значит обуздать природные силы, во все времена это считалось у наших Предков одним из проявлений воинской доблести. Образ коня в славянской культуре всегда был показателем высокого статуса своего владельца. Красавцы скакуны — особый предмет гордости всех ратных людей.

Отдельный культурный пласт – обереги, изображающие конские головы или фигуры, особенно часто мы их встречаем в вышивке, где красные или рыжие солнечные скакуны находятся по обе стороны то от Богини Макошь, то от Рожаницы, то от Мирового Древа.

Конек на кровле традиционной избы символизировал Солнце, он охранял сам дом, и его хозяев от темных сил.

Обережной силой обладали также конская упряжь и подковы. До сих пор мы вешаем над дверью подковы «на счастье». Конскую упряжь и даже хлысты в древности считали действенным средством от змей.

Этот исконно славянский образ не утратил своего значения и сегодня. Древние традиции вызывают все больший интерес, сохранившиеся до наших дней, а знаки и символы все уверенней входят в нашу повседневную жизнь. Даже современное казачество сложно представить без конной джигитовки, что уж говорить о прежних временах, когда боевой товарищ выносил казака из огня, с поля боя, неоднократно спасая ему жизнь. Этот верный спутник человека был свидетелем множества значимых событий, которые живут в наших преданиях и песнях и по сей день.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

- География (427)

- Фото (383)

- Кельтика (297)

- Мысли (212)

- Традиции (205)

- Живопись и Digital (196)

- Музыка (137)

- Лошади (136)

- Сказочное (128)

- Календарь (106)

- Обрядовое (94)

- Кино (93)

- Славянка (84)

- Память (80)

- Мой Сад (76)

- Мегалиты (66)

- Entertainment (65)

- Аниме и Манга (61)

- Книги (51)

- Собачье (37)

- Rindaigecht (32)

- Ирландия 2011 (28)

- Мальта 2012 (25)

- Подмосковье (22)

- Мультики (20)

- Рецепты (17)

- Геройд Иарла (12)

- Bealtaine (10)

- Imbolc (10)

- Samhain (10)

- Lughnasadh (8)

- Камни (7)

- Театр (6)

- Mean Geimhridh (5)

- Теплоход 2016 (4)

- Ярославская область (4)

- Mean Fomhair (4)

- Краснодарский Край 2018 (2)

- Mean Samhraidh (2)

—Музыка

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Символ лошади в мифах, магии и приметах

Символ лошади в мифах, магии и приметах.

«Краткая энциклопедия славянской мифологии» Шапарова Н.С. Издательства: «АСТ», «АСТРЕЛЬ», «РУССКИЕ СЛОВАРИ». Москва 2001

КОНЬ — одно из наиболее мифологизированных священных животных; атрибут высших языческих богов и христианских святых; хтоническое существо, связанное с культом плодородия и со смертью, загробным миром; проводник на «тот свет». В древнейшие времена конь считался детищем как Белбога (стихии света), так и Чернобога (стихии мрака); при этом светлому богу обычно посвящался белый конь, а темному — черный.

В народных поверьях конь наделялся способностью предвещать судьбу, и прежде всего — смерть. По этой причине коней часто использовали в гаданиях: так, например, во время святочных гаданий у русских лошади завязывали глаза, садились на нее задом наперед и следили: куда она пойдет, туда гадающая выйдет замуж. Некогда при храме высшего бога балтийских славян Свентовита держали священного белого коня, которого при гаданиях подводили к трем рядам копий: если конь ступал с левой ноги, то это считалось дурным знаком, а если с правой — добрым.

Конь традиционно являлся непременным атрибутом многих божеств, и особенно божеств войны, грома и т.д. Наиболее же архаичен в славянской мифологии образ всадника (святого, былинного героя, божества и т.п.), поражающего Змея. Так, например, Перун неизменно представлялся всадником на коне или на колеснице, поражающим Велеса-Змея. Вообще, очень многие языческие божества представлялись конными (например, сезонные божества Авсень и Ярила). В языческие времена при храмах многих высших богов держали священных коней, и считалось, что на этих самых конях ездят сами божества; так, например, согласно легенде, бог Свентовит выезжает на битву с демонами и пр. на своем белом священном коне, содержащемся при храме.

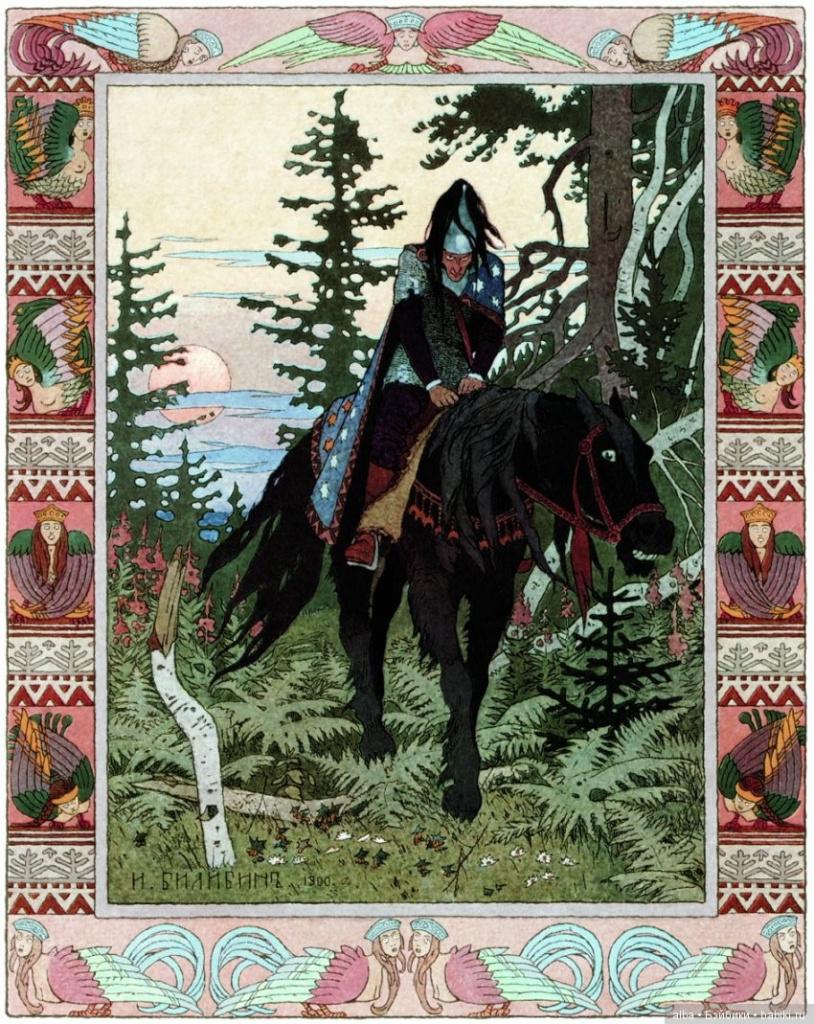

Иван Билибин «Красный всадник»

В более поздние времена, когда языческих богов сменили христианские святые, конь стал являться атрибутом многих христианских персонажей. Так, например, конными представлялись такие святые, как Георгий Победоносец и Илья-Пророк. Кроме того, появились святые — покровители лошадей: ими, в первую очередь, считались «лошадники» Флор (Фрол) и Лавр, а также Егорий, Никола и др. Дни памяти таких святых нередко именовались «конскими праздниками»: так, например, у восточных славян такими днями считались «Фролы» (18.VIII) и Юрьев день. У южных славян покровителем коней считался св. Федор (Тодор) Тирон; Тодорова суббота (первая суббота Великого поста) также была «конским праздником».

В «конские праздники» на лошадях не работали, кормили их досыта, а также совершали с ними различные обрядовые действия: подводили их к церкви и кропили святой водой, купали, украшали лентами хвост и гриву, устраивали конские выставки и скачки (при этом, однако, лошадей запрещалось седлать) и т.д. Кроме того, во многих местах в дни конских праздников табуны прогоняли сквозь «земляные ворота» , «живой огонь» и т.п. с целью защитить коней от порчи, болезней и т.д.

Иван Билибин «Черный всадник»

Характерной чертой «конских» святых и конских праздников являлась их календарная приуроченность к периодам смены сезонных циклов: зимнего и весеннего (Георгий и Тодор), летнего и осеннего (Флор и Лавр). Связь коня с культом плодородия и календарными обрядами проявлялась также в обычаях ряжения конем на святки и в другие праздники. Так, на Юрьев день у русских делали «коня» (ряженого), на котором ездил пастух; на выгоне этот «конь» вступал в потешный бой с «конем» из другой деревни. При обрядовых проводах русалок на Ивана Купалу карнавальное чучело изготовлялось с использованием маски — конского черепа, который в завершение обряда сжигали на костре, бросали в воду и т.п.; конский череп здесь воплощал нечистую силу, русалку, ведьму, смерть и т.д., которую следовало уничтожить либо изгнать.

В похоронных обрядах и вообще обрядах, связанных со смертью, кони играли особую роль. Конь в народных поверьях связывался с «тем светом», загробным миром, и нередко воспринимался как проводник в мир мертвых. В языческие времена коня хоронили (сжигали) вместе с хозяином; известен был также обычай хоронить павшего коня как человека, оставляя на могиле перевернутые сани.

Среди семейных обрядов конь занимал важное место в свадебных обычаях. Так, например, в русском средневековом свадебном обряде коня давали в качестве выкупа за невесту; коней и кобылиц привязывали у сенника (подклета), где молодые проводили первую брачную ночь, и т.д.

«Энциклопедия символов, знаков, эмблем» изд. «Локид» 1999, «Миф» 1999

(ЛОШАДЬ) В Откровении Иоанна Богослова упоминается четыре коня. Конь белый означает чуму, конь рыжий — войну, конь вороной — голод, конь бледный — смерть. Четыре коня Апокалипсиса составляют эсхатологический мотив конца света. Это тетрада.

В Древней Греции лошадь была посвящена Приапу. Следы конских копыт были знаками, дарующими благодать. В более поздние времена эту функцию стали исполнять подковы, которые подвешивали над дверью.

Лошади — символы ветра, который в свою очередь -атрибут женской символики, связанной с сексуальностью и вожделением.

В германских сагах разгуливающий под ветром дикий охотник похищал и преследовал девушек. Дикие местности часто берут свои названия от имен лошадей. В восточнославянском фольклоре есть мотив дикой охоты и дикого всадника. Души умерших скачут с королем Стахом (белорус, фольклор).

Огромная 60-метровая лошадь, выдолбленная в меловой горе рядом со стоянкой кельтов в Брайтоне конь

Образ солнечного конька в шумящих подвесках-амулетах.

1 – филигранные кони-олени, меря, IX – XI века; 2,3 – прикамские подвески-амулеты в виде парных коньков, XII век; 4 – полый конек- подвеска, Новгород, XII – XIV века; 5 – литая латунная подвеска, Новгород, XIII век.

Лошадь имеет значение огня и света. У одного поэта мусульманского Ренессанса есть строчка: «Примчались кони рассвета в один сияющий день». Еще одним примером этой темы являются огненные кони Гелиоса.

Легенда приписывает лошади свойства, присущие бессознательному человека, что выражено в самой метафоре Кентавра. Туловище человека — его сознание, нижняя часть (круп и ноги лошади) — бессознательное. Лошадь обладает даром ясновидения и сверхъестественного слуха, даром проводника, выводит заблудившихся на верную дорогу. Присущ лошади и дар прорицания. В «Илиаде» лошадь произносит зловещую речь, озвучивая для людей слова покойника, когда того везут хоронить. Конь с человеческими ногами предсказывает Цезарю, что он завоюет мир.

Пегас — источник вдохновения. Крылатый конь Пегас крылат не только в иносказательном смысле, он не только символ поэтического вдохновения, крылья Пегаса возносят его выше даже такого хорошего летуна, как химера. Поэтическое вдохновение обладает не только реальностью, оно становится сверхреальностью.

Образы коня у скандинавов связаны со сменой ритмики суток. Конь-ночь мчится впереди с темной гривой, за ним конь-утро- с него падает пена, покрывая землю первой росой. И замыкает это дерби конь-день — у него светлая грива, которая озаряет землю и воздух.

В Упанишадах конь выражен не только через ритуал жертвоприношения, но и через соотнесенность с календарем. Туловище — год, времена года — другие части тела, суставы — месяцы и полумесяцы, ноги — день и ночь.

С древнейших времен с образом коня отождествляла себя и Русь: «Куда ты несешься, Русь?».

Деревянный дом Севера строился с конем. Верхний контур двухскатного фронтона дома представлял небосвод, по которому двигалось солнце в своем ежедневном движении от востока к западу через священную точку полудня, означенную полотенцем под коньком. Соединение колесовидного солнца с фигурой коня над кровлей подчеркивало динамизм строения, по которому светило ежедневно совершало свой путь от одного нижнего конца кровли вверх к щипцу, к коньку и далее вниз к другому нижнему концу кровли.

Конь также знак войны и победы полководца. Демонстрирует власть над войском. Недаром считалось, что въехать в город на белом коне, значит одержать реальную победу. Многие парады проходили с главнокомандующим на белом коне, который гарцует перед войском. Русский небесный воин Георгий Победоносец тоже на белом коне. Город Карфаген построен по предсказанию оракула: там, где будет найдена конская голова.

На эмблематическом уровне прыгающий конь означает Испанию или Пегаса.

Критская Рея изображалась с лошадиной головой. Ночная кобыла превращалась в трехликую богиню Музу.

Троянский конь — символ скрытности и коварства. Отсюда выражение «ход конем». По совету хитроумного Одиссея мастер Эпей строит огромного деревянного коня, внутрь которого забирается отряд. Синон убеждает троянцев в том, что этот конь — дар Афине, которая в благодарность за столь щедрую жертву сделает Трою неприступной. Ночью, вышедшие из чрева коня греки, открывают ворота. Так была заложена победа над троянцами.

Атрибутивные знаки дьявола традиционно передаются через лошадиные зубы и гривы. В христианской традиции лошадь входит основным элементом в символ единорога, являясь одновременно эмблемой мужества и благородства.

Конь изоморфен дереву. Древо Иггдрасиль буквально означает конь-игга, то есть конь Одина.

У разных народов существовали ритуалы убийства коня и его жертвоприношения. У римлян — это обряд октябрьского коня, у индусов — аш ва мед ха. Были подобные ритуалы и у славян. Однако, боевой конь славян — это, скорее, боевой товарищ и помощник витязя. Он наделен чудесными свойствами и часто выступает в роли волшебного помощника. Он может менять свой вид, превращаясь в звезду, птицу, в муху; встряхнувшись, оборачивается маленьким Коньком-Горбунком. Конь может дать имя герою, указывает тому на суженую или невесту, предупреждает о различных препятствиях на пути к ней и помогает преодолеть все сложности, перенося героя через безбрежные водные рубежи на край света, где небо и земля сходятся. Он воскрешает убитого богатыря живой водой, вытягивает его из подземной темницы одним волоском своего хвоста.

Сосуд для воды в форме рыцаря. Саксония. Конец ХIIIв.

Примеры такой дружбы:

Буцефал и Александр, конь-Баярд (старофранцузские баллады), Рустам и Ракша в «Шахнаме» Фирдоуси, Байчибар (в тюркском эпосе) и Алпамыш. Существовал целый набор процедур выбора коня героем. Он выбирает из табуна необъезженного жеребца и укрощает его, ибо для первого подвига герою нужен именно этот конь. Выбор и поимка коня является первым испытанием сил героя и испытанием самого коня. Молодой витязь выбирает того коня, который может выдержать тяжесть богатырской руки и дает себя оседлать и объездить лишь тому, в ком он узнает своего будущего господина.

Белая лошадь была родовым знаком ганноверского родового дома. Во времена двух первых королей Англии Георга I (1714-1727гг.) и Георга II (1727-1760гг.) белая лошадь вместе с королевским дубом Стюартов была на многих вывесках пивных. Впоследствии этот мотив перекочевал на этикетку бутылки виски «White Horse». Белая лошадь встречалась и на более древних штандартах саксов.

«Словарь символов» справочник Надя Жульен изд. лтд. «Урал»

ЛОШАДЬ

вселенская энергия, либидо

Лошадь была тотемическим животным германских народов и солнечным символом: в бегах, символизирующих движение небесных светил, лошадь воплощала солнце.

— В Библии лошадь является символом разума, призванного усмирять инстинкты, подобно тому как всадник укрощает дикого скакуна.

Аллегорический призыв: Собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы. коней и сидящих на них (Апок. XIX, 17, 18),— означает требование приноравливать разум к божественным истинам, где всадник выступает символом мудрости, которая направляет разум, повозку, религиозную доктрину.

Не на силу коня смотрит Он (Пс. CXLVI, 10) — указывает на разум, не подкрепленный мудростью.

Не будьте как конь, как лошак несмысленный (Пс. XXXI, 9): разум человека притупляется в стремлении к материальному.

— В разных трактовках от масти Лошади зависит смысл символа. В Апокалипсисе белая лошадь является символом победы, рыжая — разрушения.

Всадники Апокалипсиса

Вороная или мертвенно-бледная связывается с луной и водой и является воплощением дьявола или проклятия.

Белая и крылатая (духовность) символизирует самообладание: Единорога могла поймать только девственница, наделенная силой и могуществом такими чудесными, что христианская Церковь сделала ее символом веры, чистоты и непорочности. Крылатый Пегас — одухотворенная жизненная сила: его копыто высекало свет интуиции, поэтического вдохновения. Белая лошадь перевозит Священные писания из Индии в Тибет. Сверкающая лошадь уносит Магомета на небо, о Материнский архетип сказок и легенд, воплощающий чисто животную и телесную жизнь, Лошадь является также символом материнского лона: троянский конь послужил падению Трои, потому что в своем чреве заключал ее врагов.

— Лошадь — сложный и многогранный символ. Это и солнечный символ жизни, и хтонический образ, символизирующий смерть во многих сюжетах (мифологические кони-людоеды Диомеда, поедающие чужеземцев, рыжая лошадь Апокалипсиса и др.). Лошадь ассоциируется со всеми космическими силами, с женским земным и мужским духовным началами. Она же — воплощение гордости и стремления к владычеству, чуждых духовности. Скрытая противоречивость символа наглядно представлена в мифологическом образе кентавра.

— Ассоциируемая со сладострастием в бестиариях средневековья, лошадь рассматривается в качестве вселенского символа психической энергии, поставленной на службу человеческим страстям, в особенности сексуальному влечению, которое, если оно неуправляемо, приводит человека к саморазрушению.

Лошадь воплощает также импульсивность, неудержимость желаний, инстинктивные влечения, выступающие движущими факторами человеческого поведения. Лошадь посвящалась Нептуну-Посейдону, богу морей и штормов, ассоциировалась с пылким Фаэтоном, который осмелился пойти против воли Зевса.

Связь Лошади с темными силами человеческого естества, с мужским началом, сексуальностью была замечена многими авторами (Ницше устами Заратустры: Мои ноги — это ноги лошади, они семенят и галопируют, несмотря на препятствия, и их стремительный ход дарит мне дьявольское удовольствие).

— Приснившаяся лошадь — многогранный символ, связанный с психическими процессами, означает сформированность и определенность инстинктивных влечений, подталкивающих человека к достижению реальных целей.

Черная лошадь смерти и разрушения во сне является синонимом нищеты; она воплощает негативное, извращенное либидо. Белая лошадь говорит об утрате чувства реальности и может быть связана со смертью.

Лошадь, которая встает на дыбы, фыркает, неистовствует, убегает,— свидетельствует о внутренней безнравственности эротической жизни сновидящего.

— Седьмой знак китайского гороскопа, Лошадь (ма) представляет веселую и очаровательную личность, однако с холерическим темпераментом, переменчивую и упрямую. Год Лошади является беспокойным и наполненным событиями, благоприятствующими рискованным начинаниям; насыщенным и напряженным в дипломатической и политической сферах.

«Быт русского народа» А. Терещенко «Русская книга» 1999

ЛОШАДЬ

Выводят ночью из конюшни белую лошадь, за неимением же белой другую какую-либо и завязывают ей глаза. Одна из девушек садится на лошадь, дает ей волю идти, куда она хочет. В которую сторону она пойдет, с той стороны придет суженый; но лошадь всегда идет в конюшню. Белая лошадь избирается потому, что на ней видны следы дьявола, если он успел поездить на ней.

Самое древнее славянское гадание лошадью состоит еще в том, что ее переводят через оглоблю или шест. Если она зацепится ногами, то будет муж злой и жизнь несчастливая; если перейдет, не зацепив, будет муж тихий, добрый и житье счастливое. Это доселе в употреблении в Малороссии и северо-восточной части России, Польши, Литвы и Белоруссии. На остров Рюгель жрецы переводили через шест, с замечаниями, белого коня, на коем ездил бог Святовид. В Штеттине переводили вороного коня через копье. Если он не касался копья ногами, то успех в предприятии; а если дотрагивался, то неудача или несчастие.

Ольга Нагорная. «Легенда»

«Быт русского народа» А. Терещенко «Русская книга» 1999 игры

Детская игра

ЛОШАДКА

В праздничные дни, особенно летом, всегда и повсюду встретите мальчишек с веревочками в зубах, бегущих по два или по три, схватясь за руки, представляя из себя лошадок. Ими правит бой — кучер, который неумолчно хлопает плетью и кричит на них. Эта игра есть одна из любимых для крестьянских детей. В деревне едва станет ходить мальчик, уже он возит истоптанный лапоть или ездит верхом на палочке; поит своего коня, ставит его в конюшню, дает ему овса и чистит его. Когда может уже бегать по улице, тогда он с восторгом снаряжает тройку, которая иногда впрягается в тележку, и на ней помещается кучер. Тройка бежит сначала тихою рысью, потом несется, бьет и опрокидывает повозку. Ушибленный кучер забывает о своей боли: он бежит за лошадьми, останавливает их, гладит каждую по головке и внимательно рассматривает: не засеклась ли которая? Мочит им ноги водою, а о себе не думает. Эта игра выражает страсть ямщиков к своему занятию.

Играют в лошадки еще проще: садятся мальчики и девочки верхом на палочке и, воображая себе, что они едут на лошадке, зануздывают ее шнурочком или веревочкою, хлещут плетью, а за неимением ее — тонким прутиком, сворачивают свою головку на сторону, скачут галопом или во всю прыть и кричат: «Пошел! Пади!» Девочки не так охотно разъезжают на лошадке, как мальчики, обнаруживая собою с детства, что это не свойственно их полу, — потому они предоставляют ездить мужчинам.

«Русская изба» иллюстрированная энциклопедия С-Пб, «Искусство-С-Пб»

КОНИК (ЛАВКА МУЖСКАЯ). 1. Короткая широкая лавка, врубленная в стену. На большей части территории России имела форму ящика с откидной плоской крышкой или ящика с задвижными дверцами.

Свое название коник получил, вероятно, благодаря вырезанной из дерева конской голове, украшавшей его боковую сторону. Коник располагался в жилой части крестьянского дома, около дверей. Он считался «мужской» лавкой, так как это было рабочее место мужчин. Здесь они занимались мелким ремеслом: плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные сети и т. п. Под коником находились и инструменты, необходимые для этих работ.

Традиционное представление о конике как мужском месте сохранялось довольно долго. Так в деревнях, расположенных по течению р. Вятки, даже еще в конце 30-х гг. XX в. сесть на коник женщине считалось неприличным. 2. Высокая толстая широкая доска, закрепленная вертикально возле двери; отгораживает короткую, или «мужскую», лавку от входных дверей избы. Название свое получила потому, что ее верхней части придавалась форма конской головы.

Коники были характерны в основном для изб северных губерний Европейской России.

Энциклопедический словарь «Славянский мир I-XVI века» В. Д. Гладкий, Москва Центрополиграф 2001 г.

КОНЕК, князек, конь, князь — верхнее ребро (гребень) 2-скатной, а иногда и 4-скатной крыши. В русских деревянных постройках К. часто сверху для большей прочности накрывался охлупнем — толстым выдолбленным бревном, фасадный конец которого иногда вырезался в виде головы коня, оленя, птицы и т. п.

«Энциклопедия суеверий» «Локид» — «Миф» Москва 1995

ЛОШАДЬ

Выходя из дому, встретить белую лошадь — дурная примета; нужно тут же плюнуть на землю, чтобы отвести беду. (Йоркшир).

Гроздовник срывает подошвы с лошадиных копыт. (Повсеместно).

Мошонка борова с отверстием, привязанная к дверям конюшни, защитит лошадей от колдовства. (Повсеместно).

Лошадь с одинаковыми белыми «чулками» на передних ногах приносит несчастье своему хозяину; но если чулки находятся на непарных ногах (например, передней и задней), то это приносит удачу.

Если в лошадином стаде начинается мор, его можно прекратить, спалив одну из больных лошадей целиком. (Западный Райдинг, Йоркшир).

Если лошади становятся крупом к загородке — жди бури. (Повсеместно).

В день Нового Года выстирай кухонное полотенце и просуши его на ограде. Если затем ты вытрешь им своих лошадей, они будут толстыми и холеными. (Уэльс).

В йоркширском Райдинге всего лишь около 80 лет назад еще был распространен следующий способ лечения болезни, поражавшей лошадиные копыта. Его описание заверено авторитетом преп. Г. Ормсби.

Хозяин лошади должен был в полночь выйти в свой сад и «вынуть» дерн у подножия самой большой яблони, а затем осторожно повесить его на самую высокую ветку дерева, все в молчании и одиночестве. Когда дерн «осыпался» на землю, болезнь покидала животное.

Уффингтонская белая лошадь — сильно стилизованная меловая фигура длиной 110 м, созданная путём снятия дернового покрова на склоне 261-метрового известнякового Холма белой лошади близ местечка Уффингтон в английском графстве Оксфордшир. Находится под государственной охраной как единственный английский геоглиф, доисторическое происхождение которого не вызывает сомнений.

Изображение столь стилизовано, что некоторые видят в нем вовсе не лошадь, а лисицу, гончего пса или сказочное чудовище. Однако, странное существо очень напоминает лошадей, изображенных на кельтских монетах железного века. Поэтому археологи склонны связывать белого монстра с остатками городища, находящегося рядом.

Уффингтонская Белая лошадь, одно из нескольких гигантских изображений лошадей и людей, высеченных на меловых откосах на юге Англии. Она увековечила победу короля Альфреда над датчанами в 871 г. Сейчас археологи относят ее к периоду железного века (300 г. до н.э. — 60 г. н.э.)

Этот способ лечения был известен во многих других районах Северной Англии, но с дополнением, что дерн следовало брать в том месте, где больное животное щипало траву.

Денем («Folk Lore of the North of Eng¬land») утверждает, что многие крестьяне не применяли для лечения зараженных копыт никаких других средств и игнорировали все советы ветеринаров, считая, что подвешенный дерн помогает лучше.

В Олкомбе династия сельских кузнецов на протяжении многих поколений владела талисманом, с помощью которого можно было вынимать гвозди из «стрелок» лошадиных копыт и мгновенно исцелять раны. Суеверие, связанное с этим талисманом, гласит, что применять его может только один человек.

В 1940 г. лечением лошадей занималась дочка последнего кузнеца и лечение (пусть и основанное на суеверии) всегда было успешным.

Без коня не родит земля, а без хлеба -нет жизни крестьянину. В традиционной земледельческой России коня почитали за основного кормильца: «Лошадь — человеку крылья».

Забота о лошади предписывалась крестьянину самой жизнью, что и отразилось в многочисленных русских народных пословицах: «На лошадь не плеть покупают, а овес. Не лошадь везет, а хлеб (или овес). Казак сам не ест, а лошадь кормит. Не потчуй лошади ездом, а корми тестом; не гладь рукой — посыпай мукой».

Народная фантазия опоэтизировала коня, наделив его даром целительства и способностью защищать от нечистой силы, порчи и сглаза . Так, на кликуш во время истерических припадков повсеместно в России надевали хомут с потной лошади, дымом от конского копыта окуривали больных лихорадкой и т. д.

Согласно народному убеждению, лошадь обладает особой интуицией и по ее поведению можно предугадать всевозможные перемены как в семейной жизни, так и в погоде: «Если дорогой распряжется лошадь — в доме нездорово или жена неверна». «Лошади фыркают в дороге — к радостной встрече. Лошадь трясет голову и закидывает ее кверху -к ненастью. Лошадь храпит — к ненастью. Лошадь фыркает — к дождю. Зимой лошадь ложится — к теплу». (Ср. английское поверье о лошадях, становящихся «крупом к загородке» перед бурей). «У пожарных команд есть поверье, что если лошади сверх ожидания повернут не в ту улицу, куда их направляют, то значит быть в этой местности пожару; тоже скоро быть близь погоревшего дома пожару, когда кони не стоят на месте и бьют копытами; тоже говорят, что быть в городе пожару, когда они в конюшне не стоят смирно».

Помимо изнурительного земледельческого труда, лошадь разделяла с человеком все тяготы военного времени. Нe случайно в русских волшебных сказках и былинах конь всегда изображается преданным боевым другом, бесстрашно сражающимся с врагом и нередко своим умом и волшебными знаниями спасающим жизнь героя.

Вместе с тем бытует и представление, что лошадь скотина проклятая, по народному выражению, «псово мясо». «Народ говорит, что Богоматерь положила Христа в ясли и прикрыла сеном, чтобы схоронить его от убийц, посланных Иродом. Стоявший у яслей вол, как бы поняв важность момента, перестал есть; но лошадь ела и беспрестанно открывала убежище Божественного Младенца. Поэтому, заключает легенда, Бог проклял лошадь и сказал ей: «Ты будешь всегда есть и никогда не будешь насыщаться». А вола Бог благословил и сказал: «Твое мясо люди будут употреблять себе в пищу».

В крестьянском хозяйстве забота о лошадях «отдана» домовому (дворовому): «Лошадь любит домовой дедушка, когда она под цвет волос на голове и бороде хозяина. Лошадь боится ласки, которая сосет кровь из гривы и головы лошади. Лошадь любит козла, который своей вонью и, в то же время пользуясь свободой, изгоняет всех вредных животных»

Но особыми заступниками лошадей в России повсеместно считаются Св. Фрол и Лавр. Пензенская легенда так рассказывает об истории покровительства этих Святых лошадям: «На второй день третьего Спаса [30 августа, третий Спас — 29 августа] пахал мужик свой «пар», чтобы посеять озимую рожь. Лошадь заартачилась и остановилась; принялся мужик хлестать ее кнутом, а потом стал из всех сил колотить палкой. Лошадь пала на колени и заржала. Хозяин осыпал ее бранью и проклятиями и пригрозил вспахать на ней целую десятину* в один день. На этот сказ, откуда ни взялись два странника с посохами.

«За что ты бьешь лошадь? — спрашивают они мужика. — Ведь ты ответишь за нее Богу, всякая животина на счету у Бога, а лошадь и сама умеет Ему молиться (1). У вас, вот, на каждой неделе полагается для отдыха праздник, а у коня твоего в круглый год нет ни единого. Завтра наш день — Фрола и Лавра: вот мы и пришли заступиться и посоветовать свести твою лошадь на село к церкви и соседям то же наказать, если хотят, чтобы лошади их были здоровы и в работе крепки и охотливы. Мы приставлены к лошадям на защиту. Бог велел нам быть их заступниками и ходатаями перед Ним».

По орловскому поверью, почитание этих Святых мучеников вызвано следующим случаем.

Св. Фрол и Лавр. Перевод с древнерусской иконы.

Оба брата, Фрол и Лавр, жили тем, что ходили по деревням и рыли колодцы. Один раз работа их была настолько неудачна, что обвалилась земля и похоронила обоих, и при том так, что никто этого не заметил. А колодец, между прочим, завалился обычным порядком. Необычна была лишь та лужица, которая стала протекать из обвала и обнаружила чудодейственную силу: ходившая сюда чахлая лошаденка одного мужика начала добреть, — не с овса (так оказалось по справке у хозяина), а именно от этого самого пойла. Стали гонять своих кляч сюда и другие и достигли того же. Тогда вздумали мужики рыть на этом месте колодезь и наткнулись там на Фрола и Лавра: стоят оба брата, с железными лопатами в руках, целы и невредимы. Замечательно при этом стремление легенд приурочить этих Святых греческой церкви к сонму Святых русской церкви, как наиболее освоившихся с нуждами русского народа». Православная церковь чествует Св. Фрола и Лавра 31 августа, в народе этот день называется «лошадиным праздником». Еще в начале XX столетия «в Москве, на Мясницкой, против почтамта, и около старинной церкви Фроловской, вдоль стены бывшего Строгановского училища живописи, можно было любоваться выставкою первостепенных московских рысаков, приводимых сюда для молебствия и до сих пор составляющих любительскую слабость купечества, глубоко вкоренившуюся и в городские нравы. Другой такой разнообразной и блестящей выставки, не похвальбы, а мольбы ради, только один раз бесплатно предоставляемой для обозрения любителям, положительно нигде уже нельзя видеть на всем пространстве Великороссии».

В день празднования Св. Фрола и Лавра лошадей приводили к церквям по всей России: «До 300-400 голов лошадей приводят в село . для окропления святой водою. На «лошадиный праздник» пригоняют их подкормленными овсецом и даже крутопосоленным ячным хлебцем (2).

Гривы и хвосты расчесаны, и в них вплетены девками ленточки или лоскуточки кумача или ситцев самых ярких цветов. За сто верст . со всех сторон съезжаются сюда служить водосвятный молебен после обедни, а также и после того, как все верхом по три раза успеют объехать кругом церкви. Священник выносит крест со святою водой, благословляет крестом и все время кропит, при чем каждый, проводящий мимо него лошадей, старается о том, чтобы хотя одна капля св[ятой] воды попала на лошадь»

В некоторых местностях после молебна и окропления лошадей устраивались скачки.

«Повсюду установлено общим и неизменным правилом кормить в этот день лошадей в полную сыть и ни в каком случае на них не работать (даже на скачках седлать лошадей не принято)»

В отдаленных губерниях России еще в XIX веке сохранялся обычай в день Св. Фрола и Лавра приносить в жертву лошадь или иное домашнее животное .

В ряде областей 15 августа, в день Св. Степана-сеновала «многие поселяне поят ..лошадей через серебро. Искупавши лошадей, они проводят их к студенцам, бросают в воду мелкую серебряную монету и потом поят лошадей из шапки, где также лежит монета. Поселяне думают, что от этого обряда лошади добреют, не боятся лихого глаза, приходят в милость у домового. Серебряную монету берут из шапки и кладут, скрытно от всех, в конюш¬ню под яслями. Такая монета в старину часто переходила от отца к сыну»

(1) На основании этого поверья и в черноземных губерниях соблюдается обычай вешать в конюшнях, с правой стороны, над яслями образ Фрола и Лавра; редкий решается (наприимер], в Пензенской губ.) там испражняться, и в редких стойлах не подвешена убитая сорока (чтобы лошади были веселее). — Прим. С.В. Максимова.

(2) «В некоторых местах заведен обычай закапывать фроловскую просфору (ржаную). Каждый домохозяин несет за пазухой одну такую просфору, чтобы разломить дома на кусочки и дать по частице каждой дворовой скотине, начиная с коня и кончая поросенком. — Прим. СВ. Максимова

«Энциклопедия примет и суеверий» Кристина Хоул, Москва «Крон-пресс»

Конский волос

В прежние времена бытовало поверье, что если конские волосы оставить в воде, они превратятся в угрей. Один из авторов «Книги дней» (1864 г.) отмечает, что всего за несколько месяцев до написания книги один суффолкский житель утверждал, что экспериментально доказал это. Он, по его словам, поместил несколько конских волос в ручей, пробегавший мимо его дома, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. В очень недолгом времени он обнаружил в ручье множество молодых угрей.

То обстоятельство, что некоторые виды глистов напоминают волосы из конской гривы или хвоста, можно, вероятно, считать ответственным за знаменитое народное средство против глистов у детей. Действуя по магическому принципу, согласно которому болезнь излечивается чем-то напоминающим ее самое, заботливые родители очень мелко нарезали конский волос, вдавливали в бутерброд и давали есть ребенку.

Средство против зоба, описанное в Оксфордшире в нынешнем веке, состояло в том, что нужно было попросить у всадника несколько волос из конского хвоста, не объясняя ему, зачем они нужны. Если затем постоянно носить эти волосы на шее, опухоль постепенно спадет и в конце концов совсем исчезнет.

Среди школьников существовало твердое убеждение, что если во время порки зажимать в кулаке конский волос, то розга расщепится и ее нельзя будет использовать, или, если не расщепится, то во всяком случае будет бить небольно.

Словарь символов, Джек Тресиддер, изд. «Гранд» Москва 2001 год.

Лошадь. Пещерная живопись. Палеолит. Пещера Ласко. Франция.

Символ животной жизненной силы, скорости и красоты. За исключением Африки и Северной и Южной Америки, где лошади загадочным образом исчезли на многие тысячелетия, до тех пор, пока испанцы не ввезли их, лошадь везде связывали с приходом господствующих цивилизаций и с превосходством. Объезженная лошадь — важный символ власти; отсюда популярность конных статуй. В наскальной живописи, как и в романтической, лошади «плывут по поверхности» — воплощение силы жизни. Они ассоциировались со стихийной силой ветра, бури, огня, волн и текущей воды. По сравнению с другими животными, их символизм ограничен в наименьшей степени, он простирается от света к тьме, от неба к земле, от жизни к смерти. Во многих обрядах лошадь служила символом непрерывности жизни. Каждый октябрь римляне приносили лошадь в жертву богу войны и плодородия Марсу и сохраняли ее хвост в течение зимы как символ плодородия. По древним поверьям, лошадь знала тайны загробного мира, земли и циклы ее развития. Этот ранний хтонический символ был замещен более широко распространенной ассоциацией лошади с богами солнца и неба, хотя лошади продолжали играть роль в похоронных обрядах в качестве проводников или посланцев в загробный мир. Лошадь без седока до сих пор используется как горький символ в похоронах военачальников и государственных деятелей.

Смерть обычно представлялась в виде черной лошади, но она же едет и на бледном коне в книге Откровение. Белая лошадь почти всегда солнечный символ света, жизни и духовного просветления. Она эмблема Будды (сказано, что он покинул земную жизнь на белой лошади), индуистского Калки (последнего воплощения Вишну), милосердного Бато Каннон в Японии и Пророка в исламе (для которого лошади были эмблемами счастья и благополучия). Христа иногда изображают верхом на белом коне (христианство таким образом связывает коня с победой, восхождением, мужеством и великодушием). Белая лошадь, символизирующая меловые земли Южной Англии, изображалась на знаменах саксов; возможно, эта символика была связана с кельтской богиней-лошадью Эпоной, которая пришла из римской мифологии и считалась покровительницей лошадей. Крылатые лошади также солнечный и духовный символ. Лошади везут колесницу солнца в античной, иранской, вавилонской, индийской и скандинавской мифологиях. На них скачут многие другие боги, включая Одина, чей восьминогий конь Слейпнир символизировал восемь ветров. Облака были лошадьми валькирий, скандинавских дев-воительниц, служительниц богини Фрейи. Хотя лошадь в основном связывалась со стихийной или врожденной силой, она может символизировать и скорость мысли. Легенды и фольклор часто наделяют лошадей магической силой предсказания. Они ассоциируются с сексуальной энергией, порывами желания или вожделением, как на картине Фузели «Ночной кошмар» (1781) молодая девушка видит во сне, что лошадь с безумными глазами просовывает голову под полог ее кровати.

«Энциклопедия символов», Шейнина Е.Я. Издательство «Торсинг» Москва 2003

Конь :

Символ солнца, степи. Конь символизирует грацию и мужество. Белая лошадь была эмблемой саксов и Ганноверского королевского дома.

У древних славян конь служил символом смерти и воскресения, подобно восходящему и заходящему солнцу.

Нагруженная лошадь является символом человеческого тела, несущего ношу своей духовной конституции. Либо, наоборот, это символ духовной природы человека, несущей на себе бремя материальной личности.

Троянский конь — символ коварства под видом подарка.

С точки зрения герметического знания, деревянный троянский конь, вмещающий в себя отряд, готовый к захвату города, представляет человеческое тело, скрывающее в себе бесконечные возможности, которые развиваются позднее и завоевывают все окружающее.

В геральдической символике конь сочетает свойства нескольких животных: храбрость льва, зрение орла, силу вола, быстроту оленя и ловкость лисицы.

В гербе всегда изображается в профиль. Называется бешеным (effare, carbe), если представляется поднятым на дыбы, играющим (anime), если цвет глаз отличается от цвета тела, диким (gai), если он без узды, взнузданным (bride), оседланным (selle), покрытым латами (barde), попоною (caparaconne). При описании точно указывается цвет украшения, сбруи и покрова коня.

В символике тибетской медицины конем называют вещество, которое сопровождает основное лекарственное средство к пораженному органу.

Пегас :

Крылатый конь; символ поэтического вдохновения. Пегас — волшебный конь, родившийся из туловища убитой Персеем горгоны Медузы. Впоследствии вознесся на Олимп, где доставлял Зевсу молнии. На укрощенном им Пегасе мифологический герой Беллерофонт победил трехглавое чудовище Химеру. (Иносказательно: крылья Пегаса возносят выше крыльев Химеры!)

Древние связывали Пегаса с богиней зари Эос и считали, что он после смерти Беллерофонта был помещен на небе в виде созвездия Пегаса.

В III веке до нашей эры александрийские поэты создали о Пегасе представление как о коне поэтов. Выражение «оседлать Пегаса» означает стать поэтом.

Кони в Библии :

В Библии, в книге пророка Исайи сказано: «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеясь на коней и полагаясь на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают! Египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух» (XXXI, 1-3).

Одновременно с этим конь в Библии — воплощение статности, красоты и грациозности, совершенного творения Божьего. Жених уподобляет свою возлюбленную кобылице в колеснице фараоновой.

Конь — символ силы, быстроты и неутомимого бега; символ бесстрашия, военной доблести и славы.

«Ты ли дал коню силу и облек шею его гривою? Можешь ли ты испугать его как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас! Роет ногой землю и восхищается силою; идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет и не отворачивается от меча. » (Иов. XXXIX, 19 — 25).

В «Откровении» Иоанна Богослова говорится о четырех конях. Конь белый означает чуму, конь рыжий — войну, конь вороной — голод, конь бледный — смерть. Четыре коня Апокалипсиса означают эсхатологический конец света.

«Жилище в обрядах и представлениях восточных славян» А. К. Байбурин Ленинград «НАУКА» 1983 г.

Особый интерес вызывает верхняя часть крыши. «На щель, образуемую сходящимися наверху тесинами обоих скатов, насаживалось сверху толстое бревно с угло¬ватым желобом снизу; это — охлупень, шелом. Своей тяжестью он зажимал тесины кровли и удерживал их от сноса ветром. Переднюю, комлевую часть охлупня, прикрывающую с фасада стык тесин и торец князевой слеги, часто обтесывали в виде коня или птицы». Верхнее ребро князевой слеги (коня) называлось конек или князек. Изображение лошадиной головы на крыше связано, по-видимому, не только с космической («солнечной») символикой коня.

Солярные знаки — солнечный диск под крышей и конек.

Бронзовая «шумящая» подвеска-конек. Староя Ладога, ок.10 в.

Бронзовая «шумящая» подвеска-конек. Водская земля,ок.10 в.

Парные кони в русском народном и церковном искусстве.

1 – конек на крыше избы. Архангелогородская губ., XIX век; 2,3 – Солнце и Месяц. Миниатюры Киевской псалтири, 1397; 4 – северорусские вышивки (по Б. А. Рыбакову).

Учитывая сказанное в разделе о «строительной жертве», можно сделать предположение о наличии связи между конскими головами, приносившимися в жертву, и «коньками» на крыше. Дом, как бы «выраставший» из закопанной в землю конской головы, увенчивался ее же изображением, что придавало всему жилищу вид коня в плане общего архитектурного реше¬ния.147 Аналогия дом — конь включает, по-видимому, еще один семантический пласт: представления о жизни и смерти.148 Известно, что конские черепа, выставленные на изгороди, на шестах, имели значение оберега.

И, наконец, конек (князек) на крыше можно рассматривать как одну из реализаций общеиндоевропейского мотива коня у мирового дерева, подробно рассмотренного Вяч. Вс. Ивановым,149 при том, что дом, как уже неоднократно говорилось, может выступать в роли субститута мирового дерева. Вяч. Вс. Иванов рассматривает коня у мирового дерева как замену человеческой жертвы. Для нас важен и сам факт замены. То, что именно конь рассматривался во многих культурных традициях как наиболее адекватная замена человека, служит еще одним подтверждением нашей интерпретации синонимии «конька» и «князька».150

Источник