- Линия шентона плавная что это значит

- Линия Шентона нарушена с обеих сторон

- Что такое линия Шентона

- Инструментальное обследование патологий ТБС с учетом линии Шентона

- Проведение обследования

- Причины патологий

- Вывих бедра: клиническая картина

- Другие заболевания, определяемые по линии Шентона

- Линия шентона плавная что это значит

Линия шентона плавная что это значит

Рентгенологическое исследование

Основная роль в постановке диагноза врожденного вывиха бедра принадлежит рентгенологическому исследованию. Мы не можем поддерживать тех врачей, которые удерживают ребенка с симптоматикой дисплазии тазобедренного сустава или вывиха от рентгенологического исследования до 3-х месячного возраста(при отсутствии УЗИ-метода), объясняя это отрицательным воздействием облучения на младенца. Однако поздняя диагностика заболевания еще в худшей мере сказывается на здоровье ребенка.

Рентгеновский снимок делают в положении ребенка на спине при вытянутых и параллельно уложенных ножках. Хочется подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя сгибать н/конечности в тазобедренных суставах (что еще встречается при проведении данного исследования), так как при этом происходит изменение соотношении в тазобедренном суставе во фронтальной плоскости и как следствие может затруднить правильную интерпретацию основных рентгеновских показателей.

Как известно, большая часть скелета у детей раннего возраста состоит из хряща, в связи с этим контуры головки бедренной кости и вертлужной впадины на рентгеновском изображении остаются невидимыми. В связи с этим для расшифровки рентгенограмм применяются определенные схемы.

Расшифровать рентгенограмму у новорожденных и детей младшего грудного возраста бывает сложно, так как довольно трудно отличить умеренно выраженное нарушение развития сустава от нижнего варианта нормы. Поэтому на рентгенограмме проводят вспомогательные линии, с помощью которых измеряют расстояние и величину углов.

Рентгенологическому методу исследования принадлежит значительная роль в диагностике дисплазии т/б сустава у новорожденных. Во время рентгенографии ребенок лежит на спине с вытянутыми и приведенными ногами в положении некоторой ротации внутрь строго симметрично. Таз должен плотно прилегать к кассете. Необходима защита половых органов свинцовой пластинкой, которая при правильном ее положении не мешает ренгенографии. При рентгендиагностике заболеваний т/б суставов следует учитывать, что у новорожденных отсутствуют ядра окостенения головок бедер и вертлужная впадина также является хрящевой и не дает контрастной тени. При чтении рентгенограмм особое значение придается состоянию верхнего края вертлужной впадины, взаимоотношениям верхнего конца бедра и вертлужной впадины. Для этого применяются специальные схемы, которые специальными линиями устанавливают нормальное расположение элементов тазобедренного сустава и соответственно позволяют определить смещение бедра по отношению к впадине и его степень.

Для ранней рентгенологической диагностики врожденной дисплазии тазобедренного сустава были предложены различные схемы.

Источник

Линия Шентона нарушена с обеих сторон

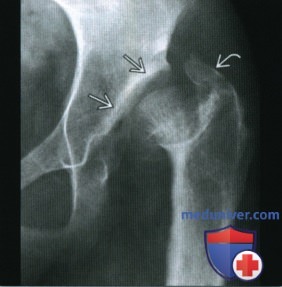

Врожденные патологии таза определяются в раннем возрасте по характерным симптомам. Детский ортопед обследует младенца и при подозрении на дисплазию назначает ультразвуковую или рентгенологическую диагностику. Существуют три основных врожденных дефекта тазобедренного сустава: дисплазия, подвывих и вывих. Специфика детских снимков затрудняет выявление патологии. Для их чтения разработаны основные ориентиры, один из которых — линия Шентона. Прерывистый характер дуги, проходящей от запирательного отверстия к внутреннему краю шейки бедра, говорит о присутствии вывиха.

Что такое линия Шентона

Инструментальное обследование патологий ТБС с учетом линии Шентона

Тазобедренный сустав (ТБС) располагается глубоко, снаружи его защищают мышцы и ткани. Непосредственное исследование сочленения затруднено, поэтому ортопеды при начальной диагностике патологий основываются на косвенных признаках. Дисплазия ТБС проявляется уменьшенной глубиной вертлужной впадины, недоразвитием составных частей сустава: связки, головки бедра, капсулы. На долю патологии приходится до 3% заболеваний двигательного аппарата. Врожденная проблема со временем усугубляется. Для восстановления здоровья ребенка важна своевременная диагностика дефекта.

- ограничение отведения;

- ассиметричное расположение кожных складок;

- укорочение ноги;

- разворот стопы кнаружи;

- симптом Маркса-Отолани или соскальзывание головки бедра с характерным щелчком при разведении ног;

- нарушение походки.

Точно установить диагноз позволяет рентгенограмма и УЗИ сустава. Метод лучевого обследования дает важную информацию о состоянии сочленения.

Проведение обследования

Получение достоверной рентгенограммы зависит от правильного размещения ребенка. Новорожденного укладывают на спину, ножки выпрямляют параллельно друг другу. Подвздошные кости должны располагаться в одной фронтальной плоскости. Нельзя допускать сгибание конечностей. Следует привлечь помощников, которые обеспечат неподвижность ребенка в момент лучевого сканирования. Любое движение пациента негативно сказывается на результате рентгена. Половые органы защищаются свинцовыми накладками.

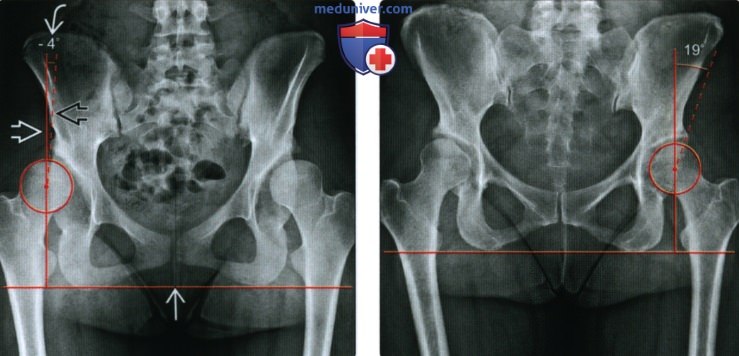

Основные схемы и линии для чтения снимков:

- Ацетабулярный индекс или угол наклона крыши вертлужной впадины. На снимке проводится линия Келера (горизонтальная прямая через центры вертлужных впадин). Касательная к ней проводится по контуру подвздошной кости. Образуется угол в норме у новорожденных 20-30°, превышение показателя означает дисплазию.

- Линия Перкина — проводится вертикально через наружный край вертлужной впадины.

- Линия Хильгрейна — проходит горизонтально по нижним точкам подвздошных костей.

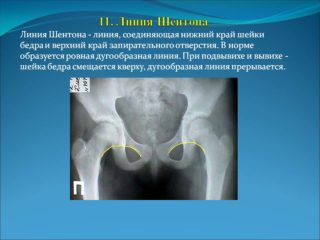

- Линия Шентона — запирательно-бедренная дуга, проходящая по нижней части шейки бедра и верхнему контуру запирательного отверстия.

- Угол Виберга образуется двумя лучами, один проходит через центр головки бедра, второй по краю вертлужной впадины. Он определяет степень покрытия головки. Норма 15-20°.

Использование линии Шентона и Кальве особенно эффективно при выявлении вывиха у школьников.

Причины патологий

Дисплазия чаще всего бывает односторонняя, реже — двусторонняя. В большинстве случаев от нее страдают девочки. Наследственная предрасположенность в 10 раз увеличивают шанс возникновения болезни. На вероятность развития дефекта оказывают влияние:

- токсикоз при беременности;

- размер и тазовое предлежание плода;

- особенности пеленания новорожденных;

- прием химических препаратов, алкоголя;

- неблагоприятная экологическая обстановка.

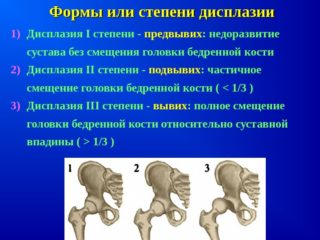

- Первая степень почти не имеет проявлений, считается легкой. Смещения бедренной кости нет, нарушения развития касаются вертлужной впадины. Состояние называют предвывихом.

- Вторая степень или подвывих характеризуется частичным смещением головки сустава.

- Третья степень — вывих, головка бедра покидает вертлужную впадину. Она перемещается вверх и кнаружи.

Рентгенологическое обследование разрешено с трех месяцев. При явных клинических показателях патологии родителям не стоит отказываться от него. Вред облучения в данном случае перекрывается возможностью детального изучения состояния ТБС. Лечение дисплазии проводится консервативно, ребенку назначают специальные фиксирующие устройства: шины, стремена Павлика. Показан массаж и ЛФК.

Вывих бедра: клиническая картина

Количество врожденных вывихов бедра меньше, чем дисплазии. По статическим данным левый сустав страдает чаще правого, а соотношение пациентов девочек и мальчиков 7:1. Клиническая картина патологии в виде невозможности нормального разведения конечностей, асимметрии складок и укорочении бедра очень явная. Ортопед не имеет трудностей с установлением диагноза.

При несвоевременном обращении к врачу ребенок начинает ходить с врожденной патологией. У него формируется утиная походка, тело изгибается в сторону вывиха.

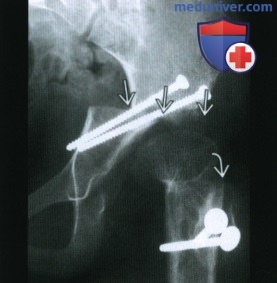

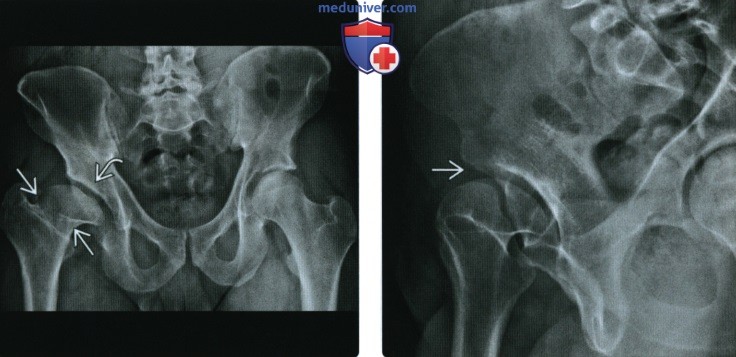

Степень изломанности линии Шентона говорит о запущенности патологии. Смещение на 1-1,5 см считается вывихом. Дефект исправляется постепенным закрытым вправлением. Если разрыв дуги Шентона не превышает 0,5 см, патология расценивается как подвывих. В этой ситуации сочленение восстанавливается сразу.

Другие заболевания, определяемые по линии Шентона

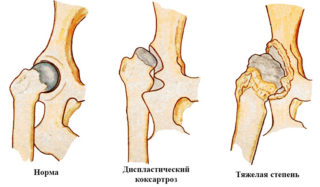

Одна из патологий, разрушающих хрящевые ткани суставов, — деформирующий артроз. Дистрофическое заболевание вызывает подвывих головки бедра. На снимке проблема отображается прерыванием и растянутостью линии Шентона.

Рентгенологическая диагностика патологий ТБС помогает своевременно обнаружить дефект сустава и начать лечение. Линия Шентона является вспомогательным инструментом при выявлении вывихов и подвывихов головки бедра.

Источник

Линия шентона плавная что это значит

1. Аббревиатура:

• Дисплазия тазобедренного сустава (ДТС)

2. Определение:

• Спектр заболеваний, в основе которых лежит нарушение формирования вертлужной впадины и головки бедренной кости

1. Общая характеристика:

• Лучший диагностический критерий:

о Отсутствие конгруэнтности головки бедренной кости и вертлужной впадины или недостаточное покрытие головки бедренной кости крышей вертлужной впадины

• Локализация: двухсторонняя в 20% случаев

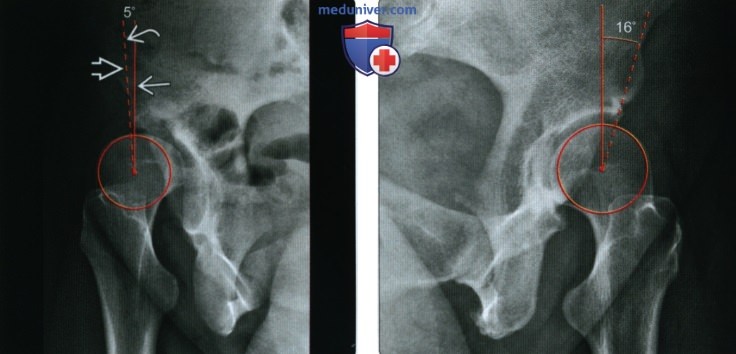

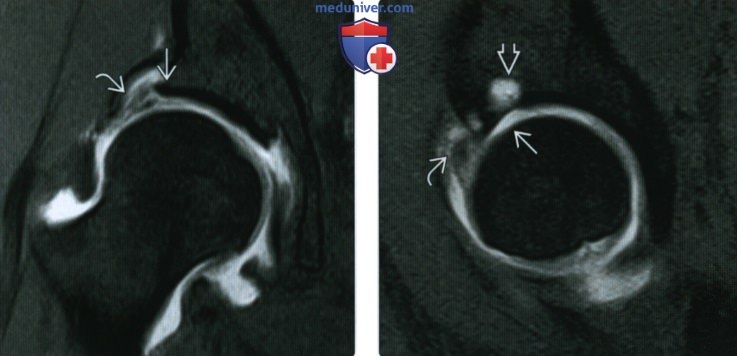

2. Рентгенография при дисплазии тазобедренного сустава:

• Дети грудного и более позднего возраста (во избежание облучения грудным детям предпочтительнее проводить УЗИ):

о Эпифиз бедренной кости расположен за пределами нижневнутреннего квадранта образованного линиями Хильгенрейнера и Перкинса

о Прерывание линии Шентона (дугообразная линия, соединяющая верхний край запирательного отверстия и медиальный метафиз бедренной кости)

о На ДТС указывает угл крыши вертлужной впадины >30°

о Поздняя оссификация головки бедренной кости

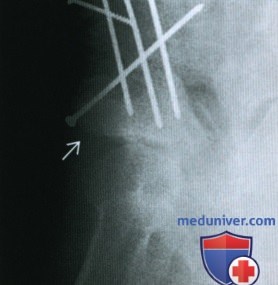

о В детском возрасте может развиваться остеонекроз

• Вертлужная впадина у взрослых:

о Менее выраженные изменения: некоторая скошенность крыши вертлужной впадины

о Умеренно выраженные изменения: неглубокая вертлужная впадина, увеличенный ацетабулярный угол

о Более выраженные изменения: недостаточное покрытие латеральных или передних отделов головки бедренной кости крышей вертлужной впадины

— Угол Виберга менее 25° при рентгенографии тазобедренного сустава в косой проекции по Лекену

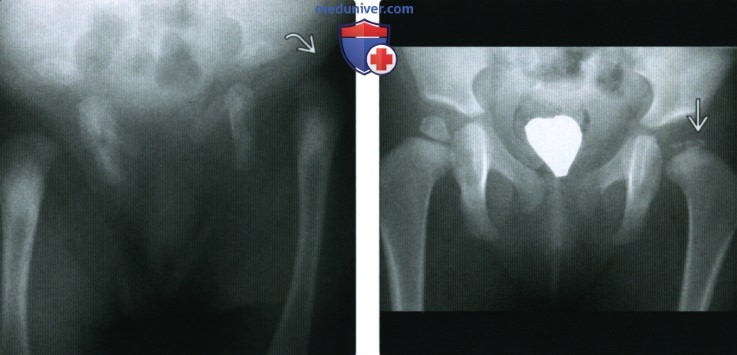

о Наиболее выраженные изменения: отсутствие вертлужной впадины, головка бедренной кости сочленяется с ложной вертлужной впадиной на поверхности подвздошной кости

о В 37% случаев выявляют ретроверсию вертлужной впадины

• Головка бедренной кости у взрослых:

о Форма как шаровидная, так и нешаровидная

о Конгруэнтна или неконгруэнтна с вертлужной впадиной

о Может быть уплощена, шейка бедренной кости укорочена и расширена (соха тадпа)

о До 40% случаев кулачковая деформация головки бедренной кости (по типу «пистолетной рукояти»)

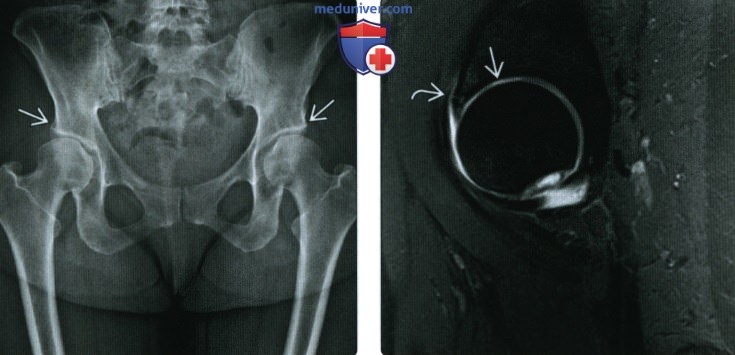

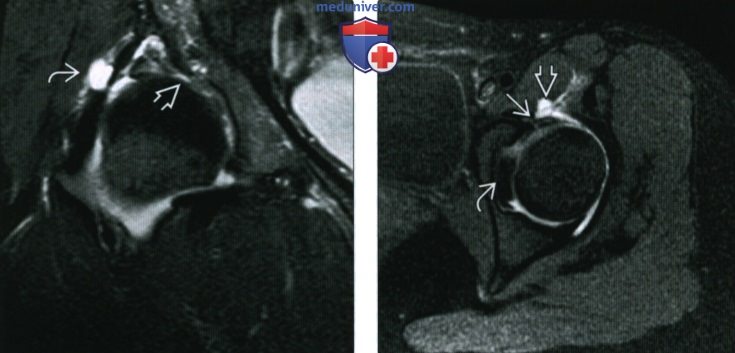

3. МРТ при дисплазии тазобедренного сустава:

• Изменения костных структур:

о Дисплазия вертлужной впадины/головки бедренной кости, ретроверсия; дефект суставного хряща или его расслоение

• Гипертрофия вертлужной губы:

о Высокая частота развития мукоидной дегенерации или разрыва

• Гипертрофия круглой связки головки бедра и подушки (фиброзно-жировая ткань в медиальной части вертлужной впадины)

• Крайне высокая частота развития перилабральных кист-

4. УЗИ при дисплазии тазобедренного сустава:

• Позволяет напрямую визуализировать хрящевые структуры тазобедренного сустава, определять положение и глубину вертлужной впадины

• Методика Графа: оценивают угол крыши вертлужной впадины (угол альфа), степень покрытия головки бедренной кости вертлужной впадиной, подвывих при функциональных пробах

(Справа) Рентгенография в ПЗ проекции, выполненная через два года: визуализируется осложнение ДТС: остеонекроз головки бедренной кости. Следует отметить, что вертлужная впадина имеет достаточные размеры.

(Справа) При рентгенографии в ПЗ проекции у пациента со слабовыраженной ДТС утл Виберга составил 19°.

(Справа) Уменьшение угла Виберга при рентгенографии в косой проекции у пациента со слабовыраженной ДТС свидетельствует о недостаточном покрытии передних отделов головки бедренной кости.

в) Дифференциальная диагностика дисплазии тазобедренного сустава:

1. Остеоартроз:

• У лиц молодого возраста с ранними проявлениями остеоартроза (ОА) следует заподозрить наличие ДТС

г) Патология. Общая характеристика:

• Этиология:

о При нормальном развитии головка бедренной кости и вертлужная впадина конгруэнтны:

— Вывих или подвывих головки бедренной кости приводят к недоразвитию вертлужной впадины

— В то же время недостаточное покрытие вертлужной впадиной головки бедренной кости обусловливает дисплазию

о Вероятность развития ДТС выше при маловодий, тазовом предлежании, первой беременности

о ДТС встречается чаще при артрогрипозе, церебральном параличе, трисомии 21 хромосомы, нервно-мышечных заболеваниях, слабости связочного аппарата

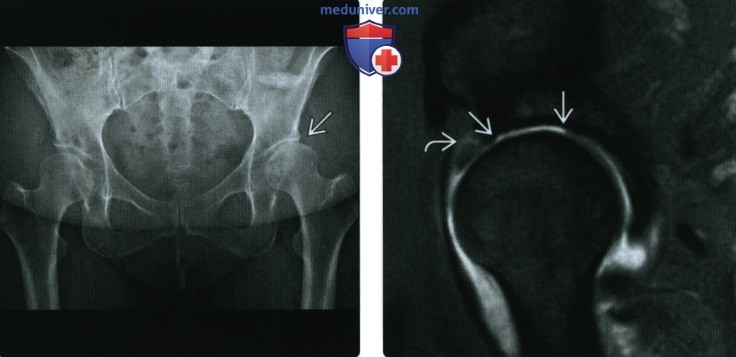

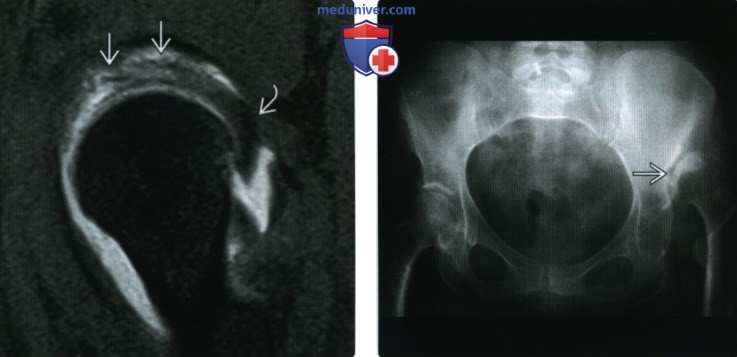

(Справа) При рентгенографии в косой проекции по Лекену у этого же пациента визуализируется недостаточное покрытие передних отделов головки бедренной кости. Форма головки бедренной кости и вертлужной впадины далека от шаровидной.

(Справа) При МР-артрографии в сагиттальной плоскости на Т1ВИ в режиме FS у этого же пациента визуализируется разрыв гипертрофированной передней части вертлужной губы. Также наблюдается недостаточное покрытие передних отделов головки бедренной кости. Наличие крупного дефекта хрящевой ткани в области суставной поверхности несущей наибольшую нагрузку свидетельствует о развитии ОА.

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Дети: щелчки при движении бедра, разница в длине нижних конечностей; взрослые: симптомы избыточной нагрузки на вертлужную губу

2. Демография:

• Пол: лица мужского пола

(Справа) У пациента с ДТС при МР-артрографии в аксиальной плоскости на Т1 ВИ в режиме FS визуализируются разрыв гипертрофированной вертлужной губы и прилежащая к нему паралабральная киста. Следует отметить наличие гипертрофии круглой связки головки бедренной кости, часто встречающейся при ДТС.

(Справа) У этого же пациента при МР-артрографии в сагиттальной плоскости визуализируются изменения, которые, к сожалению, часто встречаются и при слабовыраженной ДТС. В этом случае имеется разрыв гипертрофированной вертлужной губы. Кроме того, наблюдаются крупный дефект хряща и субхондральная киста, свидетельствующие о развитии ОА.

(Справа) Рентгенография в ПЗ проекции: у пациентки с длительно текущей ДТС визуализируется ложный сустав между вывихнутой бедренной костью и крылом подвздошной кости. Вертлужная впадина слева не сформирована, поскольку никогда не сочленялась с головкой бедренной кости.

е) Диагностическая памятка. Советы по интерпретации изображений:

• У молодых пациентов с рентгенологическими признаками ОА следует заподозрить слабовыраженную дисплазию вертлужной впадины

ж) Список использованной литературы:

1. Ida Т et al: Prevalence and characteristics of cam-type femoroacetabular deformity in 100 hips with symptomatic acetabular dysplasia: a case control study. J Orthop Surg Res. 9(1):93, 2014

2. Mabee M et al: Reproducibility of Acetabular Landmarks and a Standardized Coordinate System Obtained from 3D Hip Ultrasound. Ultrason Imaging. 37(4):267-76, 2014

3. Sakellariou VI et al: Reconstruction of the Acetabulum in Developmental Dysplasia of the Hip in total hip replacement. Arch Bone Jt Surg. 2(3): 130-6, 2014

4. Starr Vet al: Imaging update on developmental dysplasia of the hip with the role of MRI. AJR Am J Roentgenol. 203(6): 1324-35, 2014

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.6.2021

Источник