Ультразвуковое исследование лимфатических узлов при онкологических заболеваниях

Природа наделила наш организм лимфатической системой. Её функции заключаются в противостоянии негативным факторам внешней среды, защите от внешнего воздействия и фильтрации патогенных единиц.

Первичные раковые опухоли лимфатических узлов включают: лимфому Ходжкина, Неходжкинская лимфому и хронический лейкоз. Но, очень часто у пациентов встречается вторичное поражение лимфатических узлов метастазами при любом другом онкологическом заболевании. В связи с этим, специалисты обязательно включают ультразвуковое исследование лимфатических узлов в комплекс обследования больных с онкологическим заболеванием.

Онкологические пациенты могут проводить обследование лимфатических узлов на предмет воспаления или болезненности самостоятельно. Они расположены поверхностно и доступны к пальпации: на шее, на ключице, в подмышечной впадине и в паху.

При осмотре стоит обратить особое внимание на:

- размер лимфатического узла;

- наличие припухлости или видимого образования на коже;

- болезненность, подвижность;

- плотность или мягкость лимфатического узла;

- целостность кожных покровов (такие как покраснение, изъязвления).

Если при обследовании выявляются настораживающие симптомы, то стоит запланировать визит ко врачу. После осмотра, он отправит больного на ультразвуковое исследование, которое позволит исключить или подтвердить наличие злокачественного процесса в лимфатических узлах. Поражение лимфатических узлов при онкологических заболеваниях имеет определенные ультразвуковые признаки.

Нормальный лимфатический узел имеет овальную форму с преобладанием длины над шириной, чёткие, ровные контуры с дифференцированными структурными элементами (рис.1).

При раковой опухоли лимфатической системы чаще всего бывает поражен не один, а группа лимфоузлов в нескольких областях. Они увеличиваются в размерах и визуализируются на экране в виде новообразования из слившихся лимфоузлов между собой или с близлежащими тканями. Контуры лимфоузлов чаще остаются четкими. Отмечается разрастание дополнительных кровеносных сосудов (рис.2)

Вторичное поражение (метастазы) лимфатических узлов характеризуется изменением формы на округлую с размытыми контурами (рис. 3).

- распознать заболевание на ранних стадиях;

- поставить наиболее точный диагноз;

- своевременно назначить точное лечение;

- контролировать процесс лечения.

Все полученные результаты исследований обсуждаются с врачами клинических подразделений.

Источник

Применение УЗИ для оценки состояния поверхностных групп лимфатических узлов

УЗИ сканер WS80

Идеальный инструмент для пренатальных исследований. Уникальное качество изображения и весь спектр диагностических программ для экспертной оценки здоровья женщины.

Введение

Одним из нерешенных вопросов клинической медицины является оценка состояния различных групп лимфатических узлов. Это относится как к лимфатическим узлам, расположенным в брюшной полости и забрюшинном пространстве, так и группам лимфатических узлов, имеющих поверхностное расположение и доступных пальпаторной оценке. Согласно данным Gritcman, при выявлении метастазов в лимфатические узлы шеи показатели чувствительности, специфичности и точности метода пальпации составляют 69, 87 и 80%. При УЗИ эти показатели состаляют 92, 84 и 89% соответственно [1]. Для сравнения — чувствительность КТ в диагностике метастатического поражения шейных лимфатических узлов составляет 75-85%, МРТ — 84-85% 2. Улучшить диагностические возможности эхографии позволило сочетание ее с тонкоигольной биопсией. При этом показатели чувствительности составили 96%, специфичности 94% и точности — 88% [5]. Данная работа посвящена проблеме диагностики доброкачественных аденопатий шеи — зоны цервикальных (глубоких яремных, югулярных) лимфатических узлов.

Лимфатические узлы представляют собой коллекторные органы, которые принимают участие в процессах обеззараживания организма и расположены в местах слияния нескольких лимфатических сосудов. Лимфатические узлы претерпевают структурные изменения на протяжении всей жизни человека. С момента рождения и до 12 лет лимфатические узлы находятся в стадии своего формирования. Затем наступает длительный период функциональной активности, который в старости заканчивается инволюцией лимфатического узла. При активизации лимфатического узла на фоне воспаления либо за счет других процессов происходит перестройка его внутренней структуры, увеличение размеров, при этом лимфатические узлы становятся пальпируемыми. Данное состояние лимфатических узлов клинически трактуется как аденопатия (лимфадениты). Доброкачественные аденопатий могут сопровождаться повышенной выработкой нормальных лимфоцитов, усилением васкуляризации, отеком либо замещением структур лимфатического узла на соединительную или жировую ткань [6].

Для того чтобы правильно определить тактику лечения больных с аденопатиями необходимо знать природу процесса — доброкачественная или злокачественная. При этом необходимо знать варианты эхографического изображения различных доброкачественных изменений лимфатических узлов.

Материалы и методы

Для изучения эхографической картины доброкачественных процессов в лимфатических узлах нами обследовано 326 пациентов с клинически определяемыми аденопатиями (в возрасте от 18 до 36 лет). Из них были выделена группа в 100 человек с доброкачественными изменениями в лимфатических узлах (в группу оценки умышленно не включались доброкачественные аденопатии при туберкулезном поражении и другой специфической инфекции лимфатических узлов).

После пальпаторного выявления измененных лимфатических узлов их дальнейший анализ осуществлялся на основании данных ультразвукового и морфологического (цитологического и гистологического) заключения. Пальпаторную оценку проводил врач-онколог. Морфологическое заключение было получено на основании цитодиагностики после тонкоигольной биопсии (45 случаев). У остальных пациентов подтверждение доброкачественности процесса было клиническим (динамическое наблюдение сроком 1-3 месяца).

Ультразвуковое исследование проводили на различных ультразвуковых аппаратах среднего и высокого класса. Эхографическое заключение давал специально обученный диагност.

За основу УЗ оценки были приняты следующие критерии:

- форма лимфатического узла (овальная, шаровидная, неправильная);

- дифференциация области ворот лимфатического узла (есть/нет изображение);

- состояние коры лимфатического узла (кортикальный слой узкий/широкий гипоэхогенный);

- общая эхогенность лимфатического узла (повышенная, средняя, низкая);

- дифференциация составных частей лимфатического узла (есть/нет);

- соотношение поперечного и переднезаднего диаметров лимфатического узла (более 1, менее 1, равно 1) (J.N. Bruneton 1995) [7].

Из группы лиц с доброкачественной аденопатией визуализировано 217 лимфатических узлов. При этом как правило выявлялось более двух лимфатических узлов на одной из сторон шеи.

Практически во всех случаях дифференцировали лимфатический узел Кютнера (югулодигастральный), расположенный на границе средней и верхней трети шеи. Выявляемые лимфатические узлы имели размеры от 0,5 х 0,2 см до 2,3 х 0,8 см. УЗ-оценку производили после полипозиционного осмотра и нахождения самой длинной горизонтальной оси, что и принимали за максимальный поперечный диаметр. Большая часть лимфатических узлов (187) имели овальную форму с соотношением поперечного/переднезаднего более 1 (рис. 1 — 3). Тенденцию к округлению имели 30 лимфатических узлов, соотношение поперечного/переднезаднего приближалось к 1.

Источник

Лимфоузел без дифференцировки что это значит

Лимфатическую систему изучают по локализации или топографоана-томической принадлежности пораженных лимфатических узлов, их размерам, форме, структуре (однородная, неоднородная), расширению лимфатических стволов, сосудов.

Критерием поражения одного узла какой-либо одной группы считают увеличение его размеров до 15 мм и более. Визуализация одной группы узлов с размерами узлов 10-12 мм также расценивается как поражение. Пораженными считают также узлы диаметром 8-10 мм, выявленные в нескольких анатомических областях.

По форме поражения лимфатических узлов выделяют:

1) изолированную форму;

2) образование пакета узлов;

3) формирование конгломерата узлов;

4) лимфоидный инфильтрат.

Изолированной формой поражения являются одиночные увеличенные лимфатические узлы, не связанные между собой.

Группу изолированных лимфатических узлов, тесно соединяющихся между собой, расценивают как пакет. При этом между лимфатическими узлами всегда имеется ткань меньшей плотности.

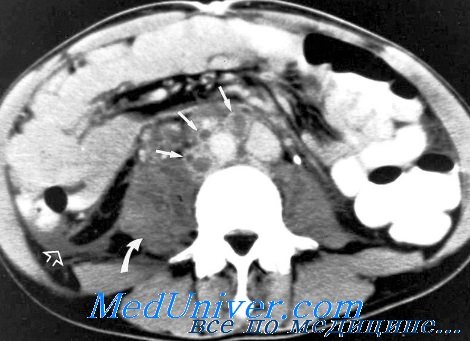

Конгломератом лимфатических узлов считают объединенные в единое целое узлы с ровными или бугристыми контурами, имеющие, как правило, однородную плотность. Размеры конгломерата различны: от 50 мм до опухоли, охватывающей несколько анатомических групп.

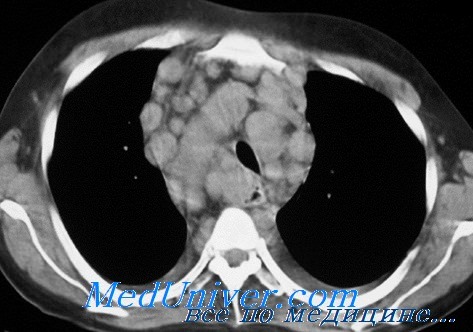

При вовлечении в патологический процесс сальника, перикарда или плевры конгломерат может занимать большую часть брюшной или грудной полости. Главное отличие конгломерата — отсутствие границ между узлами.

Лимфоидный инфильтрат — патологическая ткань с нечеткими краями, расположенная по ходу лимфатических стволов и крупных лимфатических сосудов.

Выделение различных форм поражения лимфатических узлов имеет важное значение для оценки характера их изменений, контроля за динамикой патологического процесса в ходе лечения, поиска диагностических критериев изменения лимфатических узлов при некоторых заболеваниях. Структуру лимфатических узлов оценивают как однородную и неоднородную визуально и по их денситометрическим показателям.

Пакеты и конгломераты, как правило, имеют однородную плотность (35-48 HU). Неоднородная плотность констатируется при распаде узлов (конгломерата, инфильтрата) или при равномерном снижении плотности (24-32 HU). Экстранодальные поражения встречаются у 20% больных лимфомами. Наиболее часто вовлекаются легкие, кишечник, поджелудочная железа, мышцы, сальник, брюшина, надпочечники, перикард, головной и спинной мозг, орбиты.

Характерны нарушения анатомического состояния органов, их смещение лимфоидными образованиями, лимфоидная инфильтрация и увеличение лимфатических узлов окружающих тканей.

К КТ-признакам экстранодальных поражений при лимфомах относятся: очаговые образования, перибронхиальная инфильтрация, увеличение лимфатических узлов средостения, гидроторакс, поражение тканей грудной клетки.

Очаговые образования в легких выявляются в виде множественных субплевральных очагов лимфоидной ткани однородной плотности диаметром около 1 см. Очаги больших размеров неправильной формы встречаются редко.

Перибронхиальная и/или перивазальная инфильтрация наиболее выражена в периферических отделах легких и всегда имеет связь с плеврой. Она же обусловливает гиповентиляцию, иногда приводящую к ателектазам.

Поражения лимфатических узлов при лимфогранулематозе (ЛГМ) и неходжкинских лимфомах (НХЛ) различаются. При ЛГМ поражаются преимущественно ретростернальная, перикардиальная, трахеобронхиальная и бронхопульмональная группы; форма поражения — изолированная, пакет, реже инфильтрат. При НХЛ эти группы поражаются менее чем в 15% случаев; форма поражения изолированная, реже в виде пакета и конгломерата.

В плевральной полости на стороне поражения может определяться гидроторакс, обычно односторонний и незначительно выраженный.

Из субплевральных очагов и образований средостения лимфоидная ткань распространяется на ткани грудной стенки; иногда в процесс вовлекаются органы средостения, плевральная полость, легкие. Это более характерно для НХЛ.

Поражение перикарда определяется в виде утолщения сердечной сумки до 5 мм и более, перикардиальный жир не прослеживается из-за перикардиальной лимфоидной инфильтрации, в полости перикарда имеется небольшое количество жидкости.

Поражение поджелудочной железы, надпочечников и почек может быть узловым и диффузным.

Узловая форма характеризуется увеличением органа, бугристыми краями за счет множественных узлов в ткани органа диаметром от 10 до 35 мм. Контуры при такой форме поражения четкие. Плотность узлов однородная (36-48 HU) и не всегда отличается от интактной ткани. В этом случае для лучшей визуализации применяется усиление. Очаги лимфоидного поражения имеют низкую плотность или незначительное повышение на фоне непораженной ткани.

Диффузное поражение проявляется увеличением органов в размере, нечеткостью контуров, снижением плотности, неоднородной структурой (29-45 HU). Окружающая клетчатка может уплотняться за счет лимфоидной инфильтрации.

Поражение брюшины и сальника характеризуется утолщением брюшины за счет инфильтрации ее на значительном протяжении. При этом теряется четкость брюшины, не дифференцируются структуры стенки живота и жировой клетчатки.

Сальник имеет вид плотного (36-48 HU) ограниченного образования, прилежащего к брюшине. Границы его местами нечеткие. Лимфатические узлы брыжейки тонкой кишки, брюшной аорты увеличены, а форма их поражения представлена конгломератом, инфильтратом, реже пакетом.

Поражение кишечника чаще встречается в правой половине толстой кишки и характеризуется значительным утолщением стенок (до 5 мм и более) с концентрическим сужением просвета. Наружный контур кишки нечеток в связи с распространением опухолевой ткани за пределы органа, вовлечением окружающей клетчатки и брыжейки. Лимфатические узлы толстой кишки поражаются в форме одиночных узлов, реже в форме пакета.

Предварительная дифференциальная диагностика лимфогранулематоза (ЛГМ) и неходжкиновских лимфом (НХЛ)

| КТ-признаки | Лимфогранулематоз (ЛГМ) (Болезнь Ходжкина) | Неходжкинские лимфомы |

| Возраст | Чаще молодой | Чаще 40-70 лет |

| Стадия | Чаще локализованная | В 85% — генерализованная |

| Частота поражения лимфатических узлов средостения | Более 75% | Менее 25% |

| Частота поражения лимфатических узлов живота: — парааортальные: | Менее 40% | Более 75% |

| — брыжеечные: | Менее 3% | Около 70% |

| Количество групп пораженных лимфатических узлов | 1-2 группы | 3-4 и более |

| Форма поражения лимфатических узлов: — изолированная | Часто, от 6 мм и более | Часто, от 10 мм и более |

| — пакет узлов: | Часто | Часто |

| — конгломерат: | Редко, в средостении | Часто, у 1/3-1/2 |

| — лимфоидный инфильтрат: | Редко | Часто, у 1/3-1/2 |

| Структура лимфатических узлов | Часто однородная | У 1/2 неоднородная с распадом |

| Экстранодальные поражения: — ниже диафрагмы: | Редко | Часто |

| — множественность поражении: | Редко | Часто |

Лимфоидное поражение головного мозга и глазниц встречается крайне редко (1-2%), преимущественно у больных неходжкиновскими лимфомами (НХЛ). Лимфоидное образование головного мозга имеет характерные признаки: неправильную форму, расположение в передних отделах мозолистого тела или глубинных отделах височно-теменных областей. Вокруг опухоли наблюдается значительный отек вещества мозга, который вызывает сдавление рогов боковых желудочков, субарахноидального пространства и борозд.

После усиления лимфоидное образование приобретает более четкие очертания. В центре образования часто отмечается зона распада. В глазницах лимфоидная ткань расположена экстраорбитально, вовлекаются мышцы, слезная железа, иногда происходит разрушение прилежащих костных стенок.

Таким образом, КТ-признаки экстранодальных поражений при лимфогранулематозе (ЛГМ) и НХЛ весьма разнообразны и не имеют специфических черт. Вместе с тем, соблюдение оптимальной методики обследования, сочетание определенных КТ-признаков с учетом распространенности лимфаденопатии и гепатоспленомегалии позволяет проводить предварительную дифференциальную диагностику.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник