Что такое КСВ и чем его закусывать?

Коэффициент стоячей волны, его влияние на потери в линиях приёма/передачи.

Так или иначе, любой индивид, интересующийся техникой радиосвязи, рано или поздно, сталкивается с лаконичным термином «КСВ». При этом, если даже ёжику известно, что значение КСВ должно быть как можно меньше, то какова физическая сущность этого параметра, а также степень его влияния на уровень потерь энергии в линии, ясно не всегда и не каждому.

Начнём с торжественного, но малопонятного определения из википедии:

«Коэффициент стоячей волны (КСВ, от англ. standing wave ratio, SWR) — отношение наибольшего значения амплитуды напряжённости электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему».

Для мало-мальского понимания вышесказанного, давайте представим линию передачи, состоящую из источника сигнала (генератора, передатчика и т.д.), фидера (кабеля, соединяющего источник с антенной) и, собственно говоря, самой антенны.

Фанатично вдаваться в глубину процесса — дело долгое и нудное, поэтому поверим на слово специалистам-теоретикам: при несовпадении входных/выходных сопротивлений всех перечисленных устройств, часть энергии генератора отражается от нагрузки и в виде отражённой волны возвращается обратно в линию.

Таким образом, в результате сложения (по-умному интерференции) падающей и отражённой волн возникает стоячая волна, проявляющаяся в виде периодического изменения амплитуды напряжённости электрического и магнитного полей вдоль направления распространения сигнала в линии передачи.

Рис.1

На рисунке показаны эпюры напряжения в линии в различные моменты времени.

Налицо колебательный процесс изменения амплитуды, связанный с тесным взаимодействием входного сигнала постоянной амплитуды с сигналом, отражённым от несогласованной нагрузки и имеющим ту же самую частоту, но сдвинутым по отношению к входному по фазе.

К частоте этого колебательного процесса отнесёмся индифферентно, а вот размах изменения амплитуды как раз и определяет параметр коэффициента стоячей волны.

Формула здесь очень простая:

Величина, обратная КСВ, называется КБВ (коэффициент бегущей волны):

КБВ = 1/КСВ

Рассмотрим две крайние ситуации:

1. Umin=0, соответственно КСВ=∞ — волна чисто «стоячая», переноса энергии нет. На практике возникает в ситуациях КЗ или обрыва в цепи нагрузки.

2. Umin=Umax, КСВ=1, волна чисто «бегущая», отражений нет, вся энергия от источника попадает в нагрузку — можно получить только на резистивной нагрузке, либо идеально согласованных элементах в линии передачи.

А как нам нужно расстараться, чтобы правильно согласовать компоненты связной аппаратуры?

Ответ не сложен — уравнять все входные/выходные импедансы устройств, входящих в приёмо-передающий тракт.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля (как правило, 50 либо 75 Ом) — величина, зависящая от соотношения диаметров внутреннего и внешнего проводников, и вполне строго соответствует величине, обозначенной производителем.

Входной/выходной импеданс приёмника/передатчика не слишком сложными схемотехническими ухищрениями выводится на уровень сопротивления кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной.

Остаётся самое ничего — согласовать антенну со всем остальным хозяйством для минимизации величины коэффициента стоячей волны.

Можно, конечно, сделать страшное лицо и гавкнуть в её сторону: — Не гони обратную волну, падла!

Но это вряд ли. Не услышит. Она ж металлическая.

Короче, обсуждать тему проектирования и согласования приёмо-передающих антенн мы в рамках этой статьи не станем. Для этого есть достаточное количество умных и толстых книг, в которых без матерных излишеств и фонетических шероховатостей даны ответы на все касающиеся антенн головоломки.

Итак, всё понятно — необходимо стремиться к минимуму значения КСВ.

Если кто не догадался, глядя на формулу, или непринуждённо обошёл её вниманием — меньше единицы нам ужать этот параметр не удастся, как лбом не бейся ты о стенку. Поэтому наша глобальная цель — КСВ=1 .

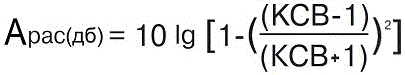

Ну, а если встал вопрос о том, какое отклонение КСВ от 1 можно считать приемлемым для наших радиолюбительских целей, следует припасть к формуле, позволяющей оценить потери мощности рассеивания за счёт неидеальности согласования входных/выходных сопротивлений устройств.

А слегка поднатужившись на сетевой полянке, пытливый ум отыщет и знаний золотую жилу в виде симпатичной таблички, представляющей из себя графическое выражение данной формулы.

По большому счёту, при невысоких подводимых мощностях, потери из-за неединичного КСВ — не так уж и катастрофичны.

Даже при КСВ=5 потери эти составят 2,51дБ (или 44% от поступающей мощности), т.е. 56% всё-таки выскользнет из кабеля и будет доступно для излучения полотном антенны.

А при КСВ=2, вообще получается 0,48дб (или 11%) потерь.

А куда девается энергия потерь?

Бегает по фидеру, и чем больше КСВ, тем большая часть энергии идёт на «обогрев» кабеля. Поэтому при значительных выходных мощностях и высоком КСВ возникает опасность теплового повреждения кабеля.

На практике при проектировании радиопередающих устройств следует исходить из максимальной величины КСВ, не превышающей 2.

Вот что пишет в журнале Радиомир КВ-УКВ 12/2001, с.32-34 уважаемый радиолюбитель, автор статьи «ПPOCTO ОБ АНТЕННАХ, ИЛИ ИЗМЕРЯЕМ КСВ» В. Башкатов:

«При КСВ=2, напряжение в максимуме стоячей волны всего лишь на 30% превышает то, что мы наблюдаем при КСВ=1.

Такое превышение, как правило, не опасно для широкополосных транзисторных усилителей мощности, даже если этот максимум напряжения окажется непосредственно в месте подключения фидера. Да и возрастание напряжения на элементах выходного каскада из-за его недогрузки ещё не будет катастрофическим.

Во всяком случае, для аппаратуры заводского изготовления с транзисторными выходными каскадами КСВ=2 устанавливается предельным, при котором гарантируется ее работоспособность».

Ну и напоследок:

КСВ обозначает лишь степень согласования радиостанции с фидером и антенной и никоим образом не указывает ни на эффективность антенны, ни на её частотные характеристики.

Наилучшим КСВ, равным 1 в широчайшей полосе частот, обладает линия с подключённым к кабелю 50-ти омным резистором. А кому придёт в голову использовать резистор в качестве антенны? Разве что отбившемуся от стаи, ярому фанату антеннки mini-whip.

На следующей странице рассмотрим простое, но весьма красивое решение вопроса измерения КСВ — мостовой КСВ-метр.

Источник

Все о коэффициенте стоячей волны

• В линии с КСВ>1 наличие отраженной мощности не приводит к потерям передаваемой мощности, хотя некоторые потери наблюдаются из-за конечного затухания в линии в фидерной линии без потерь нет потерь мощности из-за отражения независимо от величины КСВ. На всех KB диапазонах с кабелем, имеющим низкие потери, потери в рассогласованной линии обычно незначительны, однако на УКВ могут быть существенными, а на СВЧ—даже чрезвычайно большими. Затухание в кабеле зависит, прежде всего, от характеристик самого кабеля и его длины. При работе на KB кабель должен быть очень длинным или очень плохим, чтобы потери в кабеле стали весьма существенными.

• Отраженная мощность не течет обратно в передатчик и не повреждает его. Повреждения, иногда приписываемые высокому КСВ, обычно вызывает работа выходного каскада передатчика на рассогласованную нагрузку. Передатчик не «видит» КСВ, он «видит» только импеданс нагрузки, который зависит и от КСВ. Это означает, что импеданс нагрузки можно сделать точно соответствующим требуемому (например, с помощью антенного тюнера), не беспокоясь о КСВ в фидере.

• Усилия, затрачиваемые на снижение КСВ ниже 2:1 в любой коаксиальной линии, вообще представляются затраченными впустую — с точки зрения увеличения эффективности излучения антенны, но целесообразны в том случае, если схема защиты передатчика срабатывает, например, при КСВ>1,5.

• Высокий КСВ не обязательно указывает, что антенна работает плохо — эффективность излучения антенны определяется соотношением ее сопротивления излучения к общему входному сопротивлению.

• Низкий КСВ — не обязательно свидетельство того, что антенная система является хорошей. Напротив, низкий КСВ в широкой полосе частот является поводом для подозрений, что, например, в диполе или вертикальной антенне велико сопротивление потерь, обусловленное плохими соединениями и контактами, неэффективной системой заземления, потерями в кабеле, попаданием влаги в линию и т.д. Так, эквивалент нагрузки обеспечивает в линии КСВ=1,0, но он вообще не излучает, а короткая вертикальная антенна с сопротивлением излучения 0,1 Ом и потерями сопротивления 49,9 Ом излучает лишь 0,2% от поступающей мощности, обеспечивая при этом КСВ 1,0 в фидере.

• Для достижения максимального ВЧ тока излучатель антенной системы не обязательно должен иметь резонансную длину и не требует фидера определенной длины. Существенное рассогласование между линией питания и излучателем не препятствует поглощению излучателем всей реально поступающей мощности. При использовании соответствующего согласования (например, антенного тюнера) для компенсации реактивности не резонансного излучателя в месте подключения фидерной линии случайной длины антенная система является согласованной, и фактически вся подводимая мощность может эффективно излучаться.

• На КСВ в фидерной линии не влияет настройка антенного тюнера, установленного возле передатчика. Низкий КСВ в линии, достигнутый с помощью тюнера, обычно является свидетельством того, что в процессе настройки тюнера произошло рассогласование между передатчиком и входом антенного тюнера, и передатчик работает на несогласованную нагрузку.

• Вопреки расхожим представлениям, с хорошим симметричным (балансным) антенным тюнером и открытой двухпроводной фидерной линией излучение питаемого в центре диполя длиной 80 м, работающего в диапазоне 3,5 МГц, не намного эффективнее излучения такой же антенны длиной 48 м, работающей в том же диапазоне и с той же мощностью передатчика. Эффективность излучения диполя, настроенного в резонанс на частоте, например, 3750 кГц, практически такая же, как и на частоте 3500 или 4000 кГц при использовании любого фидера разумной длины; хотя можно ожидать, что КСВ на краях диапазона может достигать 5 и что коаксиальный кабель в действительности будет работать как настроенная линия. В этом случае, разумеется, потребуется использовать соответствующее устройство согласования (например, антенный тюнер) между передатчиком и фидером. Если для достижения согласования коаксиальный фидер любой антенной системы требует определенной длины, тот же самый входной импеданс можно получить с кабелем любой длины с помощью соответствующей простой цепи согласования из индуктивностей и емкостей.

• Высокий КСВ в коаксиальном фидере, вызванный значительным рассогласованием характеристического сопротивления линии и входного сопротивления антенны, сам по себе не вызывает появления ВЧ тока на внешней поверхности оплетки кабеля и излучения фидерной линии. В диапазонах коротких волн высокий КСВ в любой открытой линии, работающей с высоким КСВ, не будет ни вызывать протекание антенного тока по линии, ни приводить к излучению линии при условии, что токи в линии сбалансированы, и расстояние между проводниками линии мало по сравнению с рабочей длиной волны (это справедливо и на УКВ при условии отсутствия острых изгибов линии). Ток на внешней поверхности оплетки фидера и излучение фидера практически отсутствуют, если антенна сбалансирована относительно земли и фидера (например, при использовании горизонтальной антенны фидер должен располагаться вертикально); в таких случаях не нужно применять симметрирующие устройства (балуны) между антенной и фидером.

• КСВ-метры, установленные на участке между антенной и фидером, не обеспечивают более точное измерение КСВ. КСВ в фидере не может регулироваться изменением длины линии. Если показания КСВ-метра при перемещении по линии существенно различаются, это может указывать на антенный эффект фидера, вызываемый током, текущим по внешней стороне оплетки коаксиального кабеля, и/или на плохую конструкцию КСВ-метра, но не на то, что КСВ изменяется вдоль линии.

• Любая реактивность, добавленная к существующей резонансной нагрузке (имеющей только активное сопротивление) с целью снижения КСВ в линии, вызовет только увеличение отражения. Самый низкий КСВ в фидере наблюдается на резонансной частоте излучающего элемента и совершенно не зависит от длины фидера.

• Эффективность излучения диполей различных типов (из тонкого провода, петлевого диполя, «толстого» диполя, трапового или коаксиального диполя) практически одинакова при условии, что каждый из них имеет незначительные омические потери и питается одинаковой мощностью. Однако «толстые» и петлевые диполи имеют более широкую рабочую полосу частот по сравнению с антенной из тонкого провода.

• Если входное сопротивление антенны отличается от характеристического сопротивления фидерной линии, то сопротивление нагрузки передатчика может весьма значительно отличаться от характеристического сопротивления линии (если электрическая длина линии не кратна L/2), и от сопротивления в месте подключения к антенне. В этом случае импеданс нагрузки передатчика зависит еще и от длины фидера, который действует как трансформатор сопротивлений. В таких случаях, если не установлена подходящая цепь согласования между передатчиком и линией передачи, импеданс нагрузки может быть комплексным (т.е. иметь активную и реактивную составляющие), и с ним выходная схема передатчика может не справиться. В этом случае изменением длины линии передачи иногда удается обеспечить согласование нагрузки с передатчиком — именно это обстоятельство, скорее чем любые потери, связанные с КСВ, привело к возникновению многих неверных представлений о работе фидерных линий.

• Любая питаемая в центре антенна любой разумной длины с любым типом фидера с низкими потерями будет обеспечивать достаточно эффективное излучение электромагнитной энергии. При этом, как правило, требуется хороший антенный тюнер, если передатчик рассчитан на работу с низкоомной нагрузкой (например, 50 Ом). Этим объясняется тот факт, что многие годы питаемый в центре диполь остается популярной многодиапазонной антенной.

Источник

Ксв антенны что это значит

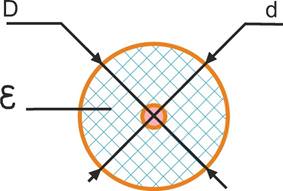

| Радиостанции торговых марок Vertex и Yaesu При монтаже и настройке систем радиосвязи часто измеряют некую не всем и не совсем ясную величину называемую КСВ. Что же это за характеристика, помимо спектра частот указываемая в характеристиках антенн? Измеренное на постоянном токе тестером сопротивление кабеля покажет либо холостой ход либо короткое замыкание в зависимости оттого, что подключено к другому концу кабеля, а волновое сопротивление коаксиального кабеля, определяется соотношением диаметров внутреннего и внешнего проводников кабеля и характеристиками изолятора между ними. Волновое сопротивление это сопротивление, которое оказывает линия бегущей волне высокочастотного сигнала. Волновое сопротивление постоянно вдоль линии и не зависит от её длины. Для радиочастот волновое сопротивление линии считают неизменным и чисто активным. Оно приблизительно равно:

КСВ Мощность попадающая в нагрузку Обратные потери Источник |

где L и С распределенные емкость и индуктивность линии;

где L и С распределенные емкость и индуктивность линии;

— диэлектрическая проницаемость изолятора.

— диэлектрическая проницаемость изолятора.

; как видно по определению, КСВ может меняться от 1 до бесконечности;

; как видно по определению, КСВ может меняться от 1 до бесконечности;  к волновому сопротивлению линии

к волновому сопротивлению линии  :

:

КБВ= может меняться от 0 до 1;

КБВ= может меняться от 0 до 1; или наоборот:

или наоборот:

в разах или

в разах или  в децибелах.

в децибелах.