Почему на православных храмах купола разного цвета и что означает их количество

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

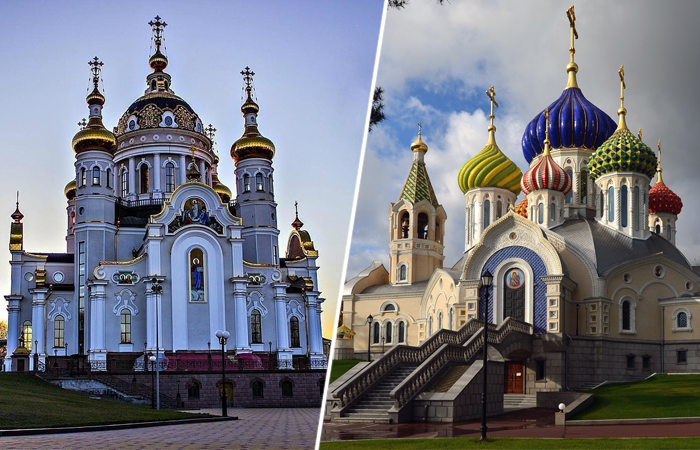

Цвет куполов

Следует заметить, что не только цвет куполов является символичным, но и цвет внешних стен храма. Белый – служит знаком того, что храм был освящён в честь Преображения или Вознесения, голубой – в честь Богородицы, красный — великомученикам, зелёный – преподобному, а жёлтый – святителю.

Чаще всего храмы и церкви увенчаны золотыми куполами, которые являются символом вечности и славы небесной. Уже при закладке фундамента было ясно, кому или чему будет посвящён храм, и в соответствии с этим впоследствии выбирался цвет купола. Золото – это посвящение Иисусу Христу или великим православным праздникам. При этом в прошлом купола действительно покрывались золотом, которое сначала растворяли в ртути, а затем готовую смесь наносили на подогретые медные листы. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге был покрыт именно таким способом, а на позолоту куполов ушло 100 килограммов драгоценного металла.

Если православный храм покрыт синими куполами с разбросанными по ним звёздами – это обозначает посвящение Богородице. Звёзды напоминают о Вифлеемской звезде, возвестившей мир о рождении Спасителя, а синий цвет является символом непорочности Девы Марии. Иногда можно увидеть просто синие купола, как на Троицком соборе в Санкт-Петербурге. Изначально его строили для Измайловского полка, офицеры которого носили форму такого же синего цвета.

Зелёные купола, являющиеся символом Святого Духа, венчают храмы, посвященные Святой Троице или православным святым. В честь святых устанавливают так же купола серебряные, обозначающие святость и чистоту.

Купола чёрного цвета можно встретить обычно на территории православных монастырей. Чёрный в данном случае и является символом монашества.

Не слишком часто можно встретить и купола многоцветные, как на соборе Василия Блаженного или храме Спас на Крови. Яркие краски призваны напомнить верующим о красоте и сиянии Небесного Иерусалима.

Форма куполов

Узнаваемая сферическая форма является символом вечности, а вот купола, похожие на шлем, напоминают прихожанам о необходимости всегда быть в Божьем всеоружии.

Если же на храме установлен купол, напоминающий своей формой луковицу, то это является символом молитвы и стремления к небесам. Некоторые исследователи считают: подобная форма купола напоминает пламя православной свечи.

На храмах и церквях, построенных в XVI веке, часто не устанавливали привычные купола, а возводили храм со своеобразным шатром, который был и остаётся символом Богородицы и Небесного Света.

Количество куполов

На православных храмах может быть разное количество куполов: от одного до тридцати трёх, но при этом никогда нельзя увидеть церкви с четырьмя или шестью куполами. Количество неизменно является символом определённого понятия. Один купол – это единство Бога, два символизируют одновременно человеческую и Божественную сущность Спасителя, три – Святую Троицу.

Пять куполов напоминают православным верующим об Иисусе Христе и четырёх евангелистах, а семь говорят о количестве таинств церкви, точно так же, как девять – о числе ангельских чинов.

Если же на храме установлены сразу тринадцать куполов, то они обозначают Спасителя и двенадцать апостолов, в то время, как 33 купола – это количество лет, которые провёл Иисус на земле.

Небольшое село Кукобой, расположенное почти за 200 километров от Ярославля, в начале XX века привлекло к себе всеобщее внимание. Там был построен храм, по красоте и размерам не уступающий петербургскому собору Спаса на Крови, да и не удивительно – ведь проектировал его сам архитектор Высочайшего двора и директор Института гражданских инженеров Василий Антонович Косяков.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Чем объясняется форма куполов на православных церквях?

По куполам на православном храме можно понять не только время его постройки и региональную принадлежность, но и чему он посвящен. В ранних христианских базиликах и древнеримских храмах часто был один огромный купол в форме полусферы. Русские же церкви могли венчаться разным количеством куполов, которые представали в разной форме.

Если у храма три купола, они символизируют святую троицу, пять куполов — Христа и четырех евангелистов, 13 — Христа и апостолов. Могло быть даже 25 куполов, как, например, в первой каменной православной церкви, построенной в конце 10 века в Киевской Руси. Кроме Христа и апостолов, прочие купола обозначали 12 ветхозаветных пророков. До наших дней этот храм не сохранился.

Реконструкция предположительного вида Десятинной церкви в Киеве — Voevoda (CC BY-SA 4.0)

Впрочем, купола той церкви вовсе не были похожи на луковицу. В русской церковной архитектуре долгое время были распространены купола шлемовидной формы. Как понятно из названия, их форма напоминает шлем русского богатыря. Мы можем видеть их на древнейших сохранившихся храмах.

Софийский собор XI века в Великом Новгороде, один из старейших сохранившихся храмов России — User№101 (CC BY-SA 3.0)

Успенский собор XII века во Владимире — Ghirlandajo (CC BY-SA 4.0)

Собор Иоанна Предтечи XIII века в Пскове — A.Savin

Однако одним из символов России и главной отличительной чертой православной архитектуры стали именно луковичные купола. Форма луковицы символизирует пламя свечи. «Это завершение храма – как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся…» — писал религиозный философ Евгений Трубецкой в трактате «Три очерка о русской иконе».

Церковь Преображения Господня XVII века на острове Кижи, республика Карелия — Getty Images

Луковичная глава («маковица») — это завершающая часть купола, которая устанавливается на цилиндрическую основу («барабан»). При этом диаметр луковицы шире барабана.

Купола Верхоспасского собора Московского Кремля — Legion Media

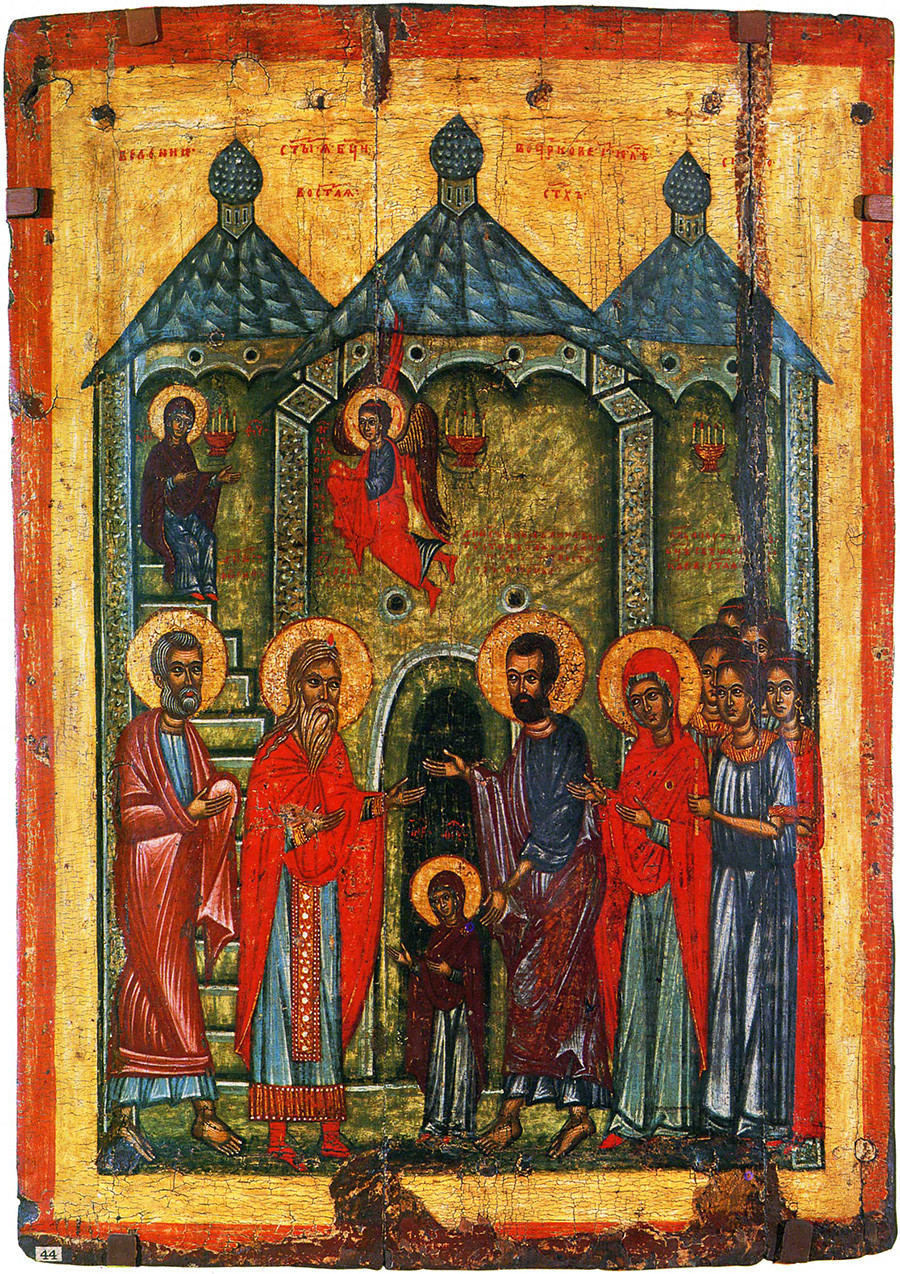

Историки расходятся во мнении о том, когда впервые появились луковичные купола, и главное, что послужило образцом. Такие видны на множестве миниатюр и икон с конца XIII века. Правда, сами эти церкви не сохранились.

Введение во храм. Икона из села Кривого. Новгородская школа. Первая половина XIV века — Государственный Русский музей

Откуда же такая форма пришла на Русь? Некоторые ученые считают, что образцом послужили попавшие сюда изображения Иерусалимского кувуклия (часовни над Гробом Господним), на котором в XI веке гипотетически существовала «главка» луковичной формы.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме — Hartmut Pöstges/Global Look Press

Другие историки считают, напротив, что луковицы переняли у мечетей, у которых в XV веке стали часто встречаться вытянутые купола.

Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, начало XV века — Egmont Strigl/Global Look Press

Почему же именно луковицы? Единого мнения нет. Есть предположения — что луковичная форма практичнее — на ней не задерживается снег и вода. Согласно другому мнению, из дерева было легче сложить луковицу, чем шлемовидный купол — а уже из деревянной архитектуры форма перетекла в каменные церкви. Другие же ученые предполагают, что зодчие в целом стремились к удлинению форм и бóльшей возвышенности церковной архитектуры — что совпадало с европейскими готическими тенденциями.

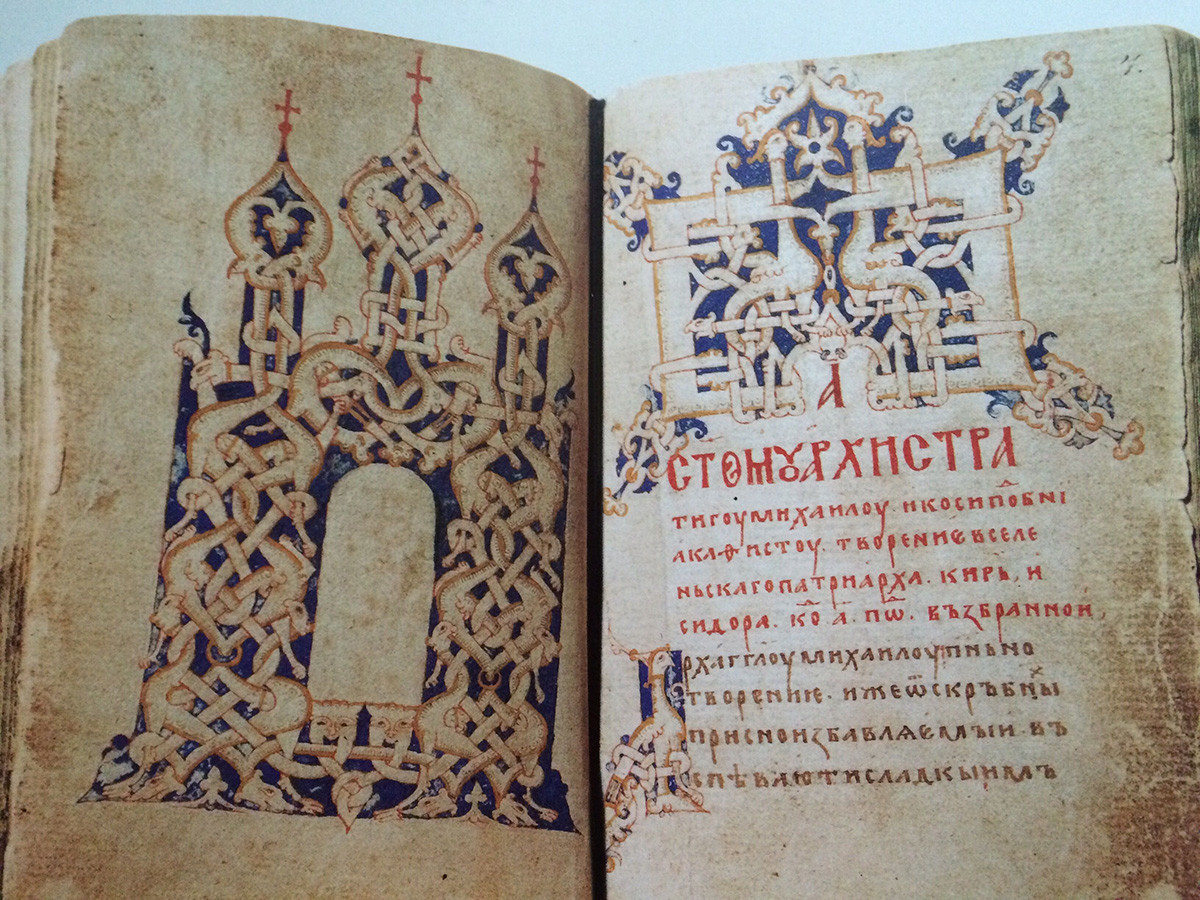

Каноник Кирилло-Белозерского монастыря. 1407 год — Общественное достояние

Большинство храмов с луковичными куполами, которые сохранились до наших дней, были построены в XVI веке и позднее. Один из самых известных образцов — Храм Василия Блаженного на Красной площади, построенный при Иване Грозном.

Храм Василия Блаженного, сер. XVI века — Игорь Синицын/Global Look Press

Распространению луковичных куполов могло способствовать и появление в XVI-XVII веках шатровых церквей. Шатер — высокая многогранная пирамида — была альтернативой барабанному куполу. Ученые сделали вывод, что зодчим показалось недостаточным просто венчать шатровую конструкцию крестом — и они добавлять луковичную главку.

Такие конструкции были широко распространены и в деревянных храмах, и каменных храмах — их и сейчас можно увидеть на Русском Севере, а также в Москве, Владимире и Суздале. Кроме того, во многих церквях с более привычной архитектурой шатер венчает колокольню.

Церковь Иоанна Златоуста XVII века в Архангельской области — Константин Гончаров

Церковь Спаса Преображения в селе Остров Московской области, XVI век — Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Как и количество куполов, их цвет имеет символическое значение. Часто встречаются золотые купола — они символизируют небесную славу, чаще всего венчают кафедральные соборы или главные храмы монастырей. Такие соборы часто посвящены Христу или двунадесятым праздникам (12 важнейшим праздникам православия).

Преображенская надвратная церковь в Новодевичьем монастыре, XVII век — Getty Images

Синие купола со звездами означают, что храм посвящен Богородице или Рождению Христа.

Собор Рождества Христова в Суздале, XVIII век — Legion Media

Зеленые купола устанавливают в церквей, посвященных святой Троице или отдельным святым — им же посвящены и серебряные купола.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Угличе, XVII век — Роман Денисов/Global Look Press

Черные купола устанавливают на монастырских храмах.

Соловецкий монастырь, XVI век — Legion Media

Принято считать, что разноцветные купола Храма Василия Блаженного символизируют красоту Небесного Иерусалима, который по легенде явился во сне юродивому.

Материалы по теме

А вот ещё:

Почему у древних греков было много богов

Как писал известный филолог-антиковед М. Л. Гаспаров, «всякая мифология представляет мир большим домашним хозяйством, в котором управляется одно семейство богов». Действительно, гипертрофированные ссоры и примирения между членами пантеона богов напоминают коллизии человеческой жизни, с той лишь разницей, что мирское существование оказывается гораздо менее драматичным и непредсказуемым.

Трагизм взаимоотношений между богами повлёк за собой возникновение театра, где в диалоговой форме разыгрывались знакомые всем грекам с детства мифологические сюжеты. Кстати, жители Пелопоннесского полуострова имели весьма специфическое отношение к собственным богам и хитросплетениям их биографий. Для мифологического сознания характерно ссобое восприятие, в котором переплелись объективные исторические аргументы и вопросы субъективной веры.

Мифологические сюжеты органично вплелись в реальную жизнь древних греков, воплотившись в литературе, изобразительном искусстве, ювелирном мастерстве и керамике. Помимо эдакого кладезя национальных традиций, мифология представляла собой необходимый свод морально-этических заветов и наставлений, которые можно использовать в воспитании подрастающего поколения. Это весьма универсальная летопись сказаний и легенд, доступная для понимания и осмысления в любом возрасте. Немаловажным аспектом мифологии является её связь с культовыми действиями и ритуалами, которые определяли весь годичный календарь древних греков.

» height=»401″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/f31/f310c718062cf7c7ea6abfe0e6b0bf5b.webp» title=»Представление древнегреческого исполнителя-аэда. (empresasdesucessos.com» width=»800″/>

Представление древнегреческого исполнителя-аэда. Источник: empresasdesucessos.com

Греки трактовали смену времён года, а следовательно и весь аграрный цикл как повторяющуюся цепь историй из жизни богов, легенды об их гибели и воскрешении. Вскоре эти события из ритуальной формы перешли в плоскость драматического искусства. Некоторые культовые празднества сохранились вплоть до начала нашей эры. Например, Элевсинские мистерии, представляющие собой целый комплекс обрядов инициации в аграрный культ Деметры и Персефоны. Они появляются около 1500 г. до н. э., а период их непосредственного празднования — более двух тысяч лет. Обряды в Элевсине попали под запрет после указа императора Феодосия I, который в 392 году повелел закрыть храм Деметры в целях борьбы с язычеством и для укрепления христианской веры.

Пантеон древнегреческих богов исчисляется десятками персонажей, однако можно выделить несколько наиболее знаковых фигур, мифы о которых оказали существенное влияние на культуру европейцев и сохранились в том или ином виде до наших дней.

Так, возникновение театра непосредственно связано с культом бога Диониса, которого традиционно связывают с покровительством виноделию и безудержными вакхическими плясками. В целом, история Диониса во многом схожа с перипетиями судьбы древнеегипетского Осириса, однако влияние этого персонажа древнегреческой мифологии на последующую европейскую культуру несравненно выше. Кстати, в Греции наряду с культом виноградной лозы Дионис прославился как покровитель деревьев и всех древесных насаждений. Он часто изображался в форме обыкновенного вертикального истукана без рук, в плаще, с бородатой маской на голове, окаймлённой ветвями и листьями деревьев.

Помимо виноградарства, Дионис покровительствовал также любому пищевому изобилию, плодородному земледелию. По сюжету мифа, он был богом-пахарем, который первым запряг быков в плуг, существенно облегчив тем самым ручной труд земледельца. А наиболее существенным аспектом дионисийского мифа является эпизод о его воскресении. Интересно, что именно эта часть биографии Диониса стала вначале разыгрываться в обрядовой форме.

Значение таких простых ритуальных действ заключается в воспроизведении катарсиса — нравственного очищения в результате душевного потрясения или перенесённого страдания. Этот психологический эффект, оказываемый воздействием драматического представления на зрителя, был выявлен Аристотелем в трактате «Поэтика» и стал на многие века ключевой категорией европейской драматургии.

» height=»466″ src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/4b6/4b6bc10832c0b3391916af4fbd027699.webp» title=»Античное пиршество — симпосий. (earth-chronicles.ru)» width=»783″/>

Античное пиршество — симпосий. Источник: earth-chronicles.ru

Мифология представляет собой систему представлений людей о жизни во времена предков, которые первыми получили необходимый набор благ: мастерство добывания огня, практику ремёсел, земледелие и использование домашнего скота. К тому же боги привнесли в жизнь людей ряд социальных институтов, которые позже нашли отражение в древнегреческой полисной системе и нормах римского права. Специалисты по мифологии называют такого рода богов «культурными героями», творцами всех материальных ценностей.

Типичным примером такого героя является Прометей, который пошёл на конфликт с богами, чтобы подарить обделённым людям искусство добывания огня. Любопытно, что нередко у таких культурных героев есть брат-антипод. У Прометея — это Эпиметей. Один из двух братьев великого титана Эпиметей женился на Пандоре, которая, открыв заветный ящик (в тексте мифа — кувшин-пифос), выпустила на свет все людские беды и несчастья. В отличие от своего брата, Эпиметей был настоящим «человеконенавистником»: он решил поделить между животными разные таланты и способности к выживанию, но ничего не оставил человеку. Потому брат Прометей, сжалившись над беззащитными людьми, обучил их навыку добывания огня.

В структуре мифа о Прометее и его брате заложена типичная для мифологии пара героев: герой-демиург (творец) и герой-трикстер (разрушительный озорник). Эта мифологическая пара играет очень важную, практически экзистенциальную роль во всей европейской культуре последующих столетий. Если герой-творец созидает и наводит порядок, то трикстер, постоянно внося хаос и дисгармонию, тем самым побуждает творить снова и снова. Так возникает порядок из хаоса — ключевой пункт космогонии древних греков.

Ещё одним аспектом мифологии, затрагивающим жизнедеятельность человека, является спорт и зарождение Олимпийских игр. Появившись в священном для древних греков городе Олимпии и просуществовав с 8-го в. до н. э. по 4-й в. н. э., Олимпийские игры были важнейшим событием для рядовых греков, выходящим за рамки сугубо спортивного мероприятия. Естественно, возникновение такого социально значимого явления не могло пройти без участия олимпийских богов. Одна из распространённых легенд о создании игр гласит: однажды царь Элиды Ифит обратил внимание на то, что люди устали от постоянных войн.

Он обратился за помощью к богам. Те повелели ему устроить масштабные атлетические празднества. Тогдашние могущественные правители Ифит, спартанский царь Ликург и афинский Клисфен установили распорядок и свод правил. Олимпию сделали столицей игр и объявили город священным местом, а это означало, что в пределах Олимпии во время игр запрещалось носить с собой оружие.

Другая легенда связана с сыном Зевса, Гераклом, который привёз в Олимпию священную оливковую ветвь и там же объявил о создании игр, посвятив их победе Зевса над Кроносом. Не стоит забывать, что Олимпийские игры являлись важнейшей частью религиозного церемониала. Первый день древних игр отводился на жертвоприношения, причём делали их непосредственно атлеты, подводя жертв к алтарю.

Прометей, создающий первого человека. Источник: magisteria.ru

Миф представляет собой произведение устного народного творчества (так, эпосы Гомера исполнялись древнегреческими певцами-аэдами), создаваемое на протяжении нескольких поколений. Интересно, что субъектом познания и творчества здесь выступает не конкретный автор, а коллективное сообщество, аккумулирующее в мифологической системе свои представления и взгляды на окружающий мир.

Мифология при этом имеет не только познавательно-объяснительную сущность, но и функцию конструирования культуры, воссоздания тех мировоззренческих принципов, которые до сих пор коренятся в архетипах сознания. Об этом ещё в 1920-е гг. писал русский мыслитель А. Ф. Лосев: «Если брать реальную науку, то есть науку, творимую живыми людьми в определённую историческую эпоху, то такая наука решительно всегда не только сопровождается мифологией, но и реально питается ею, почерпая из неё свои исходные интуиции».

Источник