Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа) — норма, повышена, понижена

Три существующих типа КФК называют изоферментами. Они различаются по структуре и основной локализации. К ним относятся:

· КФK-ММ – сконцентрирована в скелетных мышцах и сердце.

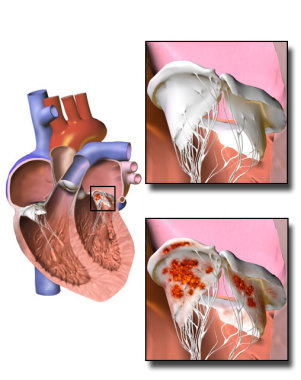

· Креатинкиназа-MB – для неё основным депо является сердечная мышца. Уровень фермента значительно повышается при её повреждении.

·КФК-BB – этот изофермент находится преимущественно в головном мозге.

Определение общего количества КФК может помочь выявить признаки массивного повреждения мышечных клеток в вашем организме. Дальнейшее определение концентраций изоферментов креатинкиназы позволяет уточнить область поражения (сердце или скелетные мышцы).

После повреждения сердечной мышцы, например, при остром инфаркте миокарда, КФК высвобождается из разрушенных клеток. Креатинкиназа повышена становится через 4 — 8 часов после инфаркта. Концентрация фермента в крови приближается к максимуму через 12 — 24 часа, а затем возвращается к нормальному уровню спустя 3-4 дня.

Норма и расшифровка

Верхний предел для нормального уровня фермента:

·У мужчин: до 171 Ед/л;

·Для женщин показатели считаются нормальными, если они составляют меньше 145 Ед/л;

·В подростковом возрасте и до 17 лет верхняя граница нормы приближается к 270-300 Ед/л у мальчиков и девочек.

Примечание! Серьезные физические нагрузки или внутримышечные инъекции могут вызвать кратковременное повышение концентрации КФК в крови.

Также повышение уровня креатинкиназы может стать показателем инфаркта или воспаления сердечной мышцы, дистрофии скелетных мышц или воспалительного процесса в них. Повышается фермент и после операций на сердце. Понижение уровня фермента бывает косвенным признаком коллагенозов, истощения на фоне онкологии, алкогольного повреждения печени или употребления кортикостероидов.

Данный анализ следует выполнять при:

·Симптомах сердечного приступа, таких как боль в груди;

·Наличии мышечной слабости, боли или воспаления в области мышц с подъёмом температуры или без него.

Врач может назначить анализ на креатинкиназу при уже диагностированной патологии мышц для наблюдения и контроля проводимого лечения в динамике.

Источник

Креатинкиназа

КК (креатин N-фосфотрансфераза, КФ 2.7.3.2) относится к ферментам класса фосфотрансфераз, осуществляет обратимый перенос фосфатного остатка между АТФ и креатином с образованием АДФ и креатинфосфата. Продукт этой реакции креатинфосфат играет важную роль в процессах метаболизма, обеспечивая энергией ряд биологически значимых превращений, в т. ч. мышечные сокращения и расслабления. КК содержится почти во всех тканях организма, наиболее богата КК скелетная мускулатура, сердечная мышца, много ее в языке, мышце диафрагмы, меньше в мозге, щитовидной железе, матке, легких.

Молекула КК является димером, субъединицы носят название “М” – мышечный тип и “В” – мозговой тип. В соответствии с двумя формами субъединиц димерная форма молекулы КК представлена тремя изоферментами: мышечный тип КК-ММ, гибридный димер КК-МВ, характерный для миокарда, и изофермент КК-ВВ, локализованный преимущественно в мозговой ткани. У здоровых лиц общая активность креатинкиназы в крови представлена в основном КК-ММ (94–96%), активность других изоферментов присутствуют в следовых количествах.

КК – внутриклеточный фермент, увеличение активности креатинкиназы в крови свидетельствует о повреждении или разрушении клеток, обогащенных ферментом. Изоферменты КК органоспецифичны, поэтому их определение в сыворотке крови дает возможность диагностики повреждений специфического органа, наблюдения течения заболевания и возможность оценки прогноза. В сердечной мышце КК-ММ составляет 60% общей активности КК, остальные 40% активности создает КК-МВ.

Анализ на креатинкиназу: показания к исследованию

- Острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы;

- выявление миопатий и других заболеваний скелетных мышц;

- заболевания ЦНС;

- заболевания щитовидной железы.

Методы исследования. Спектрофотометрические (кинетические) методы, основанные на рекомендациях Международных и национальных федераций клинической химии. В соответствии с рекомендациями IFCC, к реакционной смеси необходимо добавление N-ацетилцистеина для активации КК.

Повышенные значения креатинкиназы в крови

- Острый ИМ, острый миокардит, травмы и операции на сердце, миокардиодистрофии, застойная сердечная недостаточность, тяжелая аритмия, некоторые клинические варианты нестабильной стенокардии;

- острое повреждение мозга, кома;

- психические заболевания;

- поражение скелетных мышц;

- внутривенные и внутримышечные инъекции;

- спазмы, роды, генерализованные судороги;

- эмболия легочной артерии;

- сильные ожоги, поражение электрическим током;

- физическая нагрузка, длительная гипо- или гипертермия, голодание, дегидратация.

Пониженные значения креатинкиназы в крови

- Малая мышечная масса;

- длительная гиподинамия.

Изофермент МВ креатинкиназы

В норме в сыворотке крови активность изофермента КК-МВ составляет не более 6%, однако при поражении кардиомиоцитов во время ИМ это значение может возрастать до 25% от общей активности. Увеличение активности КК-MB наблюдают уже через 4–8 ч после начала заболевания, максимум достигается через 12–24 ч, на 3-и сутки активность изофермента возвращается к нормальным значениям при неосложненном течении инфаркта.

Величина активности КК-МВ, и особенно ее соотношение с суммарной активностью КК, долгое время была ведущим биохимическим маркером ИМ. В настоящее время для диагностики ИМ предпочтительным является определение не активности, а массы КК-МВ.

Показания к исследованию

- Диагностика инфаркта миокарда.

Определение активности КК-МВ: образцы сыворотки крови инкубируют с антителами к М-субъединице КК, после чего выполняют определение активности КК выбранным методом. Антитела блокируют активность КК-М субъединицы, в результате определяется только активность субъединицы В.

Определение массы КК-МВ выполняют с использованием различных иммунохимических методов.

- Острый ИМ, острый миокардит, травмы и операции на сердце, миокардиодистрофии, застойная сердечная недостаточность, тяжелая аритмия;

- поражение скелетных мышц: миозит, дерматомиозит, мышечные дистрофии, любые травмы и операции и др.;

- генерализованные судороги;

- эмболия легочной артерии;

- физическая нагрузка, длительная гипо- или гипертермия, голодание, дегидратация;

- сильные ожоги, поражение электрическим током.

Источник

Значение повышения МВ-креатинкиназы при различной экстракардиальной патологии

Повышение активности МВ-фракции креатинкиназы (КК-МВ) традиционно является диагностическим маркером острого инфаркта миокарда, но регистрируется и при других заболеваниях, в отсутствие поражений коронарных артерий. У некоторых пациентов значения КК-МВ пре

Traditionally, increase of activity of creatine kinase MB-fraction (CK-MB) is a diagnostic marker of acute myocardial infarction, but also registered in other diseases, when there are no lesions of coronary arteries. In some patients, the values of CK-MB exceed total creatine kinase indices (CK), which is related to formation of macrocomplexes. Diagnostic and forecasting value of CK-MB increase, with possible macrocomplex formation, in patients with extracardiac pathology, were evaluated.

Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КК) — фермент, который содержится преимущественно в клетках миокарда, скелетной мускулатуры, головного мозга, а в минимальном количестве — в щитовидной железе, легких. Повреждение клеток сопровождается выходом различных внутриклеточных компонентов в кровоток, что лежит в основе лабораторной диагностики большого ряда патологических процессов. КК обратимо катализирует фосфорилирование креатинина при помощи аденозинтрифосфата (АТФ), в результате образуется высокоэнергетическое соединение — креатинфосфат. КК представляет собой гетерогенный энзим, молекула которого состоит из двух субъединиц — В и М. Комбинации этих субъединиц образуют три различных изофермента: ММ — содержащийся в скелетных мышцах, ВВ — в головном мозге и МВ — гибридный — в сердечной мышце. В норме содержание изоферментов КК в сыворотке крови составляет: КК-ММ — 94–96%, КК-МВ — 4–6%, КК-ВВ отсутствует или обнаруживается в следовом количестве [1–3].

Повышение активности КК-МВ традиционно является диагностическим маркером острого инфаркта миокарда, что широко используется для ранней дифференциальной диагностики. Повышение более 6% от общей КК отмечается уже через 2–4 часа после начала острого болевого приступа, максимум достигается через 12–24 часа, возврат показателя к норме происходит достаточно быстро — на 3-и сутки. При расширении зоны инфаркта нормализация происходит позднее, на 4–6 сутки, в редких случаях позднее, что позволяет диагностировать пролонгированное или рецидивирующее течение. Величина повышения активности КК и КК-МВ коррелирует с размером пораженной зоны миокарда. Повышение активности КК нередко наблюдается и при острых миокардитах, но рост показателя при этом не столь велик, а продолжительность сохранения повышенных цифр значительно дольше, чем при инфаркте [2].

Высокая активность общей КК нередко встречается при травматических повреждениях и заболеваниях скелетных мышц (например, при прогрессирующей мышечной дистрофии, миопатии, дерматомиозите, столбняке), а также при заболеваниях головного мозга (шизофрении, маниакально-депрессивном психозе, эпилепсии, травмах головы), после хирургических операций, при любых видах шока, гипотиреозе. КК может повышаться в результате приема больших доз кортикостероидов, психотропных или наркотических препаратов, алкоголя, после судорог, инъекций, тяжелой физической нагрузки и при беременности. Увеличение показателя возможно за счет хилеза пробы или гемолиза. Для тиреотоксикоза, напротив, характерно снижение уровня КК [1].

Повышение этого фермента отмечается при различной патологии: острых инфекционных заболеваниях, онкологических процессах, травмах, как у взрослых, так и у детей разных возрастных групп [4]. Наибольшее число вопросов вызывают ситуации, когда по результатам лабораторного обследования у пациента обнаруживаются значения КК-МВ, превышающие показатели общей КК. Этот феномен исследователи связывают с возможностью изоферментов находиться в разных формах с образованием различных макрокомплексов. К макрокомплексам 1-го типа относят молекулы КК-МВ или КК-ВВ, связанные с иммуноглобулином IgG или (реже) IgA. Макрокомплексы 2-го типа — это олигомерные формы митохондриальной КК-МВ [3, 5, 6]. Эти необычные соединения становятся причиной повышения значений КК-МВ, определяемого с помощью метода иммуноингибирования, который используется в большинстве клинических лабораторий. Электрофоретически можно четко увидеть различные варианты КК в виде отдельных зон. Заподозрить образование макрокомплексов следует в случаях, когда показатель КК-МВ становится более 0,5 от КК общей или превышает ее.

Такие ситуации требуют анализа причин, поскольку обнаружение олигомеров КК регистрируется, как правило, у пациентов с тяжелой патологией. В отличие от инфаркта миокарда динамическое наблюдение за уровнями КК и МВ-фракцией показывает их незначительные изменения во времени, что абсолютно не свойственно инфаркту [7].

Увеличение показателя КК-МВ может быть вследствие присутствия в крови ВВ-фракции, вплоть до превышения уровня МВ-фракции над общей КК. Подтвердить предположение можно после исследования сыворотки крови методом электрофореза. Причиной этого является особенность методики определения методом иммуноингибирования. Он основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Реагент содержит антитела, которые специфически связываются с М-субъединицей, ингибируя ее ферментативную активность. Определяется активность В-субъединицы. Предполагается, что количество КК-ВВ в циркулирующей крови пренебрежимо мало. Определяемая данным методом активность, умноженная на два, представляет собой показатель КК-МВ.

По литературным данным, наличие макрокомплексов 1-го типа в сыворотке крови у взрослых связывают в первую очередь с сердечно-сосудистой патологией и миозитами, ассоциированными с аутоиммунными и онкологическими процессами, а также с нежелательными явлениями при приеме ряда лекарственных средств [5, 6]. Макрокомплексы 1-го типа были обнаружены в сыворотке крови больных сахарным диабетом, сепсисом, у детей с язвенным колитом и тяжелой респираторной инфекцией [6, 8].

Макрокомплексы 2-го типа выявляют при циррозах печени (у 14% больных), мелкоклеточном раке легкого, гастроинтестинальных опухолях, гепатокарциноме (у 16% больных), раке молочной железы (в 5%), опухолях предстательной железы с метастазами в печень и кости [6, 9, 10]. Их присутствие ассоциировано с высокой смертностью больных [6].

В то же время у детей были отмечены благоприятные исходы заболеваний, сопровождавшихся появлением макрокомплексов 2-го типа. Они были выявлены у новорожденных с диагнозами «кардиомиопатия», «дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок», «перинатальная асфиксия» [8, 11].

Повышение КК-ВВ, сопровождающееся высокими значениями КК-МВ, отмечается не только при патологических процессах в головном мозге, но и у пациентов с солидными опухолями, мелкоклеточным раком легкого, аденокарциномами легких и толстой кишки [12].

Таким образом, повышение КК общей и КК-МВ требует оценки в соответствии с клинической картиной и особенностями пациента.

Целью данной работы было оценить частоту, диагностическое и прогностическое значение повышения КК-МВ с вероятным образованием макрокомплексов у пациентов с экстракардиальной патологией.

Материалы и методы исследования

В исследование включили 6299 пациентов с различной некоронарогенной патологией. 4099 взрослых находились на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБ им. С. С. Юдина ДЗ г. Москвы с января 2016 по июль 2017 г. Средний возраст их составил 59,8 ± 13,1 года. 2200 детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет (в среднем 2,9 ± 1,9) были госпитализированы в базовые инфекционные отделения ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора с апреля 2010 по июль 2017 г. Определение активности КК-МВ осуществляли методом иммуноингибирования КК-МВ овечьими поликлональными антителами. Значения КК общей получали иммуноферментным способом с помощью оптимизированного ультрафиолетового теста. Диагноз устанавливали на основании клинической картины, результатов дополнительных обследований, проведенных в соответствии с имеющимися стандартами ведения больных. Этиологическую диагностику осуществляли методом полимеразной цепной реакции. Во всех случаях была исключена острая коронарная патология.

После получения результатов лабораторного обследования оценивали соотношение КК-МВ/КК общая.

Статистическая обработка всех полученных данных осуществлялась на персональном компьютере с использованием программы Statistica, версия 6.1 (StatSoft Inc., США). Рассчитывали среднюю арифметическую (M), стандартное отклонение (σ), стандартную ошибку средних величин (m). Различия между рассчитанными показателями в группах оценивали по Z-критерию и критерию χ-квадрат, статистически значимыми считали при вероятности > 95% (p

Т. А. Руженцова*, доктор медицинских наук

Е. И. Милейкова**

А. В. Моженкова***

Ю. В. Новоженова***

О. М. Кобызева***

В. А. Дубравицкий #

Л. Л. Гребец ##

Н. А. Мешкова ###

* ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва

** Московский филиал «Медицинского университета «РЕАВИЗ», Москва

*** ГБУЗ ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ, Москва

# ГБУЗ МГНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ, Москва

## ГБУЗ ГП № 52 ДЗМ, Москва

### ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва

Значение повышения MB-креатинкиназы при различной экстракардиальной патологии/ Т. А. Руженцова, Е. И. Милейкова, А. В. Моженкова, Ю. В. Новоженова, О. М. Кобызева, В. А. Дубравицкий, Л. Л. Гребец, Н. А. Мешкова

Для цитирования: Лечащий врач № 10/2018; Номера страниц в выпуске: 80-83

Теги: сердце, коронарные артерии, диагностика, маркеры

Источник