- Сцинтиграфия костей скелета (остеосцинтиграфия)

- Отделение лучевой диагностики: КТ, МРТ, Рентгенография

- Вопросы дифференциальной диагностики костно-суставной патологии.

- Структура костно-суставной патологии.

- Вопросы, на которые должен ответить рентгенолог при обнаружении образования кости.

- Цель лучевых исследований.

- Важно.

- Оценка.

- Деструкция костной ткани.

- Кортикальная деструкция.

- Типы персональной реакции.

- Кальцификация матрикса.

- Остеомиелит.

- Отек костного мозга.

- Остеоартроз.

- Гиперпаратиреоз.

- Опухоль Брауна при гиперпаратиреозе

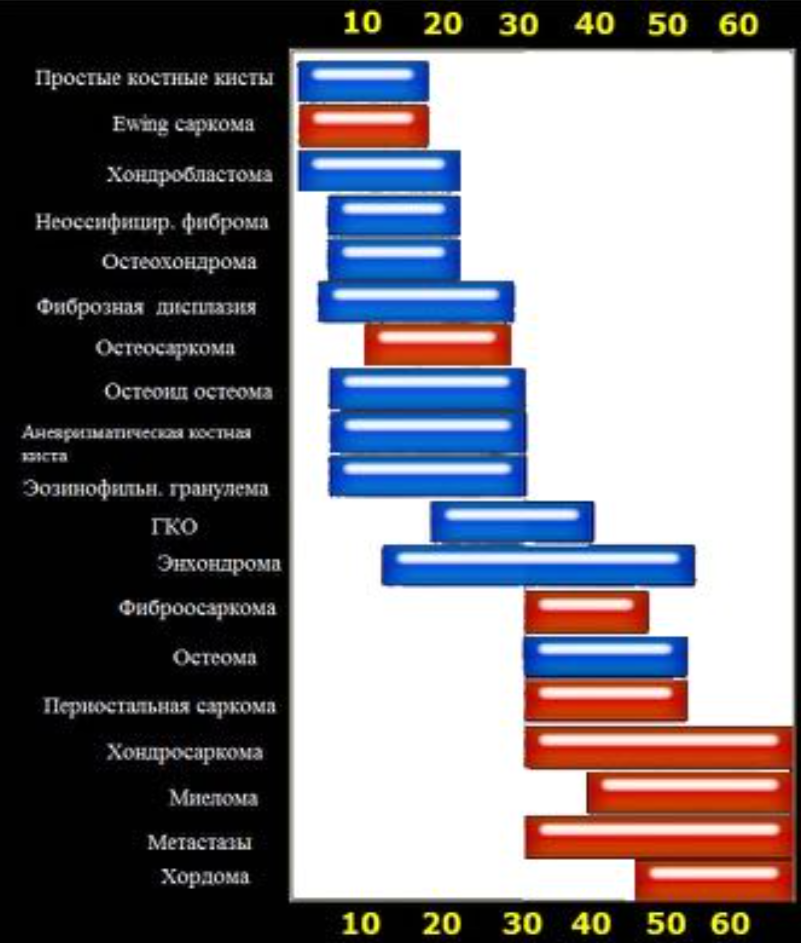

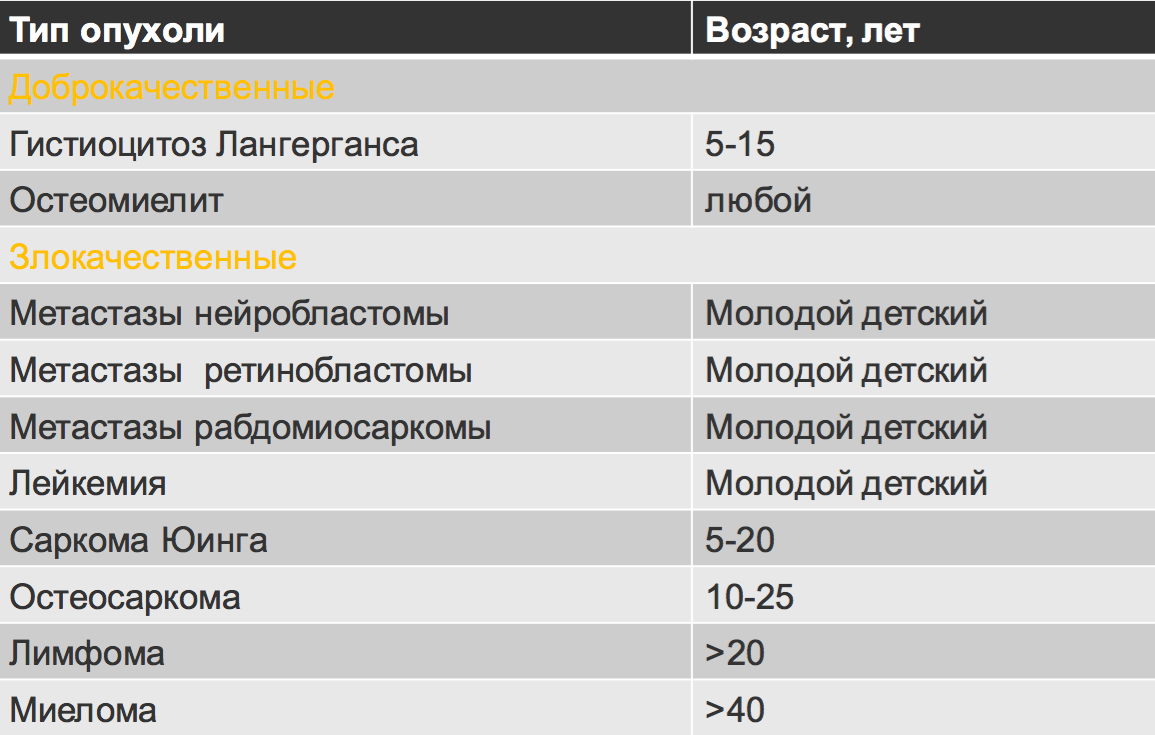

- Возрастное распределение костных образований.

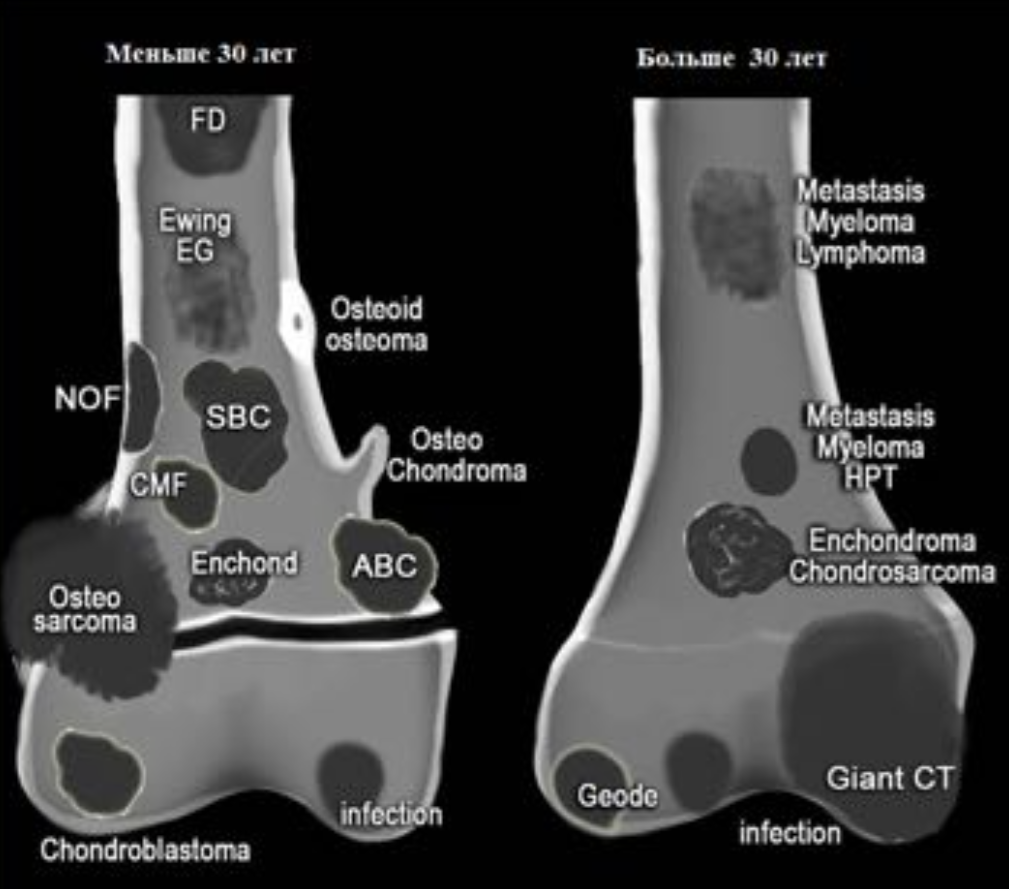

- Расположение.

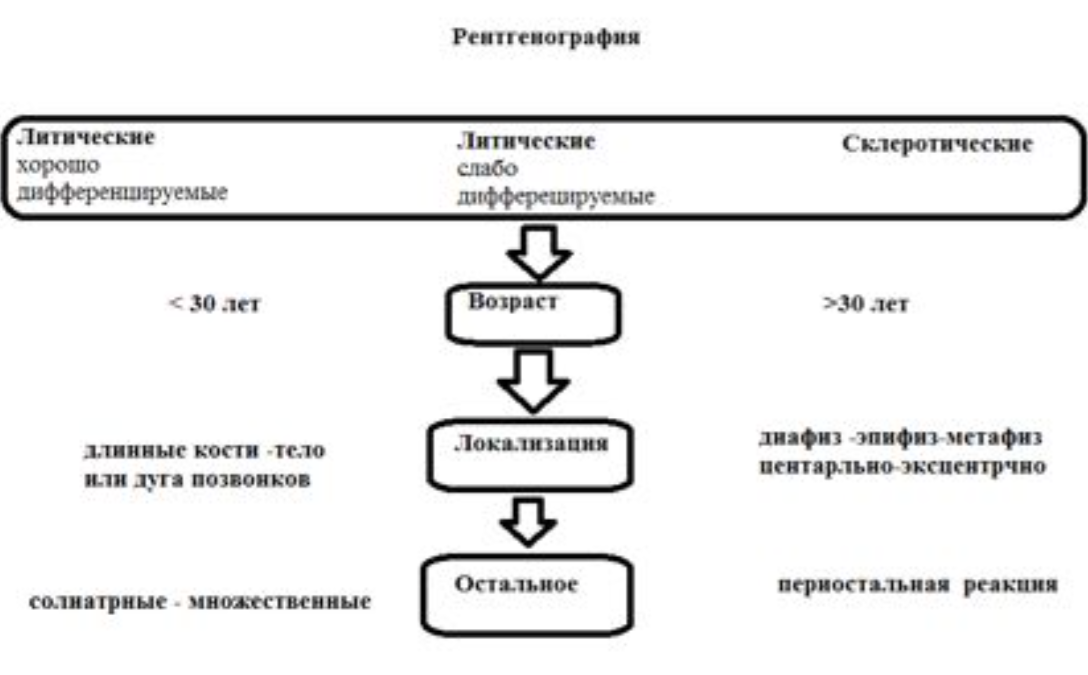

- Принцип оценки рентгенографии.

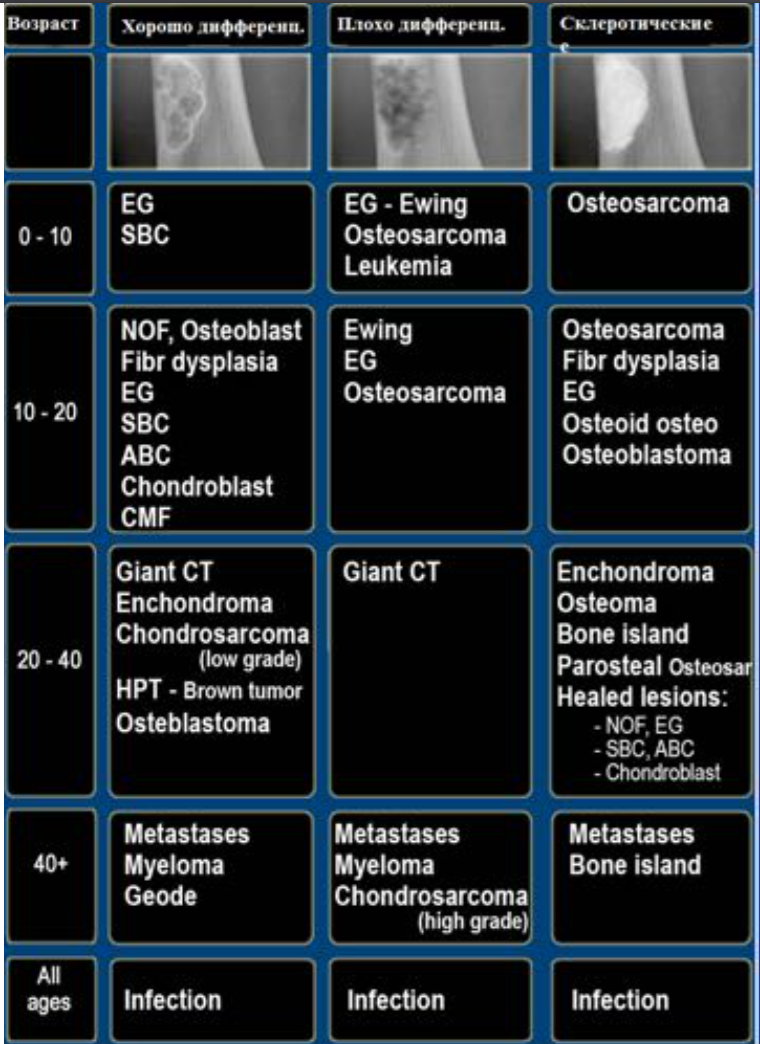

- Отношение возраста и наиболее частой патологии.

- Ключевые моменты дифференциальной диагностики.

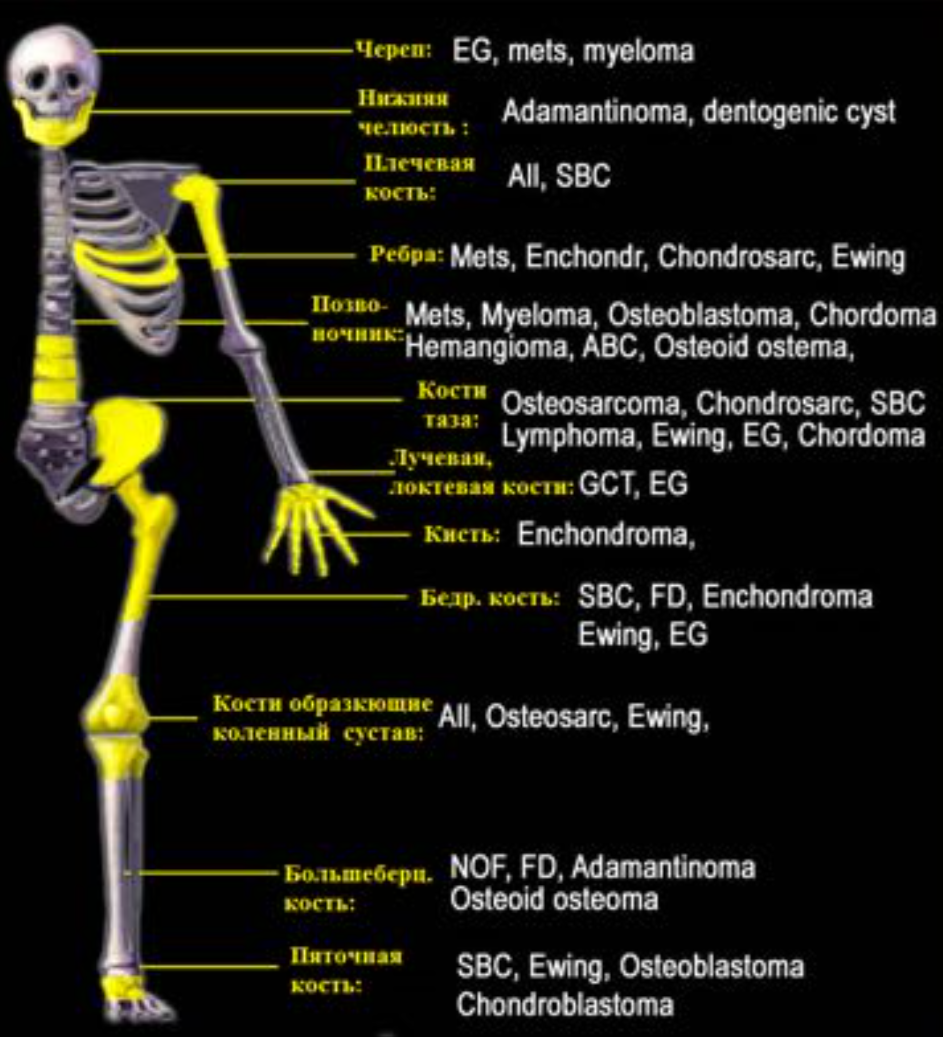

- Локализация опухолей костей.

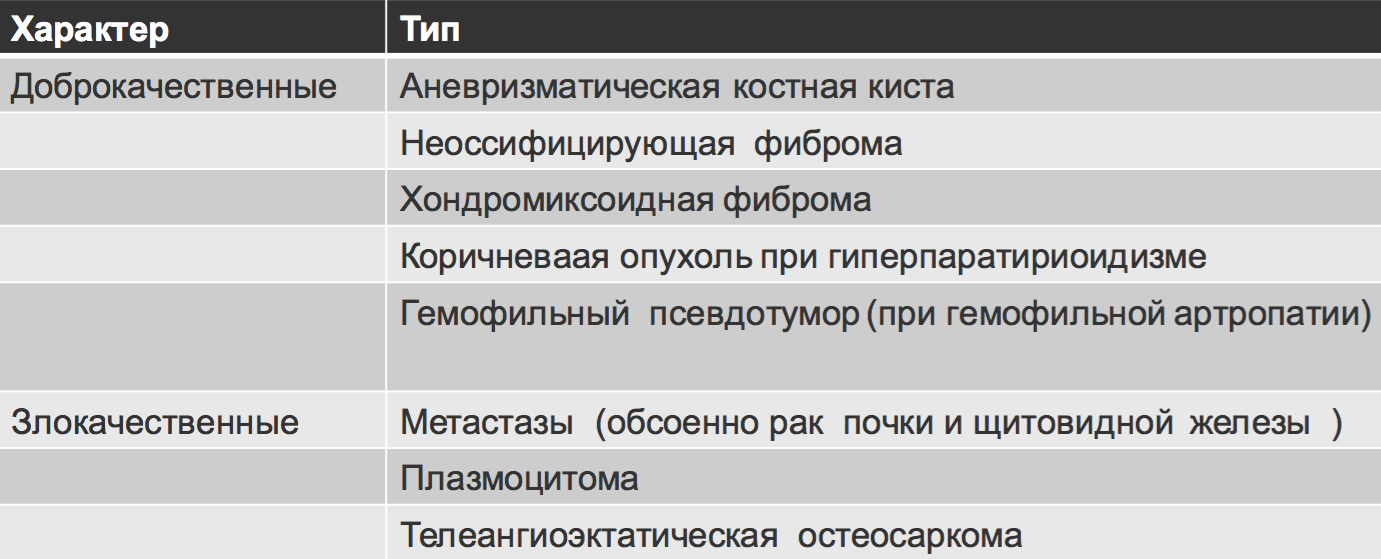

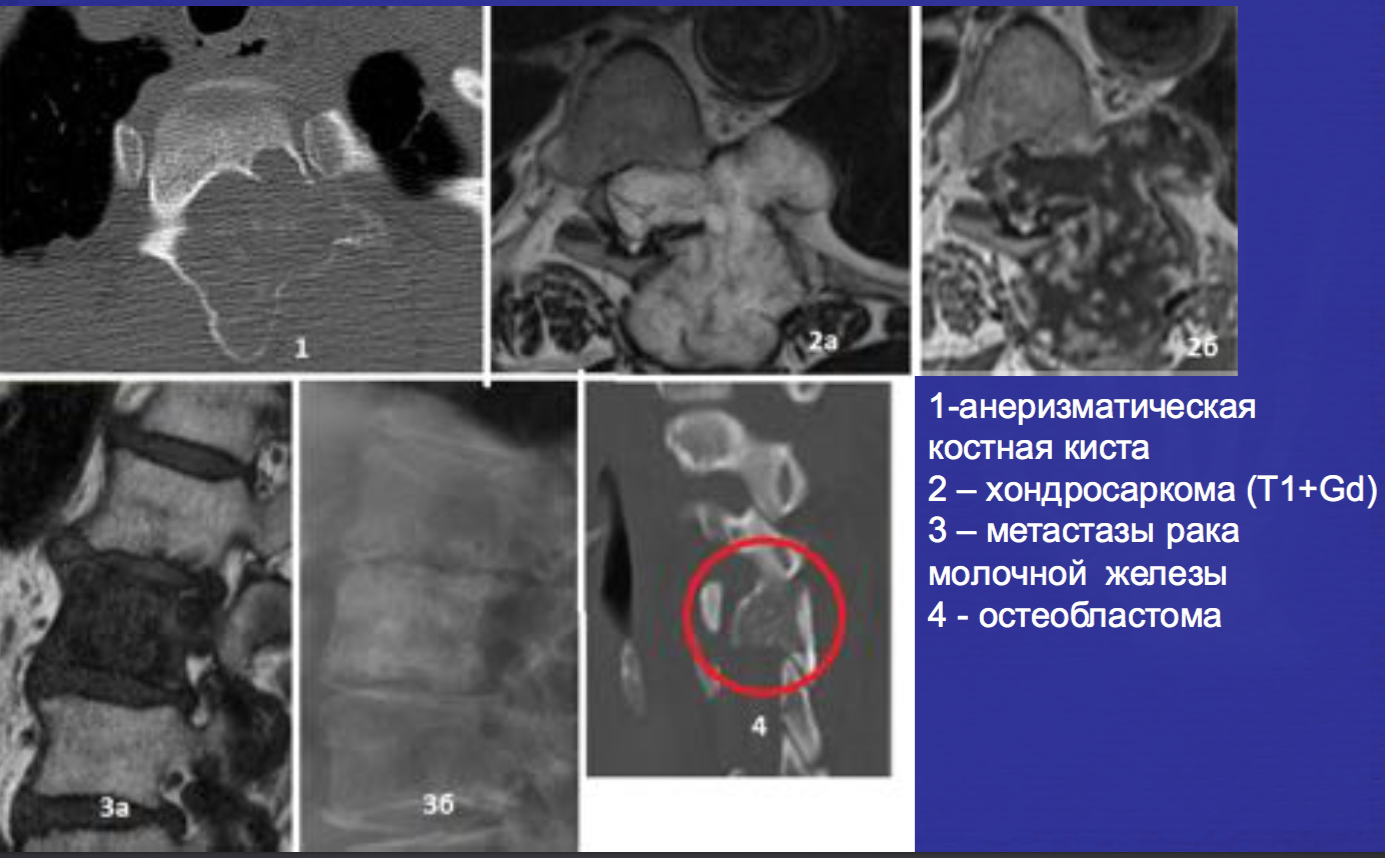

- Наиболее частые спинальные литические поражения.

- Другие варианты спинальных литических поражений.

- Болезнь Педжета.

- Аневризматические костные кисты .

- Еще один случай АКК

- Простая костная киста .

- Юкстаартикулярная костная киста .

- Метаэпифизиальный фиброзный дефект (фиброзный кортикальный дефект).

- Периостальный десмоид.

- Фиброзная дисплазия.

- Остеофиброзная дисплазия .

- Оссифицирующий миозит (гетеротопическая оссификация).

- Лангергансноклеточный гистиоцитоз.

Сцинтиграфия костей скелета (остеосцинтиграфия)

Это заболевание лечат:

Отделение лучевой диагностики: КТ, МРТ, Рентгенография

Запись на приём Задать вопрос

Сцинтиграфия костей скелета (остеосцинтиграфия) – это исследование метаболизма (обмена веществ) костной ткани с помощью радиофармацевтических препаратов (РФП), которые накапливаются в костях скелета.

Преимущества метода: возможность выявления патологии костной ткани до развития клинических и рентгенологических признаков поражения костей.

Показания к проведению остеосцинтиграфии:

- онкологические патологии с метастазированием в кости;

- диагностика переломов и опухолевых процессов в костях;

- контроль динамики лечения;

- определение зон с измененной костной тканью при дегенеративно-дистрофических процессах.

- остеомиелит, миеломная болезнь

Подготовка к сцинтиграфии костей скелета: не требуется.

В течение часа после введения РФП необходимо выпить 1 литр питьевой воды для улучшения накопления препарата в костях скелета и снижения лучевой нагрузки. Непосредственно перед исследованием обязательно опорожнить мочевой пузырь.

Противопоказания: Беременность.

Грудное вскармливание необходимо прервать на 48 часов от момента введения РФП.

Особенности проведения сцинтиграфии костей скелета:

Исследование проводится через от 1,5 до 3 часов после введения РФП. Занимает от 30 минут. Заключение выдается в день исследования.

Метастазы различных опухолей в кости:

Многие опухоли метастазируют в кости. В первую очередь подозрение на метастатическое поражение скелета возникает при раке молочной и предстательной желез, раке легкого, почек и некоторых других. Особую настороженность следует проявлять при увеличении уровня онкомаркеров, например: ПСА (простатспецифический антиген), СА 15-3 и некоторых других. После консервативного лечения или хирургического удаления опухоли рекомендуется динамическое наблюдение за состоянием костной ткани. Сцинтиграфию следует проводить первые 2 раза с промежутком 6-8 месяцев, затем, при нормальном результате исследования, через 1–2 года. Уточнять необходимость проведения повторных исследований нужно у специалиста-радиолога или Вашего лечащего врача.

Воспалительные и травматические изменений костной ткани:

Одним из показаний к проведению радионуклидных исследований костной системы (сцинтиграфии костей) являются воспалительные изменения костной ткани. Метод позволяет определить распространенность процесса, выявив очаги воспаления в костях и суставах во всем скелете, даже на ранних стадиях заболевания. На рентгенограммах при остеомиелитах, как правило, определяется меньшая распространенность процесса, чем на самом деле. Сцинтиграфия же показывает истинные размеры воспалительного очага.

Остеосцинтиграфия в ортопедии и вертебрологии:

При протезировании суставов или установке металлоконструкций в позвоночник сцинтиграфия костей скелета позволяет выявить механическую нестабильность компонентов протеза (расшатывание) либо воспалительный процесс вокруг протеза или металлоконструкции. В отличие от других методов исследования (рентген, КТ, МРТ) сцинтиграфия костей скелета позволяет определить интенсивность протекания воспалительного процесса в различных участках кости.

Стоимость радиоизотопных исследований:

Источник

Вопросы дифференциальной диагностики костно-суставной патологии.

Болезни костно-суставной системы и соединительной ткани представляют актуальную медико-социальную проблему не только национального, но и мирового значения.

Занимают одно из ведущих мест в структуре первичной и общей заболеваемости населения.

Являются наиболее частой причиной длительных болей и нетрудоспособности.

Структура костно-суставной патологии.

- дистрофические заболевания

- диспластические заболевания

- метаболические заболевания

- травма

- воспалительные заболевания

- неопластические заболевания

Вопросы, на которые должен ответить рентгенолог при обнаружении образования кости.

1 — неопластическое, инфекционное образование или результат дистрофических (диспластических) изменений или обменных нарушений

2 — доброкачественное или злокачественное

3 — первичное или вторичное образование

Необходимо использовать не скиалогический, а морфологический язык описания.

Цель лучевых исследований.

• Локализация

• Количественная оценка:

количество образований

инвазия.

• Качественная оценка:

злокачественное или доброкачественное предположительный гистологический тип

• Предполагаемый диагноз:

вариант нормы дистрофические/диспластические изменения нарушения обмена веществ (метаболические) травма

воспаление опухоль

Важно.

Направительный диагноз

• Возраст

• Оценка результатов предыдущих исследований, анализов

• Симптомы и результаты физикального обследования

• Моно – или полировальное поражение

Оценка изменений в анализах

• Остеомиелит – повышенное СОЭ, лейкоцитоз

• Доброкачественные опухоли — нет изменений в анализах

• Саркома Юинга – лейкоцитоз

• Остеосаркома — повышение ЩФ

• Метастазы, миеломная болезнь – анемия, повышение кальция в крови

• Миеломная болезнь – белок Бенс-Джонсона в моче

Оценка.

• Локализация образования

• Число образований

• Деструкция/склеротические изменения кости

• Наличие гиперостоза

• Тип периостальной реакции

• Изменения в окружающих тканях

Количественная оценка.

• Первичные опухоли – чаще солитарные

• Метастазы и миелома – множественные

Группы основных изменений

• изменениями формы и величины кости

• изменениями контуров кости

• изменениями костной структуры

• изменения надкостницы, хряща

• изменения окружающих мягких тканей

Группы основных изменений.

• Искривление кости (дугообразное, угловое, S -образное)

• Изменение длины кости (укорочение, удлинение)

• Изменение объема кости (утолщение (гиперостоз, гипертрофия), истончение, вздутие)

• Изменение костной структуры

остеолиз (деструкция, остеопороз, остеонекроз, секвестрация) – хорошо дифференцируемые, слабо дифференцируемые

• остеосклероз

Деструкция костной ткани.

• Доброкачественная — за счет экспансивного роста, повышения давления, надкостница сохраняется (долгое время), доброкачественная персональная реакция

• Злокачественная — инвазивный рост, плохая дифференцировка краев,мягкотканыйкомпонент, злокачественная периостальная реакция, периостальная гиперплазия, рисунок «изъеденный молью»

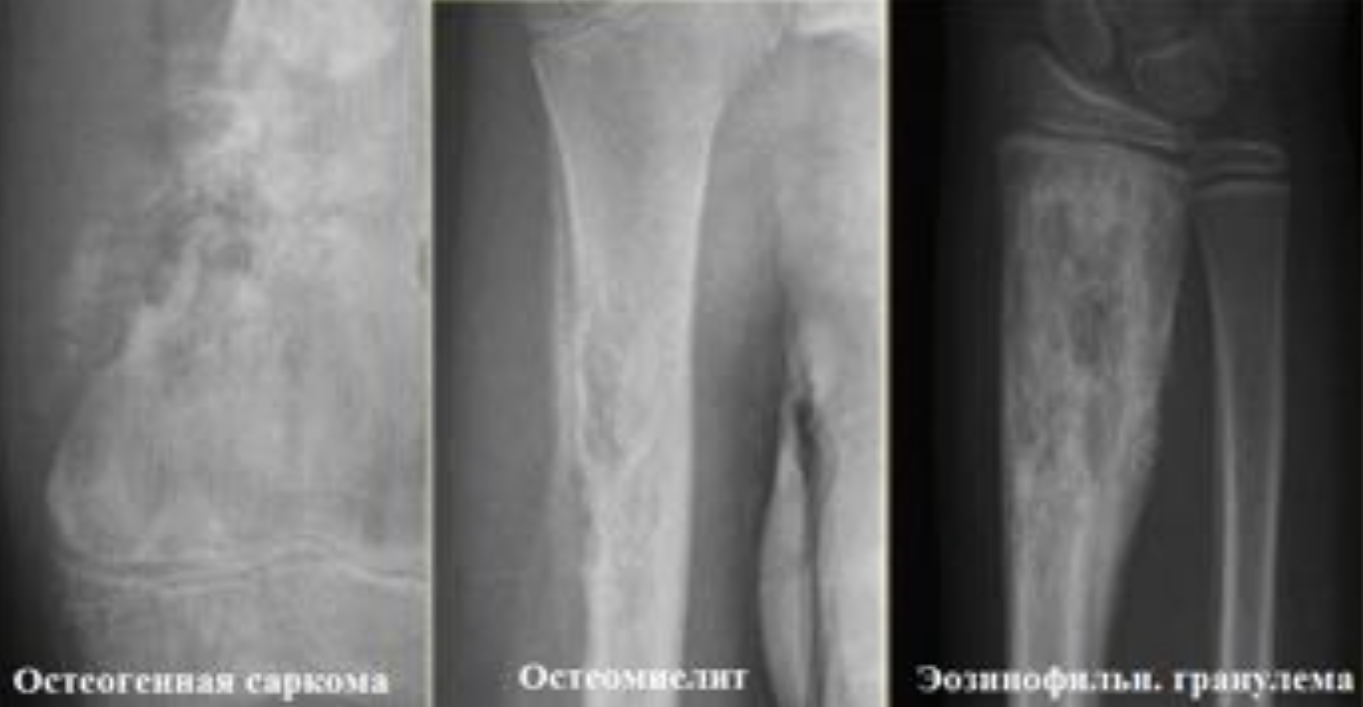

Кортикальная деструкция.

Определяется при широком спектре патологии, воспалительных измениях доброкачественных и злокачественных опухолях. Полная деструкция может быть при высокодифференцированных злокачественных опухолях, при локальных агрессивных доброкачественных образованиях, таких как эозинофильная гранулема, при остеомиелите. Частичная деструкция может быть у доброкачественных и низкодифференцированных злокачественных опухолях.

Фестончатость по внутренней поверхности (эндостальная) может при фиброзном кортикальном дефекте и низкодифференцированных хондросаркомах.

Вздутие кости так же является вариантом кортикальной деструкции — происходит резорбция эндоста и костеобразование за счет периоста, «неокортекс» может быть гладким, непрерывным и с участками прерывистости.

По данным рентгенографии при злокачественных мелко- круглоклеточных опухолях (саркома Юинга, мелкоклеточная остесакрома, лимфома, мезенхимальная хондросаркома) целостность кортикальной пластинки может быть сохранена, но, распространяясь чрез гаверсовы каналы, они могут формировать массивный мягкотканый компонент.

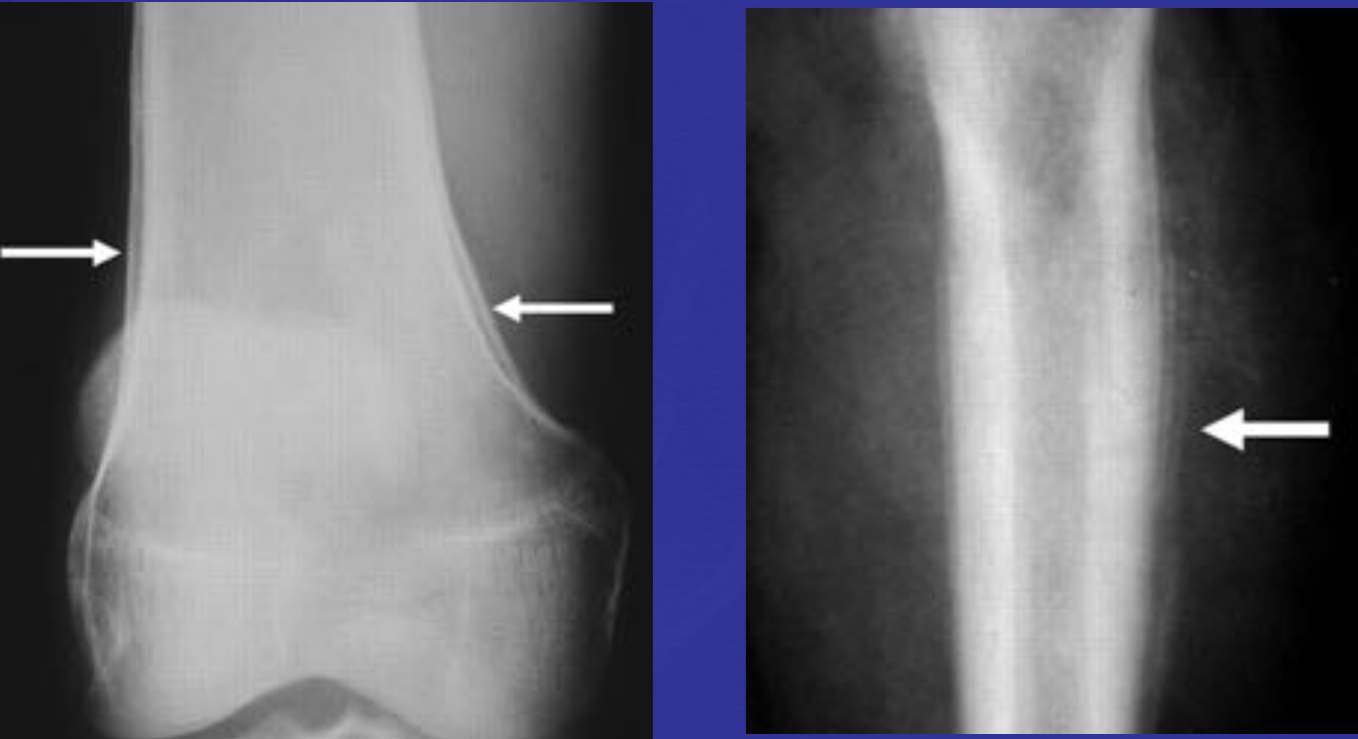

Типы персональной реакции.

- Солидный – линейный, отслоенный периостит

- «Луковичный» — слоистый периостит

- Спикулообразный – игольчатый периостит

- Козырек Кодмана (Codman) – периостит в виде козырька

- В отечественной практике деление на доброкачественный и агрессивные типы не используется и является противоречивым.

- Типы периостальной реакции

Линейный периостит (слева)

Луковичный периостит (справа)

- Типы периостальной реакции

Спикулообразный периостит (слева)

Козырек Кодмана (справа)

Кальцификация матрикса.

• Кальцинация хондроидного матрикса в хрящевых опухолях. Симптом «попкорна», кальцинация по типу хлопьев, по типу колец и дуг.

• Кальцинация остеоидного матрикса в остеогенных опухолях. Трабекулярная оссификация. Может быть в доброкачественных (остеоид остеома) и злокачественных опухолях (остеогенная саркома)

Остеомиелит.

— бактериальное воспаление костного мозга после металлоостеосинтеза (чаще у взрослых)

— ограниченный гнойный очаг с формированием деструкции (очаговый остеомиелит)

— поверхностная форма – затрагивает кортикальный слой кости и окружающие мягкие ткани

— распространенный тип остеомиелита – обширное поражение кости на фоне предшествующего процесса

— хронический остеомиелит – слоистые периостальные наслоения, происходит чередование процесса периостального костеобразования (периостоз) с образованием новой кости

— отек костного мозга (рентген негативная фаза, до 4 недель, метод выбора — МРТ )

— инфильтрация парасоссальных мягких тканей

— гнойное воспаление костного мозга

— некротизация костного мозга

— очаги деструкции

— образование секвестров

— распространение гноя вдоль мышечных структур, образование свищей

Сравнительное изображение остеомиелита

1) остеогенная саркома

2) остеомиелит

3) эозинофильная гранулема.

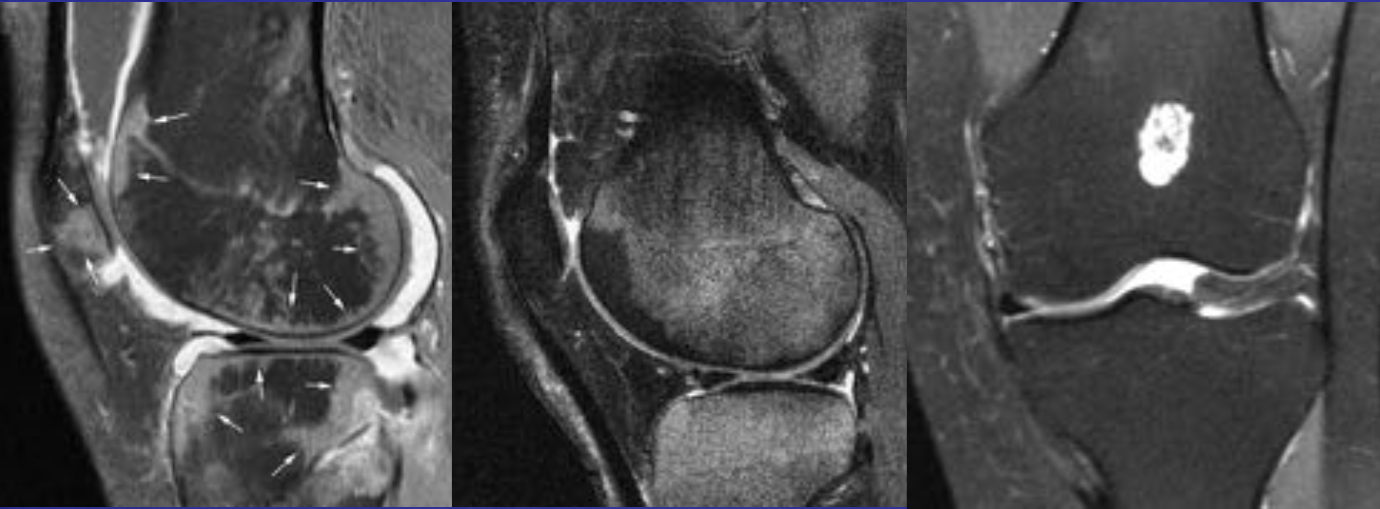

Отек костного мозга.

Отек мозга визуализируется при 15 разных патологиях.

- Слева — отек при ревматоидном артрите

- В центре — отек при талассемии

- Справа -энхондрома

Остеоартроз.

1 стадия

— субхондральный склероз

— краевые костные разрастания

2 стадия

субхондральные кисты (геоды)  выход на край — эрозии

сужение суставной щели

3 стадия

-дефигурация суставный поверхностей, нарушение взаимоотношения в суставе

— хондромаляция, субхондральный отек (МРТ)

— выпот в суставе (реактивный синовиит, МРТ)

— вакуум-феномен (кт)

Геоды встречаются при:

— остеоартрозы

- ревматоидный артрит (так же эрозии)

— болезни с нарушением отложения кальция (пирофосфатная

артропатия, хондрокальциноз, гиперпаратиреоидизм)

— аваскулярный некроз

Геоды. Эрозии.

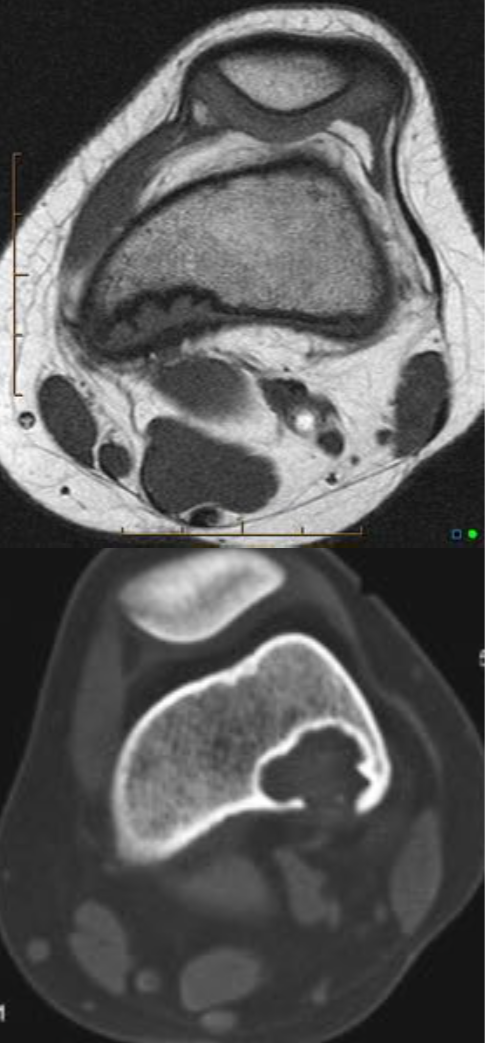

Гиперпаратиреоз.

• поднадкостничная резорбция в трубчатых костях кистей (лучевая часть), шейке бедренной кости, проксимальный отдел большеберцовой кости, ребрах

• туннелирование кортикального слоя

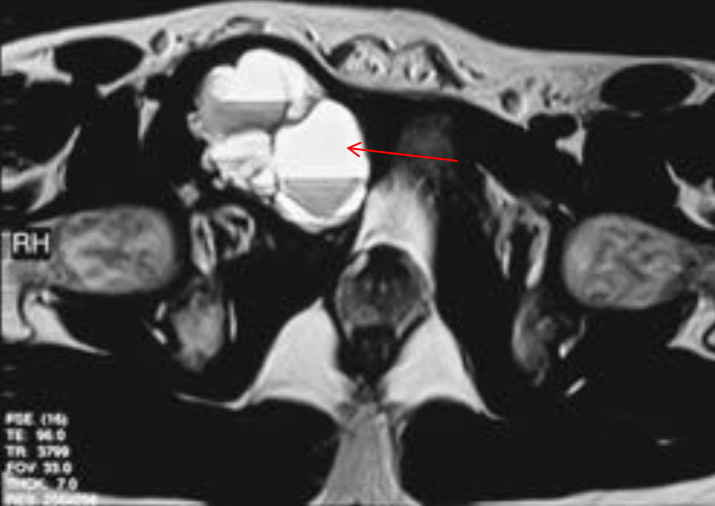

• опухоль Брауна (бурые опухоли) – литическое поражение с четкими ровными краями, раздувает надкостницу, м.б. кровоизлияние (кости таза, ребра, бедренная кость, кости лица). Чаще у женщин, возраст 30-60 лет. Развиваются У 20 % больных гиперапаратиреозом. Гетерогенный сигнал во последовательности на МРТ

• хондрокальциноз

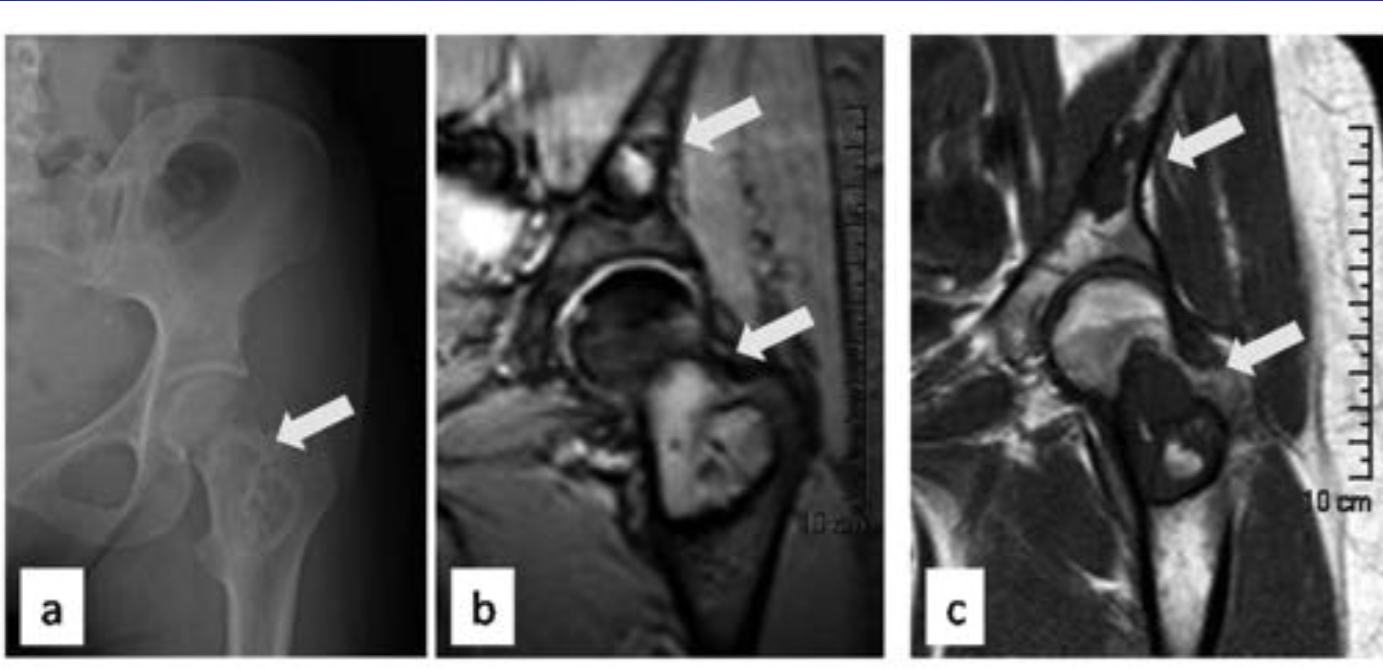

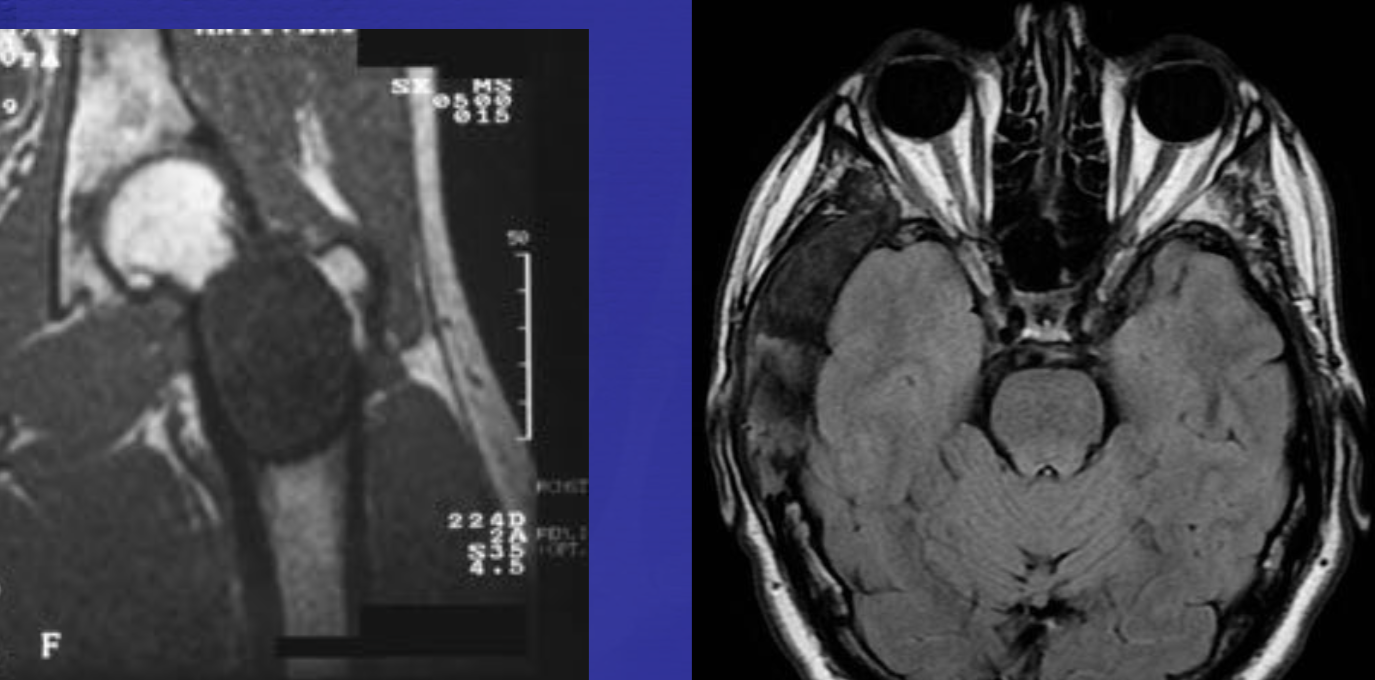

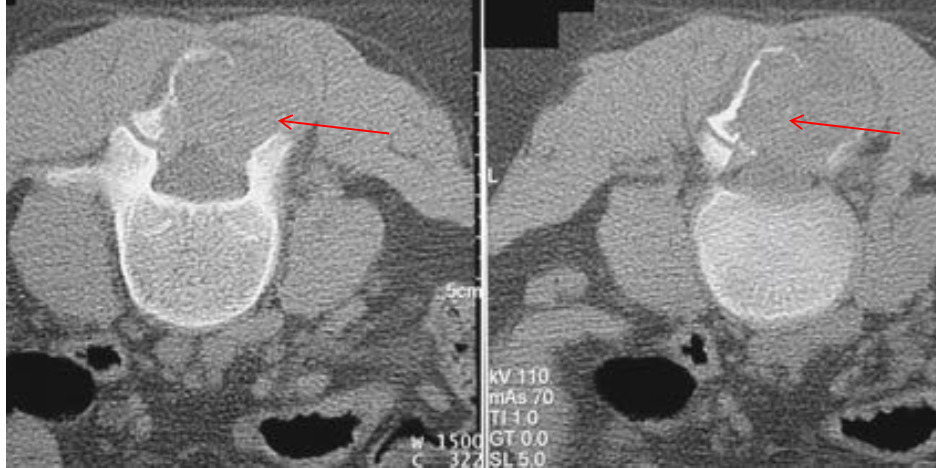

Опухоль Брауна при гиперпаратиреозе

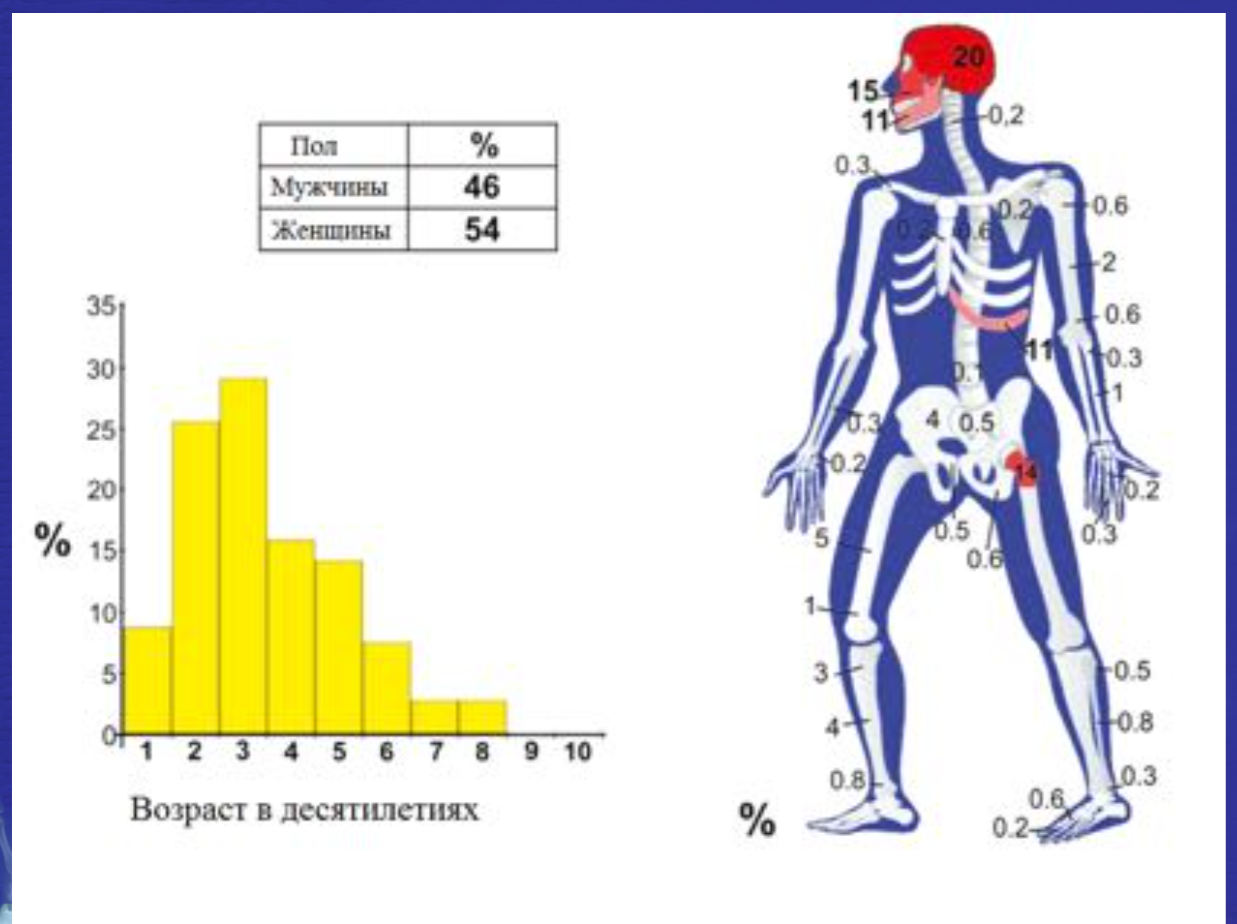

Возрастное распределение костных образований.

Локализация костных образований

FD- фиброзная дисплазия

Ewing – саркома Юинга

EG- эфозиноф.гранулема

Osteoidosteoma- остеоид- остеома

NOF – не оссифицир. Фиброма

SBC – простая костная киста

CMF – хондромиксоидная фиброма

ABC – анеривзматическая костная киста

Osteosarcoma – остеогенная саркома

Chondroblastoma – хондробластома

Osteohondroma – остеохондрома

Enchondroma-энхондрома

Chondrosarcoma –

хондросаркома

Infection — инфекция

Geode (геоды) –

субхондральная киста

Giant CT (GCT) – гигантоклеточная опухоль

Metastasis – метастаз

Myeloma –миелома

Lymphoma – лимфома

HPT- гиперпаратиреоидизм

Расположение.

• Центральное: простая костная киста, аневризматическая костная киста, эозинофильная гранулема, фиброзная дисплазия, энхондрома.

• Эксцентричное: остеосаркома, неоссифицирующая фиброма,хондробластома, хондромиксоидная фиьрома, остеобластома, гиганоклеточные опухоли.

• Кортикальное: остеоид-остеома.

• Юкстакортикальное : остеохондрома, парадоксальная остеосаркома

Принцип оценки рентгенографии.

Отношение возраста и наиболее частой патологии.

FD- фиброзная дисплазия

Ewing – саркома Юинга

EG- эфозиноф.гранулема Osteoidosteoma- остеоид-остеома

NOF – не оссифицир. Фиброма

SBC – простая костная киста

CMF – хондромиксоидная фиброма ABC – анеривзматическая костная киста Osteosarcoma – остеогенная саркома Chondroblastoma –хондробластома Osteohondroma – остеохондрома Enchondroma-энхондрома Chondrosarcoma – хондросаркома Infection — инфекция

Geode (геоды) – субхондральная киста

Giant CT (GCT) – гигантоклеточная опухоль Metastasis – метастаз

Myeloma –миелома

Lymphoma – лимфома

HPT- гиперпаратиреоидизм

Leukemia — лейкемия

Bone island –костные островки

Low grade – низкодифференцированная

High grade — высокодиффернцированная Parosteal Osteosar – параостальная остеосаркома

Ключевые моменты дифференциальной диагностики.

• Основная масса костных опухолей — остеолитические.

• У пациентов до 30 лет наличие зон роста является нормой

• Метастазы и миеломная болезнь всегда включаются в дифференциальный ряд множественного литического поражения у поражения у пациентов старше 40 лет

• Остемиелит (инфекция) и эозинофильная гранулемы могут симулировать злокачественную опухоль (агрессивный тип периостальной реакции, деструкция кортикальной пластинки, плохое дифференцирование краев)

• Злокачественные опухоли не могут вызывать доброкачественной периостальной реакции

• Наличие периостальной реакции исключает фиброзную дисплазию, энхондрому, неоссифицирующую фиброму, простую костную кисту.

Локализация опухолей костей.

FD-фиброзная дисплазия

Ewing – саркома Юинга

EG- эфозиноф. гранулема Osteoidosteoma- остеоид-остеома NOF – не оссифицир. Фиброма SBC – простая костная киста

CMF – хондромиксоидная фиброма ABC – анеривзматическая костная

киста

Osteosarcoma – остеогенная саркома Chondroblastoma –хондробластома Osteohondroma – остеохондрома Enchondroma-энхондрома Chondrosarcoma – хондросаркома Infection — инфекция

Geode (геоды) – субхондральная киста Giant CT (GCT) – гигантоклеточная

опухоль

Metastasis – метастаз

Myeloma –миелома

Lymphoma – лимфома

HPT- гиперпаратиреоидизм

Leukemia — лейкемия

Bone island –костные островки

Low grade – низкодифференцированная High grade —

высокодиффернцированная Parosteal Osteosar – параостальная

остеосаркома

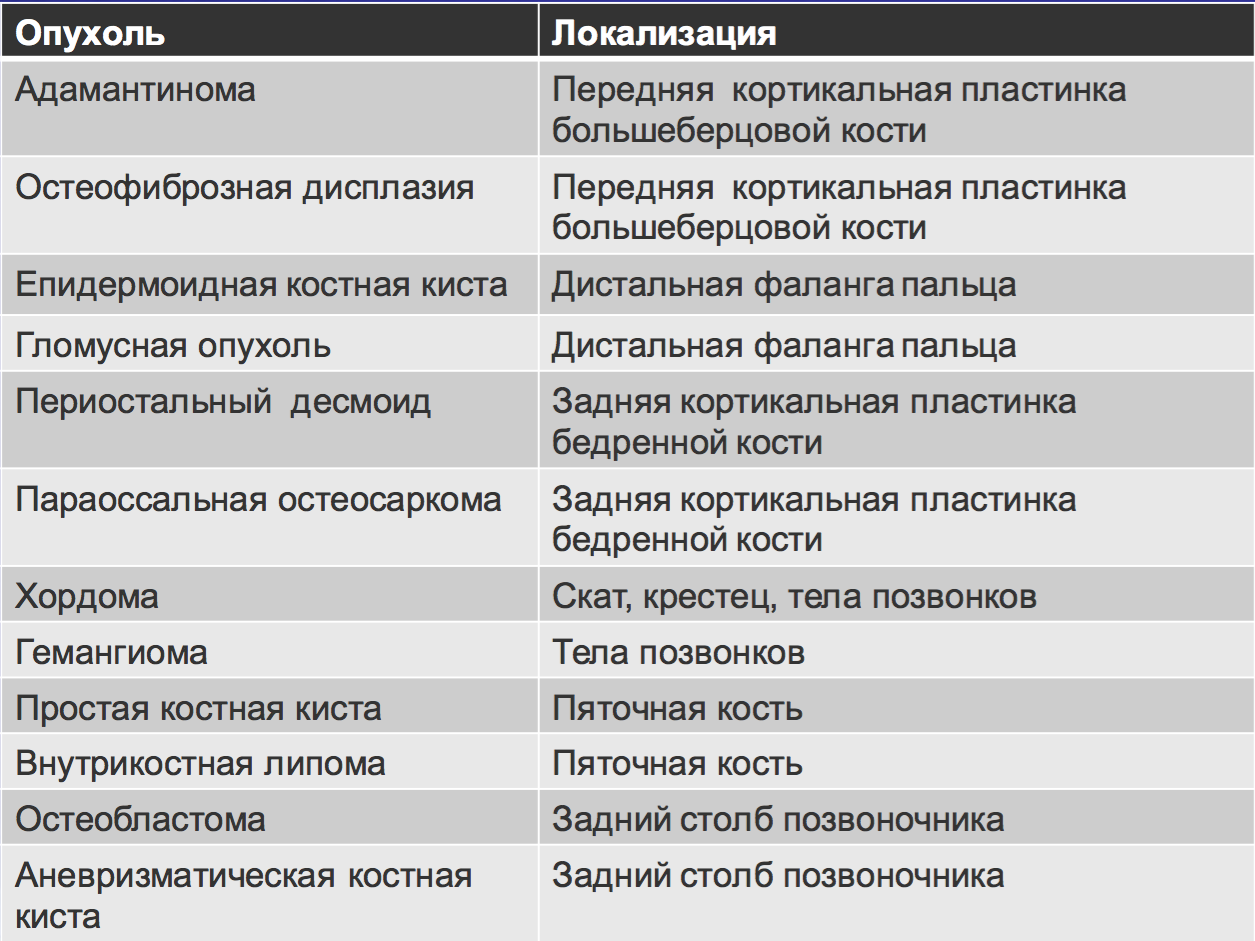

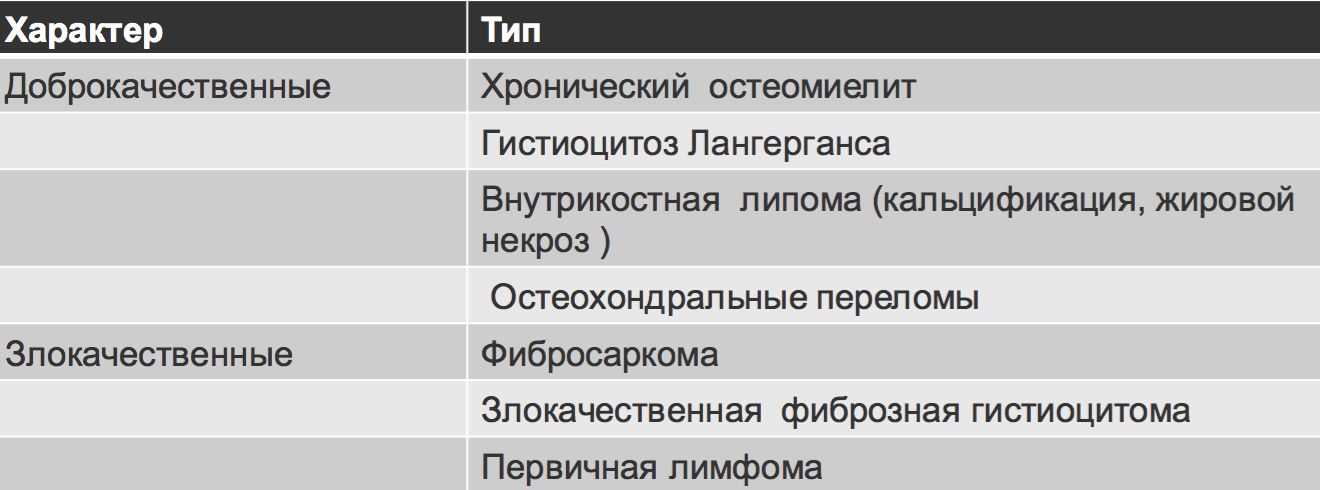

Специфическая локализация ряда костных образований.

Образования с множественными литическими изменениями по типу «изъеденных молью»

Изменения, которые могут формировать секвестр

Образования с множественными литическими изменениями по типу «мыльных пузырей»

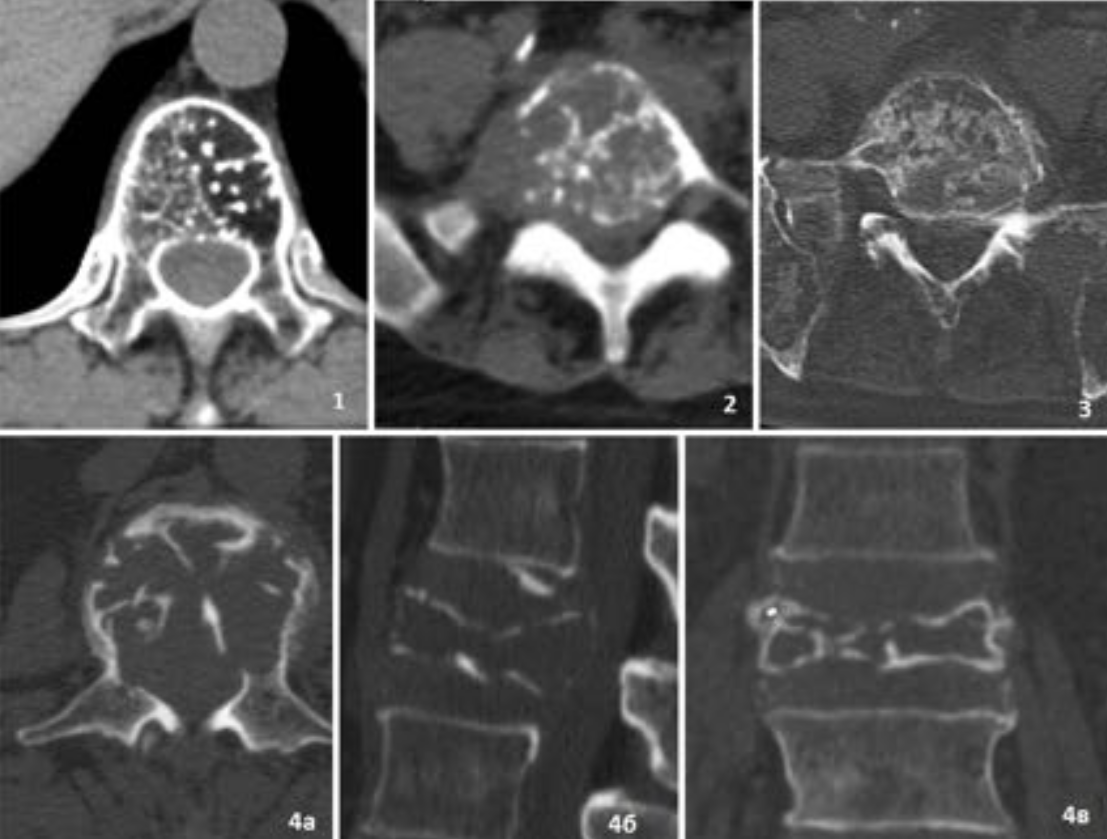

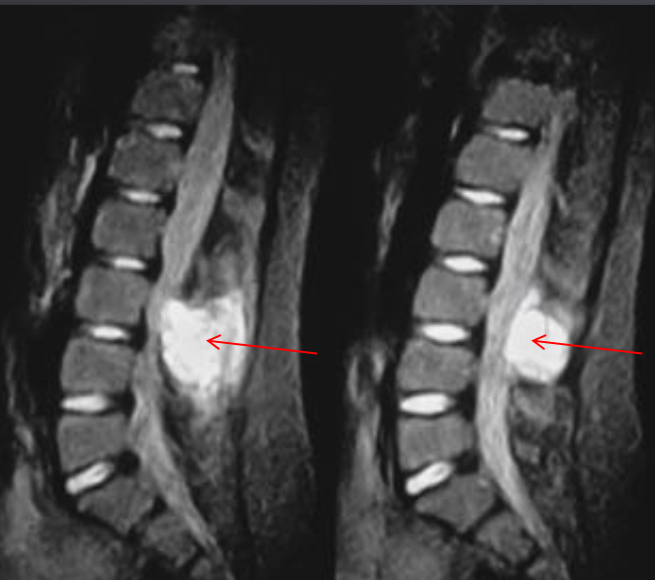

Наиболее частые спинальные литические поражения.

3- множественная миелома

4 — плазмоцитома

Другие варианты спинальных литических поражений.

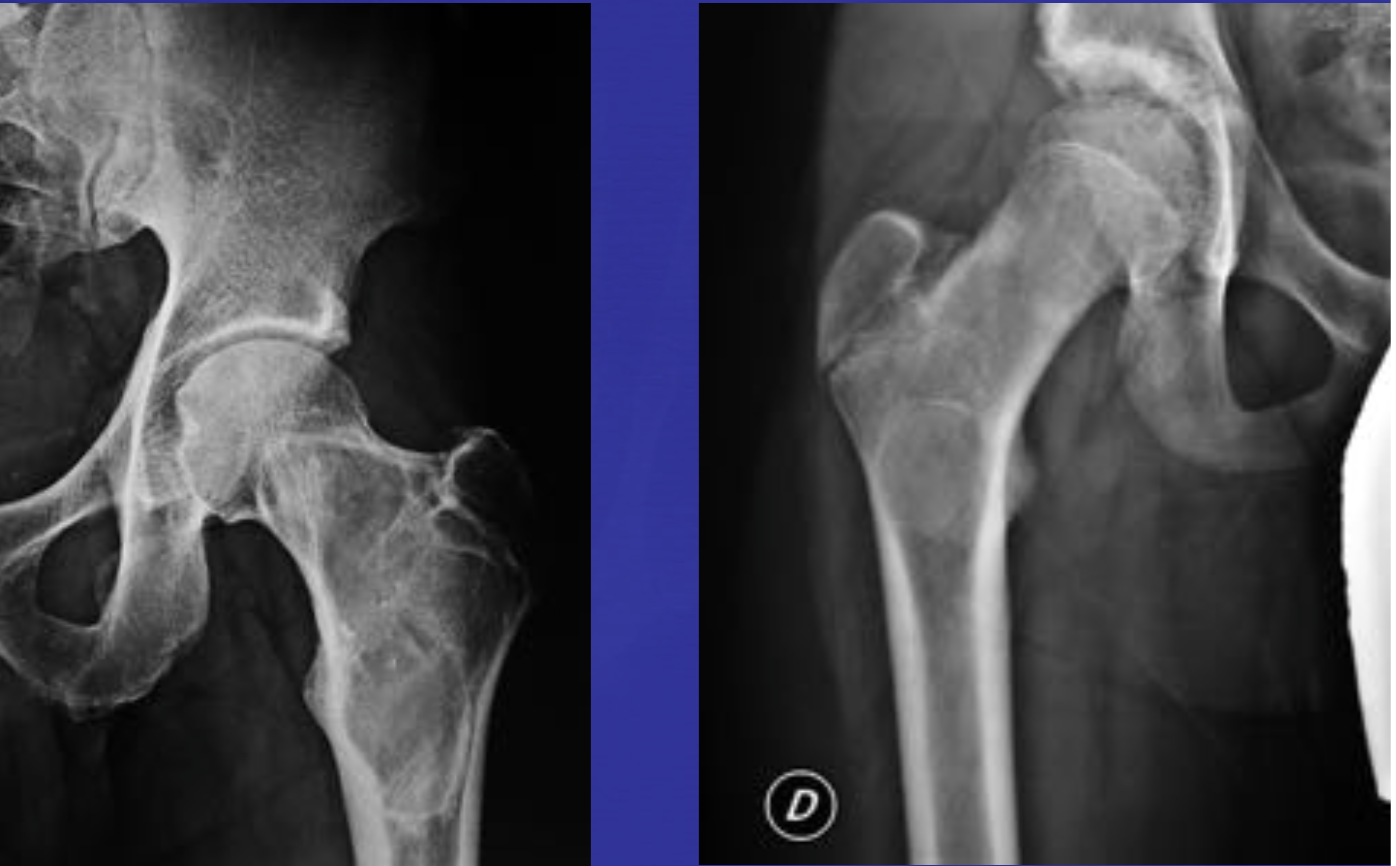

Болезнь Педжета.

Болезнь Беджета (БП) является довольно распространенным заболеванием во многих европейских странах, США. Оценка распространенности у людей старше 55 лет колебалась от 2% до 5%. Факт, что значительная доля пациентов остаются бессимптомными на протяжении всей их жизни. БП всегда следует рассматривать в дифференциальной диагностике остеосклеротических, а также остеолитических скелетных поражений.

I стадия (литическя) — острая стадия, определяется деструкция кортикального слоя в виде очагов пламени или в форме клина.

II стадия (переходная) – смешанное поражение (остеолиз + склероз).

III стадия (склеротическая) – преобладание склероза с возможной деформацией кости

В монооссальных случаях, частота которых, согласно публикациям, начинается от 10-20% доходя до почти 50%, дифференциальный диагноз может быть гораздо сложнее. В огромном большинстве случаев БП, наличие неоднородных участков костного склероза или остеолиза с искажением трабекулярной архитектуры в сочетании с кортикальным утолщением и фокальным утолщением кости практически патогномоничен для данного заболевания. Бедренная кость является второй наиболее распространенной монооссальной локализацией после таза. В случаях, когда имеется ее дистальное поражение, рентгенологические признаки, характерные для БП, выявляются с меньшей частотой или менее выражены, так что дифференциация с другими процессами, в частности, опухолевыми, может быть затруднена.

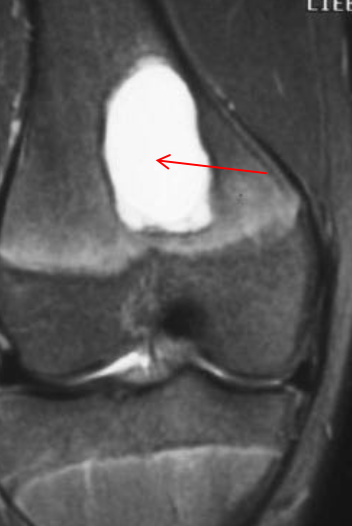

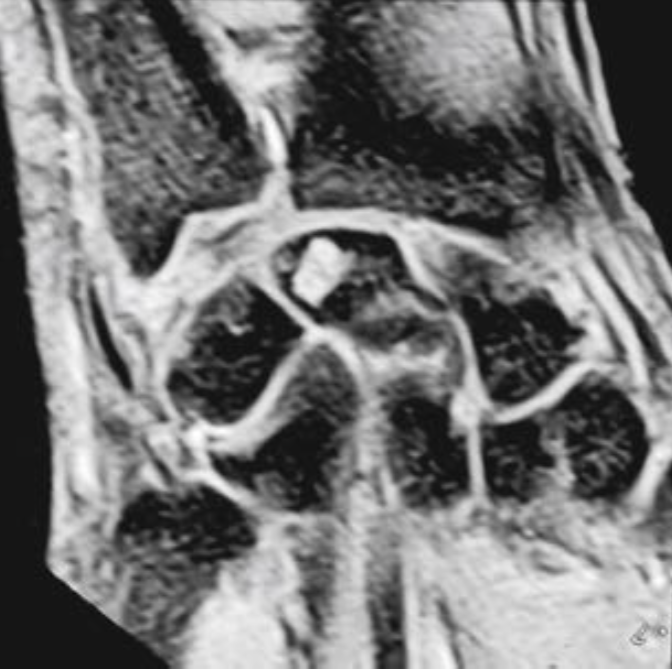

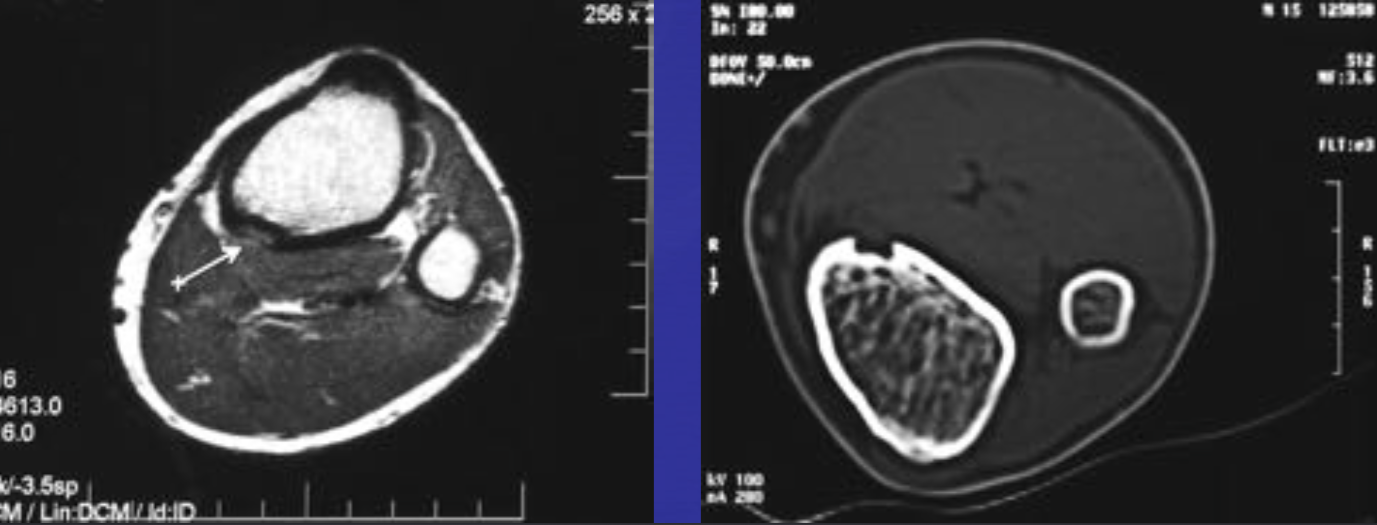

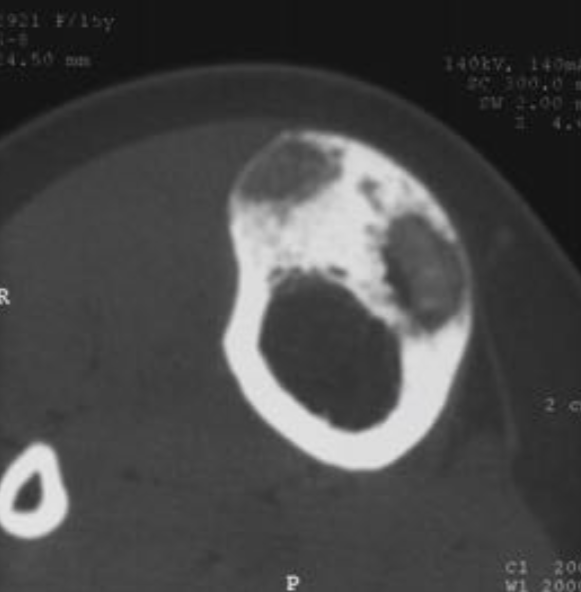

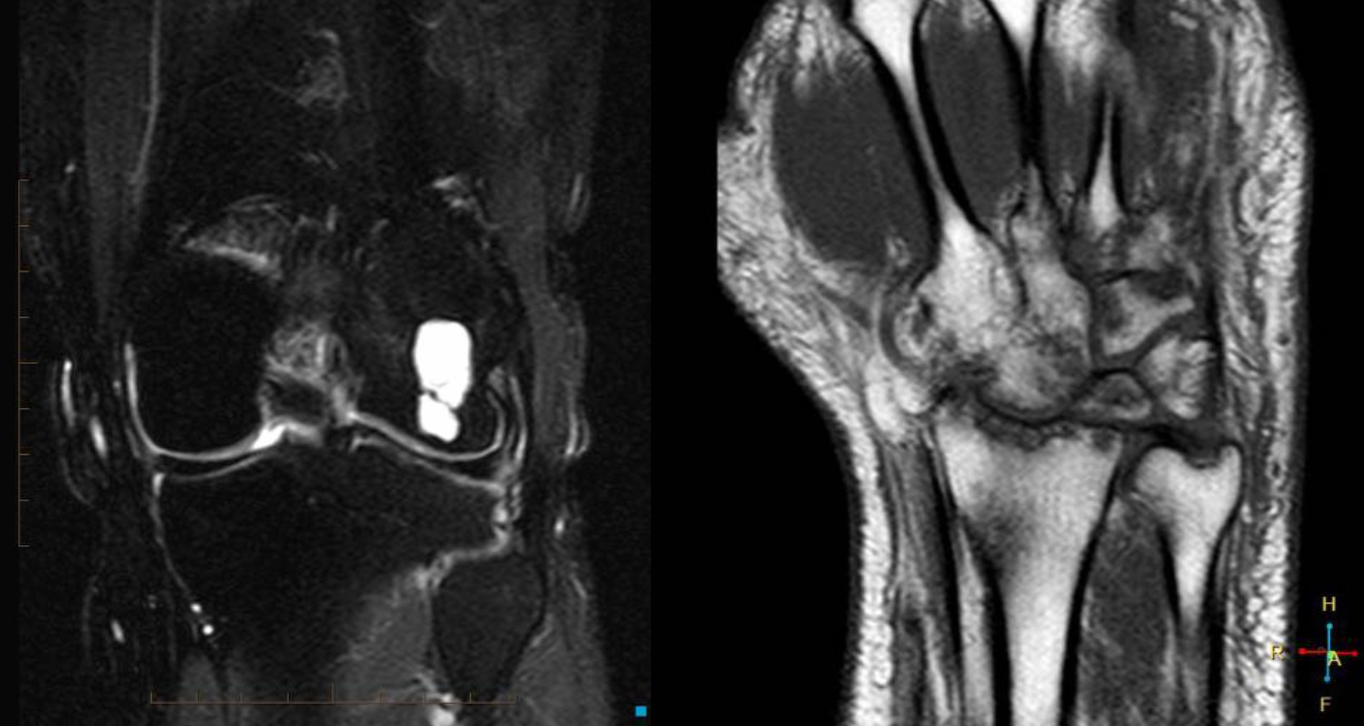

Аневризматические костные кисты .

• Интрамедуллярное эксцентричное метаэпизеальное многокамерное кистозное образование

• В полостях определяются множественные уровни жидкости содержащие кровь

• Ограничены мембраной различной толщины, состоящие из костных трабекул и остеокластов

• В 70% — первичные, без явных причин

• В 30% — вторичные, в результате травмы

• Этиология неизвестна, предполагается неопластическая природа

• Половой предрасположенности нет, в любом возрасте

• Чаще располагаются в длинных трубчатых костях и позвоночнике

Аневризматические костные кисты

• Многокамерные кисты с перегородками

• Множественные уровни жидкости

• Склеротическое кольцо по периферии

• При локализации в позвонках – поражает более одного сегмента

• Редко располагается центрально

«Раздувает» кость, вызывает деструкцию костных балок, компактного вещества

• Может распространяться на соседние костные элементы

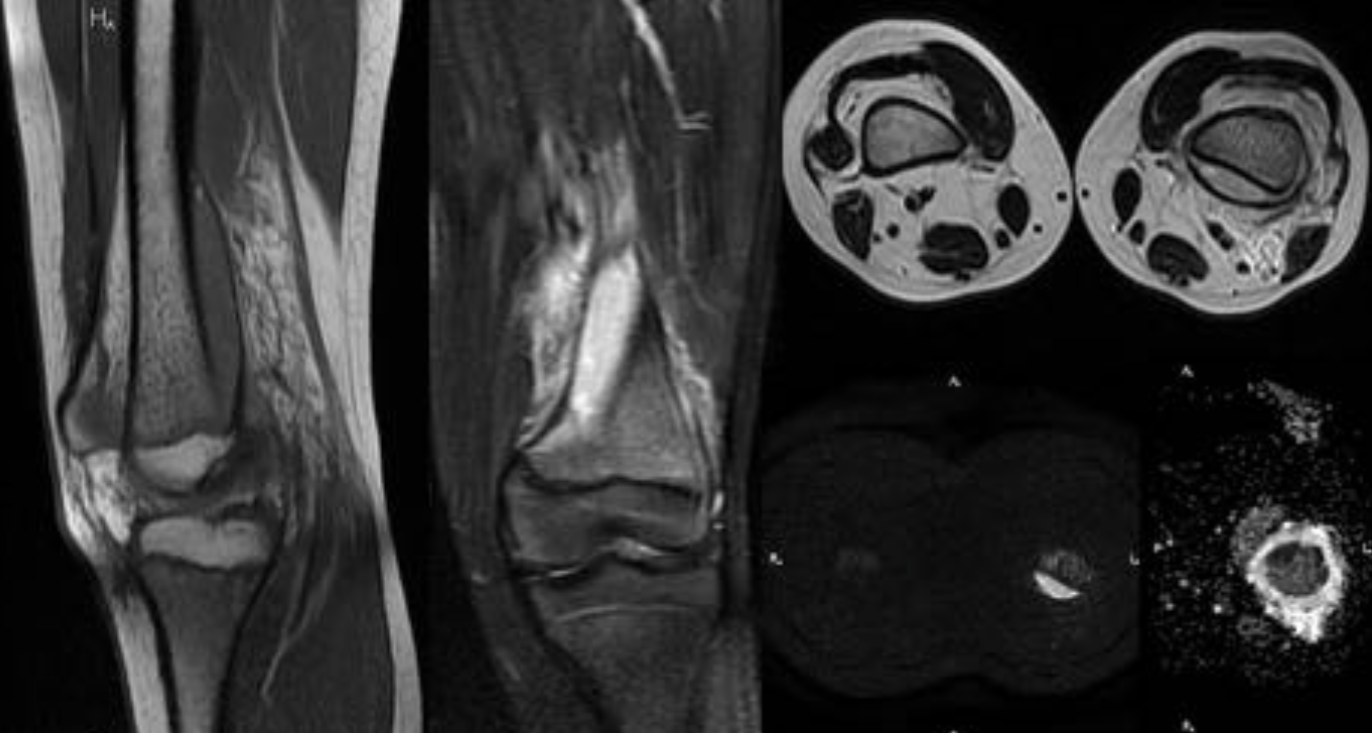

Еще один случай АКК

Еще один случай АКК

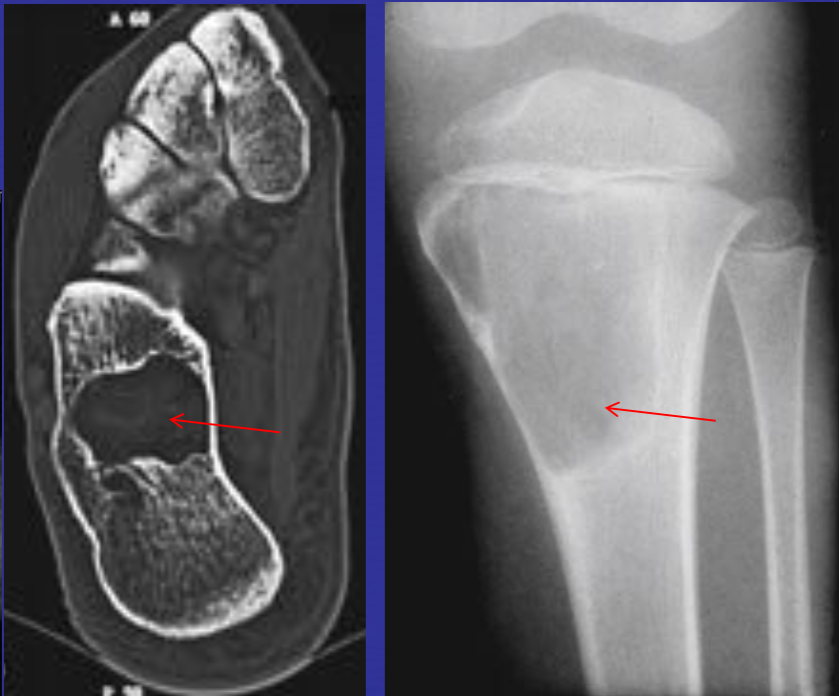

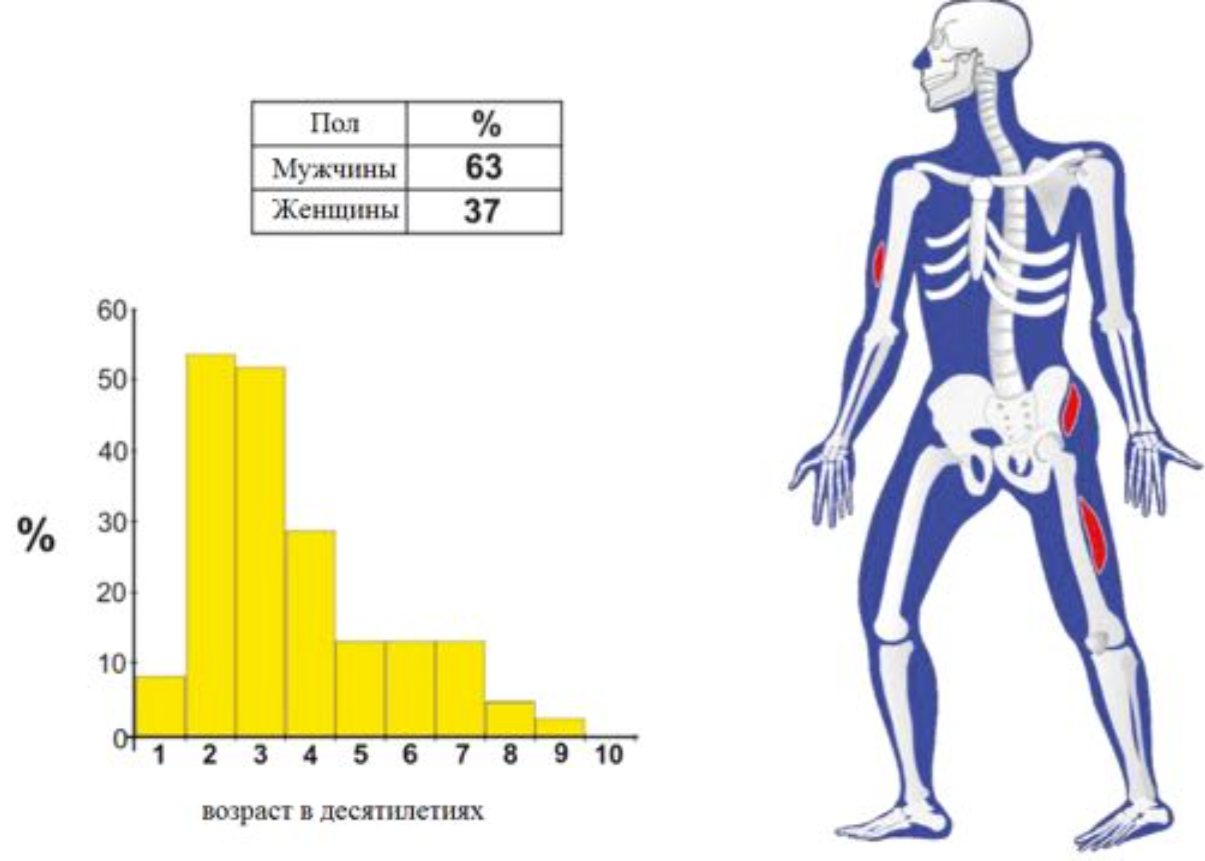

Простая костная киста .

Интрамедуллярные, чаще односторонние полости, с серозным или серозно-геморрагическим содержимым, отделены мембраной различной толщины

• Чаще встречаются у мужчин (2/3:1)

Обнаруживаются на первых двух декадах жизни у 80 %

• В 50 % — проксимальная половина плечевой кости

• В 25 % — проксимальная половина бедренной кости

• Третья локализация по частоте встречаемости – проксимальная половина малоберцовой кости

• У пожилых пациентов чаще встречается в таранной и пяточной костях

• Хорошо отграниченные, симметричные

• Не распространяются выше эпифизиальной пластинки

• Располагается в метаэпифизе, с ростом в диафиз

Деформируют и истончают компактную пластинку

• Периостальная реакция отсутствует

• Возможны переломы, на фоне кист

• Септ практически не содержат

• На T2W, stir, PDFS высокий однородный сигнал, низкий на T1W, без солидного компонента. Признаки высокобелкового компонента (кровь, повышение сигнала на T1W) возможно при переломах

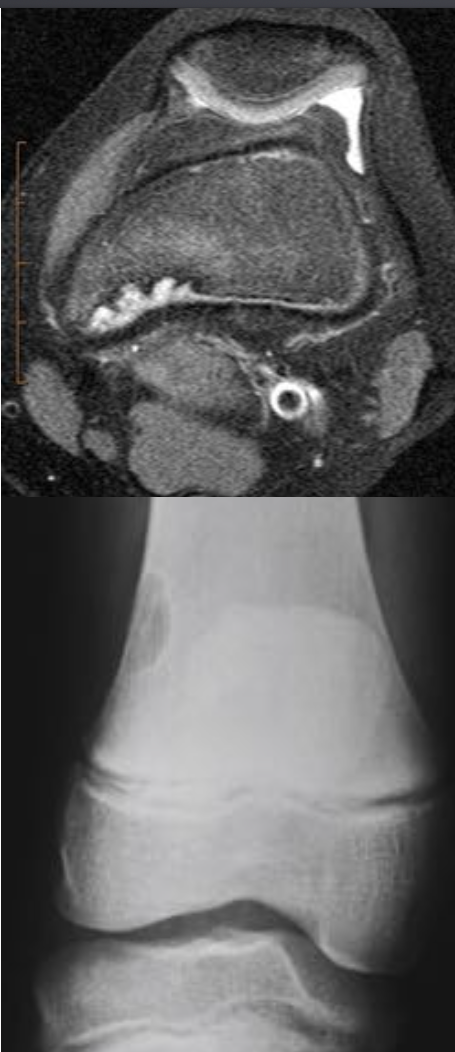

Юкстаартикулярная костная киста .

• Ненеоплатическое субхондральное кистозное образование, развивается в результате мукоидной дегенерации соединительной ткани

• Не связно с дистрофическими процессами

• Содержит муцинозную жидкость и отграничена фиброзной тканью с миксоидными имениями

• Если в суставе определяются дистрофические изменения, это изменение трактуется как дегенеративнная субхондральная псевдокиста (чаще носят множественны характер)

• Преобладают мужчины

• 80% — между 30 и 60 годами

• Чаще располагается в тазобедренном, коленном суставах, голеностопных, лучезапястных и плечевых

Юкстаартикулярная костная киста

• Определяется в виде хорошо отграниченного овального или округлого кистозного образования

• Эксцентрично

• Располагается субхондрально, в эпифизах

• Ограничены соединительнотканной мембраной с фибробластами, коллагеном, синовиальными клетками

• Синонимы – внутрикостный ганглион, внутрикостная мукоидная киста.

• Могут деформировать надкостницу

• Отграничены склеротическим ободком

• Чаще1-2см,редкодо5см

• Дистрофические изменения в суставе не выражены

- Однородный низкий сигнал на T1W, высокий на T2W

- Низкий сигнал во все последовательности в склеротическом ободке

- Может быть отек (высокий сигнал на stir) в прилежащем костном мозге

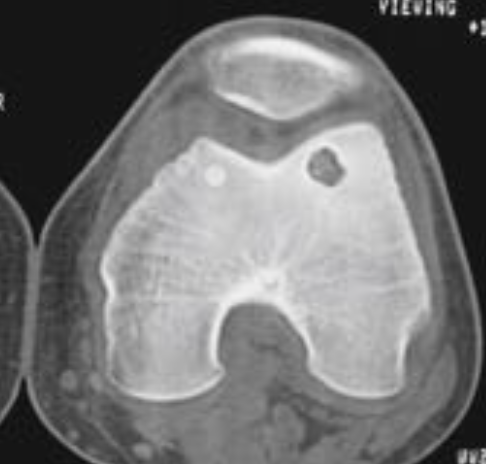

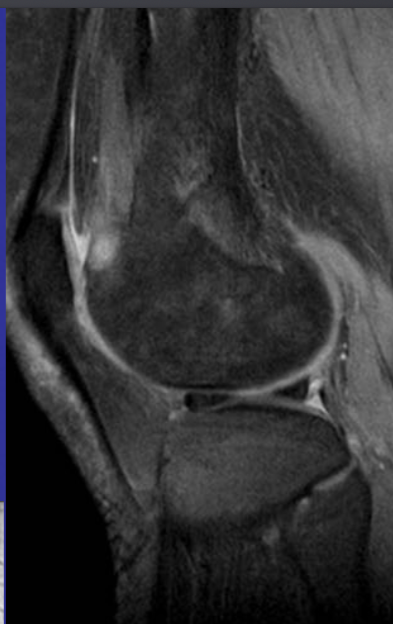

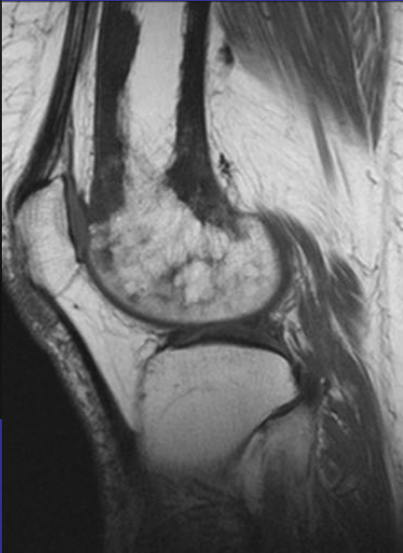

Метаэпифизиальный фиброзный дефект (фиброзный кортикальный дефект).

• Синоним – неоссифицирующая фиброма (не путать с фиброзной дсиплазией), применяется для образований более 3 см

• Ненеоплатическое образование

• Состоит из фиброзной ткани с многоядерными гигантскими клетками, гемосидерином, воспалительными элементами, гистиоцитами с жировой тканью

• Одно из самых частых опухолеподобных образований костной ткани

• 60% — мужчины, 40% — женщины

• 67% — на второй декаде жизни, 20% — на первой

• Наиболее часто поражает дистальный метаэпифиз бедренной кости и проксимальный метаэпифиз большеберцовой кости. Составляют 80 % случаев

• Длинник располагается вдоль оси кости

• 2-4см, редко до 7 см и более

• Кистозное образование в метаэпифизе, всегда вплотную прилежит к эндостальной поверхности компактной пластинки, часто по периферии склероз, четко отграничена от окружающего костного мозга

• Может вызывать деструкцию кортикальной пластинки, осложняться переломом

• Шире в дистальной части

• Роста через метаэпифизиальную пластинку нет, распространяется по направления к диафизу

• Могут быть геморрагические изменения

• Нет периостальной реакции, изменений со стороны прилежащих мягких тканей

• Сниженный сигнал на T1W, вариабельный на T2W, stir чаще — высокий

Периостальный десмоид.

• Вариант фиброзного кортикального дефекта, локализующийся по дорзальной поверхности дистальной трети бедренной кости

• Семиотика аналогичная фиброзному кортикальному дефекту,толькопроцессограничен кортикальный пластинкой

Фиброзная дисплазия.

• Доброкачественное интрамедуллярное фиброзно-костное диспластическое приобретенное образование

• Может быть моно- и полиоссальное поражение

• Монооссльаная форма – 75%

• Немного преобладают женщины (Ж-54%, М-46%)

• Возрастные характеристики представлены на следующем слайде

• У 3% пациентов с полиоссальной формой развивается синдром McCune-Albright (пятна цвета «кофе с молоком» + эндокринные нарушения, наиболее часто – гонадотропнозависимое преждевременное половое созревание)

Локализация

Длинные трубчатые кости – проксимальная треть бедра, плечевая кость,большеберцовая кость

• Плоские кости — ребра, челюстно-лицевая область — верхняя и нижняя челюсть

• В трубчатых костях локализуется в метаэпифзах и диафизах

При открытых зонах роста – локализация в эпифизах редкость

• Гистологически состоит из фибробластов, плотног о коллагена, богато васкуляризированного матрикса, присутствуют костные трабекулы, незрелые остеоиды, остеобласты

• Возможны патологические переломы, перпендикулярно длинной оси

Патогномоничным признаком является картина «матового стекла» по данным КТ и рентгенографии, реже может наблюдаться картина литических изменений, в зависимости от степени преобладания фиброзного компонента

• Экспансивный рост

• Четкие контуры

• Высокие цифры плотности, в сравнении с губчатым веществом, но меньше, чем у компактного

• Деформирует, «раздувает » кость

• В трубчатых костях формируется деформация по типу «посоха пастуха»

• Периостальная реакция, мягкотканый компонент не выражены, деструкции кортикальной пластинки не определяется

Могут формироваться массы с экспансивным ростом

• Редко хрящевый компонент

• Высокий сигнал на T2W, симптом «матового стекла» определяется как легко минерализованное образование. КТ картина более специфична и показательна

• На МРТ могут определяться кисты, четко отграниченные, гомогенно высокий сигнал на T2W

• Фестончатый край внутренней поверхности кортикальной пластинки

Остеофиброзная дисплазия .

• Доброкачественное фиброзно-костное образование

• Синоним – оссифицирующая фиброма

• Чаще у детей, преобладают мальчики

• Первые две декады жизни

• Наиболее частая локализация -передняя кортикальная пластинка большеберцовой, реже малоберцовой костей

• Представляет собой мультифокальное кистозного образование, основной массой, ограниченное передней кортикальной пластинкой и склерозом по периферии

• Деформирует, раздувает кость кпереди и по бокам • Высокий сигнал на T2W, низкий на T1W

• Периостальной реакции нет

• В отличие от фиброзной дисплазии – экстрамедуллярное, кортикальное образование

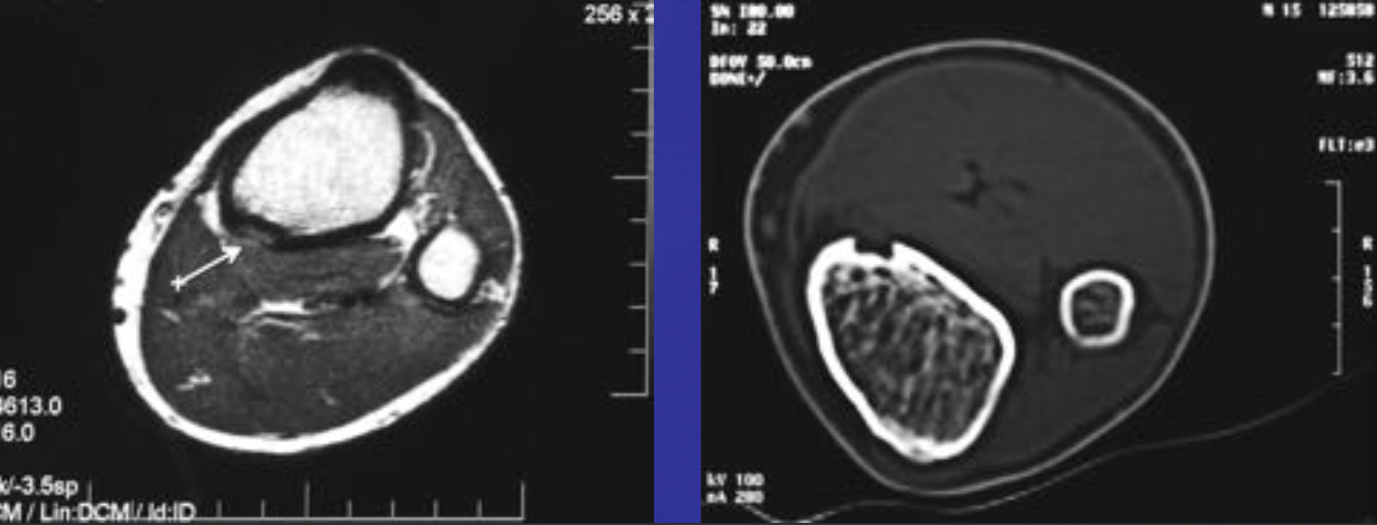

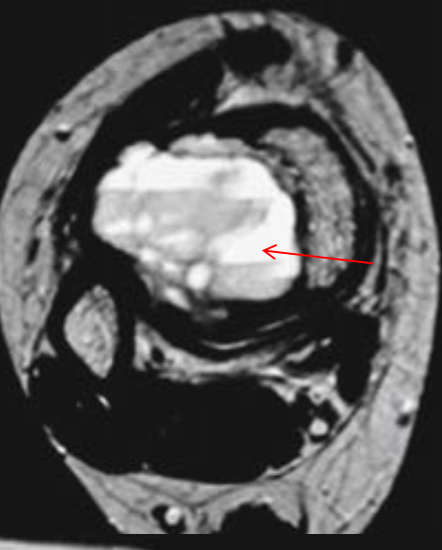

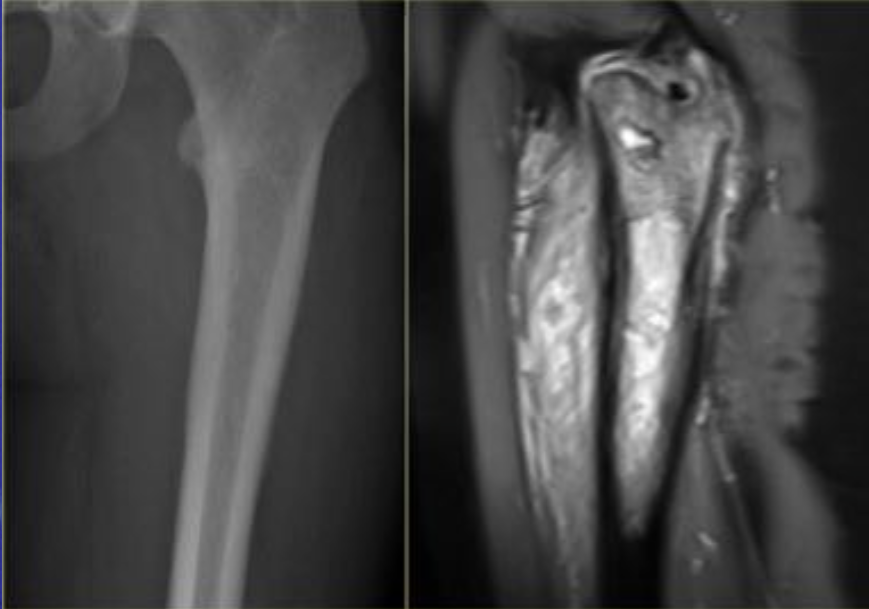

Оссифицирующий миозит (гетеротопическая оссификация).

Редкое, доброкачественное образование

• Локальное, четко-отграниченное, фиброзно-костное

• Локализуется в мышцах или других мягких тканях, сухожилиях

• Преобладают мужчины

• Могут встречаться в любом возрасте, преобладает подростковый или молодой возраст

• Чаще вовлекается нижняя конечность (четырехглавая и ягодичная мышцы)

• На ранней стадии определяется уплотнение мягких тканей

• С 4 по 6 недели – клочкообразная кальцинация по типу «вуали»

• Кортикальная пластинка не вовлекается

Инвазии костного мозга нет

• Периостальной реакции нет, при близком расположении может казаться ложная принадлежность к кости

• К 3-4 месяцу минерализуется, менее выраженная минерализация в центре, часто наблюдается периферическая кальцинация, по типу скорлупы, или может сохраняться глыбчатая кальцинация.

• На МРТ в виде негомогенной массы (высокий сигнал на T2W, stir, низкий на T1W) участки низкого сигнала на T1W, T2W, PDFS за счет кальцинации, для точной визуализации лучше выполнять T2* (GRE)

• Хрящевой ткани не содержит, что хорошо видно по T2* и PDFS

• КТ более информативна

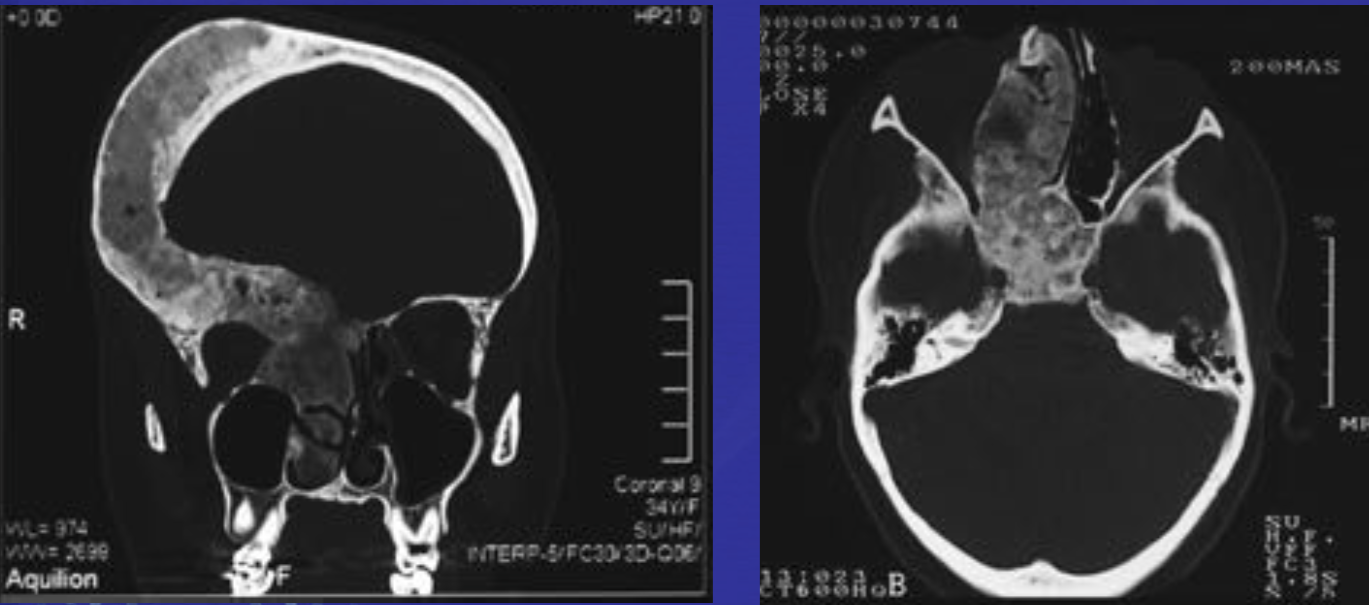

Лангергансноклеточный гистиоцитоз.

Формы:

— эозинофильная гранулема

— Hand–Schuller–Christian заболевание (диссеминированная форма)

— Letterer–Siwe disease заболевание (диссеминированная форма)

Этиология неизвестна. Менее 1% от всех образований костей. Чаще монооссальная форма, чем полиоссальная. Может быть в любом возрасте, чаще встречается у детей. Свод черепа, нижняя челюсть, позвонки, долинные кости нижних конечностей – редко.

Ребра — чаще поражаются у взрослых

«отверстие в отверстии» — плоские кости (свод черепа), склероз по периферии

— «vertebra plana»

— при поражении длинных трубчатых костей- литическое интрамедуллярное поражение в метаэпифизе илидиафизе

— может быть кортикальная деструкция, периостальная реакция

— очень редко уровень жидкости

— низкий сигнал на T1W, высокий на T2W, stir, накапливают КВ

Источник

Еще один случай АКК

Еще один случай АКК