Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»

Приломити

Приломити — сломать надвое, разломить, переломить (1)

И ударишася копием вместо, и копия своя приломиша и спадошася оба с коней своих на землю. Сказ. о Мам. поб., 195 (XVII в. ← XV в.). Но Троил видѣвыи Диомида . и копие направя на Диомида нападе. Его же Диомид смѣле восприя. Диомид же о Троила копие свое приломи. Троян. ист. (Ак.), 183 (XVII в. ← нач. XVI в.). Его же (Пирра) егда Пантазилия ощутив течение коня скоро встрѣчю прииде ему и поражениемъ копеиным меж себя ударяются. Пиррус о Пантазилию копие свое приломи, но не возможе ея из седла изяти. Там же, 331-331 об.

● Копие приломити — образно — вступить в битву, единоборство:

Хощу бо, рече, копіе приломити конець поля Половецкаго, съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону. 6.

Это тут ведь старенькой роспахнется . / Он (Илья Муромец) прибил-то, приломил да всих розбойников. Онеж. былины Гильф., I, 435. Как наехали татары на двор, / Взяли, взяли моего милого в полон, / Приломили ему голову колом. Велик. нар. песни, III, 118.

Ср. Приломитися — сломиться, переломиться.

И учалъ Уруслан съ чюдом битися, и копья у нихъ приломились, и изымалися за руки. Ур. Зал., 124 (XVII в.).

∆ Они съехались на копья на вострыи, / Копья пополам приломилиси, / Друг друга они не ранили. Онеж. былины Гильф., I, 496. А два сильниих могучиих богатыря съезжалися. / Оны в первой раз сразилися, У них копья приломилися; / А ’ще дру́гой раз сразилися, / У них сабли приломилися. Там же, II, 273.

Ср. Преломити, прѣломити.

А попъ тѣломь учинить 3 кресты на дискосѣ, но не на одномь, но поряду и передъ людьми, и преломить тѣло и положить на дискосѣ. Вопр. Саввы, РИБ, VI, 1, 54 (1130-1154 гг.). Она же (древоделы) начаста тьрьти ю (Ирину), пилѣ же влачимѣ притуплястася, не прикасающися святѣи дѣвѣ, и паче же тьруща прѣломиста пилу посрѣдѣ. Муч. св. Ирины, 108 (XII в.). Рабъ же божии Никола ставъ на молитвѣ и глагола: „Принеси ми хлѣбъ, иже имаши сдѣ». И, вземъ, благослови и преломь и положи предъ народомъ. Ж. и чуд. Николы, 56 (XIV в. ← XI в.). Воину бо преломльшу свой мечь, мощно есть отъ иного нѣкоего отъ стоящихъ похитити и яростию приати, и усердие показати многое. ВМЧ, сент. 14-24, 909 (XVI в.).

|| Перен. Пересилить, преодолеть, побороть.

Еуспасианъ же мняше, яко жажею предадятся ему. Иосиф же, хотя преломити упование его, повелѣ измочити много риз и повесити на стѣнах, да каплеть из них. Флав. Полон. Иерус., 302 (XVI в. ← нач. XII в.).

Ср. Д. С. Лихачев (Устные истоки художественной системы „Сл. о п. Иг.». В кн.: „Сл. о п. Иг.». Сб. исслед. и статей. М. — Л., 1950, стр. 74-76): „Наряду с «мечем», «стягом», сложными ассоциациями был окружен в древней Руси XI-XIII в. и другой предмет вооружения русских войск — «копье». Реальное значение «копья» выходило за пределы только предмета вооружения.

Характерно, что битва ассоциировалась прежде всего с . ломанием копий: «ту бе видети лом копийный и звук оружьный» (Ипатьевск. лет. под 1174 г.); «ту беяше лом копейный» (Новг. IV лет. под 1240 г.). Аналогично этому и в «Сл. о п. Иг.» битва ассоциируется прежде всего с этим ломанием копий: свое предвидение битвы автор «Слова» конкретизирует словами: «ту ся копиемъ приламати». Поскольку копье было оружием первой стычки и почти всегда ломалось в ней, нам становится понятным и обычный в летописи термин — «изломить копье», употреблявшийся для обозначения того, что воин первым принял участие в битве. Вот примеры, когда князь ломает копье в первой же стычке: «въеха Изяслав один в полкы ратных и копье свое изломи» (Лаврентьевск. лет. под 1147 г.); Андрей Боголюбский «въехав преже всех в противныя, и дружина его по нем, и изломи копье свое в супротивье своем» (Лаврентьевск. лет. под 1149 г.); «Андрей же Дюргевич възмя копье и еха наперед и съехася переже всих и изломи копье» (Ипатьевск. лет. под 1151 г.); «Изяслав же Глебовичь внук Юргев доспев с дружиною возма копье потъче к плоту кде бяху пеши вышли из города, твердь учинивше плотомь. Он же въгнав за плот к воротам городнымь, изломи копье» (Лаврентьевск. лет. под 1184 г.). Иногда выражение «изломить копье» употреблялось только для обозначения первой боевой схватки князя, его личного участия в единоборстве перед общей битвой. «И тако перед всими полкы въеха Изяслав один в полкы ратных и копье свое изломи» (Ипатьевск. лет. под 1151 г.). Этими словами летописец подытоживает свой предшествующий рассказ, где более подробно описывалось личное участие Изяслава в битве. Итак, «изломить копье» — это символ вступления в единоборство, символ личного участия князя в битве. Упоминание «изломления копья» подчеркивает, что князь не только руководил сражением, но и сам единоборствовал, вступал в схватку с неприятелем. «О того же гордаго Филю, Льв, млад сы, изломи копье свое» (Ипатьевск. лет. под 1249 г.) — говорит летописец, подчеркивая этим не потерю копья (оружия, как мы видели, дешевого), а факт единоборства Льва Даниловича с воеводой Филием. Отсюда ясно, что слова Игоря Святославича «хощу бо . копие приломити конець поля Половецкаго. » заключают в себе типичный для военной символики XII в. образ, точное значение которого следующее: «Хочу вступить в единоборство в начале Половецкого поля». Образ этот не измышлен автором «Слова»». Н. М. Дылевский (Выражение „копие приломити» в „Сл. о п. Иг.» как отражение дружинной идеологии и как фразеологизм древнерусской лексики. В кн.: Литература и общественная мысль древней Руси (ТОДРЛ, т. XXIV). Л., 1969, стр. 22-25): „Обращаясь к анализу морфемного состава глагола «приломити» . не можем не сослаться на то, что повергающая в смущение скептиков приставка при- в «приломити» (не „изломити» или „съломити» и т. д.) обычна для целого ряда глаголов в нем („Слове», — В. В.). За исключением глагола «приломити» (стр. 6) и «приламати ся» (стр. 12) глаголы с префиксом при- (с различными смысловыми оттенками, разумеется) встречаются в «Слове» еще в 14 случаях (всего в нем 9 различных глаголов с при- в 14 фразах). . В глаголе «приломити» ревностных критиков смущает наличие префикса при-, употребленного как будто не к месту. Но это только кажущаяся несообразность, так как аналогичная модель найдена в ряде древнерусских текстов с оттенком полноты действия (см. приведенные выше [имеются в виду глаголы: „прикрыти», „приложити», „примучити», „приобидѣти» и др., — В. В.] глаголы из „Материалов» И. И. Срезневского). К этому наблюдению надо прибавить и еще одно. Оказывается, что в древнерусском языке были в обращении дублетные приставочные глаголы с при- и пре-, одинаково выражавшие исчерпанность действия. Ср. «прильстити» (вместо „прѣльстити»), «припитати» (вместо „прѣпитати», „в изобилии напитать»), «приставитися» (вместо „прѣставитися») и др. Эта констатация — еще один аргумент в защиту реальности глагола «приломити» в «Слове»». Н. М. Дылевский указывает, что вопреки существовавшим до недавнего времени представлениям словосочетание „копье приломити» не принадлежит одному „Слову». Н. М. Дылевский обнаружил его в архангельских былинах („у них копья-то железные да приломалисе», см.: А. Д. Григорьев. Архангельские былины и исторические песни, т. I, ч. 1. М., 1904, стр. 44; Ср. также иллюстрации к слову „приламатися», — В. В.) и в Забелинском списке „Сказания о Мамаевом побоище» (цитата приведена выше, — В. В.). Н. М. Дылевский указывает также, что „любопытные параллели к выражению «копіе приломити» «Слова» в сербских юнацких песнях, доказывающие бытование его в славянском фольклоре вообще, приведены в интересной статье Ф. Я. Приймы «Южнославянские параллели к „Сл. о п. Иг.»» (в сб.: Исторические связи в славянском фольклоре. Русский фольклор, XI, М. — Л., 1968, стр. 231-232)».

Источник

Копьё

Копьё — колющее, метательное или колюще-рубящее древковое холодное оружие. Длина копья составляла от 3 до 4 метров. Копья были метательные и тяжёлые для ближнего боя. В Римской армии, копья использовали тяжелые конные легионы (появившиеся только в V веке, так как они были скопированы у «варваров», например «немецкая кавалерия»). Также копья использовали фаланги (копьеносцы).

Обычное копье состоит из деревянного древка и металлического наконечника, форма которого может быть самой разнообразной.(но не более 50 см.)

Содержание

История копья

Прототип копья недавно был обнаружен при наблюдении за современными обезьянами. Самки шимпанзе в некоторых стаях при охоте на мелких животных систематически использовали острые палки для того, чтобы убить животное в норе.

Простейшее копье первобытного человека представляло собой прямую обструганную и заточенную палку из твердого дерева длиной примерно в рост человека. Как правило, острие для твердости обжигалось.

Hasta

Пилумы (pila, ед. ч. pilum) — метательные орудия, применявшиеся древнеримскими воинами.

Острога (на Руси называемая просто «кол») не имела перевеса к острию и не металась. Обычно она удерживалась двумя руками, так как для достаточной эффективности удара (а при обжиге наконечник приобретал твердость, но утрачивал остроту) на неё надо было наваливаться всем весом.

Подобного устройства копья употреблялись всеми народами до эпохи меди включительно. Да и позже, в период средневековья, за неимением лучшего, колья (или бамбуковые палки с косым срезом) могли выступать в качестве оружия крестьян.

Сравнительно поздно, всего 12-17 тыс. лет назад, в эпоху мезолита, копья стали оснащаться наконечниками из камня или кости и разделились на метательные и рукопашные.

Метательные копья долгое время решительно преобладали, так как допускали двоякое применение, — ведь ими можно было и наносить удары. Потому, даже и в век металла, вплоть до перехода к тактике боя в сомкнутых порядках, а у некоторых народов и после, копья оставались универсальными. Характерными примерами в этом плане могут служить древнегерманская фрамея с наконечником из мягкого железа и раннесредневековый франкский ангон.

В случае, если копье предназначалось как для броска, так и для удара, воин обычно носил два копья, — чтобы, метнув одно, не остаться безоружным. Либо же ограничивался одним, но снабжал его кожаным ремнем длиной несколько метров, за который копье после броска можно было притянуть обратно.

Однако, при переходе к тактике боя в строю, стало ясно, что для метания требуется одно копье, а для ближнего боя, — другое. Дело было не в длине или весе, а в балансе. Метательное копье имело центр тяжести смещенный к наконечнику, а оружие удобнее всего держать вблизи центра тяжести, так что двухметровое копье приспособленное для метания при использовании в строю почти не выдавалось бы за линию щитов, зато цепляло бы по ногам три ряда сзади.

Довольно поздно, — всего несколько тысяч лет назад, — уже при переходе к оседлости, кроме метательных и рукопашных, появились копья и ещё одного вида, — загонные, в наиболее простом варианте представлявшие собой обычный кол, но довольно толстый (как раз чтобы охватить рукой) и длинный (до 200 см). Назначением таких копий было отражение нападающего зверя. Загонное копье или, как его чаще называли, рогатину упирали тупым концом в землю, наступали на него ногой и выставляли вперед острие.

Разновидности копий

Копья пехоты

Против пехоты

Особенностью тактики македонской, а затем эллинистической фаланги было дифференцирование оружия по рядам. Первые два её ряда состояли из тяжеловооруженных щитоносцев с одноручными копьями (причем до архелогических находок ошибочно считалось, что копья гоплитов второго ряда были длиннее копий гоплитов первого ряда). Начиная же с третьего ряда воины несли сариссы — необычайно длинные копья с массивным противовесом; соответственно таких воинов называли сариссофоры. Сариссы удлинялись с каждым рядом и доходили до 670 см, а вес их при этом (несмотря на крошечный наконечник) мог превышать 6 кг.

Ударов своим оружием сариссофор не наносил. Даже если бы управление сариссой и было осуществимо физически, то он в любом случае не мог видеть врага. Сариссофор обнаруживал противника осязательно, — тыкал копьем, пока оно не упиралась во что-то твердое, после чего начинал напирать, передавая таким образом давление на вражеские щиты не путем подталкивания вперед своих товарищей из передних рядов, а — непосредственно. Такой метод борьбы не только позволял напирать на врага наиболее эффективным и экономным путем, но и давал возможность бойцам двух первых рядов не толкаться щитами, а наносить прицельные удары копьями.

Против конницы

Копья, используемые против конницы, произошли от рогатин, используемых на охоте. Рогатина могла также быть применена для удара (хотя неудобное для удержания древко и отсутствие противовеса препятствовали такому использованию), и даже для метания, — но только на несколько метров. При том, пробивная сила такого копья оказывалась хороша, ибо его вес превышал 2 кг. Однако, универсальность рогатины не искупала малой её эффективности в случае применения по прямому назначению. Ведь, в сравнении с лошадью, медведь существенно меньше. Для защиты от лошадей требовалось подобное по принципу действия оружие длиной 300—500 см.

Наибольшую актуальность вопрос защиты пехоты от кавалерии приобрел в Европе средних веков. Пехота снова стала строиться плотной фалангой, но вооружалась уже не щитами и сариссами, полезными только от людей, а гигантскими рогатинами на боевых коней — пиками, — оружием, впрочем, почти столь же длинным, но ещё более неуклюжим, нежели сариссы. Пики, упоминающиеся в Европе, как минимум, с XII века, в отличие от сарисс, не имели противовесов, ибо при отражении атаки кавалерии их тупой конец упирался в землю.

За счет применения наконечника минимального размера и изготовления древка из сравнительно легкого дерева, вес пик удерживался на уровне 4,5 кг, однако, точка приложения этой силы имела рычаг порядка двух метров, что делало пику крайне неудобной для удержания.

В бою с пехотой пикой не наносили ударов, — её просто направляли на врага и наступали. Конец пики при этом зажимался под мышкой, — только так её можно было удержать горизонтально. Либо, если пикинёры располагали кирасами (что стало обычным с конца XV века) тупой конец пики упирался в специальных держатель — «ток», приваренный к кирасе. Такой мерой удавалось достичь более жесткой фиксации пики (что было важно при продавливании ею вражеских доспехов) и несколько увеличить её эффективную длину.

В XVII веке, после появления подвижной артиллерии, с целью увеличения мобильности войск тяжелая пика стала заменяться легкой — длиной всего 300 см, пригодной в том числе и для нанесения ударов. Легкая пика весила меньше тяжелой — порядка 2,5 кг, — но имела значительно большего размера наконечник — с парой дополнительных лезвий (выполняющих функцию перекладины) — и противовес, — что делало её удержание более удобным. Однако, и такая пика оставалась слишком длинной для использования в индивидуальном бою. Пикинер по-прежнему носил шпагу или кортик.

Распространялось это новое оружие по Европе не быстро, — в Швеции легкие пики были приняты в начале XVII века, а в России — только в конце XVII века.

Вполне удовлетворительной защиты от кавалерии легкая пика, однако, уже не давала, — предпосылки для её принятия возникали, лишь когда основную тяжесть борьбы с кавалерией начинали брать на себя мушкетеры. С конца же XVII века легкие пики уже стали стремительно вытесняться штыками. В 1700 году они уже были сняты с вооружения во Франции, но во время Французской революции были извлечены из арсеналов и имели некоторое применение, — в виду нехватки ружей.

За пределами Европы пики длиной 400 см для борьбы с колесницами использовались в Китае.

Пики успешно останавливали конницу, но вот как нападающее оружие годились слабо. Поэтому для атаки на остановившуюся конницу использовались алебарды, бердыши и подобные им орудия.

Кавалерийские копья

Самые древние конные варвары — скифы — имели только дротики, которые, впрочем, могли использоваться и в рукопашном бою, — но как исключение. Однако, с появлением тяжелой кавалерии в Греции и Македонии, появились и копья, удобные для всадника. За основу бралось обычное одноручное копье, центр тяжести которого смещался назад с помощью массивного противовеса. Таким способом увеличивалась досягаемость оружия. Характерно, что первые кавалерийские копья удерживались не в опущенной, а в поднятой руке, удар наносился сверху вниз, в этом случае отдача от удара направлялась большей частью вверх, и всадник оставался в седле. Однако, такое копье оказывалось слишком коротким, — у греков и македонцев до 180 см, у римлян — до 250 см при весе 1 кг.

Скоро македонцы придумали, как использовать в кавалерийском бою и сариссы. Удерживать сариссу длиной 420 см можно было только взяв наперевес, и, в этом случае, отдача от удара приходилась в горизонтальной плоскости. Не имея стремян, всадник был обречен на падение, но этого не происходило, так как сарисса привязывалась кожаными ремнями к седлу, — ремни поглощали отдачу.

Но и здесь сразу обозначилась проблема. Наконечник сариссы мог врезаться в дерево или в землю, — тут, при таком креплении оружия, всадник уже точно должен был упасть, причем, вместе со своим конем. Во избежание подобных неприятностей, кавалерийским копьям было придано свойство резко отграничившее их от копий пехотных, а именно, — ломкость. Древко делалось из самого хрупкого дерева. Привязные сариссы были на вооружении парфянских и эллинистических катафрактов. Однако, таким копьем можно было бить только по курсу движения, а сила удара была прямо пропорциональна скорости движения лошади, — всадник теперь только направлял его. Возможно, по этой причине римляне до конца остались верны копьям для верхнего удара.

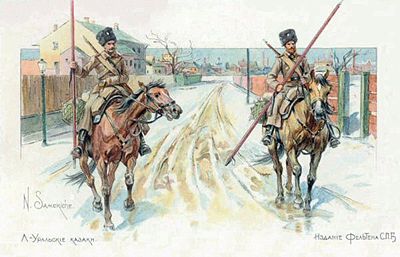

С изобретением стремян кавалерийские копья или пики стали употребляться повсеместно. Обычно они не имели никаких оригинальных особенностей конструкции — вес около 2,3—3,3 кг, ломкое древко 280—340 см, маленький четырёхгранный или плоский наконечник, противовес. Таким они и сохранилось у легкой и средней кавалерии вплоть до XX века.

У восточной кавалерии копье конкурировало с луком и саблей, но в средневековой Европе оно было основным оружием всадника. В бою на копьях преимущество получал тот, кто доставал дальше, потому рыцарские копья постоянно увеличивались, достигнув в итоге 440 см длины при весе в 4 кг и больше. Если легкая кавалерийская пика доставала всего на метр впереди головы коня, то европейское копье — на 2-3 метра.

Наносить столь длинным копьем удары уже стало затруднительно, и, как и в случае с сариссой, всадник мог только направить удар. Особенно это проявилось в XV веке, когда с распространением пластинчатых лат, кавалерийское копье, как и пехотная пика, в боевом положении стало упираться в ток кирасы. Да и без кирас, — сама европейская посадка, будучи максимально прочной, что необходимо для боя на копьях, не позволяла всаднику поворачиваться в седле. Рыцарское копье действовало при курсовых углах плюс-минус 45 градусов.

С XIV века копья начали склеиваться в виде полой трубы и получили конический щиток, защищавший руку. Полые копья весили меньше, и ломались легче, что при упоре их в ток приобретало особую актуальность. Выражение «ломать копья» с этих пор стало синонимом рыцарского поединка.

Кавалерийское копье рассчитывалось только на один удар. Ведь в бою всадник двигался мимо цели со скоростью 10, а с учетом сложения скоростей при встречной атаке, и все 20 метров в секунду. С одной стороны это приводило к огромному усилению удара, а с другой — нанеся колющий удар копьем или мечом, — особенно если этот удар достигал цели, — всадник не только не имел шансов выдернуть свое оружие, но и сам оказывался в плохом положении. Вонзившееся в землю или во врага — без разницы — оружие приобретало относительно своего владельца опасно быстрое движение. Перелом древка представлялся предпочтительнее перелома руки, а то и шеи.

Всадники так привыкли к тому, что после удара копьем у них в руках остается палица, что, когда в XVI веке пики стали заменяться пистолетами, этот принцип был сохранен, — пистолеты XVI—XVII веков имели на рукоятке увесистое «яблоко» и после выстрела превращались в дубинку.

Сражаясь в пешем строю рыцари часто использовали свои кавалерийские копья, как одноручные. Собственно, такое копье и должно было удерживаться одной рукой. Но из-за чрезмерной длины кавалерийское копье оказывалось не очень удобным оружием для пехотинца. Из-за ломкости оно не могло выполнять и функции пики.

На Востоке копье претерпело иную эволюцию. В арабское время, напротив, возникла тенденция к его укорочению. Зато наконечник увеличился, став широким, плоским и, нередко, изогнутым. Будучи сделан из дамаска, он приобрел если не рубящие, то режущие свойства, и теперь не обламывался в ране, а выворачивался из неё. Эта особенность позволила снабдить копье прочным древком и сделать его многоразовым.

На Руси с 15 века рогатины стали оружием русской тяжелой кавалерии (поместная конница). Затем проникли в Европу, где стали протазанами. Длина их при весе в 1,5 кг уже не превышала 250 см, но ими можно было наносить разнообразные удары во все стороны.

В культуре

«Копья» (исп. Las lanzas) — второе название знаменитой картины испанского живописца Диего Веласкеса «Сдача Бреды» (исп. La rendición de Breda), посвященной одному из эпизодов Восьмидесятилетней войны (Нидерландской революции).

Символизм копья

Копьё — символ воинственности, агрессивной активности (в скандинавской мифологии Один, бросив копьё в направлении войска противников, положил начало первой войне между богами), а также фаллический символ. Последнее значение может быть проиллюстрировано ведийским космогоническим мифом о пахтании молочного океана копьём или орфическим повествованием о мировом яйце, разбиваемом копьём. Угаритское божество грозы и плодородия Баал изображается с молнией-копьём, поражающим землю (еще один образ эротического единения двух начал). Эмблемой победы служит копьё Индры — индуистского бога войны. В Китае копьё является атрибутом многих второстепенных богов.

Копьё — один из символов мировой оси.

В христианстве копьё — один из символов страстей Христовых, а также несправедливого суда и распятия, атрибут воина Лонгина [1] .

Источник