- Богатырский конь

- КОНЬ В ЖИЗНИ УДАЛОГО МОЛОДЦА

- ДРУЗЬЯ НАВЕКИ

- Значение словосочетания «богатырский конь»

- Значение слова «богатырский»

- Значение слова «конь»

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Ассоциации к слову «богатырский»

- Ассоциации к слову «конь»

- Синонимы к словосочетанию «богатырский конь»

- Предложения со словосочетанием «богатырский конь»

- Цитаты из русской классики со словосочетанием «богатырский конь»

- Сочетаемость слова «богатырский»

- Сочетаемость слова «конь»

- Афоризмы русских писателей со словом «конь»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Значение слова «богатырский»

- Значение слова «конь»

- Предложения со словосочетанием «богатырский конь»

- Конь богатырский и богатырская сбруя. Секреты русской сказки

- Величественные и преданные — богатырские кони в живописи Васнецова

- Конь в славянской мифологии

Богатырский конь

Конь — некий универсальный эпический образ, сопутствующий героям практически любых преданий. В древности это животное обожествлялось. В мифологии известны и крылатые кони, например Пегас, и лошади, сопровождающие колесницы богов Гелиоса, или Феба. Славяне верили, что четверка скакунов возит по небу Даждьбога. Русские богатыри тоже не могли обойтись без такого спутника.

В древности конница традиционно считалась козырем при ведении войн. У большинства русских богатырей, конечно же, были лошади.

Будучи символом добра, счастья и мудрости, конь также являлся и оберегом от злых сил. Это явно показано в самих былинах — нередко в случае опасности, при приближении к засаде или логову чудовища лошадь бьет копытом, а коли герой дремлет — громко ржет, чтобы разбудить хозяина.

КОНЬ В ЖИЗНИ УДАЛОГО МОЛОДЦА

Как и в случае с мечом-кладенцом, мало иметь доброго коня. Достойный скакун достается только такому же достойному воину. В качестве примера можно привести былину об Илье Муромце, который по совету странника, обзаводясь конем, должен пройти испытание. Как только богатырю удалось сесть на скакуна и усмирить его, тот навечно признал своего хозяина и служил ему верой и правдой. В сказании о Калине-царе именно благодаря своему четвероногому помощнику Илья выбирается из двух рытвин-ловушек. То, что они застревают в третьей, — показатель не оплошности лошади, а непреодолимости препятствия: богатырскому скакуну не по силам только невозможное.

ДРУЗЬЯ НАВЕКИ

Иную жизненную мудрость можно найти в былине о становлении Ильи Муромца как богатыря. Ему советуют самому вырастить для себя боевого товарища из малого жеребенка:

А корми его пшеницей да белояровой, А пои его да ключевой водой. Будет тебе конь да лошадь добрая, Еще добра-де лошадь богатырская.

Действительно, нет вернее и преданнее боевого товарища, чем выращенный своими руками конь. Такой помощник на всю жизнь будет другом хозяину. Между ними всегда царит идеальное взаимопонимание, а конь слушается малейшего движения руки богатыря или реагирует на смену интонации в голосе. В бою, когда все решают доли секунды, преданный, с полуслова понимающий скакун может спасти своему хозяину жизнь. С другой стороны, воин-воспитатель также дорог коню. Нет страшнее горя, чем разлука бое

вых товарищей. Подтверждение этому можно найти в еще одной былине об Илье:

Мы убьем его, пограбим-ко, С конем его разлучим-ко!

Заметьте, речь идет не о том, что доброго коня можно будет выгодно продать. Разлука со

скакуном является местью не менее страшной, чем убийство. Косвенно это подтверждают и слова Ильи Муромца, который собственную жизнь сравнивает с лошадью:

А судьбу я за гриву ловлю, Норовистую объезжаю, А судьба для меня — за коня!

Источник

Значение словосочетания «богатырский конь»

Значение слова «богатырский»

БОГАТЫ́РСКИЙ , —ая, —ое. Прил. к богатырь. Богатырский эпос. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «конь»

КОНЬ , -я́, мн. ко́ни, —е́й, м. 1. Лошадь (преимущественно о самце; в речи военных, в коннозаводческой практике, а также в поэтической речи). Боевой конь. Ферма рысистых коней. (Малый академический словарь, МАС)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова тег (существительное):

Ассоциации к слову «богатырский»

Ассоциации к слову «конь»

Синонимы к словосочетанию «богатырский конь»

Предложения со словосочетанием «богатырский конь»

- А вдавленный в землю грузом прожитых веков могильный курган глухо стонал под копытами богатырского коня.

Цитаты из русской классики со словосочетанием «богатырский конь»

- Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника и что еще не вымерли богатырские кони .

Сочетаемость слова «богатырский»

Сочетаемость слова «конь»

Афоризмы русских писателей со словом «конь»

- Вечер черные брови насопил.

Чьи-то кони стоят у двора.

Не вчера ли я молодость пропил?

Разлюбил ли тебя не вчера?

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «богатырский»

Значение слова «конь»

КОНЬ , -я́, мн. ко́ни, —е́й, м. 1. Лошадь (преимущественно о самце; в речи военных, в коннозаводческой практике, а также в поэтической речи). Боевой конь. Ферма рысистых коней.

Предложения со словосочетанием «богатырский конь»

А вдавленный в землю грузом прожитых веков могильный курган глухо стонал под копытами богатырского коня.

Высотой никак не меньше пятнадцати ладоней и трёх дюймов и с такими могучими мышцами, что в покое он выглядел стройным, изящным, а пошевелившись, представал богатырским конём.

– Нет, не догонит! Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит.

Источник

Конь богатырский и богатырская сбруя. Секреты русской сказки

С древнейших времен конь считался другом и вещим помощником человека. Поэтому неудивительно, что в сказках русского народа именно волшебный скакун выступает в роли одного из главных помощников главного героя.

Волшебный помощник — термин, введенный в сказковедение В.Я. Проппом, обозначающий персонажа волшебной сказки, который в силу благодарности или родственных чувств помогает герою преодолеть встречающиеся на пути препятствия и добиться цели.

Одну группу волшебных помощников представляют собой зооморфные помощники — например, птица или конь.

Другую — антропоморфные помощники фантастического характера — такие, как Мороз-Студенец или Усыня.

Третью группу волшебных помощников составляют невидимые существа, духи — часто с весьма необычными именами — например, в русской сказке есть персонажи Шмат-Разум и Невидим. Они чаще всего встречаются в сказках типа «Пойди туда — не знаю куда».

Конь — волшебный помощник героев в сказках народов мира, он всегда – «летучий» конь, который чаще всего является по зову хозяина.

В.Я. Пропп писал, что сказочный конь — гибридное существо: соединение лошади и птицы, древнейшего культового животного.

Добывает его герой всегда необычным способом: конь может достаться в наследство от отца на кладбище (подарок умершего отца), может быть взят у мужика по совету старого человека, может быть добыт у Бабы Яги или колдуньи, может быть получен в дар от лешего или от похороненного богатыря.

В некоторых сказках герой должен укротить коня, чтобы доказать, что он именно тот, кому конь предназначен.

И иногда выкормить самого заморенного жеребенка, как в сказке «Иван крестьянский сын». Такого заморыша надо выводить каждое утро и каждый вечер в зеленые луга, кормить отборным зерном и поить ключевой водой. И через двенадцать утренних и вечерних зорь заморыш превращается в красавца-скакуна.

Конь в сказках может быть разной масти — вороной, рыжий, серый, сивой. Может быть и серебряным, и золотым. У него могут быть золотые хвост и грива, или грива — золотая, а хвост — серебряный. Во лбу у него может быть месяц, а по бокам — звезды. Он может рассыпаться в серебро и даже испражняться монетами.

Волшебный конь может превращаться в других существ.

Благодаря советам коня, герой выполняет трудные задания. Скакун спотыкается под героем и предостерегает тем самым его от опасности, и даже дарует хозяину новый облик, пропуская его через уши.

В роли коня иногда выступает волк.

Сивка-Бурка вещий каурка (Сивко-бурко)

Сивка-Бурка вещий каурка – пожалуй, самый известный скакун русских народных сказок.

Это волшебный конь, способный перелетать в одно мгновение со своим седоком в тридевятое царство. Само имя скакуна говорит о его «многоцветности»: в русском языке «сивый» означает белый цвет «бурый» — темно-рыжий, а «каурый» — огненно-рыжий. Однако иногда сказки опсиывают его по-другому: одна шерстинка – серебряная, другая – золотая.

Он — волшебный помощник героя. Иногда Сивка-Бурка оказывается заколдованным царевичем.

Является этот волшебный конь по зову хозяина: «Сивка-Бурка вещий каурка, встань передо мной, как лист перед травой». Из ноздрей его пышет пламя, а из ушей валит дым, летит он выше леса стоячего, ниже облака лежачего, малые реки хвостом заметает, а широкие перепрыгивает.

В русской сказке «Сивка-Бурка» рассказывается о трех братьях, караулящих ночью в поле или в саду вора. Иван, младший сын, единственный, справляется с заданием и арканит волшебного скакуна, который повадился пшеницу. Сивка просит Ивана отупстить его и обещает помощь.

Свое слово скакун держит и помогает Ивану доскочить до царевны в высоком тереме, поцеловать ее, соравть с руки перстень и жениться на ней.

Сказку неоднократно обрабатывали русские писатели — например, К. Ушинский и А. Н. Толстой.

Богатырская сбруя — узда в три пуда да седло в двадцать пять пудов. Охраняет ее огненный змей, а чтобы заполучить ее нужна чародейная помощь и большая отвага.

Зато заполучивший ее становится непобедимым – его не тронут ни пищаль, ни стрелы, становится он непобедимым. И коня охранит такая сбруя, а без волшебного скакуна герою в жизни не победить Змея и прочих чудищ.

(с) Наталия Будур. Секреты русской сказки. От Лукоморья до Белогорья

Источник

Величественные и преданные — богатырские кони в живописи Васнецова

Сила, стремительность, величественная красота, преданность и в то же время — ранимость и уязвимость… Удивительное создание Конь!

Совсем недавно ценность коня для человека была гораздо более велика, чем сейчас. Лошади были единственной тяговой силой: на них ездили верхом, запрягали в повозки, кареты, телеги и колесницы. Использовали лошадей и при вспашке полей. Вместе со своими всадниками кони участвовали и в сражениях. Лошади становились героями сказок. А великие художники изображали лошадей на своих полотнах. Они черпали вдохновение во внешней красоте этих животных, но ощущали и нечто большее — стихию свободы, таящуюся под гривой.

Лошади на картинах великого русского художника Васнецова – это совершенно особенное явление. Тонкий знаток и любитель лошадей, Виктор Васнецов через их образы передаёт внутреннюю сущность героев его картин.

Кто не знает легендарных богатырей русских: Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича, которые на своих скакунах верных выехали осмотреть свои владения, поглядеть нет ли рядом врага нечестивого, и не нуждается ли люд добрый в их помощи. Очень красивая картина, которую Васнецов писал целых двадцать лет, а в настоящее время ее можно увидеть в Москве в Третьяковской галерее.

В конце 1870 года Васнецов задумал картину «Витязь на распутье». Он сделал несколько карандашных эскизов и начал писать живописное полотно, первый вариант которого был закончен в 1877 году и представлен публике на выставке художников-передвижников в 1878.

Однако окончательный вид картина Виктора Васнецова «Витязь на распутье» получила в 1882 году. Именно в таком варианте она сегодня известна широкой публике.

На картине изображен момент сказки, когда Иванушка-дурачок, превратившийся с помощью волшебного коня в прекрасного доброго молодца, исполняет волю царя, пообещавшего отдать дочь в жены тому, кто поцелует её. С третьей попытки Иван допрыгивает на Сивке-бурке до окна высокого терема, в котором сидит царевна. Общий настрой картины радостный и яркий: промытое синее небо с нарядными белыми облаками, богатая одежда героев, конь-красавец с длинной гривой, — всё это создаёт ощущение весёлого праздника. Картина прекрасна в своей простоте и непритязательности, она сама как сказка, добрая и поучительная.

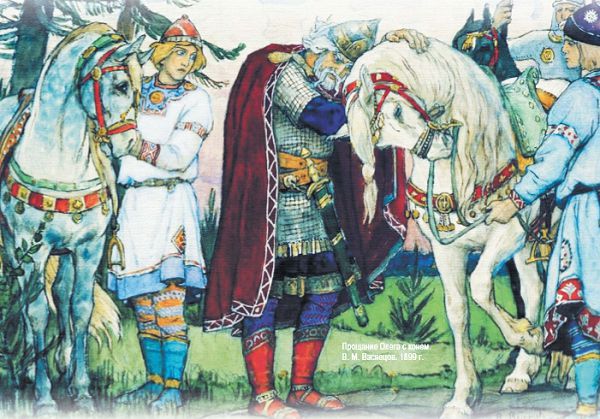

Эта картина создана как иллюстрация к известному нам по школьной программе стихотворению Пушкина. Узнав от волхва о том, что смерть ему принесет верный конь, Олег решает с ним расстаться, именно это горькое прощание родных душ изобразил Виктор Васнецов. Очень трогательное и душевное зрелище — воин в кольчуге и с мечем на боку прильнул к коню со слезами на глазах, а конь белогривый, словно чувствуя разлуку, нагнул свою голову и загрустил вместе с хозяином. Картина Васнецова очень красочна, глубока и точна. Смотреть на нее — одно удовольствие.

«Богатырский скок» был создан в 1914 году. Сюжет картины – изображение былинного русского богатыря в полном боевом облачении, верхом на боевом коне. На полотне запечатлен момент прыжка коня с воином. Вороной конь и всадник в богатых доспехах четко вырисованы на светлом воздушном фоне.

Эта картина – яркое символическое изображение силы и непобедимости русского народа, которое было призвано поднять боевой дух в военное время.

Богатырские кони в картинах Васнецова действительно сказочно красивы своей естественной красой. Глядя на их волшебную стать, легко поверить, что они, кормятся огнем, несутся, как птицы и говорят, как люди.

Источник

Конь в славянской мифологии

Конь (комонь, клюся, тарпан) – одно из самых почитаемых у славян животных. Белые и рыжие кони считались посланниками тепла и солнечного света, всякого блага. Славяне верили, что солнечный диск несет по небесному своду колесница, влекомая тремя конями. В пословицах и поговорках нашли отражение терпение, выносливость и неумеренный аппетит лошадей. Изображения коньков охраняли жилища славян от вредных духов и враждебных навий.

С незапамятных времён конь был для человека незаменимым помощником и другом. Лошадь требовалась везде и всюду: на поле боя и на мирной пашне, на охоте и в путешествии: Её одевали в доспехи, запрягали в царские кареты и в убогие крестьянские дрожки, за коня ‘отдавали полцарства’ (иногда в буквальном смысле этого слова)

Легендарный конь Александра — Македонского — Буцефал — был похоронен с королевскими почестями, а тиран-император Калигула даже сделал своего любимца членом римского сената. Лошадь была кормилицей бедняка и предметом гордости сильных мира сего. Рассказывать о лошадях можно бесконечно, но: Всё это было, было, было. В мире не угас интерес к лошади, но в настоящее время, в основном, ‘живых коней заменила стальная конница’. Особенно тяжело пришлось конному делу в России последних лет — закрылись или прозябают в нищете многие конные заводы, в плачевном состоянии племенная работа, надежда лишь на энтузиастов, число которых с годами медленно, но всё же растёт. В первую очередь, это спортсмены, а за ними те, кто заботится о своём здоровье, а за ними те, кто заботится о своём здоровье, о здоровье своих детей и, наконец, просто любители прекрасного.

Прежде всего, особенно для горожан, общение с лошадью ассоциируется с верховой ездой. Человек занимается ею более пяти тысячелетий. Изображения всадников обнаружены на персидских гравюрах, датированных около 3000 года до н.э. Прелесть и благотворную силу верховой езды передал М. Ю. Лермонтов в ‘Повести о горе нашего времени’: ‘ :я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади: Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, всё в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума’. Французский философ Мишель де Монтень в своём бесценном труде ‘Опыты’ утверждает: ‘Я неохотно слезаю с лошади, раз я на неё сел, так как здоров я или болен, лучше всего чувствую себя верхом’.

КОНЬ — одно из наиболее мифологизированных священных животных; атрибут высших языческих богов; хтоническое существо, связанное с культом плодородия и со смертью, загробным миром; проводник на «тот свет». В древнейшие времена конь считался детищем как Белбога (стихии света), так и Чернобога (стихии мрака); при этом светлому богу обычно посвящался белый конь, а темному — черный.

В народных поверьях конь наделялся способностью предвещать судьбу, и прежде всего — смерть. По этой причине коней часто использовали в гаданиях: так, например, во время святочных гаданий у русских лошади завязывали глаза, садились на нее задом наперед и следили: куда она пойдет, туда гадающая выйдет замуж. Некогда при храме высшего бога балтийских славян Свентовита держали священного белого коня, которого при гаданиях подводили к трем рядам копий: если конь ступал с левой ноги, то это считалось дурным знаком, а если с правой — добрым.

Конь традиционно являлся непременным атрибутом многих божеств, и особенно божеств войны, грома и т.д. Наиболее же архаичен в славянской мифологии образ всадника (святого, былинного героя, божества и т.п.), поражающего Змея. Так, например, Перун неизменно представлялся всадником на коне или на колеснице, поражающим Велеса-Змея. Вообще, очень многие языческие божества представлялись конными (например, сезонные божества Авсень и Ярила). В языческие времена при храмах многих высших богов держали священных коней, и считалось, что на этих самых конях ездят сами божества; так, например, согласно легенде, бог Свентовит выезжает на битву с демонами и пр. на своем белом священном коне, содержащемся при храме.

Говоря об античной мифологии А.Ф. Лосев приходит к выводу, что «Если данная стихия находится в распоряжении того или иного божества, то для мифолога это — ясное свидетельство о том, что некогда и само божество было данной стихией». Такое заключение применимо и при анализе более архаичных представлений, так как все развитие мифологических образов происходит путем расщепления первоначального объектно-субъектного переживания.

Используя это положение образ коня можно спроецировать на одну из четырех стихий, выделенных уже в эпоху палеолита, — стихию огня. Так среди ряда значений, которые в процессе развития человечества получил огонь, особо можно выделить такие его проявления как: огонь небесный, огонь жертвенный (который включает в себя как погребальные огни, так и огонь-жрец, посредник между миром людей и миром богов), подземный огонь, животворящий огонь.

Все эти проявления стихии огня, часто воплощаются в мифологических конях, которые, по-видимому, являются эманациями этого более древнего и смыслоемкого символа.

Общим для многих народов является представление о небесной колеснице бога солнца, запряженной конями. Солнце же является тем небесным огнем, позднейшее почитание которого персонифицировалось в образ бога солнца (наглядно это прослеживается в зороастризме, где Митра затмил собой более древние культы огня).

Огонь был посредником между миром богов и миром людей, конь зачастую выполняет те же функции, являя в своем существе признаки огненной субстанции. Сохранились серебряные блюда, предположительно изготовленные в Грузии, где конь изображен у алтаря огня. В одном сообщении, относящемся ко времени арабского завоевании, описывается храм в Кобадиане (Южный Таджикистан): «В здании (храма) … находились малые и большие алтари огня и бронзовый конь небольшого размера. Жители считали его сошедшим с неба. Он изображен в состоянии движения с поднятыми передними ногами, как бы обращенными к богу». Дальше рассказывается, что когда арабы прибыли к этому святилищу, что бы его уничтожить, то внезапно оттуда вырвался огонь, который сжег прибывших воинов.

На сравнение огня с конем в русских сказках обратил внимание Пропп, особо отметив поразительное совпадение этого персонажа с индийским Agni. Конь-огонь является с дымом из ноздрей, искрами из-под копыт большей частью красной масти, и выполняет функцию переноса героя в некое тридесятое царство, не суть земное. Георгий Победоносец изображается на коне именно красной масти (очень редко в иконографии изображается белая масть коня [белый — знак потустороннего мира).

Сербские песни называют коня огневитым, и игрушечные кони у западных славян раскрашивают в красный цвет.

Лошадь имеет значение огня и света. У одного поэта мусульманского Ренессанса есть строчка: «Примчались кони рассвета в один сияющий день». Еще одним примером этой темы являются огненные кони Гелиоса.

Легенда приписывает лошади свойства, присущие бессознательному человека, что выражено в самой метафоре Кентавра. Туловище человека — его сознание, нижняя часть (круп и ноги лошади) — бессознательное. Лошадь обладает даром ясновидения и сверхъестественного слуха, даром проводника, выводит заблудившихся на верную дорогу. Присущ лошади и дар прорицания. В «Илиаде» лошадь произносит зловещую речь, озвучивая для людей слова покойника, когда того везут хоронить. Конь с человеческими ногами предсказывает Цезарю, что он завоюет мир.

Пегас — источник вдохновения. Крылатый конь Пегас крылат не только в иносказательном смысле, он не только символ поэтического вдохновения, крылья Пегаса возносят его выше даже такого хорошего летуна, как химера. Поэтическое вдохновение обладает не только реальностью, оно становится сверхреальностью.

Образы коня у скандинавов связаны со сменой ритмики суток. Конь-ночь мчится впереди с темной гривой, за ним конь-утро- с него падает пена, покрывая землю первой росой. И замыкает это дерби конь-день — у него светлая грива, которая озаряет землю и воздух.

В Упанишадах конь выражен не только через ритуал жертвоприношения, но и через соотнесенность с календарем. Туловище — год, времена года — другие части тела, суставы — месяцы и полумесяцы, ноги — день и ночь.

С древнейших времен с образом коня отождествляла себя и Русь: «Куда ты несешься, Русь?».

Деревянный дом Севера строился с конем. Верхний контур двухскатного фронтона дома представлял небосвод, по которому двигалось солнце в своем ежедневном движении от востока к западу через священную точку полудня, означенную полотенцем под коньком. Соединение колесовидного солнца с фигурой коня над кровлей подчеркивало динамизм строения, по которому светило ежедневно совершало свой путь от одного нижнего конца кровли вверх к щипцу, к коньку и далее вниз к другому нижнему концу кровли.

Конь также знак войны и победы полководца. Демонстрирует власть над войском. Недаром считалось, что въехать в город на белом коне, значит одержать реальную победу. Многие парады проходили с главнокомандующим на белом коне, который гарцует перед войском.

Боевой конь славян — это, скорее, боевой товарищ и помощник витязя. Он наделен чудесными свойствами и часто выступает в роли волшебного помощника. Он может менять свой вид, превращаясь в звезду, птицу, в муху; встряхнувшись, оборачивается маленьким Коньком-Горбунком.

Конь может дать имя герою, указывает тому на суженую или невесту, предупреждает о различных препятствиях на пути к ней и помогает преодолеть все сложности, перенося героя через безбрежные водные рубежи на край света, где небо и земля сходятся. Он воскрешает убитого богатыря живой водой, вытягивает его из подземной темницы одним волоском своего хвоста.

Образ коня в русских народных сказках берет начало из древних славянских мифов. Славяне почитали коня более других животных, ведь некогда предки большинства народов Евразии вели кочевой образ жизни, и в облике золотого коня, бегущего по небу, им представлялось солнце. Позднее возник миф о боге солнца, едущем по небу на колеснице. Образ Солнца-коня сохранился в убранстве русской избы, увенчанной коньком – изображением одной или двух конских голов на стыке двух скатов кровли в сочетании со знаком солнца. Амулет с изображением конской головы или просто подкова, подобно другим солнечным символам, считались могущественным оберегом.

Самым ярким и колоритным конем в русских сказах является Сивко-бурко. В одном варианте сказки он описывается как конь, у которого «одна шерстинка золотая, другая — серебряная». В другом варианте сказки рисуется не менее впечатляющая картина: «Сивко бежит, только земля дрожит, из очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом». Вообще-то насчитывается около 60ти русских вариантов сказки о Сивке-бурке, но эти два наиболее характерны.

Говоря о Cивке-Бурке и вообще о богатырских конях, народные русские сказки прибегают к выражениям, которые всякий раз повторяются слово в слово: «конь бежит — земля дрожит, из очей искры сыплются, из ноздрей дым столбом, из заду головешки валятся..» А когда садится на коня могучий богатырь и бьет его по крутым бедрам: «..добрый конь осержается, от сырой земли отделяется, поднимается выше лесу стоячего, что пониже облака ходячего; из ноздрей огонь пышет, из ушей дым столбом, следом горячие головешки летят; горы и долы промеж ног пропускает, малые реки хвостом застилает, широкие — перепрыгивает»

Посмотрите — ведь богатырскому коню приданы все свойства грозовой тучи: бурый цвет, необычайная скорость, полет по поднебесью, способность перескакивать через моря, горы и пропасти, выдыхание жгучего пламени и всепотрясающий топот, от которого дрожит самая земля: «Конь бежит — земля дрожит!»

Разнится также описание того, как Иван-дурак стал хозяином Сивки-бурки. В одном сказании он получает коня в дар от покойного отца за то, что исполняет его волю и ночует на могиле старика. В другом Сивко верно служит Ивану взамен за то, что тот, поймав коня когда тот топтал поле с пшеницей, отпускает его. Но в обоих вариантах сказки главный герой становится красавцем после того, как «в одно ухо Сивки залез, а в другое вылез». Затем Иван-дурак на коне едет ко дворцу. Там Сивко-бурко допрыгивает до окна царевны, что не может сделать ни один обычный конь, и Иван достает вышитый портрет (либо кольцо) царевны. Сивко-бурко стал прототипом Конька-горбунка из одноименной сказки Ершова.

Однако в гениальном произведении Ершова прослеживаются мотивы еще одной русской народной сказки. Это «Жар-птица и Василиса-царевна». В этом сказании богатырский конь главного героя стрельца наделен необыкновенной силой, мудростью и магическими способностями. Когда стрелец находит в лесу перо Жар-птицы, богатырский конь предупреждает его не брать находку чтобы не попасть в беду. Стрелец не слушает его, подбирает перо и преподносит его в дар царю. Тогда царь заставляет героя раздобыть ему Жар-птицу, Василису-царевну, платье и кольцо Василисы. Все поручения герою помогает выполнить богатырский конь. Последним заданием для стрельца становится приказ царя окунуться в чан с кипящей водой. Но героя заговаривает конь и стрелец после того, как окунается в кипяток, становится красавцем. Царь же сваривается в горячей воде.

Еще один богатырский конь с силой волшебника – это конь из «Сказки о молодильных яблоках и живой воде». Этого коня Ивану-царевичу дарит баба-яга, но он теряет часть магической силы, когда Иван, вопреки его совету, целует девицу-Синеглазку.

Нельзя обойти вниманием былинного коня богатыря Добрыни Никитича – Бурушку. Бурый цвет коня неслучаен. По народным верованиям коричневый наряду с красным – это цвет крови. В старинных заговорах воплощением крови был «карый конь». Так что Бурушка – это олицетворение сил крови и жизни. Этот конь принимает участие в сражении со Змеем Горынычем вместе со своим хозяином. Он топчет детенышей Змея. В этом сюжете прослеживается мотив еще одной мифической битвы – Георгия Победоносца со Змеем. Конь Георгия тоже помогал ему, затаптывая врага.

Аналогичный сюжет наблюдается в сказке «Иван Быкович». В ней конь богатыря имеет такую силу, что его можно удержать, только сковав цепями. Конь приходит на выручку хозяину в самый критический момент боя, когда Ивану Быковичу грозит неминуемая смерть от змееобразного чудовища. Спущенный с цепи, конь прибегает на место битвы и бьет чудовище копытами.

Зачастую в сказаниях конь выступает дорогим и очень желанным подарком. Отношение к коню как к драгоценному подношению хорошо выражено в сказке «Конь, скатерть и рожок». В ней дурак получает в подарок от волшебного журавля коня, который может превращаться в груду серебряных монет.

Глубокий, до конца неразгаданный смысл, народная мудрость вложила в трех коней из сказки «Василиса Премудрая». Эти кони окрашены в красный, черный и белый цвета и везут на себе всадников таких же цветов. Всадники служат бабе-яге. Она объясняет Василисе, что красный всадник на красном коне – это солнце красное, черный – ночь темная, а белый – день ясный.

Загадочные образы сказочных коней уже много столетий тревожат воображение людей и служат источником вдохновения. .

В виде чудесных коней представлялись все значительные явления природы – ветра, облака и грозовые тучи, быстрый проблеск молнии.

Например, Утренняя Заря (Денница) ведет по узды сияющих белых коней (рассветные облака),отгоняя всех вредоносных созданий огненными стрелами (лучами восходящего солнца). Днем кони становятся красными (рыжими), к вечеру – сивыми(темно-серыми) и Вечерняя Зоря уводит их с небосвода. Ночь же – это вороной(черный) конь. В это время солнечный диск Хорс освещает подземный мир. Звезды и созвездия тоже сравнивали конями, а Млечный Путь с молоком небесной кобылицы. Примечательна связь коней с росой – целебной водой с сильными магическими свойствами. С появлением Солнца роса исчезает, ее выпивают небесные кони.

Кони сравнивались с быстрокрылыми птицами, воплощением всего динамического, буйного, неспокойного и вместе с тем мудрого. Природная мощь коня трудноукротима, поддается только сильному и уверенному седоку. Усмирить дикого коня на метафорическом языке означает приручить саму природу, заставить отдать часть своих безграничных возможностей. У многих народов подобное испытание входило в обряд инициации, который должен пройти каждый мужчина.

Всадник на коне – символ многогранный. Он несет с собой стремительные перемены, часто ведущие к гибели и разрушению. Если светлый конь олицетворяет собой радость солнечного света, то конь черный несет на своей спине саму Смерть. С далекого степного юга приходили орды кочевников и топот лошадиных копыт нес с собой дурные вести. С тех пор вороной огнедышащий конь – это образ всякой беды, демон, служащий темной силе. Вещий Олег погиб от укуса змеи, выползшей из черепа любимого коня князя.

На конях любят разъезжать домовые и прочие дворовые духи. Любимцев своих они ласкают и прихорашивают, а если захотят досадить хозяину – то и укатать до смерти. Священные кони были у каждого крупного языческого святилища. С конями связано множество пословиц и примет. Атрибуты лошадиной упряжи, подковы, колокольчики, конские черепа – все это считалось могущественными оберегами, защитой от бед, залогом удачи и благополучия.

Время коня – конец весны. Цвета – белый, рыжий, сивый, вороной

Пословицы и приметы:

Конь споткнулась на пороге – к беде

Конь воина нюхает – к гибели

Больной бредит о конях – скоро умрет

Ржание коня к добру, но при расставании – к долгой разлуке

Источник