- Неологизмы Маяковского: примеры

- Что такое неологизм?

- Почему в текстах Маяковского так много неологизмов?

- Немного о языке Маяковского

- Самые интересные неологизмы поэта

- Неологизмы Маяковского: «Необычайное приключение…» (стихотворение)

- Особенности образования слов у Маяковского

- Еще несколько примеров словообразования

- Вывод

- Неологизмы Маяковского. Часть I

Неологизмы Маяковского: примеры

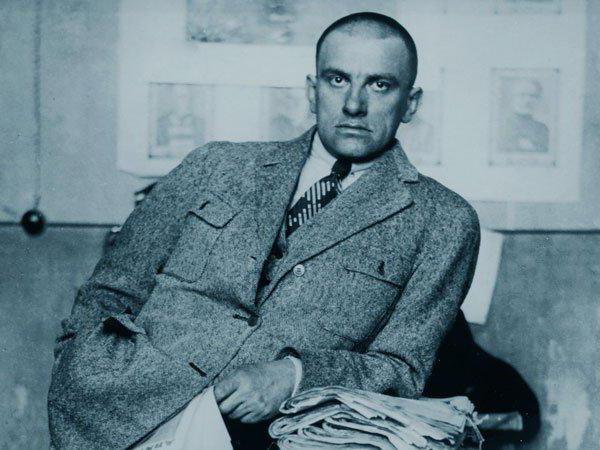

Неологизмы Маяковского – очень яркое явление в русской литературе XX века. Стихотворения Владимира Владимировича всегда отличались новаторством и своеобразием. К примеру, поэт очень часто нарушал стихотворные размеры, акцентируя внимание на рифме. Однако наивысшей выразительности строкам Маяковского всегда придавали именно неологизмы. О них и поговорим в этой статье.

Что такое неологизм?

Прежде чем начать разбирать неологизмы Маяковского, дадим определение термину «неологизм». Итак, это слово имеет древнегреческие корни и состоит из двух корней: «неос» (переводится как «новый») и «логос», что значит «слово». То есть неологизмами называют новые, только созданные слова или сочетания слов. В речи они сразу становятся заметны благодаря своей свежести и новизне.

Говоря об авторских неологизмах, имеют в виду те слова, которые были придуманы писателем и использованы им в своих произведениях. Эти неологизмы, в отличие от тех, что используются в повседневной речи, бытуют в основном только на страницах литературных произведений.

Почему в текстах Маяковского так много неологизмов?

Неологизмы в стихотворении Маяковского – это не просто попытка автора украсить свой текст, это, как бы странно это ни звучало, социальное явление. Учеными давно доказано, что активное образование неологизмов начинает происходить в то время, когда в стране наступает нестабильность или начинает активно развиваться технический прогресс. Исходя из этого, неудивительно, что огромное количество неологизмов появилось именно в начале XX века. Это время характеризуется и сменой власти в стране, и активной урбанизацией.

К слову, сами футуристы, к коим относился Маяковский, провозглашали начало технической революции и предрекали технике великое будущее.

Однако, кроме этих чисто внешних фактов, не стоит и забывать о таланте самого поэта. Маяковский изобретал новые слова для того, чтобы более ярко и образно передать свои чувства и ощущения. Например, «опожаренный» песок (из стихотворения «Лиличка») – в этом неологизме намного больше эмоций, чем в словах «жаркий» или «горячий», он представляет собой неологизм от слова «пожар», которое вносит дополнительные значения: пылать, гореть, сгорать, обжигаться, терять (так как при пожаре обычно что-то оказывается уничтоженным) и пр.

Немного о языке Маяковского

Неологизмы Маяковского – неотъемлемая часть самобытного языка его поэзии. Но почему именно этот прием стал для него одним из основных?

Как отмечалось выше, Маяковский относился к футуристам, а точнее, к такому его направлению, которое носило название кубофутуризм. Кубофутуристы считали, что для нового времени нужны новые формы, поэтому они активно дополняли и обновляли язык своей поэзии. Их целью было создание нешаблонного, оригинального и свежего слова. Маяковский как один из кубофутуристов раздвинул словообразовательные рамки родного языка, что позволило ему создавать оригинальные и яркие образы.

Для примера возьмем строчку из уже упомянутого нами стихотворения «Лиличка»: «…обезумлюсь, отчаяньем иссечась». Эти два неологизма (обезумлюсь и иссечась) помогают писателю очень емко передать состояние лирического героя.

Самые интересные неологизмы поэта

Теперь перечислим самые известные и необычные неологизмы Маяковского. Примеры:

- «Сердцелюдые» — такое название Маяковский дает людям, которые могли бы жить на Марсе (поэма «Про это»).

- «Голоштанный» — эту характеристику поэт дает народу, который должен был выбрать власть буржуев или Советов, в своем произведении «Владимир Ильич Ленин».

- «Дрыгоножество» — этот эпитет достается балерине Кшесинской, которая была фавориткой Николая II.

- «Серпастый» и «молоткастый» паспорт становится предметом гордости поэта.

- «Испавлиниться» — такую характеристику дает Маяковский дому, из каждого окна которого должны были быть видны цветы.

- «Быкомордая» и «мясомясая» орава предстает перед читателем в ранних произведениях поэта.

- «Верблюдокорабледраконьи» эскадры описываются в поэме «Пятый Интернационал».

- «Задолицей» называет Маяковский полицию в той же поэме, посвященной Ленину.

Неологизмы Маяковского: «Необычайное приключение…» (стихотворение)

Произведение было написано в 1920 году, и главным его героем стал сам автор. Основная тема – нелегкий, но благородный поэтический труд. Стихотворение построено на диалогах и характеризуется ярко выраженным публицистическим началом. Главным художественным приемом стало сравнение – Маяковский сравнивает творческий путь поэта с жизнью солнца.

Теперь более подробно поговорим о том, какие использованы неологизмы стихотворении Маяковского «Необычайное приключение». А точнее, перечислим их и опишем их функцию:

- «Горбил» пригорок – сравнение пригорка с горбом.

- «Деревний» — слово деревня используется в мужском роде.

- «Златолобо» — о солнце, то есть «золотой лоб» — неологизм используется для более красивого и емкого выражения смысла.

- «Луч-шаги» — лучи Солнца сравниваются с шагами, которые свидетельствуют о приближении Солнца к Поэту.

- «Взорим» — то есть взойдем – так зовет с собой Поэта Солнце.

- «Сонница» — противопоставление слову «бессонница», то есть сонливость, желание заснуть.

Мы перечислили все неологизмы в стихотворении Маяковского «Необычайное приключение». Из приведенных примеров можно заметить, что поэт использует новые слова для придания более яркой образности своему стихотворению, а также желая сделать свои выражения более точными и меткими.

Особенности образования слов у Маяковского

Изучая творчество поэта, филологи поняли, что созданных писателем слов настолько много, что можно создать целый словарь неологизмов Маяковского. Кроме того, они вывели определенные закономерности в словообразовании поэта. Перечислим некоторые из них:

- Писатель часто пользуется приставками «рас» и «раз». Например, «распразднуем», «распархивался», «размайся», «разгазелись», «раздокажу» и т. п.

- К глаголам Маяковский любит присоединять «вы» и «в», что наделяет слова такими значениями, как полное завершение, законченность и исчерпанность: «высверлит», «взгромоздя», «выхваливает», «высинить».

- Употребляя с глаголами «за», поэт наделяет их значением начала действия: «засвистывают», «завинчусь», «затрубадурила».

- Присоединение приставок «до» и «про» обозначает доведение дела до конца: «доскакиваем», «процеловали».

- Часть глаголов Маяковский образует от существительных, используя вышеозначенные приставки: «размедведил», «выметаллизировал».

Еще несколько примеров словообразования

Неологизмы Маяковского довольно многогранны. Для словообразования поэт использует не только приставки, но и суффиксы:

- Например, устаревший суффикс «е», который давно не употребляется в русском языке: «дядье», «дамье», «гостье», «старье» (это слово, столь широко используемое сегодня, впервые было выдумано именно Маяковским).

- Очень часто пользуется поэт уменьшительно-ласкательными суффиксами: «лученышки», «язычешкой», «статьишке», «жизнишку».

Вывод

Таким образом, мы можем сделать вывод, что неологизмы поэта — это не просто стилистическое явление, а некая самобытная система, работающая по собственным законам. Именно в этой системе и заключается прелесть стихотворений Маяковского, которые по сей день пленяют читателей своей образностью и точностью выражений. Поэтому неудивительно, что из всех русских кубофутуристов Владимир Маяковский стал самым известным.

Источник

Неологизмы Маяковского. Часть I

II.9.15 Неологизмы и окказионализмы Маяковского

Неологизмы и окказионализмы Маяковского изучались многими специалистами (4,24, 377,407,409, 415, 537,539, 541, 662,692 ,696,697,698,699, 700,701).

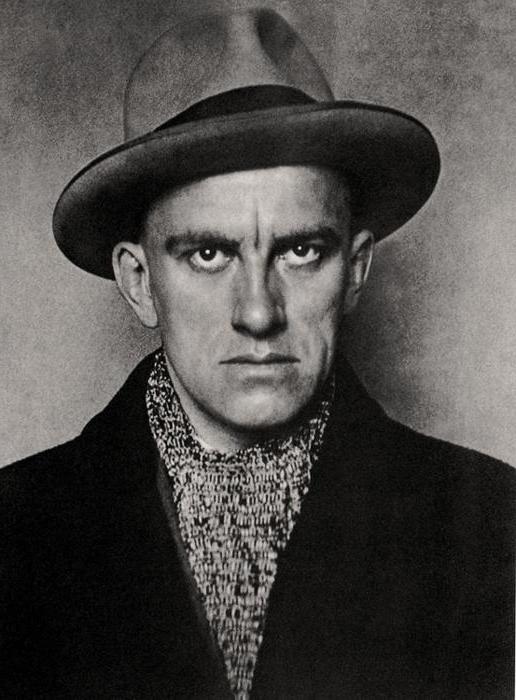

Литературовед Григорий Винокур (24), наверное, одним из первых назвал Маяковского «новатором языка». Он посвятил этой теме исследовательскую работу, которая так и называлась: «Маяковский — новатор языка» (1943) (697).

Маяковский, как известно, был кубофутуристом, а «кубофутуристы считали, что для нового времени нужны новые формы, поэтому они активно дополняли и обновляли язык своей поэзии. Их целью было создание нешаблонного, оригинального и свежего слова» (698).

По сравнению с другими поэтами Маяковский изобрёл наибольшее число разных неологизмов и окказионализмов. Ссылаясь на исследования различных авторов, литературовед Кирилл Горбачевич (407) в книге «Нормы современного русского литературного языка», вышедшей тремя изданиями (1978, 1981, 1989), подсчитал, что в стихах Маяковского «содержится 2840 новообразований» (409). Это количество новых слов Маяковского несколько преувеличено, так как сюда относили и употребляемые поэтом забытые архаичные слова и просторечия, и жаргонизмы, подхваченные поэтом из языка улицы. Тем не менее, «разных окказионализмов у Маяковского всё-таки больше, чем у какого-либо другого поэта», — писал Горбачевич (409).

В то же время он отмечал, что «некоторые слова, приписываемые Маяковскому, например ЧИТАКА, встречались и ранее в ненормированной или иронической речи» (409).

[835]

Сергей Толстой (376) включил в Словарь неологизмов 334 слова, авторство которых, как он считал, принадлежит Маяковскому (377). Надо понимать, что окказионализмы не должны были входить в этот список, однако, это далеко не так.

Многие из этих новых слов являлись только «бабочками-однодневками» и не пополнили словарный состав литературного русского языка.

Рассматривая примеры с указанными «неологизмами» Маяковского, мы убедились, что не всегда они являлись действительно индивидуальными авторскими словообразованиями поэта, а были взяты из разговорной и поэтической речи того времени или видоизменены, с приданием таким словам своего звучания и иногда нового смыслового оттенка.

Некоторые из них можно рассматривать как семантические неологизмы, но чаще, всё-таки, как окказионализмы, если они не привносили, кроме нового звучания, нового смысла, а, самое главное, отклонялись от грамматических норм построения соответствующих им синонимов.

Окказионализмы, как новые словообразования Маяковского, отклоняющиеся от орфографических и других норм грамматики и, вообще, литературного языка, преобладали, особенно в его ранней поэзии .

Литературовед Владимир Тренин (1904-1941), специалист по творчеству Маяковского (698), автор книги «В мастерской стиха Маяковского (Как работали классики» (1937), переизданной в 1978 и 1991 гг. (699), систематизировал в ней лексические новообразования Маяковского, приведя многие их примеры.

Литературовед академик Михаил Гаспаров (1935-2005) (700) в своём исследовании стиля поэзии Маяковского (701) уделил немало внимания разбору некоторых не совсем понятных новых слов Маяковского.

[836]

В предлагаемой работе обобщаются характеристики словообразований Маяковского и выясняется при рассмотрении примеров, что действительно заслуживает из использованных в его поэзии слов наименования авторский неологизм, а что является только окказионализмом, как случайным и временным, отклоняющимся от нормы словом, или индивидуальным словесным оборотом поэта.

II.9.15.1 Сложносоставные неологизмы и окказионализмы Маяковского

БЕСКОНЕЧНОЧАСЫЙ ХВОСТ ВЕЧНОСТИ

В стихотворении «Кемп «Нит гедайге»» (1925) Маяковский образует новое сложно-составное слово-окказионализм бесконечночасый, которое Сергей Толстой напрасно считает неологизмом (377):

Прямо

перед мордой

пролетает вечность —

БЕСКОНЕЧНОЧАСЫЙ распустила хвост.

Здесь два слова выражения «бесконечные часы» поэт соединил в одно прилагательное, относящееся к вечности и поэтому понятное по смыслу.

Я узнаю его,

В блюдечках-очках спасательныз кругов.

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку» (1926)

БРОНЗЫ МНОГОПУДЬЕ

[837]

В поэме Маяковского «Во весь голос» (1929-1930) встречаем не требующее пояснений слово-неологизм многопудье, образованное от старой русской меры «пуд», весящей 16 кг:

Мне наплевать

на БРОНЗЫ МНОГОПУДЬЕ.

Выражение «бронзы многопудье» относится к памятнику из бронзы.

ВЗЛИХОРАДЕННО-БЕШЕННЫЕ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

А под этой

идиллией –

ВЗЛИХОРАДЕННО-БЕШЕННЫЕ

военные

приготовления

«На Западе все спокойно» (1929)

Выделенное слово, используя замечание Тренина о словообразованиях Маяковского можно назвать «метафорическим неологизмом» (700). Действительно здесь объединение слов, связанных с лихорадкой и бешенством, образно делает более осязаемыми военные приготовления

Наверное, именно Маяковский придумал и разместил в своей поэме «V Интернационал» (1922) самый длинный сложно-составной окказионализм из трёх слов : верблюдокорабледраконьи.

Чтобы понять это словообразование, нужно привести его в контексте поэмы:

[838]

«Очень оригинальное ощущение. Головой провинтил

облака и тучи. Земли не видно. Не видишь даже

собственные плечи. Только небо. Только облака.

Да в облаках моя головища.

МОРЕЕТ тучами.

Облаком застит.

И я

на этом самом

на море

ГОРОЙ-ГОЛОВОЙ плыву ГОЛОВАСТИТЬ —

второй какой-то брат ЧЕРНОМОРИЙ.

Эскадры

ВЕРБЛЮДОКОРАБЛЕДРАКОНЬИ.

Плывут.

ИЗЗОЛОЧЕНЫ солнечным КРЕЗОМ.

И встретясь с фантазией УЛЬТРА-МАРКОНИ,

об лоб разбиваемы ОБЛАКОРЕЗОМ».

Вспомним ещё начало поэмы:

Сущность поэзии в том,

чтоб шею сильнее завинтить винтом.

Сергей Толстой включил указанное слово «верблюдокорабледраконьи» в Словарь неологизмов (377), наверное, вообще не осмыслив, может ли оно войти в полезный состав литературного русского языка или нет? Это слово поэт создал как некую фантазию в своей фантасмагории, изложенной в поэме.

В выделенном фрагменте обратим внимание ещё и на придуманные поэтом сложно-составные окказионализмы «ультра-Маркони», как фантастического ЛГ, названного по имени изобретателя беспроволочной связи на расстояния с помощью электромагнитных волн и радио, лауреата Нобелевской премии по физике за 1909 год Гульельмо Маркони (1874-1937) (703);

[839]

«облакорез», как некий сконнструированный указанным ЛГаппарат, разбивающий фантасмагорические «верблюдокорабледраконьи эскадры»; глаголы, образованные от существительных «мореть» (от море) и «головастить» (от головастик); притяжательное прилагательное «черноморий», образованное от пушкинского сказачного персонажа Черномора, и причастие «иззолочены».

Нужно объяснить значение в описанной Маяковским истории полу-мифологического древнегреческого персонажа Креза (704) – последнего царя Лидии, жившего в VI в. до н.э., богатство которого было легендарным, пользовавшегося «особым уважением из-за щедрых жертвоприношений (главным образом чистым золотом) Аполлону Дельфийскому» (оракулу) . В поэме Маяковского фантасмагорические эскадры «иззолочены Крезом».

В мифах Античного мира далее читаем (704):

«…Креза подвело неверно истолкованное им предсказание оракула», что если он перейдет границу — реку Галис, самую длинную в Малой Азии, то «разрушит своё великое царство»».

Древнегреческий историк Геродот описывает его (Креза) «разговоры с мудрецом Солоном» (афинским политиком, законодателем и поэтом, одним из «семи мудрецов» Древней Греции) (705) и Киром» (Персидским царём- завоевателем Лидии) (706), «а также его избавление от смерти, когда уже на костре он признал правоту Солона и пересказал Киру слова мудреца, что не стоит считать себя счастливейшим из людей, пока жизнь не подошла к концу.

Эта сентенция так понравилась Киру, что он отменил казнь… Поздние легенды рассказывают, что Аполлон спас его» (Креза) «и унёс в страну вечно живущих гипербореев» (704).

Фантастическая история, рассказанная Маяковским в поэме, связана с его представлениями о загробной жизни, которое он позднее изложил и в стихотворении «Сергею Есенину» (1926), написанному на смерть поэта:

Вы ушли,

как говорится,

в мир иной.

Летите,

В звёзды врезываясь.

В названии стихотворения Маяковского «ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ» (1920) представлен лексический окказионализм, значение которого следует понимать как «написанное по образу Гейне».

А потом

топырили

ГЛАЗА-ТАРЕЛИНЫ

в длинную

фамилий

и званий тропу.

«Хорошо!» (1927)

Сергей Толстой включил в словарь неологизмов из выделенного словосочетания только вторую часть – «тарелины» (377). Это неправильно. Всё это словосочетание нужно рассматривать как сложносоставной неологизм.

ГОЛОЛОБАЯ ЛУНА и ЗЛАТОЛОБОЕ СОЛНЦЕ

Поэт образовал прилагательное-окказионализм гололобая, представив луну лицом с голым лбом:

[841]

Ну, это совершенно невыносимо!

Весь как есть искусан злобой.

Злюсь не так, как могли бы вы:

как собака лицо луны ГОЛОЛОБОЙ –

взял бы

и все ОБВЫЛ.

«Вот так я сделался собакой» (1915).

Этот окказионализм в форме гололобый был включён в Словарь неологизмов Сергея Толстого (377), на мой взгляд, без достаточного основания, так как это слово вряд ли может пополнить словарь русского языка.

По существу, такой окказионализм существует только в паре слов их устойчивого сочетания – синклесе (604). В данном случае прилагательное гололобая составляет единое целое со словом луна: гололобая луна или луна гололобая.

Подобный пример синклеса с окказионализмом «златолобо» использован поэтом как эпитет к солнцу в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920):

Я крикнул солнцу:

«Погоди!

послушай, ЗЛАТОЛОБО,

чем так,

без дела заходить,

ко мне

на чай зашло бы!»

Кроме солнца и луны, когда она ярко-жёлтая, ни к чему другому златолобо /златолобое солнце или златолоба /златолобая луна не относится и вряд ли может относиться. И это окказиональное слово тоже было включено в указанный Словарь неологизмов (377), хотя и его применение ограничено только двумя указанными предметами, для которы оно может использоваться как эпитет, в качестве поэтической метафоры, и, по существу, не особенно пополняет словарный запас русского языка.

[842]

Ещё в стихотворении «Вот так я сделался собакой» обратим внимание на выделенный в приведённом отрывке глагол обвыть, образованный с помощью приставки «об-» от глагола выть по аналогии с известным литературным глаголом обругать для выражения злости долгим и сильным вытьём.

Такие неологизмы и окказионализмы, характерные для словотворчества Маяковского, мы ещё будем рассматривать в дальнейшем, но сейчас, раз мы столкнулись со словом обвыть, скажем о нём ещё несколько подробнее.

Неологизм обвыть в русском языке был известен не только тем значением, которое придал ему Маяковский — «выть со злости», но ещё означал и просторечный синоним глаголу оплакать, и в этом значении известен и в русской литературе.

Мы его встречаем, например, в повести русского писателя Валентина Распутина (1937-2015) (707) «Последний срок» (1970):

«. – Чё надо? – ОБВЫТЬ. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу проводить – ничё не умеют».

Русский советский поэт Сергей Викулов (1922-2006) (708) в стихотворении «Одна навек» (1970) также использовал этот глагол:

И сбегались вскоре

толпой в сиротское жилье,

чтобы ОБВЫТЬ чужое горе,

ОБВЫТЬ, предчувствуя свое.

И современная поэтесса Светлана Сырнева (р. 1957) (709), в стихотворении «Русский секрет» (2000) также использовала этот глагол:

[843]

Всю утробушку вынула в нить,

в бессловесную песню дремучую.

Может, всех убиенных ОБВЫТЬ

ты решилась по этому случаю?

Смысл большинства новых слов Маяковского вполне понятен, как, например, прилагательное громоустый в словосочетании –синклесе «ГРОМОУСТОЕ ПРОКЛЯТЬЕ», образованном с архаичным словом уста:

Я б

нашёл

слова

ПРОКЛЯТЬЯ ГРОМОУСТОГО

«Владимир Ильич Ленин» (1924)

[844]

Литературным синонимом окказионализму громоустый является литературное слово громкоголосый (25,184,198).

Прилагательное-неологизм ГРОМОГОЛОСЫЙ, отличающееся от вышеуказанного литературного слова ГРОМКОГОЛОСЫЙ только одной буквой, Маяковский использовал в поэме «Человек (1916-1917) как эпитет к слову день:

И снова

толпа

в поводу у дела,

ГРОМОГОЛОСЫЙ катился день её.

Словосочетание «громоголосый день» — пример удачного синклеса.

Ещё ранее, в поэме «Война и мир» (1915-1916), поэт образовал существительное ГРОМОГОЛОСИЕ, вошедшее в Словарь неологизмов Сергея Толстого (377):

Дантова ада кошмаром намаранней,

ГРОМОГОЛОСИЕ МЕДИ грохотом изоржав,

дрожа за Париж,

последним

на Марне

ядром отбивается Жоффр.

Часть III.

[845]

Указанный неологизм ГРОМОГОЛОСИЕ дан в словосочетании с существительным медь, и это является примером удачного нового синклеса.

Нужно здесь привести ещё следующий комментарий к указанной поэме (684):

«Марна — река во Франции, место ожесточенных боев в 1914 году. Жоффр — главнокомандующий французской армией в первой мировой войне.

ДВУХМЕТРОВОРОСТАЯ ЗМЕЯ

Это словосочетание использовано в стихотворении «Стихи о советском паспорте» (1929):

Берет —

как бомбу,

берет —

как ежа,

как бритву

обоюдоострую,

берет,

как гремучую

в 20 жал

ЗМЕЮ

ДВУХМЕТРОВОРОСТУЮ.

Сергей Толстой включил в Словарь неологизмов это слово в форме м.р.: ДВУХМЕТРОВОРОСТЫЙ (377), и это, если бы впервые так было сказано поэтом, не вызывало бы возражений.

Однако, рассматривая словосочетание «змея двухметроворостая», нужно обратить внимание, что такое определение-эпитет к слову змея отклоняется от литературной нормы, так как змея является пресмыкающимся животным и поэтому имеет не рост, а длину.

[846]

Можно было бы сказать «змея двухметроводлинная», но не двухметроворостая. Двухметроворостым может быть человек, слон, жираф и т.д.

Дом

Кшесинской,

за ДРЫГОНОЖЕСТВО

подаренный,

нынче —

рабочая блузница.

«Владимир Ильич Ленин» (1924)

Вульгаризм дрыгоножество, образованный от разговорного выражения «дрыгать ногами» (198), упомянутый в статье Чернякова о десяти новых словах Маяковского (415) и включённый в Словарь неологизмов Сергея Толстого (377), мы комментировали в разделе о вульгаризмах и жаргонизмах.

Следующий окказионализм из поэмы«Владимир Ильич Ленин» (1924) слово желтоглазина, вошедшее в Словарь неологизмов Сергея Толстого (377), выражал в форме народной частушки, которую поэт использовал в поэме, дьявольскую сущность эксплуатации рабочих в потогонных заводских условиях труда:

«Эх, завод ты мой, завод,

ЖЕЛТОГЛАЗИНА.

[847]

Время нового зовёт

Стеньку Разина».

Вульгаризм «задолицая» использован поэтом как эпитет к ненавистной народу полиции:

Вокруг,

с лицом,

что равно годится

быть и лицом

и ягодицей,

ЗАДОЛИЦАЯ

полиция.

«Владимир Ильич Ленин» (1924)

Вокруг меня —

авто ФАНТАСТЯТ танец,

вокруг меня —

из ЗВЕРОРЫБЬИХ МОРД –

еще с Людовиков

свистит вода, ФОНТАНЯСЬ.

«Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)» (1923)

Окказионализм «зверорыбий» из словосочетания-синклеса «зверорыбьих морд» был включён в Словарь неологизмов Сергея Толстого (377). Этим окказионализмом поэт выражал скульптуры фонтана, увиденные в Париже.

[848]

ЗВОНКОНОГИЙ (СЛОВ ЗВОНКОНОГИЕ ГИМНАСТЫ)

За лето

столетнее

бейся,

пой:

— «И это будет

последний

и решительный бой!»

Залпом глоток гремим гимн!

Миллион плюс!

Умножим на сто!

По улицам!

На крыши!

За солнца!

В миры —

СЛОВ ЗВОНКОНОГИЕ ГИМНАСТЫ!

«150 000 000» (1919-1920)

Сергей Толстой включил прилагательное «звонконогий» в Словарь неологизмов, ошибочно указав его автором Маяковского (377) и сославшись на выделенный из его поэмы стих.

Роман Якобсон (1896-1982) , «российский и американский лингвист, педагог и литературовед, один из крупнейших лингвистов XX века» (710), на которого ссылался Тренин, назвал эпитет «звонконогий», как и некоторые другие эпитеты Маяковского в стихах первого периода (1912–1920), которые мы ещё отметим, «чудовищным» (699).

На самом же деле сам по себе эпитет звонконогий вовсе не чудовищный, если его применять должным образом, но автором этого неологизма был не Маяковский, а Клюев, который в стихотворении «Прохожу ночной деревней…» (1912) мастерски и очень поэтично применил его как эпитет к коню:

Свистнул, хлопнул у дороги

В удалецкую ладонь,

И, как вихорь, ЗВОНКОНОГИЙ

Подо мною взвился конь.

[849]

ЗЛАТОУСТЕЙШИЙ и НОВОРОДИТ

Я,

ЗЛАТОУСТЕЙШИЙ, чье каждое слово

душу НОВОРОДИТ.

«Облако в штанах» (1914-1915)

Прилагательное златоустейший, включённое в Словарь неологизмов (377), Маяковский образовал из известного сложно-составного архаизма златоуст, который мы рассматривали в разделе об архаизмах.

Глагол новородить, также вошедший в указанный Словарь неологизмов (377), поэт образовал от известного причастия новорожденный.

Врачи

одного

вынули из гроба,

чтоб понять людей небывалую убыль:

в прогрызанной душе

ЗОЛОТОЛАПЫМ МИКРОБОМ

вился рубль.

«Война и мир». Часть I (1915-1916)

Здесь выделенные слова является окказионализмом –синклесом, представляющим поэтическую метафору для описания заразы, которую несёт современное потребительское, капиталистическое общество, основанное на товарно-денежных отношениях.

ЗОЛОТОРОЖДЁННАЯ КОМЕТА.

[850]

И вот

с какой-то

грошовой столовой,

когда

докипело это,

из зева

до звезд

взвивается слово

ЗОЛОТОРОЖДЁННОЙ КОМЕТОЙ.

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (1928)

Выделенное словосочетание также можно рассматривать как синклес, хотя в нём слово комета может быть заменено на другое, например, звезда, луна, солнце и т.д. Само же по себе прилагательное «золоторожденный», включённое в Словарь неологизмов, составленный Сергеем Толстым (377), является не более как окказионализмом-метафорой Маяковского, ведь на самом деле никаких комет, рождённых из золота не существует, но мы, действительно, употребляем, например, выражение «золотое слово», которое и легло в основу метафорического образа Маяковского.

С хвостом годов

я становлюсь подобием

чудовищ

ИСКОПАЕМО-ХВОСТАТЫХ.

«Во весь голос» (1929-1930)

Выделенное слово включено в Словарь неологизмов Сергея Толстого в слитном, без дефиса, написании: ископаемохвостатый (377).

[851]

На самом деле это не неологизм, а окказионализм, причём его нужно воспринимать только в определённых словосочетаниях, рассматриваемых каксинклесы: ископаемо-хвостатое чудовище, или, как у Маяковского, с инверсией, причём вместо слова чудовище можно использовать и другие подходящие существа, например, животное, змей и т.п.

В стихотворении «Беспризорщина» (1926) читаем:

Школа —

КИНО АМЕРИКОЛИЦЕЕ;

дав

контролерше

промежду глаз,

учится

убегать от милиции,

как от полиции

скачет Дуглас.

Прилагательное «америколицее», вошедшее в Словарь неологимов Сергея Толстого (377), образовано как сокращение в одно сложно-составное слово выражения «лицо Америки».

Мы понимаем значение этого неологизма данного поэтом эпитетом к слову кино, представив не только картину нарисованную поэтом в стихотворении, но и вспомнив американские боевики, культивирующие насилие. Это также является примером удачного словосочетания-синклеса.

КЛАСС МИЛЛИОНОГЛАВЫЙ

[852]

Просыпающееся самосознание миллионов голов рабочего класса поэт выражает в стихах поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924) с применением неологизма МИЛЛИОНОГЛАВЫЙ, которое Сергей Толстой включил в свой Словарь (377):

С кем идти

и на кого пенять? —

Класс МИЛЛИОНОГЛАВЫЙ

напрягает глаз —

себя понять.

Всё,

что в нас

ушедшим рабьим вбито,

всё,

что мелочИнным роем

оседало

и осело бытом

даже в нашем

краснофлагом строе.

«Про это» (1923)

Синклес «краснофлагий строй» понятен. В нём краснофлагий, несмотря на мнение Сергея Толстого, включившего это прилагательное в Словарь неологизмов (377), является окказионализмом, так как нормой являются прилагательные флаговый, флажный (184,198), соответственно правильно было бы «краснофлаговый» или «краснофлажный», но не краснофлагий.

И глядишь на нее,

и идешь знаменосцем,

КРАСНОШЁЛКИЙ огонь над землей ЗНАМЕНЯ.

«Про это» (1923)

Кроме выделенного понятного, но укороченного по обыкновению словообразования прилагательных у Маяковского, слова красношёлкий, включённого в Словарь неологизмов (377), хотя он представляет окказионализм, так как литературной нормой являлось бы прилагательное красношелковый, здесь обратим внимание ещё на окказионализм-деепричастие «знаменя», образованный, в свою очередь, от окказионального глагола «знаменить». Это деепричастие и соответствующий ему глагол, естественно, не вошли в указанный Словарь неологизмов Сергея Толстого (377).

Слушайте!

Проповедует,

мечась и СТЕНЯ,

сегодняшнего дня КРИКОГУБЫЙ ЗАРАТУСТРА!

«Облако в штанах» (1914-1915)

«Крикогубый Заратустра » — так Маяковский назвал, используя в нарицательном смысле мифологическое имя создателя религии в древнем Иране (684,712), самого себя, как глашатая истины и новоявленного проповедника, которого изобразил в своей поэме.

И здесь мы имеем дело с авторским синклесом-окказионализмом Маяковского, а не неологизмом, как представил Сергей Толстой (377).

ЛАЗОРЕВОСИНЕСКВОЗНОЕ ТЕЛО

[854]

Мое пребывание небом не считано,

и я

от зорь его,

от ветра,

от зноя

окрасился весь небесно-защитно —

ТЕЛО ЛАЗОРЕВОСИНЕСКВОЗНОЕ.

Как взревет МЕДНОГОЛОСИНА:

«Р-р-р-астакая миноносина!»

«Военно-морская любовь» (1915)

Слово «медноголосина», включённое Сергеем Толстым в Словарь неологизмов (377), является на самом деле окказионализмом.

В связи с этим окказионализмом напомним и указанное в предыдущем разделе словосочетание-синклес «громкоголосие меди» из поэмы «Война и мир» (1915-1916).

А когда геликон —

МЕДНОРОЖИЙ,

потный,

крикнул:

«Дура,

плакса,

вытри!» —

я встал,

шатаясь полез через ноты,

сгибающиеся под ужасом пюпитры,

зачем-то крикнул:

[855]

«Боже!»…

«Скрипка и немножко нервно» (1914)

Неологизм меднорожий, использованный в указанном стихотворении Маяковским в качестве эпитета для описания духового инструмента геликона, не вошёл почему-то в Словарь неологизмов, составленный Сергеем Толстым (377), хотя, на мой взгляд, мог бы также иметь там место.

Этот неологизм позднее использовал и Асеев в стихотворении «Наша профессия» (1954), причём тоже как эпитет, но к слову статуи в выражении «меднорожие статуи графов, князей, королей»:

Если бы люди собрали и взвесили,

словно громадные капли росы,

чистую пользу от нашей профессии,

в чашу одну поместив на весы,

а на другую бы — все МЕДНОРОЖИЕ

статуи графов, князей, королей,—

чудом бы чаша взвилась, как порожняя,

нашу бы — вниз потянуло, к земле!

МАССОМЯСАЯ БЫКОМОРДАЯ ОРАВА, МНОГОХАМАЯ МОРДА

Эта МАССОМЯСАЯ

БЫКОМОРДАЯ орава?

…………………………………………….

Люди

или валялись,

как упившийся Ной,

или грохотали МОРДОЙ МНОГОХАМОЙ!

«Война и мир». Часть I (1915-1916)

[856]

Выделенные в этих фрагментах словосочетания-синклесы с содержащимися в них эпитетами-окказионализмами –вульгаризмами или ругательствами, относящимися к людям – обычным обывателям толпы или оравы, которую поэт поносил такими словами за их равнодушие, безучастность к мировой бойне и пожарищу войны, нельзя назвать неологизмами, как это представил Сергей Толстой в отношении отмеченных окказионализмов (377).

Эпитеты в выражении «массомясая быкомордая орава» Якобсон (710) также, назвал «чудовищными», по свидетельству Тренина (699). К этой характеристике можно отнести и эпитет в выражении «мордой многохамой».

Прилагательное миллионопалая как эпитет к руке, сжатой в кулак, выражающей образ партии, поэт использует в следующих строках поэмы:

Партия —

рука МИЛЛИОНОПАЛАЯ,

сжатая

в один

громящий кулак.

«Владимир Ильич Ленин» (1924)

МИРОТВОРЦЫ

сияют

цилиндровым глянцем,

мозолят язык,

состязаясь с мечом

[857]

(после того,

как посланы

винтовки афганцам,

а бомбы —

басмачам).

Маяковский. «На Западе все спокойно» (1929)

Слово миротворец библейское:

«Счастливы миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

«От Матфея. Святое благовествование» (5:9). (128)

В словарях русского языка оно считалось одно время устаревшим, книжным, риторическим и применялось чаще иронически (25,198), как и в стихотворении Маяковского (25, 198) и поэтому первое употребление этого слова Маяковским в ироническом смысле можно считать семантическим неологизмом.

Это слово не устарело или снова воскресло и вошло в современный политический язык, в том числе как в серьёзном для обозначения лиц, «способствующих сохранению или восстановлению мира» (25), так и в ироничном смысле.

Жестоким

солдатским богом божились

роты,

бились об пол ГОЛОВОЙ МНОГОЛОБОЙ.

Кровь разжигалась, висками жилясь.

Руки в железо сжимались злобой.

«Революция» (1917)

[858]

Здесь «голова многолобая» – молящиеся солдатские роты, т.е метафора, а само отдельное слово «многолобы» вряд ли стоит считать неологизмом, как это сделал Сергей Толстой, включив его в свой Словарь (377).

Ещё нужно заметить, что перечисляя авторские неологизмы Маяковского, он вместо «многолобой» указал «многолюбый» (377), хотя со словом «много» возможны и немало других словообразований.

Непроезженные

Выли степи,

и Урал

орал

НЕПРОХОДИМОЛЕСЫЙ

«Рабочим Курска, добывшим первую руду…» (1923)

Где бульвар

вздыхал

весною томной,

не таких

любовей

лития,-

ОГНЕГУБЫЕ вздыхают топкой домны,

рассыпаясь

звёздами литья.

Там же.

Заменив известное литературное слово огнедышащие на «огнегубые», составленное из выражения «огненные губы», поэт вынужден был добавить глагол «вздыхают» и тем самым на этот раз стремление к краткости выражения было нарушено. А ведь можно было бы сказать:

огнедышащие топкой домны,

рассыпались

звёздами литья.

Оба выделенных слова «непроходимолесый» и «огнегубые» вошли в Словарь неологизмов (377).

Октябрь прогремел,

карающий,

судный.

Вы

под его ОГНЕПЁРЫМ КРЫЛОМ

расставились,

разложили посудины.

«Про это». «Путешествие с мамой» (1923)

Эпитет огнепёрый, включённый в Словарь неологизмов Сергея Толстого (377), понятен в словосочетании-синклесе с крылом и ещё с какой-нибудь краснопёрой птицей или рыбой, как, например, огнепёрый снеппер или огнепёрый луциан (713), и этими и им подобными разновидностями-реалиями животного мира лексическая значимость эпитета огнепёрый прозаически ограничена. У Маяковского это – поэтическая метафора, а не неологизм.

ОДНАРОБРАЗНЫЙ ПЕЙЗАЖ

[860]

От зевоты

скулы

разворачивает аж!

Дорогойченко,

Герасимов,

Кириллов,

Родов —

какой

ОДНАРОБРАЗНЫЙ пейзаж!

Ну Есенин,

мужиковствующих свора.

«Юбилейное» (1924)

Окказионализм «однаробразный» образован Маяковским как сокращение от названия «Отдел народного образования» (Однаробраз), и такое уродливое слово было включено Сергеем Толстым в Словарь неологизмов (377). Вот образчик чрезмерного увлечения аббревиатурами в то время, которые сами по себе представляли окказионализмы. Эта тема использования аббревиатур в поэзии ещё будет отдельно рассмотрена в дальнейшем.

Толпа — ПЁСТРОШЕРСТАЯ быстрая кошка -…

«Ночь» (1912)

Здесь словосочетание «ПЁСТРОШЕРСТАЯ КОШКА» является примером удачного синклеса, но его, как и отдельное слово «ПЁСТРОШЕРСТАЯ» нельзя считать неологизмом. Применённое в качестве эпитета к кошке «с пёстрой шерстью», это слово не отличается новизной. Новое здесь – применение этого эпитета к слову толпа.

Образно сравнив толпу с пёстрошерстой кошкой, поэт применил поэтическую метафору, но нужно иметь в виду, что у толпы шерсти нет и можно было бы назвать её просто пёстрой, но в этом не было бы поэтизма и той метафоры, которая является неожиданной и характерной именно этим в поэзии Маяковского.

[861]

Я

ухо

словом

не привык ласкать;

ушку девическому

в завиточках волоска

с ПОЛУПОХАБЩИНЫ

не разалеться тронуту.

«Во весь голос» (1929-1930)

Слово полупохабщина (на это слово обращалось внимание её в разделе о вульгаризмах) вошло в словарь авторских неологизмов Маяковского (377) по типу их образования от «полу-», употребляемым ещё Пушкиным и другими поэтами.

Детка!

Не бойся,

что у меня на шее воловьей

ПОТНОЖИВОТЫЕ женщины мокрой горою сидят…

«Облако в штанах» (1914-1915)

Выделенное слово, включённое в Словарь неологимов (377), является на самом деле вульгаризмом.

Новым словом пролетариатоводец назван руководитель пролетариата:

[862]

— Мы прорвёмся

небесам

в распахнутую синь.

Мы пройдём

сквозь каменный колодец.

Будет.

С этих нар

рабочий сын —

ПРОЛЕТАРИАТОВОДЕЦ.

«Владимир Ильич Ленин» (1924)

Чьё сердце

Октябрьскими бурями вымыто,

тому ни закат,

ни моря РЁВОЛИЦЫЕ,

тому ничего,

ни красот,

ни климатов,

не надо –

кроме тебя,

Революция!

«Нордерней» (1923)

Удачное новое слово рёволиций вошло в Словарь неологизмов (377).

(А Чикаго

спит,

обтанцован,

опит,

РЫХОТЕЛЬЕ подушками выхоля.

Синь уснула.

Сопит.

Море храпом храпит.

День встает.

Не расплатой на них ли?)

«150 000 000» (1919-1920)

Окказионализм «рыхотелье» образован как сложное слово, за менившее выражение «рыхлое тело». И это слово с огрызком корня «рых-» вместо «рыхл», т.е. с отклонением от грамматической нормы образования сложных слов, было включено в Словарь неологизмов, составленный Сергеем Толстым (377).

За море СИНЕВОЛЬНОЕ,

за сто земель

и вод

разлейся, песня-молния,

про пионерский слёт.

«Песня-молния» (1929)

Это слово как «синеволный» вошло в Словарь авторских неологизмов Маяковского, составленный Сергеем Толстым (377).

Например,

вот это —

говорится или блеется?

СИНЕМОРДОЕ,

в оранжевых усах,

Навуходоносором

библейцем —

«Коопсах».

«Юбилейное» (1924)

«Коопсах» -аббревиатура «Объединённого кооператива рабочих и служащих сахарной промышленности г. Москвы» (Из прессы 1924 г.). (713)

Громящей силе кулака-партии, руководимой «скуластым и лысым одним человеком», как скажет поэт, не страшны ни пушки, ни «стотысячесабельная» конница. Поэт, применяя указанный неологизм (377), напишет об этом так:

Оттуда —

миллионы

канонадою в уши,

СТОТЫСЯЧЕСАБЕЛЬНОЙ

КОННИЦЫ бег,

отсюда,

против

и сабель и пушек, —

скуластый

и лысый

один человек.

«Владимир Ильич Ленин» (1924)

[865]

СОРОКАСИЛЬНЫЙ КАДЕЛЯК и ТЫСЯЧЕСИЛЬНЫЕ ДИЗЕЛИ

Здесь Маяковский вместо известного названия американского автомобиля – кадиллак (CADILLAC) в указанном словосочетании-синклесе привёл окказионализм-варваризм «каделяк», отступающий от литературной нормы:

Проезжие — прохожих реже.

Еще храпит Москва деляг.

Тверскую жрет,

Тверскую режет СОРОКАСИЛЬНЫЙ «Каделяк».

«Москва-Кенисберг» (1923)

Продолжая тему, Маяковский далее приводит следующие стихи:

Во все концы,

чтоб скорее ВЫЗЛИТЬ

смерть,

ВЗБУРЛИВ людей крышам вровень,

сердец столиц ТЫСЯЧЕСИЛЬНЫЕ Дизели

вогнали вагоны заражённой крови.

«Война и мир» (1915-1916)

Поэт использует выражение «сердец столиц тысячесильные Дизели» как метафорическую характеристику губительной для людей урбанизации, в которой словосочетание «ТЫСЯЧЕСИЛЬНЫЕ ДИЗЕЛИ» является примером удачного синклеса. Окказионализмом-эпитетом «тысячесильные» в сочетании с написанным с прописной буквы именем создателя известных в то время моторов — немецкого инженера и изобретателя Рудольфа Дизеля (1858-1913) (714), поэт подчеркнул разрушительную силу урбанизации, проявляющуюся в городах-столицах, сравнивая эту силу с тысячекратно умноженной мощью мотора- дизеля.

[866]

В выделенном фрагменте обратим внимание на неологизм вызлить и причастие взбурлив, которые мы ещё будем рассматривать среди неологизмов соответствующей группы.

Завтрашнее,

послезавтрашнее человечество,

мой

неодолимый

СТАЛЬНОРУКИЙ КЛАСС…

«Москва-Кенисберг» (1923)

Прилагательное стальнорукий вошло в Словарь неологизмов Сергея Толстого (377), но оно не является неологизмом, а только представляет окказионализм. Вот если представить стальной протез руки, то это слово можно считать неологизмом, но у Маяковского оно использовано в дугом смысле, как эпитет к сильному классу и в таки сочетании представляет собой синклес.

Неологизм солнцелицый как эпитет к слову заступник должен бы подразумевать Спасителя — Господа Бога, но поэт в него не верил, а поэтому написал ироничные стихи с этим неологизмом, серьёзно имея в виду появление Ленина как заступника, которому посвящена была поэма:

[867]

Хоть для правнуков,

не зря чтоб

кровью литься,

выплыви,

заступник СОЛНЦЕЛИЦЫЙ.

«Владимир Ильич Ленин» (1924)

Тут можно вспомнить и строки из стихотворения Клюева «Стада носорогов в глухом Заонежьи. » (1919):

Сегодня крестины. – ПРИПЛОД СОЛНЦЕГЛАВЫЙ

У мамки-Истории спит на руках.

Спеваются горы для ленинской славы,

И грохот обвала роится в стихах.

Подъемля торжественно СТИХ СТРОКОПЁРСТЫЙ,

клянусь —

люблю

неизменно и верно!

«Люблю» (1921-1922)

Прилагательное строкопёрстый включено Сергеем Толстым в Словарь неологизмов (377), однако, чтобы было понятно его нужно рассматривать в словосочетании синклесе «стих строкопёрстый».

УЛЫБКЕ СТОЛИЦЕЙ

[868]

Губ не хватит УЛЫБКЕ СТОЛИЦЕЙ.

Все

из квартир

на площади

вон!

Серебряными мячами

от столицы к столице

раскинем веселие,

смех,

звон!

«Война и мир» (1915-1916)

Прилагательное столицый включено как авторский неологизм Маяковского в Словарь Сергея Толстого (377).

СТОПЁРОЙ ШЛЯПОЙ

…женщины

раскачивались ШЛЯПОЙ СТОПЁРОЙ.

«Война и мир». Часть I (1915-1916)

Выделенное словосочетание-удачный синклес , который можно назвать окказионализмом-историзмом. В нём определение стопёрая составлено из двух частей — «сто» и «пёро», по типу литературного слова «краснопёрый», относящегося к окраске оперенья птиц или плавников рыб (25,198).

Поэт применил указанный окказионализм к женской шляпе, которая по моде того времени могла быть с птичьим опереньем.

Окказионализм семнадцатигодовый, включённый Сергеем Толстым в Словарь неологизмов (377), является авторским вариантом литературной нормы семнадцатилетний.

[869]

Поэт использует этот окказионализм, указывая на возраст Ленина, когда тот мысленно обратился к своему казнённому брату – народовольцу:

И тогда

сказал

Ильич СЕМНАДЦАТИГОДОВЫЙ –

это слово

крепче клятв

солдатом поднятой руки:

— Брат,

мы здесь

тебя сменить готовы,

победим,

но мы

пойдём путём другим! –

«Владимир Ильич Ленин» (1924)

В поэме «Про это» (1923) прилагательное «сердцелюдый», включённое в Словарь неологизмов Сергея Толстого (377), означает, как пишет Евгений Черняков в статье «Десять слов, которые придумал Маяковский», опубликованной в Российской газете (415), — «подобие человека», возможного жителя Марса:

Если Марс,

и на нем хоть один СЕРДЦЕЛЮДЫЙ,

[870]

то и он

сейчас

скрипит

про то ж.

Новое имя

Вырвись

лети

в пространство мирового жилья

Тысячелетнее

низкое небо

сгинь СИНЕЗАДО…

Поэма «150 000 000» (1919-1920)

В Примечаниях ко второму тому издания Полного собрания сочинений Маяковского в 13 томах указано, что это — «окончательная редакция строк 287-294, вписанная на полях (Маяковским –П.П.) » (684).

Прилагательное-окказионализм «синезадый» включено Сергеем Толстым в Словарь неологизмов (377).

Было. Мы митинговали.

СЛОВОПАДОВ СТРУИ,

пузыри идеи –

мир сразить во сколько.

[871]

А на деле –

обломались

ручки у кастрюли,

«Рабочим Курска, добывшим первую руду…» (1923)

«Словопад» включён в Словарь авторских неологизмов Маяковского, составленный Сергеем Толстым (377).

Бойтесь пушкинистов.

СТАРОМОЗГИЙ Плюшкин,

перышко держа,

полезет

с перержавленным.

— Тоже, мол,

у лефов

появился

Пушкин.

Вот арап!

а состязается —

с Державиным.

«Юбилейное» (1924)

Дней любви моей ТЫСЯЧЕЛИСТОЕ Евангелие целую.

«Человек» (1916-1917)

В Словарь неологизмов Сергей Толстой включил только прилагательное тысячелистый, но это неправильно – нужно иметь в виду словосочетание-синклес «тысячелистое Евангелие» или даже весь указанный стих, чтобы понимать к чему относится это прилагательное и насколько оно ново.

[872]

ТЫСЯЧЕ-МИЛЛИОНОКРЫШИЙ ГРОБ

Нужно иметь в виду, что стихотворение, в котором поэт применил это ужасающее словосочетание, о Поволжском голодоморе, начавшемся в 1920 году и пик которого прошёлся на 1921 и 1922 годы, унеся жизни более 5 миллионов человек (715):

Ветер рванулся.

Рванулся и тише…

Снова снегами огрёб

ТЫСЯЧЕ-

МИЛЛИОНОКРЫШИЙ

волжских селений гроб.

«Сволочи!» (1922)

В Словарь неологизмов Сергей Толстой (377) включил почему-то только одну часть (миллионокрыший) сложносоставного окказионализма Маяковского «тысяче-миллионокрыший».

Чуковский в статье «Ахматова и Маяковский» (692) заметил, что «Маяковский — поэт-гигантист… В своих стихах он оперирует такими громадностями, которые и не мерещились нашим поэтам. Похоже, что он вечно глядит в телескоп… Все доведено у него до последней чрезмерности, и слова «тысяча», «миллион», «миллиард» у него самые обыкновенные слова. Такой у него гиперболический стиль».

В деревнях,

с аэропланов

озирая ТЫЩЕПОЛЬЕ,

стадом

в 1000 –

не много и не мало –

пастушонок

лет семи,

не более,

управляет

световым сигналом.

«Рабочим Курска, добывшим первую руду…» (1923)

Выделенное слово является окказионализмом, но Сергей Толстой включил его в Словарь неологизмов (377).

Вместо первой части «тыще-» грамотно писать «тысяче-».

Мы идем.

Вставайте, ЦВЕТНОКОЖИЕ колоний!

Белые рабы империй —

встаньте!

Бой решит —

рабочим властвовать у мира в лоне

или

войнами звереть Антанте.

«III Интернационал» ( 1920)

Цветнокожие – удачный неологизм Маяковского (377), вошедший в словарь русского языка для обозначения людей с цветом кожи, отличающимся от белой (индейцы, японцы, афро-американцы и др.).

[874]

ЧЕТВЕРОЛАПЫЕ

зашагали,

визг

шёл

шакалий.

«Хорошо!» (1927)

Сергей Толстой включил слово четверолапый в Словарь неологизмов (377), и получило широкое употребление, особенно в выражении-синклесе «четверолапый друг».

Раньше существовало выражение «четвероногий друг». Например, у русского писателя Ивана Лажечникова (1792-1869) (716) в историческом романе «Басурман (1838) читаем:

«Иной схватил хвост лошади и преуморительно держит этот букет перед своим носом, другой обнял страстно стан своей ЧЕТВЕРНОНОГОЙ подруги».

Обулись обыватели,

по пыли печатают

ШЁПОТОГОЛОСЫЕ

кухарочьи хорЫ.

— Будет…

крупичатая.

пуды непочатые…

[875]

ручьи — чаИ,

сухари,

сахарЫ.

«Хорошо!» (1927)

Сергей Толстой включил выделенное слово в Словарь неологизмов (377), написав «шопотоголосый». На устаревшее написание с буквой «о», а не «ё», слов, происходящих от существительного шёпот, мы указывали в разделе «Архаизмы».

Вас

у опер

и у оперетт в антракте,

в юбилее

не расхвалит

языкастый лектор.

Речь

об вас

разгромыхает трактор –

самый убедительный ЭЛЕКТРОЛЕКТОР.

«Рабочим Курска, добывшим первую руду…» (1923)

Слово электролектор привязано к трактору, у которого дизельное, а не электическое топливо. Тем не менее, это слово включено Сергеем Толстым в Словарь неологизмов (377) не зря. Оно является провидением Маяковского о будущих, настоящих «электролекторах», которые появятся в нашу эпоху видеоконференций и компьютерных программ PowerPoint.

Навсегда

теперь

язык

в зубах затворится.

Тяжело

и неуместно

разводить мистерии.

У народа,

у ЯЗЫКОТВОРЦА,

умер

звонкий

забулдыга подмастерье.

«Сергею Есенину» (1926)

Слово языкотворец, включено Сергеем Толстым в Словарь неологизмов (377), но, согласно определению автора современных словарей русского языка, лингвиста Татьяны Ефремовой (дата рождения не установлена, ум. 2015) (717), это слово устаревшее (184).

Арап —

миражей шулер –

по окнам

разметил нагло веселия крап.

Колода стекла

торжеством ЯРКООГНИМ

сияет нагло у ночи из лап.

«Про это». «Деваться некуда». (1923)

Окказионализм яркоогний, литературным синонимом которого является яркоогненный, включено в Словарь неологизмов (377).

[877]

Примечание: Этот раздел из работы «О литературных нормах в русской поэзии». Автор будет признателен читателям, которые могут внести свои замечания и предложения. Нумерация страниц и сносок продолжается.

Источник