- Искупительная жертва – единственная основа спасения

- Как искупить грех: какие есть грехи и способы их искупления

- Как возникают грехи?

- Какими могут быть грехи?

- Какие есть грехи?

- Является ли грехом нарушение заповедей?

- Как их избежать?

- Про гордыню

- Про зависть

- Про гнев

- Про уныние

- Про алчность

- Про чревоугодие

- Про похоть

- Что понимать под раскаянием?

- Как искупить грехи?

- Что не искупить?

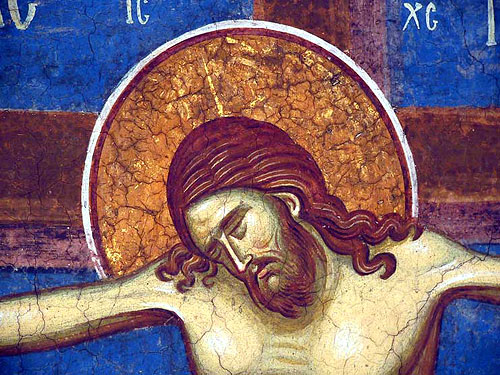

Искупительная жертва – единственная основа спасения

«Искупил еси ны от клятвы законныя

честною Твоею Кровию»

|

Догмат об искуплении – это сердце православной веры. Все догматические утверждения в сфере триадалогии, христологии, экклесиологии и сотериологии проверялись отцами Церкви прежде всего по отношению к возможности искупления и спасения человека Христом. Он является не только критерием чистоты веры, но также камнем преткновения для еретиков и лжеучителей от апостольского века до наших дней.

Догмат об искуплении особенно раздражает либеральных теологов, которые, подобно древним иудеям, не хотят допустить, что Христос искупил и освободил их от плена греха и власти диавола. Они считают, что родились свободными и получат рай, как свое родовое наследство, а на Евангелие смотрят как на руководство к самосовершенствованию. Им чужд догмат об искуплении – это непоколебимое основание, на котором зиждется Новозаветная Церковь.

В других религиях и почти во всех конфессиях догмат об искуплении отсутствует или в корне искажен. В иудаизме этого догмата не существует. По учению Талмуда, Адамов грех не распространяется на его потомков. Иудей спасается исполнением предписаний Торы и Талмуда. Ожидаемый мессия избавляет не людей от греха, а Израиль от его врагов. Самые грешные из иудеев временно мучаются в аду, но затем получат прощение по молитвам Авраама и других праведников. Таким образом, в иудаизме содержится своеобразный национальный «апокатастасис».

В магометанстве учение об искуплении отсутствует. Исполнение Корана и сунны (предания) служит гарантией спасения для мусульманина. Магомет не искупитель, а посланник, через которого Аллах открыл людям свою волю. Коран категорически отрицает не только христианское учение о Жертве Христа, но сам факт распятия. По учению Корана, Христос взят на небо подобно пророку Илии, а вместо Него был распят Симон Киринейский (такая мысль встречается уже во втором веке у гностика Василида). Мусульмане верят, что все, исповедующие ислам, какие бы они грехи не совершили, в конце концов будут прощены и спасены по молитвам Магомета и его преемников. Таким образом, в исламе мы видим конфессиональный «апокатастасис».

В буддизме также отсутствует идея какого-либо искупления. Буддизм отвергает существование божества, как абсолютного духа. Мысль о вечной жизни, как продолжения бытия, вызывает у буддиста ужас и отвращение; он ищет спасения в смерти, в погружении себя в некий психический вакуум, где отсутствуют чувства, мысли и желания. Это психическое самоумерщвление воспринимается им как высшее метафизическое состояние. Нирвана – прорыв в воображаемую пустоту и переживание своего бытия как антибытия, где нет страданий – заветная цель буддизма.

Язычество, в самых высоких взлетах античной и индуистской философии и мифологиях, ничего не знало о той всемирной искупительной жертве, которую принесет Бог за человечество. В индуизме спасение – это растворение индивидуального в космическом, космического – в меоническом, меонического – в абсолютном; личность, как таковая, исчезает; спасителем является Шива – индийский сатана, который разрушает миры.

Только христианство принесло миру радостную весть о том, что человечество искуплено Кровью Христа. На эту весть языческий и иудейский мир ответил жестокими гонениями. Крест Христа казался языческим философам безумием, а иудейским учителям – унижением Божества. Однако уже во времена апостолов среди христиан появились еретики-докеты, которые учили, что Христос пришел на землю призрачно, в некоем эфирном теле. Эта ересь отвергала догмат об искуплении. Если Христос не принял человеческую плоть, то Его страдания призрачны, значит, искупление также призрачно и сама Голгофа превращается в сцену, где роль иллюзиониста исполняет Сын Божий. Это еретическое учение о «божественном обмане» было настолько пагубным и кощунственным, что апостол Иоанн запретил христианам пускать проповедников докетизма в свои дома и даже приветствовать их при встрече.

Другие гностики также отрицали искупительную Жертву Христа Спасителя. Гностик первого столетия Симон-волхв возил с собой женщину по имени Елену – блудницу из Тира, и учил, что его сожительница – образ человеческой души, а он – воплощение бога или высшего эона, который взял в свое общение падшую женщину. Это снисхождение божества к блуднице заменяет искупление у Симона-волхва.

Несколько отступая от темы, отметим следующее. Запутанное и темное учение Симона-волхва выглядит примерно так. Божество рождает мысль – эннию; энния творит ангелов; те восстают против своей родоначальницы и заключают ее в узы вещества. Энния переходит в тело Елены Прекрасной, из-за которой пала Троя, и в Елену-блудницу из Тира, которую Симон-волхв делает своей спутницей. Порочная жизнь женщин, в которых воплощается энния, не оскверняют саму эннию, и она в теле блудниц остается чистой искрой божества. В этом заключается тайное учение гностиков о том, что душа не зависит от телесных дел, как царственный узник не теряет своего достоинства от того, что находится не во дворце, а в мрачной темнице. Это значит, что можно отдаваться порокам и при этом оставаться чистым.

Другой гностик Карпократ развил учение Симона-волхва. Он считал тело постоянным врагом души и учил, что надо предаваться распутству для того, чтобы изнеможить и умертвить тело, и дать возможность душе скорее освободиться от его гнета. Унижение тела через пороки и разврат Карпократ считал спасением души и аналогом искупления. Это гнусное учение сирийских гностиков впоследствии преподнес своим читателям писатель-сатанист Анатоль Франс в повести «Таис», где проституцию представил как вид искупления.

Гностик второго столетия Василид создает теогоническую систему из 360-ти эонов по числу дней года. Эон София выпадает из плеромы – полноты бытия и погрязает в болоте вещества. Здесь к ней снисходит один из высших эонов – Христос и блистанием своего света открывает ей ту славу, которую она имела, находясь в плероме. Вслед за Христом София возвращается в свою небесную обитель. Никакого искупления здесь нет. Известный церковный историк Робертсон пишет: «Учение об искуплении было несовместимо с началами Василида. Он не допускал другого оправдания, кроме оправдания через усовершенствование в освящении, и заявлял, что каждый ответит за свои собственные грехи» («История христианской Церкви», Робертсон, 1 том, 45.стр.). Василид отрицал первородный грех и искупительную жертву Христа, а все сводил к научению.

Самым крупным гностиком второго века был Валентин, который описал перипетии и странствования Софии в духе детективно-мистического романа. В противоположность Василиду он допускал искупление, но в таком искаженном и изуродованном виде, что оно не имело ничего общего с апостольским учением о Жертве Христа.

Валентин делил людей на три группы: телесных, душевных и духовных. Для спасения духовных людей (пневматиков) было достаточно знания гностического учения; они спасались независимо от собственных дел и нравственных предписаний. Для душевных, к числу которых Валентин относил церковных христиан, Иисус распялся; перед распятием его покинул божественный эон-Христос и его собственный высший дух. Через распятие на кресте Иисус показал душевным христианам (психикам) как совершенствовать себя посредством страданий. Здесь был пример, а не искупительная жертва, и воздействие, подобное катарсису античных трагедий. Душевные, в отличие от духовных, могли спастись или погибнуть соответственно своим делам.

Всякая ересь связана с отвержением или искажением догмата об искуплении. Если нет искупления, то христологические догматы теряют свое значение; они становятся безразличными для сотериологии. Человечество мог искупить только Богочеловек, имеющий полноту Божественного бытия и совершенство человеческой природы. А дать заповеди и показать нравственный пример мог Христос, в интерпретации гностиков, монофизитов и несториан.

Если Христос не Искупитель, а учитель, то христология перестает быть необходимой для спасения, так как пример и учение – это внешние действия Божества по отношению к человеку, а искупление – замена человека Сыном Божиим на кресте, то есть мистическая онтология.

Почему православные богословы-апологеты так непримиримо боролись с арианством, считая эту ересь потерей вечной жизни? – Потому что Сын Божий, не равный Богу Отцу и иной Ему по природе, не мог принести совершенную, бесконечную, по своему достоинству, жертву искупления за все человечество, и стать Посредником между Святой Троицей и потомками Адама.

Почему Православная Церковь в течение многих столетий боролась и борется с монофизитством? Потому что монофизитство искажает догмат искупления. Если у Христа единая природа, то непонятно, Кто страдал на кресте, Кто умирал и воскрес: ведь Божество бесстрастно и неизменяемо. Если у Христа одна Божественная природа, то как же произошла замена человечества Христом на Голгофе?

Несторианство, с его учением о греховной природе Иисуса и о двух лицах, соединенных в Нем нравственно, извращает догмат об искуплении. Если человеческая природа греховна, то страдания и смерть становятся следствиями греха, а не добровольной жертвой.

Католики и значительная часть протестантов верят в искупление человека Христом, но экклесиологические ошибки их конфессий не дают им возможности воспользоваться плодами искупления.

В настоящее время активно действуют силы, которые хотят реформировать христианство в духе гуманизма и либерализма, осмеять учение о первородном грехе, унаследованного от Адама его потомками, изъять из сотериологии искупительную Жертву Христа и создать иное христианство в гностическом духе, где Христос выступает в роли учителя, и только в этом смысле является спасителем. Но подать пример и проповедовать новое учение может и несовершенное божество, как представляют Христа ариане.

Почему же тогда православные апологеты в течение нескольких столетий боролись с арианством? Почему христиане, не принявшие арианского символа веры и пострадавшие за это, являются мучениками и исповедниками, как те, кто во времена языческих гонений не отрекся от Христа? Христианские апологеты утверждали, что если Христос не равен Отцу, то наше искупление через Голгофскую Жертву не состоялось; оно потеряло свое аксиологическое совершенство, и мир остался неискупленным. Один из видных современных реформаторов заявил: «Христос спас меня тем, что научил, как побеждать грех». Но разве человечество не знало, что такое грех до Христа? Разве в ветхозаветной Церкви не существовало покаяния? В различных философских и религиозных учениях древности можно найти аналоги заповедям Священного Писания, но там не было Христа-Искупителя и Духа Святого – Освятителя, поэтому спастись не было возможно. Почему богоявления в Ветхом Завете не спасли людей, а необходимо было воплощение Сына Божия? Моисею явился Господь на Синае, беседовал с ним как бы «лицом к лицу», дал заповеди и подробные указания о богослужении. Но феофания (богоявление) без воплощения и искупления не могла освободить человечество от рабства сатаны и власти греха.

Голгофская Жертва усвояется человеком в таинстве крещения; оно означает, что человечество искуплено Кровью Христовой. В крещении человек получает не инициацию, как в языческих теургиях, а облачается во Христа. Если человек спасается только примером Христа – как надо жить, то что же он получает в таинствах Церкви? Почему до Голгофской Жертвы Дух Святой не мог сойти к людям и образовать Церковь благодати? Почему Христос не пришел на землю сразу же после грехопадения Адама, а понадобился срок в пять тысяч лет для приготовления человечества? Если дело в примерах, то ими полна вся история Ветхого Завета. Но почему же до пришествия Христа люди блуждали во тьме и праведники после смерти сходили в ад? Если дело только в научении и примере, то для чего нужны все христологические догматы, ведь Христос мог прийти в призрачном или ангельском теле и показать пример, как и что надо делать.

Но только Богочеловек – с совершенной божественной и человеческой природой в одном Лице – мог искупить нас. Если Христос не заменил человека Собой, а только показал ему как на картине, что надо делать, то тогда становятся бессмысленными все споры и догматические прения о Лице Иисуса Христа. Если нет искупления, то тогда открывается широкая дорога для экуменизма и теософии; более того, учение о соединении конфессий и затем религий, представляется как единственный христианский принцип, а догматические различия и Соборные Оросы – несущественными мнениями, которые не меняют сути христианства, а, напротив, являются преградами к единству веры и любви. Если Христос не принес за меня искупительную жертву, не заменил меня Собой, а только научил, как бороться с грехом, то какое мне дело, как в Его лице соединяются две природы, или сколько воль – одна или две – у Христа?

Меня должно только интересовать: как я своими усилиями воспроизведу в своей жизни пример Христа. Все конфессии согласны, что Христос учил добру, что Он страдал (призрачно или реально), а остальное, если нет искупления, не относится к моему спасению. Если жертвы за меня нет, а Евангелие – это педагогическое пособие с наглядными примерами, то какое мне дело, Христос – Богочеловек или простой человек, который нравственно совершенствовал себя всю жизнь и на кресте победил свой грех? Если Христос только учитель, а не Искупитель, то в этом смысле все основатели мировых религий могут называться «спасителями», так как учили, каким должен быть человек. Здесь Христос ставится в один ряд с Буддой, Магометом, Конфуцием, Пифагором и другими. Если нет искупления, то какая разница между феофанией и воплощением?

Ведь Господь говорил через Моисея и пророков. Если дело в научении, то какая принципиальная разница для меня между Нагорной проповедью Христа и голосом, исходящим от Огненной купины? Если нет искупления, а дело в назидании и примере, тогда открывается самая широкая возможность соединения Православия с чем угодно и как угодно, тогда интеркоммунион займет место общей сакральной трапезы, а теософия, как принцип единства во множественности, станет не только оправданной, но даже необходимой.

Источник

Как искупить грех: какие есть грехи и способы их искупления

Один из постулатов веры заключается в том, что пагубные страсти побеждаются добродетелями. Это относится ко всем религиям без исключений. Идет ли речь о том, как искупить грехи в исламе или же в христианстве, в буддизме, либо в иной вере, руководствоваться нужно этим постулатом.

Но перед тем как искупать грехи, нужно понимать, что же это такое. В понятие греха вкладывается многое, ведь само слово в первичном значении – это «промах». То есть грех – это ошибка, совершенная человеком, его «непопадание, несоответствие» божьему замыслу. Это означает, что в широком понимании слова греховными могут быть любые помыслы и действия людей, идущие вразрез с заветами и постулатами исповедуемой религии.

Как возникают грехи?

В том, как искупить грех, важную роль играет понимание причины, его породившей. Грехи подобны кругам на воде. При этом человек зачастую видит лишь расходящиеся по водной глади круги, но не замечает брошенного и опустившегося на дно камня, их вызвавшего.

Этот образ в полной мере отражает механизм появления грехов. В основе каждого из прегрешений лежит то, что подтолкнуло к нему человека, то есть, образно выражаясь, камень, брошенный в воду и опустившийся на дно. Как правило, в роли данного камня выступает один из семи смертных грехов, являющихся наиболее тяжелыми и опасными для человеческой души.

Каждый из смертных грехов неминуемо влечет за собой обильный перечень проступков, не являющихся добродетельными. Они становятся зачастую дымовой завесой, мешающей человеку увидеть причину своей греховности. Отмаливая их, человек не может перестать грешить и не чувствует облегчения. Это происходит потому, что смертный грех продолжает «тянуть на дно», разрушать душу.

Какими могут быть грехи?

Хотя каждая религия и отличается некоей витиеватостью и мягкостью, отсутствием прямолинейности, в вопросе о том, как искупить грех, все предельно просто и ясно. Ответ только один – не грешить. Не грешить изначально, а если проступка избежать не удалось, то не повторять и не усугублять его.

Грех подобен заболеванию для души. Соответственно, перед тем как раздумывать о ее излечении, то есть об искуплении, необходимо разобраться с тем, какими могут быть грехи. В вопросе о том, как искупить грехи, в православии, как и в христианстве в целом, условно церковнослужители выделяют основные, первопричинные проступки и вторичные, следующие за главными. То есть прегрешения могут быть тяжелыми или же обыденными.

Кроме этого, есть и нарушения божьих заповедей, что номинально грехом не является, однако становится дорогой к нему.

Какие есть грехи?

Смертных грехов христианство насчитывает семь. Сакральная семерка, присутствующая во многих религиозных текстах, возникла не сразу. Изначально грехов было восемь. Однако с течением времени, основываясь на практических наблюдениях за жизнью верующих в целом, руководство церкви пришло к объединению двух позиций в одну. Объединили такие понятия, как «печаль» и «уныние».

Перечень смертных прегрешений был оформлен папой Григорием I Двоесловом и стал включать в себя следующие понятия:

Именно они и являются краеугольными камнями греховности человека в целом. Их наличие толкает к свершению греховных поступков и отравляет человеческую душу.

Является ли грехом нарушение заповедей?

Над этим вопросом задумываются все верующие без исключения хотя бы единожды в жизни. Ведь в современном мире чрезвычайно трудно не нарушать заповеди. К примеру, ту, которая гласит о подставлении другой щеки, если ударили по одной. Ведь первое, что пытается сделать человек, когда его обижают – ответить, наказать, воздать. Или же заповедь «не убий» — аборты, вошедшие в обыденные платные услуги во всех гинекологических клиниках, ее нарушают. «Не укради» — понимая ее шире, чем простое взятие чужих вещей, человек неминуемо осознает то, что заповедь нарушается повсеместно.

Номинально нарушение заповедей грехом в церковном мировоззрении не считается. Однако это вовсе не означает, что, нарушая оставленные Господом заветы, человек не совершает проступка. Совершает, и более того — этот проступок нуждается в искуплении.

Нарушение заповедей, не номинально, а фактически — одно из самых тяжких проявлений греховности, если понимать ее шире, чем список смертных проступков. Божьи заповеди – вовсе не случайный набор руководящих постулатов, призванных упорядочить жизнь человека и упростить церковникам руководство паствой.

Их соблюдение необходимо для того, чтобы избежать грехопадения, а вот нарушение – прямая и самая короткая дорога к смертным проступкам, становящимся ядом, смертельной болезнью для души. Нарушение заповедей ведет к одному из смертных грехов, который неизбежно повлияет на всю жизнь человека, отразится на его судьбе.

Таким образом, прослеживается закономерность – смертный грех становится первопричиной для обыденных проступков, а вот нарушение заповедей – тем фактором, который рождает тяжелые провинности.

Как их избежать?

Задумываясь о том, как можно искупить грех, любой мыслящий человек неизменно приходит к выводу, что самым простым вариантом является – не совершать его. Проводя аналогию с заболеванием, можно сказать, что простым способом искупления является профилактика, предупреждение развития и возникновения прегрешения.

Такой подход нисколько не противоречит религиозным устоям, более того, именно для предупреждения греховности и даны людям заповеди. Однако для того, чтобы грехов избежать, нужно иметь четкое представление об их сути. Нельзя понимать название прегрешения поверхностно и буквально, за каждым наименованием скрыто множество явлений, характерных для каждодневного бытия человека. С вероятностью смертного прегрешения можно столкнуться всюду и ежедневно, для этого даже не нужно выходить за пределы квартиры. К примеру, грех лени – не только нежелание выполнять какую-либо работу, но и отсутствие духовного и интеллектуального развития, ухода за собой и домом, и многое другое.

Про гордыню

Этот грех нередко путают с завышенной самооценкой и с завистью. Однако гордыня не имеет ничего общего ни с чрезмерным чувством уверенности в себе, ни с желанием превосходить в чем-либо других.

Гордыня — это образ жизни, при котором человек считает себя «пупом всей Земли», а также полагает, что его достижения – результат собственный и ничей другой. То есть, к примеру, если человек становится мировым светилом в отдельно взятой области, то он искренне считает это лишь собственной заслугой, напрочь забывая о том, сколько усилий было приложено родителями, близкими, учителями. Забывает и о том, что все в жизни дается Господом.

Про зависть

Это грех, который подстерегает всюду. Однако не стоит путать его с желанием выглядеть или жить не хуже других. Зависть в своей сути – глубокое душевное расстройство, в корне которого лежит отрицание замысла Господа.

Подверженный этому греху человек не замечает данного Богом ему самому, видит исключительно то, чем обладают другие. Фактически, зависть – повседневное отрицание своей судьбы и стремление жить чужой. Например, человеку дан талант к рисованию, но вместо того чтобы писать полотна и развиваться в этом направлении, он со вздохами смотрит на музыкантов и с упрямством стучит по клавишам фортепиано.

Про гнев

Гнев – не просто неконтролируемая вспышка эмоций. Это больное состояние души, при котором человек отрицает любое противление его волеизъявлениям или же представлениям. Гнев не просто приводит к насилию. Он и есть само насилие во всех вероятных ипостасях. Гневу подвержены многие, выражается он в диктате собственной воли и неприятии всего, что с ней расходится.

К примеру, родители, заставляющие детей воплощать их собственные, взрослые представления и пресекающие на корню всяческую самостоятельность малыша, подвержены греху гнева. Супруги, избивающие жен за неправильно с их точки зрения прожаренные котлеты, тоже подвержены греху гнева. Властители, вводящие законы, запрещающие инакомыслие – тоже проявляют гнев. Этот грех – самый распространенный. Он имеет корни в эгоизме человека, в его закрытости для всего вокруг и яростному противлению тому, что идет вразрез с собственными убеждениями.

Про уныние

Самый страшный и тяжелый из всех семи смертных прегрешений. Уныние – наиболее коварный грех, оно незаметно вкрадывается в душу человека, маскируясь под плохое настроение или же грусть. Уныние, как раковая опухоль тела, захватывает душу целиком, и избавиться от него невероятно трудно.

Депрессия, печаль, тоска или же нежелание вставать с дивана – это уныние. Нежелание жить – так нередко растолковывают понятие этого греха церковнослужители. Однако уныние не обязательно проявляется в тяжелейших депрессиях или же иных психологических расстройствах личности. Повседневная усталость, тоска, грусть и отсутствие умения увидеть что-то хорошее – уныние. Отличить же прегрешение от обычной грусти или печали просто. Уныние никогда не бывает светлым, в душе подверженного ему человека царит мрак.

Про алчность

Это не просто желание «нагрести» себе как можно больше. В желании человека жить в комфорте и сытости греха нет. Алчность – полное подчинение всех помыслов гонке за материальными благами, которые не нужны.

То есть, если у человека есть телевизор, но он идет в магазин и приобретает более современный, разрекламированный и модный, но по функциям практически не отличающийся от того, который имеется в доме, то это – алчность. Грех алчности исключает понятие ответственности. То есть человек тратит, а не зарабатывает. Алчность в современном мире приводит к бесконечному росту материальных долгов, а это, в свою очередь, влечет за собой полное невнимание к духовной стороне собственной личности, ведь все помыслы заняты лишь суетным.

Про чревоугодие

Это не только злоупотребление пищей или винами. Чревоугодие схоже с алчностью – это потребление лишнего с одной стороны, однако прегрешения различны.

Этот грех – угождение себе, ублажение себя во всех смыслах. Потакание собственным страстям и сиюминутным прихотям, независимо от того, чего они касаются. К примеру, поездка в экзотические страны с целью посещения публичных домов с мальчиками-подростками – чревоугодие. Съедание двух-трех порций жареной картошки с салом при обострившемся гастрите – тоже чревоугодие. Этот термин не имеет точных границ, он подразумевает потакание пагубным страстям во всех областях жизни.

Про похоть

Под похотью обычно понимается блуд. Однако такое восприятие излишне упрощено и заужено.

Похоть – это бездушие, как в плотских утехах, так и в чем-либо ином. Если рассматривать прегрешение на примере интимной сферы жизни, то оно означает механику действий, обеспечивающую нервный спазм, дающий секундное удовольствие. Души в таком половом акте нет. То есть все пособия, рассказывающие о том, что, где и как нужно «потереть» для получения возбуждения, являются практическими руководствами по греху похоти. В интимной связи должны участвовать души людские, должна быть эмоциональная составляющая, то есть – любовь, а не только сексуальное вожделение.

Соответственно похоть – это бездушность, преобладание плоти над эмоциями. Этот грех может проявляться не только в интимной сфере человеческой жизни, но и в любой другой.

Что понимать под раскаянием?

О том, как искупить грехи перед Богом, говорится во всех религиозных текстах. Нужно искренне раскаяться в совершенном. Нельзя прийти в церковь, купить молебен, постоять перед иконой и стать безгрешным.

Раскаяние – это первый шаг к тому, как искупить грех. Первый, но далеко не единственный, хотя и основополагающий. Нельзя принимать за раскаяние осознание греховности. Это крайне важный момент. Понимание разумом неправедности того или иного поступка с раскаянием ничего общего не имеет. Осознание приводит к показушности покаяния.

Например, женщина посещает гинекологический стационар и избавляется от нежелательной беременности. После этого она находит руководство о том, как искупить грех за абортированных детей, посещает храм или монастырь, заказывает молебны и демонстративно кается в содеянном. Это раскаяние? Нет. Более того, женщина через какое-то время вновь оказывается в гинекологическом стационаре, и ситуация повторяется. Только молебны она заказывает уже не по одному младенцу, а по двум. И так далее, круг порока не прерывается, лишь меняется количество поминаемых священниками младенцев. Подобные примеры можно найти в любой сфере жизни.

Истинное раскаяние не подразумевает истерик и «бития челом об пол». Это состояние души, при котором человек поражен как громом, оно схоже с озарением. Истинное раскаяние исключает вероятность повторного совершения того прегрешения, к которому оно относится. То есть раскаяние идет из сердца человеческого, а не из разума.

Однако это чувство нуждается в развитии и закреплении. Именно для этого и нужны специальные молитвы, процедуры отпущения грехов и прочие духовные ритуалы искупления.

Как искупить грехи?

Главное средство искупления прегрешений и очищения души – исповедь. Однако, задумавшись о том, можно ли искупить грех, нужно понять готовность своей души к этому. Нельзя просто прийти в храм, прочитать список проступков, получить прощение и стать «безгрешным созданием». В том, как искупить грех, определяющую роль играет душевная потребность в этом действии.

Номинально же искупление включает в себя посещение исповеди. Во время беседы с церковнослужителем человек не только перечисляет свои проступки, но и рассуждает о них, анализирует. К примеру, говоря о супружеской неверности, люди начинают свою речь с вопросов о том, как искупить грехи измены и постепенно приходят к тому, что повествуют о ситуации в семье, отношении партнеров, о быте и многом другом. Это самопроизвольное развитие монолога, хотя при необходимости священник задает вопросы, нужные для того, чтобы растормошить пришедшего на исповедь, заставить задуматься о причинах проступков и исключить их, а также убедиться в искренности и глубине раскаяния.

Этот подход к отпущению грехов един. Он же актуален и в том, как искупить грех за абортированных детей, и в прочих случаях. А вот в том, что нужно сделать после исповеди, единых правил не существует. Каждый случай прегрешения – уникален, ведь все люди разные и вера их не имеет одинаковой глубины. По этой причине молитва, искупить грехи при помощи которой рекомендуют священники, в каждом случае – своя.

Кому молиться, как и сколько, то есть все то, что волнует людей с практическим складом ума, определяет церковнослужитель во время исповеди, исходя из услышанного им. Одной общей «чудесной» молитвы не существует.

Что не искупить?

Путь искупления греха – это внутренняя работа над собой. Нельзя думать, что существует грех, который никогда нельзя искупить. Таких грехов – нет. Разнятся лишь внутренние духовные усилия человека, они зависят от глубины и тяжести прегрешения. Искуплению подлежит любое преступление или же прегрешение.

Разумеется, исключением является самоубийство. Но это вовсе не грех, который «нельзя искупить», такое понимание не совсем верное. Самоубийство искупить не «нельзя», а попросту невозможно. Ведь человек, добровольно ушедший из этого мира, просто не может раскаяться в содеянном, прийти в храм и помолиться. Потому что уже не живет в этом мире. Исключительно по этой причине грех не может быть искуплен, а совершивший его подлежит отторжению от паствы, то есть захоронению за пределами освященной земли без соблюдения церковных ритуалов.

Источник