- Из чего состоит IoT

- Сенсоры

- Актуаторы

- Гейты

- Транспорт

- Небольшое сравнение LoRa и ZigBee

- Сравнение разных видов сетей на основе скорости и дальности

- Заключение

- Что такое интернет вещей?

- Как устроен интернет вещей?

- Из чего состоит интернет вещей?

- Где используют интернет вещей?

- Чем IoT полезен человеку?

- Есть ли недостатки у интернета вещей?

- Проблемы внедрения IoT

- Будущее интернета вещей

Из чего состоит IoT

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.

В данной статье мне хотелось бы рассмотреть то, посредством каких именно “вещей” может быть реализована в нашем мире эта идея и то, какими способами они могут взаимодействовать друг с другом или со внешней средой.

Базовые элементы делятся на несколько типов: сенсоры, актуаторы и гейты.

Сенсоры

Пожалуй нет смысла объяснять смысл и назначение этого типа элементов. Оно ничем не отличается от стандартных: разнообразные термометры, микрофоны, камеры и десятки прочих, менее распространённых устройств. Некоторые из них можно увидеть на изображении Sensors Starter Kit для Arduino:

Актуаторы

Данный тип элементов предназначается для того, чтобы воздействовать на окружающую среду, или на определённый объект в ней. Эту роль могут выполнять самые разнообразные устройства: от сервоприводов и динамиков до замков (конечно, электронных) с осветительными приборами.

Гейты

Это устройства, на которые обычно возлагают логику поверхностного анализа информации, поступающей от подключенных к ним сенсоров. В определённых ситуациях, анализ данных может требовать малого количества вычислительных ресурсов, так что гейты вполне способны принимать некоторые решения самостоятельно. Принимая такие решения, они отправляют определённые команды управления на актуаторы, которые, в свою очередь, выполняют уже свои функции.

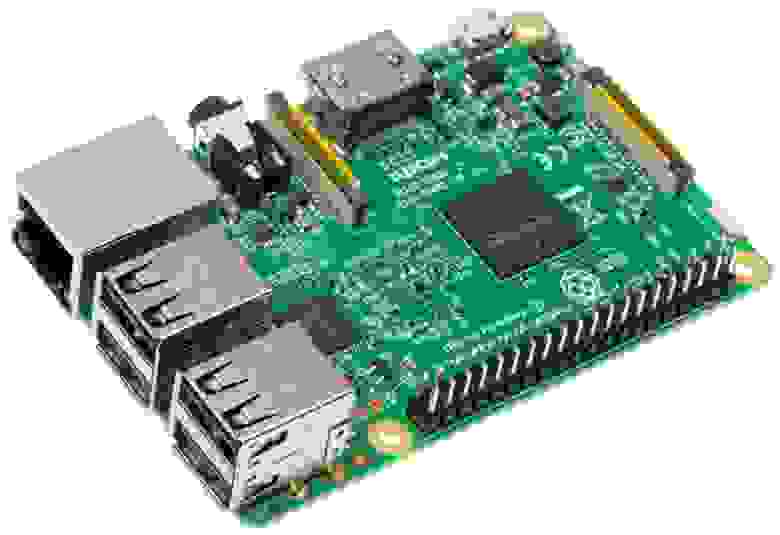

Если же обработка иформации требует больших затрат, или эта информация подлежит сбору, гейты отправляют её на сервера, где с ней и производится дальнейшая работа. Вполне себе вероятно использование в роли гейтов микрокомпьютеров (вверху) или микропроцессоров (внизу):

Для того, чтобы построить мониторинговую систему, достаточно будет использования лишь сенсоров и некоторого сервера, который будет выступать в роли гейта. Например, благодаря сенсору движения и условной “малине”, можно без особых усилий организовать учёт количества людей, проходящих через какую-нибудь проходную.

Добавив в ранее сконструированную модель актуатор в лице динамика, можно добиться того, чтобы проход каждого n-ного проходящего был подзвучен величественными фанфарами.

Так, усложнять конструкцию подобной ячейки можно довольно долго. Однако в определённый момент неизбежно появится необходимость в долгосрочном хранении собранной статистики, её анализе, визуализации и прочем. Здесь понадобятся уже полноценные сервера, которым можно будет делегировать данные обязанности. Такие сервера в совокупности образуют облака, к которым и подключаются гейты.

Транспорт

Теперь, когда уже более или менее ясно, какие устройства используются для создания инфраструктуры, можно посмотреть на то, какими средствами эти устройства друг с другом взаимодействуют. Как видно на первом изображении, есть 2 условные группы — облако и периферия.

Ячейки, состоящие из вышеперечисленных типов устройств, как можно заметить, находятся в периферии и для коммуникации используют специальные протоколы взаимодействия. Более всего распространены LoRa и ZigBee. Обе эти сети являются очень медленными в сравнении, например, с 4G или даже с 3G, однако имеют и свои преимущества.

Одним из главных является их энергоэффективность. Дело в том, что идея интернета вещей заключается в создании среды устройств, коммуницирующих между собой без участия человека. Стоит заметить, что в некоторых случаях полностью избежать вмешательства человека избежать не удастся. Например, в системе подсчёта количества прошедших человек есть сенсор движения. Ему, как и любому другому электрическому устройству, необходимо питание. Проводить провода с питанием к каждому такому сенсору (если их больше 5 и они сильно разбросаны в пространстве) кажется не лучшей идеей. Соответственно, работать они будут от батареек или аккумуляторов. Если потребление заряда будет чрезмерным, элементы питания им нужно будет менять довольно часто. А это приведёт к тому, от чего стремится уйти интернет вещей — нужно же будет кому-то заменять эти батарейки. А вот если сенсоры будут энергоэффективны, то достаточно будет просто вставить батарейку и забыть об этом на год, два, пять и т. д.

Ещё одним преимуществом этих сетей является высокая помехоустойчивость. Каждый бит информации в этих сетях отправляется отдельным радиосигналом, поэтому его довольно просто выделить на фоне эфирного шума.

Небольшое сравнение LoRa и ZigBee

| Основные сравнительные характеристики |  |  |

| Топоогия | звезда | простые и mesh |

| Частотный диапазон (зависит от страны) | 2,4 ГГц, 868/915 МГц, 433 МГц, 169 МГц | 2.4 ГГц, 915 МГц, 868 МГц |

| Ноды сети |

|

|

| Дальность на открытом пространстве | 10 — 15 км | 500 м (зависит от мощности передатчика) |

| Скорость | 0.3 — 50 кбит/с | 5 — 250 кбит/с |

А вот между периферией и облаком, а так же и внутри облака, используются, обычно, знакомые и привычные всем wi-fi с ethernet, сотовые и спутниковые сети и т. д.

Сравнение разных видов сетей на основе скорости и дальности

Заключение

Теперь, рассмотрев устройство сетей интернета вещей, можно точно сказать, что в плане аппаратной части нет ничего загадочного и сложного. Сделать простенькую IoT-сеть может любой желающий, способный купить довольно дешёвые на сегодняшний день компоненты и написать код из пары строк. Однако для того, чтобы разработать и притворить в жизнь серьёзные проекты как, например, реализацию концепции умного дома или даже умного города, нужно приложить огромное количество усилий. Ведь для того, чтобы все эти устройства работали между собой нужна платформа, способная контролировать все протекающие процессы.

Так же не стоит забывать, что в облаках интернета вещей могут использоваться и другие технологии, помогающие раскрыть его потенциал в большей степени. Такими могут выступать и BigData, и BlockChain, и нейросети с машинным обучением. А ведь каждая из последних перечисленных технологий являет собой отдельную обширную область компьютерных (и не очень) наук.

Источник

Что такое интернет вещей?

Как устроен интернет вещей?

Интернет вещей (IoT) объединяет устройства в компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим объектам через программное обеспечение, приложения или технические устройства

IoT-устройства функционируют самостоятельно, хотя люди могут настраивать их или предоставлять доступ к данным. IoT-системы работают в режиме реального времени и обычно состоят из сети умных устройств и облачной платформы, к которой они подключены с помощью WiFi, Bluetooth или других видов связи.

Что происходит, когда температура оказывается слишком высокой или в доме появился грабитель? Система оповещает об этом пользователя или сама выполняет дальнейшие действия — например, включает кондиционер или звонит в полицию.

Сначала устройства собирают данные — например, о температуре в квартире или частоте сердцебиения пользователя, затем эти данные отправляются в облако. Там программное обеспечение обрабатывает их, причем интернет вещей неразрывно связан с Big Data, отмечает в подкасте РБК Трендов Александр Сурков, менеджер по развитию IoT «Яндекс.Облака».

Из чего состоит интернет вещей?

Помимо Big Data для работы интернета вещей также важны аналитика, соединения, устройства и опыт. Для простоты этот принцип представляют как ABCDE: Analytics, BigData, Connection, Devices, Experience.

- Analytics (аналитика) — ключевое звено в функционировании IoT, которое объединяет сами устройства, данные с них и оптимизирует бизнес-процессы;

- BigData (большие данные) — то есть информация с устройств — хранятся в облаке. Они позволяют автоматизировать существующие процессы или выстраивать новые;

- Connection (соединение) — это каналы, по которым устройства получают и передают информацию;

- Devices (устройства) — подключенные к системе девайсы, которые для корректной работы в зависимости от задач должны иметь соответствующую частоту сообщений;

- Experience (опыт) — работа с уже имеющимся опытом решения проблем клиента с помощью IoT, его аналитика и переосмысление.

По данным Fortune Business Insights, объем мирового рынка интернета вещей в 2018 году составлял $160 млрд, а к 2026 году его объем превысит $1,1 трлн. Стремительный рост связан с повсеместным внедрением искусственного интеллекта и систем с машинным обучением. Росту рынка также способствует увеличение числа пользователей «умных» устройств, смартфонов, а также растущий спрос на энергосбережение. В оптимистичном сценарии развития российского рынка интернета вещей его объем в 2020 году может превысить 590 млрд руб., считает исследовательская компания «ГидМаркет».

Где используют интернет вещей?

IoT позволяет компаниям автоматизировать процессы и снижать трудозатраты. Это сокращает объем отходов, улучшает качество предоставляемых услуг, удешевляет процесс производства и логистику.

«С IoT можно столкнуться практически во всех сферах: начиная от контекстной рекламы, которая подсказывает пользователю, где можно пообедать или заправиться в зависимости от текущей геолокации, и заканчивая доставкой еды или покупкой автомобиля», — рассказал РБК Трендам технический директор IoT-системы прогностики ПРАНА Максим Липатов.

По данным исследования IoT Analytics [1], в 2020 году самый высокий уровень проникновения технологии IoT наблюдался в транспорте, энергетике, ретейле, управлении жизнью города, здравоохранении и промышленности.

- В электроэнергетике интернет вещей улучшает контролируемость подстанций и линий электропередачи за счет дистанционного мониторинга.

- В здравоохранении IoT позволяет перейти на новый уровень диагностики заболеваний — «умные» устройства контролируют показатели здоровья пациента в фоновом режиме.

- В сельском хозяйстве «умные» фермы и теплицы сами дозируют удобрения и воду, а «умные» трекеры для животных вовремя уведомляют фермеров не только о местонахождении животных, но и об их состоянии здоровья, анализируя сердцебиение, температуру тела и общую активность.

- В транспорте типичные решения с применением IoT включают телематику и умное управление автопарком, при которых автомобиль подключается к локальной операционной системе для мониторинга и диагностики. Согласно оценкам Statista [2], к 2025 году в развитие IoT для автомобилей будет вложено $740 млрд.

- В городской среде IoT-решения помогают автоматизировать освещение, при этом сокращая расходы на свет до 30–50%. «Умные» счетчики, которые сами фиксируют и передают управляющим компаниям информацию о расходах и износе, избавляют городских жителей от необходимости самим сверять и отправлять данные по расходам энергии.

- В логистике IoT сокращает затраты на грузоперевозки и минимизирует влияние человеческого фактора. Системы IoT также могут мониторить заполняемость мусорных баков и оптимизировать расходы на вывоз мусора, исходя их этих данных.

- Интернет вещей активно внедряют нефтегазовые и горнодобывающие отрасли. В частности, применение углубленной аналитики по буровым скважинам помогает нефтегазовой промышленности увеличить объемы добычи на уже отработанных месторождениях. А, например, «Северсталь» с помощью интернета вещей смогла максимально сократить потери компании из-за ошибочных прогнозов по потреблению электроэнергии.

- В ретейле IoT позволяет брендам и продавцам оптимизировать издержки и улучшать клиентский опыт за счет цифровых вывесок, отслеживания взаимодействия с клиентами, управления запасами и умных торговых автоматов, по словам Максима Липатова. Ожидается, что рынок вырастет с $14,5 млрд в 2020 году до $35,5 млрд к 2025 году, согласно ResearchAndMarkets [3].

Чем IoT полезен человеку?

Интернет вещей у многих ассоциируется с «умным» домом. Благодаря технологиям и устройствам, разработанным компаниями Google, «Яндекс», Amazon, Apple и другими, пользователи могут совершать онлайн-покупки, регулировать температуру в комнате, включать свет и музыку, отдавая голосовые команды виртуальным помощникам.

Вам больше не надо опасаться, что вы забыли выключить утюг или кран — достаточно нажать кнопку в смартфоне, и «умный» дом все исправит. А можно и не нажимать, ведь дом настолько умный, что сам приведет все в порядок, а владельцу отправит уведомление по итогу. Система наблюдения с помощью компьютерного зрения распознает всех, кто проходит мимо вашей квартиры, и сравнит изображения с базой полиции.

Сегодня «умный» дом в России — это в основном интеллектуальный помощник «Яндекса» «Алиса», которая включает музыку, ищет информацию в интернете, советует фильмы, регулирует освещение и температуру в доме, включает чайник.

Американская компания Qualcomm также предлагает систему, которая сделает любой дом «умнее». Она позволяет удаленно следить за обстановкой в доме, сообщает о появлении шума, с ее помощью можно раздавать указания роботу-пылесосу и другим подключенным устройствам, а также открывать двери по системе распознавания лиц.

Есть ли недостатки у интернета вещей?

Основная проблема, с которой связано развитие IoT, — безопасность. Киберпреступники постоянно пытаются взламывать устройства удаленного наблюдения за пациентами, базы данных с информацией о здоровье людей, интеллектуальные системы управления автомобилем, совершают фишинговые атаки, подгружают вирусы на взломанные устройства и даже совершают целые диверсии на производствах. Поэтому участникам рынка IoT-рынка надо учиться защищать свои системы.

Еще одна сложность интернета вещей — возможная несовместимость программного обеспечения разных устройств разных производителей, объединенных в единую систему. Такая ситуация может возникнуть, когда разработчики выпускают обновление ПО для своего устройства и не проверяют его совместимость со старыми версиями ПО других связанных устройств. Для устранения неполадок придется связываться с другими компаниями-разработчиками и просить их вносить изменения в свое ПО для корректной работы всей системы IoT.

Подключение все большего количества устройств к интернету неизбежно приведет к потере рабочих мест. Например, IoT-системы заменят часть специалистов по техобслуживанию, ремонту и установке оборудования. Кроме того, сегодня правовые аспекты внедрения интернета вещей достаточно расплывчаты.

Проблемы внедрения IoT

Максим Липатов разделяет проблемы при внедрении интернета вещей на технологические и кадровые:

- технологические проблемы связаны с тем, что существующие системы обслуживания, ремонта поставки и планирования ресурсов на предприятиях не предусматривают внедрение новых инструментов по сбору данных;

- кадровые проблемы связаны с персоналом, когда технические специалисты не могут перестроиться с ручного сбора информации.

«Мнение о том, что внедрение хайповых технологий вроде Big Data или Data Science станет панацеей от всех бед, ошибочно, — добавляет Липатов. — Организации нужно начать с переосмысления бизнес-процессов и определения инструментов цифровизации, а для этого нужна экспертиза. Возможно, подходящим решением станет именно прогностика на основе IoT. Она способна предотвратить чрезмерный расход ресурсов и отклонения в техническом состоянии оборудования, а также продлить его жизненный цикл. Все это снижает риски внезапной остановки производства из-за неисправностей, а значит, исключает прямые финансовые потери».

Прогностика — последний на сегодняшний день этап эволюции промышленного интернета вещей. Она подразумевает не просто сбор данных с единиц оборудования, а локальную систему с распределенной сетью, в которой информация из разных источников поступает в одно хранилище, где обрабатывается и отправляется обслуживающему устройства персоналу.

Будущее интернета вещей

По прогнозам IDC, к 2025 году в мире будет насчитываться 55,7 млрд подключенных устройств. Киберпреступники будут продолжать атаковать их, потому что IoT-система — это достаточно быстрый способ распространить вредоносное ПО. Рядовые пользователи, компании и целые города будут все чаще применять интеллектуальные технологии, чтобы сэкономить время и деньги. Например, холодильники смогут предупреждать о скорой порче продуктов, светофоры со встроенными видеодатчиками будут регулировать дорожное движение в зависимости от трафика.

Сейчас, однако, ключевая проблема внедрения IoT — отсутствие единых стандартов. Поэтому имеющиеся решения сложно интегрируются между собой, а новые появляются медленнее, чем могли бы.

Еще один нюанс — «вещи» в интернете вещей должны быть автономны, то есть иметь возможность получать энергию из окружающей среды, без участия человека.

Источник