- Интраназальное — это какое введение лекарства? Интраназальные препараты

- Группы интраназальных препаратов, оказывающих общее (системное) действие

- Особенности интраназального введения препаратов

- Формы выпуска интраназальных препаратов

- Основные преимущества интраназального введения

- Недостатки способа

- Интраназальные иммуномодуляторы

- Интерферон человеческий

- Иммуностимулятор «Анандин», капли глазные и интраназальные

- Если насморк аллергический

- Меры предосторожности

- Передовая фармакология: cavum nasi

- Возможности и ограничения интраназальной доставки

- Особенности назальной абсорбции

- Физиологические факторы, влияющие на абсорбцию

- Физико-химические свойства активных компонентов, влияющие на абсорбцию в носовой полости

- Интраназальная доставка в мозг

- Лекарственные формы интраназальных системных препаратов

- Инновационные интраназальные препараты — настоящее и будущее

Интраназальное — это какое введение лекарства? Интраназальные препараты

Существует множество различных способов введения лекарственного вещества в организм человека. Первыми на заре медицины применялись местные способы в виде аппликаций, растирок, компрессов и пероральные, включающие в себя проглатывание ряда лекарственных форм или подъязычное рассасывание. С развитием медицины и технологии доставки действующего вещества до органа-мишени стали применяться более сложные способы.

Появились ректальные и вагинальные суппозитории (свечи), многокомпонентные таблетки и капсулы, в том числе покрытые оболочкой, растворяемой либо желудочным соком, либо кишечными ферментами. Инъекционные способы: внутри- и подкожные, внутримышечные, внутривенные и внутриартериальные, внутрикостные. Препараты вводятся внутрь суставов и в полости органов.

Несмотря на довольно простой путь введения, эндотрахеальные и интраназальные препараты стали применяться относительно недавно. Конечно, капли в нос существовали уже при Гиппократе. Однако интраназальное — это как один из способов введения препарата для доставки к другим органам, а не средство против отёков при насморке, и стало применяться такое введение всего несколько десятков лет назад.

Группы интраназальных препаратов, оказывающих общее (системное) действие

Многочисленными исследованиями было выявлено, что борьба с насморком – это не единственная причина введения лекарственного средства в полость носа. Ряд препаратов, оказывающих системное действие, совершенно спокойно всасываются со слизистой носовых проходов и достигают своего непосредственного назначения.

Интраназальное введение возможно для:

- Н1-антигистаминных (противоаллергических);

- a-адреномиметиков (сосудосуживающих);

- стабилизаторов мембран тучных клеток;

- серотонинергических (оказывающих различные эффекты – от сужения сосудов до противоаллергического);

- гормональных и противогормональных;

- наркотических анальгетиков;

- иммуномодуляторов;

- корректоров метаболизма хрящевой и костной тканей;

- психостимуляторов и ноотропов.

Особенности интраназального введения препаратов

Довольно долго фармацевтические компании пытались решить две нерешаемые задачи в отношении применения лекарственных средств, имеющих белковую химическую структуру. Камнем преткновения явилось разрушение белково-пептидного компонента действующего вещества желудочным соком и кишечными ферментами при пероральном приёме. Также проблемой стал феномен первого прохождения через печень – связывание активного комплекса и его выведение.

Решение было найдено в использовании инъекционного способа введения и ректальных суппозиториев. Однако первый путь отличается некоторой технической сложностью в сочетании с неприятными ощущениями. А второй оказался недостаточно эффективным из-за низкой всасываемости в конечных отделах прямой кишки. Решение пришло неожиданно. Оказалось, что интраназальное — это, как и инъекционное, такое введение, при котором достигается быстрое начало терапевтического эффекта. И при добавлении определённых сопутствующих веществ обеспечивается такая же высокая биодоступность, то есть необходимая концентрация действующего компонента в месте его применения.

Ещё одно полезное свойство интраназального введения проявилось в экстрацеллюлярном (минуя всасывание в кровь через слизистую) проникновении действующих веществ в головной мозг. Попадая на обонятельные зоны, лекарственный препарат доставляется по волокнам обонятельного и тройничного нервов.

Формы выпуска интраназальных препаратов

Для введения в полость носа используется достаточно ограниченное число фармакологических форм. В первую очередь это, конечно же, капли в нос. Возможно вдыхание порошков с мелкодисперсной структурой. Используется закладывание мазей. Различные растворы или отвары трав для промывания полостей носа к данной группе не относятся по причине короткой экспозиции на слизистой при их применении.

Основной формой выпуска интраназальных лекарственных средств, имеющих системное действие, являются назальные спреи. Они выпускаются в виде баллончиков-дозаторов со сжатым воздухом либо с активной помпой-пульверизатором. Благодаря определённому объёму выброса спрея при однократном нажатии, имеется возможность относительно контролируемой дозировки препарата.

Также при использовании спрея происходит равномерное орошение слизистой полости носа. Это способствует более полному всасыванию препарата, что повышает его фармакологическое действие.

Основные преимущества интраназального введения

На основании всего вышеизложенного, можно определить ключевые достоинства, которыми обладают интраназальные препараты. Лёгкость и простота введения, не требующая дополнительной технической оснащённости и специальной подготовки, как в случае с инъекционными способами, являются довольно значимыми со стороны их применения пациентом.

С позиций физиологии и фармакологии на первое место выступает возможность центрального действия на структуры головного мозга. Выраженный системный эффект, наступающий в короткие сроки, как при инъекционном способе введения, также имеет большое значение. Благодаря отсутствию феномена первого прохождения через печень, обеспечивается высокая биодоступность лекарства и незначительное количество связанных с ним нежелательных реакций.

Недостатки способа

С точки зрения системного эффекта основной проблемой является поддержание уровня терапевтической концентрации препарата в плазме крови. Средство быстро всасывается и достигает пикового действия за короткие сроки, поэтому интраназальное введение может применяться только для краткосрочной коррекции состояний. Пролонгированный эффект возможен только при введении препаратов, оказывающих действие на структуры головного мозга.

Кроме того, возможно развитие местных реакций на слизистой носа. Это связано с достаточно высокой концентрацией действующего вещества в составе спрея и содержанием дополнительных компонентов, обеспечивающих максимальное прохождение лекарства с поверхности слизистой в кровь.

Возможность всасывания из полости носа имеет достаточно ограниченное число лекарственных средств, обладающих необходимыми для этого физико-химическими свойствами. У пациента же повышенная концентрация действующего вещества приводит к значительным затратам на приобретение спрея.

Интраназальные иммуномодуляторы

В межсезонье или в условиях эпидемий простудных заболеваний для профилактики и лечения широко применяются препараты, повышающие общую и местную иммунную защиту организма.

С целью экстренной профилактики и защиты применяется интраназальный интерферон.

При многократных исследованиях выяснилось, что интраназальный путь введения иммуномодуляторов способствует не только препятствию проникновения вирусов-возбудителей через слизистую носа. Это также стимулирует работу собственных защитных сил – активацию выработки собственных интерферонов. Для стимуляции продукции эндогенного интерферона как средства поддерживающей терапии используется препарат «Анандин» интраназальный.

Интерферон человеческий

Препарат специфической иммунной защиты, имеющий активность по отношению к большинству возбудителей вирусных простуд, «Интерферон» выпускается в виде таблеток, инъекционных препаратов и порошков для приготовления капель. Для профилактики и лечения можно использовать любую форму выпуска. Но для обеспечения местной защиты предпочтительно интраназальное. Это, как невидимый барьер, будет препятствовать проникновению значительного количества вирусов в клетки слизистой оболочки полости носа. Это обеспечит более низкую заболеваемость в условиях эпидемии.

Иммуностимулятор «Анандин», капли глазные и интраназальные

Препарат получил широкое распространение благодаря практически полному отсутствию побочных эффектов, нежелательных реакций и хорошему иммуностимулирующему эффекту. В дополнение к этому, он обладает также выраженным ранозаживляющим свойством, что немаловажно при его применении в виде глазных капель при травме роговицы или конъюнктивы.

Противопоказания к применению имеет только вводимый внутримышечно «Анандин». Интраназальные капли разрешены в любом возрасте, при беременности, лактации и других физиологических состояниях или заболеваниях.

Если насморк аллергический

Нередко причиной зуда в носу, чихания и обильного отделения слизи становится не вирус, а антиген, приводящий к неспецифической иммунной реакции – аллергии. В комплексном лечении такой формы ринита часто применяются интраназальные кортикостероиды. Это особенно актуально для людей, страдающих сезонными формами аллергии – поллинозами.

В период цветения определённых растений таким пациентам бывает недостаточно применения только препаратов антигистаминной группы, которые в большинстве случаев обладают ещё и седативным эффектом. Это непозволительно при управлении автотранспортом, работе с механизмами или в условиях максимальной умственной концентрации. Тогда и назначаются местные гормональные спреи, которые снимают проявление симптомов, не оказывая существенного влияния на общий гормональный фон.

Меры предосторожности

Несмотря на широкую доступность и лёгкую переносимость таких препаратов, важно помнить, что интраназальное — это, как и любое другое, лекарственное средство, которое должно применяться исключительно по назначению врача, в прописанной им дозировке, кратности и длительности приёма.

Часто возникают ситуации, когда вам необходимо принимать сразу несколько препаратов, отменить ни один из которых нельзя. Следовательно, потребуется выяснить, не окажут ли они при совмещении отрицательного влияния на организм. Инструкция по применению не может включать в себя все варианты развития аллергической реакции. Именно поэтому перед приёмом таких распространённых препаратов, как свечи, мази и спреи, стоит обязательно проконсультироваться у специалиста.

Источник

Передовая фармакология: cavum nasi

Изучаем интраназальные системы доставки лекарственных веществ — их преимущества, особенности абсорбции и ограничения

Долгое время в медицине интраназальное введение ассоциировалось исключительно с местными лекарственными препаратами, в частности — с деконгестантами. Однако, благодаря тому, что в носовой полости может происходить и активное всасывание лекарственных веществ в кровоток, сегодня интраназальные формы распространились и на другие классы ЛС. Удобство и простота использования современных интраназальных форм стали мощным стимулом к созданию системных лекарственных средств для интраназального применения. Именно им и посвящена наша очередная статья в цикле материалов об инновационных формах доставки ЛС.

Возможности и ограничения интраназальной доставки

Альтернативные способы системной доставки — трансдермальный, ректальный, буккальный — имеют ряд очевидных преимуществ по сравнению с традиционным пероральным и парентеральным введением. Тем не менее, нельзя не учитывать их недостатки. Так, у трансдермальных форм ограничены возможности доставки липофильных формул, к тому же для этого пути введения характерна невысокая скорость достижения пиковой концентрации препарата в плазме. Всасывание ректальных форм зависит от глубины введения в прямую кишку, а их применение ограничивает невысокий комплаенс. Буккальные и сублингвальные формы могут быть связаны с рядом неудобств, в частности, с необходимостью соотнесения их применения с приёмом пищи. А вот интраназальные препараты с системным действием, обладая очевидной простотой и удобством применения, лишены недостатков, свойственных другим системным средствам с альтернативной доставкой.

Преимущества интраназального введения лекарственных веществ:

- наличие центрального эффекта — оболочки обонятельных и тройничного нервов не имеют гематоэнцефалического барьера, поэтому при интраназальном введении препараты могут непосредственно поступать в головной мозг;

- отсутствие эффекта первого прохождения через печень и связанная с этим благоприятная степень переносимости;

- при интраназальном введении препараты не подвергаются разрушающему действию ферментов и агрессивной среды пищеварительного тракта;

- удобство, простота применения, а, следовательно — более высокий комплаенс;

- быстрая абсорбция и высокая скорость развития системного эффекта;

- высокая биодоступность низкомолекулярных препаратов.

Нельзя не упомянуть и ряд ограничений интраназальных системных форм. Среди них:

- раздражение или контактная сенсибилизация слизистой оболочки носа;

- невозможность интраназального введения некоторых препаратов;

- сложности в обеспечении стабильной концентрации интраназальных препаратов в крови.

На сегодняшний момент создан целый ряд лекарственных средств в интраназальной форме, оказывающих системное действие. Это гормональные препараты (десмопрессин, окситоцин, беклометазон), антагонисты гормонов (бусерелин), корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани (кальцитонин), стабилизаторы мембран тучных клеток (кромоглициевая кислота), Н1‑антигистаминные препараты (азеластил, левокабастин), а также серотонинергические средства (суматриптан) и наркотические анальгетики (буторфанол). Все они поступают в системный кровоток благодаря хорошей всасываемости в носовой полости.

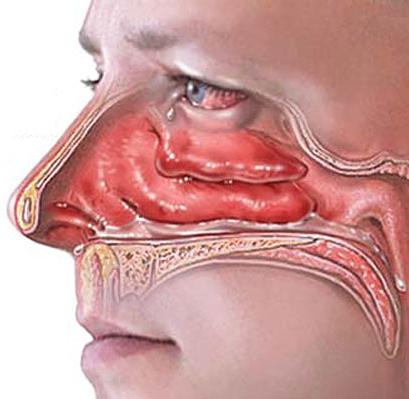

Особенности назальной абсорбции

Носовая полость общей площадью 150–160 см 2 и объёмом примерно 15 мл покрыта слизистой оболочкой толщиной 2–4 мм. Её эпителий имеет реснитчатые клетки, каждая из которых содержит около 200 ресничек, обеспечивающих мукоцилиарный транспорт слизи со средней скоростью 5–6 мм в минуту. Под эпителиальным слоем расположен подслизистый слой, имеющий разветвлённую сосудистую и лимфатическую сеть, обеспечивающую абсорбцию лекарственных препаратов, которая, в свою очередь, определяется рядом факторов.

Абсорбция лекарственных веществ со слизистой оболочки носа происходит главным образом за счёт пассивной диффузии. Небольшие незаряжённые молекулы способны легко проникать через слизистую оболочку носа, в отличие от крупных молекул. Транспорт может происходить как через клеточную мембрану (трансцеллюлярно), так и через межклеточное вещество (парацеллюлярно). Трансцеллюлярно всасываются прежде всего липофильные молекулы, причём скорость абсорбции коррелирует со степенью липофильности. Парацеллюлярно всасываются небольшие полярные молекулы. Степень и скорость абсорбции зависит от анатомо-физиологических особенностей носовой полости и физико-химических характеристик действующего вещества.

Физиологические факторы, влияющие на абсорбцию

Мукоцилиарный клиренс — который, в свою очередь, зависит от длины, плотности и частоты биения ресничек эпителия, а также от количества назальной слизи и её вязкости.

Кровеносная система слизистой оболочки носа — известно, что сосудистая сеть носовой полости приспособлена для быстрого прохождения жидкости из крови в ткани и обратно. Стенки сосудов носовой полости имеют повышенную пористость, а в сосудистом эндотелии есть дефекты, способствующие быстрому перемещению жидкости из сосудов в окружающую ткань и поступлению в просвет сосудов лекарственных веществ. Абсорбция последних определяется скоростью кровотока, на который, в свою очередь, влияют сосудосуживающие и сосудорасширяющие агенты. Доказано, что введение в состав интраназального препарата сосудосуживающего компонента обеспечивает удержание основного препарата на эпителии слизистой носа и, как следствие, активизирует его поступление в кровь и доставку лекарственного вещества в ЦНС.

Ферментативное расщепление — ещё один фактор, который может влиять на интраназальную абсорбцию препаратов. В эпителиальных клетках носовой полосы обнаруживается целый ряд ферментов. Носовая полость занимает второе место после печени по количеству вырабатываемого цитохрома Р450, который расщепляет эстрадиол, тестостерон, деконгестанты и другие препараты. Чтобы предотвратить ферментативное расщепление в носовой полости, в состав препаратов вводят ингибиторы ферментов.

Белки-транспортеры — которые способствуют активному выведению препаратов в межклеточную среду и снижению их накопления в клетках. В интраназальные препараты могут вводиться ингибиторы белков-транспортеров, позволяющие затормозить процесс выброса препарата из клетки.

Физико-химические свойства активных компонентов, влияющие на абсорбцию в носовой полости

Молекулярная масса — низкомолекулярные препараты (до 300 Да) всасываются легче, чем высокомолекулярные.

Липофильность и гидрофильность — слизистая носа имеет липофильные свойства, и степень абсорбции препаратов снижается с уменьшением степени липофильности активных веществ.

Другие свойства активного вещества, в частности: вязкость — чем она выше, тем дольше контактирует препарат со слизистой носа и лучше всасывается; кислотность — при показателе pH, соответствующем таковому в полости носа (5,5–6,5), может развиваться раздражение слизистой и ухудшаться абсорбция. Влияние на всасываемость могут оказывать и дополнительные вещества, например, усилители абсорбции, ингибиторы ферментов и т. д.

Интраназальная доставка в мозг

Перспективное направление фармакологии — создание интраназальных препаратов центрального действия. Инновационные технологии позволяют создать лекарственные препараты для интраназального введения, поступающие в головной мозг. Для этого в их состав вводят микро- и наноносители направленной доставки, отвечающие ряду требований: биосовместимость, нетоксичность, биодеградируемость, физическая стабильность в кровеносном русле, способность преодолевать гематоэнцефалический барьер и др.

На сегодняшний момент используются микрочастицы (диаметр 1–1000 мкм) на основе хитозана и гидроксипропилметилцеллюлозы. Последняя применяется для создания современной интраназальной формы трамадола, поступающего в головной мозг. В качестве наночастиц используются полимерные частицы, дендримеры, мицеллы, эмульсии, липосомы размером до 300 нм. Разработаны наночастицы, поверхность которых модифицирована полиэтиленгликолем («пэгилированные частицы»). Благодаря им удалось значительно уменьшить дозировку атипичного нейролептика сульпирида, обеспечив его накопление именно там, где это необходимо — в головном мозге.

Ещё один системный препарат, который используется интраназально — золмитриптан, оказывающий противомигренозное действие. Пероральные его формы имеют низкую биодоступность и плохо переносятся — они связаны с тошнотой. Интраназальная форма препарата, содержащая наноносители в виде мицелл, оказывает центральное действие и гораздо более активна по сравнению с парентеральной.

Лекарственные формы интраназальных системных препаратов

Самыми распространёнными и доступными интраназальными средствами системного действия сегодня являются капли в нос. Однако, наряду с простотой производства и применения для них характерна сложность дозирования: количество препарата, поступающего внутрь в форме интраназальных капель, сложно контролировать, что особенно опасно в случае применения сильнодействующих средств. Этого недостатка лишены дозированные спреи и аэрозоли, которые, так же, как и капли в нос, отличаются компактностью, удобством и простой применения, но при этом могут дозироваться с точностью от 25 мкл.

Для препаратов, плохо растворимых в воде, используют форму порошка. Их положительное свойство — отсутствие консервантов и устойчивость при хранении. Однако интраназальные порошки могут оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку, что ограничивает их применение. В последние годы появились гели для интраназального применения, представляющие собой вязкие растворы или суспензии. За счёт отсутствия при их применении синдрома постназального затека увеличивается абсорбция лекарственных веществ и достигается оптимальный терапевтический эффект.

Инновационные интраназальные препараты — настоящее и будущее

На протяжении последнего десятилетия продолжаются исследования, изучающие свойства интраназальных препаратов для системного применения. Так, изучено применение интраназального эстрадиола в качестве менопаузальной гормональной терапии женщинам во время менопаузы. Исследование с участием более 600 пациенток показало, что интраназальная терапия обеспечила незначительно менее выраженный эффект и существенно более благоприятную переносимость по сравнению с пероральными формами.

Уже разработана интраназальная форма инсулина. Считается, что она переносится лучше по сравнению с парентеральными, при сопоставимой эффективности. По оценкам специалистов, доход от продажи интраназального инсулина за 5 лет может превысить 10 миллионов долларов.

Ещё одна инновационная разработка — интраназальная инактивированная противогриппозная вакцина, которая обеспечивает как формирование системного иммунитета, так и стимуляцию местного иммунного ответа в носовой полости, являющейся входными воротами инфекции. Очевидно, что это лишь первые шаги в столь перспективном направлении фармакологии. Сегодня, когда в аптеках уже есть системные интраназальные средства, провизоры и фармацевты могут быть непосредственными свидетелями стремительного развития фармакологической науки и наблюдать за появлением всё новых инновационных препаратов с поистине удивительными свойствами.

Источник