Интракраниальный уровень что это значит

Коллатеральное кровообращение играет важную роль в патогенезе инсульта. Его наличие или отсутствие объясняет, почему у одних пациентов стенозы и окклюзии мозговых артерий протекают асимптомно или становятся причиной небольших инфарктов, а у других приводят к обширному поражению мозга, часто с летальным исходом. Чем больше коллатералей и больше времени было на их образование, тем выше толерантность мозга к окклюзии сосудов. Коллатеральное кровообращение может формироваться на экстракраниальном уровне (пункты 1-4 и 9), на уровне артерий виллизисва круга и на уровне лептоменингеальных артерий. Наиболее широкие возможности для коллатерального кровообращения предоставляет система артерий виллизиева круга.

Атеросклероз. Самой частой причиной образования стенозов и окклюзии является атеросклероз. Другие причины:

• расслоение сосудов, особенно экстракраниальных артерий. При этом происходят надрыв интимы сосуда, отслоение интимы от средней оболочки с образованием ложных просветов или аневризмы, которые могут вторично тромбироваться, обтуриропать сосуд или приводить к артерио-артериальным эмболиям;

• воспаление тканей в непосредственной близости от сосудов с переходом на сосудистую стенку или первичное воспаление самой сосудистой стенки (артериит) ‘,

• кардиогенные и аортогенные эмболии становятся причиной примерно 1/3 всех окклюзии сосудов мозга;

• при стойкой артериальной гипертензии в мелких артериях и артериолах развиваются фибриноидная и гиалиновая дегенерация, а также некроз интимы и средней оболочки (артериолосклероз).

Данные патоморфологического и нейровизуализационного исследования зачастую позволяют сделать заключение об этиологии инфаркта.

Территориальные инфаркты могут вовлекать область коры и подкоркового белого вещества. Они развиваются вследствие эмболии или локальной окклюзии одной или нескольких конечных ветвей либо основного ствола крупных артерий мозга. Крупные инфаркты в области базальных ганглиев и таламуса также могут иметь территориальный характер.

Инфаркты водораздельных зон (зон смежного кровоснабжения) происходят на границе зон кровоснабжения двух или нескольких артерий мозга, чаше всего передней и средней мозговых артерии. Они обуслоазены гемодинамическими причинами — снижением перфузионного давления ниже уровня, обеспечивающего адекватное кровоснабжение периферии зоны кровоснабжения, Область мозга, подвергающаяся опасности в этом случае, называется водораздельной — по аналогии с горной грядой, разделяющей две низины. Этот вид инфаркта может возникать при стенозах и окклюзиях нескольких экстракрапиальных артерий или при недостаточности коллатсралей и окклюзии одной сонной артерии. Вазомоторная реакция на парентеральное введение ацетазоламида или вдыхание 5% углекислого газа в этих случаях обычно снижена.

Лакунарный инфаркт развивается вследствие нарушения кровообращения в артериолах, через которые осуществляется кровоснабжение базальных ганглиев, таламуса и ствола мозга, а также в бассейнах корковых пенстрирующих артериол. Лакунарные инфаркты обычно связаны с поражением мелких мозговых артерий, диаметр которых составляет менее 1,5 см. Этиологическим фактором в большинстве случаев служит артериолосклероз; при магнитно-резонансной томографии выявляются множественные мелкие очаги измененного сигнала, обусловленные сосудистыми нарушениями, при компьютерной томографии — множественные гиподенсивные очаги в белом веществе, прежде всего вблизи передних и задних рогов боковых желудочков. Подобные изменения характерны для подкорковой артериосклеротической энцефалопатии, или болезни Бинсвангера. Изолированные лакуны в отсугствие каких-либо других изменений белого вещества могут иметь разнообразное происхождение; например, они могут быть следствием эмболии или наличия атеромы в месте отхожцения артериолы.

— Вернуться в оглавление раздела «Неврология.»

Источник

Интракраниальный уровень что это значит

Следует отметить, что «чистота» спектрального окна при транскраниальном исследовании решающего значения не имеет, что связано с наличием большего количества артефактов при сканировании через кость.

Исключением, пожалуй, является только кровоток в глазной артерии. Как уже говорилось, данный сосуд кровоснабжает не мозг, а глазное яблоко и его структуры, поэтому ГА характеризуется относительно высокими индексами периферического сосудистого сопротивления.

Передняя мозговая артерия и Р2-сегмент задней мозговой артерии кодируются в режиме ЦДК синим цветом, а допплерограмма кровотока (без включения режима инвертирования спектра) записывается ниже изолинии, что свидетельствует о том, что кровоток в этих сосудах направлен от датчика.

Ранее представлены нормальные значения параметров кровотока в СМА и интракраниальном отделе ПА в различных возрастных группах взрослых и детей, полученные в отделении нейрофизиологии Алтайского диагностического центра (г. Барнаул). В таблицах 3.10-3.12 даны показатели кровотока в артериях Виллизиева круга, приводимые различными исследователями.

Оценивая количественные характеристики кровотока при транскраниальном исследовании, следует учитывать ряд физиологических факторов, оказывающих влияние на кровоток в мозге. Так, с возрастом имеется тенденция к снижению скорости кровотока при стабильных показателях пульсаторного индекса и индекса периферического сопротивления. Это явление объясняют снижением сердечного выброса в старших возрастных группах (Katz, 2001). Пол имеет значение лишь для качества визуализации интракраниальных сосудов (у женщин она хуже, чем у мужчин), при этом нет различий в показателях кровотока.

Большое влияние на линейную скорость кровотока оказывает гематокрит. Доказано, что при анемии, когда гематокрит снижается менее чем на 30%, значения линейной скорости кровотока существенно повышаются. К сожалению, на сегодняшний день не существует формулы, которая позволила бы скорректировать показатели скорости кровотока у больных с низкой вязкостью крови с учетом их гематокрита (Katz, 2001). Этот факт усложняет диагностику стенозов у больных с низкими значениями гематокрита.

Лихорадка способствует увеличению церебрального мозгового кровотока в среднем на 10% на каждый градус превышения температуры (Katz, 2001). Поэтому рекомендуется отражать в протоколе обследования температуру тела больного, если таковая повышена.

Гипогликемия также способствует увеличению показателей линейной скорости кровотока в артериях основания мозга (для улучшения доставки глюкозы в мозг), но при допплерографическом исследовании значимые отклонения фиксируются только при снижении уровня глюкозы в плазме менее 40 мг% (Katz, 2001).

Нарушения сердечного ритма и проводимости отчетливо фиксируются при допплерографии. Трудности возникают при попытках измерить показатели кровотока у больных со сложными нарушениями (например, мерцательная аритмия).

Величина сердечного выброса и артериального давления не оказывают влияния на показатели кровотока при нормальном функционировании механизма ауторегуляции мозгового кровообращения.

Уровень активности головного мозга, несомненно, оказывает влияние на перестройку его кровоснабжения, но при рутинном ультразвуковом исследовании эти изменения минимальны и не превышают значение ошибки измерения, поэтому в расчет не берутся. Исключение составляет реакция ускорения кровотока в задних мозговых артериях при фотостимуляции.

Источник

Интракраниальная патология

1. Что входит в понятие «интракраниальная патология»?

Интракраниальная патология – общий термин, охватывающий весь спектр нарушений, имеющих внутричерепную локализацию.

Интракраниальные заболевания могут не проявляться выраженной симптоматикой. В ряде случаев, они наоборот, весьма мучительны для больного. В связи с тем, что речь идёт о патологии, непосредственно относящейся к мозгу, нередко интракраниальные нарушения являются жизнеугрожающими и требуют экстренной помощи.

Последствиями интракраниальной патологии могут стать: устойчивая функциональная несостоятельность, психические отклонения, органические нарушения вплоть до инвалидизации. Тактика лечения интракраниальной патологии нередко разрабатывается с участием врачей нескольких специальностей. Направленная медикаментозная терапия и хирургические манипуляции в непосредственной близости к мозгу могут иметь нежелательные побочные эффекты и риски, поэтому план лечения зачастую утверждается на медицинском консилиуме.

2. Диагностика и классификация

Мозг является одной из наиболее закрытых и труднодоступных частей человеческого тела. Диагностика и лечение по этой причине зачастую затруднены. Современные методики позволяют проводить исследования не только путём направленного изучения внутричерепных структур и их функций (посредством МРТ, рентген диагностики, ангиографии, электроэнцефалографии, биопсии), но и косвенно уточнять диагноз в ходе исследований крови и спинномозговой жидкости, бактериологического посева, суточного мониторинга мозговой активности и внутричерепного давления.

Если возникает подозрение на интракраниальную патологию, дальнейшие исследования позволяют уточнить её характер, понять причины возникновения и факторы развития, сделать прогноз и оказать квалифицированную помощь. Все внутричерепные нарушения в зависимости от этиологии можно отнести к одной из групп:

- воспалительные и инфекционные заболевания (с первичным очагом непосредственно в тканях мозга, развившиеся вторично на фоне общесоматических инфекций или распространившиеся интракраниально от соседних тканей/органов – уха, глаз, гайморовых пазух);

- кисты и новообразования;

- механические травмы головы (в том числе родовые травмы, гематомы, сотрясение мозга);

- проблемы мозгового кровообращения (внутричерепная гипертензия, аневризмы, инсульты, стеноз);

- гипоксические нарушения;

- паразитарное инфицирование.

3. Лечение и экстренная помощь при интракраниальной патологии

В зависимости от типа внутричерепных нарушений, лечение проводится врачами следующих профилей:

- психневролог;

- нейрохирург;

- травматолог;

- онколог;

- инфекционист;

- паразитолог;

- ангиохирург.

По результатам всесторонней диагностики выясняется, какой тип интракраниальной патологии провоцирует имеющуюся симптоматику. Нередко в ходе обследования выявляются скрытые или перенесённые внутричерепные нарушения. Вероятность такой случайной диагностики по статистике составляет около 2%.

Больной переходит под наблюдение конкретного профильного специалиста, который разрабатывает тактику лечения, проводит динамический контроль её эффективности, делает прогноз на излечение.

Лечебная схема может включать:

- медикаментозную терапию;

- хирургическое лечение;

- лазерную терапию;

- физиопроцедуры;

- психологическую помощь;

- реабилитационные мероприятия;

- санаторно-курортное лечение;

- меры профилактики рецидивов заболевания.

Экстренная помощь необходима при открытых ранах, родовых травмах, остром нарушении мозгового кровообращения, отёках, инсультах, сотрясении мозга. Её оказывают врачи неотложной помощи, реаниматологи, хирурги, анестезиологи.

Основные признаки тяжёлой интракраниальной патологии:

- потеря сознания;

- потеря памяти;

- спутанность сознания;

- нарушения речи;

- параличи;

- судороги;

- рвота;

- нарушения дыхательной и сердечной деятельности;

- отсутствие или нарушение рефлексов;

- потеря зрения, слуха.

Хирургическая помощь при интракраниальной патологии может быть плановой или экстренной. По плану оперативное лечение проводится в случае неэффективности терапии. Однако препятствием для операции может стать риск осложнений из-за близости жизненно важных мозговых центров. Кроме того, операция может быть невозможна по причине затруднённого доступа. Хирургическое лечение проводится малоинвазивно, либо требуется трепанации черепа.

Источник

Интракраниальный уровень что это значит

В двумерном режиме просвет брахиоцефальных артерий имеет прямолинейный ход, равномерный диаметр, а его эхогенность ниже эхогенности окружающих тканей (просвет эхонегативен). Нормальный угол расхождения общих сонных артерий в области бифуркации составляет 30-40°. При поперечном сканировании ОСА имеет вид круглого образования, а поверхностнее нее располагается овальная внутренняя яремная вена.

Комплекс интима-медиа сонных артерий имеет однородную эхоструктуру и состоит из двух слоев. Наиболее четко они дифференцируются при продольном сканировании по дальней (по отношению к датчику) стенке общей сонной артерии. Комплекс интима-медиа представлен эхопозитивной интимой, которая по эхогенности сопоставима с окружающими сосуд тканями и эхонегативной медией, эхогенность которой сопоставима с просветом сосуда.

По данным различных авторов, нормальным считается значение толщины комплекса интима-медиа в ОСА до 1,0-1,1 мм (Heiss et al., 1991, Crouse et al., 1994, Sharrett et al., 1994, Burke et al., 1995). Как правило, рекомендуется выполнить три измерения и принять за ТИМ их среднее значение. Более точное измерение ТИМ используется в научных целях. При этом для определения локализации дистальнои точки дистального сантиметра задней стенки ОСА проводят перпендикуляр от передней к задней стенке в месте перехода ОСА во внутреннюю сонную артерию. Проксимальную точку определяют, отступив 1 сантиметр, а среднюю — между дистальнои и проксимальной границами исследуемого сантиметра задней стенки ОСА. Проводят количественную оценку величины комплекса интима-медиа в дистальнои, средней и проксимальной точках задней стенки ОСА и вычисляют среднее значение.

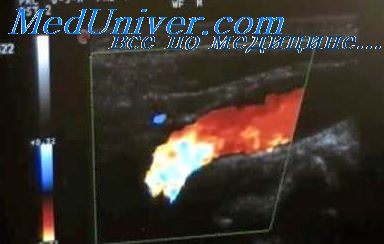

Использование цветового допплеровского картирования значительно улучшает визуализацию позвоночных артерий и дистальных отделов сонных артерий. Отмечается равномерное окрашивание просвета артерии, возможно с небольшой физиологической турбуленцией в зоне бифуркации плечеголовного ствола и ОСА.

Ориентиром для визуализации позвоночной артерии является изображение поперечных отростков шейных позвонков. Получение эхограммы артерии в костном канале служит абсолютным доказательством правильной визуализации позвоночной артерии, это сегмент V2. При получении ультразвуковой картины артерии только в сегменте V1 нельзя быть абсолютно уверенным, что это именно позвоночная артерия, а не какая-либо другая ветвь подключичной артерии (щито-шейный ствол, восходящая артерия шеи). Сегмент V3 ПА виден не всегда, для получения его изображения датчик располагают за углом нижней челюсти, плоскость сканирования при этом направляется медиально и книзу. Как известно, в сегменте V3 ПА делает физиологический изгиб.

Подключичные артерии и брахиоцефальный ствол в большинстве случаев доступны для локации в своих дистальных отделах. В некоторых случаях можно визуализировать I сегмент ПКА и исток ПА.

Формы спектрограмм в артериях исследуемого региона существенно различаются. Анализ спектра допплеровского сдвига частот позволяет разделить их на артерии с низким и артерии с высоким периферическим сосудистым сопротивлением (ПСС). Уровень ПСС зависит от того, в кровоснабжении какого региона принимает участие интересующая артерия. Так, кровоток во внутренней сонной артерии, непосредственно кровоснабжающей головной мозг, имеет низкое периферическое сопротивление. В подключичной артерии, питающей мягкие ткани и органы шеи, лица, верхних конечностей, кровоток характеризуется высоким периферическим сопротивлением. Кровоток в наружней сонной артерии характеризуется средним (между ВСА и ПКА) периферическим сопротивлением. Величина ПСС определяет форму допплерограммы, величину конечной диастолической скорости кровотока и характер звукового сигнала.

Как и в других регионах, анализ спектра допплеровского сдвига частот включает качественную и количественную характеристики. Качественная характеристика, как уже указывалось в Таблице, включает оценку формы допплеровского спектра, спектрального расширения, наличия реверсивного потока, спектрального окна и спектрального окаймления.

Источник