Когда ЗПР переходит в умственную отсталость

Чтобы понять механизм данной трансформации, следует четко разграничить оба понятия.

Дети с ЗПР

Задержка психического развития – это пограничное состояние между нормой и умственной отсталостью, выражающееся в замедлении темпа нормального психического развития данного возрастного периода. Сопровождается отставанием в развитии функций психики, таких как мышление, память, внимание, эмоции, волевая сфера. Это проявляется в скудной интеллектуальной деятельности, ограниченности знаний и представлений, доминировании игровых интересов, быстрой утомляемости от интеллектуальной работы.

Иными словами, ребенок ведет себя инфантильно. Его поведение не соответствует реальному возрасту. Оно как будто откатывается назад, на несколько ступеней ниже, повторяя поведение детей более младшего возраста.

Однако в условиях корректного обучения такой ребенок способен достаточно хорошо приспосабливаться к жизни в обществе, повышая уровень своего развития.

Среди причин, провоцирующих патологию, можно выделить биологические и социальные факторы. К биологическим относят патологии во время беременности, недоношенность, родовые травмы, генетические заболевания, тяжелые соматические заболевания, травмы, инфекции в раннем возрасте, проблемы слуха и зрения. К социальным факторам относятся:

- педагогическая запущенность;

- систематические психотравмы;

- неприемлемые условия воспитания;

- ограниченность жизнедеятельности ребенка.

Интересно, что с 1997 года термина «задержка психического развития» официально не существует. С введением МКБ-10 это понятие входит в категорию «расстройства психического развития».

В зависимости от причины, ЗПР может проявляться в нескольких формах.

1-ая форма носит конституциональный характер и встречается у детей с инфантильным типом телосложения. Такие дети проявляют яркие, живые эмоции, превалирующие в поведении. Их развитие отстает от возрастной нормы, соответствуя более ранней стадии развития. Они с головой вовлекаются в игровую деятельность, творчески проявляя себя, очень подвижны.

Это именно те школьники, которым сложно усидеть на уроке и соблюдать дисциплину. Из-за сниженной способности контролировать свое поведение, мышление, эмоционально-волевую сферу вне благоприятных условий такое положение дел может свестись к социальной дезадаптации.

2-ая форма имеет соматогенную природу, то есть возникает в связи с хроническими заболеваниями, вызывающими упадок сил, снижается активность деятельности. Это формирует такие особенности характера, как неуверенность в своих силах, различного рода опасения, сомнения, робость.

Гиперопека в связи с болезнью дополнительно подкрепляет уже имеющийся инфантилизм. Ребенок неспособен сконцентрироваться, направить внимание в нужное русло. Он эмоционально нестабилен, его легко вывести из равновесия, обладает заниженной самооценкой и высокой тревожностью.

3-я форма развивается вследствие педагогической запущенности. Такие дети физически совершенно здоровы и являются обладателями изначально нормальной нервной системы. В условиях дефицита информации, воспитания и эмоциональной близости со значимыми людьми, у них наблюдается недостаточное развитие должных навыков, умений, знаний.

Гиперопека приводит к эгоцентризму, безволию, тунеядству. В целом, ребенок имеет хорошо развитые психические функции (память, мышление, внимание), но при этом может не уметь читать, считать, не знает элементарных геометрических, математических понятий. Однако образное мышление высокоразвито.

4-я форма обусловлена органическим поражением ЦНС во время беременности, родов и на протяжении первого года жизни. Незрелость и инфантилизм проявляются во всех сферах. Нарушение моторики выражается в виде повышенной возбудимости, неловкости движений, нарушении сна. Эмоции примитивны, неяркие. Игра – стереотипная и однообразная, но преобладает над учебной деятельностью.

Такие дети условно делятся на две категории: с повышенным настроением (импульсивность, расторможенность) и пониженным (боязливость, страхи, несамостоятельность). 4-я форма ЗПР вызывает парциальное, то есть частичное нарушение познавательной деятельности.

ЗПР не является тотальным недоразвитием, а выражается в замедлении темпа психического развития. Следует понимать, что состояние носит обратимый характер, но при условии должного специфического обучения.

Умственная отсталость

Такое название получило недоразвитие психической деятельности. Как правило, ее провоцируют несколько факторов, среди которых на первом месте генетические заболевания. Другую группу составляют экзогенные факторы: травмы, интоксикации, инфекции, гипоксия плода.

Умственная отсталость имеет необратимый характер и характеризуется следующими особенностями:

- тотальность поражения – нарушаются все нервно-психические функции. В особенности страдает речь – грамматическая сторона, активный словарный запас очень скудный. Эмоции плоские, однообразные, мало контролируемые;

- в первую очередь среди психических процессов страдает мышление. Его дефицит приводит к недоразвитию элементарных процессов психики: память, речь, восприятие.

УО, прежде всего, представлена олигофренией. Это недоразвитие мозга, связанное с повреждением коры больших полушарий, необратимого характера. Является врожденным или приобретенным до двухлетнего возраста дефектом.

Различают три степени олигофрении:

Они различаются степенью выраженности интеллектуального дефекта. Если IQ при дебильности составляет от 50 до 70, то при идиотии этот показатель равен 20.

Дети, страдающие дебильностью, способны к простому труду. Им сложно усваивать новые навыки, а их эмоции весьма примитивны. Сенсомоторные реакции замедлены. Сохраняется фразовая речь, механическая память. Они способны овладевать базовыми навыками чтения, письма, счета. Дебильность – самая легкая степень расстройства.

Имбецильность сохраняет наиболее примитивные навыки самообслуживания, способность запоминать небольшой объем информации, позволяет получить элементарные учебные навыки.

Идиотия – грубое, глубокое нарушение мышления (практически отсутствует) и всех психических процессов в целом. Такие дети не способны к самообслуживанию, плохо ориентируется в пространстве. Практически никого не узнают кроме ухаживающих за ними людей. Поведение чаще диктуется инстинктивными программами. Речь непонятная. Такие выражения эмоций как плач, слезы, не свойственны.

Деменция – это приобретенное слабоумие, развивающееся у ребенка после 2-3 лет, и сопровождающееся распадом уже сформированных психических функций. Спровоцировать деменцию могут инфекции или травмы. Состояние характеризуется неравномерностью поражения, когда одни отделы ГМ страдают больше, чем другие.

Умственная отсталость и ЗПР: в чем разница

Оба состояния очень похожи между собой, поскольку и в том, и другом случае наблюдается искажение, нарушение психических функций и несоответствие уровня развития ребенка его возрасту. То есть поведение, эмоции, интеллект находятся на стадии, характерной для младшего возраста. Однако специалист обязан провести дифференциальную диагностику, чтобы определиться с диагнозом. Это очень важно, поскольку умственная отсталость и ЗПР подвергаются различным методам терапии, преследуемым отдельные цели.

Чтобы быстрее уловить разницу между расстройствами, представим их сравнение в виде таблицы:

Источник

Интеллект сохранен что это значит у ребенка

Одним из наиболее часто встречающихся видов задержки развития является задержка умственного развития/неспособность к обучению, т.е. нарушение функциональной адаптации, возникающее из-за стойкого снижения уровня IQ

б) Распространенность задержки умственного развития ребенка. Данные о распространенности, приведенные в этом разделе, касаются только исследований уровня IQ, и не охватывают все случаи нарушений развития нервной системы.

Легкая задержка умственного развития встречается чаще, чем тяжелая, но заявления о том, что она встречается в шесть раз чаще — например, в DSM-IV (Американская психиатрическая ассоциация, 1994) — имеют мало подтверждений в современной литературе.

По данным шведских исследований, явная задержка умственного развития встречается менее чем у 1% детей школьного возраста. Hadberg et al. (1981) выявили, что 0,7% детей в возрасте 10-13 лет в обследованном городском районе (Швеция) имеют уровень IQ

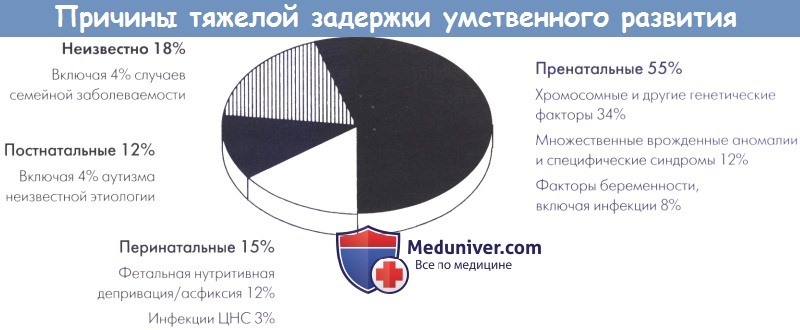

в) Этиологические факторы тяжелой задержки умственного развития. В исследовании этиологических факторов тяжелой задержки умственного развития в Швеции Hagberg и Kyllerman (1983) выявили достоверные или высоковероятные причины более чем в 80% случаев (рис. 23.2). (Этот процент, без сомнения, вырос в последние годы, так как идентифицируется все больше и больше генетических причин задержки умственного развития. Расширяются и диагностические возможности в случае легкой задержки умственного развития.) Две трети причин имели пренатальное происхождение, и около одной шестой части—пери- и постнатальное.

Пренатальные факторы более чем в половине случаев были хромосомными (трисомия 21 хромосомы — наиболее частая причина). Еще в 20% случаев присутствовали множественные аномалии без хромосомной патологии. Пренатальные инфекции выявлены в 13% случаев, тогда как исключительно генетические расстройства без выявленных хромосомных нарушений составляли менее 10%. Перинатальные факторы — это в большинстве случаев фетальная депривация и асфиксия, реже — перинатальная инфекция ЦНС. Постнатальные факторы вариабельны, и их классификация затруднена. Из 18% случаев тяжелой задержки умственного развития неизвестной этиологии около четверти имели семейную заболеваемость.

В пригороде Стокгольма, где высок процент представителей неевропейских национальностей, изучались распространенность и фоновые факторы тяжелой задержки умственного развития (Fernell, 1998). Средняя распространенность тяжелой задержки умственного развития составила 4,5 на 1000 человек, 3,7 на 1000 и 5,9 на 1000 среди европейского и неевропейского населения соответственно. Большинство (66%) случаев имеет установленное пренатальное происхождение. Синдром Дауна являлся причиной в 20% случаев. В 10% пораженных семей было минимум два сиблинга с тяжелой задержкой умственного развития. Полученная в этом исследовании частота была выше, чем в предыдущих исследованиях, проведенных в Швеции. Многие случаи считаются связанными с генетическими факторами. Было выявлено, что родственные браки являются важным этиологическим фактором.

г) Этиологические факторы легкой задержки умственного развития ребенка. При диагностике легкой степени задержки умственного развития гораздо труднее выставить правильный этиологический диагноз. В исследовании Hagberg и Kyllerman (1983) точная или высоковероятная причина была определена менее чем в 45% случаев.

Более половины известных или вероятных причин имеет пренатальное происхождение. Однако диаграмма распространения значительно отличается от диаграммы распространения тяжелой задержки умственного развития. Фетальный алкогольный синдром был единственным наиболее частым фактором, вызвавшим треть случаев пренатальной этиологии. Идентифицированные хромосомные нарушения встречались гораздо реже, чем в группе тяжелой задержки умственного развития, но сравнительно часто присутствовали синдромы с множественными врожденными аномалиями. Перинатальные факторы встречались относительно часто, и почти все были связаны с фетальной депривацией и асфиксией.

Только 1 из 91 случая легкой задержки умственного развития, как оказалось, был вызван перинатальной инфекцией ЦНС. Постнатальные причины редко вызывали легкую задержку умственного развития. Из 55% случаев легкой задержки умственного развития неустановленной этиологии более чем половину составляли случаи семейной заболеваемости.

д) Расстройства ведущих функций у ребенка. Исполнительные функции позволяют правильно классифицировать явления и события и отсрочить удовлетворение потребностей. Ведущие функции и их нарушения имеются не только при определенных генетических синдромах, но также и у нормальных детей. Считается, что ведущие функции являются функцией лобной коры или лобных долей; они могут проявляться при очень простых действиях, например, при активации последовательной и синхронизированной системы спинномозговых рефлексов для последовательного и правильного движения ног при ходьбе. Поведенческие функции можно контролировать, но при повреждениях нервной системы или головного мозга они могут утрачиваться. Неясно, каковы ранние признаки исполнительных функций у младенцев и маленьких детей, но школьники, обычно, имеют развитые навыки в этой области.

Хорошо известно, что при многих синдромах спектра аутизма развивается недостаточность ведущих функций (Happe, 1994). Они также нарушаются при синдромах, включающих дефицит внимания (таких как СДВГ) и нарушения контроля движений (включая СНК).

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 18.1.2019

Источник