- Инфантильность (гипоплазия) матки

- Причины инфантилизма матки

- Степени инфантильной матки

- Признаки инфантильной матки

- Инфантильная матка и беременность

- Диагностика и лечение в нашей клинике

- Профилактические мероприятия и прогнозы

- Заключение

- Генитальный инфантилизм

- Особенности патогенеза

- Причины развития

- Симптомы и признаки

- Виды инфантилизма и степени его развития

- Необходимое медицинское обследование

- Лечение

Инфантильность (гипоплазия) матки

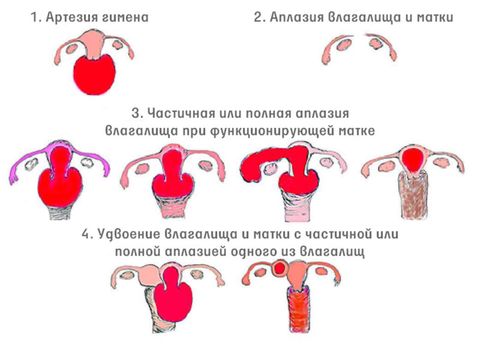

Аномалии матки и влагалища наблюдаются у 4,3-6,7% всех женщин детородного возраста. Они вызывают бесплодие в каждом восьмом случае, а у 12,6-18,2% становятся причиной привычного невынашивания беременности, отслойки плаценты, неправильного положения плода и других осложнений.

Одной из наиболее частых аномалий матки является ее инфантильность (ее называют также гипоплазией) – порок, связанный с небольшими размерами главного детородного органа. При незначительном уменьшении величины матки аномалия не проявляется никакими симптомами, значительную же степень гипоплазии можно заподозрить еще в подростковом возрасте – по позднему появлению и крайней болезненности менструаций.

Причины инфантилизма матки

Матка у девочки начинает формироваться еще во внутриутробном периоде – на 5 неделе ее развития. К моменту рождения она полностью сформирована, но еще очень мала. До 9-10 лет она растет медленно, первые 3 года находясь в брюшной полости, а затем спускаясь в малый таз. С 10 до 13-14 лет ее рост сильно ускоряется, и к периоду полового созревания она должна достичь своих нормальных размеров: 48±1 мм в длину, длина шейки 26±1 мм (то есть общей длиной 72-76 мм), 33 мм в толщину, 41 мм в ширину. Если этого не происходит, значит, имела место одна из ситуаций:

- Матка или изначально не смогла развиваться: ей помешала или интоксикация, подействовавшая на организм матери еще во внутриутробном периоде, или произошло нарушение на уровне генов или хромосом, из-за чего орган не сможет больше расти;

- Матка начала развиваться, но на организм девочки (в основном, на ее эндокринную систему) было оказано вредное воздействие. Это могло произойти в результате:

- перенесенного тяжелого гриппа: вирус «любит» воздействовать на главные эндокринные органы – гипоталамус и гипофиз;

- частых инфекций дыхательных путей: ОРВИ, хронического тонзиллита;

- никотиновой или наркотической интоксикации;

- постоянных стрессов (они тоже воздействуют на гипоталамус), в том числе вызванных значительными умственными и физическими нагрузками в школе;

- гиповитаминозов;

- опухолей гипофиза или гипоталамуса;

- поражения яичников вирусами паротита, кори, краснухи;

- недостаточное питание девочки, в том числе – и в результате соблюдения ею диету для похудения;

- операции на яичниках девочки.

Степени инфантильной матки

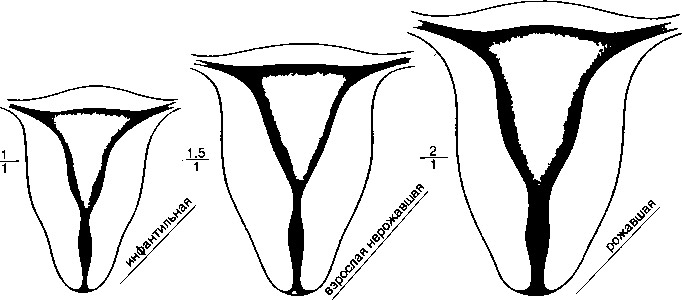

В зависимости от размеров матки, определяемых по УЗИ, выделяют 3 степени ее гипоплазии:

- Зародышевая матка: ее длина – 30 мм или менее, полости в матке почти нет, длина, в основном, приходится на ее шейку;

- Детская матка: общая длина матки и ее шейки – 30-55 мм, при этом шейка в 3 раза длиннее полости;

- Подростковая матка имеет общую длину 55-70 мм, соотношение длин шейки и полости соответствует физиологической норме.

Признаки инфантильной матки

- позднее начало менструаций (после 16 лет);

- болезненные месячные;

- нерегулярные месячные;

- сниженное либидо;

- трудности с достижением оргазма;

- бесплодие или привычное невынашивание беременности.

Зачастую девушки с инфантильностью матки имеют характерный внешний вид: они маленького роста, худощавы, с очень маленькой грудью и узким тазом. При осмотре гинеколог видит малое количество волос на лобке, недоразвитые половые губы и небольшое влагалище.

Инфантильная матка и беременность

Детский тип гипоплазии делает беременность возможной, но вынашивание сопряжено с рисками преждевременных родов, отслойки плаценты, неправильного положения плода в матке, преждевременного излития околоплодных вод.

При подростковом типе аномалии в сочетании с сохраненной работой яичников проблем с зачатием и вынашиванием обычно не возникает. В раннем послеродовом периоде нужно контролировать сокращение матки.

Диагностика и лечение в нашей клинике

Установив предварительный диагноз гипоплазии матки и определив ее степень по УЗИ, специалисты клиники проводят гистеросальпингографию: так они узнают внутреннее строение маточной полости, определяют извитость маточных труб. После этого нам нужно составить гормональный профиль женщины.

- физиотерапевтические методы: магнитотерапия, аппликации парафина, озокерита, эндоназальная гальванизация, грязелечение и другие методы;

- витаминотерапия;

- гинекологический массаж;

- ЛФК.

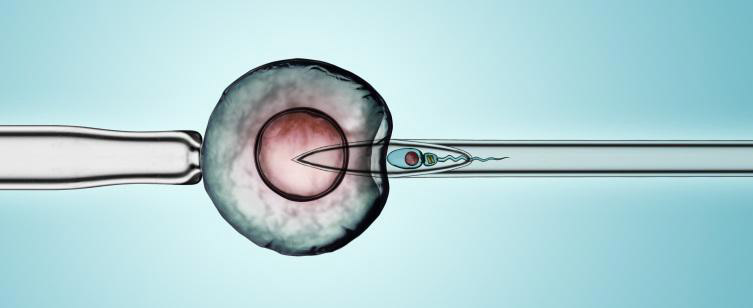

Если степень инфантилизма матки высокая, а Вы хотите забеременеть, мы подберем именно ту вспомогательную репродуктивную технологию, которая решит Вашу проблему. Это может быть ЭКО или оплодотворение Вашей яйцеклетки методом ИКСИ, ПИКСИ, ИМСИ с последующим введением зародыша суррогатной матери.

Профилактические мероприятия и прогнозы

При диагностировании фертильного типа инфантильности матки возможность зачатия исключается. В таком случае наступление беременности возможно только при применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В случае сохранности генеративной функции половых желез прибегают к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) с использованием готовых к осеменению ооцитов.

Течение беременности у пациенток с выраженной гипоплазией эндометрия сопряжено с высокой вероятностью самопроизвольного аборта и осложненного родоразрешения.

У женщин с синдромом невынашивания беременности интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ) осуществляется в рамках суррогатного материнства. При незначительных изменениях в структуре детородного органа и нормальной секреции стероидных гормонов яичниками шансы на зачатие и успешное вынашивание плода увеличиваются на 45-50%.

Заключение

Полноценное развитие репродуктивной системы женщины возможно только в случае ликвидации неблагоприятных эндогенных и экзогенных факторов в пубертатном периоде. Профилактика патологии заключается в своевременном лечении инфекционных заболеваний (тонзиллит, фарингит, герпес, менингит), предотвращении стрессовых ситуаций и полноценном питании. Превентивные меры позволяют предотвратить развитие гиповитаминозов и эндокринных нарушений, увеличивающих вероятность возникновения генитального инфантилизма.

Источник

Генитальный инфантилизм

Генитальный, или половой инфантилизм – это аномальное недоразвитие органов половой системы. Происходит в результате сбоя естественной программы онтогенеза во внутриутробном периоде или на этапах взросления, в результате чего репродуктивные структуры прекращают свое дальнейшее развитие, и полноценная половая зрелость не наступает. В итоге у взрослого человека присутствуют анатомические и функциональные признаки, характерные для организма детей и подростков. Проявление патологии зависит от стадии заболевания и может выражаться в проблемах с деторождением или в полной невозможности сексуальных отношений. Лечением занимается врач-эндокринолог при активном участии гинеколога (у женщин) и уролога-андролога (у мужчин).

Особенности патогенеза

Половой инфантилизм может развиваться как самостоятельное заболевание, но чаще является симптомом более сложных хронических патологий (ювенильный диабет, гипотиреоз, гипофизарный нанизм). Принимает одну из двух возможных форм:

- гипергонадотропный гипогонадизм – проблема заключается в нарушении работы гонад при сохранении нормальной функциональной активности гонадотропной функции гипофиза;

- гипогонадотропный гипогонадизм – недоразвитие яичников/яичек происходит при слабой секреторной активности передней доли гипофиза, которая отвечает за выработку гонадотропных гормонов.

Каждая из этих двух форм может быть врожденной или приобретенной, при этом от времени появления проблемы зависит внешний вид пациента и способ лечения. Чем более ранние стадии онтогенеза были затронуты, тем сложнее восстановить половую функцию.

Причины развития

Основные причины генитального инфантилизма:

- Гормональный дисбаланс во время внутриутробного развития, в младенческом или пубертатном периодах приводит к сбою гормональной регуляции полового развития и нарушению формирования органов половой системы. Значение имеет не только связь «гипоталамус-гипофиз-половые железы», но и работа других эндокринных структур, в частности, щитовидной железы.

- Гиповитаминоз и плохое питание ребенка являются причиной недостатка питательных веществ для полноценного развития организма. Наравне с отставанием в росте, нарушением умственного развития и общей слабостью организма наблюдается резкое отставание полового созревания.

- Травмы черепа и головного мозга могут повлечь за собой нарушения в работе передней доли гипофиза.

- Детские инфекции – свинка, скарлатина, корь – в качестве осложнения могут повлечь дисфункцию или гипоплазию половых желез.

- Длительные инфекции, а также хронические заболевания ЖКТ, сердца, сосудов способны спровоцировать задержку сексуального развития. Особенно опасны хронические формы ревматизма или тонзиллита.

- Жесткие диеты в подростковом периоде лишают организм строительного материала для нормального развития половой системы.

- Тяжелое отравление токсинами непосредственно перед зачатием или в первый триместр беременности может привести к аномалиям внутриутробного развития.

Симптомы и признаки

Общая симптоматика генитального инфантилизма:

- отставание в развитии – слабо выражены первичные и вторичные половые признаки;

- аномалии развития скелета – нарушения роста, евнухоидное телосложение;

- внешность не соответствует истинному возрасту – человек долгое время выглядит младше своих лет;

- отсутствуют признаки сексуальности – половое влечение, половое поведение, потребность в партнере и т.п.

Внимание! В ряде случаев патология может развиваться на фоне психологического инфантилизма – человеку сложно наладить контакт с противоположным полом, вступить в половую связь. В этом случае происходит подавление естественных желаний с последующей инволюцией половых структур.

Генитальный инфантилизм может быть проявлением общей или частичной формы заболевания. В первом случае задержка развития распространяется на весь организм и психику человека. Во втором – захватывает только половую систему. В зависимости от пола, генитальный инфантилизм может быть женским или мужским, при этом у женщин он проявляется на порядок чаще, в то время как у мужчин имеет более выраженные внешние признаки.

Признаки инфантилизма у девочек/женщин:

- скудные болезненные менструации;

- гипоплазия матки различной степени;

- слабое развитие молочных желез.

Признаки инфантилизма у мальчиков/мужчин

- микропенис (у взрослых мужчин размер полового члена более чем в 2,5 раза меньше средней нормы);

- отсутствие поллюций и спонтанной эрекции.

Виды инфантилизма и степени его развития

В зависимости от того, на каком этапе онтогенеза произошел сбой, выделяют:

- эмбрионализм – у человека сохраняются особенности строения зародыша (обычно характерно для недоношенных младенцев);

- детский или подростковый инфантилизм – у детей школьного возраста присутствуют признаки младенческого организма;

- пуэрилизм – в юношеском возрасте (15-25 лет) организм сохраняет характерные черты допубертатного периода;

- ювенализм – взрослые люди сохраняют в своем организме свойства, характерные юношескому этапу развития.

Выраженность признаков и прогноз на лечение зависят от степени развития патологии и возраста пациента. Отдельное значение уделяют полу. Согласно статистике, наиболее подвержены половому инфантилизму женщины, в то время как у мужчин такая патология встречается крайне редко.

Степени проявления патологии у женщин:

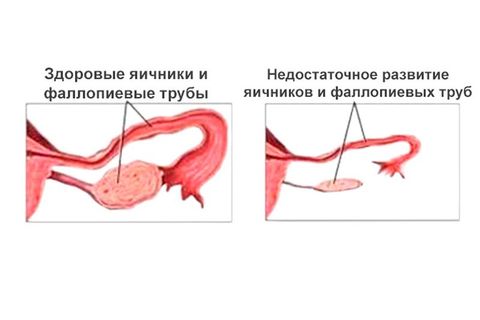

- 1-я степень – матка рудиментарна, не более 2 см в диаметре. Основную ее часть составляет шейка, тело не развито. Во взрослом состоянии месячные отсутствуют полностью или проявляются редкими скупыми выделениями. Полное выздоровление невозможно. Итог: необратимое бесплодие.

- 2-я степень – размеры матки превышают 3 см в диаметре. Соотношение шейки к телу – 3:1. Маточные трубы удлиненные, с высоким залеганием яичников. Менструации со скудными выделениями, часто сопровождаются выраженным болевым синдромом. Лечение требует своевременного вмешательства и длительной терапии с использованием медикаментозного и физиотерапевтического воздействия.

- 3-я степень – матка сформирована правильно, с умеренной гипоплазией (размеры приближены к нормальным и составляют 6-7 см). Менструации в пределах нормы, возможны незначительные сбои, болевой синдром. Отклонения исчезают самостоятельно с началом половой жизни или с наступлением беременности. Это самое мягкое проявление инфантилизма развивается в основном после инфекционных заболеваний или хирургических вмешательств на половых органах в период полового созревания.

Необходимое медицинское обследование

Диагностика включает врачебный осмотр, проведение инструментальных и лабораторных тестов. Среди них:

- УЗИ органов малого таза;

- анализ на гормоны;

- допплерография сосудов;

- рентгенография матки;

- сцинтиграфия костных структур;

- психологическое тестирование.

Лечение

Лечение наиболее эффективно в возрасте до 14 лет. На этом этапе можно корректировать изменения в развития скелета и органов с частичным или полным восстановлением морфологии и функции половой системы. Во взрослом состоянии терапия может оказаться бесполезной. Последовательность лечебных мер зависит от вида и степени инфантилизма.

Основное направление воздействия – медикаментозная терапия:

- гормональная коррекция стимулирующими или стероидными (в особо тяжелых случаях) препаратами;

- сосудистая терапия (ангиопротекторы, сосудорасширяющие, антиагрегантные средства) для восстановления нормального кровоснабжения органов малого таза;

- общеукрепляющее лечение – витамины, минералы, иммуномодуляторы.

В комплексе с ними обязательно назначают ЛФК и массаж, корректируют рацион питания, устраняют хронические процессы, проводят сеансы психотерапии. В тяжелых случаях прибегают к хирургической коррекции.

Источник