- День российской гвардии

- Потешные полки

- Гвардия проливает кровь

- Рождение советской гвардии

- 2 сентября — День Российской гвардии

- Гвардейские части в армии: основание, история. Знак «Гвардия»

- Учреждение в советской армии гвардейского звания

- Нагрудный знак «Гвардия»: описание

- Привилегии и особенности

- Современность

День российской гвардии

Российская гвардия насчитывает более чем 300-летнюю историю, которая вместила в себя как взлеты, так и падения. Своего наибольшего расцвета гвардейские части достигли в начале XX века. После падения Российской империи вторым заметным взлетом гвардейских частей стала Великая Отечественная война. Несмотря на свою многовековую историю, День российской гвардии появился в нашей стране совсем недавно. Эта памятная дата в истории отечественных вооруженных сил была утверждена указом российского президента 22 декабря 2000 года.

Теперь каждый год 2 сентября наша страна отмечает День российской гвардии. Дата празднования была выбрана, исходя из исторических предпосылок, она относится к первым годам правления Петра I, который считается основателем российской гвардии. Сегодня мы можем говорить о том, что первое упоминание о гвардейских частях приходится на самое начало XVIII века и содержится в исторической летописи российской армии, описывающей походы войск Петра I под Азов и Нарву, сообщает официальный сайт Минобороны России. Именно на основании «Хроники Российской императорской армии», составить которую повелел российский император Николай I, можно говорить о том, что 2 сентября 1700 года (22 августа по старому стилю) два полка русской армии Преображенский и Семеновский официально стали называть гвардейскими.

Потешные полки

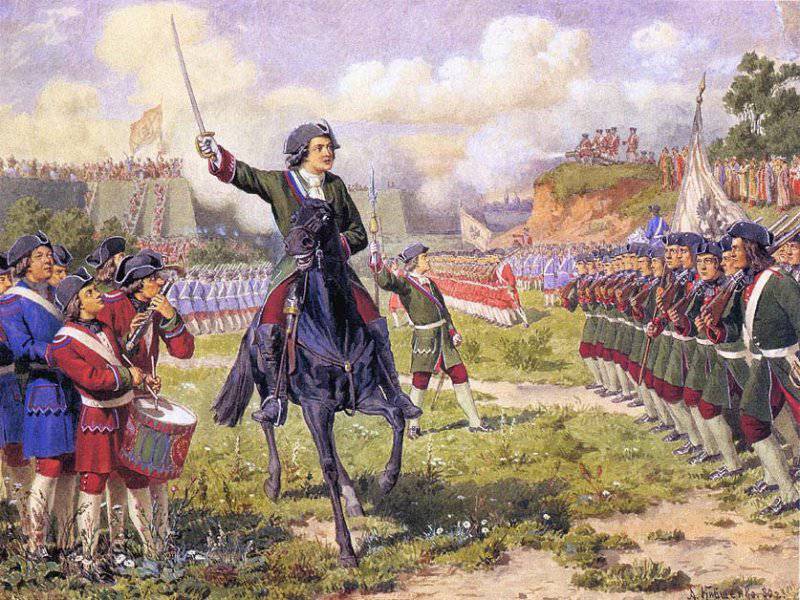

Российская гвардия ведет свой путь от потешных полков будущего российского императора Петра I. Данные воинские подразделения были специально сформированы для обучения и воспитания в стране армии нового строя, которая должна была прийти на смену стрелецкому войску. Полки вошли в историю как Преображенский и Семеновский по названию сел, в которых они стояли. Два этих полка стали основой обновленной армии, а также двумя первыми пехотными гвардейскими формированиями. Полки были вновь воссозданы в 2013 году, что подтверждает следование историческим традициям.

Боевым дебютом российской гвардии стала война со Швецией 1700-1721 годов, вошедшая в историю, как Северная война. В первом же серьезном и очень тяжелом для всей русской армии сражении под Нарвой, только благодаря действиям двух гвардейских полков удалось избежать полнейшего разгрома. Сами полки понесли тяжелые потери, но не проявили трусости. Вплоть до 1740 года все солдаты Семеновского полка носили красные чулки. Это была своеобразная привилегия, которая подчеркивала, что в битве под Нарвой солдаты полка стояли «по колено в крови», но не дрогнули.

В дальнейшем оба полка принимали участие во всех значимых сражениях Северной войны, а также Персидском походе Петра I. В разное время батальонами полков командовали выдающиеся люди, представители русской аристократии, фавориты или родственники царской фамилии, среди которых были Долгорукий, Голицын, Матюшкин, Юсупов и другие. При этом выделялись полки и своей численностью. Так к началу Северной войны в Семеновском полку было 3 пехотных батальона, а в Преображенском — 4 батальона, в то время как в обыкновенных пехотных полках было только по два батальона.

Гвардия проливает кровь

После смерти Петра I гвардия не исчезла, наоборот со временем количество гвардейских частей только увеличивалось, достигнув своего расцвета к 1914 году. За несколько столетий российские гвардейские части приняли участие в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1877-1879 годов, Отечественной войне 1812 года, российская армия сражалась и умирала на поле Аустерлица в 1805 году и полях сражений русско-шведской войны 1788-1790 годов. Гвардия поучаствовала практически во всех войнах, которые вела Россия в XVIII-XIX веках, показывая образцы мужества, героизма и самопожертвования.

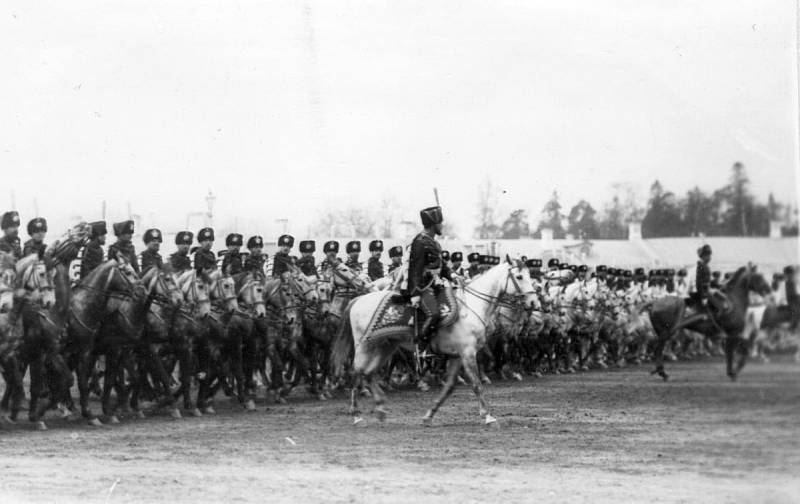

К началу Первой мировой войны русская гвардия достигла своего наивысшего могущества. Гвардия насчитывала 12 пехотных полков и 4 стрелковых батальона, основными местами дислокации которых были Санкт-Петербург (1-я и 2-я пехотные дивизии) и Варшава (3-я пехотная дивизия). Помимо этого гвардия насчитывала 13 кавалерийских полков, три артиллерийских бригады, флотский экипаж, саперный батальон и несколько гвардейских боевых кораблей.

В 1914 году в гвардии служило более 60 тысяч солдат и примерно 2,5 тысячи офицеров. Уже к концу первого года войны гвардейские части потеряли убитыми и тяжелоранеными более 20 тысяч человек. А всего за 1914-1915 годы кадровый офицерский состав гвардии был практически полностью уничтожен. Несмотря на потери, количество военнослужащих в гвардейских частях только возрастало. Уже к лету 1916 года в гвардии служило более 110 тысяч человек. Естественно, такое расширение происходило в ущерб качеству воинского контингента.

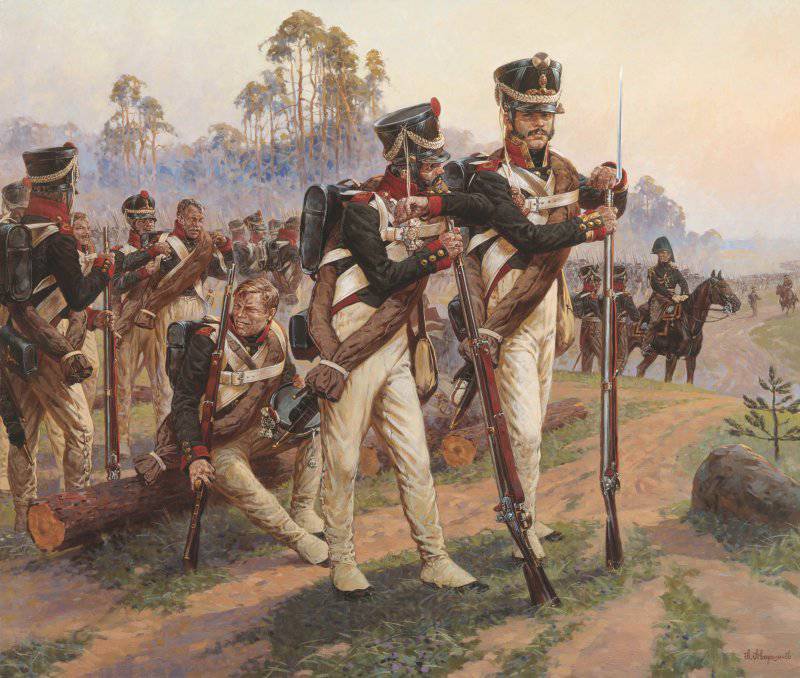

В том же 1916 году во время битвы при Ковеле гвардия понесла чудовищные потери. Прорвать мощную оборону противника на реке Стоход русские части не смогли, потери гвардейских подразделений составили примерно 50 тысяч солдат и офицеров, то есть практически половина от всего состава. Оправиться от этой катастрофы гвардия уже не смогла. В 1917 году это была блеклая тень тех частей и подразделений, которые имелись на начало войны, в первую очередь по уровню подготовки, качеству контингента и благонадежности. Части, которые должны были быть опорой монархии, потеряли практически весь кадровый состав последних наборов на полях сражений Первой мировой войны. Вместе с Российской империей после двух революций 1917 года погибла и гвардия, в 1918 году она была расформирована вместе с царской армией.

Рождение советской гвардии

Вновь к опыту создания гвардейских частей в Советском Союзе вернулись уже в годы Великой Отечественной войны. Рождение советской гвардии произошло в самый тяжелый для страны военный год — уже осенью 1941 года за массовое мужество личного состава и проявленный героизм, а также высокое воинское мастерство, которое советские части продемонстрировали во время Смоленского сражения и боев под Ельней четырем стрелковым дивизиям было присвоено почетное наименование гвардейских. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й гвардейскими дивизиями стали бывшие 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии соответственно. Тогда же в сентябре 1941 года в Красной Армии было официально введение само понятие «гвардейская часть».

Уже в мае следующего года, чтобы подчеркнуть принадлежность бойцов и командиров к гвардейским частям в армии был официально учрежден новый нагрудный знак «Гвардия», свой знак был учрежден и для представителей военно-морского флота. В ходе войны звание гвардейских получили многие закаленные и отлично показавшие себя в боях с врагом части и соединения Красной Армии. К концу Великой Отечественной войны в армии и на флоте насчитывалось уже более 4,5 тысяч частей, кораблей и объединений, которые носили почетное наименование гвардейских, в том числе 11 общевойсковых и 6 танковых армий.

После войны присвоение частям гвардейских наименований больше не производилось. При этом после проведения реорганизации, они сохраняли почетное наименование гвардейских для сохранения боевых традиций. Такая традиция сохранилась и в вооруженных силах Российской Федерации, а также ряда других стран бывшего СССР. При этом уже в современной российской истории звание гвардейской было присвоено 22-й отдельной бригаде специального назначения, спецназовцы получили это почетное звание в 2001 году, это первый подобный случай после завершения Великой Отечественной войны. А уже в 2018 году в честь 100-летнего юбилея, почетное наименование «гвардейское» было присвоено Рязанскому высшему воздушно-десантному командному училищу.

Источник

2 сентября — День Российской гвардии

День Российской гвардии был установлен 22 декабря 2000 года указом президента Владимира Владимировича Путина № 2032 «Об установлении Дня Российской гвардии» в связи с трехсотлетием российской гвардии в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций и повышения авторитетности военной службы.

Гвардейские полки, бригады, дивизии, экипажи и батальоны – это гордость Вооружённых сил России, образец для всей армии и флота. Гвардеец – это храбрый воин, обладающий неукротимым боевым духом и несокрушимой волей к победе.

Появление и развитие гвардии

Российскую гвардию создал Пётр I в 1700 году, а своё боевое крещение она получила в начале Северной войны, в Нарвском сражении 19 ноября 1700 года. Затем гвардия Петра отличилась в 1702 и 1704 годах, а также под Полтавой в 1709 году.

До появления военно-учебных заведений гвардия была единственной школой офицерских кадров. Но гвардейцами назывались не только те, кто прошёл эту боевую подготовку: за особые заслуги отличившиеся генералы получали почётное звание подполковника Преображенского полка. Благодаря особенному доверию самых влиятельных лиц государства гвардейцы были значительной политической силой. По Табели о рангах её офицеры имели преимущество перед армией в два чина.

За время царствования Павла I численность гвардии существенно увеличилась: было образовано пять новых батальонов. Затем в 1813 году наряду со Старой гвардией была образована Молодая гвардия – кирасирский и два гренадёрских полка, которые отличились в войне 1812 года. В дальнейшем численность гвардии продолжала расти. В начале XX века в её состав входили 12 пехотных, 13 кавалерийских и 4 стрелковых полка, 3 артиллерийские бригады, флотский экипаж и сапёрный батальон.

Гвардейцы были задействованы почти во всех войнах, в которых принимала участие Россия. С момента образования гвардии её военная форма считалась символом чести и дисциплинированности. Каждая деталь этой формы напоминала об одержанных победах, а свои наименования полки получали в память о боевых заслугах и с гордостью носили на воинских знамёнах, защита которых была первейшей обязанностью каждого гвардейца.

Достойной преемницей традиций Русской гвардии стала советская и нынешняя Российская гвардия.

Российская и Советская гвардия

Советская гвардия была создана в годы Великой Отечественной войны. Четыре мотострелковые дивизии, которые отличились во время Смоленского сражения под Ельней, 18 сентября 1941 года, за боевые подвиги получили название гвардейских. В это же время Ставка ВГК постановила организовать гвардейские миномётные части.

Гвардия Великой Отечественной – это герои, имена которых никогда не будут забыты: В.С. Петров, А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб, А.П. Маресьев, А.М. Матросов. Находя примеры бесстрашия, стойкости и верности Родине в прославленных подвигах предков, они преумножали боевые заслуги предыдущих поколений гвардейцев.

За годы Великой Отечественной войны более 4,5 тысяч частей, соединений, объединений и кораблей получили гвардейское наименование и особые гвардейские знамёна. В мае 1942 года был введен нагрудный знак для военнослужащих гвардейских частей.

После окончания войны советская гвардия поддерживала исторические традиции Русской гвардии. В мирное время формирования не преобразовывались в гвардейские, но при преемственности по личному составу это звание передавалось новым воинским формированиям для сохранения традиций. Гвардейские соединения и части, как правило, располагались на передовых рубежах в приграничных округах и группах войск, а корабли и дивизии, совершившие особо признанные подвиги, находились в столицах союзных республик или в крупных городах. Каждый новобранец, начинавший служить в гвардейской части, получал нагрудный знак «Гвардия» и приносил клятву о том, что не осрамит памяти отцов и дедов.

В конце XX — начале XXI века гвардия по-прежнему верна своим законам, развитыми и закреплёнными прошлыми поколениями гвардейцев. Современная гвардия сохранила прежние награды и почётные наименования. Её дальнейшее развитие – это профессионализация, новые принципы комплектования личным составом, улучшение организационной структуры, оснащение самыми современными видами военной техники и вооружения. Большое внимание уделяется боевой выучке, совершенствуется быт военнослужащих. Патриотизм, идейная убеждённость и верность присяге – черты, которые присущи каждому гвардейцу.

Великая слава гвардии – это наследство и достояние всей России. Быть гвардейцем сегодня значит обладать высшей боевой квалификацией, мастерски владеть оружием и техникой, нести службу с неусыпной бдительностью и непрерывно поддерживать боевую готовность.

Источник

Гвардейские части в армии: основание, история. Знак «Гвардия»

История первых гвардейских частей в российской армии берет свое начало еще при существовании имперского строя. Достоверно известно, что первыми такими частями стали два полка: Семеновский и Преображенский, которые были основаны во время правления Петра I. Уже тогда эти полки проявляли в бою немалую выдержку и героизм. Существовали такие подразделения вплоть до прихода к власти в России большевизма. Тогда велась активная борьба с пережитками царского режима, и гвардейские части были расформированы, а само понятие забыли. Однако во время Великой Отечественной остро встал вопрос поощрения отличившихся воинов, так как многие солдаты или целые подразделения дрались храбро даже против превосходящих сил врага. Именно в это непростое время и был учрежден знак «Гвардия СССР».

Учреждение в советской армии гвардейского звания

В 1941 году Красная Армия потерпела ряд поражений от Вермахта и отступала. Решение возродить былую традицию у советского правительства возникло во время одного из самых тяжелых оборонных боев – Смоленского сражения. В этом бою особенно отличились четыре дивизии: 100-я, 127-я, 153-я и 161-я. И уже в сентябре 1941 года они приказом Верховного главнокомандования были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии с присвоением соответствующего звания. При этом всему личному составу вручался знак «Гвардия», а также полагались особые оклады: для рядовых – двойные, для офицеров — полуторные. Позднее этот знак стал украшать также и знамена отличившихся подразделений (с 1943 года).

За годы войны гвардейского звания было удостоено много частей, проявивших в боях с захватчиками мужество и героизм. Но на этом история элитных соединений в Красной Армии не заканчивается. Награждения гвардейским званием проводились и во время других вооруженных конфликтов. Они продолжались вплоть до распада СССР. Вручался знак «Гвардия» любому новобранцу, который попал в часть, но только после того, как он пройдет боевое крещение, а в таких родах войск, как авиация или флот, эти требования были еще более строгими. Причем в этом плане не было различия между офицерами и рядовыми солдатами.

Нагрудный знак «Гвардия»: описание

Всего существует несколько разновидностей этой награды: времен ВОВ, послевоенные, а также современные знаки. Каждый из них имеет свои отличия, так как со временем менялись дизайн и способ производства. Да и выпускались они на разных заводах. Ниже будет описан образец 1942 года выпуска.

Итак, эта почетная награда представляет собой знак, выполненный в форме лаврового венка, покрытого золотой эмалью. Верхняя часть закрыта развевающимся флагом красного цвета, на котором золотыми буквами написано «Гвардия». Все пространство внутри венка покрыто белой эмалью. В центре выступает пятиконечная звезда советской армии красного цвета с золотой окантовкой. Левые лучи звезды пересекает древко знамени, которое перевито лентой. От нее отходят два шнура, которые свисают на левую ветку венка. Внизу располагается картуш, на котором выгравирована надпись «СССР».

При присвоении какой-либо части гвардейского звания эмблема, изображающая награду, наносилась также на боевую технику — танки или самолеты.

Размеры знака – 46 х 34 мм. Он изготавливался из томпака – сплава латуни, меди и цинка. Его свойства не позволяли награде ржаветь. Для крепления к одежде прилагались специальный штифт и гайка. Носилась награда на правой стороне одежды на уровне груди.

Проект разработал С. И. Дмитриев. Одним из вариантов исполнения был почти аналогичный знак, но на знамени размещался профиль Ленина. Впрочем, идея Сталину не понравилась, и он распорядился заменить профиль надписью «Гвардия». Так награда получила свой окончательный вид.

Привилегии и особенности

Для тех, кто имел знак «Гвардия СССР», полагались особые привилегии. Награда сохранялась за получившим ее человеком даже в том случае, если он покидал гвардейскую службу. То же самое касалось и перевода солдата в другую часть. Награда также носилась и в послевоенное время. В 1951 году правительством СССР был издан закон, постановивший временно прекратить вручать знак «Гвардия», делая это только в исключительных случаях. Такой порядок соблюдался вплоть до 1961 года, когда министр обороны Р. Я. Малиновский утвердил приказ, согласно которому, право ношения знака вступало в силу при прохождении службы в гвардейском подразделении. На участников ВОВ он не распространялся.

Отдельно стоит упомянуть о вручении. Оно проводилось торжественно, при общем построении всего подразделения, с развернутыми знаменами. Помимо самой награды, бойцу также вручался документ, содержащий соответствующую информацию о награждении и подтверждающий его. Но со временем само вручение превратилось в рутину и утратило свое «ритуальное» значение.

Современность

Сейчас, когда слава прошедших событий увядает, можно приобрести у различных частных торговцев боевые награды. Поскольку одной из самых массовых наград является как раз знак «Гвардия», цена его, как правило, невысока. Это зависит от нескольких особенностей: времени и способа изготовления, истории награды, а также от того, кто продает. Стоимость начинается в среднем с 2000 рублей.

Знак «Гвардия» свидетельствовал о героизме, воинской выучке и доблести носящего его человека. Во время существования СССР части, удостоенные звания гвардейских, считались элитными, а к солдатам, которые проходили службу в таких подразделениях, относились с большим уважением.

Источник