- Генетическая диагностика синдрома Жильбера, UGT 1A1

- Описание

- Синдром Жильбера — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома Жильбера

- Патогенез синдрома Жильбера

- Классификация и стадии развития синдрома Жильбера

- Все о синдроме Жильбера

- Синдром Жильбера

- Клинические признаки и лабораторно-инструментальные показатели при синдроме Жильбера

- Причины синдрома Жильбера

- Патогенез синдрома Жильбера

- Прием лекарственных средств при синдроме Жильбера

- Диагностика синдрома Жильбера

Генетическая диагностика синдрома Жильбера, UGT 1A1

Генетическая диагностика синдрома Жильбера заключается в анализе количества повторов динуклеотидной последовательности тимидин-аденин (ТА)- гена, кодирующего фермент УДФГТ или уридиндифосфатглюкуронидазу, который отвечает за превращение молекулы билирубина в водорастворимую форму. Место расположения гена – хромосома 2. Мутировавший участок гена приводит не только к формированию синдрома Жильбера, но и провоцирует синдром Криглера-Найяра (описано ниже), преходящую желтуху новорожденных, повышенный сывороточный билирубин.

Описание

Частота синдрома Жильбера колеблется от 5 до 10%. Заболевание наследственное, синонимы – доброкачественная умеренная гипербилирубинемия, желтуха ювенильная (юношеская) перемежающаяся. Проявляется эпизодами желтухи, впервые чаще у мальчиков-подростков. Желтушность склер, кожи и слизистых оболочек возникает после любых перегрузок – простуды, перегревания на солнце, употребления жирной пищи или голодания, чрезмерной физической активности или эмоционального стресса. Бывают незначительные расстройства пищеварения в виде послабления стула, тяжести в правом подреберье, тошноты, отрыжки, метеоризма, снижения или полного отсутствия аппетита .

Характерен астенический синдром с вегетативными расстройствами – утомляемость, слабость, нарушения засыпания, потливость, дискомфорт в сердце. Если повышенный уровень билирубина держится долго, развивается депрессия.

Уровень билирубина повышается изолированно, чаще до 100 ммоль/л, преобладает прямая (несвязанная) фракция, остальные печеночные пробы не изменяются.?

Механизм развития желтухи следующий. В результате распада эритроцитов образуется прямой билирубин, он циркулирует в крови. В норме в клетках печени прямой билирубин захватывается глюкуроновой кислотой и становится непрямым. «Командует» связыванием прямого билирубина фермент УДФГТ, активность которого при синдроме Жильбера снижена на 25-30%. Билирубин, оставшийся несвязанным, накапливается в тканях, вызывая их повреждение. Лечение симптоматическое – диета №5 (ограничение жирного, жареного, содержащего холестерин, много овощей и фруктов), покой, по назначению врача гепатопротекторы.

Фермент УДФГТ синтезируется по коду, который задает ген UGT 1A1. Синдром Жильбера – это мутация промоторной области (участок нуклеотидов, с которого начинается кодирующая часть), вместо 6 ТА-повторов обнаруживается 7 или реже 8.

Мутация – это изменение генотипа, которое передается потомкам. Генотип – это набор генов, который уникален и неповторим у каждого человека. Мутация гена UGT 1A1 передается по аутосомно-доминантному типу. Это значит, что дефектный ген не содержится в половых хромосомах, мог быть передан как от отца, так и от матери. Дети обоих полов могут болеть с одинаковой частотой.

Имеет значение тип мутации – гомо- или гетерозиготная. Нужно вспомнить, что каждый организм имеет два набора хромосом – от отца и от матери. Гомозиготная мутация (в переводе с греческого «равная, одинаковая яйцеклетка») – такая, при которой пара хромосом имеет одинаковую форму гена. Гетерозиготная мутация отличается тем, что форма генов в паре разная.

При гомозиготной мутации или одинаковой паре генов клиническая картина выражена тяжелее, уровень билирубина максимально высокий. При гетерозиготной форме повышение билирубина обнаруживается случайно, клинических проявлений нет. Бессимптомное течение отмечается в более чем половине случаев синдрома Жильбера.

В группе риска находятся все люди, у которых есть родственники с синдромом Жильбера. Вылечить его невозможно, нужно ограничивать нагрузки на печень, избегать провоцирующих факторов. Продолжительности жизни синдром Жильбера не уменьшает, влияние на качество жизни минимальное. Это особенность организма, с которой нужно считаться, чтобы не навредить себе.

Определять наличие мутантного гена нужно перед началом лечения препаратами, оказывающими токсическое действие. У людей с синдромом Жильбера могут быть тяжелые интоксикационные реакции при приеме многих групп лекарств: глюкокортикоидных и половых гормонов, кофеина, некоторых антибиотиков, аспирина, парацетамола. Особенно это касается приема нового цитостатика Иринотекана, чрезвычайно эффективного при раке толстой кишки.

Специалисты ЦЭЛТ предпочитают полностью обследовать пациента перед сложным лечением во избежание неприятных неожиданностей.

Источник

Синдром Жильбера — симптомы и лечение

Что такое синдром Жильбера? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Васильева Романа Владимировича, врача общей практики со стажем в 14 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

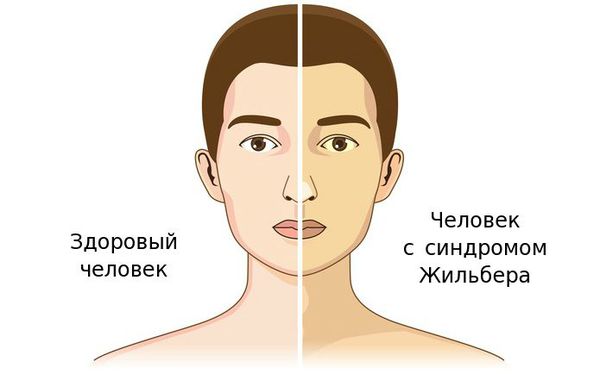

Синдром Жильбера — это генетический пигментный гепатоз с аутосомно-доминантным типом наследования, протекающий с повышением уровня неконъюгированного (свободного) билирубина, чаще проявляющееся в период полового созревания и характеризующийся доброкачественным течением [1] .

Краткое содержание статьи — в видео:

Синонимы названия болезни: простая семейная холемия, конституциональная или идиопатическая неконъюгированная гипербилирубинемия, негемолитическая семейная желтуха.

По распространённости данное заболевание встречается не менее, чем у 5 % населения, в соотношении мужчин и женщин — 4:1. Впервые заболевание описал французский терапевт Августин Жильбер в 1901 году.

Чаще синдром Жильбера проявляется в период полового созревания и характеризуется доброкачественным течением. Основным проявлением этого синдрома является желтуха.

К провоцирующим факторам проявления синдрома можно отнести:

- голодание или переедание;

- жирную пищу;

- некоторые лекарственные средства;

- алкоголь;

- инфекции (грипп, ОРЗ, вирусный гепатит);

- физические и психические перегрузки;

- травмы и оперативные вмешательства.

Причина заболевания — генетический дефект фермента УДФГТ1*1, который возникает в результате его мутации. В связи с этим дефектом функциональная активность данного фермента снижается, а внутриклеточный транспорт билирубина в клетках печени к месту соединения свободного (несвязанного) билирубина с глюкуроновой кислотой нарушается. Это и приводит к увеличению свободного билирубина.

Симптомы синдрома Жильбера

Некоторые специалисты трактуют синдром Жильбера не как болезнь, а как физиологическую особенность организма.

До периода полового созревания данный синдром может протекать бессимптомно. Позже (после 11 лет) возникает характерная триада признаков:

- желтуха различной степени выраженности;

- ксантелазмы век (жёлтые папулы);

- периодичность появления симптомов [1] .

Желтуха чаще всего проявляется иктеричностью (желтушностью) склер, матовой желтушностью кожных покровов (особенно лица), иногда частичным поражением стоп, ладоней, подмышечных впадин и носогубного треугольника.

Заболевание нередко сочетается с генерализованной дисплазией (неправильным развитием) соединительной ткани.

Усиление желтухи может наблюдаться после перенесения инфекций, эмоциональной и физической нагрузки, приёма ряда лекарственных препаратов (в частности, антибиотиков), голодания и рвоты.

Клиническими проявлениями заболевания общего характера могут быть:

- слабость;

- недомогание;

- подавленность;

- плохой сон;

- снижение концентрации внимания.

В отношении ЖКТ синдром Жильбера проявляется снижением аппетита, изменением привкуса во рту (горечь, металлический привкус), реже возникает отрыжка, тяжесть в области правого подреберья, иногда наблюдается боль ноющего характера и плохая переносимость лекарственных препаратов.

При ухудшении течения синдрома Жильбера и существенном повышении токсичной (свободной) фракции билирубина может появляться скрытый гемолиз, усиливая при этом гипербилирубинемию и добавляя в клиническую картину системный зуд.

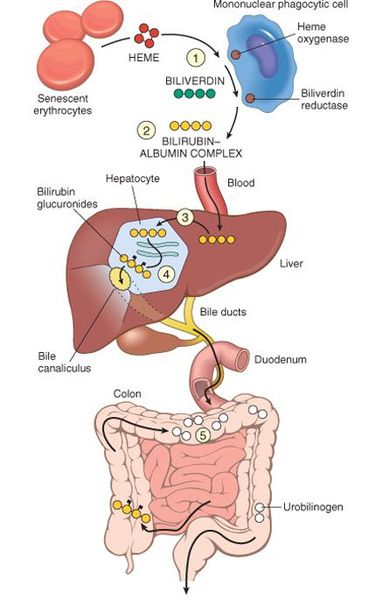

Патогенез синдрома Жильбера

В норме свободный билирубин появляется в крови преимущественно (в 80-85 % случаев) при разрушении эритроцитов, в частности комплекса ГЕМ, входящего в структуру гемоглобина. Это происходит в клетках макрофагической системы, особенно активно в селезёнке и купферовских клетках печени. Остальная часть билирубина образуется из разрушения других гемсодержащих белков (к примеру, цитохрома P-450).

У взрослого человека в сутки образуется приблизительно от 200 мг до 350 мг свободного билирубина. Такой билирубин слаборастворим в воде, но при этом хорошо растворяется в жирах, поэтому он может взаимодействовать с фосфолипидами («жирами») клеточных мембран, особенно головного мозга, чем можно объяснить его высокую токсичность, в частности токсичное влияние на нервную систему.

Первично после разрушения комплекса ГЕМ в плазме билирубин появляется в неконъюгированной (свободной или несвязанной) форме и транспортируется с кровью при помощи белков альбуминов. Свободный билирубин не может проникнуть через почечный барьер за счёт сцепления с белком альбумином, поэтому сохраняется в крови.

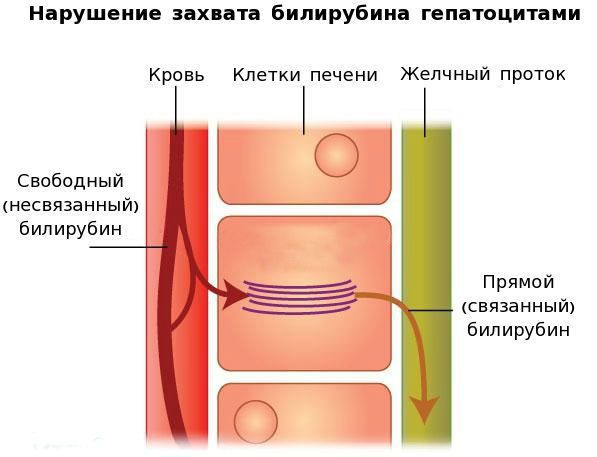

В печени несвязанный билирубин переходит на поверхность гепатоцитов. С целью снижения токсичности и выведения в клетках печени свободного билирубина при помощи фермента УДФГТ1*1 он связывается с глюкуроновой кислотой и превращается в конъюгированный (прямой или связанный) билирубин. Конъюгированный билирубин хорошо растворим в воде, он является менее токсичным для организма и в дальнейшем легко выводится через кишечник с желчью.

При синдроме Жильбера связывание свободного билирубина с глюкуроновой кислотой снижается до 30% от нормы, тогда как концентрация прямого билирубина в желчи увеличивается.

В основе синдрома Жильбера лежит генетический дефект — наличие на промонторном участке A(TA)6TAA гена, кодирующего фермент УДФГТ1*1, дополнительного динуклеотида ТА. Это становится причиной образования дефектного участка А(ТА)7ТАА. Удлинение промонторной последовательности нарушает связывание фактора транскрипции IID, в связи с чем уменьшается количество и качество синтезируемого фермента УДФГТ1, который участвует в процессе связывания свободного билирубина с глюкуроновой кислотой, преобразуя токсичный свободный билирубин в нетоксичный связанный.

Вторым механизмом развития синдрома Жильбера является нарушение захвата билирубина микросомами сосудистого полюса клетки печени и его транспорта глутатион-S-трансферазой, которая доставляет свободный билирубин к микросомам клеток печени.

В конечном итоге вышеперечисленные патологические процессы приводят к увеличению содержания свободного (несвязанного) билирубина в плазме, что обуславливает клинические проявления заболевания [6] .

Классификация и стадии развития синдрома Жильбера

Общепринятой классификации синдрома Жильбера не существует, однако условно можно разделить генотипы синдрома по полиморфизму.

Источник

Все о синдроме Жильбера

Наша команда профессионалов ответит на ваши вопросы

Синдром Жильбера

Синдром Жильбера является наиболее часто встречающимся заболеванием из группы наследственных гипербилирубинемий. В популяции частота синдрома составляет 5-10%. Количество носителей достигает 40%. Основным и зачастую единственным клиническим признаком заболевания является повышение уровня общего билирубина сыворотки крови за счет непрямой фракции билирубина в пределах 20-100 мкмоль/мл. Внешние проявления при синдроме Жильбера могут отсутствовать либо представлены небольшой желтушностью кожных покровов, склер. Кроме того возможны диспептические явления, боли в правом подреберье. В редких случаях наблюдаются клинические проявления со стороны центральной нервной системы: усталость, головокружение, головные боли, нарушение памяти.

В основе заболевания лежит дефект в гене UGT1A1, приводящий к снижению активности фермента печени уридин-дифосфат-глюкуронозилтрансферазы 1 (УДФ-ГТ1). Предполагается, что тип наследования синдрома Жильбера — аутосомно-рецессивный, те вероятность рождения ребенка с синдромом Жильбера у родителей-носителей мутации в гене UGT1 A1 составляет 25%.

Клинические признаки и лабораторно-инструментальные показатели при синдроме Жильбера

Первые признаки заболевания, как правило, проявляются в возрасте 15-30 лет. Провоцирующими факторами возникновения клинических признаков являются стрессовые ситуации, физическое перенапряжение, погрешности в питании (употребление жирных, консервированных продуктов, алкоголя), голодание, острые инфекционные заболевания, прием лекарственных препаратов с гепатотоксическими свойствами.

Основным клиническим признаком является постоянная или периодически возникающая желтушность небольшой интенсивности кожных покровов и/или склер, слизистой оболочки рта. Типично желтушное окрашивание стоп, ладоней, носогубного треугольника, подмышечных впадин.

Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны диспептические явления (изжога, тошнота, вздутие живота), потеря аппетита, боль в животе и правом подреберье, непереносимость углеводов, алкоголя, гипогликемическая реакция на продукты питания. При функционально-инструментальном исследовании размеры печени остаются в пределах нормы либо увеличены незначительно.

В редких случаях наблюдаются проявления со стороны центральной нервной системы: головные боли, головокружение, бессоница, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, нарушение памяти, депрессия, приступы паники, тремор.

В биохимическом анализе крови выявляется повышение общего билирубина в пределах 20-100 мкмоль/мл со значительным преобладанием его непрямой фракции. Остальные биохимические показатели крови и печеночные пробы не изменены.

Причины синдрома Жильбера

Синдром Жильбера – наследственное заболевание, при котором снижена функциональная активность фермента УДФ-ГТ1. Данный фермент кодируется геном UGT1A1, расположенном на 2-ой паре хромосом в районе 2q37. Основным и обязательным генетическим дефектом при синдроме Жильбера является дополнительная динуклеотидная вставка тимидин-аденин (ТА) в области ТА-повтора в промоторной (регуляторной) области гена UGT1A1. Значимость ТАТАА последовательности промоторной области гена UGT1A1 заключается в том, что он является сайтом связывания для транскрипционного фактора, необходимого для инициации процесса транскрипции гена.

В норме промоторная область гена UGT1A1 содержит 6 ТА-повторов. Генотип А(ТА)6ТАА/А(ТА)6ТАА соответствуют нормальной функциональной активности фермента УДФ-ГТ1. Для синдрома Жильбера характерна обратная зависимость между увеличением ТА повторов в промоторной области гена UGT1A1 и активностью фермента УДФ-ГТ1: увеличение ТА повторов ведёт к снижению экспрессии гена UGT1A1 и как следствие к снижению функциональной активности фермента УДФ-ГТ1. Так, при увеличении количества ТА повторов до 7 в гомозиготном состоянии (генотип А(ТА)7ТАА/А(ТА)7ТАА) наблюдается снижение ферментативной активности УДФ-ГТ1 примерно на 30%. У гетерозиготных носителей дополнительной вставки ТА в промоторе гена UGT1A1 (генотип А(ТА)6ТАА/А(ТА)7ТАА) также может выявляется гипербилирубинемия, но менее выраженная, в виду снижения ферментативной активности УДФ-ГТ1 в среднем на 14%.

Помимо вставки дополнительных ТА динуклеотидов в промоторном регионе гена синдром Жильбера может быть ассоциирован с частой мутацией Gly71Arg в кодирующей области гена UGT1A1.

Патогенез синдрома Жильбера

Желчный пигмент билирубин – продукт распада гемоглобина (95%) и гемсодержащих ферментов. В организме существует две фракции данного соединения: непрямой свободный билирубин в связи с альбумином плазмы крови и прямой билирубин, связанный с глюкуроновой кислотой (билирубин-диглюкуронид).

Распад гема (небелковой железосодержащей части гемоглобина) осуществляется в ретикулоэндотелиальных клетках печени, селезёнки, костного мозга. В результате образуется пигмент биливердин. Далее фермент биливердин-редуктаза катализирует превращение биливердина в билирубин. В плазме крови билирубин связывается с альбумином (непрямой неконъюгированный билирубин) и в такой форме доставляется в печень, где происходит переход билирубина от альбумина на синусоидальную поверхность гепатоцитов. Неконъюгированная свободная форма билирубина является жирорастворимой, поэтому для выведения билирубина из организма необходимо его трансформировать в водорастворимую форму путём его конъюгации (соединения) с глюкуроновой кислотой. Процесс конъюгирования билирубина с глюкуроновой кислотой в гепатоцитах происходит при помощи фермента уридин-дифосфат-глюкуронозил-трансферазы 1 (УДФ-ГТ1). В результате данной реакции происходит образование сначала билирубин-моноглюкуронида, в ходе дальнейшей реакции конъюгации билирубин-моноглюкуронида с глюкуроновой кислотой, также катализируемой ферментом УДФ-ГТ1, образуется водорастворимая форма билирубина — билирубин-диглюкуронид. Таким образом, фермент УДФ-ГТ1 является главным ферментом в реакции глюкуронизации билирубина. При синдроме Жильбера УДФ-ГТ1 обладает сниженной ферментативной активностью в среднем на 30 %, что приводит к накоплению непрямого билирубина в организме с возможным проявлением его токсических свойств.

Для синдрома Жильбера характерно повышение в крови концентрации только непрямой фракции билирубина. Соответственно такой биохимический показатель как общий уровень билирубина в крови, складывающийся из двух составляющих (прямой и непрямой билирубин) при данном заболевании также завышен. Так, концентрация общего билирубина в крови при синдроме Жильбера варьирует в пределах 20-50 мкмоль/л, но в период обострения заболевания может достигать значения до 100 мкмоль/л.

Прием лекарственных средств при синдроме Жильбера

Лекарственные вещества, попадая в организм, подвергаются биотрансформации, то есть претерпевают ряд физико- и биохимических превращений, в процессе которых образуются метаболиты (водорастворимые вещества), легковыводящиеся из организма. Данные процессы обеспечиваются слаженной работой ряда ферментативных систем организма, отличающихся по уровню активности у каждого человека, что обуславливает индивидуальную чувствительность к различным фармакологическим препаратам.

Главным органом метаболизации лекарств является ферментативная система печени, где протекают две основные фазы биотрансформации веществ:

- метаболическая трансформация, включающая реакции окисления, восстановления и гидролиза, катализизируемые микросомальной ферментативной системой цитохрома Р450;

- конъюгация с различными субстратами, в результате которой высокомолекулярные вещества превращаются в водорастворимые соединения, способные к выведению с желчью. На данной стадии значительную роль играет ферментативное семейство уридиндифосфатглюкуронидаз, которые катализируют реакцию конъюгации различных субстратов с глюкуроновой кислотой.

Кроме билирубина специфическими субстратами для семейства ферментов УДФ-ГТ являются гормоны (стероидные, гормоны щитовидной железы), простые фенолы, катехоламины, флавоноиды. Также имеются данные об участии фермента УДФ-ГТ1 в метаболизме лекарств: противоопухолевого препарата иринотекана, траниласта, парацетамола. Учитывая высокую частоту синдрома Жильбера в популяции, рекомендуется проводить генетический анализ перед началом лечения лекарственными препаратами, обладающих гепатотоксическими эффектами для предотвращения нежелательных реакций.

Диагностика синдрома Жильбера

Наиболее быстрым и точным способом диагностики синдрома Жильбера является прямая ДНК-диагностика, посредством молекулярно-генетического анализа гена UGT1A1. Данный вид исследования основан на детекции вставки дополнительных ТА-повторов в промоторной области гена UGT1A1. Синдром Жильбера считается подтвержденным в случае увеличения количества ТА-повторов до 7 и выше в гомозиготном состоянии (генотип А(ТА)7ТАА/А(ТА)7ТАА).

В Центре Молекулярной Генетики данный вид анализа проводится в течение 3-х рабочих дней.

Источник