- Без головы

- Смотреть что такое «Без головы» в других словарях:

- Факты про обезглавливание, которые начисто срывают «крышу»

- 1. Научный факт

- 2. Сознание

- 3. Этика обезглавливания

- 4. Обезглавливание — грязное дело

- 5. Безголовые цыплята

- 6. Изнутри и снаружи

- 7. Палачи

- 8. Последнее обезглавливание

- Безголовые в средневековом искусстве: от отсеченных макушек святых до Бога с цветком вместо лица

- Содержание:

- Концепт безголовости, зияющей пустоты вместо самой главной части тела, которая будто бы сама по себе и есть человек, проявлялся по-разному. Героями легенд становились всадники и целые народы с такой «особенностью», а в реальности практиковались жестокие пытки, оканчивавшиеся отсечением головы.

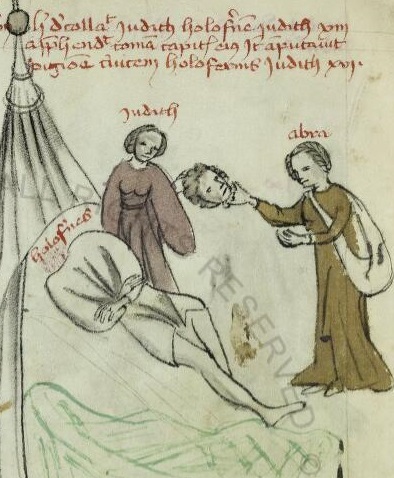

- 1. Ветхозаветный слэшер и средневековый women’s empowerment: отрубленная голова врага

- Примеры смелых и даже отчаянных поступков таких сильных героинь, как Юдифь и Саломея, Далила и Томирис, Иаиль и Боудикка, показывали, что давать отпор и убивать могут представители обоих полов.

- В библейской мистерии, своего рода спектакле, поставленном в 1539 году в городе Турне, актер, игравший Юдифь, на самом деле обезглавил своего коллегу по сцене (Олоферна), которым был приговоренный к смерти преступник.

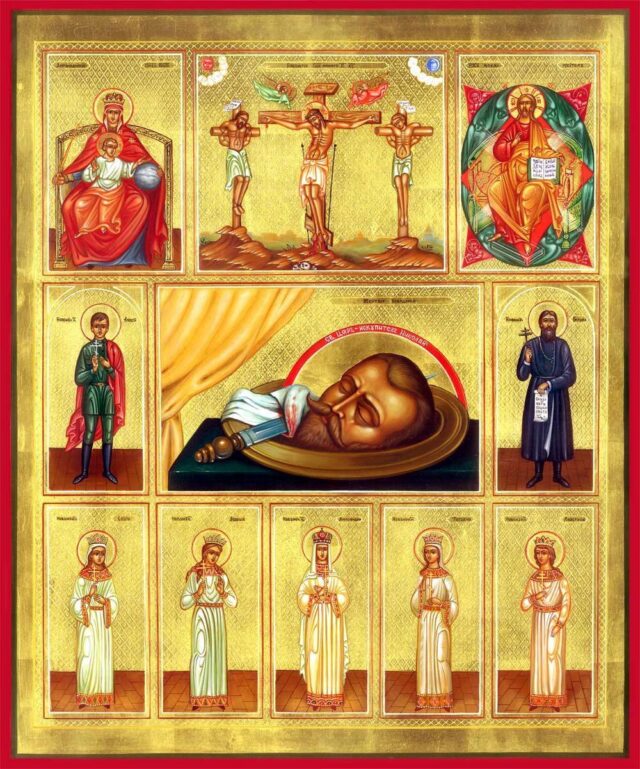

- 2. Головосек, лошадиная морда на блюде и нимб-тарелка: декапитированные святые

- Довольная Саломея тянется за долгожданным блюдом к палачу, а из шеи Иоанна тремя фонтанами хлещет кровь. Она образует лужицу, к которой моментально подскакивает собака и начинает лизать «лакомство».

- Детей пугали тем, что, если они захотят срезать в огороде овощи, из сада выйдет Иван Постный и отрубит им голову.

- А на одной старообрядческой иконе XVIII века в этой роли предстает сам царь Петр I, притеснявший староверов.

- На некоторых румынских фресках можно встретить очень редкие образы Христофора — с человеческой головой на плечах и звериной, покоящейся на блюде у него в руках. Эта последняя символизирует прошлую, земную жизнь святого.

- По легенде, покатившаяся отсеченная голова апостола трижды подпрыгнула и в этих местах из земли сразу же забили ключи.

- Странное изображение появилось потому, что в кругах царебожников распространена легенда: правителю отсекли голову, после чего она то ли хранилась заспиртованной в банке в кабинете Ленина, то ли ее кто-то увез в неизвестном направлении, чтобы показывать в кино в Америке ради обогащения.

- 3. Цветок вместо лица Бога, Иисус без головы и пламя на лике Мухаммеда: безголовая эмблематика и мистика

- Бог (Аллах) не мог быть явлен средствами живописи ни при каких условиях. Но вот Мухаммеда, главного пророка мусульманской религии, несмотря на запреты, всё же иногда рисовали. На некоторых миниатюрах, созданных в Персии, показано его лицо.

Без головы

Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ . А. И. Фёдоров . 2008 .

Смотреть что такое «Без головы» в других словарях:

без головы — глуп до святости, умом не блещет, без царя в голове, мозги ушли, глупый Словарь русских синонимов. без головы прил., кол во синонимов: 6 • без царя в голове (37) • … Словарь синонимов

Без головы — 1. Прост. Без головного убора. ЯОС 1, 46. 2. Прост. Презр. О глупом, несообразительном человеке. Ф 1, 120. 3. Прост. Не обдумывая, безрассудно (делать что л.). Ф 1, 120. 4. Арх. В бессознательном состоянии. АОС 9, 233 … Большой словарь русских поговорок

Без мужа, что без головы; без жены, что без ума. — Без мужа, что без головы; без жены, что без ума. См. МУЖ ЖЕНА … В.И. Даль. Пословицы русского народа

Без головы — не ратник, а побежал, так и воротиться можно. — Без головы не ратник, а побежал, так и воротиться можно. См. ТРУСОСТЬ БЕГСТВО … В.И. Даль. Пословицы русского народа

Всадник без головы (роман) — У этого термина существуют и другие значения, см. Всадник без головы. Всадник без головы Жанр: Роман Автор: Капитан Майн Рид Язык оригинала: английский Год написания … Википедия

Всадник без головы (фильм — Всадник без головы (фильм, 1922) Всадник без головы The Headless Horseman Жанр Комедия … Википедия

Всадник без головы (фильм, 1922) — Всадник без головы The Headless Horseman … Википедия

Всадник без головы (фильм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Всадник без головы (значения). Всадник без головы … Википедия

Всадник без головы (значения) — Всадник без головы персонаж, распространенный в фольклоре различных народов, а также: Персонаж рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине» и фильма «Сонная Лощина», основанного на этом рассказе. Всадник без головы (роман) … … Википедия

Всадник без головы — Всадник без головы персонаж, распространенный в фольклоре различных народов, а также: Всадник без головы персонаж рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» и фильма «Сонная Лощина», основанного на этом рассказе. «Всадник без… … Википедия

Источник

Факты про обезглавливание, которые начисто срывают «крышу»

Отсечение головы от туловища – вещь, которая начисто срывает «крышу». Человечество практикует обезглавливание в течение многих веков. Мы собрали немного мозговыносящих фактов про отрубание головы. Но не для того, чтобы ты в очередной раз усомнился в человечестве, а для пополнения багажа знаний. Ими вполне можно блеснуть в компании надоевших дальних родственников, надоевшей бывшей и патологоанатомов.

1. Научный факт

Это может показаться странным, но обезглавливание приводит к верной неминуемой смерти. В течение нескольких секунд после того, как голова отпадает от тела, происходит большая потеря крови, а горячо любимые жизненно-важные органы (сердце, легкие и т. д.) прекращают получать инструкции от мозга и, соответственно, функционировать. Самое кошмарное во всём этом деле не болевой шок, а именно прекращение кровообращения. Без него наступает некроз клеток (говоря языком популярным, они умирают) и отмирание органов. Всех органов.

2. Сознание

Голова из фильма Светланы Басковой «Голова» и голова профессора Доуэля утверждают, что первые мгновения после обезглавливания мозг остаётся в сознании. Но большинство ученых не согласны с головой и темными магами и отрицают возможность такой ситуации. Но есть один неопровержимый факт: человеческая кровь может остаться окисленной и здоровой в течение максимум 12 секунд после того, как «сорвёт башню». Именно это и заставляет предположить, что мозг может продолжать функционировать в течение этого короткого и не самого приятного промежутка времени.

Есть очень занятные легенды о подобных инцидентах. Например, когда якобинцы (были такие французы) отправили на гильотину Шарлотту Корде за убийство Жан-Поля Марата, одного из лидеров той самой Французской Революции, то её голова после удачного отсоединения от туловища пристально повернула глаза на подхватившего и ударившего её плотника. Вот такие нравы.

3. Этика обезглавливания

Своим варварством и безнравственностью ИГИЛ шокируют до волос на заднице. Это недопустимо в 21 веке, в эпоху технического прогресса, возможно, на пике человеческой цивилизации. Это какая должна быть у людей фантазия, чтобы придумать такие вычурные казни. Да ещё заснять их так, что голливудские операторы начали беспокоиться за «Оскар».

Мы не будем расписывать все смертные казни, об этом было сказано немало. Скажем лишь, что в пантеоне современных казней, когда в Иране вешают людей без разбора, а в Северной Корее людей разрывают взрывснарядами, обезглавливание остаётся самым гуманным (если можно так сказать) методом убиения неугодных.

Знаменитую, не раз упомянутую гильотину, к слову, французский врач Гильотен предложил именно как способ гуманного лишения жизни. Смерть мозга происходит очень быстро, при этом осечек быть не может. Лезвие, на большой скорости проходящее через шею жертвы, не причиняет много мук. Есть микромомент кошмарной боли, но он проходит довольно быстро. Вспоминается персонаж из саги о Гарри Поттере – привидение с забавным именем Почти Безголовый Ник. Его казнили весьма кошмарным способом – 40 ударов тупым топором – и при этом его голова болталась на лоскуте кожи и паре жил. Либо в старой Англии жили ублюдки похлеще, чем в ИГИЛ, либо британская жадность не давала наточить топор (чем чаще точишь, тем быстрее стачивается), либо у Джоан Роулинг сильно воспалена богатая фантазия.

Интересен ещё один момент: изобретя самый безболезненный метод узаконенного убийства, люди всегда пытались изобрести казнь пострашнее. Вспомнить хотя бы электрический стул, бесконечно, в страшных муках уничтожавший и виновных, и невиновных.

4. Обезглавливание — грязное дело

Но каким бы этичным это мероприятие ни было, у него есть один большой минус: чрезмерно грязная процедура — отсекать голову. Давление кровообращения заставляет хлестать из шеи содержимое вен и артерий во всех направлениях. И весь этот аттракцион в стиле бойни Уммы Турман с якудзой из «Убить Билла» будет продолжаться как минимум 30 секунд.

С другой стороны, кровожадных жителей далёкого и сурового прошлого невероятно забавляли фонтаны крови. Поэтому в цивилизованной Франции гильотина вплоть 1939 года прошлого века всегда собирала толпы зевак. Впрочем, это было нормально для озлобленного в промежутке между двумя мировыми войнами человечества. Писатель Сан-Антонио вспоминал, что в городах поменьше те, кому не хватило места на площади, забирались на крыши и деревья. На одном из деревьев он даже увидел мастурбирующего на отсечённую голову безумца, что впечатлило его до конца жизни.

5. Безголовые цыплята

Как известно, тела гадюк и цыплят способны бегать в течение нескольких минут даже после коварного убийства. Вспомни безумную, безголовую, пернатую тушу во дворе у бабушки. Почему это происходит? Просто спинной мозг появился в эволюции раньше головного, и первоначально именно он управлял всей жизнедеятельностью организма, в том числе движениями. В дальнейшем двигательные центры, возникавшие в головном мозгу, не заменяли спинные, а «надстраивались» над ними.

У птиц и млекопитающих спинномозговые двигательные центры работают под полным контролем центров головного мозга. Однако если головной мозг отделен от спинного, спинные центры какое-то время могут работать автономно. Самая высокая автономность была у легендарного цыплёнка Майка, который прожил без головы 18 месяцев и при этом продолжал расти, пытался топтать кур, хотя те на него внимания не обращали, пытался клевать обрубком зёрна и издавал кошмарные булькающие звуки, повергающие в шок всю ферму, когда пытался кукарекать.

Ему повезло, что когда хозяин рубил голову, то не задел сонную артерию, и потому Майк не умер от кровопотери. Фермер заботливо кормил его из пипетки раствором молока и воды, закидывал в пищевод мелкие зерна и выставлял его на всеобщий показ. Можно смело сказать, что Майк гораздо круче Дункана Маклауда, но в подмётки не годится Всаднику без головы.

6. Изнутри и снаружи

Внешнее обезглавливание — то, что все мы знаем и признаем. Однако есть ещё внутреннее, когда череп отделяется от спинного мозга, в то время как мышечные ткани остаются целыми. Проще говоря, кожа и мясо на месте, а хребет оторван. И как ни печально, это тоже приводит к неминуемой смерти, как правило, более мучительной, например, при повешении. Чаще люди умирают не от недостатка кислорода, не из-за повреждённой трахеи, а как раз из-за подобного «обезглавливания». Ну и, конечно же, в результате большого количества опасных травм.

7. Палачи

Казнь всегда была самым популярным общественным зрелищем сродни разве ярмаркам или карнавалам. Но отличилась, опять же, Франция. Врагов государства казнили пачками и при этом после казни разыгрывали вещи убиенных. Но больше всего привилегий было у палача. Как писал Владимир Вишневский:

Стать палачом было мечтой многих. Всего-то нужно укладывать осуждённых на колодку и аккуратно запускать машину смерти. А в ответ — овации толпы и популярность, которой бы позавидовал Райан Гослинг. Плюс можно было забрать понравившиеся сапоги смертника. Действительно, они ему ни к чему.

Палачи того времени были настоящими звёздами. Нравы были более жестокими, и потому смерть никого не отталкивала. Единственное, если на эшафот поднимались с гордо поднятой головой, как в Skyrim, если осуждённый жил без страха и умирал без страха, то отношение к палачу менялось.

Просто так в этот бизнес было не попасть, нужно было иметь прочные знакомства. Поэтому чаще всего работа в течение нескольких поколений передавалась в пределах позорной семьи от отца к сыну. В конце 1800-х государственные казни проводил знаменитый дуэт сына и отца, Луи и Анатоля Диблер. Но самой известной династией была династия Сансонов, нарубившая множество известных голов.

Но это во Франции. В другое время и в других странах палачей недолюбливали. В былые времена палачи имели право венчать влюблённых. Что характерно, молодёжь отталкивал тот факт, что их полагают на брак руки по локоть в крови. С ними не желали иметь дела, к ним даже не желали прикасаться, но сказать им это в лицо побаивались. Это вам не Франция.

8. Последнее обезглавливание

Мы тремя пунктами выше уже писали про то, что гильотина использовалась во Франции вплоть до 1977 года. Правда, тогда казни перестали носить публичный характер, последняя казнь на глазах у народа была в 1939 году. Тогда казнили эксцентричного немца, промышлявшего убийствами и похищениями на родине «Марсельезы» Ойгена Вейдмана. А сделали их закрытыми потому, что народ чаще всего вел себя на казнях непристойно. Вид крови сильно возбуждал толпу. Да и репортёры то и дело устраивали скандалы (хотя репортёрам и было запрещено фотографировать аж в 1909 году, они всё равно умудрялись делать свежайшие снимки обезглавленных преступников.)

Нельзя народу показывать кровь и насилие, это превращает его в кровожадное стадо животных. Сейчас в мире происходит примерно то же самое, если приглядеться внимательнее.

Последнее обезглавливание на гильотине, кроме всего прочего, было ещё и последней смертной казнью в Западной Европе. Казнили другого иммигранта, на этот раз тунисского Хамида Джандуби за пытки и убийство 21-летней француженки, которую он пытался заставить заниматься проституцией. Правда, окончательно сметную казнь отменили только в 1981 году. За 4 года осудили многих, но благодаря неуверенности, моде на гуманизм, защите прав человека и бесконечным апелляциям хитрых адвокатов, заслуживающие смерти преступники остались в живых.

Источник

Безголовые в средневековом искусстве: от отсеченных макушек святых до Бога с цветком вместо лица

Дикий и притягательный образ безголовых людей оказывал на средневековых художников магическое воздействие. Они смаковали сюжеты с декапитацией святых и изображали Господа только до шеи, чтобы скрыть Его непознаваемую сущность. Женщины-усекновительницы стали предвестницами феминизма, а народное сознание придумывало в честь святых религиозные праздники вроде Головосека. Историк Сергей Зотов, автор книг «История алхимии» и «Иконографический беспредел», прослеживает эволюцию безголовых образов, популярных в Средневековье, — от язычников до святых, от царей до Самого Бога.

Содержание:

Человеческая голова испокон веков считалась самой главной частью тела, о чём свидетельствует, среди прочего, этимологическое родство этих слов, восходящих к общему праславянскому корню *golva. Она всегда завораживала людей, и это проявлялось в особом к ней отношении: ее венчали короной и лавром, украшали косметикой, прихорашивали в парикмахерской, а в искусстве — отмечали нимбом или сиянием, рисовали крупнее, чем туловище, чтобы выделить индивидуальные черты лица. Если нужно было изобразить только часть человека, выбирали, конечно же, голову. Например, в таком виде на средневековых миниатюрах рисовали Бога, являющегося людям. Голова была метонимией человеческого существа, атрибутировала личность в культуре.

Неудивительно, что увлекала людей, чье сознание привыкло «экспериментировать» с попадающими туда образами («А что будет, если. »), и идея декапитации.

Концепт безголовости, зияющей пустоты вместо самой главной части тела, которая будто бы сама по себе и есть человек, проявлялся по-разному. Героями легенд становились всадники и целые народы с такой «особенностью», а в реальности практиковались жестокие пытки, оканчивавшиеся отсечением головы.

Именно о декапитации и пойдет речь в нашей статье — о том, как художники Средневековья осмысляли, переосмысляли и изображали этот феномен и какие иконографические модели, не связанные с отсечением головы напрямую, но инспирированные им, появились в мистике и эмблематике той эпохи.

1. Ветхозаветный слэшер и средневековый women’s empowerment: отрубленная голова врага

Одним из самых распространенных ветхозаветных сюжетов, связанных с декапитацией, был поединок Давида с Голиафом. Щуплый юноша, будущий правитель Иудеи, отец Соломона и предок Христа, победил в неравной схватке гиганта с помощью пращи. Но не все знают, что после этого он отрубил великану голову, дабы показать ее в Иерусалиме первому израильскому царю, Саулу: «…я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам [труп твой и] трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле» (1Цар. 17:47).

Художники чаще всего использовали прием контраста, визуально противопоставляя молодого, изящного Давида громадному воину Голиафу. Хотя в большинстве произведений искусства юношу изображали верхом на побежденном сопернике или несущим его голову, на некоторых можно рассмотреть обезглавленный труп гиганта. На французском средневековом витраже маленький и тщедушный Давид держит меч в два собственных роста: это заставляет предположить, что он мог победить великана лишь при помощи заступничества свыше. Но на более позднем рельефе перед нами предстает молодой воин, который прекрасно умеет обращаться с оружием, на что недвусмысленно намекает срез шеи Голиафа с аккуратно перерубленным позвоночником.

С отсечением головы связано немало библейских эпизодов, но художникам особенно полюбились те из них, где такую процедуру проводила или инициировала женщина. По мнению многих современных исследователей, это может свидетельствовать о том, что уже в древности существовала потребность в феминизме.

Примеры смелых и даже отчаянных поступков таких сильных героинь, как Юдифь и Саломея, Далила и Томирис, Иаиль и Боудикка, показывали, что давать отпор и убивать могут представители обоих полов.

Проявление агрессии и храбрости поднимало женщину в патриархальном обществе на одну ступень с мужчиной.

Одним из излюбленных сюжетов такого рода в искусстве стала ветхозаветная история Юдифи и Олоферна. Полководец ассирийского царя Навуходоносора, приблизившись к Иудее, осадил горную крепость Ветилую и ждал, пока ее защитники погибнут, а те уповали на помощь Бога. Она никак не приходила, и тогда отважная вдова по имени Юдифь решила взять инициативу в свои руки. Девушка отправилась в стан неприятельской армии и рассказала, что готова предать Ветилую в руки Олоферна. Завоевав его доверие, она три дня жила в лагере, а в последнюю ночь, дождавшись, когда полководец уснет, отрубила ему голову и отдала своей служанке, которая тайно пронесла ее в иудейский город в мешке. Вывесив «трофей» на стене, воодушевленные евреи смогли поразить войско устрашенных ассирийцев.

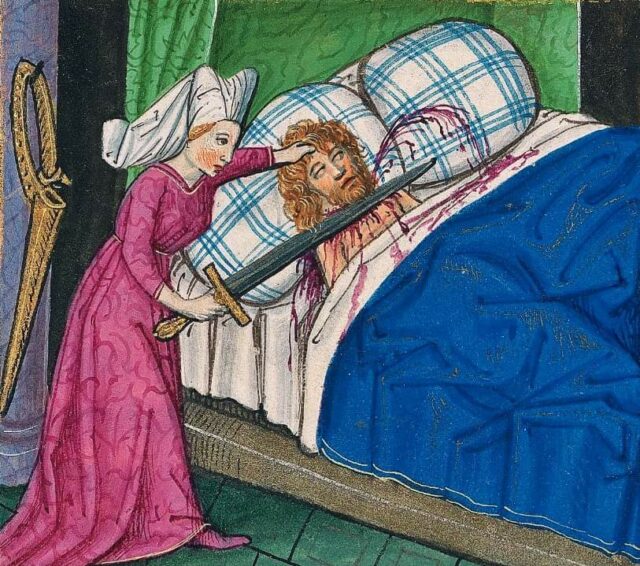

Юдифь на средневековых миниатюрах изображали как почтенную даму, бесстрашно отрезающую мечом голову спящему Олоферну. Многие иллюстраторы не стеснялись физиологической точности, и тогда кровь вождя расплескивалась по одеялам и подушкам. Порой же на месте сочленения головы правителя с некогда могучим телом художник выводил «говорящей» кроваво-алой краской его имя.

В библейской мистерии, своего рода спектакле, поставленном в 1539 году в городе Турне, актер, игравший Юдифь, на самом деле обезглавил своего коллегу по сцене (Олоферна), которым был приговоренный к смерти преступник.

Удивительно, но в роли положительной библейской героини также выступал отлученный от церкви нарушитель закона, получивший прощение за то, что исполнил функцию палача. Этот инцидент показывает, что в Средневековье такие сюжеты были в первую очередь зрелищем и уже во вторую — дидактическим пособием с глубоким назидательным смыслом.

По похожему сценарию развивались события и в истории о массагетской царевне Томирис и персидском владыке Кире Великом. В Средневековье этот сюжет был известен по античным источникам. Захватив в плен сына Томирис, Кир решил вступить в бой с ее войском, однако царица предупредила противника, что напоит его кровью. Как оказалось, обещание она собиралась выполнить буквально: после разгрома армии персов Томирис отрубает голову погибшего врага и сует ее в винный мех, полный человеческой крови, произнося пафосную речь о мести.

В одном из самых популярных в позднем Средневековье сочинений «Зерцало человеческого спасения» проводились сложнейшие типологические параллели между событиями Ветхого и Нового Завета или даже эпизодами языческой поры. Удивительным образом история Томирис попала в этот труд и стала «референсом» для изображения Богоматери, побивающей дьявола при помощи креста и других arma Christi — орудий Страстей Господних (инструментов, которыми мучили и умертвили Ее Сына). Томирис, а иногда и Юдифь изображались на той же странице, что и Дева Мария, выступая своего рода прообразами Богоматери — сильной женщины, готовой постоять за Своего Сына и народ. В некоторых случаях на развороте с Ней были представлены сразу три средневековые «феминистки» — Юдифь, Томирис и Иаиль.

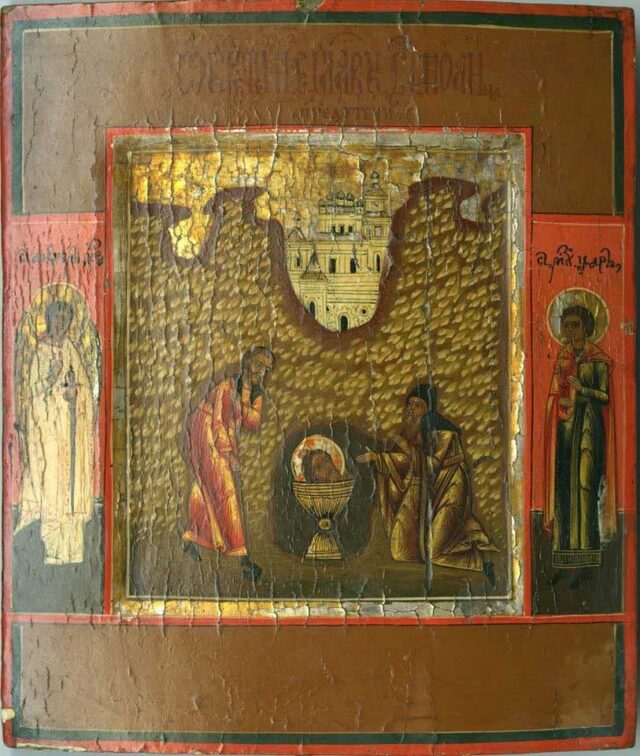

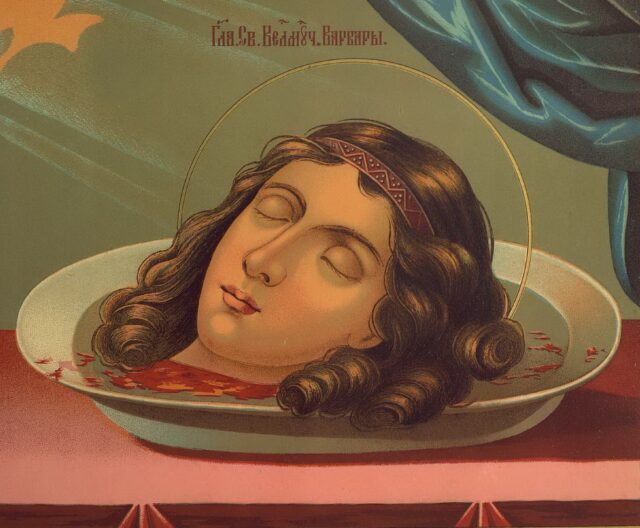

2. Головосек, лошадиная морда на блюде и нимб-тарелка: декапитированные святые

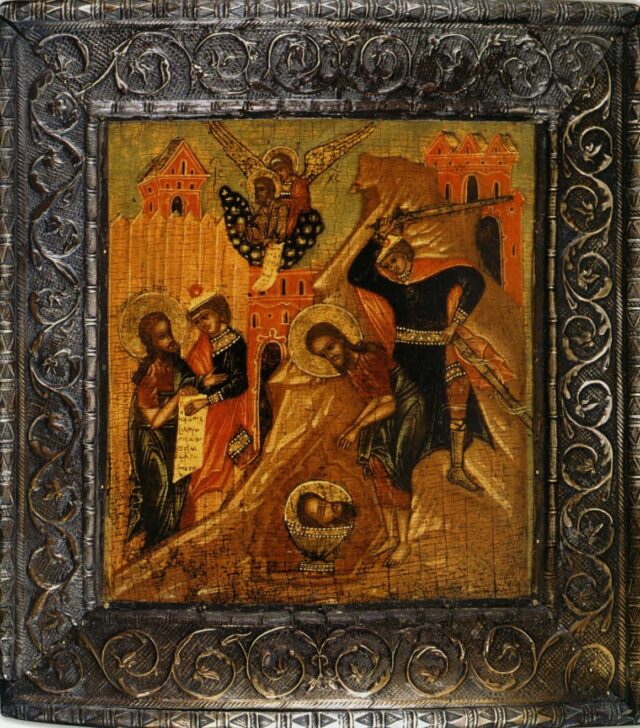

Так мы переходим от историй мифических героев — пусть иногда и ветхозаветных — к религиозным сюжетам. Самой главной женщиной-декапитатором считалась не благородная Юдифь и не храбрая Иаиль, а коварная Саломея. Царь Ирод посадил святого Иоанна Предтечу (Крестителя) в темницу: тот публично порицал его жену Иродиаду за любовную связь с деверем. На большом празднике, который проходил при дворе владыки, соблазнительная дочь Иродиады Саломея в качестве награды за экзотический танец попросила у царя исполнить любое ее желание. После, подговоренная обиженной матерью, она потребовала, чтобы ей принесли голову Иоанна на блюде.

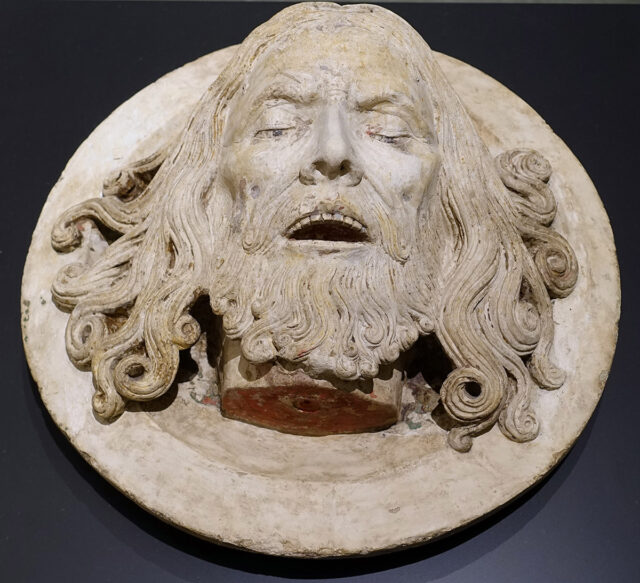

Этот евангельский сюжет породил множество художественных толкований. В Европе голову Иоанна Крестителя часто изображали как деревянную скульптуру в масштабе 1:1 и клали на деревянное же блюдо. Так возникал эффект присутствия зрителя в момент получения Саломеей роковой «награды»: рот жертвы застывал в безмолвном крике, а дерево скульптуры могли раскрашивать яркими цветами, особенно тщательно прорисовывая красным неровно разрубленные позвонки, сосуды и плоть Иоанна. Блюдо, неизменно изображаемое под головой святого, становилось и своего рода нимбом — подобно тому как на некоторых католических алтарях ту же функцию выполняли подушки, элементы интерьера или даже шляпы.

Иногда сцену декапитации святого живописали максимально брутально — как на этом резном деревянном алтаре из Германии.

Довольная Саломея тянется за долгожданным блюдом к палачу, а из шеи Иоанна тремя фонтанами хлещет кровь. Она образует лужицу, к которой моментально подскакивает собака и начинает лизать «лакомство».

В более поздние эпохи западные художники и коллекционеры нередко путали Саломею и Юдифь, подписывая свои картины неправильно. А переосмысливший в XIX веке библейский сюжет ирландский писатель Оскар Уайльд обвинил дочь Иродиады в необъяснимой тяге к целованию мертвых губ — фетишу сродни некрофилии. Сегодня эту легенду активно используют создатели компьютерных игр — истории о декапитации до сих пор будоражат умы человечества.

В русской православной иконографии описанный сюжет воплощался по-разному. В народной религии Иоанн Предтеча пользовался особым уважением и слыл защитником от множества болезней. Считалось, что икона с его отрубленной головой помогает при мигренях. В созданном народным воображением мифе все «лихорадки», то есть болезни, некогда были дочерьми царя Ирода, но за насмехательство над Иоанном Крестителем Господь наказал их и превратил в заставляющую дрожать Ледею, вызывающую желтуху Желтею и т. д. Считалось, что лихорадки возникают у человека, который не молится Богу и ведет невоздержанный образ жизни. Чтобы избавиться от влияния бесовских сестриц, нужно было назвать их по имени или прочесть особый заговор-молитву (его иногда помещали прямо на икону).

Один из самых главных крестьянских праздников, Иван Купала, тоже был связан со святым Иоанном, который, согласно Библии, крестил, то есть «искупал» Иисуса Христа в водах реки Иордан. В этот день народ отмечал рождество небесного заступника. А праздник, посвященный трагическим обстоятельствам гибели Предтечи, называли по-простому — Головосек. В разных регионах Руси существовало множество обычаев, приуроченных к этому дню, лейтмотивом которых было табу на отрезание чего-либо. К примеру, запрещалось шинковать овощи и есть что-либо круглое, то есть совершать действия, так или иначе отсылающие к декапитации Иоанна. Не ставили на стол блюда и тарелки, памятуя о том, на чём принесли Саломее голову святого. Пекли пироги отличной от традиционной, круглой, формы, не употребляли в пищу шарообразные овощи или фрукты. Запрещалось плясать, потому что Иоанн был казнен из-за танца Саломеи. Не рекомендовалось даже просто брать в руки нож, серп или любой острый предмет.

Детей пугали тем, что, если они захотят срезать в огороде овощи, из сада выйдет Иван Постный и отрубит им голову.

Где-то в этот день даже изготавливали глиняную куклу в полный рост, но без головы, оплакивали ее, как покойника, и бросали в воду, имитируя похороны Иоанна Крестителя. Сербы не расчесывали волос, чтобы они «не посеклись», а некоторые южные славяне считали, что полученная на Ивана Постного рана не заживет.

Конечно же, на Руси почитание «честной главы» Иоанна Предтечи было связано не только с народными, но и с церковными легендами. Считалось, что реликвия позднее несколько раз обреталась христианами. После казни благочестивая служанка по имени Иоанна вынесла голову святого из дома Ирода в глиняном кувшине и похоронила ее на Елеонской горе — там, где проповедовал Иисус.

Первое обретение состоялось спустя несколько лет, когда знатный горожанин строил на том месте церковь и нашел в земле сосуд с реликвией. Голова совершала чудеса, а потому была признана истинной частью тела Иоанна Предтечи, но через какое-то время обнаруживший ее человек решил спрятать мощи от людских глаз, чтобы их не украли.

Во время правления императора-христианина Константина Великого голову снова случайно нашли. На сей раз такой чести удостоился паломник, которому во сне явился Иоанн и рассказал, где искать. По цепочке она переходила от одних греховных людей к другим и в конечном итоге в 425 году оказалась в Константинополе. Когда ее пытались спрятать во время различных волнений и уличного разбоя, реликвия снова пропала.

В 842 году ее в третий раз обрел патриарх Константинополя Игнатий, когда во время молитвы получил знак о местонахождении святыни. Все три эпизода стали церковными праздниками, а сцены этих чудесных событий находят место на православных иконах.

Изображения Иоанна Крестителя иногда обрастали политическими коннотациями. В период исламских завоеваний его палача нередко «облачали» в восточные одежды.

А на одной старообрядческой иконе XVIII века в этой роли предстает сам царь Петр I, притеснявший староверов.

Хотя его наряд не похож на одежды правителя, характерные черты лица и нарисованные в несколько пародийной манере черные усы выдают в нем императора. Так русский государь попал в компанию царей — врагов христианства, изображаемых на иконах: Ирода, Диоклетиана и Юлиана Отступника.

Из-за характерной для православной живописи симультанности, то есть изображения в одном пространстве разновременных событий, иконы с Иоанном Крестителем могут выглядеть весьма необычно. К примеру, на некоторых из них святой нарисован с головой, но другая, такая же, лежит рядом с ним на блюде. В этой сцене иконописец показывал последовательность действий и, конечно, не имел в виду, что у персонажа была «запаска».

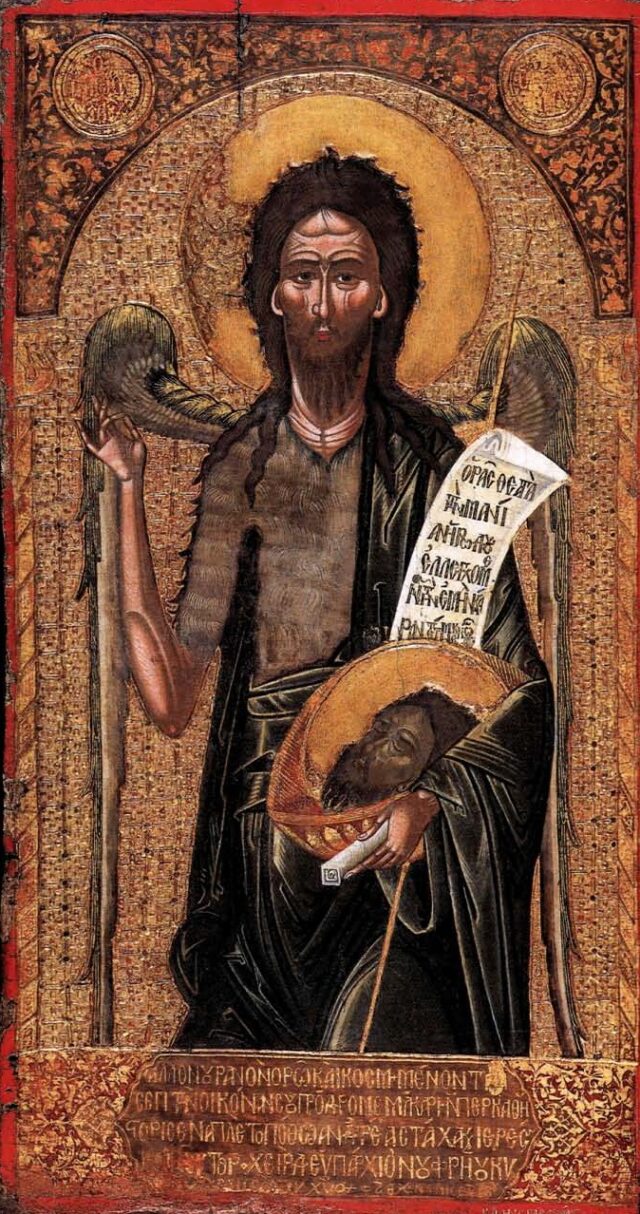

Иногда Иоанн предстает в образе «ангела пустыни» — с крыльями, обозначающими его безгрешную праведную жизнь, и с двумя головами, одной на шее, а второй — на блюде, которое он держит в руках. Святой показан в небесном облике, а стало быть, все телесные недостатки и травмы, полученные при жизни, не важны. Однако вторая голова, лежащая на блюде в крови, намекает на земные мучения Крестителя и одновременно атрибутирует его, позволяя зрителю мгновенно отличить Иоанна от сотен других персонажей.

Похожим образом впоследствии рисовали и других праведников, к примеру первого святого Сербии Йована Владимира. На иконах он не только держал свою вторую голову, восседая на троне или находясь на поле битвы, но и представал обезглавленным или двуглавым прямо верхом на коне.

Так же, с «небесной» и «земной» головами одновременно, изображали и святого Христофора. Согласно апокрифическим преданиям, этот великан-кинокефал, бывший язычник, после встречи с апостолами Андреем и Варфоломеем принял христианство, а затем и мученическую кончину за веру. На Руси, а также в Греции и на Балканах его изображали псоглавым.

На некоторых румынских фресках можно встретить очень редкие образы Христофора — с человеческой головой на плечах и звериной, покоящейся на блюде у него в руках. Эта последняя символизирует прошлую, земную жизнь святого.

В Царствии Небесном он показан уже в «совершенном», полностью человеческом обличье. На одном из подобных изображений Христофор держит на блюде не песью, а конскую голову. Подобная замена могла произойти из-за банальной путаницы при устной передаче легенды, а также потому, что в некоторых ее версиях у кинокефалов были собачьи головы с конскими гривами.

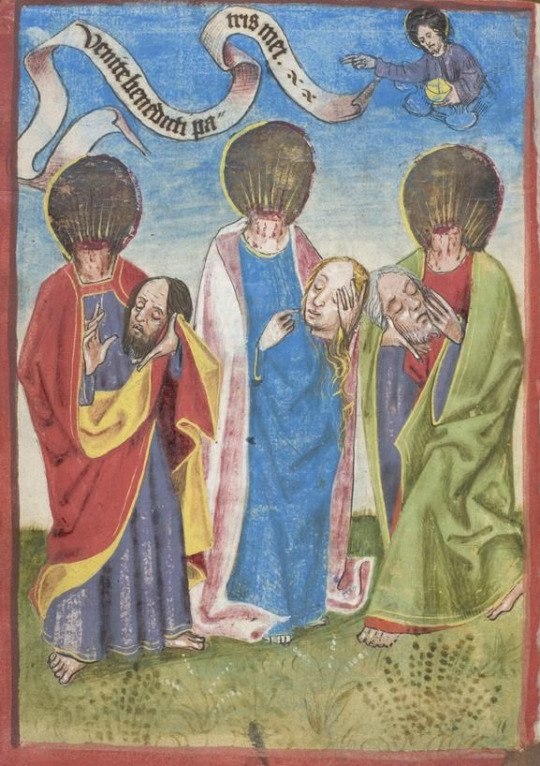

Другого христианского святого — Дионисия, первого епископа Парижа, — неизменно изображали кефалофором, то есть несущим собственную голову. В III веке он был казнен, однако встал и пошел через весь город — на месте, где святой упал, его, по легенде, и похоронили.

На одних изображениях Дионисий держит голову в руках, а вторая красуется на его шее. Обе «помечены» нимбами, что логично: он стал святым при жизни и остался им после смерти. На других рисунках у Дионисия только одна голова — в руках, но нимба всё еще два. Четкого канона на этот счет не существовало, и художники сами выбирали один из возможных вариантов.

Интересно, что Дионисия рисовали не только с отрубленной головой, но и с отсеченной макушкой — как это описано в некоторых его житиях. С XV века монахи Франции начинают спорить друг с другом о том, какое изображение следует считать более достоверным, ведь в Нотр-Даме хранилась отрубленная макушка святого, а в Сен-Дени — весь череп, с целым верхом. Дискуссии о подлинности мощей, которые имели колоссальное «имиджевое» значение, продолжились в парижском суде.

Впрочем, и сами «макушечники» не могли выработать единый иконографический канон: где-то Дионисий представал с двумя «скальпами», а где-то — только с одним, у себя в руках. Следовательно, существовало как минимум восемь иконографических вариаций этого образа.

Одно только перечисление всех святых с отрубленными головами заняло бы уйму времени — счет идет на сотни. Но узнать истории самых известных среди них было бы полезно: их часто изображают в храмах, но большинство современных прихожан понятия не имеет, кто это. К примеру, сподвижника Христа Павла, одного из двух первоверховных апостолов, обезглавили в I веке. Его не стали распинать, как остальных христиан, потому что он был гражданином Рима и заслуживал более милосердной кары.

По легенде, покатившаяся отсеченная голова апостола трижды подпрыгнула и в этих местах из земли сразу же забили ключи.

Чудесный эпизод запечатлен в христианской живописи, а источники до сих пор демонстрируют пилигримам в римской церкви Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане.

Страшные пытки выпали на долю мученицы III века Варвары. Ее отец, узнав, что она приняла христианство, бичевал дочь, палил огнем и растирал раны власяницей, а в конце обезглавил девушку. На поздних паломнических изображениях голова Варвары часто лежит на блюде — так она символически соотносилась с «магистральным» сюжетом — смертью Иоанна Крестителя.

Изображали средневековые художники и массовые обезглавливания. К примеру, на миниатюре ниже мы видим казнь святых III века Корнелия и Киприана. По преданию, они вместе с товарищами-христианами подверглись гонениям со стороны римского императора Деция. Отказавшись принести жертвы богу Марсу, Корнелий, другие святые, а также воины-стражи, которые приняли новую веру, восхищенные чудесами своего узника, были обезглавлены. Иллюстрируя этот эпизод, художник подчеркивает жестокость сцены и ужас происходящего одной деталью: голова святого не падает с плеч, а только слегка надрублена. Зритель понимает, что за первым ударом палача последуют второй, третий, четвертый — а значит, кончина Корнелия была долгой и мучительной.

Католические и православные художники нередко изображали сцены массовых пыток. На немецком витраже XVI века святая Фелицата Римская держит меч с головами семерых своих сыновей, которых убили на глазах матери за веру в Христа. На иконах мучеников Критских показана декапитация сразу десятерых святых, чьи головы палачи аккуратно складывают в ряд.

Одни из самых известных кефалофоров на средневековых миниатюрах — святые защитники Цюриха Феликс, Регула и Экзюперантий. Их обезглавили в III веке в ходе гонений на христиан, учиненных римским императором Максимианом. По легенде, после казни все трое чудесным образом поднялись, взяли свои головы и помолились Господу на близлежащей горе.

Наконец, некоторые современные русские царебожники — православные, почитающие монархов как особых святых, — рисуют иконы с Николаем II, чья голова покоится на блюде. Они верят, что гибель последнего русского императора, подобно смерти Христа, очистила Русь и искупила грехи народа, предавшего его. Некоторые почитают Николая II даже не как Иоанна Крестителя, а как Иисуса — проводят в день расстрела монарха царскую Пасху, уподобляют место его кончины Голгофе.

Странное изображение появилось потому, что в кругах царебожников распространена легенда: правителю отсекли голову, после чего она то ли хранилась заспиртованной в банке в кабинете Ленина, то ли ее кто-то увез в неизвестном направлении, чтобы показывать в кино в Америке ради обогащения.

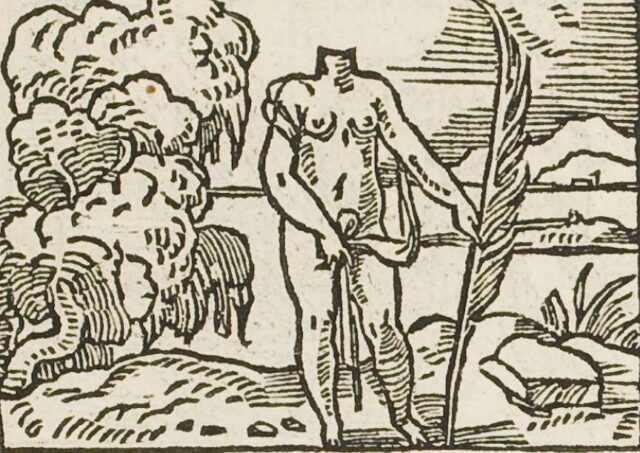

3. Цветок вместо лица Бога, Иисус без головы и пламя на лике Мухаммеда: безголовая эмблематика и мистика

В Средневековье были распространены не только буквальные, но и символические изображения обезглавленных людей и святых. К примеру, на эмблеме из сочинения французского писателя Гийома де ла Пьера «Театр мудрости» обнаженная девушка держит в руках гигантский пальмовый лист, на котором написано: «Тяжело увидеть женщину без головы». Во французском это слово означает еще и «разум» — так чудовищный образ превращается в визуальную метафору проповеди Павла, направленной против неразумных женщин, которые держат голову непокрытой (1Кор. 11: 2–16).

Абсолютно другой смысл заложен в этот безумный на первый взгляд рисунок Спасителя из французского сборника ребусов начала XVII века. Фраза «Христос без головы на дороге» была омонимична выражению «Господь дарует тебе здоровье». Только зная французский и произнеся вслух описание увиденного, можно было понять замысел художника.

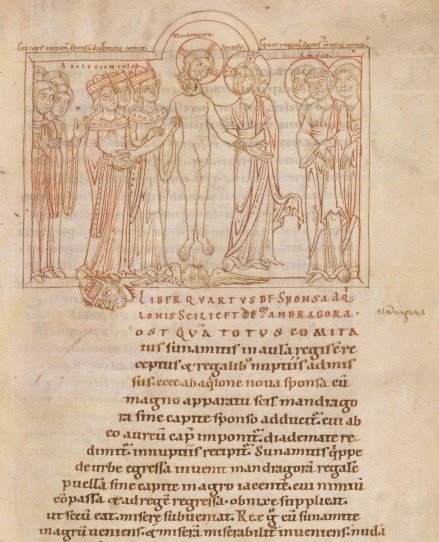

Помимо нелепых ребусов, изображение Бога, лишенного головы, использовалось и в религиозной иконографии. Медиевист Михаил Майзульс обнаружил нечто подобное в иллюстрации к сочинению британского теолога XII века Гонория Августодунского. В своем комментарии на библейскую Песнь Песней богослов разделил христианскую историю на четыре фазы, каждая из которых символически соотносилась с одной из «невест» Христа: дочерью фараона, вавилонской блудницей, Суламифью и Мандрагорой. Гонорий описывает, как в последнюю из этих эпох враг рода человеческого посягнет на христиан и, верховодя иудеями и язычниками, попытается основать собственную Церковь. Ее на иллюстрации символизирует голова Иисуса, водружаемая на торс обнаженной женщины — Мандрагоры. В Библии этим словом названо растение, которое может помочь завести детей бесплодной паре.

На уникальном изображении Троицы из английской псалтири XIII века лицо Бога Отца скрыто узором в форме золотого четырехлистника. Непонятно, был ли этот образ таким изначально или его «отцензурировали» позже. Французский историк Жан Вирт предполагает, что узор мог появиться в XIV веке, когда среди теологов вновь обострились споры о том, позволительно ли вообще придавать Богу Отцу человеческий облик.

В основе иконографических экспериментов такого рода лежали утверждения, что Господа нам суждено познать лишь через отрицание всех Его определений. Этот метод мышления назывался апофатической (негативной) теологией, а занимались ею такие гиганты богословия, как Августин (IV–V века) и Псевдо-Дионисий Ареопагит (V–VI века), Бонавентура (XIII век) и Майстер Экхарт (XIII–XIV века).

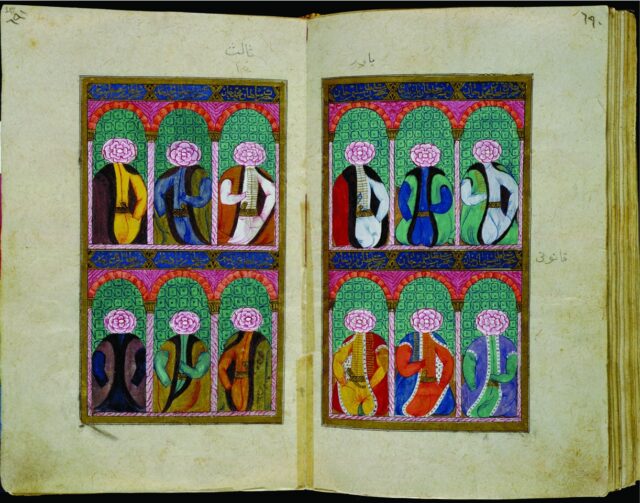

Подобные приемы были более характерны для исламской иконографии, где не приветствовались (хотя и не везде официально запрещались) изображения людей и животных, не говоря уже о Всевышнем.

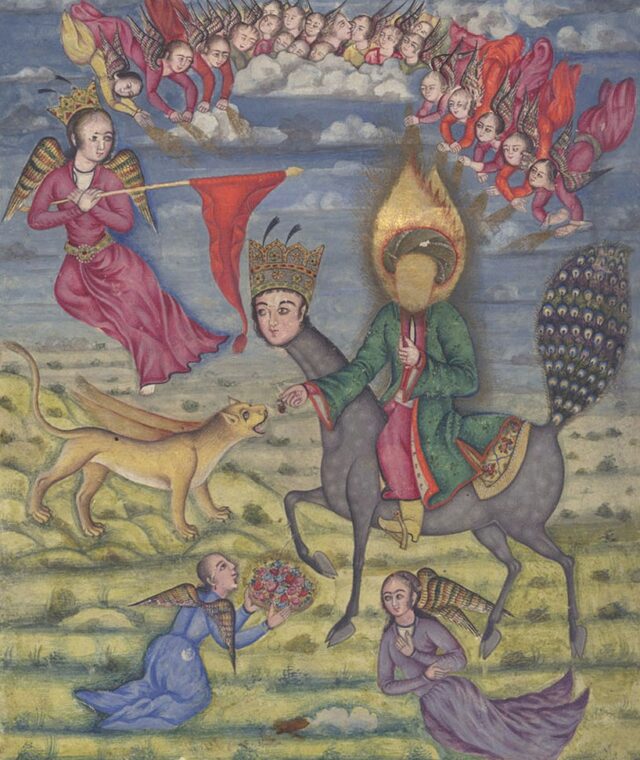

Бог (Аллах) не мог быть явлен средствами живописи ни при каких условиях. Но вот Мухаммеда, главного пророка мусульманской религии, несмотря на запреты, всё же иногда рисовали. На некоторых миниатюрах, созданных в Персии, показано его лицо.

На других оно закрыто тканью или пламенем, символизирующим Божественное благословение, — так персонаж становился в некотором роде безлицым или безголовым.

Похожий прием использован в необычной исламской рукописи, созданной в Турции в середине XVIII века. На портретах султанов все головы заменены огромными розами, чтобы не смущать религиозную публику.

С изобретением гильотины в 1791 году декапитация стала более будничным явлением — доходило даже до того, что некоторые люди с суицидальными наклонностями собирали эти орудия казни у себя дома. Безголовые персонажи перекочевали в фольклор, а изображения декапитированных святых стали красноречивым свидетельством ужасов варварского прошлого, невозможных сегодня, в мире без смертной казни.

Несколько лет назад медиа всколыхнули видеоролики террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории России), в которых головы заложникам отрезали в прямом эфире. Они прогремели на весь мир не в последнюю очередь благодаря тому, что оказались удивительно кинематографичны. Так средневековое обезглавливание, давно забытое, снова ненадолго вошло в медийный дискурс.

Впрочем, в современной культуре имеет место не только темная, агрессивная и кровавая, но и витальная, жизнерадостная безголовость. В 2002 году каталонский художник Тони Мужал создал необычную фестивальную фигуру, представляющую собой женское тело. На месте головы гигантессы находится крест с одной из башен собора Саграда Фамилия — в ее честь и названа странная кукла. На праздничных гуляниях 2,5-метровая Креспинелла обычно соседствует с другими фигурами великанш, которые не так уж и редки в фестивальной культуре Каталонии.

Источник