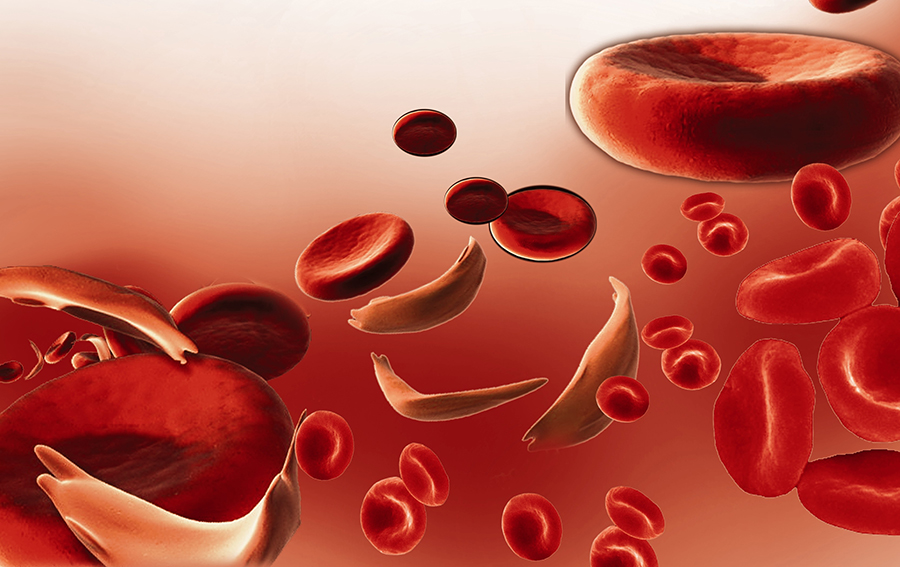

Гемолитические анемии

Гемолитические анемии – группа редких патологических состояний, которая характеризуется нарушением жизненного цикла эритроцитов, а точнее – преобладанием процессов их распада над формированием и развитием. В результате наблюдается большое количество продуктов их распада на фоне ускоренного эритропоэза – образования. В норме продолжительность жизни эритроцитов составляет от ста до ста двадцати суток, при анемии он сокращается до пятнадцати-двадцати дней. Деструктивные процессы происходят не только в сосудах, но и селезёнке, костном мозге и печени.

Пройти диагностику и лечение гемолитической анемии в Москве предлагает отделение гематологии ЦЭЛТ. Наша клиника – один из пионеров на рынке профессиональных платных медицинских услуг Российской Федерации. Уже третье десятилетие мы избавляем наших пациентов от серьёзных заболеваний, повышая качество их жизни. Наши гематологи располагают мощной лечебно-диагностической базой, которая позволяет им точно и быстро стравить диагноз и проводить лечение по международным стандартам. Узнать цену приёма и процедур можно в разделе «Услуги и цены». Во избежание недоразумений просим Вас уточнять цифры у операторов нашей информационной линии: +7 (495) 788 33 88.

Гемолитическая анемия: причины

Согласно этиологическим факторам, выделяют две подгруппы гемолитической анемии.

| Подгруппа | Причины развития |

| Врождённые/наследственные |

|

| Приобретённые | Влияние внутренних или внешних факторов, а именно:

|

Гемолитическая анемия: классификация

Группа гемолитических синдромов достаточно обширна и включает в себя разные формы, ознакомиться с которыми можно в нашей таблице:

| Подгруппа гемолитических анемий | Их формы |

| Врождённые/наследственные |

|

| Приобретённые |

|

Гемолитическая анемия: симптомы

Клинические проявления гемолитической анемии зависят от того, к какой группе и форме она относится.

| Подгруппа | Формы, их клинические проявления |

| Врождённые | Мембранопатии могут проявиться в любом возрасте, но чаще всего начинаются у подростков. Для них характерны регулярные гемолитические кризы со следующей симптоматикой:

|

Ферментопении связаны с дефицитом определённых ферментов, поэтому чаще всего проявляются после приёма фармакологических препаратов («Салициловая кислота», «Сульфаниламид») или интеркуррентные заболевания. Они проявляют себя:

| |

Гемоглобинопатии – это талассемия и серповидно-клеточная анемия. Первая проявляет себя в первый-второй год жизни ребёнка. Дети, поражённые ею, имеют характерные черты лица монголоидной расы и четырёхугольную форму черепа. У них гипертрофирована верхняя челюсть, имеются аномалии прикуса и аномальное увеличенная селезёнка. Анемия проявляется следующими признаками:

Серповидно-клеточная анемия проявляет себя на четвёртом-пятом месяце жизни ребёнка и нередко провоцируют задержку в развитии. Такие дети часто болеют, у них опухают суставы, болит спина и грудь, наблюдается желтушность кожных покровов. Во время криза развивается лихорадка, в урине появляется примесь крови. | |

| Приобретённые | Иммуногемолитические анемии – наиболее распространённые. Они характеризуются острым и внезапным развитием гемолитического криза, который проявляется следующем симптоматикой:

|

Мембранопатии:

| |

Механические: отличаются стёртыми клиническими проявлениями, которые возникают постепенно:

| |

Токсические:

|

Гемолитическая анемия: диагностика

Перед тем, как назначать лечение, гематологи ЦЭЛТ проводят всестороннее обследование для того, чтобы определить форму анемии и установить причины её развития. Для этого пациенту назначают:

- Лабораторные анализы крови, урины и кала;

- Цитологическое исследование пунктата костного мозга;

- УЗ-сканирование селезёнки и печени.

Гемолитическая анемия: лечение

Гемолитический синдром – проявление того или иного заболевания, поэтому в первую очередь, усилия нужно направить на его устранение. Гематологи ЦЭЛТ разрабатывают тактику лечения согласно результатам диагностики и индивидуальным показателям пациента. При иммуногемолитической форме ему назначают приём глюкокортикоидов или иммунодепрессантов. Если диагностированы формы, которые не поддаются лечению фармакологическими препаратами, проводят хирургическое удаление селезёнки. Лечение гемоглобинопатий требует трансфузий эритроцитов и заменителей плазмы, наряду с приёмом антикоагулянтов. При токсической форме нужна интенсивная терапия:

- Комплекс мер, направленных на снижение активности и концентрации токсинов в организме;

- Форсированный диурез для естественной детоксикации;

- Инъекции антидотов;

- Очищение крови аппаратом «искусственная почка».

В периоды гемолитических кризов пациентам вводят в кровоток индивидуально подобранные лекарственные растворы и плазму крови, назначают приём витаминных комплексов, а также гормонов и антибиотиков (при необходимости).

В отличие от врождённых, многие из приобретённых форм полностью излечиваются. В случае с первыми, при правильном подходе, можно добиться продолжительной ремиссии. Если у пациента развились серьёзные осложнения – прогноз неблагоприятный. В отделении гематологии ЦЭЛТ ведут приём кандидаты, доктора и профессоры медицинских наук с опытом практической и научной работы от двадцати пяти лет. Вы можете записаться к ним на приём онлайн, через наш сайт или обратившись к нашим операторам. Больные, страдающие от камней в почках, могут пройти в нашей клинике процедуру лазерной литотрипсии.

- Первичная консультация — 3 500

- Повторная консультация — 2 300

Записаться на прием

Записавшись на прием гематолога, вы сможете получить всестороннюю консультацию. В компетенции врача находится лечение различных заболеваний крови, большинство из которых можно выявить на ранних стадиях и назначить своевременное лечение, позволяющее справиться с болезнью быстро и легко.

Источник

Диагностика и лечение хронической аутоиммунной гемолитической анемии

Больная Ш., 80 лет, пенсионерка. Из анамнеза известно, что в течение последних двух лет неоднократно проходила амбулаторное и стационарное лечение по поводу хронической B12–фолиеводефицитной анемии, диагностированной на основании анемического синдрома в сочетании с гиперхромией и макроцитозом эритроцитов. Стернальная пункция, определение уровня витамина B12 и фолиевой кислоты не проводились. Отмечался временный незначительный положительный эффект лечения витамином B12. С конца 2011 года, несмотря на ежемесячное введение витамина B12 в дозе 500γ в сочетании с фолиевой кислотой, стала нарастать анемия (14.02.2012 г. гемоглобин – 54 г/л). Для обследования и лечения госпитализирована в больницу № 40 с диагнозом: B12–фолиеводефицитная анемия тяжелой степени. ИБС. Стенокардия напряжения II ф. к. Гипертоническая болезнь II ст. Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит. Мочекаменная болезнь. Конкремент правой почки, простые кисты обеих почек. Полипы желудка.

При поступлении жалобы на выраженную общую слабость, головокружения, головную боль, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца.

При объективном осмотре отмечены субиктеричность кожи и слизистых оболочек, умеренная гепатомегалия (+2 см) и спленомегалия (+ 2 см).

Результаты клинического анализа в динамике представлены в таблице 1.

Таблица 1. Клинические анализы крови пациентки Ш. в динамике

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15.02.12 | 54 | 1.39 | 10.5 | 133 | 80 | 2 | 66 | 21 | 9 | 2 | — | 75 |

| 11.03.12 | 50 | 1.41 | 11.8 | 114 | 98 | 4 | 75 | 11 | 4 | 3 | 1 | 78 |

| 15.03.12 | 49 | 1.31 | 17.8 | 121 | 288 | 4* | 60 | 23 | 5 | 1 | — | 78 |

| 20.03.12 | 72 | 1.93 | 11.4 | 116 | 297 | 2 | 73 | 14 | 7 | 2 | 0 | 46 |

| 27.03.12 | 66 | 1.9 | 11 | 108 | 202 | 2 | 60 | 26 | 7 | 3 | 0 | 40 |

| 12.04.12 | 70 | 1.75 | 1.9 | 112 | 104 | 3 | 62 | 24 | 11 | 0 | 0 | 27 |

| 26.04.12 | 93 | 2.56 | 5.7 | 109 | 148 | 3 | 74 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 |

| 24.06.12 | 111 | 3.42 | 4.7 | 97 | 7 | 2 | 69 | 21 | 10 | 0 | 1 | 15 |

| 16.08.12 | 120 | 3.97 | 5.8 | 93 | 12 | — | 71 | 19 | 9 | 1 | 0 | 40 |

Примечание: * в лейкоцитарной формуле 15.03.12 выявлялись также миелоциты (2%) и метамиелоциты (5%).

При поступлении выявлены гиперхромная анемия (гемоглобин 54 г/л, эритроциты 1,39×10 12 /л , MCV 133 фл), ретикулоцитоз (80‰), ускорение СОЭ (75 мм/час), анизоцитоз, пойкилоцитоз и анизохромия эритроцитов.

В биохимическом анализе крови – повышение уровня креатинина (189 ммоль/л), билирубина (58 ммоль/л) за счет непрямого билирубина.

УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия; камни желчного пузыря; диффузные изменения поджелудочной железы; простые кисты обеих почек, конкремент правой почки.

ФГДС: два полипа желудка размером до 0,5 см.

Учитывая высокий риск сердечно-сосудистых осложнений у пожилой пациентки с анемией тяжелой степени, проведены трансфузии эритроцитарной взвеси. На основании клинико-лабораторных данных (спленомегалия, гипербилирубинемия, гиперхромная анемия с ретикулоцитозом) и неэффективности лечения витамином B12 и фолиевой кислотой заподозрена гемолитическая анемия.

При исследовании крови на антиэритроцитарные антитела выявлены аутоантитела класса IgG ++++.

Результаты стернальной пункции представлены в таблице 2.

Таблица 2.Миелограмма пациентки Ш. от 17.02.12 г.

| Показатель | Норма | Результат |

|---|---|---|

| Недифференцированные бласты | 0.1-1.6 | |

| Миелобласты | 0.2-1.7 | |

| Промиелоциты | 1.0-4.1 | |

| Миелоциты | 7-12.2 | 1.8 |

| Метомиелоциты | 8.0-15.0 | 1.8 |

| Палочкоядерные | 12.8-23.7 | 6.0 |

| Сегментоядерные | 13.1-24.1 | 10.4 |

| Всего клеток нейтрофильного ряда | 52.7-68.9 | 20.0 |

| Миелоциты эозинофильные | 0-0.2 | 0.2 |

| Метамиелоциты эозинофильные | 0.1-0.4 | |

| Эозинофилы | 0.4-5.2 | 1.0 |

| Всего клеток эозинофильного ряда | 0.5-5.8 | 1.2 |

| Миелоциты базофильные | 0-0.2 | |

| Базофилы | 0-0.3 | |

| Всего клеток базофильного ряда | 0-0.5 | |

| Лимфобласты | 0-0.2 | |

| Пролимфоциты | 0-0.2 | |

| Лимфоциты | 4.3-13.3 | 2.6 |

| Всего клеток лимфоидного ряда | 4.3-13.7 | 2.6 |

| Монобласты | 0-0.2 | |

| Моноциты | 0.7-3.1 | 0.6 |

| Плазмобласты | 0-0.2 | |

| Плазмоциты | 0.1-0.2 | |

| Плазматические клетки | 0.1-1.8 | 0.4 |

| Эритробласты | 0.2-1.1 | 1.2 |

| Нормобласты | ||

| 1.4-5.8 | 4.0 |

| 8.9-16.9 | 22.0 |

| 0.8-5.6 | 47.6 |

| Всего | 74.8 |

Заключение

Клеточный костномозговой пунктат. Эритропоэз – нормобластический. Гиперплазия эритроидного ростка – 74,8%. Со стороны эритрокариоцитов отмечаются клетки с цитоплазматическими мостиками, скопления в виде «эритроидных островков».

Мегакариоциты различной степени зрелости с умеренным тромбоцитообразованием.

На основании данных миелограммы (гиперплазия эритроидного ростка при нормобластическом типе кроветворения) и выявления антиэритроцитарных антител диагностирована аутоимунная гемолитическая анемия с тепловыми антителами. При дополнительном обследовании признаков вторичного характера анемии не выявлено.

С 11.03.12 г. начата пульс-терапия метипреднизолоном в дозе 500 мг 1 раз в день внутривенно в сочетании с пероральным приемом преднизолона в дозе 45 мг в сутки под прикрытием гастропротекторов. После 5 дней лечения анемический синдром продолжал нарастать, появился выраженный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение количества ретикулоцитов (табл.1). Доза преднизолона перорально увеличена до 75 мг в сутки, к лечению добавлен азатиоприн по 100 мг/сутки per os, проведена трансфузия1 дозы эритроцитарной взвеси.

С 20.03.12 г. с учетом сохраняющегося гемолиза (ретикулоциты 297‰) проведен второй курс пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 500 мг в сутки № 4, однократно введен внутривенно циклофосфан в дозе 600 мг.

Лечение больная переносила хорошо. С 27.03.12 г. отмечена тенденция к увеличению уровня гемоглобина без поддерживающих гемотрансфузий. Решено продолжить введение циклофосфана по 200 мг в сутки, отменить азатиоприн. Анемический синдром продолжал уменьшаться: к 12.04.12 г. уровень гемоглобина достиг 70 г/л, снизился гемолиз (ретикулоцитов 104‰), однако развилась лейкопения (1,9×10 9 /л), в связи с чем циклофосфан был временно отменен. После восстановления количества лейкоцитов лечение циклофосфаном по 200 мг дважды в неделю было возобновлено на фоне постепенного снижения дозы преднизолона.

Больная в удовлетворительном состоянии 28.04.12 г. выписана из стационара. На амбулаторном этапе продолжено введение циклофосфана по 200 мг в сутки 2 раза в неделю, преднизолон в течение месяца полностью отменен.

В течение нескольких месяцев получала поддерживающую терапию циклофосфаном по 200 мг в сутки 2 раза в неделю (суммарная доза составила 7200 мг). На этом фоне уровень гемоглобина стабилен в пределах 100–120 г/л, количество ретикулоцитов не превышает 20%.

Комментарий к клиническому случаю

Аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА) – гетерогенная группа заболеваний и синдромов, обусловленных повышенным разрушением эритроцитов вследствие образования аутоантител. Частота АИГА во всех возрастных группах составляет 1:40000 – 1:80000, причем женщины болеют в 2 раза чаще мужчин. Выделяют первичные (идиопатические) и вторичные АИГА, которые чаще всего развиваются при лимфомах, солидных опухолях и заболеваниях соединительной ткани. По серологическим свойствам различают АИГА с тепловыми (85%) и холодовыми (15%) антителами; по месту разрушения эритроцитов выделяют АИГА с внутриклеточным (наиболее частым), внутрисосудистым и смешанным гемолизом.

Клинические проявления АИГА:

- анемия;

- иктеричность кожи и склер;

- умеренная спленомегалия;

- субфебрильная температура тела.

При внутрисосудистом гемолизе моча приобретает темно-бурую или черную окраску.

Лабораторные критерии:

- анемия с высоким ретикулоцитозом;

- повышение уровня билирубина за счет непрямого;

- наличие антиэритроцитарных антител (при холодовой форме часто не выявляются);

- гиперплазия эритроидного ростка костного мозга.

Стандарт первой линии терапии АИГА – пероральные глюкокортикостероиды в начальной дозе 1 мг/кг в сутки, возможно проведение пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 0,5–1,0 г/сутки внутривенно в течение 3-5 дней. Второй линией терапии является спленэктомия, которая используется при отсутствии эффекта глюкокортикостероидов в течение 4–6 месяцев. У пожилых пациентов показано назначение иммунодепрессивных и цитостатических препаратов (азатипоприн, циклофосфон, циклоспорин). Значительно реже используют моноклональные антитела (ритуксимаб) и иммуноглобулин. Выживаемость больных АИГА в течение 5 лет составляет 75%.

При анализе данного случая обращает внимание длительное латентное течение заболевания у больной преклонного возраста с гиперхромной анемией, что послужило причиной ошибочного диагноза B12–дефицитной анемии (для АИГА характерен нормохромный характер анемии). С учетом возраста пациентки и наличия сопутствующих заболеваний было принято решение о подключении к лечению цитостатической терапии, позволившее получить ремиссию заболевания, отменить глюкокортикостероиды и отказаться от проведения спленэктомии.

Источник