- Гематогенная диссеминация что это значит

- Гематогенная диссеминация что это значит

- Диссеминированное заболевание легких — диагностика, компьютерная томография

- ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС В ЛЕГКИХ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

- Диссеминация в легких

- Что такое диссеминация в легких?

- Симптомы легочной диссеминации

- Причины легочной диссеминации

- Для каких заболеваний характерен симптом легочной диссеминации?

- Туберкулез

- Пневмокониоз

- Пневмонии и осложнения пневмоний

- Саркоидоз

- Текст подготовил

Гематогенная диссеминация что это значит

По своему количеству тени в легких (в зависимости от особенностей процесса) могут быть одиночными, парными и множественными.

Одиночные тени часто бывают при воспалениях легких, как туберкулезных, так и неспецифических; при опухолях — злокачественных (периферический рак) и доброкачественных; при кистах, артериовеноз-ной аневризме, инфаркте легкого и др.

Множественные тени чаще всего бывают обусловлены туберкулезным процессом, воспалением легких, метастазами злокачественных новообразований, альвеококкозом и другими множественными заболеваниями. Разновидностью множественных тенеобразований являются диссеминации. Последние есть затенения очагового характера в количественном отношении больше трех-четырех теней.

По генезу принято различать бронхогенную, гематогенную и лимфогенную, по протяженности — ограниченную и распространенную диссеминации. Ограниченной диссеминацией считается обсеменение, выявляемое на протяжении двух межреберных промежутков, а при расположении очагов на большой поверхности говорят о распространенной диссеминации.

Бронхогенная диссеминация рентгенологически характеризуется наличием очагов, расположенных в пределах сегментов или доли легкого и находящихся невдалеке от распадающегося небольшого инфильтрата или маленькой каверны. Рентгенологическая картина лимфогенного обсеменения характеризуется наличием очагов на фоне измененной легочной ткани, имеющей мелкую сетчатость легочного рисунка за счет уплотненных междолевых перегородок и рубцовых теней, идущих к плевральным наслоениям; лимфогенное обсеменение чаще бывает односторонней локализации.

Гематогенная диссеминация, как правило, двухсторонний процесс. Различают острую и хроническую гематогенную диссеминацию. При первом виде будут однотипные, т. е. одинаковой величины, интенсивности, формы множественные очаги, располагающиеся симметрично с обеих сторон во всех полях легких.

При хронической гематогенной диссеминации будут выявляться полиморфные очаги разного «возраста», т. е. плотности, так как каждое обсеменение сопровождается высыпанием своих очагов, которые со временем претерпевают изменения («стареют»); повторные диссеминации, обусловливают высыпания свежей, слабой интенсивности тенеобразований. Таким образом, при хронической гематогенной диссеминации будут выявляться неоднотипные очаги с несимметричной локализацией.

Гематогенная диссеминация характерна преимущественно для туберкулезного процесса и легочного карциноматоза.

Источник

Гематогенная диссеминация что это значит

В настоящее время при своевременном, методически правильном и достаточно длительном комплексном лечении, важнейшим элементом которого является туберкулостатическая терапия, удается существенным образом повлиять на течение этой формы процесса. Под влиянием такой терапии у больных быстро нормализуется температура, уменьшаются кашель и количество выделяемой мокроты. В дальнейшем устраняются другие функциональные расстройства, постепенно нормализуются гемограмма, РОЭ и белковые фракции сыворотки крови, прекращается бацилловыделение. Уже через 3—4 нед уменьшается зона перифокального воспаления вокруг рассеянных очагов, а затем происходит их частичное рассасывание сначала в нижних отделах легких.

По мере продолжения лечения полиостью исчезают тени свежеобразованных очагов и в других участках легкого, а также перестают определяться небольшие тонкостенные каверны. Такой эффект, как показывают наши наблюдения, достигается обычно в результате комплексной терапии в течение 9—12 мес.

При длительном течении болезни и неэффективном лечении развивается хронический гематогенно-диссеминированный туберкулез. У некоторых больных он протекает бессимптомно. Но большей частью такая инапперцептность — кажущаяся. При тщательном опросе больных выявляются различные клинические симптомы. Наиболее частые из них — кашель с выделением мокроты, одышка, усиливающаяся при движении и физическом напряжении, иногда напоминающая приступы бронхиальной астмы, общая слабость вплоть до адинамии. К этому присоединяются непостоянная, порой неправильного типа лихорадка, тахикардия.

В легких, обычно в паравертебральном пространстве, выслушиваются рассеянные сухие и мелкие влажные хрипы, шум трения плевры. Нередко отмечаются диспепсические расстройства, не связанные с нарушениями пищевого режима. Характерны для больных хроническим гематогенно-диссеминированным туберкулезом различные нарушения функции вегетативной нервной системы и коры головного мозга: понижение активности холинэстеразы и повышение уровня ацетилхолина. Определяются и эндокринные расстройства, чаще всего в виде гииер- или гипотиреоза.

При прогрессировании процесса, особенно с образованием деструктивных изменений в легких, симптомы интоксикации утяжеляются, становится более частым бацилловыделение, появляются кровохарканья и кровотечения, учащаются приступы астмоидного бронхита, особенно весной и осенью, после переохлаждения и простудных заболеваний. Нарастают и нередко приобретают ведущее значение в картине болезни признаки легочно-сердечной недостаточности: цианоз, одышка, застойные явления в легких, печени и почках, периферические отеки.

Гематологические показатели характеризуются нарастанием ядерного сдвига нейтрофилов влево, относительным моноцитозом, эозино- и лимфопенией, увеличением количества кровяных пластинок, главным образом их крупных и гигантских форм, ускорением РОЭ. При неблагоприятном течении хронического гематогенного туберкулеза легких снижается туберкулиновая чувствительность.

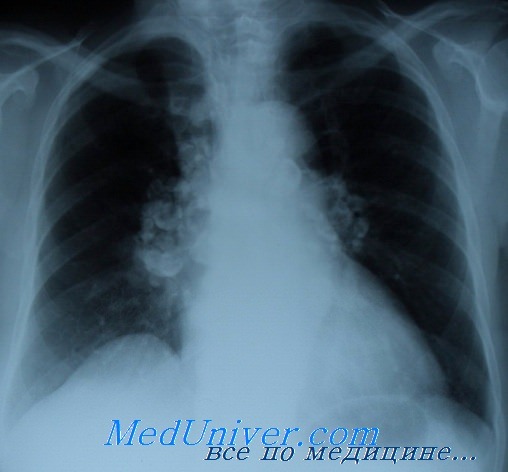

Рентгенологические изменения характеризуются уплотнением соединительнотканной основы легких в виде неравномерной сетчатости и грубой тяжистости их рисунка. На этом фоне, преимущественно в верхних отделах легких, видны рассеянные, различной формы, величины и плотности очаги. Они локализуются не столь симметрично, как при остром милиарном и отчасти подостром гематогенном туберкулезе. При процессах большой давности преимущественно в краевых и нижних отделах отмечаются признаки эмфиземы. С этим связаны низкое стояние и ограничение подвижности куполов диафрагмы, срединное положение тени сердца, подтянутость кверху корней легких. Помимо диффузной эмфиземы, определяются участки буллезного вздутия легкого преимущественно в верхних ее отделах.

Обострение и прогрессирование хронического гематогенно-диссеминированного туберкулеза проявляются нарастанием симптомов интоксикации и одышки, увеличением количества мокроты, бацилловыделеиием, появлением кровохарканья, реже легочного кровотечения, более обширным распространением хрипов в легких. Состояние больного утяжеляется при специфическом поражении верхних дыхательных путей, кишечника, серозных оболочек. Рентгенологически при обострении и нрогрессировании процесса обнаруживают перифокальное воспаление вокруг старых и появление свежих очагов. При их слиянии и распаде образуются деструктивные полости, которые становятся источником аспирационных метастазов, особенно при поражении бронхиальной системы.

При затихании болезни под влиянием различных методов лечения и прежде всего туберкулостатической терапии устраняются токсические явления, полностью или частично восстанавливается трудоспособность, уменьшается кашель, прекращается бацилловыделепие. Одновременно рассасываются свежие и уплотняются более старые туберкулезные очаги, перестают определяться полости распада.

Источник

Диссеминированное заболевание легких — диагностика, компьютерная томография

ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС В ЛЕГКИХ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

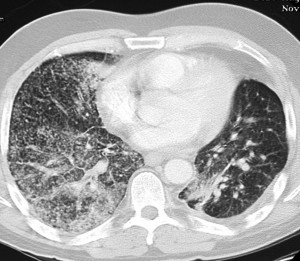

Диагностика диссеминированных процессов в легких – это самая сложная область пульмонологии. Диссеминированным называется заболевание, которое проявляется более-менее однотипным распространением (диссеминацией) патологического процесса на большую часть легочной ткани. Такое распространение процесса по легким, как правило в виде очагов, сетчатых изменений или смешанного типа, диагностируется как с помощью рентгенографии, так и с помощью компьютерной томографии (КТ).

Сложность диагностики диссеминированных заболеваний заключается в том, что похожая рентгенологическая картина может наблюдаться при огромном количестве болезней самого разного происхождения. До 80% пациентов с легочной диссеминацией получают при первичной диагностике неверные диагнозы. Кроме того, многие заболевания легких, сопровождающиеся диссеминацией, протекают бессимптомно, что также оттягивает верную диагностику. У некоторых пациентов между началом заболевания и правильно поставленным диагнозом проходит несколько лет, а кому-то правильный диагноз не выставляется вовсе.

ДИССЕМИНИРУЮЩИЙ ПРОЦЕСС В ЛЕГКИХ — ВАРИАНТЫ ПАТОЛОГИИ

Какие болезни легких способны проявляться диссеминацией на КТ и рентгенографии?

1. Альвеолиты

1. 1. Идиопатический фиброзирующий альвеолит

1. 2. Экзогенный аллергический альвеолит

1. 3. Токсический фиброзирующий альвеолит

2. Гранулематозы

2. 1. Саркоидоз легких

2. 2. Гематогенно — диссеминированный туберкулез легких

2. 3. Гистиоцитоз

2. 4. Пневмокониозы (силикоз, силикатозы, бериллиоз и др. )

2. 5. Пневмомикозы (актиномикоз, кандидоз, криптококкоз легких и др.)

3. Диссеминации опухолевой природы

3. 1. Бронхиолоальвеолярный рак

3. 2. Карциноматоз легких

3. 3. Раковый лимфангиит

4. Редкие формы диссеминированных процессов в легких

4. 1. Идиопатический гемосидероз легких

4. 2. Синдром Гудпасчера

4. 3. Альвеолярный протеиноз

4. 4. Лейомиоматоз легких

4. 5. Первичный амилоидоз легких

5. Интерстициальные фиброзы легких при поражениях других органов и систем

5. 1. Васкулиты или/и интерстициальные пневмониты при диффузных

болезнях соединительной ткани

5. 2. Кардиогенный пневмосклероз при недостаточности кровообращения

5. 3. Интерстициальный фиброз при хроническом активном гепатите

5. 4. Интерстициальный фиброз при лучевых поражениях

5. 5. Интерстициальный фиброз как исход «шокового легкого»

Как видите, список очень длинный, а ведь здесь далеко не все диссеминированные болезни!

О чем нужно задуматься, если у Вас в легких обнаружен диссеминированный процесс? Прежде всего, об исключении самых опасных болезней – туберкулеза и рака легкого! Не является ли диссеминация туберкулезной или опухолевой природы?

МНОЖЕСТВЕННЫЕ МЕТАСТАЗЫ В ЛЕГКИХ — САМЫЙ ОПАСНЫЙ ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС

Прежде всего, врачам при обнаружении диссеминированного заболевания легких необходимо исключить злокачественную опухоль. Это может быть как метастатическая диссеминация рака (гематогенный, лимфогенный карциноматоз), так и первичная диссеминированная опухоль легкого — бронхиолоальвеолярный рак. Множественные метастазы в легкое чаще всего встречаются при раке молочной железы, почек, яичников, кишечника, желудка и матки. При правильном анализе результатов компьютерной томографии (КТ) врач-рентгенолог в большинстве случаев способен отличить метастазы от других вариантов диссеминации.

КАК ОТЛИЧИТЬ ОДНО ДИССЕМИНИРОВАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОТ ДРУГОГО?

Если по рентгенографии или флюорографии выставлен диагноз «диссеминированной процесс легких», необходимо сделать компьютерную томографию (КТ), чтобы выяснить, какое именно заболевание лежит в основе найденных изменений. Дифференциальная диагностика диссеминированных болезней органов дыхания — одна из самых сложных областей рентгенологии. Чтобы достоверно выявить различия между многочисленными вариантами патологии, врач-рентгенолог (радиолог) должен хорошо разбираться в пульмонологии и иметь глубокие знания по лучевой диагностике легочных болезней. Увы, такие знания есть далеко не у всех врачей. Диагностикой диссеминированных болезей профессионально занимаются врачи-рентгенологи (радиологи) специализированных легочных стационаров, например, Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии. Они способны из множества «похожих» признаков выделить те существенные, которые указывают на правильный диагноз.

ВТОРОЕ МНЕНИЕ ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ ПРОЦЕССЕ

Нередко возникает ситуация, когда даже КТ не вносит полной ясности в диагноз. Например, врачи могут сомневаться, что у пациента: саркоидоз или метастазы в легких, диссеминированный туберкулез или грибковая инфекция, и т.п. В таких случаях полезно получить дополнительное мнение высококвалифицированного рентгенолога, который повторно проанализирует снимки и выскажет свое мнение. Подобное экспертное мнение поможет Вашему лечащему врачу уточнить диагноз и назначить правильное лечение. Если Вы живете вдалеке от крупных центров, снимки можно отправить специализированному радиологу по интернету, например через службу Национальной телерадиологической сети. Полученное в результате второе мнение по КТ легких с подписью и печатью опытного специалиста снизит риск неверного диагноза.

КТ при бронхиолоальвеолярном раке. Множественные хаотичные очаги, чередующиеся с участками уплотнения по типу матового стекла, фокусами альвеолярной консолидации.

КТ легких при саркоидозе. Множественные очаги, расположенные вдоль центрального интерстиция и плевральных листков, с характерной картиной «четок».

Источник

Диссеминация в легких

Под диссеминированными процессами в легких понимается довольно обширная группа заболеваний и патологических состояний (более 100, известных современной медицине), при которых в дыхательном органе диагностируют множественные воспалительные очаги и(или) фиброзные изменения, расположенные, как правило хаотично и с обеих сторон. Патологические изменения могут затрагивать практически все легочные сегменты, а могут быть сконцентрированы только в определенных местах, например, вокруг бронхов, в периферических отделах легких и т.д.

Первично диссеминированные заболевания легких выявляются по результатам аппаратных медицинских обследований (КТ, рентген). На посрезовой компьютерной томографии легких (МСКТ) в высоком разрешении очаги диссеминации и фиброза визуализируются лучше всего. Врач-рентгенолог может оценить объем поврежденной легочной ткани, выявить фиброзные тяжи (соединительнотканные спайки и рубцы), скопление жидкости и(или) гноя в альвеолярных пузырьках, сопутствующие патологии дыхательных путей, артерий, лимфатической системы.

В этой статье мы подробнее расскажем о легочной диссеминации и заболеваниях, при которых этот симптом наблюдается.

Что такое диссеминация в легких?

Диссеминация представляет собой множественные патологические очаги (уплотнения) диаметром 1-10 мм. На КТ-сканах они выглядят как светлые пятна, в то время как в норме легочная ткань визуализируется практически однородным темным цветом. Очаги могут быть абсолютно разными по размеру, форме (эллипсообразные, с неровными краями) и морфологии. Нередко вокруг очагов обнаруживается перифокальное воспаление. Они могут сливаться и в таком случае напоминают инфильтративные процессы при пневмонии. Диссеминация также проявляется в виде очаговых микро повреждений с кровью и отеками.

При диссеминирующих процессах в легких дыхательный орган частично (в зависимости от объема поражения) перестает выполнять свою главную функцию — дыхание и транспортировка кислорода к другим органом, в частности к сердцу и головному мозгу. При тотальном диссеминированном поражении легких пациент может погибнуть.

Симптомы легочной диссеминации

Как и большинство легочных заболеваний, диссеминированное поражение легких не обладает специфическими симптомами, по которым было бы точно поставить диагноз. При диссеминации пациентов могут беспокоить стандартные респираторные симптомы:

- Одышка;

- Кашель;

- Затрудненное дыхание (учащается, становится сложно его задерживать);

- Неприятные ощущения в грудной клетке;

- Кашель;

- Потеря аппетита;

- Повышение температуры;

- Слабость (из-за нарушения дыхательной функции и нехватки кислорода);

- Снижение показателя сатурации крови кислородом;

- Изменение артериального давления.

Причины легочной диссеминации

При обнаружении диссеминации в легких, важно точно установить причину и выявить специфику патологического процесса. Причинами патологических процессов, в зависимости от формы, плотности и характера распространения очагов могут быть:

- Туберкулез;

- Пневмонии;

- Отравление токсичными газами и препаратами;

- Длительное вдыхание производственной пыли (пневмокониоз);

- Болезнь Хаммена-Рича;

- Другие виды альвеолита (в т.ч. аллергический);

- Синдром Гудпасчера;

- Идиопатический фиброз легких;

- Онкологические заболевания легких или других органов (саркоидоз, метастазы, карциноматоз, бронхоальвеолярный рак);

- Острый респираторный дистресс-синдром;

- Васкулиты (в т.ч. ревматоидные);

- Некоторые заболевания других внутренних органов (сердца, печени).

Отметим, что к одним только возбудителям инфекционно-воспалительных заболеваний легких, которые могут вызвать диссеминированное поражение легких, относится обширная группа вирусов, бактерий и грибков (mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-2, сoccidioides immitis) и др. Иногда выявить точную причину диффузных воспалительных очагов и фиброза не представляется возможным. Если заболевание обладает признаками, сходными с туберкулезом или пневмонией, или имеется выраженный фиброз, но даже после медицинских обследований причина остается не ясна, то такие патологические изменения называют «идиопатическими», а тактика лечения подбирается индивидуально на основании полученных данных и анамнеза пациента.

Поэтому диссеминированные заболевания легких считаются довольно сложными в диагностике. КТ легких значительно информативнее обычной рентгенографии, однако даже этот метод изолированно от лабораторных анализов, не позволяет получить достаточно сведений для назначения терапии. Если у пульмонолога или врача-рентгенолога есть подозрения на злокачественный процесс, пациенту может быть рекомендована биопсия.

Для каких заболеваний характерен симптом легочной диссеминации?

Рассмотрим наиболее распространенные заболевания, которые могут проявляться диссеминированным патологическим процессом в легких.

Туберкулез

Туберкулез легкий представляет собой довольно распространенное, опасное и тяжелое заболевание. Его возбудителем являются бактерии — палочки Коха, которые легко передаются контактным и воздушно-капельным путем, могут годами жить в уличной пыли и даже в легких человека, не вызывая никаких симптомов.

Болезнь проявляется тогда, когда иммунная система человека не может самостоятельно сдержать активную фазу и рост микобактерий mycobacterium tuberculosis. Бактериальное поражение легких при туберкулезе обычно визуализируется как множественные воспалительные очаги — гранулемы.

В центре туберкулезных гранулем расположены очаги некроза. Вокруг них формируются уплотнения — легочные альвеолы заполняются жидким субстратом, в котором содержатся сами бактерии клетки эпителия и плазмы, мертвые лимфоциты, крупные клетки Лангханса, макрофаги.

На начальных стадиях туберкулез прогрессирует практически бессимптомно, со временем пациент начинает отмечать слабость, ухудшение общего самочувствия, кашель и изменение дыхания.

При этом на аускультации редко отмечается что-то подозрительное. Анализ мокроты не показывает микобактерии. Диагностика туберкулеза возможна по результатам рентгенографического обследования и кожной туберкулиновой пробы.

Гранулематозы и диффузно расположенные «матовые стекла» на КТ не являются специфическим признаком туберкулеза. Первые обнаруживаются и при саркоидозе, а вторые — при пневмониях и других заболеваниях.

Для лечения туберкулеза пациенту назначается курс антибактериальной терапии. Важно предотвратить фиброз (рубцевание легких), поскольку такие изменения могут носить необратимый характер.

Пневмокониоз

Пневмокониозы – это диссеминированное поражение легких, причиной которого является вдыхание строительной или промышленной пыли. Чаще всего патологические процессы протекают с выраженным развитием первичного диффузного фиброза, при котором легочные альвеолы «склеиваются», поскольку в них разрастается соединительная ткань.

Пневмокониоз тоже носит гранулематозный характер. На КТ-сканах отчетливо видны множественные узелковые уплотнения разной плотности. Такие уплотнения следует проверять на предмет того, является ли процесс доброкачественным, нет ли онкологической угрозы.

Пневмокониоз относится к так называемым «профессиональным» заболеванием. Чаще всего от него страдают:

- Электросварщики;

- Строители и рабочие (болезнь вызывает вдыхание пыли двуокиси кремния, силикатов, металлов, углеродов);

- Промышленные рабочие (болезнь вызывает также вдыхание пыли хлопка, льна, зерна, некоторых химикатов).

Силикоз — распространенное и тяжелое заболевание легких, при котором диагностируют множественный диффузный фиброз и узелковые уплотнения. В результате у больного существенно сокращается функциональный объем легких. Возникает из-за продолжительного вдыхания пыли со свободным диоксидом кремния (содержится в кварцевом песке и окружающем воздухе). Поэтому в группе риска находятся пескоструйщики, работники соответствующих (абразивоструйных) предприятий, жители «песчаных» регионов.

Асбестоз — хроническое заболевание легких, при котором также манифестируется множественный легочный фиброз. Возникает из-за вдыхания асбестовой пыли или волокон асбеста. В группе риска находятся работники асбестодобывающих и асбестоперерабатывающих предприятий.

Пневмонии и осложнения пневмоний

Пневмонии – группа воспалительных заболеваний легких. На фоне этого заболевания у пациента могут возникнуть более опасные осложнения, для которых также характерна диссеминация: острый респираторный синдром (ОРДС), интерстициальное поражение легких, симптом «булыжной мостовой», «сотовое легкое», отек легких, фиброз и др.

При пневмонии со множественными диффузно расположенными локусами поражения существенно снижается жизненная емкость легких, поскольку воспалительные очаги и инфильтраты крупные, альвеолы заполнены жидким экссудатом, а не воздухом.

Пневмония с диссеминацией может быть следствием кандидоза легких, пневмокониоза и других заболеваний. Необходимо точно установить причину патологических изменений. Иногда необходимо также исключить злокачественный процесс (по результатам лабораторной диагностики).

Саркоидоз

Саркоидоз легких – это онкологическое заболевание. Его основными признаками на КТ являются диссеминация и медиастинальная лимфаденопатия. Диссеминация на сканах выражена не так ярко как при прогрессирующем туберкулезе, однако определенное сходство есть. Диагностику затрудняет легочный фиброз. Вместе с дессиминированнным поражением дыхательного органа присутствуют васкулиты, периваскулиты, перибронхит.

Множественные очаги (от 2 мм до 1 см) часто расположены вдоль бронхососудистых пучков, междольковых щелей, костальной плевры, в междольковых перегородках (перилимфатический тип диссеминации). При саркоидозе гранулематоз часто (около 35% случаев) обнаруживают не только в легких, но и в бронхах. При этом их слизистая оболочка может быть не изменена – на поражение бронхов при саркоидозе указывают отек, гиперемия, участки утолщения эпителия.

На ранних сроках саркоидоз развивается бессимптомно, на более поздних пациента начинают беспокоить непродуктивный кашель, проблемы с дыханием (без явных причин), дискомфорт и жжение в области спины, в тяжесть в груди.

Текст подготовил

Котов Максим Анатольевич, главный врач центра КТ «Ами», кандидат медицинских наук, доцент. Стаж 19 лет

- Campbell B., De Silva D., Macleod M., Coutts S., Schwamm L., Davis S., Donnan G. Ischaemic stroke, 2019.

- Bouchez L., Sztajzel R., Vargas M. CT imaging selection in acute stroke, 2016.

- Kamalian S., Lev M., Stroke Imaging, 2019.

- Котов М.А. Возможности компьютерной томографии в прогнозировании летального исхода инсульта / Дневник казанской медицинской школы. — 2017. — №. 2. — С. 76-80.

- Котов М.А. Показатели и значение интракраниального анатомического резерва, у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения / Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке.Т. 18, № 2., 2016. — С. 229-233.

- Котов М.А. Лучевые предикторы исходов ишемического инсульта / Дневник казанской медицинской школы. — 2018. — №. 2. – С. 86-89.

- Котов М.А. Предикторы раннего летального исхода острого нарушения мозгового кровообращения, выявляемые при компьютерной томографии / Материалы VIII Научно-практической конференции Поленовские чтения, Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова, специальный выпуск. — 2018, — Т.Х, С. 129.

- Котов М.А. Возможности компьютерной томографии в оценке риска развития острого нарушения мозгового кровообращения / Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2017. Т. 9. № 4. — С. 35-38.

- Kotov M.A. Brain dislocation morphometry at neurology and neurosurgery from the standpoint of evidence-based medicine / Global Science and Innovation // Materials of the V international scientific conference. — Chicago, 2015. — Р. 207-212.

Если вы оставили ее с 8:00 до 22:00, мы перезвоним вам для уточнения деталей в течение 15 минут.

Если вы оставили заявку после 22:00, мы перезвоним вам после 8:00.

Источник