Фотореакции снижены что это значит

Дуга зрачкового рефлекса на свет имеет афферентное и эфферентное звенья. Афферентное звено начинается с ганглионарных клеток сетчатки, которые передают световой (визуальный) и зрачковый импульсы через волокна зрительного нерва, хиазму и зрительный тракт. В Дистальном отделе зрительного тракта пакеты световых и зрачковых импульсов разделяются, чтобк достичь различных синаптических участков: световые (визуальные) импульсы направляются к боковым коленчатым ядрам, а зрачковые импульсы — к претектальным ядрам. Каждое претектальное ядро в дорзальной части среднего мозга продолжает передачу зрачковых импульсов к ипсилатеральным и контралатеральным ядрам Эдингера-Вестфаля окуломоторного комплексу. В ядрах Эдингера-Вестфаля начинается эфферентное звено рефлекса зрачков на свет, отсюда пупилло-моторные импульсы передаются по парасимпатическим волокнам глазодвигательного нерва. Начавшись в синапсах цилиарного ганглия глазницы, короткие цилиарные йервы завершают нервный участок эфферентного звена в пупиллоконстрикторной мышце радужки. Размеры и реактивность зрачков одинаковы до тех пор, пока одинаковы исходящие из ядер Эдингера-Вестфаля сигналы. Поэтому неравные размеры зрачков — свидетельство одностороннего эфферентного дефекта.

Необходимое оборудование для исследования зрачков включает миллиметровую линейку, яркий ручной источник света (негалогеновая ручка-фонарик обеспечивает недостаточную яркость), капли 4 % или 10 % раствора кокаина гидрохлорида и 1 % раствора пилокарпина. Исследование нужно проводить в затемненной комнате. Не забудьте спросить, не принимал ли пациент каких-либо глазных препаратов в течение последних 24 ч?

Исследование зрачков.

Цель: распознать патологию зрачковых реакций и дифференцировать афферентные и эфферентные повреждения.

Гиппус. У бодрствующего пациента, спокойно сидящего при комнатном освещении наблюдаются спонтанные колебания размеров зрачка. Этот феномен, известный как гиппус, отражает спонтанные флюктуации тонуса и активности парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы. Надъядерные стимулы, такие как испуг или боль, активируют симпатическую и угнетают парасимпатическую нервную систему, что ведет к расширению зрачка. Напротив, дремота порождает нарастающий миоз.

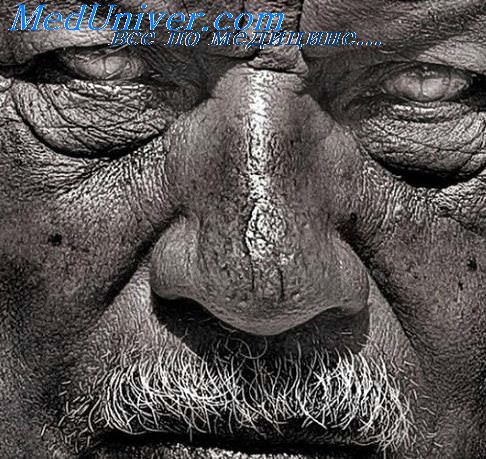

Размер зрачка. Наибольшие размеры (в среднем, 7,0-7,5 мм) диаметра зрачка наблюдаются в подростковом возрасте, затем они постепенно уменьшаются по мере старения. Предложите больному фиксировать взгляд на отдаленном объекте и отметьте диаметр зрачка на свету и в темноте. Анизокория 0,4 мм и более определяется клинически. Если имеется любая асимметрия размеров зрачков, тщательно измерьте диаметр каждого зрачка, соблюдая три следующих положения.

— В темноте. Выключите свет в комнате и держите ручной источник света на уровне подбородка пациента, осветив лицо пациента достаточно, чтобы рассмотреть и измерить зрачки.

— На свету. Включите все источники света в комнате, в том числе ручной источник света, затем рассмотрите и измерьте зрачки.

— Реакция на конвергенцию. Выберите средний уровень освещенности комнаты. Попросите пациента медленно следовать взглядом за вашим пальцем, приближающимся к его носу. Наблюдацте за конвергенцией глаз пациента и констрикцией зрачков. Проделайте это три раз, чтобы выполнение задания было максимально активным.

В норме зрачки могут быть неравновелики, но редко больше чем на 1,0 мм, и различие может немного увеличиваться в темноте.

Существенная анизокория (более 1,0 мм) обычно указывает на нарушение в эфферентном звене пупилломоторного пути.

Легко выраженный синдром Горнера можно не выявить, поскольку при исследовании на свету анизокория может быть совсем незначительной. Поэтому не забудьте рассмотреть зрачки и на свету, и в темноте.

Реакция зрачка на свет

Прямая реакция. Предложит^больному фиксировать взгляд на отдаленном предмете в темной комнате. Направьте яркий пучок света прямо в зрачок на три секунды и отметьте амплитуду и скорость сужения освещенного зрачка. Проделайте это в отношении каждого зрачка по дйа или три раза для вычисления среднего значения.

Содружественная реакция. Иногда бывает важно исследовать содружественный ответ зрачка, реакцию одного зрачка на освещение другого. Исследование содружественной реакции не относится к стандартным тестам; ее не просто определить, т. к. содружественный зрачок остается в темноте во время легкого освещения другого глаза. Если один зрачок постоянно проявляет слабую или вялую прямую реакцию на свет, следует проверить его содружественную реакцию (направить освещение на другой зрачок, наблюдая за первым). Если и содружественная реакция такого зрачка слабая или вялая, это свидетельствует об эфферентном дефекте, либо в парасимпатических пупиллоконстрикторных проводящих путях, либо в мышце-сфинктере радужной оболочки. В состоянии покоя анизокория, более заметная при ярком освещении, также присутствует.

Просто отметить, что зрачковая реакция на свет «вялая», недостаточно для дифференцирования эфферентного и афферентного пупилломоторных дефектов.

— Зрачок с эфферентным дефектом не реагирует правильно на любые афферентные стимулы — прямое или содружественное освещение, или конвергенцию — пока не наступит аберрантная регенерация поврежденных аксонов.

— Зрачок с повреждением афферентного звена зрачкового рефлекса на свет (относительный афферентный зрачковый дефект — ОАЗД) слабо реагирует лишь на прямую стимуляцию светом. Он сохраняет способность к нормальному «живому» сокращению под влиянием других стимулов, таких как содружественное освещение или конвергенция.

Афферентный дефект (ОАЗД) не является причиной анизокории.

Перемежающийся световой тест — стандартный клинический метод обнаружения асимметрии зрачковой афферентации между двумя глазами. Эта асимметрия описывается как ОАЗД, иногда называемый «зрачком Маркуса Гунна». Обычно пациент жалуется на плохое зрение глазом с ОАЗД.

1. Предложите пациенту зафиксировать взгляд на отдаленном объекте в темной комнате. Направьте яркий сфокусированный свет прямо в один зрачок на три секунды, затем быстро переведите свет на другой зрачок на три секунды и повторите эти действия 4—5 раз. Наблюдайте только непосредственно освещенный зрачок (прямая реакция на свет). Нормальная реакция состоит в симметричном сужении зрачков с последующим одинаковым расширением обоих зрачков.

2. Большой ОАЗД. Зрачок в глазу с большим ОАЗД при выполнении перемежающегося светового теста суживается слабо по сравнению с противоположным зрачком. Поскольку зрачок в больном глазу нормально сокращается при содружественном освещении (когда свет направляется в здоровый глаз), такой зрачок расширяется, когда свет быстро вновь возвращается на него. Иными словами, больной глаз «видит» меньше света, чем здоровый глаз.

3. Малый и средний ОАЗД выявить немного сложнее, чем большой дефект. Зрачок может немного суживаться на свет, но менее энергично, чем на здоровом глазу. Может также наблюдаться явление «ускользания» — более быстрое расширение зрачка после начального сужения.

— Фильтры нейтральной плотности могут быть использованы для приведения реакций зрачка к среднему значению и измерения ОАЗД. Помещайте прогрессивно темнеющие фильтры нейтральной плотности на здоровый глаз и повторяйте перемежающийся световой тест, пока не достигнете одинакового зрачкового рефлекса.

— Если только один зрачок реагирует на свет, сравнивают прямую и содружественную реакцию этого зрачка на свет. Реакции должны быть равны, если афферентные функции обоих глаз сохранны.

Источник

12.2.3 Нарушения зрачковых реакций, их диагностика и последствия

Варианты патологической зрачковой симптоматики в зависимости от уровня поражения рефлекторной дуги можно проследить на следующей схеме:

Основные признаки и причины нарушений. При амаврозе, когда восприятие света отсутствует из-за повреждения сетчатки или зрительного нерва, оба зрачка одинаковы по размеру, при засвете слепого глаза ни один из зрачков не реагирует, при засвете здорового (парного) оба зрачка реагируют, сохранена также реакция на ближний стимул.

При симптоме Маркуса — Гунна, когда сетчатка или зрительный нерв повреждены лишь частично (например, при неврите), а острота зрения может быть ненарушенной, ответная реакция обоих зрачков при засвете больного глаза замедлена. Для того чтобы легче уловить разницу, глаза поочередно засвечивают зеркальным офтальмоскопом, пытаясь уловить наличие парадоксальной реакции: при быстром переносе света со здорового глаза на больной его зрачок не только не суживается, а расширяется. Полагают, что это результат более сильной, чем прямая, содружественной реакции (зрачок здорового глаза при перенесении света на больной глаз начинает расширяться).

Симптом Аргайла Робертсона патогномоничен для нейросифилиса. Для него характерна диссоциация реакций на свет и ближний стимул: реакция на свет отсутствует, а на «близь» — живая. Обычно реагируют оба зрачка, хотя не исключена асимметрия реакций, зрачки узкие и плохо расширяются под влиянием мидриатиков. Диссоциация связана с нарушением неирональной связи между претектальным ядром и ядром Якубовича — Эдингера — Вестфаля (при утрате зрения диссоциацию реакций уловить не удается).

При тонической реакции зрачка (Эди — Холмса) нарушения связывают с патологией постганглионарной части III пары черепных нервов. Это наиболее частая причина анизокории у женщин в возрасте 30—40 лет, перенесших вирусную инфекцию (как правило, ослабевают также сухожильные рефлексы).

Более широкий, т.е. поврежденный, зрачок слабее реагирует на свет, а на «близь» его реакция очень замедлена. Так же замедлена обратная реакция расслабления сфинктера (он, а также ресничная мышца как бы находятся в состоянии повышенного тонуса). Для подтверждения диагноза проводят инсталляцию 0,1% раствора пилокарпина в конъюнктивальный мешок обоих глаз, при этом зрачок здорового глаза почти не реагирует, а больного — резко сужается.

Данный симптом не является признаком тяжелого течения процесса, хотя эффективного лечения нет, но нарушения аккомодации со временем могут уменьшаться.

При среднемозговой (тектальной) природе нарушений зрачковых реакций причиной их возникновения считают компрессию III желудочка (например, пинеаломой). Наряду с расширением зрачка и ослаблением его реакции на свет характерна длительная сохранность реакции на «близь», так как обеспечивающие ее волокна лежат более вентрально, чем те, от которых зависит реакция на свет. Этот симптом необходимо дифференцировать от симптома Аргайла Робертсона.

Нейросифилис не является единственной причиной диссоциаций реакций зрачка на свет и близко расположенный раздражитель (диссоциации «свет — близь»). Последние встречаются при юношеском диабете, миотонической дистрофии, неполноценной регенерации волокон III пары черепных нервов, синдроме Парино, при котором, кроме зрачковых нарушений, наблюдаются ограничения взора вверх и конвергентно-ретракционный нистагм.

При повреждении III пары черепных нервов, например, вследствие сдавления мозговой аневризмой нарушается эфферентный путь зрачкового рефлекса и, естественно, на поврежденной стороне исчезают реакции на свет и «близь». В процессе восстановления функции поврежденного нерва регенерация идет аберрантным путем и тогда в веточку зрачковых волокон вплетаются волокна приводящей, т.е. внутренней, прямой мышцы глаза. При этом может наблюдаться ложная диссоциация «свет — близь» (зрачок псевдо-Аргайла Робертсона). В связи с повреждением веточки III пары черепных нервов, иннервирующей сфинктер зрачка, реакция на свет невозможна (или очень ослаблена), но реакция на «близь» наблюдается. Она связана с напряжением внутренней прямой мышцы, в частности, при конвергенции (синкинетические движения зрачка этой мышцы явились следствием патологической регенерации). Дополнительными при-, знаками внутричерепной аневризмы являются симптом псевдо-Грефе, выражающийся в ретракции верхнего века в ответ на аддукцию глаза, и сегментарные подергивания сфинктера зрачка при движениях глаз [Charnecki J.S., Thompson H., 1978].

Особняком стоит синдром Горнера (глазосимпатический паралич), поскольку при нем, кроме зрачковых нарушений, проявляющихся лишь в виде миоза, более заметного при сниженной освещенности (все зрачковые реакции сохранены), наблюдаются умеренный птоз верхнего века (в связи с парезом мышцы Мюллера), а также приподнятость нижнего века (вследствие пареза гладкой мускулатуры, прислоняющей в норме «хрящевую» пластинку нижнего века к глазу). По указанным причинам сужается глазная щель, в связи с чем ошибочно диагностируют энофтальм, при котором обнаруживают усиление аккомодативной способности глаза к близким расстояниям.

Необходимо дифференцировать пре— и постганглионарные (относительно шейного ганглия) поражения. Первые (бронхиальная карцинома, аневризма грудной аорты и пр.) менее благоприятны, вторые, при которых нарушается также и потоотделение, чаще имеют сосудистый генез, являются причиной головной боли, но протекают более благоприятно.

Синдром Горнера подтверждается при инсталляции в конъюнктивальный мешок 4 % раствора кокаина, когда зрачок больного глаза не реагирует на капли, а здоровбго глаза — расширяется.

Нормальные зрачковые реакции являются благоприятным прогностическим признаком улучшения зрительных функций в различных условиях внешней освещенности, а стойкий мидриаз на разных расстояниях — причиной повышенной слепимости при ярких засветах. Благодаря мидриазу уменьшается глубина фокусной зоны и, следовательно, поля, в пределах которого одновременно можно четко видеть предметы, удаленные на разные расстояния. Стойкий миоз затрудняет ориентацию в условиях сниженной освещенности, а при крайних степенях сужения зрачка вследствие дифракции становится причиной снижения остроты зрения.

Общие методические рекомендации по исследованию зрачков. Исследование проводят в слабоос-вещенном помещении при взгляде пациента вдаль (например, на таблицу Сивцева), при этом подсвечивают его лицо так, чтобы оба глаза были равномерно освещены косыми лучами. Диаметр зрачка измеряют непосредственно миллиметровой линейкой или приставленным со стороны виска на исследуемой стороне пупиллометром, на котором рядом с линейкой представлены кружки черного цвета диаметром от 1,5 до 8 мм с интервалом 0,5 мм. Поскольку у каждого пятого обследуемого в норме бывает легкая анизокория, в поисках патологии следует изменять освещение. Так, у больных с синдромом Горнера разница проявляется гораздо отчетливее при сниженном освещении.

Нужно учитывать, что одностороннее снижение зрения само по себе не влияет на размеры зрачка, но при патологии именно зрительно-нервных путей зрачковая реакция может нарушаться, например, по типу симптома Гунна.

Для проверки светового рефлекса зрачка можно воспользоваться зеркалом офтальмоскопа или осветителем щелевой лампы. В случае возникновения подозрения на одностороннюю слабость зрачковой реакции при прямом освещении проверяют содружественную реакцию зрачка другого глаза. При одинаковой выраженности прямой и содружественной реакций афферентную дугу рефлекса признают нормальной. Для того чтобы выявить гемианопсические нарушения в реакции зрачка, удобнее всего воспользоваться точечным источником света от щелевой лампы, переводя его поочередно то в правую, то в левую позиции и наблюдая при этом через бино-куляр за выраженностью реакции зрачка.

Для оценки «ближнего» рефлекса зрачка пациента просят сначала посмотреть вдаль, а затем перевести взор на кончик собственного пальца, приставленного к носу. Подбородок желательно держать слегка приподнятым, так как многие люди легче конвергируют при опущенном взоре. Иногда приходится придерживать верхнее веко, чтобы легче было проследить за реакцией зрачка. Степень сужения можно оценивать по трех- или четырехбалльной системе.

Установки для регистрации движений зрачка предлагались еще в прошлом веке (Л.Г. Беллярминов и др.); в нашей стране известно устройство Самойлова — Шахновича, но в широкой клинической практике обходятся без записывающих устройств.

Источник