Форель радужная

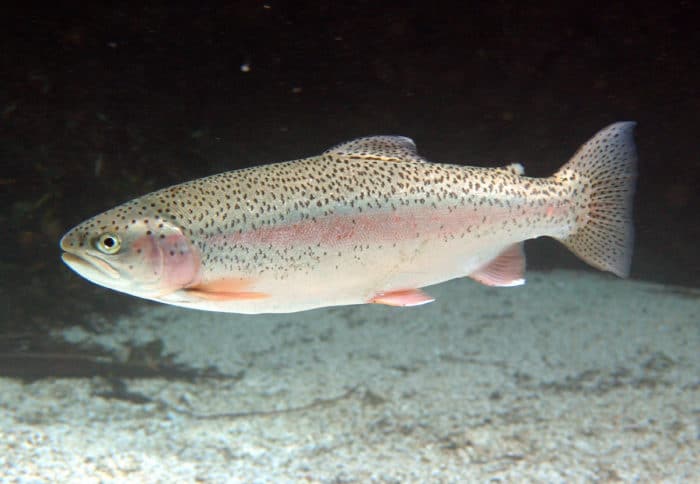

Длина 50 — 90 см, масса до 2 кг, реже 6 кг. Отличается от форели ручьевой более длинным телом, выемчатым хвостовым плавником, широкой радужной полосой вдоль боковой линии, отсутствием на теле красных пятен. В спинном плавнике 4 неветвистых и 9 — 10 ветвистых, в анальном соответственно 3 и 8 — 11 лучей. Чешуя мелкая, вдоль боковой линии 136 — 148 чешуек.

Многие ученые считают радужную форель пресноводной формой тихоокеанского стальноголового лосося (Salmo gairdneri). В настоящее время ее вместе с последним видом все чаще относят к микиже (Oncorhynchus mykiss). В естественных условиях радужная форель обитает в пресных водах тихоокеанского побережья Северной Америки от Аляски до южного Орегона. С конца прошлого столетия эта ценная рыба акклиматизирована в Японии, Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, южной Африке, на Мадагаскаре и в ряде других мест земного шара. В Западной Европе она является массовым объектом прудового рыбоводства, акклиматизирована также в некоторых реках.

У взрослой форели радужная полоса вдоль боковой линии, из-за которой рыба и получила свое видовое название, особенно ярко окрашивается в фиолетовые и красные цвета в период нереста. Тело и плавники рыбы покрыты многочисленными темными пятнышками.

Радужная форель — обитатель чистых прохладных вод, однако по сравнению с ручьевой форелью намного лучше переносит повышение температуры воды. Оптимальной для ее роста и развития является температура воды 15 — 20 градусов (при более низкой жизненные процессы затормаживаются). Несколько менее требовательна она и к содержанию кислорода в воде — оптимальным можно считать 7 — 8 мл/л, понижение до 3 — 4 мл/л вызывает угнетение и гибель рыбы. Весьма своеобразна реакция форели на свет: яркого солнечного освещения она не выносит, прячется в тень, под камни, коряги, уходит на глубокие места, не переносит она, однако, и полного затемнения. Наиболее активна радужная форель в пасмурные облачные дни, в вечерние и утренние часы. В отличие от других открытопузырных рыб (у которых плавательный пузырь сообщается с глоткой) ей необходим постоянный доступ к поверхности воды для наполнения плавательного пузыря атмосферным воздухом. Поэтому в замкнутых садках, целиком погруженных в воду, а также в наглухо замерзающих зимой водоемах она обитать не может. В остальном образ жизни форели радужной почти не отличается от форели ручьевой.

Половая зрелость наступает у самок на 3 — 4-м году жизни, у самцов на год раньше. В отличие от ручьевой, нерест у радужной форели в естественных условиях происходит в марте — апреле, а развитие икры длится до 1,5 — 2 месяцев, в зависимости от температуры воды. Плодовитость составляет около 1,6 — 2 тысяч икринок на 1 кг массы рыбы. Икра крупная донная, не липкая, диаметр икринок 4 — 6,5 мм.

После выклева из икры мальки продолжительное время живут за счет содержимого желточного мешка и лишь через 1 — 2 недели начинают переходить на самостоятельное питание мелким зоопланктоном. Взрослые особи питаются самыми разнообразными животными организмами — от мелких рачков, личинок насекомых до мелкой рыбы. Большое значение имеет питание за счет падающих в воду насекомых. Очень легко эта рыба приспосабливается к новой пище, что и послужило основой для ее прудового выращивания с использованием искусственных кормовых смесей.

Растет радужная форель быстрее, чем ручьевая. При выращивании в прудах рост сильно колеблется в зависимости от условий кормления и нагула. Обычно двухлетки достигают веса 350 — 450 г, трехлетки 1 — 1,2 кг, четырехлетки 2 кг и более.

Радужная форель представляет большой хозяйственный интерес для прудового рыбоводства и как объект разведения совместно с карпом. Во многих странах мира она выращивается в садках, высаживается в небольшие речки и озера для промышленного и любительского рыболовства. Мясо ее необыкновенно вкусно и повсеместно ценится очень высоко, благодаря чему во многих странах Европы ее производству уделяется серьезное внимание. Общепризнанными центрами форелеводства являются Дания, Франция, Италия, в которых ежегодно выращивается 140 — 180 тысяч центнеров этой рыбы. Опыт показал, что при высокой степени интенсификации в прудовых форелевых хозяйствах можно получать до 300 ц товарной рыбы с водного гектара.

Источник

Радужная форель — за что ценится эта рыба

Радужная форель — самая популярная из обширного семейства лососевых. Из-за нежного вкуса и массы полезных свойств это объект серьезного рыболовного промысла, разводимый во множестве искусственных водоемов. Именно ее мы чаще всего встречаем на прилавках магазинов и в меню ресторанов всего мира — блюда из нее готовят в России, Европе, обеих Америках, Азии и Африке.

Описание рыбы

Рыба радужная форель относительно некрупная: вес взрослой особи достигает 2 кг, длина тела — не более 1 м. Средним называют экземпляр длиной в 35 см и весом около 500 г. Если она живет в местах, где имеет возможность обильно питаться, размеры ее существенно увеличиваются, а весить отъевшийся «чемпион» может до 1,5 кг. Самый выдающийся, рекордный экземпляр нагулял массу тела более 5 кг!

От других видов эту рыбку отличает заметная деталь: на боковых сторонах тела она имеет красную полосу, переливающуюся различными оттенками от глубоко-фиолетового до ярко-оранжевого и похожую на лампас. У нерестящихся самцов эта полоска становится ярко выраженной: красивый брачный наряд! Именно из-за переливчатого украшения рыба получила свое научное название — Salmo irideus.

Корпус взрослого экземпляра усеян небольшими темными пятнышками, заходящими за плавники. И у радужки они всегда именно темные, а не цветные, как у ручьевой форели.

Форма тела этой форели удлиненная, хвостовой плавник с выраженной выемкой. С боков тело уплощенное. Морда выглядит короткой, усеченной. Окраска тела зависит от места обитания: она светлая там, где светлое дно, и более темная там, где оно темное.

Ученые-ихтиологи, изучив жизненный цикл и свойства рыбы, заключили, что ее предком был один из древних видов тихоокеанского лосося. Сегодня она классифицируется как пресноводная форма морского лосося Salmo gairdneri, он же стальноголовый или стилхэд.

Важно. Еще одно название этой форели — микижа. Но это название принадлежит как жилой форме, так и проходной, а проходная форма микижи называется камчатской семгой, и она крупнее — достигает 1 м в длину и 12 кг веса.

Морская или речная

Родина радужки — Тихоокеанский бассейн Северной Америки, где она была распространена от мексиканских вод до аляскинских. С 1874 года началось ее триумфальное шествие (точнее, плавание) по всем континентам, за исключением Антарктиды. Специалисты по аквакультуре ввели ее во все возможные для ее жизни воды как объект рыболовства.

В 1950-х начали производить гранулированные корма, что способствовало росту разведения этой форели. Ее начали вылавливать и разводить в горных водосборных бассейнах субтропических стран в Восточной Африке, Азии, Южной Америке, холодноводных рыбных хозяйствах Норвегии, где она сегодня — один из самых популярных объектов спортивной рыбалки. Жить рыба может как в теплой, так и в умеренно холодной воде (она отлично себя чувствует в горных озерах и реках, где температура воды +14-20 ℃). Эта форель — не морская рыба, а речная.

На севере России радужка не выпускалась в естественные водоемы. С 1970-х гг. ее искусственно выращивают:

- на Кольском полуострове;

- в Архангельской области;

- в Ленинградской области;

- в Карелии (сейчас там выращивается в садках 70% товарной радужки, идущей на прилавки магазинов).

Ихтиологи-селекционеры активно занимаются селекцией и разведением высокопродуктивных разновидностей. Сегодня такими считаются глубоководная разновидность форели родом из Канады — камлоопс — и форель Дональдсона. На фото не-специалист не различит, кто из них кто. Но форель Дональдсона — результат долгой селекции — быстрорастущая, высокопродуктивная форма, отличающаяся большой плодовитостью. Ее в 1988 завезли к нам из Японии. Обычная радужка достигает веса 1 кг за два года, форель Дональдсона — за полтора.

Любопытно, что эта рыба сегодня разводится исключительно искусственно. Если мальков выпустить в свободное плавание и они уйдут в море, то из них вырастет форель, называемая кумжа, а если они попадут на жительство в ручьи — ручьевая пестрянка.

Цвет мяса

Если мы посмотрим на фото этой форели в разрезе — в меню различных ресторанов, содержащее изображения блюд — то заметим, что мясо имеет разный цвет! Белый, красный или розоватый, словно кто-то с неведомой целью окрашивает форелье нутро в разные оттенки. Особенно часто людей смущает белый. А зря — к вкусовым качествам рыбы окраска изнутри отношения не имеет. И варьирует — это полностью зависит от корма.

В природе форель активно поедает криль и планктон, насыщенный пигментами, придающими яркую окраску клеткам ее тела — каротиноидами. В форелевых хозяйствах криля ей не достается, но каротиноиды добавляют, вместе с витаминами, в гранулированный корм пеллетс, способствующий быстрому росту. Любопытно, что приобретенная окраска вымывается, если каротиноиды не поступают в организм. Если форелья особь «на диете» (зимой она ест мало), то окраска бледнеет.

Калорийность

Калорийность радужки, чрезвычайно популярной из-за отличных вкусовых качеств — 119 ккал на 100 г продукта, то есть маленькая. По причине малокалорийности она прекрасно подходит для стола людей, соблюдающих диету и следящих за фигурой. Но ценность этой форели не только в малом содержании жира. Мясо насыщено ценным белком, и блюда из такой рыбы особенно хороши для людей, занимающихся спортом.

Но мясо радужной форели полезно всем из-за содержания незаменимых жирных кислот Омега-3 и Омега-6, а также прекрасно усваивающихся организмом витаминов А, Е, D (небольшое количество жира помогает лучшему усвоению). Также в нем содержатся важные для организма человека микроэлементы: Mg, Fe, Ca, K, Na, Se, Zn, I, P. Из-за наличия фосфора эту рыбу стоит регулярно употреблять в пищу тем, кто занимается интеллектуальной деятельностью: фосфор полезен для работы мозга. По результатам исследований, люди, включающие в рацион форель:

- реже страдают от онкологических заболеваний, гипертонии и других болезней сердца и сосудов;

- не имеют сложностей с запоминанием;

- реже подвержены депрессиям, легко переносят стрессовые состояния.

Эта форель разрешена к употреблению людям, страдающим сахарным диабетом и является единственной рыбой, разрешенной аллергикам.

Советы по выбору

Чтобы мясо форели оказалось действительно вкусным и полезным, она должна отличаться главным качеством: свежестью. Но в большинстве российских городов такой вариант форели — недостижимая мечта, она импортируется и долгое время находится в процессе транспортировки. Но отыскать на прилавках качественный продукт возможно — если уметь отличать его от несвежего. Перед покупкой рыбы в супермаркете, специализированном магазине или на рынке учтите советы экспертов. Рыба свежая, если:

- У тушки «товарный вид». На свежесть продукта указывают упругая, скользкая кожа и неповрежденная чешуя умеренной влажности. Если на ней есть очевидно засохшие участки — были нарушены условия хранения.

- Хвост выглядит «как живой»: цельный, полностью расправленный. Если хвост закручен или поврежден — рыба «второй свежести».

- Жабры чисты, свежего розового оттенка. Темно-коричневые «ржавые» жабры — признак несвежести.

- Глаза прозрачные — без мути, повреждений, желтых пятнышек.

- Надавите на поверхность тушки. Если она упруго пружинит под пальцами и возвращает прежнюю форму — хороший признак. Если легко проминается и вмятина не исчезает после надавливания, из тушки течет некая непонятная жидкость — лучше не покупать.

- Резкий запах также свидетельствует о несвежести, особенно если он неприятный. Свежий продукт отличается легким ароматом, характерным для пресноводной рыбы.

- Если в разрезе тушка отличается слишком насыщенным, неестественно-ярким цветом — продавцы поработали живописцами (банально подкрасили ее), и в процессе готовки из нее потечет красящее вещество.

- Слишком «пузатая» рыба — это не страшно. Значит, в ней находятся икра или молоки.

- Как выбрать приличный продукт, если он в замороженном состоянии? Сложнее, но тоже возможно:

- Упаковка, полная снега и намерзшего льда, свидетельство неоднократных растаивания и заморозки продукта. При готовке вы заметите водянистость мяса.

- Тонкая ледяная корочка на форели — норма. Толстая — торговля не столько рыбой, сколько водой.

Так же, как и при покупке свежего продукта, убедитесь, что рыба неповрежденная, с равномерно лежащей чешуей и расправленным хвостом. Если она выглядит, как замерзшая в адских корчах — ее свежесть перед заморозкой сомнительна.

Заключение

Приобретайте радужную форель хорошего качества — из нее готовят десятки вкусных и полезных для организма блюд. Употребляют в пищу ее в жареном, соленом, запеченном, маринованном, консервированном видах. Она идет как в закуски и салаты, так и в горячие первые и вторые блюда.

Источник

Форель радужная аквакультура что это значит

Введение

К 2016 году мировая продукция аквакультуры достигла огромного масштаба – 80 миллионов тонн; в том числе атлантического лосося – более 2 миллионов тонн, и радужной форели – около 0.8 миллионов тонн (ФАО, 2018). В России в 2016 году, по данным Федерального агентства по рыболовству (http://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/akvakultura/proizvodstvo-produktsii-akvakultury), произведено только 205,32 тысяч тонн гидробионтов.

Влияние аквакультуры на природную среду очень велико. Особенно значительно влияние тех объектов выращивания, которым удается “убегать” из искусственной среды обитания в природную. В Норвегии, например, в 2019 году с рыбоводных хозяйств убежало 93 тысячи особей атлантического лосося; при этом в этой стране поймано за этот год только 53 048 диких лососей (https://www.ssb.no/en/statbank/table/07516/).

Есть несколько видов аквакультуры, различающихся по воздействию на природные экосистемы. Аквакультура в искусственных водоемах при отсутствии аварий теоретически исключает контакт искусственно выращиваемых и диких организмов, но влияет на среду за счет ее загрязнения и распространения заболеваний. Но в реальности «побеги» рыб с рыбоводных хозяйств достаточно часты. Пастбищное рыбоводство – это целенаправленный выпуск искусственно выращенной молоди рыб на нагул в естественные водоемы. Садковая аквакультура – это выращивание гидробионтов в природной среде, но в искусственных сооружениях, ограничивающих их распространение.

Изучать изменения, происходящие в любой природной системе, сложно само по себе; еще сложнее доказать связь наблюдаемых изменений с каким-то конкретным фактором. Тем не менее, в работе (Ford, Myers, 2008) сравнивали выживание или численность рыб в природных популяциях лососевых из регионов, где практикуют садковое выращивание, и соседних районов, где садковых хозяйств нет. Оказалось, что в районах садкового выращивания оба показатели снижались, часто более чем на 50 %.

Можно выделить четыре основных фактора влияния аквакультуры на природные популяции лососевых (Артамонова, Махров, 2015):

1) загрязнение среды;

2) конкуренция искусственно выращенных лососей с дикими;

3) распространение заболеваний;

4) “генетическое загрязнение” в результате гибридизации между объектами аквакультуры и аборигенными формами.

Степень воздействия этих факторов сильно меняется в разных регионах и даже в разных акваториях одного региона. Мы рассмотрим сначала факторы, наиболее опасные для диких популяций лососевых России.

Основные факторы влияния аквакультуры

на природные популяции лососевых

Распространение патогенных организмов на территории России

Лососи, выращиваемые на рыбоводных хозяйствах, могут быть источником опасных заболеваний. В частности, вместе с радужной форелью распространяются паразитарные заболевания — диплостомоз и триэнофороз, быстро “приживающиеся” в природе (Румянцев, 2007).

Высокая концентрация товарных рыб на ограниченном пространстве способствует вспышкам вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний, а борьба с ними затруднена. В то же время, к сожалению, «ни внутри нашей страны, ни на международном уровне не ведется обобщения и учета эпизоотической обстановки по болезням рыб. что может привести, а в некоторых регионах уже привело, не только к экономическим потерям на самих предприятиях, но и к расширению ареала патогенов и/или их адаптации к не типичным хозяевам, за счет массовой бесконтрольной перевозки рыбопосадочного материала как внутри страны, так и из-за рубежа» (Рудакова, 2011). Более того – российские специалисты-ихтиопатологи практически не контролируют частные товарные хозяйства.

Но и за рубежом ситуация весьма тревожна: в Норвегии число погибших товарных рыб увеличивается ежегодно, и в 2019 году эта цифра достигла трудно представимой величины — 55 303 000 атлантических лососей! (https://www.ssb.no/en/statbank/table/07516/). В 2007 году только на вирусном заболевании поджелудочной железы лососевых Норвегия потеряла 200 миллионов долларов США (Зиланов, Лука, 2009).

При этом большинство болезней садковых рыб с легкостью передается диким. Так, копепода Lepeophtheirus salmonis (“морской клоп” или “морская вошь”), размножившись на лососевых, содержащихся в садках, становится причиной гибели диких особей атлантического лосося и кумжи. И хотя Норвегия приняла и выполняет специальный Национальный план действий по борьбе с этим паразитом (обзор: Boxaspen, 2006), численность копеподы продолжает увеличиваться (Johansen et al., 2011).

Следует отметить, что этого паразита находили и у лососевых, выращиваемых в морских заливах на северо-западе Кольского полуострова (Итоги работы …, 2009), однако никаких исследований влияния искусственного разведения на численность этого паразита в России не проводится.

Тяжелый удар по природным популяциям атлантического лосося нанесло проникновение в норвежские реки моногенеи Gyrodactylus salaris. На территорию страны этот сосальщик попал, скорее всего, с молодью, происходящей из Балтийского бассейна, которую завезли из Швеции. В 45 зараженных реках численность лосося катастрофически снизилась; в целом по Норвегии его уловы упали на 15 % (обзоры: Johnsen, Jensen, 2003; Peeler, 2006). Впоследствии оказалось, что у балтийского лосося устойчивость к паразиту закреплена генетически, а некоторые норвежские популяции очень чувствительны к нему (Bakke et al., 2004).

Особую роль в распространении G. salaris играет радужная форель, которая не погибает при заражении, но становится носителем паразита (Bakke et al., 1991; Dalgaard et al., 2004). Похоже, что именно вместе с ней G. salaris попал в Данию и Германию (обзор: Peeler et al., 2006). Встречается он на радужной форели и в рыбоводных хозяйствах Финляндии (Keranen et al., 1992), Польши и Македонии (Ziętara et al., 2010).

Двадцать лет назад G. salaris был впервые выявлен на атлантическом лососе в карельской реке Кереть (Иешко и др., 2008), а не так давно он обнаружен и в реке Писта, впадающей в озера Куйто, расположенные в северной Карелии; верховья этой реки находятся на территории Финляндии (Шульман и др., 2007; Иешко и др., 2012). Ранее G. salaris в реке Писта не находили (Малахова, 1976), а генетический анализ паразита показал, что источником заражения стала, скорее всего, радужная форель одного из хозяйств на финской территории (Meinila et al., 2004; Kuusela et al., 2005). В последние годы паразита вместе с радужной форелью из Финляндии завезли во многие водоемы Карелии, в том числе в Сегозеро, находящееся в бассейне Белого моря (Евсеева, 2009; Евсеева и др., 2009), а между тем, атлантический лосось бассейна Белого моря гораздо более чувствителен к заражению G. salaris, чем лосось бассейна Балтики (Хаймина и др., 2009).

Это утверждение справедливо и для других заболеваний лососевых. Так, уже имеются данные о том, что вместе с молодью атлантического лосося из Исландии в одно из отечественных садковых хозяйств на северо-западе Кольского полуострова уже проник возбудитель микобактериоза (Матишов, Берестовский, 2010).

Рыбы, содержащиеся в садках на территории сопредельных стран, являются носителями целого ряда бактериальных и вирусных заболеваний, которых на территории нашей страны пока нет или не было до последнего времени. В частности, в норвежских садковых хозяйствах впервые обнаружена инфекционная анемия лососевых — болезнь вирусного происхождения (Hastein, Lindstad, 1991; Lyngstad et al., 2008). Впоследствии ее вспышки отмечены в Канаде, США, Шотландии, на Фарерах и в Чили (Aamelfot et al., 2014). В 2015 году инфекционная анемия лососевых, согласно сообщению комитета по ветеринарии Мурманской области, отмечена в морских рыбоводных хозяйствах Кольского полуострова (http://www.gov-murman.ru/info/news/136964/?sphrase_id=132238).

Дикая кумжа Норвегии болеет также йерсиниозом, вызываемым бактерией Yersinia rockery, которую переносит опять же радужная форель (Hastein, Lindstad, 1991). Эта болезнь широко распространена в Финляндии (Keranen et al., 1992; Ström-Bestor et al., 2010), а в 2006 году она была зарегистрирована в двух форелевых хозяйствах Карелии (Рыжков и др., 2007). В 2012 году это заболевание снова выявлено в Карелии – у радужной форели, завезенной из Дании (Нечаева, 2014).

Вирусы–возбудители инфекционного некроза гемопоэтической ткани (IHN) и инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб (IPN), распространенные на Западе, в последние годы зарегистрированы на рыбоводных хозяйствах России (Завьялова и др., 2013). IPNV также выявлен у диких атлантических лососей в Норвегии (Johansen et al., 2011).

Кроме того, в нашу страну проник вирус, вызывающий опасное заболевание радужной форели — вирусную геморрагическую септицемию, VHS (Нечаева, 2014). Этот вирус способен инфицировать не только радужную форель, но и европейских благородных лососей — кумжу и атлантического лосося (Бауер, 1983).

Как ни странно, но до 2005 года на лососевых рыбоводных заводах Магаданской области, в том числе на Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базе, откуда завозят икру горбуши на Европейский Север России, даже не проводился ихтиопатологический мониторинг. Позже в этом хозяйстве обнаружены вирусные заболевания — синдром эритроцитарных телец-включений (СЭТВ или EIBS, Erythrocytic inclusion body syndrome) и вирусный некроз эритроцитов (ВНЭ или VEN, Viral erythrocytic necrosis) (Головин и др., 2008).

Результаты исследований, проведенные на Камчатке, показали, что у дальневосточных лососевых встречается вирус, вызывающий инфекционный некроз гемопоэтической ткани (IHNV- infectious hematopoietic necrosis virus) (Рудакова, 2005).

При этом даже в Республике Карелия, куда регулярно завозят посадочный материал радужной форели из Финляндии, вирусологических анализов, к сожалению, не проводят (Евсеева, 2008),

В некоторых случаях остаются неизвестными факторы, вызывающие заболевания – примером может быть ульцеративный дермальный некроз, уже несколько лет наносящий серьезный ущерб популяции семги реки Кола (Зубченко и др., 2020).

Таким образом, аквакультура привносит в водоемы большое количество заразных заболеваний. К сожалению, мониторинга этих заболеваний в нашей стране практически не ведется. В то же время, они легко переходят на дикие формы (пример – G. salaris).

Изменение генетической структуры природных популяций в результате гибридизации диких рыб с объектами аквакультуры

Можно выделить три причины изменения генофонда природных популяций в результате гибридизации с искусственно выращенными рыбами:

1) выпуск искусственно выращенных рыб не в ту реку, откуда взяты их родители, а в реку, где живет другая популяция того же вида;

2) межвидовая гибридизация (в случае, когда дикие и искусственно выращенные рыбы относятся к разным видам);

3) гибридизация диких рыб и рыб, несколько поколений выращиваемых на рыбоводных хозяйствах – это ведет к потере генетических адаптаций к жизни в дикой природе.

В России на генофонд природных популяций лососевых в основном влияет первая причина – поскольку сбор оплодотворенной икры от природных производителей сложен и трудоемок, иногда для “поддержания” природных популяций используют потомков рыб из других популяций. Например, сейчас искусственно выращенная черноморская кумжа, происходящая из популяции реки Мзымта, выпускается в другие реки черноморского побережья. Однако, такие вселения не только уничтожают исходный генофонд популяций, но, как показывают данные по атлантическому лососю, в несколько раз снижают промысловый возврат производителей (Артамонова и др., 2002).

Конкуренция искусственно выращенных лососей с дикими

Взаимоотношений диких и искусственно выращенных лососей выявлять довольно сложно. Однако, достаточно уверенно можно считать, что на природные популяции лососевых России больше всего влияют особи чужеродных видов рыб, “бегущие” из садков, или специально акклиматизируемые.

Так, в реках многих регионов России отмечены поимки микижи (радужной форели), “бежавшей” с рыбоводных хозяйств или специально выпущенной в водоемы (Лукин, 1998; Голубцов, Малков, 2007). Мировой опыт показывает, что более чем в половине случаев интродукция этого вида приводила к образованию новых популяций. В России самовоспроизводящихся популяции за пределами естественного ареала микижи пока нам не известны, но в некоторых соседних странах они уже возникли. В частности, несколько самовоспроизводящихся популяций этого вида есть в Норвегии (Hesthagen, Sandlund, 2007) и на Хоккайдо (Takami, Aoyama, 1999; Inoue et al., 2009; Hasegawa, 2020). При этом важно отметить, что в 88 % случаев вселение радужной форели вызвало изменение экосистем — по этому показателю вид лидирует среди всех изученных водных организмов (обзор: Garcia-Berthou et al., 2005). Не случайно радужная форель попала в список наиболее опасных инвазионных видов (Lowe et al., 2004).

На Европейском Севере России акклиматизирована горбуша; проблему взаимодействия этого вида с природными популяциями лососевых будет рассмотрена в отдельной записке.

Загрязнение среды обитания

Любое хозяйство, где выращивают гидробионтов, оказывает определенное воздействие на среду обитания лососевых, поскольку в эту среду попадают продукты жизнедеятельности объектов выращивания, химические вещества, применяемые для обеззараживания и чистки конструкций, лекарства, применяемые на хозяйстве. Поэтому появление садковых хозяйств ведет к перестройке сообществ бентоса, фауны рыб и птиц (обзор: Weir, Grant, 2005).

Однако, в большинстве российских регионов масштабы развития аквакультуры невелики и ее влияние на окружающую среду ограничено. Кроме того, поскольку загрязнение среды ухудшает условия обитания рыб, рыбоводы заинтересованы если не в минимизации загрязнения, то, по крайней мере, в снижении концентраций загрязняющих веществ.

Поэтому фактор загрязнения практически всегда учитывается при размещении садковых хозяйств. Кроме того, изменение гидрохимических факторов среды проследить достаточно легко, поэтому и рыбоводы, и природоохранные службы могут вести мониторинг загрязнения и если не избегать его полностью, то хотя бы минимизировать (Прибрежная аквакультура …, 2009).

Положительные факторы влияние аквакультуры на дикие популяции лососей

Правильно организованное пастбищное лососеводство может способствовать восстановлению исчезающих или исчезнувших популяций. Есть, например, отечественный опыт восстановления популяций атлантического лосося в реках Кемь и Выг за счет выпуска “заводской” молоди (Артамонова, Махров, 2015).

Развитие аквакультуры обеспечивает работой население и в избытке снабжает торговую сеть рыбой и водными беспозвоночными. Оба эти фактора в значительной степени снижают браконьерство – основную причину уменьшения запасов диких лососевых в России.

Аквакультура также составляет серьезную конкуренцию промыслу природного лосося, и способствует его снижению.

Методы снижения влияния аквакультуры на генофонд природных популяций лососевых

Правильное размещение рыбоводных хозяйств

Крайне важно пространственно разделить места воспроизводства природных популяция и места размещения аквакультурных хозяйств. Крайне нежелательно развивать товарную аквакультуру на реках, где существуют дикие популяции лососевых.

При выборе места для рыбоводного хозяйства необходимо учесть целый ряд факторов (Прибрежная аквакультура …, 2009). В частности, для садковых хозяйств необходима достаточная глубина акватории, наличие водообмена и в то же время — защищенность садков от сильного волнения. Необходимо принять во внимание также предполагаемый срок эксплуатации хозяйства (от этого зависит уровень нагрузки на экосистему). И особенно важно помнить, что садковые хозяйства могут быть разносчиками инфекции, а значит, ни в коем случае нельзя размещать их на берегах лососевых и форелевых рек.

Эффективный путь снижения уровня загрязнения среды рыбоводными хозяйствами и уменьшения вероятности побегов искусственно выращиваемой рыбы — создание систем замкнутого водоснабжения. Эти системы выгодны и с хозяйственной точки зрения, поскольку позволяют сделать работу рыбоводных модулей более автономной, не зависящей от внешних факторов. В России в настоящее время установка замкнутого водоснабжения создается в пос. Ропша Ленинградской области (Крупкин и др., 2008), начата эксплуатация рыбоводного хозяйства с системой очистки воды в Карелии.

Разработаны и внедряются полузамкнутые рыбоводные садки, состоящие из физического барьера между средой внутри садка и морской средой, и систему очистки поступающей в садок воды (Haaland, 2017). Эти конструкции позволяют снизить как побеги рыб, так и их заболеваемость.

В то же время следует помнить, что система замкнутого водоснабжения предъявляет исключительно высокие требования к ветеринарному состоянию посадочного материала, мерам санитарного контроля и к обеззараживанию поступающей воды на всех стадиях. Ведь при попадании любого инфекционного агента в замкнутую систему водоснабжения она автоматически становится рассадником заразы.

Для предотвращения завоза на территорию России рыб–носителей опасных инфекционных болезней (как показано выше, за рубежом значительно больше опасных заболеваний, чем в хозяйствах нашей страны) необходимо организовать снабжение садковых хозяйств отечественным посадочным материалом. Для этого нужно создавать племенные хозяйства или их филиалы в регионах, где интенсивно развивается форелеводство — прежде всего в Карелии и Мурманской области. Одновременно это позволит существенно увеличить эффективность форелеводства за счет подбора пород, максимально подходящих к условиям региона.

Меры по сохранению генофонда природных популяций

Для того, чтобы своевременно отслеживать воздействие аквакультуры на генофонд природных популяций лососей, необходим постоянный генетический мониторинг. За рубежом его практикуют достаточно широко, но в России генетическим мониторингом охвачена только популяция семги реки Кереть (Артамонова и др., 2008). Между тем, российские популяции лососевых, так же как и популяции лососей в европейских странах, не застрахованы от проникновения в них представителей чужеродных видов и популяций лососевых рыб.

Эффективный метод сохранения генофонда природных популяций — стерилизация искусственно выращиваемых лососей и форелей. В ряде зарубежных стран с этой целью в качестве посадочного материала часто используют искусственно полученных триплоидов. Экспериментально получены, в частности, триплоидные трансгенные атлантические лососи (Cogswell et al., 2002). В России проведены успешные эксперименты по созданию триплоидной горбуши (Артамонова и др., 2018).

Применение генетических методов при мониторинге организмов, патогенных для рыб

Многочисленные случаи вспышек опасных инфекционных заболеваний в рыбоводных хозяйствах Европейского Севера, описанные выше, свидетельствуют о неэффективности существующих мер ихтиопатологического контроля.

Молекулярно-генетические методы позволяют решить эту проблему. Даже единичный экземпляр паразита, бактерии или вируса, присутствующий в тестируемой пробе, теоретически может быть обнаружен с их помощью: эти методы отличаются высокой чувствительностью, специфичностью, быстротой анализа (Харченко, Глазко, 2006; Ребриков и др., 2009). Особенно важно повышать степень надежности выявления патогенных организмов при тестировании посадочного материала и обследовании хозяйств, его производящих.

Молекулярно-генетические методы все чаще используют в зарубежных странах, но для обследования российских популяций благородных лососей их применяют очень редко, а если и применяют, то в основном зарубежные специалисты (Meinila et al., 2004; Kuusela et al., 2005; Zietara et al., 2006, 2008; Евсеева и др., 2009; Артамонова и др., 2012). Обследование племенных хозяйств и оценка безопасности посадочного материала с помощью современных высокочувствительных методов в нашей стране до сих пор не практикуются.

Отлов чужеродных рыб, ограничение их распространения и методы борьбы с переносимыми ими инфекциями в природной среде

Методов борьбы с чужеродными рыбами (представителей видов и популяций из других регионов) известно уже довольно много (обзоры: Thresher et al., 2009; Махров и др., 2014; Карабанов, Кодухова, 2015).

В США для ограничения численности чужеродных видов лососевых их отлавливают при помощи электролова, в небольших водоемах с этой целью применяют жаберные сети. Более того, в некоторых случаях даже целиком уничтожают ихтиофауну при помощи токсикантов и заново зарыбляют водоемы местными видами рыб (Moore et al., 1986; Gresswell, 1991; Knapp, Matthews, 1998; Dunham et al., 2002).

В Австрии для селективного отлова радужной форели используют электролов и удочки (Hager, 1998). На Европейском Севере России имеется опыт селективного изъятия горбуши на рыбоучетном заграждении в реке Варзуга: в верховья реки при сортировке рыбы, оказавшейся в ловушке РУЗа, пропускают семгу, но не горбушу (Зубченко и др., 2004).

Для ограничения распространения чужеродных лососей, на небольших реках, где обитают жилые популяции лососевых рыб, сооружают специальные заграждения. Однако использование заграждений ухудшает условия обитания нативных видов, и возникает опасность генетического вырождения небольших популяций, которые при этом становятся полностью изолированными (Novinger, Rahel, 2003; Fausch et al., 2006).

Описанные меры позволяют частично оградить природные популяции от генетического загрязнения и конкуренции с вселенцами, но особенно опасная ситуация возникает в тех случаях, когда в реку проникают не просто чужеродные рыбы, а носители опасных инфекций. К сожалению, бороться с патогенными вирусами, бактериями и паразитами, попавшими в природные водоемы практически невозможно. Единственный способ уничтожить инфекцию — истребить всю ихтиофауну в водной системе, куда попал паразит, а затем зарыблять водоем заново. В таких сложных случаях используют ядовитые вещества, в частности ротенон, умеренно токсичный для теплокровных. Этот способ очень дорог и к тому же применим только на небольших реках. Тем не менее, его достаточно активно используют в Норвегии для борьбы с неоднократно упоминавшимся выше опасным паразитом Gyrodactylus salaris, который с середины 1970-х годов стал национальным бедствием страны, где лососеводство является одной из самых значимых отраслей экономики (Johnsen, Jensen, 2003).

Выводы

- Интенсивность воздействия аквакультуры на природные популяции лососевых очень различна в разных регионах и варьирует от крайне высокой до пренебрежимо низкой. В большинстве регионов России воздействие аквакультуры на природные популяции лососевых пока носит ограниченный характер, однако в связи с ее быстрым развитием ситуация в ближайшие годы ситуация может измениться в худшую сторону.

- В условиях России основные негативные результаты воздействия аквакультуры:

– распространение опасных вирусов, бактерий и паразитов;

– выпуск в природные водоемы чужеродных видов рыб (что ведет к конкуренции);

– выпуск рыб из отдаленных популяций (это ведет к “генетическому загрязнению”).

- Благоприятные последствия аквакультуры:

– создание рабочих мест и возможности законного приобретения лососевых рыб и продукции из них (это снижает браконьерство на диких рыбах);

– поддержание численности редких и ценных популяций и создание маточных стад редких видов на рыбоводных предприятиях.

Возможности снижения негативного влияния аквакультуры в результате деятельности Ассоциации “Русский лосось”

- Предотвращение ведения товарной аквакультуры на реках, где воспроизводятся природные популяции лососевых.

- Внедрение молекулярно-генетических методов идентификации опасных вирусов, бактерий и паразитов на лососевых рыбоводных хозяйствах России.

- Разработка записки о случаях, когда возможен выпуск искусственно выращенных рыб в природные водоемы (уже осуществляется).

- Участие в международном регулировании выпуска искусственно выращенных рыб в приграничные водоемы и морские акватории.

- Контроль за соблюдением мер по дезинфекции средств лова и снаряжения рыболовами-любителями для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

- Отслеживание рыболовами-любителями распространения чужеродных видов рыб в лососевых реках России.

Более подробная информация по влиянию аквакультуры на популяции атлантического лосося дается в приложении 1.

Литература

Артамонова В.С., Махров А.А. 2015. Генетические методы в лососеводстве и форелеводстве: от традиционной селекции до нанобиотехнологий. М.: Товарищество научных изданий КМК. 128 с.

Артамонова В.С., Махров А.А., Крылова С.С., Лазарева Л.В., Прищепа Б.Ф. 2002. Выпуск молоди семги в “чужие” реки и эффективность работы рыбоводных заводов // Вопросы рыболовства. т. 3. № 3. с. 463-473.

Артамонова В.С., Махров А.А., Шульман Б.С., Буханова А.Л., Беспалая Ю.В., Болотов И.Н. 2012. Глохидиоз у искусственно выращиваемой молоди семги (Salmo salar L.): диагностика путем анализа гена COI митохондриальной ДНК и возможность использования для восстановления популяций редкого вида – европейской жемчужницы (Margaritifera margaritifera L.) // Матер. V Всеросс. конф. с международн. участием по теоретической и морской паразитологии. г. Светлогорск, Калининградской области 23-27 апреля 2012 г. Калининград: АтлантНИРО. с. 23-25.

Артамонова В.С., Пономарева М.В., Игнатенко В.В., Махров А.А. 2018. Особенности развития гонад у искусственно выращенной триплоидной и диплоидной беломорской горбуши Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) // Сибирский экологический журнал. № 3. с. 366-377.

Артамонова В.С., Хаймина О.В., Махров А.А. и др. 2008. Эволюционные последствия вселения паразита (на примере атлантического лосося, Salmo salar L.) // ДАН. т. 423. № 2. с. 275-278.

Бауэр О.Н. 1983. Инфекционные болезни лососевых в условиях искусственного выращивания // Обзорная информация ЦНИИТЭИРХ. вып. 1. с. 1-38.

Головин П.П., Головина Н.А., Учуева Н.К., Пузиков П.И. 2008. Ихтиопатологический мониторинг лососевых рыборазводных заводов Магаданской области // Современное состояние водных биоресурсов. Научн. конф., посвящ. 70-летию С.М. Коновалова. 25-27 марта 2008 г. Владивосток. c. 724-727.

Голубцов А.С., Малков Н.П. 2007. Очерк ихтиофауны Республики Алтай. М.: Товарищество научных изданий КМК. 164 с.

Евсеева Н.В. 2008. Состояние и перспективы ихтиопатологических исследований в аквакультуре Карелии // Садковое рыбоводство. Матер. научн. конф. 13-17 октября 2008 г. Петрозаводск. с. 68-71.

Евсеева Н.В. 2009. Распространение моногенеи Gyrodactylus salaris в садковой аквакультуре Карелии // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера. Материалы XXVIII междунар. конф. 5-8 октября 2009 г. г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия. Петрозаводск. с. 206-209.

Евсеева Н.В., Барская Ю.Ю., Лебедева Д.И. 2009. Первый случай гиродактилеза радужной форели в аквакультуре Карелии // Сб. научн. тр. ГосНИОРХ. вып. 338. с. 71-76.

Завьялова Е.А., Дрошнев А.Е., Гулюкин М.И., Львов Д.К. 2013. Вирусные инфекции рыб // Руководство по вирусологии. М. с. 1123-1132.

Зиланов В.К., Лука Г.И. 2009. Аквакультура Норвегии. Мурманск: Изд-во ПИНРО. 186 с.

Зубченко А.В., Веселов А.Е., Калюжин С.М. 2004. Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha): проблемы акклиматизации на Европейском Севере России. Петрозаводск-Мурманск: “Фолиум”. 82 с.

Зубченко А.В., Алексеев М.Ю. 2020. Биологическое разнообразие популяции атлантического лосося (Salmo salar L.) р. Кола (Мурманская область) в условиях антропогенного воздействия // Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование. Матер. II Междунар. научно-практич. конф. Керчь, 27-30 мая 2020 г.. Симферополь. с. 314-318.

Иешко Е.П., Шульман Б.С., Щуров И.Л., Барская Ю.Ю. 2008. Многолетние изменения эпизоотии молоди лосося (Salmo salar L.) в реке Кереть (бассейн Белого моря), вызванной вселением Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957 // Паразитология. т. 42. вып. 6. с. 486-496.

Иешко Е.П., Щуров И.Л., Шульман Б.С., Барская Ю.Ю., Лебедева Д.И., Широков В.А. 2012. Особенности биологии, паразитофауны и встречаемости опасного паразита Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957 на молоди пресноводного лосося (Salmo salar m. sebago Girard) реки Писта (бассейн Белого моря) // Паразитология. т. 46. вып. 4. с. 279-289.

Итоги работы государственной ветеринарной службы Мурманской области в 2006-2008 годах. http://www.gov-murman.ru/power/comit/veterinary/supervision/files/-20090304_1612.pdf

Карабанов Д.П., Кодухова Ю.В. 2015. Традиционные и перспективные методы борьбы с чужеродными видами рыб // Вестник АГТУ. Сер. Рыбное хоз-во. № 1. с. 124-133.

Крупкин В.З., Голод В.М., Сахаров А.М., Паньков В.Ю. 2008. Производство посадочного материала в УЗВ // Современное состояние и перспективы развития аквакультуры в России. М. с. 103-107.

Лукин А.А. 1998. Интродукция радужной форели Parasalmo mykiss в озеро Имандра (Кольский полуостров) // Вопр. ихтиол. т. 38. № 4. с. 485-491.

Малахова Р.П. 1976. О паразитофауне рыб лососевой реки Писты (бассейн озер Куйто) // Лососевые (Salmonidae) Карелии. Петрозаводск. с. 122-130.

Матишов Г.Г., Берестовский Е.Г. 2010. Сохранение разнообразия лососёвых рыб северных и дальневосточных регионов России // Вестник РАН. т. 80. № 1. с. 52-56.

Махров А.А., Карабанов Д.П., Кодухова Ю.В. 2014. Генетические методы борьбы с чужеродными видами // Российский журнал биологических инвазий. № 2. с. 110-126.

Нечаева Т.А. 2014. Инфекционные болезни радужной форели в рыбоводных хозяйствах Карелии // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. № 2. с. 84-87.

Прибрежная аквакультура. СПб.: РГГМУ. 2009. 287 с.

Ребриков Д.В., Саматов Г.А., Трофимов Д.Ю., Семёнов П.А., Савилова А.М., Кофиади И.А., Абрамов Д.Д. 2009. ПЦР “в реальном времени”. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 215 с.

Рудакова С.Л. 2005. Вероятность распространения вируса инфекционного некроза гемопоэтической ткани в водоемы России при акклиматизации и искусственном воспроизводстве лососей // Чужеродные виды в Голарктике (Борок – 2). Тез. докл. Второго междунар. симпоз. по изучению инвазийных видов. Борок Ярославской области, Россия. 27 сентября – 1 октября 2005 г. Рыбинск – Борок. с. 167-168.

Рудакова С.Л. 2011. К вопросу о бесконтрольных перевозках икры и личинок для выращивания рыб в рыбоводных хозяйствах России // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб. Расшир. матер. III междунар. конф., Борок, 18-22 июля 2011 г. М. с. 253-257.

Румянцев Е.А. 2007. Паразиты рыб в озерах Европейского Севера (фауна, экология, эволюция). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. 252 с.

Рыжков Л.П., Нечаева Т.А., Евсеева Н.В. 2007. Садковое рыбоводство – проблемы здоровья рыб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. 120 с.

ФАO. 2018. Cостояние мирового рыболовства и аквакультуры 2018 – Достижение целей устойчивого развития. Рим.

Хаймина О.В., Шульман Б.С., Широков В.А. и др. 2009. Различие в устойчивости к паразиту Gyrodactylus salaris атлантического лосося (Salmo salar) двух популяций бассейнов Белого и Балтийского морей // Сб. научн. тр. ГосНИОРХ. вып. 338. с. 205-209.

Харченко П.Н., Глазко В.И. 2006. ДНК-технологии в развитии агробиологии. М.: «Воскресенье». 480 с.

Шульман Б.С., Щуров И.Л., Широков В.А., Гайда Р.В. 2007. Паразитофауна молоди пресноводного лосося (Salmo salar m. sebago Girard) реки Писта (бассейн Белого моря) // Паразитология. т. 41. № 1. с. 72-77.

Aamelfot M., Dale O.B., Falk K. 2014. Infectious salmon anaemia – pathogenesis and tropism // J. Fish Diseases. v. 37. P. 291-307.

Bakke T.A., Harris P.D., Hansen H., et al. 2004. Susceptibility of Baltic and East Atlantic salmon Salmo salar stocks to Gyrodactylus salaris (Monogenea) // Diseases of Aquatic Organisms. v. 58. p. 171-177.

Bakke T.A., Jansen P.A., Kennedy C.R. 1991. The host specificity of Gyrodactylus salaris Malmberg (Platyhelminthes, Monogenea): susceptibility of Oncorhynchus mykiss (Walbaum) under experimental conditions // J. Fish Biol. v. 39. p. 45-57.

Boxaspen K. 2006. A review of the biology and genetics of the sea lice // ICES J. Mar. Sci. v. 63. p. 1304-1316.

Cogswell A.T., Benfey T.J., Sutterlin A.M. 2002. The hematology of triploid and diploid transgenic Atlantic salmon (Salmo salar) // Fish Physiology and Biochemistry. v. 24. p. 271-277.

Dalgaard M.B., Larsen T.B., Jorndrup S., Buchmann K. 2004. Differing resistance of Atlantic salmon strains and rainbow trout to Gyrodactylus salaris infection // J. Aquat. Anim. Health. v. 16. p. 109-115.

Dunham J.B., Adams S.B., Schroeter R.E., Novinger D.C. 2002. Allien invasions in aquatic ecosystems: Toward an understanding of brook trout invasions and potential impacts on inland cutthroat trout in western North America // Reviews in Fish Biology and Fisheries. v. 12. p. 373-391.

Fausch K.D., Rieman B.E., Young M.K., Dunham J.B. 2006. Strategies for conserving native salmonid populations at risk from nonnative fish invasions: Tradeoffs in using barriers to upstream movement. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 44 p.

Ford J.S., Myers R.A. 2008. A global assessment of salmon aquaculture impacts on wild salmonids // PLoS Biology. v. 6. e33.

Garcia-Berthou E., Alcaraz C., Pou-Rovira Q. et al. 2005. Introduction pathways and establishment rates of invasive aquatic species in Europe // Can. J. Fish. Aquat. Sci. v. 62. p. 453-463.

Gresswell R.E. 1991. Use of antimycin for removal of brook trout from a tributary of Yellowstone lake // North American Journal of Fisheries Management. v. 11. p. 83-90.

Haaland S.A. 2017. Semi-closed containment systems in Atlantic salmon production Comparative analysis of production strategies. Norwegian University of Science and Technology. 86 p.

Hasegawa K. 2020. Invasions of rainbow trout and brown trout in Japan: A comparison of invasiveness and impact on native species // Ecol. Freshw. Fish. V. 23. P. 419-428.

Hastein T., Lindstad T. 1991. Diseases in wild and cultured salmon: possible interaction // Aquaculture. v. 98. p. 277-288.

Hesthagen T., Sandlund O.T. 2007. Non-native freshwater fishes in Norway: history, consequences and perspectives // Journal of Fish Biology. v. 71. Supplement D. p. 173–183.

Inoue M., Miyata H., Tange Y., Taniguchi Y. 2009. Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) invasion in Hokkaido streams, northern Japan, in relation to flow variability and biotic interactions. // Can. J. Fish Aquat Sci. V. 66. P. 1423–1434.

Johansen L.-H., Jensen I., Mikkelsen H., Bjørn P.-A., Jansen P.A., Bergh Ø. 2011. Disease interaction and pathogens exchange between wild and farmed fish populations with special reference to Norway // Aquaculture. v. 315. p. 167-186.

Johnsen B.O., Jensen A.J. 2003. Gyrodactylus salaris in Norwegian rivers // Atlantic salmon: biology, conservation and restoration. Petrozavodsk. p. 38-44.

Keranen A.-L., Koski P., Kulonen K. et al. 1992. Occurrence of infectious fish diseases in fish farms in Northern Finland // Acta. Vet. Scand. v. 33. p. 161-167.

Knapp R.A., Matthews K.R. 1998. Eradication on nonnative fish by gill netting from a small mountain lake in California // Restoration Ecology. v. 6. p. 207-213.

Kuusela J., Holopainen R., Meinila M. et al. 2005. Potentially dangerous Gyrodactylus salaris in Russian Karelia: harmless and harmful combination of host species and parasite strains // Лососевидные рыбы Восточной Фенноскандии. Петрозаводск. с. 47-55.

Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. 2004. 100 of the world’s worst invasive alien species. A selection from the global invasive species database. Auckland: Invasive species specialist group. 12 p.

Lyngstad T.M., Jansen P.A., Sindre H., Jonassen C.M., Hjortaas M.J., Johnsen S., Brun E. 2008. Epidemiological investigation of infectious salmon anaemia (ISA) outbreaks in Norway // Preventive Veterinary Medicine. V. 84. P. 213-227.

Meinila M., Kuusela J., Zietara M.S., Lumme J. 2004. Initial steps of speciation by geographic isolation and host switch in salmonid pathogen Gyrodactylus salaris (Monogenea: Gyrodactylidae) // Int. J. Parasitol. v. 34. p. 515-526.

Moore S.E., Larson G.L., Ridley B. 1986. Population control of exotic rainbow trout in streams of a natural area park // Environmental Management. v. 10. p. 215-219.

Novinger D.C., Rahel F.J. 2003. Isolation management with artificial barriers as a conservation strategy for cutthroat trout in headwater streams // Conserv. Biol. v. 17. p. 772-781.

Peeler E., Thrush M., Paisley L., Rodgers C. 2006. An assessment of the risk of spreading the fish parasite Gyrodactylus salaris to uninfected territories in the European Union with the movement of live Atlantic salmon (Salmo salar) from coastal waters // Aquaculture. v. 258. p. 187-197.

Ström-Bestor M., Mustamäki N., Heinikainen S., Hirvelä-Koski V., Verner-Jeffreys D., Wiklund T. 2010. Introduction of Yersinia ruckeri biotype 2 into Finnish fish farms // Aquaculture. v. 308. p. 1-5.

Takami T., Aoyama T. 1999. Distributions of rainbow trout and brown trout in Hokkaido, northern Japan. // Wildlife Conserv. Jpn. V. 4. P. 41–48.

Источник