- Фиброзно-кистозная мастопатия

- Фиброзно-кистозная мастопатия: причины, симптомы, диагностика

- Симптомы фиброзно-кистозной мастопатии

- Диагностика заболевания

- Разновидности и фазы мастопатии

- Фиброзно-кистозная мастопатия: лечение и профилактика

- Профилактика мастопатии

- Фиброз молочной железы

- Фиброз молочных желез может быть составляющей различных патологических состояний в молочных железах:

- Симптомы фиброза

- Лечение фиброза молочной железы

- «Клиника профессора Карташевой»: эффективное лечение фиброза молочной железы

- Фибросклероз молочной железы

- Причины развития патологии

- Признаки патологии

- Диагностика заболевания

- Лечение заболевания

- Фиброаденома молочной железы — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы фиброаденомы молочной железы

- Патогенез фиброаденомы молочной железы

- Классификация и стадии развития фиброаденомы молочной железы

- Осложнения фиброаденомы молочной железы

- Диагностика фиброаденомы молочной железы

- Лечение фиброаденомы молочной железы

- Прогноз. Профилактика

Фиброзно-кистозная мастопатия

Фиброзно-кистозная мастопатия молочных желез – это состояние, которое характеризуется появлением уплотнений в груди. Мастопатия развивается более чем у 50 % женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Почему возникает эта проблема? Что делать, если у вас появилась мастопатия? Как ставят диагноз и лечат это заболевание?

Фиброзно-кистозная мастопатия: причины, симптомы, диагностика

Любые изменения в тканях молочной железы происходят под влиянием гормонов, вернее, при аномальном изменении гормонального фона. При длительном гормональном дисбалансе (например, избытке эстрогенов) развивается мастопатия.

Какие причины вызывают гормональные сбои?

- Гинекологические заболевания.

- Нарушения в работе щитовидной железы.

- Сахарный диабет.

- Нарушения жирового обмена (жировая ткань вырабатывает эстрогены).

- Заболевания печени.

- Частые стрессы.

- Наследственные заболевания эндокринной системы.

- Аборты.

- Отсутствие половой жизни.

- Вредные условия труда.

Симптомы фиброзно-кистозной мастопатии

Основной признак заболевания – появление уплотнений в груди, преимущественно в верхней части. Новообразования можно самостоятельно нащупать. Часто они болезненные, боль может отдавать в область руки или лопатки.

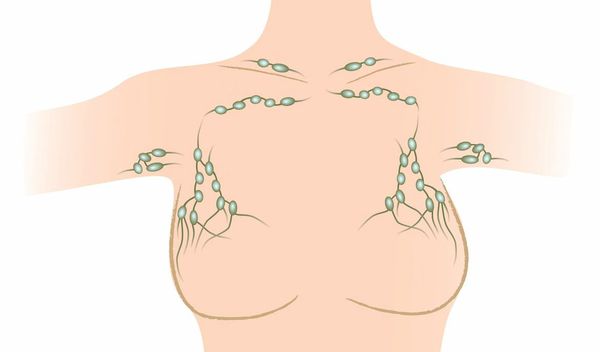

Также можно заметить увеличение лимфоузлов в подмышечных впадинах и нетипичные выделения из сосков. При появлении этих признаков следует обратиться к маммологу.

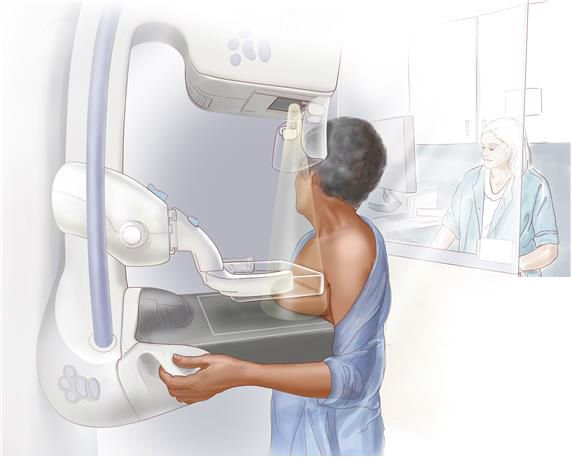

Диагностика заболевания

Для постановки диагноза проводят следующие процедуры (не все они обязательные):

- сбор анамнеза;

- пальпация молочных желез;

- маммография;

- УЗИ молочных желез;

- МРТ;

- обследование органов эндокринной системы;

- анализ крови.

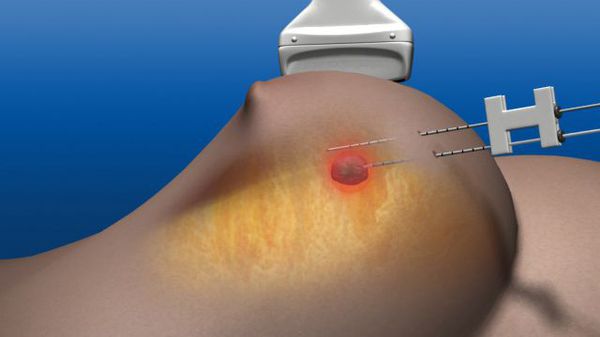

При выявлении больших уплотнений в груди может быть дополнительно назначена биопсия молочных желез. В грудь вводят иглу и забирают микроскопический кусочек ткани на анализ. Это исследование позволяет оценить состояние клеток и определить, какой характер имеет опухоль – доброкачественный или злокачественный.

Разновидности и фазы мастопатии

Существует три формы мастопатии:

- Фиброзная форма – характеризуется образованием множественных небольших уплотнений по всей молочной железе. Данный вид мастопатии наименее опасен и имеет хорошие прогнозы в лечении.

- Кистозно-узловая форма означает, что в груди образовались кисты (узлы) значительных размеров, которые сдавливают сосуды, провоцируя отеки, нарушение кровообращения в тканях молочных желез и другие серьезные осложнения.

- Смешанная форма – это сочетание фиброзной и кистозно-узловой форм заболевания.

Также выделяют три клинические фазы мастопатии. Они отличаются по возрастному диапазону и тяжести заболевания:

- I фаза. Возраст от 20 до 30 лет. Менструальный цикл регулярный или слегка укороченный, за 5–7 дней до менструации ощущается болезненность молочных желез, уплотнение и повышение чувствительности.

- II фаза. Возраст от 30 до 40 лет. За 2-3 недели до менструации появляется боль и тяжесть в груди. Также в молочной железе нащупываются небольшие болезненные уплотненные участки.

- III фаза. Возраст после 40 лет. Боль в груди не слишком интенсивная, возникает периодически. Прощупываются кистозные образования диаметром до 3 см, из сосков выделяется коричнево-зеленый секрет.

Фиброзно-кистозная мастопатия опасна тем, что железистая ткань из-за гормональных сбоев может перерождаться в злокачественные новообразования.

Фиброзно-кистозная мастопатия: лечение и профилактика

На ранней стадии заболевание не приносит женщине большого дискомфорта. Многие даже не обращаются к специалистам. Уплотнения могут рассасываться и сами собой вследствие естественных изменений гормонального фона. Но все-таки лучше не рисковать своим здоровьем и своим будущим: если вы обнаружили уплотнение в груди, которое не исчезло в течение цикла, то следует показаться врачу.

Для лечения мастопатии специалисты используют различные методы, в зависимости от формы и стадии заболевания. Лекарственная терапия может включать себя прием различных препаратов:

- гормональные средства,

- мочегонные и седативные препараты;

- противовоспалительные средства;

- средства, регулирующие разрастание тканей (например, индол-3-карбинол);

- антиоксиданты (например, ресвератрол, витамин Е, бета-каротин);

- гепатопротекторы;

- препараты йода.

Некоторые средства могут объединять сразу несколько составляющих терапии при мастопатии. Например, препарат Имастон содержит два активных компонента: индол-3-карбинол и ресвератрол в эффективных количествах. В комплексе они замедляют разрастание клеток, защищают ткань груди от вредного действия избытка эстрогенов и способствуют уничтожению клеток, которые делятся неправильно.

Профилактика мастопатии

В первую очередь всем девушкам и женщинам желательно регулярно проводить самообследование груди. Не менее важно своевременно обращаться к врачам при проблемах с циклом, т.к. они часто вызваны гормональными сбоями, лежащими в основе развития мастопатии.

Доказано, что кофеин негативно влияет на гормональный фон женщины, поэтому врачи советуют максимально ограничить прием кофе и крепкого чая.

Еще одним важным фактором в поддержании нормального гормонального фона и сохранении женского здоровья является регулярная половая жизнь.

Если у женщины есть родственницы с мастопатией, то важно помнить, что она находится в группе риска, поэтому ей следует:

- по возможности избегать стрессов;

- включить в рацион больше овощей и фруктов;

- отказаться от курения, т.к. табачный дым провоцирует мастопатию.

Будьте внимательны к своему здоровью!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ. МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ЭКСПЕРТОВ.

Источник

Фиброз молочной железы

Фиброз молочной железы – замещение железистой ткани молочной железы плотной соединительной тканью в ходе физиологических или патологических процессов. Повышенное образование фиброзной ткани в молочной железе может возникать при патологических процессах и провоцировать образование кист и узлов. Фиброз является одним из составляющих элементов формирования такого патологического состояния, как фиброзно-кистозная мастопатия. В последние годы распространение данной болезни стало носить по-настоящему угрожающий характер. Изменение образа жизни, отказ от грудного вскармливания, развитие маститов, избыточный вес, раннее половое созревание и довольно поздний климакс, заболевания яичников и щитовидной железы — все это обуславливает значительную чувствительность организма к малейшему изменению гормонального фона. Гормональный дисбаланс ведет к изменению соотношения жировой, железистой и соединительной ( фиброзной) ткани в молочной железе и развитию фиброзно-кистозной мастопатии, составляющей частью которой является фиброз.

Фиброз молочных желез может быть составляющей различных патологических состояний в молочных железах:

1. Очаговый фиброз молочной железы или узловая фиброзная мастопатия – разновидность болезни, в ходе которой возникают фиброзные очаги, нередко в сочетании с кистами.

2. Послеоперационный или постлучевой фиброз, как следствие предшествующего лечения

Локальный( очаговый) фиброз молочной железы является начальной стадией развития заболевания. На данном этапе болезнь обнаруживается при физикальнои осмотре или при УЗ-исследовании молочных желез ( после 40 лет – при маммографии).

3. Диффузный фиброз молочной железы – как составляющая диффузной фиброзно-кистозной, фиброзно-железистой мастопатии или диффузной фиброзно-жировой инволюции.

Симптомы фиброза

- Узловые образования, уплотнения в молочных железах;

- Изменение цвета кожных покровов;

- Выделения из сосков;

- Ощущение «тяжести», боли в молочных железах во второй половине менструального цикла.

Лечение фиброза молочной железы

Поскольку фиброзно-кистозная или фиброзно-железистая мастопатия может быть неблагоприятным фоном для развития более серьезной патологии, в том числе и рака, лечение откладывать не стоит.

Проведение консервативной терапии при диффузных формах мастопатии подразумевает комплексное воздействие на организм с целью устранения причин, приведших к гормональному дисбалансу. Чтобы успешно вылечить фиброз, потребуется:

- Эффективная медикаментозная коррекция предменструального синдрома;

- Выявление и лечение сопутствующей патологии матки и яичников;

- Лечение эндокринной патологии другой локализации ( заболеваний щитовидной железы, опухолей гипофиза и надпочечников, гиперпролактинемии и др.);

- Прием препаратов, нормализующих гормональный фон.

- Независимо от того, какое именно лечение является необходимым, выполнение врачебных предписаний должно осуществляться только под медицинским контролем.

«Клиника профессора Карташевой»: эффективное лечение фиброза молочной железы

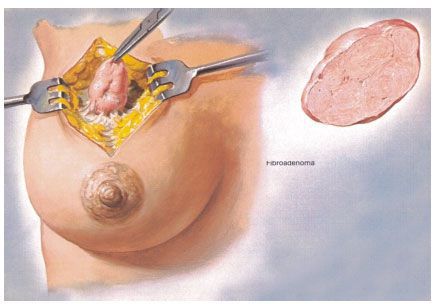

Хирургическое лечение узловой фиброзно-кистозной мастопатии, не подразумевает удаления молочной железы полностью, а лишь устранение кист или фиброзных узлов. Операция, как метод лечения фиброза, используется при наличии «узла» в молочной железе и при выявлении пролиферации или атипической гиперплазии при пункционной или трепан-биопсии опухолевого узла.

Независимо от того, какое именно лечение является необходимым, выполнение врачебных предписаний должно осуществляться только под медицинским контролем.

Источник

Фибросклероз молочной железы

Фибросклероз – это дисплазия соединительной ткани молочной железы, провоцирующим фактором развития котрой является некроз железистой ткани и преобразование его в соединительную, наступающий вследствие повышенной активности нерастворимого белка фибрина.

В участках патологии формируется плотное образование с неровными краями или диффузный узел доброкачественной природы. Опухоль чаще всего образуется в одной молочной железе, реже – одновременно в обоих. Фибросклероз диагностируют у женщин 30-50 лет. Риск онкоперерождения патологии незначителен, но симптоматика заболевания схожа с другими, более опасными патологиями, поэтому важна качественная дифференциальная диагностика опухолевых процессов в груди и их своевременное лечение.

Причины развития патологии

Основными причинами возникновения фиросклероза являются:

- травмы груди;

- хронические заболевания мочеполовой системы;

- ношение неудобного и слишком тесного бюстгальтера;

- аутоиммунные нарушения;

- неконтролируемый прием гормональных препаратов;

- эндокринные нарушения – ожирение, сахарный диабет;

- патологии яичников и щитовидной железы.

Признаки патологии

Фибросклероз молочной железы может сопровождаться следующими симптомами:

- болезненность при пальпации молочных желез;

- увеличение объема и отек молочной железы, кожа железы становится чувствительной и грубеет;

- усиление болезненности груди перед менструацией, по ее окончании боль проходит;

- наличие патологических выделений из груди – прозрачных или желтоватого цвета.

Заболевание часто сопровождается ухудшением психического состояния — депрессией, раздражительностью.

Диагностика заболевания

На начальной стадии болезнь протекает без выраженных симптомов и ее можно диагностировать только с помощью специальных исследований. Для диагностики применяются УЗИ и маммография молочных желез, МРТ, при наличии патологических выделений из соска проводится их анализ. Для выявления характера имеющихся новообразований проводится биопсия патологических участков и последующее гистологическое исследование полученных биоматериалов.

Лечение заболевания

Фиброзно-кистозные образования соединительной ткани молочной железы не перерождаются в рак молочных желез, но участки патологии могут затруднять диагностику патологических изменений грудных желез и приносить сильный дискомфорт пациенткам. Лечение патологии направлено на предотвращение увеличения опухоли, нормализацию гормонального фона, лечение сопутствующих патологий, стабилизацию нервно-психического состояния пациентки. Медикаментозными средствами избавиться от опухоли нельзя, но можно приостановить ее рост, а также удалить хирургическим путем.

- Энуклеация. Применяется для удаления единичных новообразований небольшого размера.

- Секторальная резекция – удаление участка (сектора) молочной железы с множественными новообразованиями при рецидивирующем течении болезни.

При появлении признаков развития новообразований или для качественной диагностики состояния молочных желез обращайтесь в медицинский центр «Дом здоровья». У нас ведут прием высококвалифицированные специалисты в области онкологии и маммологии, специализирующиеся на лечении новообразовании молочных желез. В любое удобное время в клинике можно пройти весь спектр исследований молочных желез – УЗИ, маммографию, сделать биопсию измененных тканей, провести гистологические и цитологические исследования. По результатам обследования в клинике можно получить квалифицированную консультацию по характеру имеющихся нарушений.

Записаться на консультацию можно по телефону: + 7 (812) 407-10-17, + 7 (812) 701-20-44.

Источник

Фиброаденома молочной железы — симптомы и лечение

Что такое фиброаденома молочной железы? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Степыко С. Б., онколога со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Фиброаденома молочной железы — это доброкачественная опухоль, развивающаяся из железистой ткани; одна из форм узловой мастопатии . Данная патология часто возникает у молодых девушек 15-35 лет, пик заболеваемости приходится на 20-летний возраст. Узлы обычно образуются в одной молочной железе, у 10 % пациенток они двусторонние [4] .

Размер опухоли в большинстве случаев не превышает 2-3 см. Иногда формируются гигантские фиброаденомы диаметром до 6 см и больше. У 20 % женщин новообразования множественные [4] , в остальных случаях — единичные.

Точные причины заболевания неясны — известны только факторы, которые способствуют образованию фиброаденомы молочной железы .

Ведущий фактор развития фиброаденомы — относительная или абсолютная гиперэстрогения (избыток эстрогенов) и дефицит прогестерона. При относительном повышении уровня эстрогена возрастная норма этого гормона сохраняется, но нарушается его пропорция с прогестероном. Абсолютное повышение означает, что количество эстрогенов выше нормы.

Также риск появления фиброаденомы увеличивается в следующих случаях:

- раннее менархе (первая менструация);

- отсутствие беременностей и родов [7] ;

- первая беременность в возрасте после 30 лет;

- период лактации менее одного месяца и более одного года;

- многократные искусственные аборты;

- избыточный вес и ожирение — увеличение индекса массы тела до 25-29,9 кг/м 2 [11] ;

- сопутствующие гинекологические заболевания: миома матки , гиперплазия эндометрия, эндометриоз ;

- применение гормональных средств контрацепции в возрасте до 20 лет [4] ;

- врождённые синдромы: синдром Каудена (множественные доброкачественные узловые опухоли, фиброзно-кистозная мастопатия, ранняя доброкачественная опухоль матки, поражение пищеварительного тракта), синдром Маффуччи (множественные опухоли хрящевой ткани в костном мозге или других органах), синдром Беквита — Видемана (непропорциональный рост органов и всего организма уже в период внутриутробного развития, асимметрия тела, эмбриональные опухоли и множественные грыжи) [11] ;

- афроамериканская раса;

- хронический стресс, неврозы ;

- травмы груди или перенесённые операции.

Подростковый возраст, когда происходит становление менструального цикла, сам по себе является одним из факторов риска образования фиброаденомы молочной железы. В этот период гипоталамо-гипофизарная система работает несовершенно, из-за чего в организме может наблюдаться гиперэстрогения, которая сопровождается дисфункциональными маточными кровотечениями.

Предшествовать формированию узлов в молочных железах могут болезни печени. Это связано с нарушением метаболизма стероидных гормонов. При патологии надпочечников и щитовидной железы нарушается выработка активных веществ, участвующих в производстве половых гормонов [5] .

У женщин с эндометриозом и миомой матки частота развития фиброаденомы возрастает. При воспалительных заболеваниях яичников и доброкачественных опухолях изменяется нейроэндокринная регуляция, часто возникают нарушения менструального цикла и недостаточность лютеиновой фазы. Со временем это приводит к фиброаденоме.

Заболевания, связанные с дефицитом прогестерона, также сопровождаются появлением узлов в молочной железе. При синдроме поликистозных яичников у женщин отсутствует овуляция, поэтому во вторую (лютеиновую) фазу цикла жёлтое тело яичников не активно. Возникшая нехватка прогестерона проявляется разрастанием ткани молочной железы [7] .

При гиперпролактинемии изменяется нормальная продукция гормонов: высвобождение пролактина подавляет овуляцию, но повышает чувствительность клеток груди к эстрогенам. Таким образом возникает гиперэстрогения на фоне снижения концентрации прогестерона.

Симптомы фиброаденомы молочной железы

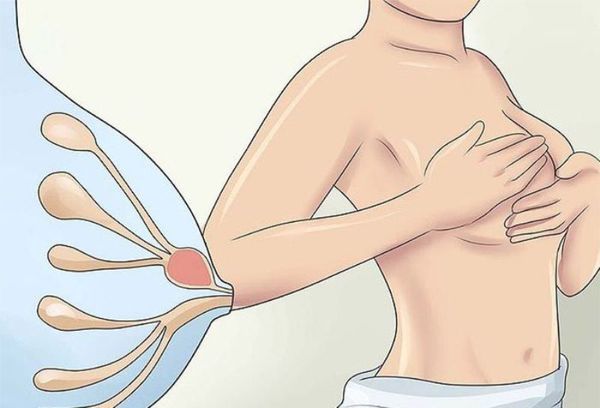

Заподозрить фиброаденому на ранней стадии тяжело, так как болезнь протекает без видимых симптомов. Поводом для обращения к врачу становится пальпируемое образование, которое достигает диаметра 2-3 см. Узел чаще располагается в верхне-боковой части молочной железы. В случае множественной фиброаденомы пальпируется сразу несколько узлов разного объёма, расположенных на расстоянии друг от друга.

Для фиброаденомы не характерны изменения кожи, покраснение или деформация. При небольшом объёме опухоли размер молочной железы остаётся прежним. В положении лёжа на спине опухоль не исчезает. Гигантские единичные узлы вызывают одностороннее увеличение груди, заметную асимметрию при визуальном осмотре.

Женщина может самостоятельно обнаружить фиброаденому, если после окончания менструации проведёт самообследование молочных желёз. Во время осмотра груди перед зеркалом заметного нарушения симметрии не будет. При пальпации можно прощупать плотное образование, которое легко смещается под пальцами.

Так как фиброаденома сопровождается гормональными нарушениями, во второй половине цикла у пациенток появляется мастодиния — боль и напряжённость в молочной железе. Болезненность иногда сопровождается изменением чувствительности сосков: даже контакт с одеждой становится неприятным. При этом сама опухоль при пальпации обычно безболезненна.

Во второй половине цикла фиброаденома может увеличиваться в размерах. У женщин с предменструальным синдромом это связано с задержкой жидкости и развитием отёка тканей груди. Иногда такое состояние ошибочно принимают за начало активного роста опухоли.

Выделения из сосков при фиброаденоме появляются редко. Они могут быть заметны во второй половине цикла. При надавливании на сосок может возникнуть серозная, мутно-белая или коричневая жидкость. Примесь крови является неблагоприятным прогностическим признаком: такой симптом может указывать на рак груди [7] .

Для фиброаденомы не характерны изменения лимфоузлов, поэтому при пальпации подключичных, надключичных и подмышечных групп узлов не наблюдается увеличение в размерах или уплотнение тканей.

Патогенез фиброаденомы молочной железы

Фиброаденома — это комбинированная пролиферация (разрастание) элементов эпителия и соединительной ткани. Обычно она наблюдается в молочных долях, поэтому частота развития доброкачественной опухоли увеличивается в молодом возрасте, когда грудь ещё незрелая, т. е. до лактации [12] .

Основная роль в образовании узловой мастопатии принадлежит эстрогенам. Они вызывают следующие изменения в тканях груди:

- усиление пролиферации эпителия;

- активный рост протоков;

- увеличение активности фибробластов;

- разрастание соединительной ткани.

Но не у всех женщин с относительной гиперэстрогенией наблюдается фиброаденома. Поэтому считается, что для начала роста узлов необходимо достаточное количество рецепторов к эстрогенам [5] . У здоровых женщин активность рецепторного аппарата остаётся нормальной, но при нейроэндокринных нарушениях чувствительность к эстрогенам возрастает.

Эстрогены влияют на рост фиброаденоматозных узлов не только напрямую, но и косвенно. Непрямой механизм связан с активацией выработки факторов роста, которые поступают в молочную железу с током крови или вырабатываются из расположенных рядом клеток. На ткани молочной железы влияют следующие вещества:

- эпидермальный фактор роста (ЭФР);

- инсулиноподобный фактор роста первого и второго типа (ИПФР-I и ИПФР-II);

- α-трансформирующий фактор роста (α-ТФР);

- протоонкогены c-foc, c-myc, c-jun.

Прогестерон действует как антагонист эстрогенов. Он вызывает железистую трансформацию тканей груди, усиливает влияние ферментов, которые способны окислять эстрадиол в менее активный эстрон, а затем превращать его в неактивный эстрон-сульфат. Также прогестерон снижает чувствительность рецепторов к эстрогенам и тормозит разрастание тканей [7] . При недостатке гормона во второй фазе цикла все эти механизмы, которые сдерживают развитие доброкачественной опухоли, отсутствуют или не выражены.

Итак, у женщин с недостатком прогестерона, а также абсолютным или относительным избытком эстрогенов на протяжении всего менструального цикла стимулируется рост эпителиальной и соединительной ткани. Но это проявляется в участках железы, наиболее чувствительных к влиянию гормонов, имеющих больше количество рецепторов к ним. В связи с этим постепенно формируется плотный узел.

У женщин с зачатками непальпируемой фиброаденомы спонтанный рост узла может начаться в период беременности или лактации. При первом варианте в основе патогенеза лежит увеличение уровня эстрогенов и чувствительности к ним, несмотря на то, что в организме беременной повышен прогестерон. В период лактации рост узла может быть связан с активностью пролактина и дефицитом прогестерона [6] .

В большинстве случаев фиброаденома увеличивается до размера 2-3 см и затем останавливается в развитии [11] . Около 5-10 % опухолей спонтанно регрессируют в течение нескольких лет, чаще всего это наблюдается в подростковом возрасте на фоне установления нормального менструального цикла. По некоторым данным, регресс у подростков наблюдается в 40 % случаев [11] .

В зрелом возрасте в тканях фиброаденомы развивается гиалиноз — участки соединительной ткани, напоминающие хрящ, при этом гибнут клетки, могут появляться кальцификаты — отложения солей кальция. Поэтому доброкачественные опухоли, выявляемые в период менопаузы, имеют обызвествление, которое говорит о длительном существовании образования.

Классификация и стадии развития фиброаденомы молочной железы

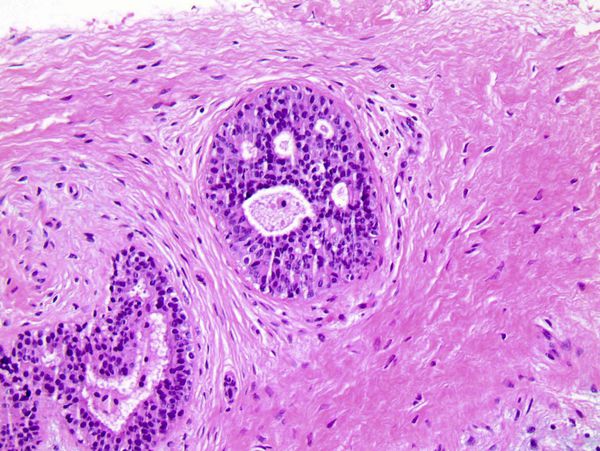

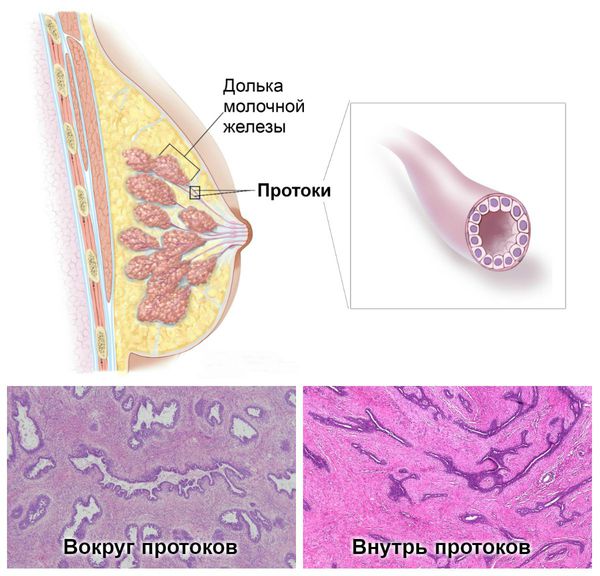

По гистологическому строению выделяют следующие типы фиброаденомы:

- периканаликулярная опухоль — новообразование, которое разрастается вокруг протоков молочных желёз;

- интраканаликулярная опухоль — узел, растущий внутрь протоков;

- смешанная опухоль — образование, сочетающее характеристики предыдущих двух типов;

- ювенильная фиброаденома — узел, возникающий в незрелой груди молодых девушек до установления менструального цикла;

- листовидная фиброаденома — опухоль, склонная к малигнизации (перерождению в рак), имеет три степени атипии, может сочетать в себе клетки с нормальным, пограничным и атипическим строением [4] .

Периканаликулярная фиброаденома встречается в 51 % случаев. Она чётко отделяется от окружающих тканей и с возрастом подвергается дистрофическим изменениям. Этот тип опухолей чаще наблюдается у женщин после 45 лет.

На долю интраканаликулярных аденом приходится 47 % случаев, а смешанный тип обнаруживается у 2 % пациенток. Эти опухоли характеризуются дольчатым строением, контуры образования нечёткие, структура узла неоднородная [4] .

Листовидная (филлоидная) опухоль развивается у женщин 40-60 лет из внутрипротоковой фиброаденомы. Для неё характерен быстрый рост и увеличение в диаметре до 10 см и более. На начальных стадиях она напоминает другие типы фиброаденомы. Листовидная фиброаденома приводит к видимой деформации молочной железы, истончению и побледнению кожных покровов. Рецидив узла наблюдается в 30-40 % случаев [6] .

Осложнения фиброаденомы молочной железы

Как правило, фиброаденома молочной железы является доброкачественной и редко приводит к развитию осложнений. Наиболее опасна интраканаликулярная и листовидная опухоль. В первом случае малигнизация (перерождение в рак) наблюдается в 2-7,5 раз чаще, чем при периканаликулярном типе фиброаденомы [5] .

Риск пролиферативных изменений связывают с сопутствующими гинекологическими заболеваниями. Исследования показывают, что патология способна прогрессировать в течение пяти лет при сочетании с эндометриозом у 14,7 % пациенток, с миомой матки у 4 % женщин [9] .

Листовидная опухоль может перерождаться в саркому (злокачественную опухоль) у 10 % пациенток, в 15 % случаев она склонна к метастазированию (образованию вторичных очагов опухоли). По данным различных авторов, злокачественное перерождение происходит в 20-25 % случаев [4] .

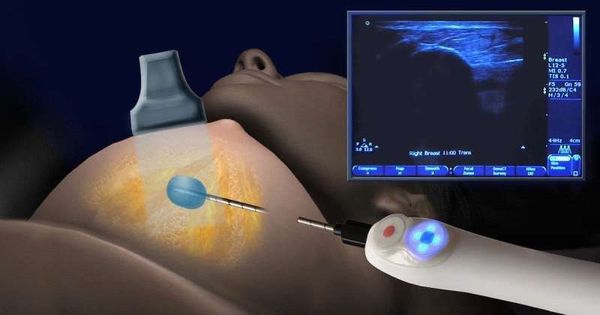

Диагностика фиброаденомы молочной железы

На консультацию к врачу-маммологу лучше приходить после менструации на 5-9 день цикла, чтобы исключить влияние предменструальных изменений на грудные железы: нагрубание и отёк.

Врач выясняет анамнез жизни, чтобы установить факторы, которые могли привести к патологии. Осмотр проводится в положении стоя и лёжа с запрокинутой за голову рукой. При пальпации обнаруживается плотный узел, который легко смещается и не вызывает болезненности. Локализуется преимущественно в верхней части груди. Форма узла обычно овоидная (по типу яйца) или круглая, поверхность чаще бугристая, неровная.

Для подтверждения диагноза проводится УЗИ фиброаденомы. Исследование также необходимо выполнить в первые дни после окончания менструации. У женщин после 45 лет из-за возрастных изменений в тканях УЗИ может оказаться неинформативным [10] .

Признаками доброкачественного новообразования на УЗИ являются:

- овальная, округлая или дольчатая форма;

- гомогенная (однородная) эхоструктура, с низкой интенсивностью, внутри узла может наблюдаться эхогенность неоднородного характера;

- иногда визуализируется чёткий акустический ободок, заднее акустическое усиление — яркий сигнал позади образования;

- края иногда неровные, микродольчатые, имеется задняя акустическая тень [2] .

Доброкачественная опухоль вписывается в соотношение по длине и ширине, которое должно быть менее 1:1. При надавливании на очаг наблюдается усиление гомогенности узла. Но при компрессии (сдавлении) внутренняя эхоструктура не изменяется, форма уплощается.

Данные УЗИ дополняет допплерография. Для интраканаликулярной фиброаденомы характерна васкуляризация (образование сосудистой сети) в 33 % случаев. Периканаликулярные новообразования не имеют сосудов, регистрируются только огибающие ветви [10] .

Маммография не рекомендуется в качестве рутинного метода исследования у молодых женщин. В зрелом и пожилом возрасте на снимке фиброаденома выглядит как единичное новообразование с равномерной плотностью, которая больше, чем у окружающих тканей. Отчётливо различима овальная или округлая форма, дольчатое строение. Иногда имеется сходство с кистой . В период менопаузы происходит обызвествление опухоли от периферии к центру. В редких случаях визуально форма узла атипичная, контур нечёткий [2] .

По показаниям проводится МРТ-диагностика. Но она не всегда позволяет отличить злокачественный процесс от доброкачественного. На МРТ-снимке опухоль выглядит, как овальное новообразование с ровными или дольчатыми краями. Картина усиления может быть разной: если его нет или происходит задержка — преобладает фиброз, при выраженном поглощении контраста — аденоматоз.

Точно дифференцировать злокачественное и доброкачественное новообразование можно при помощи цитологического или гистологического исследования. Для этого применяются следующие методы:

- пункционная биопсия — исследование проводится под контролем УЗИ, тонкой иглой из узла берётся клеточный материал для последующего цитологического анализа;

- трепан-биопсия — при помощи специальной иглы на гистологический анализ берут столбик тканей, метод позволяет сохранить послойное расположение клеток и имеет большее диагностическое значение.

Лабораторная диагностика необходима только в плане подготовки к хирургическому удалению опухоли.

Исследование гормонального профиля не входит в перечень обязательных методов, но может проводиться при наличии сопутствующих гинекологических заболеваний.

Лечение фиброаденомы молочной железы

В подростковом возрасте случайно обнаруженная фиброаденома молочной железы требует наблюдения. Если опухоль не увеличивается в размерах, есть вероятность, что после установления овуляторных менструальных циклов она самостоятельно регрессирует. В некоторых исследованиях допускается наблюдательная тактика у пациенток до 25 лет, если диагноз подтверждён морфологически. При этом на осмотр к врачу необходимо приходить каждые шесть месяцев. При обнаружении фиброаденомы после 40 лет выжидательная тактика не допускается [4] .

Разработаны абляционные методики удаления фиброаденомы, которые менее травматичны, чем операция на груди, и дают хороший результат. Используют следующие способы:

- криоабляция;

- лазерная деструкция;

- ФУЗ-абляция (HIFU-терапия);

- хирургическое лечение.

Криоабляция — это амбулаторная манипуляция, которая проводится под местной анестезией и не требует длительного стационарного лечения. Для женщин всех возрастов, особенно планирующих беременность, этот метод лечения является приоритетным. Рубец после процедуры не формируется, поэтому он не будет блокировать протоки и мешать кормлению грудью.

Под контролем ультразвука чрескожно вводится зонд, который затем охлаждается до -180°С. В качестве криоагента применяют аргон или жидкий азот. Низкая температура вызывает деструкцию (разрушение) клеточных мембран, тромбоз капилляров и гипоксию тканей опухоли. Узел разрушается, а его ткани рассасываются при помощи иммунитета организма. Такой метод позволяет добиться высокого косметического эффекта, но его применение допускается при новообразованиях диаметром до 3-3,5 см.

Лазерная деструкция заключается в тепловом воздействии на ткани опухоли, которое происходит при введении в неё зонда. Механизм действия аналогичен криоабляции, но у лечения лазером есть неизученные риски. Кроме тепловой энергии в состав излучения входит несколько типов волн. Они влияют на прилежащие ткани, изменяют их скорость регенерации. Поэтому нельзя говорить о полной безопасности лазерной абляции. Наблюдения, которые проводились в 1999 году с 27-ю пациентками с фиброаденомой после лечения лазером, не смогли подтвердить безопасность методики для терапии молочных желёз [1] .

ФУЗ-абляция — это тепловое разрушение фиброаденомы при помощи фокусированного ультразвука. Метод применяется амбулаторно и не требует анестезии или разрезов на коже. Ультразвук через кожу разогревает ткани узла, вызывает его некроз и разрушение. Он подвергается резорбции (разрушению) в течение нескольких недель [11] .

Показаниями для хирургического лечения являются:

- центральное расположение опухоли (за ареолой);

- новообразование больше 3-3,5 см в диаметре;

- листовидный тип фиброаденомы;

- сомнительное гистологическое заключение;

- подтверждение злокачественного характера [2] .

В зависимости от размера новообразования, их количества и расположения могут использоваться два типа операции:

- секторальная резекция — в виде сектора круга удаляется участок молочной железы, в котором находится узел;

- энуклеация фиброаденомы — из тканей вылущивается (вынимается) только опухоль с капсулой.

После удаления опухоли её отправляют на обязательное гистологическое исследование. При признаках злокачественного процесса, которые были выявлены во время операции, необходимо экстренное гистологическое исследование.

Прогноз. Профилактика

При фиброаденоме без признаков перерождения в рак прогноз благоприятный. Своевременное удаление доброкачественной опухоли даёт хороший косметический эффект. При крупных новообразованиях проводится маммопластика, которая позволяет восстановить привлекательную форму груди.

Профилактика фиброаденомы в подростковом возрасте заключается в поддержании нормальной функции гипоталамо-гипофизарной системы. Для этого необходимо избегать стрессов, диет и резкого набора веса, сбалансированно питаться, соблюдать режим дня. В репродуктивном возрасте рекомендуется правильно выбирать методы контрацепции, чтобы избежать абортов. Беременность необходимо планировать на возраст до 30 лет, кормить грудью до года [8] .

Доказано профилактическое влияние длительного применения микродозированных комбинированных оральных контрацептивов. Рекомендуется использовать препараты, в которых доза этинилэстрадиола не превышает 20 мкг и он комбинируется с гестагенами третьего поколения. К ним относится гестоден и дезогестрел [7] .

Источник