- «Факир был пьян и фокус не удался». Откуда эти слова?

- «Иллюзия обмана» (2013). Факир был пьян и фокус не удался?

- Факир был пьян,фокус не удался

- Вторая Мировая

- Правила сообщества

- Воздушный таран Талалихина / Битва за Москву

- «Потопленная унитазом»

- Операция «Викинг» — Смертельный конфуз Кригсмарине

- Расплата за беспечность. Бой в Ла-Манше

- Нью-Йорк через перископ немецкой подлодки

- Что-то неуловимое выдавало в нем разведчика ©

«Факир был пьян и фокус не удался». Откуда эти слова?

По-моему, «12 стульев » Ильфа и Петрова.

Был полный зал, короче, был аншлаг,

На сцену вышел знаменитый маг,

Подбросил шляпу и не смог поймать

И вспомнил папу, дедушку и мать.

Припев: Факир был пьян и фокус не удался,

Что было ясно каждому из нас,

И я как зритель сразу догадался,

Что быть факиром можно лишь на час.

Факир был пьян, а я был слишком трезв,

И потому не верил в сто чудес,

Хотя искусство может обмануть,

Ну например, тебя ко мне вернуть.

Зажегся свет и публика ушла,

Там за стеной у всех свои дела,

Свои проблемы ждут и день, и ночь

Факир был пьян и им не смог помочь.

Эта фраза использовалась несколько раз в кинофильмах:

1Кинофильм «Особо важное задание» 1979 год — первый фильм, которому была устроена Всесоюзная премьера. Лидер проката 43,3 млн. зрителей. Л. Гурченко делала «шампанское» с содой на Новый год, прозвучали эти слова. Естественно, страна подхватила.

2.Эта фраза точно была использована в фильме «Военно-полевой роман» в исполнении героини Инны Чуриковой. Но я не уверен, что фраза не была популярна в народе до выхода этого фильма на экраны страны (1983 год) .

Или, вот такие строки:

1.

Факир был пьян, и фокус не удался,

Ушла Любовь, оплавилась свеча,

И СТАРЫЙ мир от КОРЫСТИ скончался,

Губами сбитыми о СОВЕСТИ крича.. .

2.

Факир был пьян, и фокус не удался,

Сидела дева тихо, Бог молчал.

И новый день, прекрасный день! начАлся.. .

…Дрожащим скальпелем небритого врача.

3.

Факир был пьян, и фокус не удался,

Застыла кисть художника в мазке:

. Упал гимнаст, неслышный стон раздался…

Осталось пять… отметин.. . на песке.

и так далее.. .

«. -Факир был пьян, и фокус не удался, — ехидно подвел итог моей деятельности Сергей Васильевич.

Да, фокус не удался. Но почему? Какая-то вопиющая нелепость. На доске шестнадцатого века живопись девятнадцатого, и больше ничего нет. Абсурд. »

Владимир Солоухин «Черные доски»

Солоухин В. А. «Зимний день». М. : Сов. Писатель, 1969

Источник

«Иллюзия обмана» (2013). Факир был пьян и фокус не удался?

За что мы любим фокусы и недолюбливаем фокусников? Фокус есть комбинация нашего невежества, невнимательности, любопытства и детской веры в магию и чудеса. А фокусник — человек, который без зазрения совести всем этим пользуется, чтобы произвести на нас впечатление и неплохо заработать.

В основе любого фокуса, будь то кролик в шляпе, располовиненная женщина или угаданная карта, лежит маленькое и невинное мошенничество. Аудитория готова быть обманутой, однако не меньше жаждет и понять механизм обмана. И вот тут-то кроется главный раздражающий фактор: настоящий иллюзионист никогда не выдает секретов своего «волшебства». Вся магия заключается в самой тайне, и потеряв ее, фокус перестает быть чудом, превращаясь в банальную ловкость рук.

…В древнем Египте существовало тайное сообщество под названием «Око», члены которого использовали свои иллюзионистские способности в мирных целях. Только в отличие от Робина Гуда, слава которого дожила до наших времен, фокусники «Ока» стремились сохранить свою деятельность в секрете и допускали в братство только избранных.

Наше время. Четыре иллюзиониста одновременно получают приглашение на инициацию в «Око» в виде четырех карт, на которых указана их роль в испытании. В числе приглашенных значатся: Дэниел Атлас, молодой шулер, который после размолвки со своей ассистенткой ушел со сцены и нынче при помощи карточных трюков кадрит себе подружек на ночь; бывшая помощница Атласа, красотка Хэнли Ривс; гипнолог и телепат МакКинни, окучивающий незадачливых туристов и селян и умело разводящий их на баксы. А также Джек Уайлдер, который вовсе не фокусник, а простой воришка, использующий ловкость рук для сравнительно нечестного отбора денег у населения.

Объединившись под крылом богатого спонсора, эта теплая компания чародеев нареклась громким именем «Четыре всадника» и организовала тур по городам и весям Америки. Однако вскоре популярное шоу превратилось в скандал: в прямом эфире фокусники ограбили банк в Париже, откуда на помощь ФБР экстренно выехала французская агентесса. Упечь иллюзионистов в кутузку с первой попытки не вышло: ни улик, ни свидетелей. Единственный, кто в состоянии помочь властям раскрутить аферу столетия — это некто Тадеуш Брэдли, известный разоблачитель фокусников и шарлатанов. Но даже ему оказывается не под силу с наскока разобраться в хитросплетениях магии и волшебства. А тем временем «Четыре всадника» продолжают успешно оболванивать публику и водить за нос полицию…

Знаете, в чем состоит настоящий «фокус»? В умении в целом лишенного талантов французского режиссера Луи Летерье преподнести свою кандидатуру продюсерам. И тут сработал известный студенческий принцип: сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Однажды Летерье попробовал себя на актерском поприще, затесавшись в массовку ленты «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2001). Прощупал связи, навел выгодные знакомства и — вуаля! В 2005-м известный постановщик и продюсер Люк Бессон доверяет ему свой второй фильм с участием Джета Ли под названием «Дэнни Цепной пес» (2005). Опека Бессона пошла карьере Летерье на пользу: после не слишком толкового, но все же прибыльного сиквела «Перевозчика» его приглашают в Голливуд. И не куда-нибудь, а на съемки очередного блокбастера Marvel «Невероятный Халк».

«Халк» был, в принципе, неплох, но скучен. Пожалуй, один из худших проектов в числе множественных экранизаций комиксов Marvel. Распрощавшись с супергероями современности, Летерье переметнулся к событиям лет давно минувших. А именно к вольной адаптации древнегреческих мифов о Персее и олимпийских богах. Французу поручили склепать ремейк давнишнего пеплума «Битва титанов», который в свете модных тенденций конвертировали в 3D-формат. И тут француз окончательно спекся, продемонстрировав полную беспомощность. Кривая трехмерность, тупейший сценарий, плоская актерская игра — все аспекты, за которыми Летерье должен был присматривать по должности. Спасли от провала «Битву титанов» только мода на 3D и отсутствие весомых конкурентов.

«Иллюзия обмана» внешне смотрится как попытка отмыть репутацию. Вроде и не блокбастер, но с солидным бюджетом и кучей рейтинговых звезд. И не триллер, и не драма, а легкое чтиво про банду фокусников — «Робин Гудов», которые грабят богатых и раздают бедным. Только из-за кучности имен на афише зритель валил на сеансы валом: Вуди Харрельсон, Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Мелани Лоран, Морган Фриман и Майкл Кейн. В результате впечатляющие мировые сборы свыше 350 миллионов и прицел на сиквел. А по сути — пшик и бестолковость. Иначе говоря, факир был пьян и фокус не удался.

Не секрет, что «Иллюзия обмана» (в оригинале — «Теперь ты меня видишь») представляет собой не что иное, как неудачный симбиоз «11 друзей Оушэна», «Престижа» и «Иллюзиониста». Неудачный потому, что по ходу повествования (а задумка была в целом неплохой) картина теряет легкость и драйв, а под конец рубит с лету всю интригу, предлагая аудитории самую дурацкую развязку из всех возможных. Вместо мрачных секретов нолановского «Престижа» публике предлагается череда балаганных трюков с мыльными пузырями, картами и кроликами, тогда как смысл всего представления в том, чтобы банально обчистить чьи-нибудь карманы. Единственная загадка фильма — это некий таинственный персонаж, якобы руководящий действиями «Четверых всадников» (Апокалипсиса?) и имеющий выгоду от всей невнятной с первого взгляда затеи. Загадка вымученная и решенная по принципу «Операции Ы»: чтоб никто не догадался.

Картина Летерье — это красивый мыльный пузырь, коему суждено, рано или поздно, лопнуть. Он дуется, разрастается в объемах, обещая нечто необыкновенное и потрясающее, но итог закономерен — фонтан брызг и мокрое место. Очевидно, что компьютерными средствами, в коих команда Летерье не испытывала недостатка, из пресловутой шляпы фокусника можно выудить что угодно. Однако почему-то Нолан и Бергер, обходясь куда меньшими средствами, сумели воссоздать на экране магию кино, а Летерье вместо настоящих чудес подсунул нам гору спецэффектов. Фокус в кино интересен до тех пор, пока ты в него веришь, а поверить в происходящее на сцене «Иллюзии обмана» может только исключительно наивный зритель.

Не имея ничего против Марка Руффало, стоит признать, что по фактурности и харизме актер уступает даже Айзенбергу, не говоря уже о трио Харрельсон-Фриман-Кейн, благодаря которому смотреть фильм не так уж тягостно. Интерес к ленте сохранялся до тех пор, пока авторы целиком и полностью не переключились на похождения детектива и его флирт с агентессой Интерпола.

Торт от шеф-повара Летерье получился слишком красивым снаружи и постным внутри: все самое сладкое и вкусное было сверху, а начинка разочаровала. Вместо приключенческого триллера мы получили вялотекущую криминальную мелодраму. Иллюзия волшебства осталась лишь иллюзией. Зато обмана и надувательства в картине с избытком.

Источник

Факир был пьян,фокус не удался

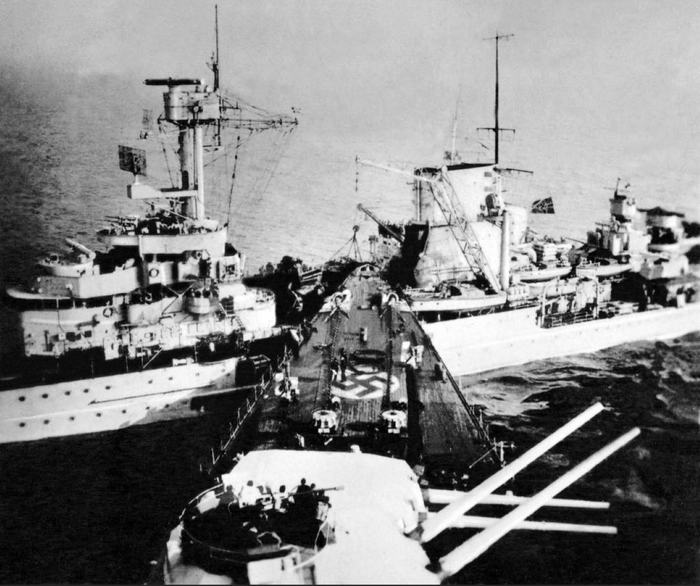

Знаменитое «разрезание женщины» в исполнении тяжёлого крейсера Prinz Eugen — попытка «разрезать» лёгкий крейсер Leipzig на два полукрейсера

15 октября 1944 года

Вторая Мировая

2.8K поста 7.2K подписчиков

Правила сообщества

Главное правило сообщества — отсутствие политики. В качестве примера можете посмотреть на творчество группы Sabaton. Если в Вашем посте есть высказывания, направленные в сторону текущих политических сил («либералы», «поцреоты» и т.п.), а так же упоминание современных политиков — он выносится в общую ленту.

Посты, не содержащие исторической составляющей выносятся в общую ленту.

Запрещено:

— Оправдание фашизма, нацизма, неонацизма и им подобных движений.

— Публикация постов не по тематике сообщества.

Ну и всё, что запрещено правилами сайта.

Для тех, кто не в курсе, что произошло. Смотрю, комменты по этому поводу накопились.

Просто два корабля столкнулись в глубоком тумане. Недалеко от Гдыни (Польша).

Поскольку «Принц Ойген» — тяжелый крейсер, а «Ляйпциг» — лёгкий, Ойген был слабо повреждён, отремонтирован в течении месяца, и отправился воевать дальше. Воевал до капитуляции. Бесславно сдался в Дании и был использован в качестве мишени в ядерных испытаниях США.

Ляйпциг — лёгкий крейсер (для ЛЛ — практически небронированное вооруженное быстроходное корыто для охоты за грузовыми, пассажирскими и вспомогательными судами противника. Пират.). К этому моменту уже был не боевым, а учебным кораблём. Ему, естественно, досталось куда сильнее. Как ни странно, его спасли и даже пытались починить. По крайней мере залатали корпус, хотя повреждённые внутренние механизмы чинить не стали. Конец войны, не до того. Какое-то время стоял на приколе как несамоходный учебный корабль. Умудрялся обстреливать наступающие советские войска. Но, в самом конце войны, опять вышел в море, и принял участие в эвакуации немецких частей из Польши. Тоже затоплен сразу после окончания второй мировой.

Я так, по памяти. Когда-то играл в пошаговую стратегию, у меня был Принц Ойген в составе флота, поэтому я про него когда-то читал. Может в википедии есть больше 🙂

Вот почитал источники и очередной раз убеждаюсь какие немецкие инженеры молорики. После такого столкновения оба судна потом ходили в море и выполняли боевые задачи (после ремонта).После войны Ойген принимая участие в ядерных испытаниях выдержал три ядерных взрыва рядом и затонул только потому, что выработал топливо и аварийные помпы, откачивающие воду, остановились и никто за его живучесть не боролся. Американские военные сами охуели. Браво!

О́гена, если что, до сих пор видно

Шутил их боцман по-дурацки,

Торпеда мимо проплыла

Все моряки сгрузились в шлюпки

И кораблю теперь п*да.

Дык, на крейсере Prinz Eugen же ж одни анимэшные девицы служат. Шутка.

Надеюсь страховка все возместила

Что я вынес из этого поста — немцы умеют в прочность. Таран, боевые действия, три ядерные бомбы, жив. Не радиация бы так и починили бы

а зачем башни крест накрест ? скажите пожалуйста

Мне больше нравится Принц Евген, чем Ойген

Воздушный таран Талалихина / Битва за Москву

Мой арт вдохновлен подвигом советского летчика Виктора Талалихина.

В ночь на 7 августа 1941 года Виктор Талалихин на истребителе И-16 одним из первых военных лётчиков РККА произвёл ночной таран, сбив в небе над Москвой бомбардировщик He-111 лейтенанта И. Ташнера из состава 7-й эскадрильи 26-й бомбардировочной эскадры.

Самолёт Талалихина упал в лесу, а сам раненый лётчик на парашюте сумел приземлиться.

8 августа 1941 года за этот подвиг отважному лётчику Виктору Талалихину присвоили звание Героя Советского Союза. На тот момент бесстрашному герою было только 22 года.

Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года. В 1948 году зачислен навечно в 1-ю эскадрилью 177-го истребительного авиаполка.

За прекрасные модели самолетов спасибо Oleg Shuldyakov c Turbosquid, фоновая фотография Дениса Якимова.

«Потопленная унитазом»

«Потопленная унитазом» — так назвали подводную лодку U-1206.

На на более старых ПЛ, гальюном можно было пользоваться только на перископной глубине или в надводном положении. U-1206 имела более сложный механизм(фекалосборник под давлением, клапан, система вывода и распыления) , который позволяла удовлетворять физиологические потребности на любой глубине, но и сложность конструкции требовала постоянного присутствия специально обученного «сортирного механика»

14 апреля 1945 года, U-1206 на глубине 60 метров, возле берегов Шотландии ждала конвой, экипаж ковырял двигатель, а капитан-лейтенант Карл Адольф Шлитт, во время посещения гальюна заметил неисправность и вызвал специально обученного механика. который оказался занят ремонтом двигателя. На смену пришел обычный механик( тот который не обучался искусству ремонта гальюнов на ПЛ), начал поворачивать штурвалы, нажимать кнопки и.

. огромная струя «шоколада» вперемешку с забортной водой, ударила из унитаза. Через несколько минут поток удалось перекрыть, но «жидкость» достигла аккумуляторного отсека, из аккумуляторов начал выходить «белый дым». Лодка сплыла на поверхность немного подышать. Столб дыма не оставил равнодушными двух британских летчиков сопровождения конвоя, которой ждал Адольф Шлитт. Бриты избавили немецких матросов от страданий, уложив несколько бомб вокруг ПЛ: ударная волна повредила корпус — экипаж покинул судно(никто не погиб) и был подобран британским эсминцем.

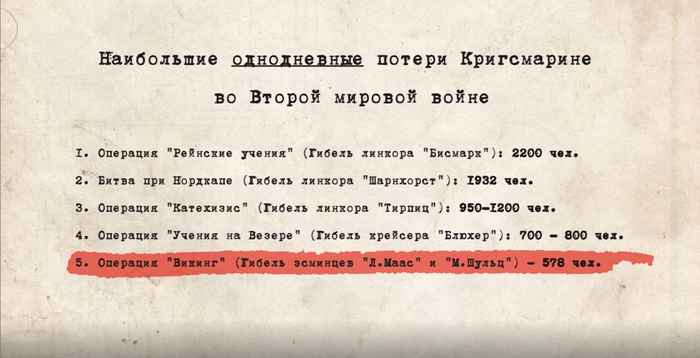

Операция «Викинг» — Смертельный конфуз Кригсмарине

19 февраля 1940 года 6 эсминцев ВМС Германии, вышли в море, для выполнения боевого задания в рамках операции “Викинг”. Это была одна из самых первых крупных операций Кригсмарине во Второй Мировой Войне. Задачей немецких эсминцев был перехват нескольких подозрительных кораблей, предположительно принадлежавших Британскому Королевскому Военно-Морскому Флоту. Т.к. подозрительными кораблями были маленькие рыболовецкие траулеры, то командование Кригсмарине не ожидало каких-то особых трудностей при выполнении этого задания.

Но неожиданно, в течение всего двадцати минут, немецкая группа эсминцев потеряла в морском сражении 2 корабля и почти 600 человек личного состава. Необычным было то, что британский флот, как оказалось, не имел к этому сражению никакого отношения. Если не сказать больше, королевский флот даже не знал о нем. Поражение, которое на тот момент стало самым крупным для Кригсмарине за всю историю их существования, немцы нанесли сами себе.

Как и в прошлых постах, если вы предпочитаете больше подробностей и деталей, то смотрите это видео. Если вы любите читать, то листайте ниже, там для вас будут фото и факты 🙂

Ошеломительные победы Вооруженных Сил Германии, особенно в начальный период Второй мировой войны, для очень многих стали поводом для создания образа Вермахта, как идеальной военной машины, в которой всё без исключения работает четко и отлажено, словно часовой механизм. Своего рода кристальное воплощение того самого немецкого орднунга, которым многие так восхищаются и по сей день.

Но, несмотря на то, что Вермахт действительно имел некоторые преимущества, считать его безупречной машиной, конечно же неверно. За идеально стройными колоннами марширующих солдат и молниеносными танковыми ударами стояла система с организационной структурой порой настолько сложной и запутанной, что немецкая военная машина иногда не то что буксовала, а калечила сама себя. Причем для немцев это было актуальным не только в заключительный период войны, когда система уже рушилась под мощным натиском союзных войск, но даже и в самом её начале, ярким примером чего стали сложные взаимоотношения между различными родами войск.

Ни для кого не секрет, что отношения между немецкими Кригсмарине (ВМС) и Люфтваффе (ВВС) на протяжении всей Второй мировой войны оставляли желать лучшего. Требования Кригсмарине о создании собственной военно-морской авиации оставались без ответа и поэтому флот, всегда зависел от тех самолетов, которые Люфтваффе соглашались предоставить им для проведения морских операций.

Более того, отказ Геринга передать под командованием ВМС даже те немногие самолеты, которые подходили для ведения морской войны, привел к необходимости того, что для координации совместных действий или даже просто, чтобы информировать друг друга об операциях, ведущихся в одном и том же районе, командованиям двух родов войск приходилось проходить длинную цепочку различных согласований. Недостатки такой системы взаимодействия, стали очевидными уже в самом начале войны, став причиной одной из самых больших потерь Кригсмарине в живой силе за всю войну.

В первые месяцы Второй Мировой, в период так называемой “Странной Войны”, германские военно-морские силы в основном использовались для ведения минно-заградительной войны в Северном море. Минная война, в свою очередь, состояла из наступательных и оборонительных действий.

Наступательная война велась силами немецких эсминцев, обычно действовавших группами от 2 до 4-х кораблей, каждый из которых нес на борту примерно 60 морских мин. Эсминцы максимально близко подходили к побережью Великобритании, где на основных морских путях и устанавливали свои мины. Действовали немцы порой настолько дерзко, что иногда даже заходили в устье Темзы. Всё это время британцы даже не подозревали, что так близко к их побережью мины устанавливают надводные корабли и считали, что это дело рук или же подводных лодок или же то, что сбрасывают эти мины немецкие самолеты.

С октября 1939 г. по февраль 1940 г Кригсмарине успели провести 11 подобных операций в результате чего, подорвавшись на минах, было уничтожено 76 кораблей союзников. При этом, что интересно, в ходе этих боевых операций немецкие эсминцы никогда не были обнаружены или же идентифицированы, как вражеские. В тех редких случаях, когда они были замечены, британцы всегда считали, что это были их собственные эсминцы. Что касается ее оборонительной части, то в ней Кригсмарине, помимо эсминцев, использовали вообще все корабли, которые могли нести мины: начиная от торпедных катеров и легких крейсеров и заканчивая переоборудованными грузовыми судами. В результате этих действий в Северном Море было установлено несколько больших минных полей, целью которых была защита Немецкой Бухты. В каждом из полей имелись и четко обозначенные проходы, для использования немецкими кораблями, и которые регулярно проверялись минными тральщиками. Ну или по крайней мере, таков был план.

КРИГСМАРИНЕ

В феврале 1940 года к западу от немецких минных полей, в районе банки Доггера, в ходе разведвылетов были замечены несколько подозрительных кораблей, а именно небольшие рыбацкие шхуны и траулеры. Кригсмарине запросили ещё несколько вылетов на воздушную разведку, но ясности в том, что именно делали корабли в этом районе, они не добавили. При этом в нескольких случаях, летчики сообщали и о замеченных британских подводных лодках, которые встречались с этими кораблями. Поэтому командованию Кригсмарине казалось, что эти суда, на самом деле не были гражданскими, а вероятнее всего, принимали участие в каких-то тайных военных операциях. В конце февраля 40-го года Кригсмарине решили перехватить эти корабли с помощью 1-й флотилии в состав которой входили 6 эсминцев: Фридрих Экольдт, Рихард Байтцен, Эрих Кельнер, Теодор Ридель, Макс Шульц и Леберехт Маасс. Операция по перехвату британских траулеров получила название «Викинг».

Выход эсминцев в море, а затем и их возвращение на базу, с воздуха должны были прикрывать истребители Люфтваффе. Но несмотря на запрос Кригсмарине ни один самолет в назначенное время так и не появился. Как бы то ни было 19 февраля шесть эсминцев покинули немецкий порт и вышли на задание в Северное море.

ЛЮФТВАФФЕ

18 февраля, за день до выхода эсминцев, 10-й авиакорпус Люфтваффе запланировал на 22 февраля проведение боевой операции, целью которой было обнаружение и уничтожения кораблей британского торгового флота. Для выполнения операции было выделено две эскадрильи бомбардировщиков Heinkel 111, которые должны были действовать вдоль восточного побережья Великобританиив районе, ограниченном Оркнейскими островами на севере и устьем Темзы на юге. Утром 22 февраля первый вылет был отменен из-за плохой погоды, но к вечеру погода прояснилась и бомбардировщики были в полной боевой готовности к выполнению задания.

КРИГСМАРИНЕ

22 февраля в 19:00 шесть немецких эсминцев достигли так называемого “Западного Вала” — большое минное поле защищавшее Немецкую бухту. Выстроившись в колонну, эсминцы начали движение через свободный от мин проход шириной в 6 миль. Корабли двигались со скоростью более 25 узлов, т.к. хотели, как можно быстрее проскочить собственное минное поле и выйти на оперативный простор. Но при этом, правда, идущие на большой скорости эсминцы, оставляли и хорошо видимый в лунную ночь кильватерный след.

Пока что операция продолжалась без происшествий. На часах было 19:13, когда наблюдатели на борту лидера флотилии эсминце «Фридрих Экольдт», услышали шум приближающегося самолета. Звук авиадвигателей был настолько четким, что наблюдатели даже не видя самолета, смогли определить, что он был двухмоторным. Прошло еще несколько минут, прежде чем неизвестный самолет, судя по всему, бомбардировщик, был замечен в лунном небе, летящим над водой на высоте всего 500 метров. Самолет прошел вдоль колонны эсминцев, не показывая никаких признаков враждебности, но при этом и не подавая каких-либо опознавательных сигналов. Затем неизвестный самолет резко развернулся, пересек траекторию движения кораблей, после чего скрылся в темноте.

Но спустя 8 минут он снова вернулся, и командир флотилии Фритц Бергер, все еще не уверенный в принадлежности самолета, приказал эсминцам снизить ход до 17 узлов, чтобы сделать их кильватерный след менее заметным. Поскольку самолет не предпринимал никаких попыток идентифицировать себя, экипажам немецких эсминцев он казался враждебным. Вполне возможно это мог быть британский самолет-разведчик, который следовал за ними на расстоянии, наводя на их позицию вражеские бомбардировщики или же боевые корабли. Поэтому, следовавшие вторым и третьим в строю «Рихард Байтцен» и «Эрих Кёльнер» произвели в сторону самолета несколько выстрелов из 20-мм зенитных орудий. В ответ бомбардировщик открыл огонь по эсминцам из своих бортовых пулеметов.

Сразу после короткой перестрелки с “Макса Шульца”, идущего предпоследним в строю, сообщили, что неизвестный самолет был немецким. Один из наблюдателей во время вспышек при стрельбе пулемета сумел разглядеть на крыле немецкий крест. Но после огневого контакта никто из командиров эсминцев этому донесению уже не верил, т.к. по их мнению своей стрельбой самолет показал свою враждебность. Бомбардировщик снова исчез в темноте, но теперь экипажи эсминцев были начеку.

Спустя несколько минут в 19:43 «Макс Шульц» снова заметил самолет, который с неожиданно выпал из облака на фоне Луны и быстро приближался к эсминцу. С “Макса Шульца” в эфир срочно ушло радиосообщение, как затем оказалось, ставшее для него последним: «Замечен самолет. В темном облаке. На фоне Луны.»

ЛЮФТВАФФЕ

Двумя часами ранее, в 17:45, бомбардировщики 4-й эскадрильи 26 бомбардировочной эскадры на аэродроме Ноймюнстер были в полной готовности к взлету. Среди них был He111 с опознавательными знаками 1H + IM, управлял которым фельдфебель Ягер. После взлета Ягер направил свой самолет на север, пока не достиг острова Зильт, затем сделал левый разворот и курсом 241 градус направился в сторону Северного моря. Примерно в 19:00 экипаж бомбардировщика обнаружил внизу кильватерный след, а после того, как они приблизились, то увидели и темный объект, который оставлял этот след. Экипаж так и не сумел разглядеть корабль, т.к. в темноте он выглядел просто, как большая тень на воде, но они были уверены, что это грузовое судно. Экипаж решил сделать еще один круг, чтобы постараться идентифицировать судно.

Но, когда Хейнкель снова приблизился к неизвестному кораблю, внезапно от тени внизу к самолету потянулась трасса зенитного огня — явный признак того, что это был вражеский корабль. Бомбардировщик открыл ответный огонь из бортового пулемета, и начал набор высоты для выполнения атаки. На отметке примерно в 1500 метров He-111, выйдя из облака со стороны Луны, начал боевой заход.

КРИГСМАРИНЕ

После короткой перестрелки с неизвестным самолетом, немецкие корабли продолжали движение прежним курсом, но буквально через минуту после радиограммы с «Макса Шульца», за кормой эсминца «Леберехт Маасс» упали две авиабомбы. Спустя секунду, все шесть кораблей открыли беспорядочный огонь из зенитных орудий по самолету-невидимке. В этот момент третья бомба попала в эсминец между надстройкой и передней трубой. Несмотря на попадание, на судне не наблюдалось никаких видимых признаков пожара или дыма.

В 19:46 остальные эсминцы группы разбили строй и развернулись, чтобы помочь поврежденному «Леберехт Маасс», подававшему сигналы о помощи. Но командир флотилии отдал приказ всем кораблям вернуться и держать строй, в то время, как сам «Фридрих Экольдт» решил подойти к «Леберехт Маасс», чтобы визуального оценить тяжесть его повреждений. Приближаясь к раненому судну на лидере уже все было готово для оказания помощи: подготовлено аварийно-спасательное и буксирное оборудование на случай необходимости, но в 19:56, когда до «Леберехт Маасс» оставалось всего 500 метров его кормовые зенитные орудия вдруг снова открыли огонь, а через несколько мгновений произошло два сильных взрыва. Первый взрыв произошел прямо за кормой «Леберехт Маасс», в результате чего из моря поднялся огромный фонтан воды, а следующий взрыв произошел в районе второй трубы, после чего в небо поднялся огромный огненный шар и эсминец скрылся в большом облаке дыма. Когда ветер рассеял дым, стали видны результаты взрыва — «Леберехт Маасс» разломился на две части, нос и корма все ещё торчали из воды, медленно погружаясь в воду, вместе со своим экипажем.

После этого «Фридрих Экольдт» сообщил по радио всем кораблям о том, что Маас тонет, срочно высылайте спасательные шлюпки.

ЛЮФТВАФФЕ

В 19:45 He 111 фельдфебеля Ягера начал боевой заход на темный объект внизу. Приближаясь к неизвестному кораблю с кормы, бомбардировщик сбросил четыре 50-килограммовые бомбы. Первые две бомбы попали в кильватерный след судна, не нанося ему ущерба, а вот третья бомба оказалась прямым попаданием, по словам экипажа бомбардировщика, попав в носовую часть корабля. Четвертая же бомба прошла мимо. В то время, как бомбардировщик набирал высоту и делал разворот, чтобы выполнить повторный заход, экипаж самолета видел, что поврежденный корабль снизил скорость и начал поворачивать вправо.

В 19:58, спустя 13 минут после первой атаки, Хейнкель вернулся и сбросил еще четыре 50-килограммовые бомбы. Две из них попали в цель, и экипаж бомбардировщика записал в бортовой журнал: «Два прямых попадания, за которыми последовал большой взрыв, после чего корабль раскололся на две части и затонул».

Завершив атаку, бомбардировщик начал уходить в западном направлении, и в этот момент экипаж заметил на воде и другие пенные следы и тени, о чем и сделал отметку в журнале.

После того как «Леберехт Маасс» разломился на две части, остальные эсминцы медленно и осторожно начали движение к тонущему кораблю, чтобы подобрать выживших после взрыва. Из-за очень низкой температуры воды сделать это нужно было очень быстро. «Эрих Кёльнер», «Фридрих Экольдт» и «Рихард Байтцен» только только спустили на воду шлюпки, когда в 20:04 тишину ночи нарушил мощный взрыв. С «Рихарда Байтцена» сообщили о еще одной воздушной атаке и прямом попадании по соседнему эсминцу. Правда никто не мог понять, какой именно из эсминцев подвергся атаке. При этом также никто не видел и даже не слышал, звука вражеского самолета. «Теодор Ридель», который находился примерно в километре от взрыва, направился к пылающему судну, как вдруг его акустики сообщили о том, что по правому борту слышат шум винтов подводной лодки.

Следующие 25 минут, после этого момента, можно охарактеризовать, как полнейший хаос.

Опасаясь, что поблизости находится британская подлодка, «Теодор Ридель» сбросил четыре глубинные бомбы, но вследствие ошибки взрывы произошли так близко, что руль направления эсминца заклинило и долгое время «Теодор Ридель» лишь совершал циркуляцию вправо. В 20:09 матрос на борту «Эриха Кёльнера» сообщил, что тоже видел подводную лодку и на фоне этого донесения, а также прозвучавших взрывов глубинных бомб, командир флотилии Фритц Бергер приказал прекратить спасательную операцию и первым делом устранить угрозу со стороны вражеской подлодки.

Помимо тонущего «Леберехт Маасс» теперь на радиовызовы не отвечал и «Макс Шульц», но понять, что с ним случилось было невозможно, т.к. каждую минуту кто-то из матросов видел или перископ или же рубку подводной лодки, по которой тут же открывали огонь из всех орудий. Даже обломки тонущих эсминцев были ошибочно приняты за подлодку и обстреляны. В воде было замечено несколько торпед, от которых эсминцы уворачивались, беспорядочно метаясь между двумя затонувшими собратьями. Эсминец «Эрих Кёльнер», в процессе подъема шлюпки с выжившими, вдруг заметил подлодку и на максимальной скорости начал за ней погоню, в результате чего буксируемая за ним шлюпка перевернулась и все находившиеся в ней погибли.

На часах было 20:36, когда командир флотилии наконец отдал приказ прекратить охоту и начать отступление. Эсминцы вернулись, чтобы подобрать свои шлюпки, брошенные ими в пылу охоты за подводной лодкой, но выживших на воде уже не было. За это время все находившиеся в воде моряки погибли от переохлаждения.

По мере того, как эсминцы возвращались в Германию, случившаяся катастрофа принимала всё более реальные очертания: из 330 членов экипажа Леберехт Маасс спасти успели лишь 60. А из 308 человек экипажа Макса Шульца выживших не было вообще.

Вечером 22 февраля командование военно-морскими силами Германии из нескольких источников получило сообщения о «морском сражении» в Северном море, но четкого понимания, что именно произошло, пока что ни у кого не было.

В 20:30 была получена радиограмма с “Фридриха Экольдта”, говорившая о гибели эсминца «Леберехт Маасс». Спустя полчаса вторая радиограмма сообщала, что «Макс Шульц» также был уничтожен и то, что наиболее вероятной причиной была атака вражеской подводной лодки. Получив это сообщение, командование разрешило оставшимся четырем эсминцам прервать операцию и вернуться домой.

В штабе Кригсмарине дерзкая атака подводной лодки посреди немецкого минного поля казалась очень сомнительной. Более вероятным казалось то, что эсминцы скорее всего, по какой-то причине, натолкнулись на собственные мины. Тем более, что, как вскоре выяснилось, немецкие тральщики не проверяли проход в минном поле уже, как три недели.

На несколько мгновений в штабе Военно-Морских Сил тяжесть от понесенных потерь была подслащенна полученным в 23:00 сообщением об уничтоженном в этом районе британском судне. В сообщение, присланном из 10-го авиакорпуса Люфтваффе, говорилось, что один из их бомбардировщиков в 19:50 атаковал вражеское судно водоизмещением примерно 3000 тонн и потопил его. И хотя координаты места воздушной атаки находились более чем в 50 милях от того района, где были уничтожены немецкие эсминцы, глядя на указанные в сообщении время, водоизмещение корабля и его курс, штабом ВМС начал медленно овладевать страх от понимания того, что случилось на самом деле.

Всё более и более очевидным становилось то, что немецкий бомбардировщик по ошибке уничтожил свой же эсминец. Правда это никак не объясняло тот полнейший хаос, который возник на «поле боя» уже после воздушной атаки.

Уже на следующий день военная комиссия начала расследование случившегося инцидента. Довольно быстро стало понятно, что причиной произошедшего было то, что ни бомбардировщики Люфтваффе, ни эсминцы Кригсмарине не были проинформированы о том, что в одном и том же районе в одно и то же время действуют несколько немецких подразделений. При этом расследование показало, что в большом потоке сообщений между командованием Люфтваффе и Кригсмарине присутствовала информация, говорившая, правда косвенно, об угрозе столкновения дружественных войск. Но никто своевременно этого не заметил, экипажи самолетов и эсминцев никто не предупредил, что в итоге и привело к потере двух кораблей, а также гибели 578 членов экипажа.

Но что интересно, несмотря на такие выводы, никто из ответственных офицеров не понес за это каких-либо наказаний.

Стоит добавить, что точные причины гибели эсминца «Макс Шульц» до сих пор неизвестны. В первое время считалось, что эсминец случайно натолкнулся на немецкую мину, но чуть позже появились дополнительные детали. Спустя несколько дней после инцидента, немецкие минные тральщики, выловили в проходе №1 несколько британских мин. Уже после войны Британский флот подтвердил, что примерно в это время действительно проводил тайную операцию по установке мин примерно в 5 милях от района гибели эсминцев. Поэтому вполне возможно, что “Макс Шульц”, мог быть уничтожен английской миной. Но то, что причиной гибели «Леберехт Маасс» стали бомбы, сброшенные с Хейнкеля-111 10-го авиакорпуса Люфтваффе, сомнений ни у кого не было.

Конечно же операция “Викинг” в немецкой армии была не первым и далеко не последним случаем дружественного огня. Например, уже через два месяца после этого инцидента парад 1-й танковой дивизии Вермахта в честь взятия французского городка Шемри-сюр-Бар был по ошибке обстрелян с воздуха самолетами Люфтваффе.

Но странным было то, что серьезные человеческие потери в ходе операции “Викинг”, самые большие на тот момент, и одни из самых крупных однодневных потерь Кригсмарине вообще за всю Вторую Мировую войну, не привели ни к каким изменениям в системе взаимодействия между Люфтваффе и Кригсмарине.

Хотя для остального мира, возможно, это было и к лучшему.

Вот такая история.

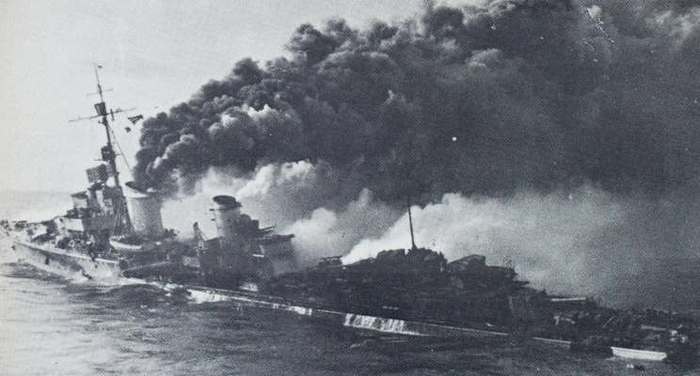

Расплата за беспечность. Бой в Ла-Манше

История военно-морских сражений знает немало случаев беспечности командиров и адмиралов, приведших к поражению в бою и гибели моряков. Один из таких случаев произошёл пасмурной ночью 23 октября 1943 года в тёмных водах пролива Ла-Манш.

Как известно, причиной практически всех сражений в Атлантике и северных водах были конвои. Немцы изо всех сил старались закрыть поток грузов, идущий на восток, в СССР. Британцы, в свою очередь, старались перекрыть поставки стратегических ресурсов в Германию из подконтрольных Оси регионов.

9 октября 1943 года британцам стало известно, что во французский Брест прибыло судно «Мюнстерланд» с грузом вольфрама, хрома и каучука. Немцы, не желая перевозить этот груз железной дорогой, планировали переправить судно в один из своих портов. Конвойная операция была назначена на 22 октября, и британское командование было полно решимости не допустить её успеха.

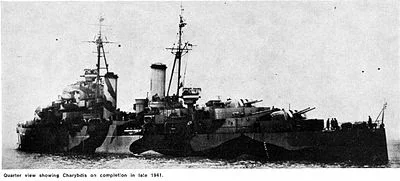

Беспечность в действиях британцев присутствовала уже на стадии планирования. Для перехвата конвоя в Плимуте на скорую руку было сформировано Соединение-28 в которое вошли лёгкий ПВО-крейсер «Харибдис» (тип «Дидо»), эсминцы «Рокет» и «Гренвилл», а также 4 эскортных эсминца типа «Хант». «Харибдис» только прибыл из Средиземного моря, и его команда не знала условий местного театра военных действий, а командир корабля и командующий операцией Волкер ранее был командиром-подводником. Более того, корабли соединения до этого никогда не участвовали в совместных операциях.

Крейсер «Харибдис», 1943 г.

Немцы, напротив, подошли к организации конвоя максимально серьёзно, доверив охрану «Мюнстерланда» 4-й флотилии миноносцев под командованием корветтен-капитана Ф. Колауфа, который уже несколько лет служил на миноносцах, проявив себя как энергичный и инициативный командир.

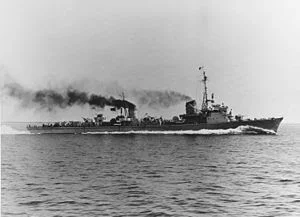

В составе флотилии значилось 5 эсминцев типа «Эльбинг»: Т-23 (флагман Колауфа), Т-22, Т-25, Т-26 и Т-27, а также несколько сторожевых кораблей.

22 октября в 15:00 конвой покинул Брест и взял курс на восток, двигаясь вдоль побережья.

Немецкий миноносец типа 1939

Расплата за беспечность

Навстречу немецкому конвою по Ла-Маншу на удалении от берега двигалось курсом на запад британское соединение. Корабли шли друг за другом во главе с «Харибдисом». Предполагалось, что благодаря более совершенным радарам, британцам удастся первыми обнаружить конвой и незамеченными сблизиться с ним. После этого «Харибдис» должен был осветить противника световыми снарядами и атаковать вместе с быстроходными эсминцами немецкие миноносцы. «Ханты» в это время должны были напасть на вражеский транспорт с кораблями ближнего охранения.

В 23:15 Волкеру сообщили о перехвате немецких радиопереговоров, но командующий оставил сообщение без внимания и продолжил движение заданным курсом. В это же время на немецкий Т-23 пришло сообщение с радиолокационной станции в Шербуре о непосредственной близости противника. Колауф среагировал немедленно, приведя флотилию в боевую готовность. В 0:25 немецкие акустики доложили о шуме винтов, и Колауф приказал эсминцам двигаться на север, что бы завязать бой в отдалении от конвоя.

В 0:45 Волкеру вновь доложили о радиопереговорах немецких эсминцев, но тот по-прежнему не спешил с включением радара, думая, что соединение всё ещё не обнаружено противником.

Через 40 минут с одного из «Хантов» пришло предупреждение о непосредственной близости противника — Волкер приказывает включить радар. Вскоре он обнаружил немецкие корабли, идущие полным ходом навстречу Соединению-28.

Обе группы быстро сближались, но видимость была плохой, так как с юго-востока налетел дождевой шквал.

В 1:30 Волкер объявил боевую готовность и приказал кораблям двигаться на северо-запад. Это сообщение было перехвачено немцами, и Колауф понял, что его флотилия обнаружена.

Из-за неожиданной смены курса началась неразбериха, и строй англичан рассыпался. «Харибдис» дал залп осветительными снарядами, но те взмывали выше облаков, не принося результата.

В это время немецкие эсминцы шли 2 км южнее Соединения-28. Ночь и пасмурная погода сделали своё дело — видимость совершенно отсутствовала. Однако немцы всё же увидели силуэты британских кораблей на фоне моря, подсвеченного луной из разрывов туч. Сами немецкие миноносцы на фоне берега оставались невидимыми для противников. Колауф отдал приказ сменить курс на юго-запад и произвести торпедную атаку. Т-23 и Т-26 разрядили свои торпедные аппараты, выпустив по 6 торпед в сторону «Харибдиса». Немногим позднее полные торпедные залпы выпустили Т-27 и Т-22. Всего немцы выпустили 24 торпеды.

В 1:45 с «Харибдиса» обнаружили две приближающиеся торпеды. Уже через несколько минут первая поразила крейсер в левый борт. Корабль получил крен и потерял ход. После этого произошло ещё одно торпедное попадание, и судьба уже тонущего корабля была предрешена. Растерявшийся Волкер не мог больше командовать кораблём, приказ об эвакуации был отдан старпомом Одди.

Тут море снова озарила вспышка — ещё одна немецкая торпеда нашла цель. «Лимбурну», одному из «Хантов», оторвало нос. Но обездвиженный миноносец остался на плаву.

Крейсер «Харибдис» и миноносец «Лимбурн» в 1943 году. Картина У. МакДауэлла

Стоит ли говорить, какой хаос творился в рядах Соединения-28. Лишь по счастливой случайности британцы избежали ещё больших потерь. Командир «Гренвилла» Хилл, старший офицер после Волкера, приказал кораблям отойти на север и перегруппироваться.

Британцев спасло и то, что Колауф решил не преследовать их корабли. Ведь приоритетной задачей немецкой флотилии оставалась охрана «Мюнстерланда», и с ней он справился блестяще.

Только в 3:30, спустя час после гибели «Харибдиса», британцы осмелились вернуться на место боя и спасти выживших. Около 500 человек команды к тому времени насмерть замёрзли в ледяной воде. Спасти удалось чуть более 100 человек. «Лимбурн», остававшийся на плаву, был нетранспортабелен, и Хилл отдал приказ его торпедировать.

Немецкая 4-ая флотилия миноносцев была триумфально встречена на базе в Шербуре. Командующего флотилией Колауфа за бой 23 октября наградили Рыцарским крестом.

В отчёте командования Королевского флота тоже были отмечены уверенные действия немцев: «Вражеские миноносцы явно хорошо подготовлены и обучены ночной торпедной стрельбе, и они сумели использовать эффект внезапности, хотя именно мы рассчитывали на него. Их быстрый торпедный залп совершенно дезорганизовал наше соединение на долгое время, что позволило им уйти».

Так беспечность командования и чрезмерная уверенность в победе сыграла с британцами злую шутку.

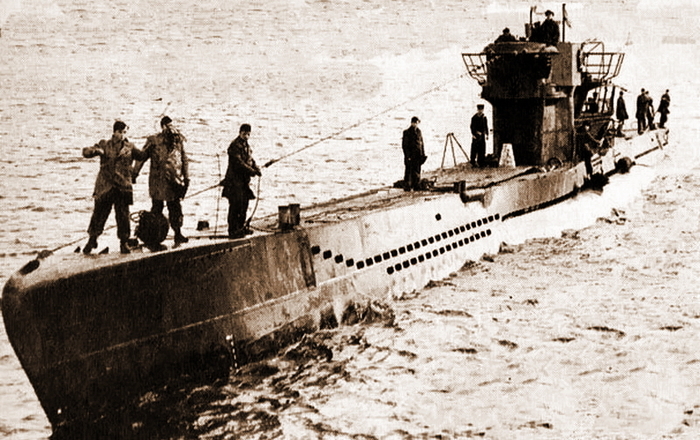

Нью-Йорк через перископ немецкой подлодки

1942 год. Вид на Нью-Йорк через перископ немецкой подлодки

Что-то неуловимое выдавало в нем разведчика ©

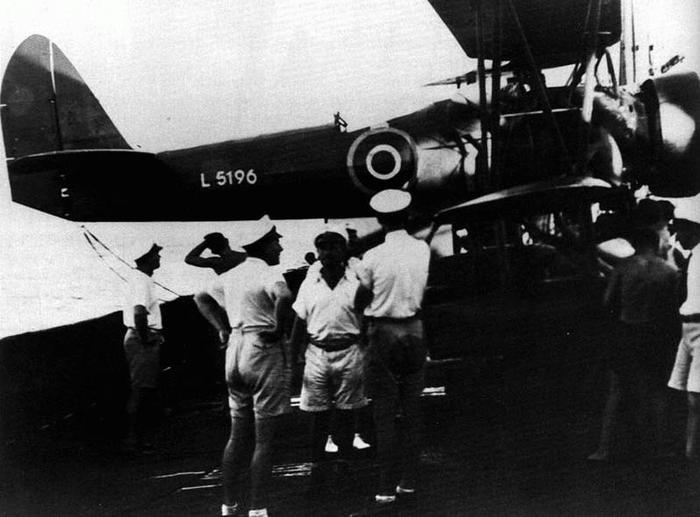

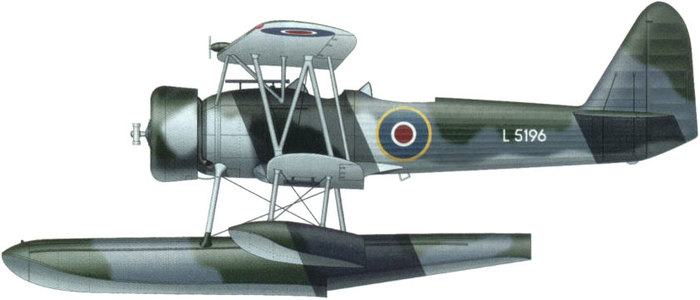

Казалось бы, на фото — обычные трудо-выебудни британских моряков времен Второй Мировой. Члены экипажа военного судна бойко обсуждают что-то, стоя около катапультного самолета-разведчика. И только пристальный глаз заметит, что не все так просто.

«Британский» самолет в действительности — японский «Накадзима» E8n, закамуфлированный под британца:

Моряки на палубе — обычные себе кригсмарины в тропической форме, а сам корабль — переоборуованный и вооруженный прежний транспорт «Курмарк», что до мобилизации принадлежал фирме HaРag, а с декабря 1939 года получил название Hsk-1 «Orion» ( по немецкой классификации HSK, или «hilfskreuzer» — вспомогательный крейсер). По документами кригсмарине он проходил также как «Schiff 36», а по документами Королевского флота «Большой» Британии — «Raider A».

История японского самолета на немецком рейдере имеет свою предысторию. Годом ранее, в 1940 году, Советы согласились провести Северным морским путем к Тихому океану другой немецкий рейдер — «Комет» (Hsk-7, «Schiff 45», «Raider B»), специально для этого замаскированный под советский ледокол «Семен Дежнев».

Наши в лучших бюрократии традициях содрали из немцев три шкуры, изнасиловали мозг командиру «Комета», обломали с лоцманом и ледоколом сопровождения, а на останок еще и попробовали запретить «Комету» выход к Тихому океану, аргументируя запрещение мифическим «присутствием враждебных Германии кораблей». На исходе тяжелого перехода «Комет» потерял оба самолета-разведчика Arado 196 A1.

Конечно, отсутствие разведчика сделало весьма проблематичным выполнение боевого задания рейдера, то есть операция на коммуникациях противника почти без поддержки кригсмарине значительно сузила возможности выявления враждебных кораблей.

Немецкое правительство попросило разрешение у русских на транзитную доставку железной дорогой хотя бы одного запасного «Арадо» к Дальнему Востоку, с намерением перегрузить его к рейдеру, но Советы, опять-таки в лучших традициях, сначала тянули кота за репродуктивные органы, а затем а затем вообще отказали в этой операции (мы, мол, не знаем, что вы там собрались везти — может, самолёт, а может, и западло какое). В результате «Комет» некоторое время действовал вообще без самолетов, а затем благодаря титаническим усилиям немцев все же таки получил новые разведчики.

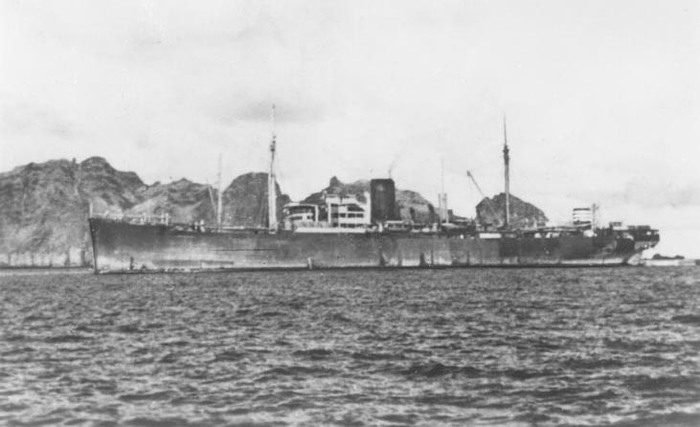

Как вы уже догадались, «Орион» также потерял своего разведчика, работая зимой 1940-1941 гг. в Тихом океане. Со всей тевтонской решительностью немцы развязали и эту задачу. Чтобы не тратить попусту время и не переобременять флот сложными логистическими заданиями, военно-морской атташе в Японии Веннекер просто приобрел у японцев самолет-разведчик, который был быстренько загружен на вспомогательный корабль кригсмарине «Мюнстерланд» и 1 февраля 1941 года отдан на «Орион» около живописного марианского острова Моуг вместе с питьевой водой, мяясом, фруктами и 55 000 бутылками японского пива.

Ради полной кошерности «Накадзима» был закамуфлирован под британца и стал, таким образом, единственным немецким боевым самолетом японского происхождения.

Впрочем, «Накадзима» оказался откровенно нефартовым — за следующие шесть месяцев «Орион» встретил и уничтожил одно-единственное враждебное судно, «SS Chaucer», к тому же абсолютно случайно, хотя в целом за 510 дней операции на счету рейдера были 10 судов общим тоннажем в 63 тыс. брт и 2 транспорта общим тонажем в 23 тыс. брт.

По возвращении к базе в Бордо 23 августа 1941 года «Орион» был снят из рейдерских операций, и в конечном итоге погиб, эвакуируя гражданское население, около Свинемюнде 4 мая 1945 года, практически со всеми, кто был на борту — из более чем четырех тысяч лиц спаслось немного меньше, чем полторы сотни. «Комет» торпедирован в октябре 1942 года. Куда делся «Накадзима» — точно неизвестно.

Кстати, хитрецы-немцы, выполняя полеты на разведчиках из рейдеров (и из классических военных кораблей тоже), применяли простое и дешевое ноу-хау, чтобы помешать потенциальной жертве выйти в эфир. На самолете монтировали лебедку с длинным тросом и крючком на конце. В случае выявления враждебного транспорта этот трос выпускали и нехитрым маневром рвали проволочную антенну суденного передатчика.

Кто же будет ожидать такого западла от «британского» самолета? (С.)

Источник