Об экологии

Экология прагматична. Экология — это не про «ми-ми-ми, какие клевые пушистики». Экология — это не обливать шубы знаменитостей зеленкой. Экология — это про охранять и восстанавливать окружающую среду. И нужно не потому, что окружающая среда это красиво и благостно, а потому, что жизнь человека вне окружающей среды тяжела, печальна и коротка.

Каждый человек на планете каждый день бесчисленное количество раз пользуется тем, чем обеспечивает его окружающая среда — воздухом. В час человек потребляет около кубометра воздуха. Прекрасно, когда этот воздух чистый и свежий, и кислорода в нем содержится нормальное, правильное количество. Если же воздух несвежий, грязный, и кислорода в нем меньше нормы, человек начинает болеть, страдать, и чем меньше кислорода, тем чем больше в воздухе посторонней дряни, тем хуже человеку. Очистить воздух от вредных примесей можно, можно и восстановить содержание кислорода до нормы, пригодной для дыхания, и по большому счету, это не так уж технически сложно — но вот только не в масштабах планеты. В масштабах планеты технологическое восстановление кислорода атмосферы и очистка ее от вредных примесей потребуют гигантских, совершенно фантастических расходов материалов и энергии. Вот же повезло нам, человечеству, что в окружающей среде, в природе уже существуют глобальные механизмы очистки атмосферы! Это леса и луга, и в значительно большей степени, это Мировой Океан, точнее, микроводоросли океана. Мы живем благодаря им. Но их работу мы не замечаем. Кислород воздуха — он вообще незаметен, эдакая данность, которая всегда с нами. Мы замечаем, когда кислорода мало, особенно хорошо замечаем, когда кислорода внезапно нет. В этой ситуации у большинства из нас есть примерно 60 секунд, чтобы как-то отреагировать, как-то восстановить возможность дышать, восстановить поступление кислорода в легкие. Получилось — отлично, продолжаем жить. Не получилось — все, прости-прощай, жестокий мир.

Кроме нас самих, воздух потребляет наша промышленность, наш транспорт, и не только потребляет, но и портит воздух отходами. Ну хорошо, без этой промышленности наша жизнь была бы довольно-таки невзрачна. То есть, нам нужен некий баланс, некая норма потребления — чтобы не перегрузить нашим потреблением кислорода тот глобальный механизм восстановления кислорода, чтобы механизм не вышел из строя, и чтобы мы могли и дальше бодро и весело существовать, так? Вот об этом и экология — о балансе между окружающей средой и человеческой цивилизацией.

И еще экология вобщем-то о том, как избежать лишнего, но-незнанию, по-глупости, по-недомыслию разрушения окружающей среды. И о том, как восстановить уже испорченную, уже поврежденную окружающую среду.

P.S. хотя пушистики, конечно, вполне себе клевые и ми-ми-ми.

Экология рациональна. Выживание человеческой цивилизации зависит от эффективного функционирования экосистем планеты. Но ни планета, ни экосистемы — не обладают сознанием, не выполняют осознанных действий. То есть, никто не станет заботиться о человеке. Только сам человек, разумный, рациональный человек, может позаботиться о себе. Позаботиться о том, чтобы и завтра и послезавтра у него был бы доступ к чистому воздуха и чистой воде. Природе до человека вобщем-то дела нет, челов ек не является необходимым, ключевым звеном в экосистеме. Более того, там, где люди раньше жили, а потом ушли, или исчезли, экосистемы восстанавливаются и превосходно функционируют — как, например, в покинутых городах южноамериканских индейцев, или как в чернобыльской «зоне отчуждения».

. И ни птица, ни ива слезы не прольёт,

Если сгинет с Земли человеческий род.

И весна… и весна встретит новый рассвет,

Не заметив, что нас уже нет.

/Сара Тисдейл/

Если мы хотим и дальше жить на планете, если мы хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили на Земле, мы должны перестать разрушать мир, в котором мы живем, мы должны восстановить то, что было разрушено.

И этот наш долг — перед самими собой, и перед нашими потомками.

Экология — практична. Хорошее определение экологии, это «экономика природы». Есть такой феерически клевый экономический закон — «всех — много, а всего — мало, и всего на всех не хватает». Именно так дело обстоит с природными ресурсами, без которых существование человечества весьма сомнительно. И это вовсе не нефть и газ — человечество жило тысячи лет, не пользуясь этими ресурсами. Речь идет в первую очередь о воздухе, во вторую — о воде. Как-то так получилось, что мы считаем, если эти ресурсы возобновляемы, значит, они бесконечны. Э, нет. Эти ресурсы возобновляются за счет функционирования сложных природных механизмов. И деятельность человека, человеческой цивилизации — начала напрямую угрожать функционированию этих механизмов. Если же механизм испорчен, то и возобновления ресурса не будет.

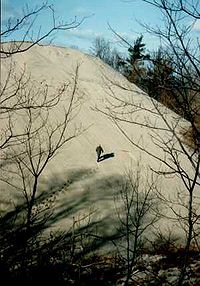

О, да разве может один человек испортить работу глобальных планетарных экосистем? Один человек на ровном месте жизни — скорее всего нет. А вот семь миллиардов человек, сотни тысяч мощных, крупных предприятий, кроме продукции производящих отходы — запросто. Сломать вообще не очень сложно. Возьмем, например, лес — вот в нем деревья, травы, цветы, грибы, ягоды, звери, птицы и гады. Аккуратно пользуясь этими ресурсами, на этом лесу вполне способна прокормиться некоторая группа людей, в течении достаточно долгого времени. Но бригада лесорубов срубает такой лес меньше, чем за месяц. Лес — вполне возобновляемый ресурс, но сколько он будет восстанавливаться? Десять, двадцать, тридцать лет? А может, дольше? А вообще, восстановится ли лес в том виде, что был до вырубки?

Важный момент, что человек сам может включиться в механизм восстановления ресурсов. Вырубил лес — посади саженцы. Выловил рыбу — вырасти рыбью молодь. Да, конечно, это снизит вожделенную разовую прибыль от пользования природным ресурсом, но обеспечит получение прибыли от этих ресурсов в будущем. Вот именно эта способность планировать будущее, способность заботиться о будущем на долгое время вперед — это и есть проявление разумности. Большинству видов животных такая способность недоступна, вот например козлам — если окружающая среда замкнута, то козлы уничтожают полностью эту окружающую среду, и предсказуемо дохнут от голода и болезней.

Как нам повезло, что мы люди, а не козлы, и можем позаботиться о своем будущем.

Финансовые реквизиты Фонда:

420001, г. Казань, ул. Карла Маркса, 3

р/с 407038100620000001360

к/с 30101810600000000603 в отделении «Банк Татарстан»

№8610 ПАО Сбербанк

БИК 049205603 ИНН 1655379617

КПП 165501001 ОГРН 1171690005695

Источник

Экология

Актуально

Ссылка для направления обращений граждан

Современная трактовка понятия экология намного шире, чем в первые десятилетия развития этой науки. В настоящее время чаще всего под экологическими вопросами ошибочно понимаются, прежде всего, вопросы охраны окружающей среды. Во многом такое смещение смысла произошло благодаря всё более ощутимым последствиям влияния человека на окружающую среду, однако необходимо разделять понятия ecological («относящееся к науке экологии») и environmental («относящееся к окружающей среде»). Всеобщее внимание к экологии повлекло за собой расширение первоначально довольно чётко обозначенной Эрнстом Геккелем области знаний (исключительно биологических) на другие естественные, а также гуманитарные науки.

Образное описание экологии: наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы.

Другое определение (экология — биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в естественных и изменённых человеком условиях) дано на 5-м Международном экологическом конгрессе (1990) с целью противодействия размыванию понятия экологии, наблюдаемому в настоящее время.

Вот некоторые возможные определения науки «экология»:

Экология — познание экономики природы, одновременное исследование всех взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами окружающей среды… Одним словом, экология — это наука, изучающая все сложные взаимосвязи в природе, рассматриваемые Дарвином как условия борьбы за существование.

Экология — биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени, в естественных и изменённых человеком условиях.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов и плата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области

Порядок добычи садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами, подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения

Источник

Экология

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество и λόγος — понятие, учение, наука) — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов» («Generelle Morphologie der Organismen»).

Содержание

Определения

Современное значение понятия экология имеет более широкое значение, чем в первые десятилетия развития этой науки. В настоящее время чаще всего под экологическими вопросами ошибочно понимаются, прежде всего, вопросы охраны окружающей среды. Во многом такое смещение смысла произошло благодаря всё более ощутимым последствиям влияния человека на окружающую среду, однако необходимо разделять понятия ecological («относящееся к науке экологии») и environmental («относящееся к окружающей среде»). Всеобщее внимание к экологии повлекло за собой расширение первоначально довольно чётко обозначенной Эрнстом Геккелем области знаний (исключительно биологических) на другие естественнонаучные и даже гуманитарные науки.

Классическое определение экологии [1] : наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы.

Второе определение дано на 5-м Международном экологическом конгрессе (1990) с целью противодействия размыванию понятия экологии, наблюдаемому в настоящее время. Однако это определение полностью исключает из компетенции экологии как науки аутэкологию (см. ниже), что в корне неверно.

Вот некоторые возможные определения науки «экология»:

- Экология — познание экономики природы, одновременное исследование всех взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами окружающей среды… Одним словом, экология — это наука, изучающая все сложные взаимосвязи в природе, рассматриваемые Дарвином как условия борьбы за существование. [2]

- Экология — биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени, в естественных и изменённых человеком условиях.

- Экология — наука об окружающей среде и происходящих в ней процессах

Сложности определения экологии

- Неопределённость границ дисциплин и взаимоотношения со смежными дисциплинами

- Неустоявшиеся представления о структуре дисциплины.

- Деление экологии на общую экологию и частную экологию

- Подразделение экологии на четыре отдела — экологию особей, популяций, биогеоценозов и экосистем

- Место экологии популяции при разделении на аутэкологию и синэкологию

- Различия в терминологии между экологами растений и экологами животных.

История науки

Уже с давних времён люди стали замечать различные закономерности во взаимодействии животных друг с другом и с окружающей средой. Однако, в те времена даже биология не была отдельной наукой, являясь частью философии.

Античность

Первые описания экологии животных можно отнести к индийским и древнегреческим трактатам:

- Индийские трактаты «Рамаяна», «Махабхарата» (VI—I века до н. э.) — Образ жизни зверей (более 50 видов), места обитания, питание, размножение, суточная активность, поведение при изменениях природной обстановки.

- Аристотель — «История животных» — экологическая классификация животных, среда обитания, тип движения, места обитания, сезонная активность, общественная жизнь, наличие убежищ, использование голоса.

- Теофраст — даны основы геоботаники, а также описано приспособительное значение изменений в окраске животных.

- Плиний Старший — «Естественная история» — представлен экономический характер зооэкологических представлений.

Древние греки в целом представляли себе жизнь как нечто, не требующее понимания и адаптации, что близко к современным экологическим представлениям [3] .

Новое время

В Новое время, которое характеризуется подъёмом в области научного знания, экологические закономерности выявлялись учёными-энциклопедистами, зачастую весьма далекими от биологии в своих основных исследованиях.

- Р. Бойль — им проведён один из первых экологических экспериментов — влияние атмосферного давления на животных, стойкость к вакууму водных, земноводных и др. пойкилотермных животных.

- Антони Ван Левенгук — описание пищевых цепей, регулирование численности популяций.

- Дэрем — «Физико-теология» (1713) — в этой работе впервые описан термин баланс в смысле регуляции численности животных.

- Р. Брэдли — впервые экология описывается количественно — роль воробьиных птиц в истреблении вредных насекомых.

- Рене Реомюр — «Мемуары по естественной истории насекомых» — рассматриваются количественные климатические факторы — постоянство суммы средних дневных температур в тени для сезонного периода в жизни организмов.

- К. Линней — «Экономия природы», «Общественное устройство природы» — описана концепция равновесия в природе, применён системный подход к природе, оценено ведущее влияние климатических условий, описаны фенологические наблюдения — гибель одних организмов как средство для существования других, сравнение природы с человеческой общиной.

- Ж. Бюффон — «Естественная история» — описано влияние факторов среды, исследования по популяционной экологии — влияние климата, характера местности и других внешних условий на популяции. Описан рост численности некоторых животных в геометрической прогрессии.

- С. П. Крашенинников (1713—1755) «Описание земли Камчатки» (1755) — частная экология животных, описание растений, образ жизни.

- И. И. Лепёхин «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства», перевод Бюффона. Биологические характеристики зверей и птиц. Зависимость существования и географического распределения животных от климатических условий и растительности Зависимость численности, распределения, плодовитости и миграций белки, кедровки и прочих от урожая кедровых орехов и других хвойных пород.

- Петер Симон Паллас «Путешествия по различным провинциям Российского государства», «Zoographia rosso-asiatica» — экологический подход к изучению животных (влияние внешних условий на животную жизнь). Климатология и физическая география, описание частной экологии грызунов. Программа наблюдений периодических явлений в популяциях животных.

- В. Ф. Зуев (ученик П. С. Палласа) «Начертания естественной истории» — первый в России школьный учебник. Описания экологии белки.

- Э. Циммерман — Зоогеография (1777) — Зависимость распространения млекопитающих от климата как по причине его прямого влияния, так и через растительность, как важнейший источник пищи для животных.

Первая половина XIX века

- Ж. Б. Ламарк — «Философия зоологии» — Описано взаимодействия организм — среда.

- Т. Фабер «О жизни птиц далекого севера» (1825) — экология птиц.

- Константин Глогер — 1833 Правило Глогера (географические расы животных в тёплых и влажных регионах пигментированы сильнее, чем в холодных и сухих регионах), заложены начала современной зоогеографии. Влияние климата на птиц — поведение, выбор местообитания, степень оседлости, окраску.

- В. Эдвардс — «Влияние физических агентов на жизнь» (1824) — сравнительная экологическая физиология. Эксперименты по влиянию температуры и водной среды на развитие головастиков лягушки. Влияние температуры, влажности, света и др. на дыхание, кровообращение, температуру, рост тела у рыб, земноводных, рептилий, птиц, зверей, человека.

- Спейн (1802) — эксперименты с длиной светового дня и яйценоскостью кур.

- Е. П. Менетрие — изучение вертикального распределения животных в горах Кавказа.

- Г. Бергхаус — «Всеобщий зоологический атлас» (1851) — сочетание климатических условий и биотических отношений. Зоогеографическое районирование на основе распространения хищных млекопитающих (хищники интегрируют совокупное воздействие элементов природы).

- Ш. Морран (1840) — закрепление понятия «Фенология».

- К. Хойзингер (1822) — разделение зоологии на зоографию и зоономию. Изучение причин и законов возникновения и существования отдельных животных и всего животного царства.

- Генрих Георг Бронн (1850) — «Экономия животных»

- Э. А. Эверсманн (1794—1860), М. Н. Богданов — «Естественная история Оренбургского края» (1840—1866) — географическая зональность смены ландшафтов на основе изменений характера почвы. Биоценотические отношения между животными. Экологический оттенок в описаниях групп животных. Оценка экономического значения животных. Характеристика пустынных экосистем — бедность фауны при обилии особей. Прообраз в описаниях грызунов, как представителей R-стратегов. Морфологические приспособления к условиям обитания — тушканчики на разных грунтах, адаптивное строение и добывание пищи у дятлов. Экономия природы.

- К. М. Бэр — экспедиция на Новую Землю. Основы современной теории динамики популяций рыб.

- А. Ф. Миддендорф — «Путешествие на север и восток Сибири», «Сибирская фауна» — зоологическая география. Природа, как единое целое. Ландшафтно-экологический подход. Экоморфология и её приспособительное значение. Изопиптезы. Сезонные миграции птиц. Значение кочёвок птиц и зверей. Экология леммингов. Влияние полярного дня на морфофизиологические функции. Криптическая роль окраски. Сопряженность ареалов.

- К. Ф. Рулье и Н. А. Северцов — основоположники российской экологии животных:

Карл Францевич Рулье — лекция «Жизнь животных по отношению к внешним условиям» (1852). Экологическая концепция, метод экологического изучения животных. Прямые и обратные явления жизни. Внутривидовые и межвидовые отношения животных. Существование общин (популяций). Проблема адаптации, морфобиологические особенности: жизненные формы животных, экологическая морфология, зоопсихология. Термины: зооэтика — зоогнозия, зообиология = этология Сент-Илера (от Милля). Н. А. Северцов «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии» — синэкологический аспект. Методический аспект — эколого-географический метод. Необходимость биоценологического подхода «местные мелкие фауны»: «Каждое явление мы изучаем у всех животных, у которых заметили его. Порядок в описании явлений определяется их естественной последовательностью — от весны до весны, только явления линяния отделены от прочих, современных им».

- Жоффруа Сент-Илер «Естественная история органического мира» — этология = зоопсихология + экология.

- Ч. Дарвин —

«Путешествие натуралиста вокруг света». Экономия природы. Объяснение паразитизма кукушки. Гибель крупных животных от катастрофических причин. Теория происхождения коралловых рифов. «Происхождение видов». Синэкологические взаимоотношения, как наиболее важные. Классификация взаимоотношений организмов. Продуктивность и состав сообществ. «Прочно укоренившееся заблуждение — считать физические условия за наиболее важные». Демография популяций. Синэкология: Взаимосвязь кошки — мыши — шмели-клевер и его ареал. Роль птиц в расселении семян — количественные исследования. Адаптивное строение цветка энтомофильных орхидей. Эколого-морфологический анализ челюстного аппарата гусеобразных.

- Э. Геккель и формирование экологии как особой отрасли науки:

«Всеобщая морфология организмов». Биология делится на: морфологию (биостатику) и физиологию (биодинамику), а для узкого понимания термина биологии мы вводим термин экология, синоним — биономия — «Общие основы науки об органических формах, механически основанной на теории эволюции, реформированной Чарлзом Дарвином». Экология — наука об экономии, об образе жизни, о внешних жизненных отношениях организмов друг с другом и т. д. (1 глава) = этологии Сент-Илера, хотя сам Геккель этого не знал. Под экологией мы понимаем общую науку об отношениях организмов с окружающей средой, куда мы относим в широком смысле все условия существования (19 глава). Экология — физиологическая дисциплина: форономия (общая физиология) — эргология (физиология функций) и перилогия (физиология отношений) — экология и хорология. Отсутствие обязательной корреляции между плодовитостью, численностью и масштабами географического распространения (глупыш и многие плодовитые виды). Для каждого отдельного вида в экономии природы имеется только определённое число мест (=экологические ниши Элтона). В одном месте может существовать тем большее количество животных индивидов, чем более разнообразна их природа.

Экология животных после Дарвина и Геккеля

- Форбс (1895) — замечание о понятии науки экология. Определение: наука об отношениях животных и растений к другим живым существам и ко всему их окружающему.

- К. А. Тимирязев. Противник термина экология (биономия, биология в узком смысле).

- М. А. Мензбир «Птицы России» — революция в зоологии: экологический подход к составлению систематических зоологических сводок.

- М. Н. Богданов (1841—1888) «Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья, долины средней и нижней Волги» («Биогеографические материалы» 1871) — широко используется понятие биоценоза (введённого К. А. Мёбиусом в 1877 году [4] ). Курс лекций зоологии в Петербургском университете с широкой биологической точки зрения, введена концепция саморегуляции биоценоза.

Современная классическая экология

Современная экология — сложная, разветвлённая наука. Ч. Элтон использовал концепции трофической (пищевой цепи), пирамиды численности, динамики численности [5] .

Полагают, что вклад в теоретические основы современной экологии внёс Б. Коммонер, сформулировавший основные 4 закона экологии:

- Всё связано со всем

- Ничто не исчезает в никуда

- Природа знает лучше — закон имеет двойной смысл — одновременно призыв сблизиться с природой и призыв крайне осторожно обращаться с природными системами.

- Ничто не даётся даром (вольный перевод — в оригинале что-то вроде «Бесплатных обедов не бывает»)

Второй и четвёртый законы по сути являются перефразировкой основного закона физики — сохранения вещества и энергии. Первый и третий законы — действительно основополагающие законы экологии, на которых должна строиться парадигма данной науки. Основным законом является первый, который может считаться основой экологической философии. В частности, эта философия положена в основу понятия «глубокая экология» в книге «Паутина жизни» Фритьофа Капры.

В 1910 г. на Третьем Международном ботаническом конгрессе в Брюсселе были выделены три подраздела экологии:

- Аутэкология — раздел науки, изучающий взаимодействие индивидуального организма или вида с окружающей средой (жизненные циклы и поведение как способ приспособления к окружающей среде).

- Демэкология — раздел науки, изучающий взаимодействие популяций особей одного вида внутри популяции и с окружающей средой.

- Синэкология — раздел науки, изучающий функционирование сообществ и их взаимодействия с биотическими и абиотическими факторами.

Также выделяют геоэкологию, биоэкологию, гидроэкологию, ландшафтную экологию, этноэкологию, социальную экологию, химическую экологию, радиоэкологию, экологию человека, антэкологию и др.

В связи с многогранностью предмета и методов исследований в настоящее время некоторые ученые рассматривают экологию как комплекс наук, который изучает функциональные взаимосвязи между организмами (включая человека и человеческое общество в целом) и окружающей их средой, круговорот веществ и потоков энергии, делающих возможность жизнь [6] .

Связи экологии с другими науками

Методология экологии

Методологический подход к экологии как к науке позволяет выделить предмет, задачи и методы исследований.

Объекты исследования экологии — в основном, системы выше уровня отдельных организмов: популяции, биоценозы, экосистемы, а также вся биосфера. Предмет изучения — организация и функционирование таких систем.

Главная задача прикладной экологии — разработка принципов рационального использования природных ресурсов на основе сформулированных общих закономерностей организации жизни.

Методы исследований в экологии подразделяются на полевые, экспериментальные и методы моделирования.

Полевые методы представляют собой наблюдения за функционированием организмов в их естественной среде обитания.

Экспериментальные методы включают в себя варьирование различных факторов, влияющих на организмы, по выработанной программе в стационарных лабораторных условиях.

Методы моделирования позволяют прогнозировать развитие различных процессов взаимодействия живых систем между собой и с окружающей их средой

Учёные

Следующие люди внесли существенный вклад в представление об эволюции и экологии:

Источник