- Откуда в кино появилась фраза: «Элементарно, Ватсон», если она ни разу не встречалась в книгах Конан Дойля?

- «Элементарно, Ватсон». Откуда взялась эта фраза

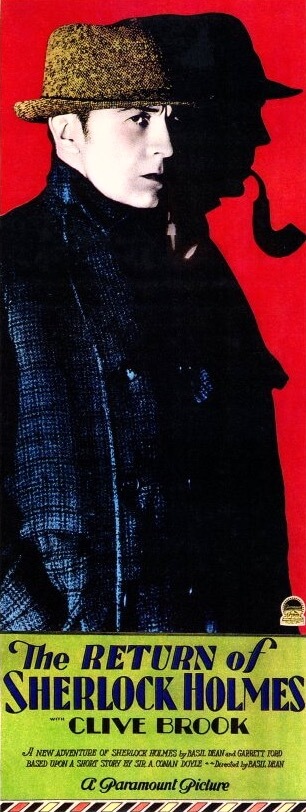

- Возвращение Шерлока Холмса

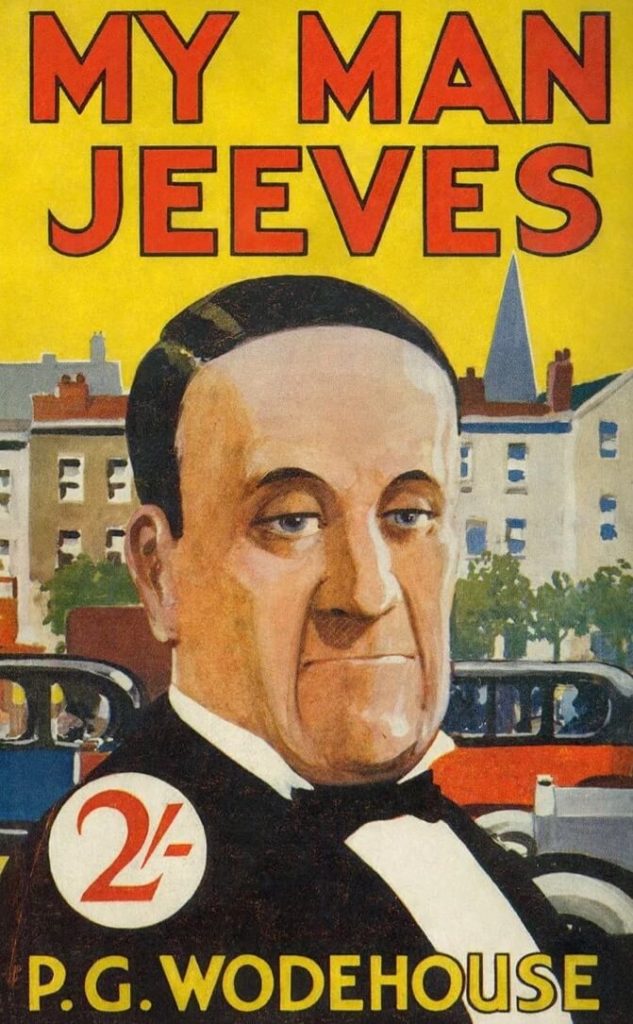

- Пи Джи Вудхаус

- Элементарно

- Эпоха кино

- Почему наш Шерлок Холмс лучший в мире? Элементарно, Ватсон! Модные нюансы и трудности перевода

- Почему англичанам так полюбился советский Шерлок Холмс?

- Право голоса

- Модный приговор

- Трудности перевода

- Дело в шляпе

- Вид на твид

- Элементарно Ватсон история появления этой фразы

- Элементарно

- 5 ЗАГАДОК СЭРА АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ

Откуда в кино появилась фраза: «Элементарно, Ватсон», если она ни разу не встречалась в книгах Конан Дойля?

Фразу «Элементарно, Ватсон! » придумал автор Дживса и Вустера.

Впервые эта фраза появилась в юмористическом детективе «Псмит-журналист» английского сатирика Пелама Вудхауса – создателя легендарной парочки Дживса и Вустера. Роман «Псмит-журналист» печатался частями в детском журнале «Капитан» с 1909 года, а в 1915 году вышел в книжном варианте. Произведение стало очень популярным благодаря блистательному юмору и динамичному детективному сюжету.

— По-моему, — сказал Псмит, — настал один из тех моментов, когда мне следует спустить с цепи мой шерлок-холмсовский метод.

— Верно! — сказал Билли Виндзор. — Конечно же.

— Элементарно, мой дорогой Ватсон, элементарно, — прожурчал Псмит.

Спустя 14 лет после выхода книге, фраза «Элементарно, Ватсон» звучит в американском фильме «Возвращение Шерлока Холмса» . Это была первая звуковая кинолента о Шерлоке Холмсе. Хотя в фильме действовали Холмс и Ватсон, сюжет существенно отличался от конандойлавского и был довольно слабым. Несмотря на это, фильм имел огромный кассовый успех и хорошую критику. Цитата из фильма практически полностью повторяет цитату из книги «Псмит-журналист» :

Ватсон: Потрясающе, Холмс!

Холмс: Элментарно, мой дорогой Ватсон, элементарно!

В 1935 Холмс произнес «Элементарно, Ватсон» в британском фильме «Триумф Шерлока Холмса» . С годами фраза набирала популярность и превратилась в «визитку» Шерлока Холмса. По числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннеса. На данный момент насчитывается более 200 кинокартин с участием сыщика.

В книгах Артура Конан Дойла слова «Элементарно» и «мой дорогой Ватсон» все же встречаются, но по отдельности. В рассказе «Горбун» эти фразы находятся через абзац друг от друга.

Источник

«Элементарно, Ватсон». Откуда взялась эта фраза

Впервые фраза «Элементарно, Ватсон» прозвучала в американском фильме «Возвращение Шерлока Холмса» 1929 года. Это, кстати, была первая экранизация романа со звуком.

Как ни странно, но в произведениях Артура Конан Дойла сыщик ни разу не использует это выражение.

Возвращение Шерлока Холмса

В написании сценария принимал участие сам Артур Конан Дойль. Но у него было ещё два соавтора.

Шерлока сыграл Клайв Брук. Несмотря на то что фильм американский, Брук — родом из Лондона. В роли Холмса он появлялся на экранах три раза.

Ватсона тоже исполнил британец — Гарри Ривз-Смит. В фильмах он снимался мало и был театральным актёром. «Возвращение Шерлока Холмса» — единственное кино со звуком, в котором сыграл Гарри.

Снял фильм тоже англичанин — Бейзил Дин.

Так что, хоть кино и снимали на студии в Нью-Йорке, дух у него британский.

Пи Джи Вудхаус

Возможно, создатели фильма подсмотрели эту фразу у писателя Пи Джи Вудхауса, который прославился своим «Дживсом и Вустером». Но помимо историй об английском аристократе и его камердинере, Вудхаус написал много других романов. Из-под его печатной машинки вышли 96 книг.

Элементарно

Это фраза из романа «Псмит-журналист», изданного в 1915 году.

Полностью фраза звучит так: «Elementary, my dear Watson».

В ещё одном романе про журналиста 1910 года издания — «Псмит в городе» есть похожее выражение:

«My dear Holmes, how? Elementary, my dear fellow, quite elementary».

Эпоха кино

Постепенно фраза прижилась на экране и киношный Шерлок стал говорить её всё чаще.

Любил поучать Ватсона и наш Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова. Вот, например, диалог из «Собаки Баскервилей».

Холмс: «Шрифт «Таймс» ни с чем невозможно спутать».

Ватсон: «Значит, кто-то вырезал ножницами?»

Ватсон: «Но почему последние слова написаны от руки?»

Холмс: «Это элементарно, Ватсон. Просто в передовице таких слов не было».

Источник

Почему наш Шерлок Холмс лучший в мире? Элементарно, Ватсон! Модные нюансы и трудности перевода

В октябре 1892 года поклонники Шерлока Холмса отмечают день его рождения. Выход сборника «Приключения Шерлока Холмса» открыл новую главу в мире дедукции и детективного жанра. Между тем, какой именно кинообраз великого сыщика наиболее правильный?

При всем уважении к ледяному обаянию Бенедикта Камбербэтча его образ у самих британцев вызывает массу нареканий. Он излишне моложав и скорее напоминает рок-музыканта, нежели интеллигентного сыщика времен викторианской Англии. Да и модную традицию британских денди сей киногерой продолжает в несколько гротескном виде.

Впрочем, на Бейкер-стрит никому не тесно. Литературный образ, созданный сэром Артуром Конан Дойлем, пережил более двухсот экранизаций и даже попал с этим результатом в книгу рекордов Гиннесса. Холмса в числе прочих, играли такие звезды как Майкл Кейн, Кристофер Пламмер, Руперт Эверетт, Роджер Мур и конечно самые знаменитые исполнители этой роли – Бэйзил Рэтбоун и Джереми Бретт.

К слову, только в нашей стране произведения о великом сыщике экранизировались четыре раза. Впрочем, знаменитый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым и Юрием Соломиным (1979–1986 гг.) всегда был вне конкуренции. Да что там, его исключительную художественную ценность отметила сама королева Великобритании Елизавета II, наградив неподражаемого Холмса-Ливанова Орденом Британской империи.

Почему англичанам так полюбился советский Шерлок Холмс?

Ливановское воплощение Холмса сочли эталонным неспроста. Он с удивительной точностью повторяет образ, созданный иллюстратором Сидни Пэджетом. Именно он визуализировал сыщика для первой публикации «литературного сериала» в журнале Strand Magazine. Холмс Сидни Пэджета – высокий, худой, с резкими чертами и пронзительным взглядом – был самым настоящим Холмсом, его приняли и читатели, и сам Конан Дойл, детально описавший своего героя. И, кроме того, байроновская внешность Ливанова покорила большинство поклонников саги о Шерлоке Холмсе своей аристократичностью, английской сдержанностью, в которой хорошо заметна игра аналитического ума.

Право голоса

Внешность Ливанова идеально дополнял тембр голоса – с хрипотцой. Любопытный факт: актер приобрел его совершенно случайно. Всему виной съемки в тайге на 20-градусном морозе (Василий Борисович дебютировал как актер в фильме знаменитого режиссера Михаила Калатозова «Неотправленное письмо»). В один прекрасный день артист крикнул с надрывом и. замолчал ровно на две недели. Думал, на карьере можно ставить крест, но потом снова заговорил тем самым, знакомым нам низким, по сути уникальным голосом. «И я понял, что я на трамвайный билет выиграл миллион», – говорил позже Ливанов. Этот тембр стал его визитной карточкой и неотъемлемой чертой образа Шерлока Холмса, который приняли зрители по всему миру.

Модный приговор

Изогнутая трубка – один из самых запоминающихся и узнаваемых аксессуаров гения дедуктивного метода. Однако Артур Конан Дойл не ограничивал своего героя лишь одной моделью курительного приспособления. В рассказах форма, цвет, материал из которого изготовлена трубка, разнятся – от глины до янтаря. Пожалуй, у сыщика была целая коллекция.

Трубка с гнутым мундштуком известна как «бент» или «калабаш», именно она узнаваемо дополняет гордый профиль киногероя. Удивительно, но заядлые курильщики всячески критикуют подобную трубку и не понимают, почему ее курит Холмс, предпочитавший самый крепкий табак из возможных. Само строение трубки предполагает, что она охлаждает дым и убирает их него часть смол и никотина. Загадка?

Есть предположение, что мода на тот самый «калабаш» пошла благодаря Уильяму Джилетту, игравшему сыщика в знаменитой театральной постановке «Шерлок Холмс». А он ее выбрал исключительно потому, что с ней в зубах было проще произносить четкие реплики.

Трудности перевода

В романе «Знак четырех» Холмс курит «эпиковую трубку». Русскоязычные читатели недоумевали. Оказалось дело все в некорректном переводе и опечатке. В оригинальном произведении указано: brier-root pipe . Сегодня, в эпоху глобализма и привычного распространения англицизмов пишут попросту: курительная трубка из бриара. Тот самый бриар – плотный нарост на корнях кустарника-вереска (на латыни Erica Arborea). То есть по сути трубка вересковая, ну или хотя бы эриковая.

Дело в шляпе

Кепка-двухкозырка – еще один узнаваемый атрибут великого сыщика. Логично, что столь популярный головной убор имеет свое название: deerstalker , что в дословном переводе можно понимать как «кепка охотника на оленей».

«Надо заметить, что и этому элементу гардероба у Холмса мы обязаны тому самому иллюстратору Сидни Пэджету. — Комментирует Эми Кролевецкая , методист и преподаватель онлайн-школы английского языка Novakid . — Артур Конан Дойл попросту не уточнял, какую кепку носит его герой. Позже в мемуарах дочери художника мы можем прочитать, что ее отец сам носил подобную кепи, бывая за городом. А «подарив» двухкозырку сыщику, он символизировал, что тот — отличный охотник, но не на оленей, а на преступников. Почему бы и нет? Но есть одна тонкость – подобный головной убор все же носили исключительно на пленэре. Викторианская мода весьма строга к таким нюансам, и джентльмен, надевший загородную кепи, вместо более уместного цилиндра ( top hat ), или хотя бы котелка ( bowler hat ), для прогулок по туманному Лондону рисковал прослыть весьма странным типом».

Вид на твид

Советские Холмс и Ватсон ценят одежду из щеголеватого твида (еще одна точная деталь подмеченная режиссером Игорем Масленниковым). К слову, твидовое шотландское пальто-пелерина, появившееся в гардеробе Холмса благодаря тому же хрестоматийному образу, созданному мистером Пэджетом – не совсем пальто. Верхняя одежда без рукавов, руки в которой полностью закрыты накидкой, называлась Inverness cape . По сути это кейп – столь модный в наше время в женском гардеробе. Во времена Конан Дойла подобную одежду носили жители шотландского высокогорья. В рассказах же сыщик носит Ulster coat — пальто, имеющее рукава и одновременно более короткую «пелерину». К слову, «Ольстерское пальто» можно встретить и сегодня в гардеробах истинных денди. Оно шьется из толстой теплой шерсти, имеет прямой или полуприлегающий силуэт с мощными, хорошо очерченными плечами. Воротник с отрезной стойкой позволяет не носить шарф.

Источник

Элементарно Ватсон история появления этой фразы

Знаменитая фраза «Элементарно, Ватсон!» ни разу не встречается в произведениях Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, её придумал автор Дживса и Вустера

Впервые эта фраза появилась в юмористическом детективе «Псмит-журналист» английского сатирика Пелама Вудхауса – создателя легендарной парочки Дживса и Вустера. Роман «Псмит-журналист» печатался частями в детском журнале «Капитан» с 1909 года, а в 1915 году вышел в книжном варианте. Произведение стало очень популярным благодаря блистательному юмору и динамичному детективному сюжету. Неугомонный молодой джентльмен постоянно ввязывается в истории. То, приехав в Нью-Йорк, оказывается в центре внимания преступного мира, то расследует кражу бриллиантового ожерелья в старинном родовом замке. Все проблемы, возникающие при этом, разрешаются самым изящным и остроумным способом.

— По-моему, — сказал Псмит, — настал один из тех моментов, когда мне следует спустить с цепи мой шерлок-холмсовский метод. А именно. Если бы сборщик квартирной платы уже побывал здесь, то, мнится мне, товарищ Спагетти, или как там вы его назвали, здесь больше не появился бы. Иными словами, загляни сюда сборщик налогов и не обрети наличных, товарищ Спагетти скитался бы сейчас в холодном ночном мраке и не возникал бы под недавно родным кровом. Вы следуете за ходом моих рассуждений, товарищ Малоней?

— Верно! — сказал Билли Виндзор. — Конечно же.

— Элементарно, мой дорогой Ватсон, элементарно, — прожурчал Псмит.

Спустя 14 лет после выхода книге, фраза «Элементарно, Ватсон» звучит в американском фильме «Возвращение Шерлока Холмса». Это была первая звуковая кинолента о Шерлоке Холмсе. Хотя в фильме действовали Холмс и Ватсон, сюжет существенно отличался от конандойлавского и был довольно слабым. Несмотря на это, фильм имел огромный кассовый успех и хорошую критику. Цитата из фильма практически полностью повторяет цитату из книги «Псмит-журналист»:

Ватсон: Потрясающе, Холмс!

Холмс: Элментарно, мой дорогой Ватсон, элементарно!

В 1935 Холмс произнес «Элементарно, Ватсон» в британском фильме «Триумф Шерлока Холмса». С годами фраза набирала популярность и превратилась в «визитку» Шерлока Холмса. По числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннеса. На данный момент насчитывается более 200 кинокартин с участием сыщика.

В книгах Артура Конан Дойла слова «Элементарно» и «мой дорогой Ватсон» все же встречаются, но по отдельности. В рассказе «Горбун» эти фразы находятся через абзац друг от друга.

Видите ли, Гастингс, это довольно распространенный прием обозначения недалекости партнера в стандартной сцепке детектив-помощник.

🙂 как раз сейчас пересматриваю масленникова

Элементарно

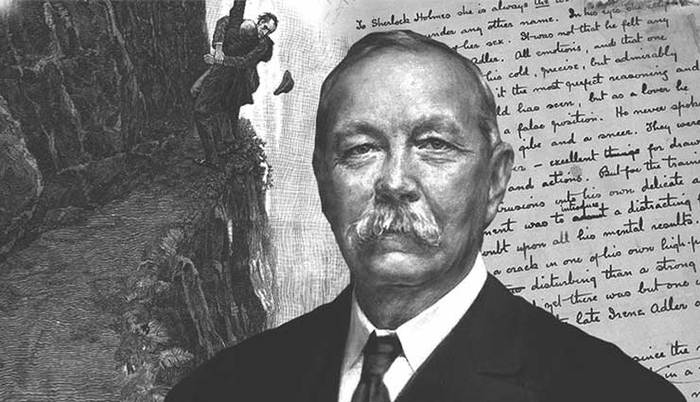

5 ЗАГАДОК СЭРА АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ

22 мая родился сэр А́ртур Игне́йшус (в устаревшей передаче — Игна́тий) Ко́нан Дойл (англ. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle; 22 мая 1859, Эдинбург — 7 июля 1930, Кроуборо, Суссекс) — английский писатель (по образованию врач), автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений, стихов. Создатель классических персонажей детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой литературы — гениального сыщика Шерлока Холмса, эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара.

Артур Конан Дойль оставил после себя множество загадок, которые он любил не меньше, чем его знаменитый персонаж Шерлок Холмс. «Пилтдаунский человек», феи из Коттингли – знаменитые фальсификации XX века связаны с его именем.

1. Скрывая благородство

Пожалуй, одной из самых главных загадок Конана Дойля нашего времени, является то, каким был тот человек, создавший классический образ детектива, давший всему миру поверить в выживших динозавров и существующих фей. Человек, который получив классическое медицинское образование, столь страстно искал доказательства «проклятья фараонов» и не менее яростно защищал спиритизм.

А был он, по воспоминаниям сына, рыцарем, припозднившимся во времени. По словам Адриана, детство «сэра Найджела Лоринга» — героя исторического романа Дойля, рыцаря на службе короля Англии в самом начале Столетней войны ( то есть, в золотую эпоху рыцарства), было во многом автобиографичным. Единственное различие состоит во времени и месте действия, каковое из древней обители предков превратилось в скромное жилище на Либертон-бэнк.

Сама атмосфера дома «дышала рыцарским духом». Его мать была архитектором, талантливой рассказчицей и страстной почитательницей древностей. Как пишет Адриан, Артур Конан Дойль начал разбираться в геральдике «раньше, чем освоил латинское спряжение». Он был знаком со всей своей родословной, включая самые незначительные ответвления рода за шесть предшествующих столетий. И что самое важное, как главное мерило всех земных ценностей, ему был привит кодекс рыцарства, характерный для далекого XV века. Так, он мог закрыть глаза на испорченную собственность или срыв своих экспериментов, но даже своему сыну не спустил бы с рук непочтительного отношения со служанкой.

Тот же рыцарский кодекс он применил на свое отношение к спиритуализму. Как и «истинные» рыцари, когда-то защищавшие католическую веру, он без остатка отдал себя своему мистическому увлечению и его проповеди.

За рыцарским кодексом последовали и титулы. Как истинный аристократ, Конан Дойль относился к ним с пренебрежением, долго отказываясь от звания пэра, во имя спиритуализма, и никогда не именовавший себя «сэром». Лишь после смерти его семья узнала, что он был кавалером Короны Италии. Артур Конан Дойль не любил раскрывать свои загадки.

2. Кем был Шерлок Холмс?

Вопрос, кто стал прототипом для легендарного Шерлока Холмса, и по сей день вызывает немало дискуссий. Принято считать, что им был Джозеф Белл,профессор Эдинбургского университета, где Конан Дойль получал медицинское образование. Этот человек был известен своей способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое человека. Вроде все сходится. Однако стоит ли игнорировать мнение самого писателя по этому вопросу: «Если Холмс и существует, то, должен признаться, это я сам и есть».

Эта фраза якобы вычленена из личной беседы Артура с американским журналистом Хейдоном Коффином. И даже, если сама она, возможно, не более чем «журналистская утка», достаточно ознакомиться с образом жизни писателя, чтобы понять — если это и выдумка, то она недалека от истины.

По воспоминаниям его сына, в дедукции писателю не было равных. И он часто применял свои способности на практике: «Путешествуя с отцом по европейским столицам, более всего мне нравилось ходить с ним по знаменитым ресторанам и выслушивать его бесстрастные замечания о характерах, занятиях, увлечениях и других подробностях жизни посетителей, подробностях, совершенно скрытых от моего взора».

Не менее своего персонажа Конан Дойл любил загадки, яркие детективные дела, а главное их раскрытие. Причем, как и Шерлок, в своем стремлении найти истину, он совершенно забывал обо всем на свете, включая собственную внешность: «подчас можно было увидеть на ступенях клуба Атенеум величественную с головы до пят фигуру Конан Дойла, если не считать чересчур маленькой для его массивного черепа шапочки сына, которую он небрежно нахлобучил на макушку». Такая небрежность обычно говорила о том, что он столкнулся с какой-то тайной, легендой или интригой, которая немедленно требует разъяснения. Его сын Адриан описывает занятный случай, когда во время работы над одним «убийством» (дело касалось молодого человека, исчезнувшего при обстоятельствах, не оставивших у полиции сомнений, что даже тело было уничтожено), он встретил отца обутого в черный и коричневый башмак. Он был настолько сосредоточен на своих версиях, что его «серьезный» вид не внушал злоумышленнику ничего хорошего. И правда, вскоре обнаружилось, что пропавший юноша цел и невредим и скрывается в Ливерпуле.

3. «Конан Дойль заговорил»

Артуру Конан Дойлю приписывают фразу, сказанную в последние его дни: «В моей жизни было много приключений, но самое большое и славное ждет меня впереди» . Знаменитый писатель, несмотря на свое медицинское образование был всецело поглощен спиритизмом. Считается, что он увлекся им после смерти своего отца, который много пил и окончил свои дни в психиатрической клинике, утверждая, будто слышит «голоса с того света». По другой версии, на путь медиума писателя толкнула смерть его сына во время Первой мировой войны. Но, возможно, более основательной причиной стала мода английского общества XIX — начала XX века коротать вечера за «кручением столов». Хотя, увлечение Артура явно было большим, чем простой данью моде. Он с характерной для него увлеченностью погрузился в историю спиритизма, издав на эту тему не один фундаментальный труд, наиболее известный из которых «История спиритизма».

Доказательства «жизни после смерти» и возможности общения с духами, Конан Дойль искал в науке, в новейших археологических открытиях, так упорно выступая за существования «проклятий фараонов». Спиритизм косвенно приблизил его кончину. Артур Конан Дойль колесил по миру, читая лекции и выступая в защиту религии Аллана Кардека. Это окончательно подорвало без того некрепкое здоровье. Он умер 7 июля 1930 года от сердечного приступа.

Вопрос как человек с медицинским образованием столь яро верил в существование фей и привидений, возможно, так и останется тайной, или однажды одно из поколений его биографов все-таки сможет найти на него ответ. Но важно даже не это. Артур Конан Дойль увлекся мистицизмом будучи уже состоявшимся и широко известным человеком. В результате, его имя и увлечение дали многочисленные возможности для спекуляций. Или мифов. Так, долгое время ходили слухи, что писатель после смерти являлся своей семье в виде привидения. Основывается он якобы на дневниках его вдовы с интригующим названием «Конан Дойль заговорил», которая, впрочем, разделяла увлечения мужа.

4. Феи из Коттингли

Помимо истории спиритизма, Конан Дойль увлекался и «паранормальной фотографией», собирая произведения этого жанра, начиная с середины XIX веке, и на свой манер проверяя их подлинность. Среди всех экземпляров, с которыми ему удалось столкнуться, были и знаменитые фотографии фей из Коттингли, которых якобы смогли сфотографировать две девочки-подростки: Элси Райт и Фрэнсис Гриффит.

Эта история началась весной 1917 года, когда две двоюродные сестры объяснили своим матерям причины своего долгого отсутствия тем, что они играют с феями у местного ручья. После того, как взрослые им не поверили, девочки в качестве доказательства попросили у отца фотоаппарат и сделали пару снимков, на которых были изображены хороводы фей и представители «маленького народца» поодиночке. В Англии начала XX века фольклорная традиция была еще сильна, поэтому, фотографии, попавшие на страницы журнала «Strand Magazine» получили большой резонанс. Одним из их самых ярых поклонников был и Конан Дойль, который, впечатленный связью девочек с «потусторонним», написал книгу «Явление фей». В ней он был весьма категоричен, утверждая: «Есть целый народец, который может быть столь же многочисленным, как и человеческий род, который ведет свою собственную жизнь и отделён от нас неким различием в вибрациях.» И это несмотря на то, что на его запрос о подлинности фотографий известный физик Оливер Лодж сказал категоричное нет.

Разоблачение мистификации произошло лишь в 80-х годах XX века, когда Элси и Фрэнсис признались, что феи на фотографиях были нарисованы и закреплены шпильками от шляп. Правда, их показания постоянно менялись: то они утверждали, что фотографии фальшивые, а феи настоящие; то, что феи были лишь способом оправдаться перед родителями за свои опоздания, а потом девочки просто побоялись родительского гнева за обман, и разочарования их «любимого писателя Артура Конан Дойля». В своем интервью Френсис заявила: «Я никогда не считала мошенничеством нашу с Элси проделку — мы просто валяли дурака. У меня до сих пор не укладывается в голове, как можно было нам верить всерьёз — это делали те, кому хотелось всерьёз верить».

И все же, напоследок, фотографы-любители оставили своим поклонника надежду на сказку. Так, спустя несколько лет после разоблачительного интервью и после смерти Фрэнсис, Элси Хилл решительно заявила: «Феи из Коттингли были на самом деле».

5. «Пилтдаунский человек»

Имя Артура Конан Дойля было замешено не только в «психических» мистификациях, но и в научных. Речь идет о знаменитом деле «Пилтдаунского человека» — недостающего звена в дарвинской цепочке эволюции.

Открытие принадлежало археологу любителю Чарльзу Доусону, который 15 февраля 1912 года сообщил в Британский музей, что в гравийном карьере в Пилтдаутене обнаружил череп массивного человекоподобного существа. Его открытие провел ученый Смит Вудворд, подтвердивший, что останки принадлежат неизвестному ранее человекоподобному существу. Новый вид получил название «Eoanthropus dawsoni» («Человек рассвета Доусона»). Вместе с Доусоным они продолжили раскопки, и нашли другие свидетельства «прачеловека»: ещё больше фрагментов черепа, челюсть с двумя зубами, разнообразные окаменелости животных и примитивные каменные орудия труда.

По предварительному результату, было установлено, что этот человек жил на британской земле около миллиона лет назад. Это был древнейший представитель «homo» в Англии. Находка была настолько сенсационной, что решили пренебречь необходимыми в данном случае тестами. Как писал потом Майлз Рассел в своей книге «Пилтдаунский человек: Секретная жизнь Чарльза Доусона и крупнейшая мировая археологическая мистификация»: «Никто не сделал никаких научных тестов. Если бы их сделали, то сразу бы заметили химическое состаривание зубов и то, что они подточены. Было очевидно, что это ненастоящий артефакт».

Правда открылась уже после смерти Доусона в 1916 году. Мало того, что на паре находок доказательства существования пилтдуанского человека закончились, так и еще при ближайшем рассмотрении оказалось, что найденные «обезьяноподобные зубы» нижней челюсти не соответствуют верхней, которая подозрительно напоминала строение черепа современного человека. Вскоре выяснили, что пресловутый пилтдаунский человек оказался конструкцией из останков обезьяны и человека.

До сих пор неизвестно, кто создал знаменитую мистификацию, поставившую на уши весь научный мир. По одной из версий, ее автором был Артур Конан Дойль, который, как и Доусон, был страстным любителем древностей, но с последним состоял в натянутых отношениях. Более того, он долгое время жил недалеко от Пилтдауна. Исследователи также нашли много точек соприкосновения с его романом «Затерянный мир «и пилтдаунским делом.

Из романа «Затерянный мир»:

— Первую он извлёк из рагу, вторую смастерил собственными руками. Нужны только известная смекалка да знание дела, а тогда всё что угодно сфальсифицируешь — и кость и фотографический снимок».

Одним из вероятных мотивов считают его увлечение спиритизмом и стремление показать несовершенство науки. Но защитники писателя утверждают, что в таком случае, он бы не стал скрывать свой триумф.

Источник