- Лобный синусит (фронтит)

- Воспаление лобной пазухи

- Разновидности фронтита

- Симптомы фронтита

- Симптомы острого фронтита

- Симптомы хронического фронтита

- Обострения фронтита

- Фронтит: осложнения и последствия

- Диагностика

- Методы лечения

- Лечение в домашних условиях

- Прокол при фронтите

- Рекомендации после операции прокола

- Препараты лечения фронтита

- Профилактика

- Заключение

- Синусит острый — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы острого синусита

- Патогенез острого синусита

- Классификация и стадии развития острого синусита

- Осложнения острого синусита

- Диагностика острого синусита

- Передняя риноскопия

- Эндоскопическое исследование полости носа

- Рентгенография пазух носа

- Ультразвуковое исследование (УЗИ)

- Диагностическая пункция

- Лабораторная диагностика

- Микробиологическое исследование

- Диафаноскопия

- Лечение острого синусита

- Консервативное лечение

- Дренирование пазухи

- Хирургическое лечение

- Прогноз. Профилактика

Лобный синусит (фронтит)

Одними из таких пазух являются лобные, которые расположены слева и справа от центра лобной кости над глазами. Воспаление слизистых оболочек лобных пазух – это фронтит (от frontalis — «лобный») или лобный (фронтальный) синусит. Часто его называют «лобный гайморит», однако точное название данного заболевания – именно «лобный синусит» или «фронтит».

За последние годы возросло количество случаев лобного синусита, при этом больше всего отмечен прирост заболеваемости хронической формой. Эта патология, в основном, встречается в детском возрасте. Среди взрослых заболеванию более подвержены мужчины.

Воспаление лобной пазухи

Причинами воспаления могут выступать вирусы (риновирус, аденовирус, коронавирус), бактерии (стафилококк, стрептококк, гемофильная палочка) или грибки, которые проникают из носовой полости.

Перенесенный ринит, инфекция из носоглотки, воспалительный процесс в других пазухах носа (например, в гайморовых), озена, сезонная аллергия, снижение иммунитета при переохлаждении или стрессе, травмы носа, искривление носовой перегородки, попадание инородного тела, полипы, кисты в носовой полости — все это может стать причиной возникновения фронтита.

Лобный синусит возникает и при наличии определенных факторов, связанных с условиями жизни и деятельности человека. Так, загрязненная атмосфера, особенно в зоне промышленных предприятий, пыльные и загазованные помещения, вредные производства или профессиональные травмы (например, баротравмы дайверов, подводников, пилотов) приводят к сбоям в работе иммунной системы организма и, как результат, – к фронтиту.

К развитию лобного синусита может привести переохлаждение головы в осенне-зимний период при нежелании носить головной убор, неумение правильно сморкаться или даже общее истощение организма.

Развитие фронтального синусита характеризуется скоплением гноя в пазухах, а это, в свою очередь, чревато тяжелыми осложнениями.

Разновидности фронтита

Типы фронтита различаются в зависимости от путей проникновения инфекции, типа и время развития патологии.

- Острый фронтит. Характеризуется внезапным возникновением воспалительного процесса, развитие — стремительное, окончание заболевания – полное.

- Хронический фронтит. Возникает как следствие плохо вылеченной острой формы заболевания; при нем длительные периоды обострения сменяются короткими паузами ослабления симптомов.

- Аллергический фронтит. Немедленная реакция на аллергены: частое чихание, зуд носа и глаз, повышения температуры может не быть или она невысокая;

- Вирусный фронтит. При воздействии вируса начинается быстрый подъем температуры, жалобы на боль в горле, чихание, появляется жидкая полупрозрачная слизь.

- Бактериальный фронтит. При бактериальной атаке температура поднимается, но медленно; больной не чихает, а слизь формируется густая, с характерным оттенком.

- Катаральный фронтит. Заявляет о себе тяжестью в лобной области, заложенностью носа; может не давать осложнений, а может перейти в более острую стадию.

- Гнойный фронтит. Образование и скопление гнойного содержимого в лобных пазухах пагубно влияет на состояние больного; возможна даже потеря сознания.

- Пневмосинус. Особая форма фронтита, которая характеризуется растяжением лобной пазухи; при этом воздух в пазуху поступает, но выхода для него нет. В этом случае воспаления может не быть, а боль в лобной части будет ощущаться.

Независимо от типа фронтита, он может затрагивать или одну пазуху (правую или левую) или быть двусторонним, когда в воспалительный процесс вовлечены обе пазухи.

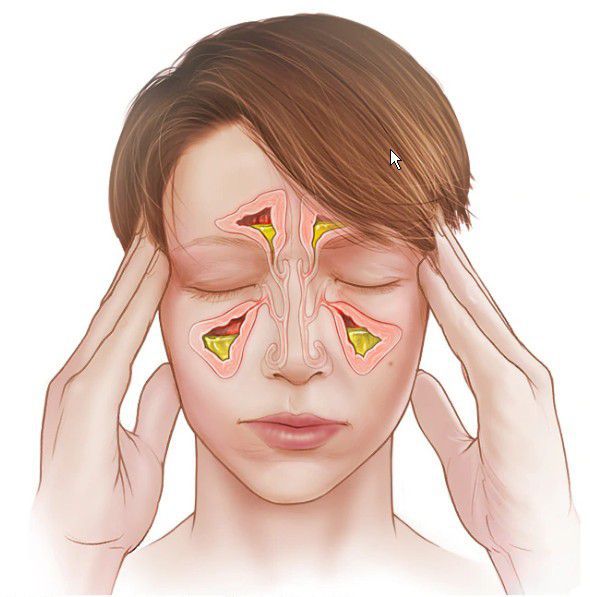

Симптомы фронтита

Лобный синусит – заболевание серьезное. О развитии патологии сигнализируют его характерные симптомы:

- головная боль. Она может быть разлитой или локализоваться в определенном месте (лобная часть, возле бровей);

- повышение температуры (до 40°С) с появлением лихорадки у детей и озноба у взрослых;

- заложенность носа, затрудненное дыхание, снижение или отсутствие обоняния (гипосмия /аносмия);

- проблемы со зрением, слезотечение, развивающаяся светобоязнь;

- скопление слизи в носовых ходах, затрудненность ее удаления;

- покраснение и отечность кожи над переносицей и веками;

- появление зубной боли и боли в ушах;

- общая слабость и головокружение.

Своевременное обращение к отоларингологу поможет поставить правильный диагноз и отличить:

Симптомы острого фронтита

- при наклонах головы вниз появляется интенсивная головная боль;

- выделение из носовых ходов слизи, окрашенной в желтый или зеленый цвет;

- появление отеков вокруг глаз;

- сильная головная боль может отдавать в уши и виски;

Симптомы хронического фронтита

- течение болезни проходит приступообразно: ремиссии сменяются обострением заболевания;

- при обострениях появляются симптомы острого фронтита; при ремиссии сохраняются давление и тяжесть в лобной части головы, которая усиливается при наклонах и нагрузках;

- в висках появляется пульсирующая боль; беспокоит постоянная ноющая головная боль;

- присутствуют выделения из носа, часто они имеют примеси гноя и крови; но чувства полной заложенности нет;

- сохраняются отеки, давление в глазах;

- по утрам из-за стекания гнойной слизи по задней стенке глотки могут появляться отхаркивание мокроты и тошнота;

- утомляемость повышена.

Одним из главных показателей развития патологического процесса при фронтите является температура. При острой форме, которая при надлежащем лечении длится 3 недели, гипертермия может достигать 38°С — 40°С. При хронической форме температура может быть незначительной или отсутствовать вообще. Но отсутствие температуры при лобном синусите не свидетельствует о выздоровлении, потому что сохраняются характерные боли.

Главные признаки заболевания лобным синуситом – это постоянные ноющие головные боли. Они носят характер распирания, сжимания, пульсации, усиливаясь при наклонах головы вперед или выполнении физических нагрузок. Болезненность может появиться из-за вибрации при поездках в транспорте.

При переохлаждении или последствиях ОРВИ в лобных синусах увеличивается давление, боли нарастают. Бессонница и умственное напряжение, переутомление и прием кофе или алкоголя могут усилить головные боли даже без обострения заболевания. Боль становится невыносимой, неврологической.

Самая интенсивная точка боли в области лба отмечается над переносицей (выше на 2 см). Если воспалена одна из пазух, боль сильнее локализуется с одной стороны. При постукивании по лбу появляется ноющая боль. При наличии воспаления при надавливании на надбровные ткани боль будет держаться долго.

Обострения фронтита

Если терапевтические действия были начаты не вовремя, симптомы заболевания усиливаются, интоксикация организма увеличивается. Гипертермия, чувство разбитости, общее плохое самочувствие может соседствовать с головокружениями и вегетативными нарушениями.

Возникает вторичное воспаление слезного мешка (дакриоцистит). В лобных пазухах могут появиться полипы, свищи, опухолевидные образования (холестеатомы) и слизистые кисты (мукоцеле).

Все это способствует появлению язв на стенках пазух, а инфекция может проникнуть в надкостницу и кость.

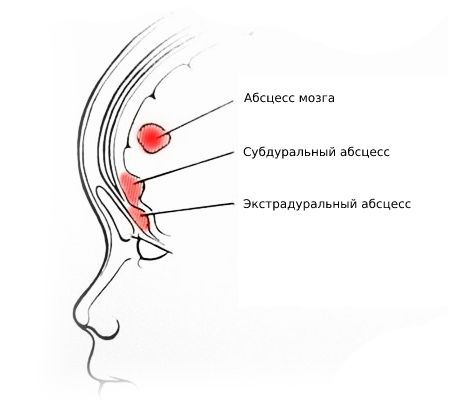

Фронтит: осложнения и последствия

Хроническая стадия фронтита опасна своими осложнениями. Перенесенная ОРВИ или простая простуда часто вызывает обострение болезни, которое длится около трех недель.

При переходе фронтита в хроническую стадию возникает опасность проникновения гнойного содержимого пазух через задние стенки внутрь черепа. Последствием этого может стать тяжелейший гнойный менингит или абсцесс.

Если гнойная инфекция проникнет через тонкую нижнюю стенку пазухи, то серьезно пострадают глазницы.

Эти осложнения очень опасны, так как могут привести к летальному исходу.

Последствия недолеченного фронтита сказываются на других органах и приводят к воспалительным процессам в миндалинах, костной ткани и тканях сердечной мышцы, конъюнктивиту и повреждению зрительного нерва, отиту или пневмонии.

Диагностика

Правильный диагноз может поставить только врач – отоларинголог. Осмотр пациента при помощи специального инструментария (риноскопия и эндоскопия), проведение УЗИ, рентгена и термографии позволяют определить состояние слизистой, объемы и строение лобных пазух, а также место возникновения инфекции.

Анализ крови, бактериологические и цитологическое исследования дополнят клиническую картину и помогут наметить направление лечения пациента.

Могут также понадобиться пробы на аллергены. В сложных случаях необходимыми являются консультации офтальмолога и невролога.

Методы лечения

Если нет показаний для хирургического вмешательства, лечение фронтита проводится консервативно.

После диагностирования выбираются проверенные терапевтические методы:

- прием антибиотиков;

- борьба с отеками;

- применение антигистаминных препаратов, капель и спреев от насморка;

- промывания и орошение солевыми растворами, зондирование, носовой душ, введение тампонов;

- физиотерапевтические мероприятия (ингаляция, УВЧ и др.).

Лечение в домашних условиях

Такое лечение разрешает только врач при легкой форме заболевания. Пациенту назначаются лекарственные препараты и выдаются рекомендации, которые нужно строго выполнять.

Это касается различных промываний и ингаляций, которые можно выполнять в домашних условиях, применяя народные средства.

Самые известные – ингаляции. Это — вдыхание паров отваров лекарственных трав (ромашка, лавровый лист) с добавлением нескольких капель эфирных масел (эвкалипт, чайное дерево). Можно проводить ингаляции при помощи отварного картофеля (картофель для этого нужно очистить).

Прокол при фронтите

Без прокола можно очистить пазухи и ввести лечебные препараты с помощью специального катетера Ямик. Если фронтит переходит в тяжелую затяжную стадию, требуется провести прокол. Это позволит очистить пазухи от гноя.

В более запущенных случаях требуется операция трепанопункции, при которой в отверстие пазухи вводят специальную трубку (канюлю). С ее помощью пазухи промывают и вводят нужный антибиотик.

Такие хирургические вмешательства проводятся под местной анестезией.

В особо тяжелых случаях назначается открытая операция.

Рекомендации после операции прокола

После проведения операции на протяжении 4-5 дней пациенту назначают сосудосуживающие капли. За раной необходимо тщательно ухаживать по инструкции врача и беречься от простуд и других вирусных заболеваний.

Если боли после прокола не проходят в течение нескольких дней или рана плохо заживает, нужна консультация врача.

Препараты лечения фронтита

Медикаментозное лечение назначает врач в зависимости от типа заболевания, особенностей протекания болезни и анамнеза пациента.

Если заболевание спровоцировали бактерии, назначаются антибиотики. Длительность их применения -7 – 10 дней. В легких случаях назначают спреи с антибиотиками или таблетки. В тяжелых случаях назначают или препараты широкого спектра действия, или, после проведения всех анализов, применяют узконаправленные антибиотики.

Вводить антибиотики можно внутримышечно и внутривенно. Иногда лекарство вводится прямо через лобную кость.

При лечении антибиотиками обязательно назначаются препараты для поддержания микрофлоры кишечника.

Если фронтит — результат вирусного поражения или аллергии, антибиотики применять нельзя.

В таких случаях назначают антигистаминные препараты.

Хорошие результаты дает использование сульфаниламидов или гомеопатических средств.

Профилактика

Чтобы избежать такого серьезного заболевания, как фронтит, необходимо:

- серьезно относиться к лечению любого насморка;

- такое же внимание уделять лечению простудных заболеваний, а также болезней носоглотки;

- постоянно промывать нос морской водой;

- правильное питание, соблюдение питьевого режима, употребление необходимого набора витаминов;

- одеваться по сезону, избегая переохлаждений и сквозняков;

- поддерживать иммунитет (спать по 8 часов, придерживаться режима труда и отдыха);

- избегать травм головы и носовой перегородки;

- бывать на свежем воздухе, особенно в хвойном лесу, поддерживать физическую форму;

- поддерживать здоровый микроклимат в доме: постоянное проветривание, увлажнение воздуха, особенно во время отопительного сезона;

- санаторно – курортное лечение;

- при подозрении на болезнь немедленно обратиться к отоларингологу.

Заключение

Лобный синусит (в народе – «лобный гайморит») – заболевание сложное и опасное, которое чревато многими осложнениями и серьезными проблемами со здоровьем. Важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить его развитие из обычной простуды или ОРВИ. Если же появились первые симптомы болезни, важно как можно быстрее обратиться к врачу: богатый арсенал современных методов лечения поможет устранить проблему, не прибегая к хирургическому вмешательству и не доводя до развития хронической формы.

Источник

Синусит острый — симптомы и лечение

Что такое синусит острый? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мисюрина Ю. В., ЛОРа со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Острый синусит (Acute sinusitis) — это внезапное воспаление пазухи носа, которое длится не менее четырёх недель. Также используется синоним «риносинусит». Согласно нему, воспаление — это процесс, затрагивающий не только слизистую пазух, но и полости носа [1] .

Основные причины острого синусита — вирусы или бактерии. Поэтому выделяют вирусную и бактериальную форму заболевания. Реже возбудителем острого воспаления в околоносовых пазухах становятся анаэробы и внутриклеточные микроорганизмы.

Вирусный синусит чаще протекает как обычное простудное заболевание и имеет сезонный характер. Им, как правило, болеют осенью, зимой, весной и, реже, в тёплое время года.

К вирусам, вызывающим воспаление верхних дыхательных путей, относятся: риновирусы, вирусы гриппа и парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы и коронавирусы.

Обычно вирусный синусит не нуждается в специальном лечении и проходит самостоятельно. Но иногда выздоровление не наступает. Это обусловлено размножением бактериальной флоры, заселяющей пазухи носа. Чаще всего при остром синусе обнаруживают Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae — они встречаются в 70–75 % от всех случаев [2] .

Предрасполагающие факторы бактериального синусита:

- искривление носовой перегородки;

- полипы;

- хронический ринит;

- аденоиды у детей;

- особенности строения остиомеатального комплекса: крючковидного отростка, средней носовой раковины и большого пузырька решётчатой кости.

Анаэробная инфекция может привести к острому синуситу при патологии зубочелюстной системы или осложнённом хроническом синусите. В таком случае трудно определить, это острая форма или обострение хронической.

Аллергический процесс и грибковая флора также могут стать причинами синусита — остро возникнув, заболевание перейдёт в хроническую форму.

Симптомы острого синусита

Основные симптомы острого синусита:

- затруднённое носовое дыхание;

- головная боль;

- выделения из носа;

- кашель у детей.

Снижение обоняния, заложенность ушей, повышение температуры тела и общее недомогание также могут возникать при остром синусите, но не во всех случаях [3] [4] .

Затруднённым дыханием сопровождается большинство заболеваний носа, поэтому только этот симптом не подтверждает острый риносинусит. Для постановки диагноза необходимо, чтобы присутствовали не менее двух признаков.

Головная боль при синусите носит тупой, ноющий характер и часто усиливается при наклоне головы вниз. Может уменьшаться после использования сосудосуживающих капель.

При воспалении в верхнечелюстной и лобной пазухах боль возникает в области лица, переносья, надбровья и височно-теменной области. При верхнечелюстном синусите проявляется разлитой зубной болью на стороне поражения. Для воспаления слизистой оболочки клиновидной пазухи (сфеноидита) характерны боли в центре головы и в затылке.

Выделения из носа при остром синусите бывают не всегда. Слизистые выделения характерны для вирусного воспаления, гнойные возникают, если присоединилась бактериальная флора. Хорошая дренажная функции пазухи и открытое соустье у детей проявляется в том, что при сморкании и откашливании отходят выделения. При поражении клиновидной пазухи носа и задних отделов решётчатого лабиринта выделения, как правило, стекают по задней стенке глотки, вызывая приступы кашля.

Для нетяжёлой формы острого синусита характерны:

- затруднённое носовое дыхание;

- слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа;

- нарушение обоняния;

- нерезкие лицевые боли без выраженных симптомов интоксикации — температура остаётся нормальной или незначительно повышается.

При тяжёлой форме температура поднимается до 38 ºС и выше, головная боль становится интенсивной, может развиться реактивный отёк век и мягких тканей лица.

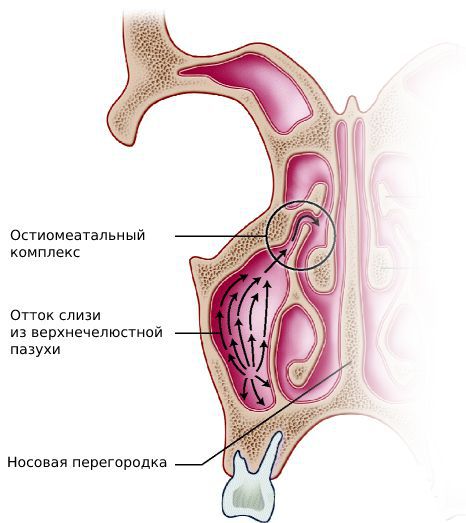

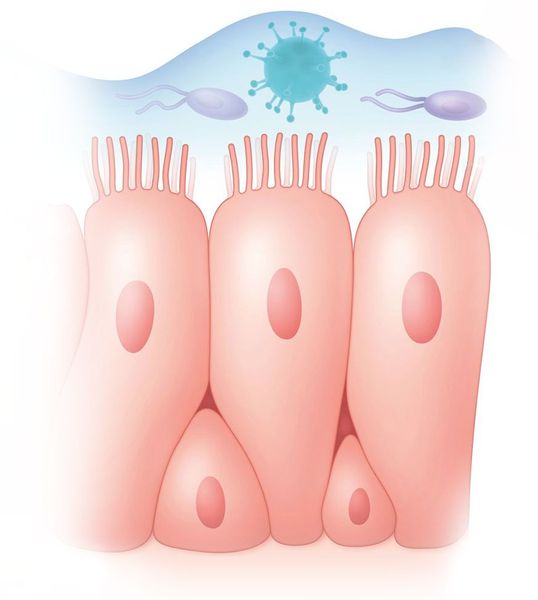

Патогенез острого синусита

При синусите вирус попадает на слизистую оболочку полости носа, повреждает клетки реснитчатого эпителия и внедряется в организм человека. При этом слизистая оболочка отекает, усиливается выделение слизи в полости носа, что ещё сильнее блокирует работу ресничек мерцательного эпителия. В норме их движение защищает организм от чужеродных агентов.

В это время у пациента появляется насморк, першение в горле, кашель, повышается температура и возникает слабость. Симптомы сохраняются в среднем семь дней, постепенно уменьшаясь.

При отёке слизистой оболочки выводное соустье пазухи с полостью носа закрывается. В результате блокируется дренажная функция, застаивается секрет и нарушается всасывание кислорода из полости пазухи в кровеносные сосуды. Так в пазухе создаются оптимальные условия для развития бактериальной инфекции [5] [6] . Это проявляется возвращением жалоб после явного улучшения.

Другой вариант развития событий: признаки простуды не стихают к концу недели, как должно быть, а, наоборот, усиливаются. Приём обезболивающих препаратов не улучшает состояние. В таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

Классификация и стадии развития острого синусита

По форме:

1. Экссудативные (с образованием жидкости в пазухе):

- серозный — прозрачное отделяемое негнойного характера;

- катаральный — утолщение слизистой оболочки из-за отёка с минимальным отделяемым;

- гнойный.

2. Продуктивные (с утолщением слизистой оболочки):

- пристеночно-гиперпластический — утолщение слизистой оболочки из-за увеличения числа клеток эпителия или стромы;

- полипозные.

По причине:

- Травматические.

- Вирусные.

- Бактериальные.

- Грибковые — зачастую вызваны Aspergillus и Mucorales, которые распространились в полость черепа. Для пациентов с ослабленным иммунитетом, например при ВИЧ-инфекции, характерно молниеносное течение, как правило, с летальным исходом.

- Одонтогенные — обычно односторонние верхнечелюстные синуситы, инфекция распространяется в области корней зубов и прилежащих тканей. К их развитию могут привести кариес, пульпит, периостит и остеомиелит.

- Аллергические.

- Смешанные.

- Септические и асептические.

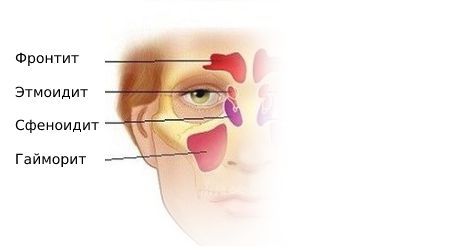

По локализации:

- гайморит — воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи;

- фронтит — воспаление слизистой оболочки лобной пазухи;

- этмоидит — воспаление слизистой оболочки ячеек решётчатого лабиринта;

- сфеноидит — воспаление слизистой оболочки клиновидной пазухи;

- полисинусит — одновременное поражение нескольких пазух;

- пансинусит — одновременное двустороннее поражение всех пазух носа;

- гемисинусит — поражение всех пазух носа с одной стороны.

У детей воспаление в пазухах носа зависит от формирования воздухоносной полости (пневматизации) и связано с возрастом. С рождения клинически значимыми являются воздухоносные полости решётчатого лабиринта и верхнечелюстной пазухи. Лобные и клиновидные пазухи достигают достаточного размера в среднем к 8-ми годам [8] . Но эти возрастные периоды вариабельны.

По характеру течения:

- острый — болезнь длится не более четырёх недель, после выздоровления симптомы полностью исчезают;

- рецидивирующий острый — до четырёх эпизодов синусита в год, периоды между обострениями продолжаются не менее восьми недель [9] .

По тяжести течения:

- лёгкая форма;

- среднетяжёлая;

- тяжёлая.

| Степень тяжести | Симптомы |

|---|---|

| • температура в норме; • умеренно выраженные симптомы риносинусита (кашель, заложенность носа и выделения из него), которые не влияют на сон и дневную активность пациента; • головных болей в проекции околоносовых пазух нет; • отсутствие осложнений | |

| • температура не выше 38,0 °С; • выраженные симптомы риносинусита умеренно или значительно влияют на сон и дневную активность пациента; • при движении или наклоне головы возникает ощущение тяжести в проекции околоносовых пазух; • осложнения со стороны среднего уха — острый средний отит; • внутричерепных или орбитальных осложнений нет | |

| • температура выше 38,0 °С; • выраженные или мучительные симптомы риносинусита значительно влияют на сон и дневную активность пациента; • периодическая или постоянная боль в проекции околоносовых пазух, которая усиливается при движении или наклоне головы и простукивании в проекции околоносовой пазухи; • внутричерепные или орбитальные осложнения |

Осложнения острого синусита

В большинстве случаев острый синусит протекает в лёгкой форме и проходит самостоятельно.

Осложнения могут возникнуть:

- без адекватного лечения;

- при агрессивности, то есть повышенной вирулентности возбудителя;

- из-за сниженного иммунитета и хронических заболеваний.

Выделяют орбитальные и внутричерепные осложнения.

У различных групп пациентов частота внутричерепных риногенных осложнений составляет 0,4–10 %. Самым распространённым из них является менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. На его долю приходится около 40 % от всех внутричерепных осложнений [14] .

Орбитальные осложнения:

- реактивный отёк клетчатки орбиты и век;

- диффузное негнойное воспаление клетчатки орбиты и век;

- остеопериостит орбиты — воспаление надкостницы и костных стенок глазницы.

- поднадкостничный абсцесс;

- абсцесс задних отделов клетчатки глазницы;

- абсцесс века;

- флегмона орбиты;

- тромбоз вен клетчатки орбиты и кавернозного синуса.

Внутричерепные осложнения:

- арахноидит (лептоменингит) — серозное воспаление паутинной оболочки головного мозга;

- экстрадуральный абсцесс — скопление гноя между твёрдой мозговой оболочкой и костями черепа;

- субдуральный абсцесс — скопление гноя между твёрдой и паутинной мозговыми оболочками;

- абсцесс мозга — окружённый капсулой гнойный очаг в веществе головного мозга;

- серозный и гнойный менингит — воспаление мозговых оболочек;

- тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки [4][7][10] .

Как видно из таблицы ниже, несмотря на разнообразие клинических форм осложнений, их проявления схожи. Это затрудняет диагностику и выбор правильной тактики лечения.

Осложнения острого синусита

| Осложнение | Клинические проявления |

|---|---|

| Реактивный отёк клетчатки орбиты и век | Бледные безболезненные полупрозрачные отёчные веки, чаще верхние, чем нижние. Возможно выпячивание глазного яблока из орбиты (экзофтальм) |

| Диффузное негнойное воспаление клетчатки орбиты и век | Отёк и покраснение век из-за переполнения кровью сосудов (гиперемия). Экзофтальм и интоксикация |

| Остеопериостит орбиты | Отёк и гиперемия век, экзофтальм и ограничение подвижности глазного яблока |

| Абсцесс века | Отёк и покраснение век, колебания жидкости при надавливании на глазное яблоко, интоксикация |

| Субпериостальный абсцесс | Отёк, гиперемия кожи век и конъюнктивы, боль при ощупывании, смещение глазного яблока |

| Ретробульбарный абсцесс и флегмона орбиты | Отёк и гиперемия век и конъюнктивы, выраженный экзофтальм, ограничение подвижности глазного яблока и боль при ощупывании |

| Тромбоз вен клетчатки орбиты и кавернозного синуса | Отёк и гиперемия век и конъюнктивы обоих глаз, выраженный экзофтальм, снижение остроты зрения, интоксикация |

| Арахноидит (лептоменингит) | Воспаление сосудистой оболочки головного мозга. Головная боль, тошнота, головокружение и слабость |

| Экстрадуральный абсцесс | Головная боль, тошнота и интоксикация |

| Субдуральный абсцесс | Головная боль, тошнота и интоксикация |

| Серозный и гнойный менингит | Головная боль, тошнота, светобоязнь, вынужденное положение тела с запрокинутой назад головой и появление менингеальных рефлексов |

| Абсцесс мозга | Головная боль, тошнота, менингеальные симптомы. Очаговые симптомы многообразны, связаны с локализацией абсцесса |

| Тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки | Лихорадка, приступы подъёма температуры и её падения с ознобом, обильным потоотделением и слабостью |

Диагностика острого синусита

- переднюю риноскопию;

- рентгенографию пазух носа;

- ультразвуковое исследование;

- диагностическую пункцию;

- лабораторные исследования;

- микробиологическое исследование;

- диафаноскопию.

Передняя риноскопия

Основной метод объективной диагностики острого синусита [1] [6] [7] . Проводится врачом-оториноларингологом с помощью носового зеркала. Перед его введением слизистая оболочка носа смазывается раствором сосудосуживающего препарата (анемизация). Это делается для того, чтобы уменьшить отёк слизистой.

Врач оценивает состояние слизистой оболочки носовых раковин и ходов, отсутствие или наличие отделяемого. Признаки синусита — это наличие гнойного или слизисто-гнойного отделяемого в области выводных отверстий поражённых пазух. Оно сопровождается покраснением и отёком слизистой оболочки полости носа.

Патологический секрет может быть виден на задней стенке ротоглотки и в носоглотке при их осмотре с помощью шпателя и носоглоточного зеркала (задней риноскопии) и осмотре зева (фарингоскопии).

Эндоскопическое исследование полости носа

Позволяет детально осмотреть носовые ходы и раковины до носоглотки, выявить мельчайшие анатомические изменения. Зачастую проводится видеоэндоскопия с фиксацией результата, что в дальнейшем помогает оценить, как протекает заболевание.

Рентгенография пазух носа

Применяют только при длительном насморке и головной боли около 7–10 дней [1] [6] [7] . При проведении процедуры голову фиксируют в определённом положении — в носоподбородочной, носолобной и боковой проекциях. Положение головы задаёт рентгенолог. При синусите утолщается слизистая оболочка, выявляется горизонтальный уровень жидкости и значительно уменьшается пневматизация пазухи.

Компьютерную томографию (КТ) применяют при хронической патологии околоносовых пазух, орбитальных и внутричерепных осложнениях. Использовать её для диагностики острого синусита не целесообразно. Ни рентген, ни КТ не могут дифференцировать вирусный и бактериальный синуситы.

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

Неинвазивный скрининговый метод. Позволяет выявить выпот в просвете лобных и верхнечелюстных пазух и оценить эффективность проводимой терапии [2] . Активно применяется при обследовании детей и беременных.

Действие УЗИ основано на отражении ультразвукового сигнала на границе двух субстанций с разными акустическими свойствами (кость — воздух, воздух — экссудат и т. д.) в линейном и двухмерном режиме. В первом случае применяют УЗИ-сканеры для околоносовых пазух («Синускоп», «Синускан»), во втором — стандартные аппараты для УЗИ.

Диагностическая пункция

Пункция пазухи (с лат. «прокол») не относится к рутинным методам диагностики из-за высокого риска осложнений. Применяется, если есть противопоказания к проведению рентгенографии, например при беременности.

Лабораторная диагностика

Включает общий анализ крови и определение С-реактивного белка (СРБ).

- отличить вирусный синусит от бактериального, а значит, определить, нужно ли принимать антибиотики;

- оценить тяжесть и динамику заболевания.

Микробиологическое исследование

Проводится при затяжных формах синусита и неэффективности антибиотикотерапии. Для исследования потребуется отделяемое полости носа либо материал поражённой пазухи, извлечённый с помощью пункции.

Достоверность метода относительна, а информативность мала. Во-первых, микрофлора полости носа и пазухи изначально различна. Взятие мазка, даже при соблюдении всех условий, не гарантирует, что культивируемая на средах бактерия является причиной воспаления в пазухе, а не случайным «попутчиком» при выведении ватного зонда из носа.

У детей информативность микробиологического исследования ещё ниже. Это связано с негативной реакцией ребёнка на манипуляцию и невозможностью правильно провести процедуру [11] .

Во-вторых, на достоверность может повлиять несоблюдение условий хранения и транспортировки биоматериала [12] . Поэтому оценка результатов микробиологического исследования сложна и неоднозначна.

Диафаноскопия

Устаревший неинвазивный метод диагностики синусита верхнечелюстной пазухи. Проводится с помощью специальной лампы. Если полость воздушна, то пазуха будет подсвечиваться красным цветом. [5] . Если в пазухе содержится гной, то свечение становится чёрным.

Лечение острого синусита

Выбор тактики лечения зависит от формы и тяжести острого синусита. Экссудативные синуситы лёгкой и среднетяжёлой степени зачастую лечатся консервативно или методами инвазивного дренирования пазухи.

Консервативное лечение

Цели лечения острого синусита — восстановить проходимость соустья воспалённой пазухи и предупредить орбитальные и внутричерепные осложнения. Для этого в первые дни простуды, но не более семи дней, применяют сосудосуживающие средства, а также увлажняют и орошают слизистую оболочку полости носа физиологическим раствором (хлоридом натрия 0,9 %).

Такие мероприятия препятствуют блокаде соустья и способствуют движению слизи на поверхности реснитчатого эпителия, а значит не дают бактериям размножаться.

Интраназальные глюкокортикостероиды (ИнГКС) уменьшают отёк слизистой и образование слизи и гноя (экссудата). За счёт этого улучшается носовое дыхание и восстанавливается отток экссудата из пазух [12] . Могут применяться как монотерапия при лёгких формах и в комплексе с другими препаратами в более тяжёлых случаях.

Применять антибиотики в первые семь дней нецелесообразно. Показанием для антибиотикотерапии является только бактериальный синусит. Этот диагноз ставится врачом на основании жалоб, анамнеза, данных объективного, дополнительных методов обследования и дифференциальной диагностики.

Дренирование пазухи

К инвазивным методам дренирования пазухи относятся:

- пункция;

- использование синус-катетера «ЯМИК»;

- баллонная синусотомия — расширение естественного соустья.

Пункция верхнечелюстной пазухи проводится через нижний носовой ход иглой Куликовского.

Затем содержимое пазухи удаляют, промывая её шприцом с физиологическим или антисептическим раствором.

Лобную пазуху чаще прокалывают тонкой иглой через глазничную стенку, реже производят трепанопункцию — отверстие создаётся через переднюю стенку бормашиной или инструментами для сверления кости (трепанами).

Курс лечения состоит из нескольких пункций, поэтому катетер вводят в пазуху в среднем на 10 дней.

Пункция околоносовой пазухи — это инвазивный метод, связанный с риском серьёзных осложнений. Его альтернативой является применение синус-катетера «ЯМИК». Устройство изобретено российским оториноларингологом В.С. Козловым.

Катетер вводится в полость носа до носоглотки. Заполненные воздухом камеры создают отрицательное давление, которое способствует дренированию пазух носа.

Все инвазивные процедуры проводятся после аппликационной анестезии и анемизации полости носа.

Пункция верхнечелюстной пазухи связана с риском проникновения иглы в мягкие ткани щеки, глазницу и крылонёбную ямку. Также при процедуре может повредиться устье носослёзного канала, возникнуть кровотечение, а при попытке продувания пазухи в кровеносные сосуды может проникнуть воздух.

Трепанопункция лобной пазухи может осложниться повреждением её задней стенки и развитием внутричерепных осложнений [12] .

К неинвазивным методам дренирования относится промывание носа по Проетцу («кукушка»). При процедуре антисептический раствор нагнетают шприцом в одну ноздрю и удаляют электроотсосом из другой. Часто применяют при лечении синусита у детей [9] [13] [15] [16] .

Хирургическое лечение

Показано при орбитальных или внутричерепных осложнениях, а также при продуктивной форме острого синусита, чаще возникающей при одонтогенном синусите.

Хирургическое лечение острого синусита включает:

- Вскрытие пазухи через переднюю стенку.

- Удаление патологического содержимого.

- Создание искусственного отверстия в костной стенке пазухи или расширение естественного соустья для дренирования [6][7][10][12] .

Реабилитационный период длится около 14 дней.

Прогноз. Профилактика

Прогноз неосложнённой формы острого синусита благоприятный. Если пациент несвоевременно обратился к доктору, не соблюдал принципы антибиотикотерапии или подвергался постоянному переохлаждению, то острый синусит может перейти в хронический.

- лечить основное заболевание — острый насморк, поражения зубов, грипп, корь, скарлатину и другие инфекционные болезни;

- устранять предрасполагающие факторы, например искривление носовой перегородки [6] ;

- вакцинироваться против Streptococcus pneumoniae.

С 2014 года антипневмококковая вакцина стала обязательной в Российском национальном календаре прививок. Со временем это уменьшит заболеваемость, поскольку S. pneumoniae — один из основных возбудителей бактериального синусита [12] .

Источник