- Левокардия (Q24.1)

- Общая информация

- Краткое описание

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

- Классификация

- Этиология и патогенез

- Эпидемиология

- Факторы и группы риска

- Клиническая картина

- Cимптомы, течение

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Профилактика

- Экг поворот сердца левым желудочком вперед что это значит

- Стандартная электрокардиография в педиатрической практике

- Отведения в электрокардиографии

- Техника регистрации электрокардиограммы

- Нормальная электрокардиограмма

- Анализ электрокардиограммы

- Анализ сердечного ритма и проводимости

- Определение положения электрической оси сердца

- Анализ предсердного зубца Р

- Анализ желудочкового комплекса QRST

- Электро кардиограф ические признаки гипертрофии и перегрузок полостей сердца

- Признаки перегрузок предсердий

- Признаки перегрузок(гипертрофии) желудочков

- Редакция приносит свои извинения за опечатки

Левокардия (Q24.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

— 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN — 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Классификация, содержащая данные о локализации основных отделов сердца:

1. Правосформированное праворасположенное сердце (с нормальным расположением органов брюшной полости).

2. Правосформированное серединнорасположенное сердце (с нормальным расположением органов брюшной полости).

3. Правосформированное леворасположенное сердце (с обратным расположением органов брюшной полости).

4. Левосформированное праворасположенное сердце (с обратным расположением органов брюшной полости).

5. Левосформированное леворасположенное сердце (с обратным расположением органов брюшной полости).

6. Неопределенносформированное лево- , право- или серединнорасположенное сердце (с абдоминальной гетеротаксией).

Этиология и патогенез

Левосформированное леворасположенное сердце

Анатомия. При левосформированном леворасположенном сердце полые вены находятся медиальнее и кзади, чем в условиях левосформированного праворасположенного сердца, и соединяются с правым предсердием, которое расположено также справа.

Правое предсердие посредством трехстворчатого клапана сообщается с правым желудочком, который лежит кпереди от него. Выходной отдел правого желудочка направлен медиально, вверх, назад и дает начало легочной артерии.

Легочные вены соединяются с правосторонним левым предсердием, которое находится несколько кпереди, чем левостороннее правое предсердие. Через клапан левое предсердие сообщается с левым желудочком, лежащим спереди и слева от левого предсердия, справа и спереди от правого желудочка. Межжелудочковая перегородка ориентирована влево и кпереди. Выходной отдел левого желудочка лежит кзади от выходного отдела правого желудочка и от него отходит восходящая часть аорты, которая располагается слева и кзади от легочного ствола. Дуга и нисходящая часть аорты также локализуются справа. Верхушка сердца направлена влево, вперед и вниз.

Правосформированное леворасположенное сердце с обратным расположением органов брюшной полости

Анатомия. Расположение сердца, его камер и магистральных сосудов нормальное. Специфический компонент — наличие аномалий нижней полой вены.

В одних случаях она располагается слева от позвоночника, затем на уровне печени круто изменяет свой ход и, пересекая среднюю линию тела, направляется косо кверху до соединения с обычно расположенным правым предсердием.

В других случаях печеночный сегмент нижней полой вены отсутствует, причем отток венозной крови из нижней половины тела осуществляется по непарной или полунепарной вене, впадающей в верхнюю полую вену. Крайне редко нижняя полая вена находится справа.

Эпидемиология

Факторы и группы риска

Факторы риска, влияющие на формирование врожденных пороков сердца у плода

Семейные факторы риска:

— наличие детей с врожденными пороками сердца (ВПС);

— наличие ВПС у отца или ближайших родственников;

— наследственные заболевания в семье.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Диагностика

Левосформированное леворасположенное сердце

Лечение

Прогноз

Профилактика

Профилактика возникновения врожденных пороков сердца (ВПС) очень сложна и в большинстве случаев сводится к медико-генетическому консультированию и разъяснительной работе среди людей, относящихся к группе повышенного риска заболевания. К примеру, в случае, когда 3 человека, состоящие в прямом родстве, имеют ВПС, вероятность появления следующего случая составляет 65-100% и беременность не рекомендуется. Нежелателен брак между двумя людьми с ВПС. Помимо этого необходимо тщательное наблюдение и исследование женщин, имевших контакт с вирусом краснухи или имеющих сопутствующую патологию, которая может привести к развитию ВПС.

Профилактика неблагоприятного развития ВПС:

— своевременное выявление порока;

— обеспечение надлежащего ухода за ребенком с ВПС;

— определение оптимального метода коррекции порока (чаще всего, это хирургическая коррекция).

Обеспечение необходимого ухода является важной составляющей в лечении ВПС и профилактике неблагоприятного развития, так как около половины случаев смерти детей до 1-го года во многом обуславливаются недостаточно адекватным и грамотным уходом за больным ребенком.

Специальное лечение ВПС, (в том числе, кардиохирургическое) должно проводиться в наиболее оптимальные сроки, а не немедленно по выявлению порока, и не в самые ранние сроки. Исключение составляют только критические случаи угрозы жизни ребенка. Оптимальные сроки зависят от естественного развития соответствующего порока и от возможностей кардиохирургического отделения.

Источник

Экг поворот сердца левым желудочком вперед что это значит

Вращение сердца вокруг его продольной оси, проведенной через основание и верхушку сердца, по мнению Grant, не превышает 30°. Это вращение рассматривается со стороны верхушки сердца. Начальные (Q) и конечные (S) векторы проецируются на отрицательную половину оси отведения V., поэтому комплекс QRSV6 имеет форму qRs (основная часть петли QRS k+V6). Такую же форму имеет комплекс QRS в отведениях I,II, III.

Повороту сердца по часовой стрелке соответствует положение правого желудочка несколько более кпереди, а левого желудочка несколько более кзади, чем обычное положение этих камер сердца. При этом межжелудочковая перегородка располагается почти параллельно фронтальной плоскости, а начальный вектор QRS, отражающий электродвижущую силу (ЭДС) межжелудочковой перегородки, ориентирован почти перпендикулярно к фронтальной плоскости и к осям отведений I,V5 и V6. Он также слегка отклоняется вверх и влево. Таким образом, при повороте сердца по часовой стрелке вокруг продольной оси во всех грудных отведениях регистрируется комплекс RS, а в стандартных отведениях — комплексы RSI и QRIII.

ЭКГ здорового мужчины М, 34 лет. Ритм синусовый, правильный; частота сердечных сокращений — 78 в 1 мин.(R—R=0,77ceK.). Интервал Р — Q = 0,14 сек. Р=0,09 сек., QRS=0,07 сек. (QIII=0,025 сек.), д —Т= 0,34 сек. RIII>RII>RI>SOI. AQRS=+76°. AT=+20°. AP=+43°. ZQRS — Т = 56°. Зубец РI-III, V2-V6, aVL, aVF положительный, не выше 2 мм (II отведение). Зубец PV1 двухфазный <+-) с большей положительной фазой. Комплекс QRSr типа RS, QRSIII типа QR (Q выраженный, но не расширенный). Комплекс QRSV| _„ типа rS. QRSV4V6 типа RS или Rs. Переходная зона комплекса QRS в отведении V4 (норма). Сегмент RS — TV1 _ V3 смещен вверх не более чем на 1 мм, в остальных отведениях он на уровне изоэлектрической линии.

Зубец ТI отрицательный, неглубокий. Зубец TaVF положительный. TV1 сглажен. TV2-V6 положительный, невысокий увеличивается несколько к отведению V3,V4.

Векторный анализ. Отсутствие QIV6 (тип RSI,V6) указывает на ориентацию начального вектора QRS вперед и влево. Такая его ориентация может быть связана с расположением межжелудочковой перегородки параллельно грудной стенке, что наблюдается при повороте сердца по часовой стрелке вокруг его продольной оси. Нормальное расположение переходной зоны QRS показывает, что в этом случае почасовой поворот является одним из вариантов нормальной ЭКГ. Слабо отрицательный зубец ТIII при положительном TaVF также может быть расценен как норма.

Заключение. Вариант нормальной ЭКГ. Вертикальное положение электрической оси сердца с поворотом вокруг продольной оси по часовой стрелке.

Межжелудочковая перегородка при этом почти перпендикулярна фронтальной плоскости. Начальный вектор QRS ориентирован вправо и слегка вниз, что определяет наличие выраженного зубца QI,V5V6. В этих отведениях отсутствует зубец S (форма QRI,V5,V6, так как основание желудочков занимает более заднее левое положение и конечный вектор ориентирован назад и влево.

ЭКГ здоровой женщины З., 36 лет. Синусовая (дыхательная) аритмия. Число сокращений 60 — 75 в 1 мин. Интервал Р—Q=0,12 сек. Р=0,08 сек. QRS=0,07 сек. Q—Т=0,35 сек. R,,>R1>R1II. AQRS=+44°. Ат=+30°. Угол QRS — Т=14°. Ар = +56°. Комплекс QRS1,V5,V6 типа qR. QRSIII типа rR’s. Зубец RV1 несколько увеличен (6,5 мм), но RV1 Р1>Рпг Вектор Р направлен вниз, влево по оси II отведения. Средний вектор QRS в горизонтальной плоскости (грудные отведения) параллелен оси отведения V4 (наиболее высокий R в отведении V4). ТIII сглажен, TaVF положительный.

Заключение. Вариант нормальной ЭКГ (поворот сердца вокруг продольной оси против часовой стрелки).

В протоколе анализа ЭКГ сведения о поворотах вокруг продольной (а также и поперечной) оси сердца по данным ЭКГ отмечаются в описании. Их нецелесообразно включать в заключение ЭКГ, т. к. они либо составляют вариант нормы, либо являются симптом гипертрофии желудочка, о чем и следует писать в заключении.

Источник

Стандартная электрокардиография в педиатрической практике

Электрокардиография (ЭКГ) остается одним из самых распространенных методов обследования сердечно-сосудистой системы и продолжает развиваться и совершенствоваться. На основе стандартной электрокардиограммы предложены и широко используются различные модифи

Электрокардиография (ЭКГ) остается одним из самых распространенных методов обследования сердечно-сосудистой системы и продолжает развиваться и совершенствоваться. На основе стандартной электрокардиограммы предложены и широко используются различные модификации ЭКГ: холтеровское мониторирование, ЭКГ высокого разрешения, пробы с дозированной физической нагрузкой, лекарственные пробы [2, 5].

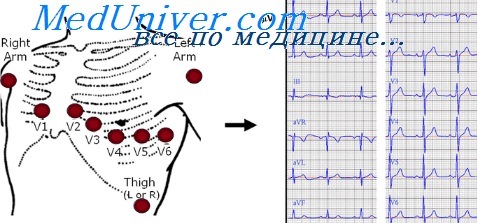

Отведения в электрокардиографии

Понятие «отведение электрокардиограммы» означает регистрацию ЭКГ при наложении электродов на определенные участки тела, обладающие разными потенциалами. В практической работе в большинстве случаев ограничиваются регистрацией 12 отведений: 6 от конечностей (3 стандартных и 3 «однополюсных усиленных») и 6 грудных — однополюсных. Классическим методом отведений, предложенным Эйнтховеном, является регистрация стандартных отведений от конечностей, обозначаемых римскими цифрами I, II, III [6].

Усиленные отведения от конечностей были предложены Гольдбергом в 1942 г. Они регистрируют разность потенциалов между одной из конечностей, на которой установлен активный положительный электрод данного отведения (правая рука, левая рука или левая нога), и средним потенциалом двух других конечностей. Данные отведения обозначаются следующим образом: aVR, aVL, aVF. Обозначения усиленных отведений от конечностей происходят от первых букв английских слов: а — augmented (усиленный), V — voltage (потенциал), R — right (правый), L — left (левый), F — foot (нога).

Однополюсные грудные отведения обозначают латинской буквой V (потенциал, напряжение) с добавлением номера позиции активного положительного электрода, обозначенного арабскими цифрами:

отведение V1 — активный электрод, расположенный в четвертом межреберье по правому краю грудины;

V2 — в четвертом межреберье по левому краю грудины;

V4 — в пятом межреберье по левой срединно-ключичной линии;

V5 — в пятом межреберье по передней подмышечной линии;

V6 — в пятом межреберье по средней подмышечной линии.

С помощью грудных отведений можно судить о состоянии (величине) камер сердца. Если обычная программа регистрации 12 общепринятых отведений не позволяет достаточно надежно диагностировать ту или иную электрокардиографическую патологию либо требуется уточнение некоторых количественных параметров, используют дополнительные отведения. Это могут быть отведения

Техника регистрации электрокардиограммы

ЭКГ регистрируют в специальном помещении, удаленном от возможных источников электрических помех. Исследование проводится после 15-минутного отдыха натощак или не ранее чем через 2 ч после приема пищи. Пациент должен быть раздет до пояса, голени следует освободить от одежды. Необходимо использовать электродную пасту для обеспечения хорошего контакта кожи с электродами. Плохой контакт или появление мышечной дрожи в прохладном помещении может исказить электрокардиограмму. Исследование, как правило, проводится в горизонтальном положении, хотя в настоящее время стали также осуществлять обследование в вертикальном положении, так как при этом изменение вегетативного обеспечения приводит к изменению некоторых электрокардиографических параметров [7].

Необходимо регистрировать не менее 6-10 сердечных циклов, а при наличии аритмии значительно больше — на длинную ленту.

Нормальная электрокардиограмма

На нормальной ЭКГ различают 6 зубцов, обозначаемых буквами латинского алфавита: P, Q, R, S, T, U. Кривая электрокардиограммы (рис. 1) отражает следующие процессы: систолу предсердий (зубец Р), артиовентрикулярное проведение (интервал P-R или, как его раньше обозначали — интервал Р-Q), систолу желудочков (комплекс QRST) и диастолу — интервал от конца зубца Т до начала зубца Р. Все зубцы и интервалы характеризуются морфологически: зубцы — высотой (амплитудой), а интервалы — временной продолжительностью, выражаемой в миллисекундах. Все интервалы — частотозависимые величины. Соотношение между частотой сердечных сокращений и продолжительностью того или другого интервала приводится в соответствующих таблицах. Все элементы стандартной электрокардиограммы имеют клиническую интерпретацию.

|

| Рисунок 1. Нормальная электрокардиограмма |

Анализ электрокардиограммы

Анализ любой ЭКГ следует начать с проверки правильности техники ее регистрации: исключить наличие разнообразных помех, искажающих кривую ЭКГ (мышечный тремор, плохой контакт электродов с кожей), необходимо проверить амплитуду контрольного милливольта (она должна соответствовать 10 мм). Расстояние между вертикальными линиями равно 1 мм, что при движении ленты со скоростью 50 мм/с соответствует 0,02 с, а при скорости 25 мм/с — 0,04 с. В педиатрической практике предпочтительна скорость 50 мм/с, поскольку на фоне физиологической возрастной тахикардии возможны ошибки при подсчете интервалов при скорости движения ленты 25 мм/с.

Кроме того, целесообразно проводить съемку ЭКГ со сменой положения пациента: в клино- и ортоположении, так как при этом изменение характера вегетативного обеспечения может способствовать изменению некоторых параметров электрокардиограммы — изменение характеристики водителя ритма, изменение характера нарушения ритма, изменение частоты сердечных сокращений, изменение характеристик проводимости [2].

Общая схема анализа ЭКГ включает несколько составляющих.

- Анализ сердечного ритма и проводимости:

— определение источника возбуждения;

— подсчет числа сердечных сокращений;

— оценка регулярности сердечных сокращений;

— оценка функции проводимости. - Определение поворотов сердца вокруг переднезадней, продольной поперечной осей:

— положения электрической оси сердца во фронтальной плоскости (повороты вокруг переднезадней оси, сагиттальной);

— поворотов сердца вокруг продольной оси;

— поворотов сердца вокруг поперечной оси. - Анализ предсердного зубца Р.

- Анализ желудочкового комплекса QRST:

— анализ комплекса QRS;

— анализ сегмента RS-T;

— анализ зубца Т;

— анализ интервала Q-T. - Электрокардиографическое заключение.

Анализ сердечного ритма и проводимости

Определение источника возбуждения производится по определению полярности зубца Р и по его положению относительно комплекса QRS. Синусовый ритм характеризуется наличием во II стандартном отведении положительных зубцов Р, предшествующих каждому комплексу QRS. При отсутствии этих признаков диагностируется несинусовый ритм: предсердный, ритм из АВ-соединения, желудочковые ритмы (идиовентрикулярные), мерцательная аритмия.

Подсчет числа сердечных сокращений проводится с помощью различных методов. Самый современный и простой метод — подсчет с помощью специальной линейки. При отсутствии таковой можно воспользоваться следующей формулой:

ЧСС = 60 R-R,

где 60 — число секунд в минуте, R-R — длительность интервала, выраженная в секундах.

При неправильном ритме можно ограничиться определением минимальной и максимальной ЧСС, указав этот разброс в «Заключении».

Регулярность сердечных сокращений оценивается при сравнении продолжительности интервалов R-R между последовательно зарегистрированными сердечными циклами. Интервал R-R обычно измеряется между вершинами зубцов R (или S). Разброс полученных величин не должен превышать 10% от средней продолжительности интервала R-R. Показано, что синусовая аритмия той или иной степени выраженности наблюдается у 94% детей. Условно выделены V степеней выраженности синусовой аритмии:

I степень — синусовая аритмия отсутствует или колебания частоты сердечных сокращений в перечислении на 1 мин не превышают 5 сокращений;

II степень — слабо выраженная синусовая аритмия, колебания ритма в пределах 6-10 сокращений в 1 мин;

III степень — умеренно выраженная синусовая аритмия, колебания ритма в пределах 11-20 сокращений в 1 мин;

IV степень — выраженная синусовая аритмия, колебания ритма в пределах 21-29 сокращений в 1 мин;

V степень — резко выраженная синусовая аритмия, колебания ритма в пределах 30 и более сокращений в 1 мин. Синусовая аритмия — явление, присущее здоровым детям всех возрастов [7].

Кроме физиологически наблюдаемой синусовой аритмии, неправильный (нерегулярный) ритм сердца может наблюдаться при различных вариантах аритмий: экстрасистолии, мерцательной аритмии и других.

Оценка функции проводимости требует измерения продолжительности зубца Р, которая характеризует скорость проведения электрического импульса по предсердиям, продолжительности интервала P-Q (P-R) (скорость проведения по предсердиям, АВ-узлу и системе Гиса) и общую длительность желудочкового комплекса QRS (проведение возбуждения по желудочкам). Увеличение длительности интервалов и зубцов указывает на замедление проведения в соответствующем отделе проводящей системы сердца.

Интервал P-Q (P-R) соответствует времени прохождения импульса из синусового узла к желудочкам и колеблется в зависимости от возраста, пола и частоты сердечных сокращений. Он измеряется от начала зубца Р до начала зубца Q, а при отсутствии зубца Q — до начала зубца R. Нормальные колебания интервала P-R находятся между 0,11-0,18 с. У новорожденных интервал P-R равен 0,08 с, у грудных — 0,08- 0,16 с, у более старших — 0,10-0,18 с. Замедление атриовентрикулярной проводимости может быть обусловлено вагусным влиянием [1, 2].

Интервал P-R может быть укороченным (менее 0,10 с) в результате ускоренного проведения импульса, нарушений иннервации, из-за наличия дополнительного пути быстрого проведения между предсердиями и желудочками. На рисунке 3 представлен один из вариантов укорочения интервала P-R.

На данной электрокардиограмме (см. рис. 2) определяются признаки феномена Вольффа-Паркинсона-Уайта, включающего: укорочение интервала P-R менее 0,10 с, появление дельта-волны на восходящем колене комплекса QRS, отклонение электрической оси сердца влево. Кроме того, могут наблюдаться вторичные ST-T-изменения. Клиническое значение представленного феномена заключается в возможности формирования наджелудочковой пароксизмальной тахикардии по механизму re-entry (повторного входа импульса), так как дополнительные проводящие пути обладают укороченным рефрактерным периодом и восстанавливаются для проведения импульса быстрее, чем основной путь [8].

|

| Рисунок 2. ЭКГ ребенка В. Г., 14 лет. Диагноз: феномен Вольффа-Паркинсона-Уайта |

Определение положения электрической оси сердца

Повороты сердца вокруг переднезадней оси. Принято различать три условные оси сердца, как органа, находящегося в трехмерном пространстве (в грудной клетке).

Сагиттальная ось — переднезадняя, перпендикулярная фронтальной плоскости, проходит спереди назад через центр массы сердца. Поворот против часовой стрелки по этой оси приводит сердце в горизонтальное положение (смещение электрической оси комплекса QRS влево). Поворот по часовой стрелке — в вертикальное положение (смещение электрической оси QRS вправо).

Продольная ось анатомически проходит от верхушки сердца к правому венозному отверстию. При повороте по часовой стрелке по этой оси (с обзором со стороны верхушки сердца) большую часть передней поверхности сердца занимает правый желудочек, при повороте против часовой стрелки — левый.

Поперечная ось проходит через середину основания желудочков перпендикулярно продольной оси. При повороте вокруг этой оси наблюдается смещение сердца верхушкой вперед или верхушкой назад.

Основное направление электродвижущей силы сердца представляет собой электрическую ось сердца (ЭОС). Повороты сердца вокруг условной переднезадней (сагиттальной) оси сопровождаются отклонением ЭОС и существенным изменением конфигурации комплекса QRS в стандартных и усиленных однополюсных отведениях от конечностей.

Повороты сердца вокруг поперечной или продольной осей относятся к так называемым позиционным изменениям.

Определение ЭОС проводится по таблицам. Для этого сопоставляют алгебраическую сумму зубцов R и S в I и III стандартных отведениях.

Различают следующие варианты положения электрической оси сердца:

- нормальное положение, когда угол альфа составляет от +30° до +69°;

- вертикальное положение — угол альфа от +70° до +90°;

- горизонтальное положение — угол альфа от 0° до +29°;

- отклонение оси вправо — угол альфа от +91° до +180°;

- отклонение оси влево — угол альфа от 0° до — 90°.

Характер расположения сердца в грудной клетке, а соответственно, и основное направление его электрической оси во многом определяются особенностями телосложения. У детей, отличающихся астеническим телосложением, имеет место вертикальное расположение сердца. У детей гиперстенической конституции, а также при высоком стоянии диафрагмы (метеоризм, асцит) — горизонтальное, с отклонением верхушки влево. Более значительные повороты ЭОС вокруг переднезадней оси как вправо (более +90°), так и влево (менее 0°), как правило, обусловлены патологическими изменениями в сердечной мышце. Классическим примером отклонения электрической оси вправо может явиться ситуация при дефекте межжелудочковой перегородки или при тетраде Фалло. Примером гемодинамических изменений, приводящих к отклонению электрической оси сердца влево, является недостаточность аортального клапана.

Более простой способ ориентировочного определения направления ЭОС — найти отведение от конечностей, в котором самый высокий зубец R (без зубца S или с минимальным зубцом S). Если максимальный зубец R в I отведении — горизонтальное положение ЭОС, если во II отведении — нормальное положение, если в aVF — вертикальное. Регистрация максимального зубца R в отведении aVL свидетельствует об отклонении ЭОС влево, в III отведении — об отклонении ЭОС вправо, если же максимальный зубец R в отведении aVR — положение ЭОС определить невозможно.

Анализ предсердного зубца Р

Анализ зубца Р включает: изменение амплитуды зубца Р; измерение длительности зубца Р; определение полярности зубца Р; определение формы зубца Р.

Амплитуда зубца Р измеряется от изолинии до вершины зубца, а его длительность — от начала до окончания зубца. В норме амплитуда зубца Р не превышает 2,5 мм, а его длительность — 0,10 с.

Поскольку синусовый узел расположен в верхней части правого предсердия между устьями верхней и нижней полых вен, то восходящая часть синусового узла отражает состояние возбуждения правого предсердия, а нисходящая — состояние возбуждения левого предсердия, при этом показано, что возбуждение правого предсердия происходит раньше левого на 0,02-0,03 с. Нормальный зубец Р по форме закругленный, пологий, с симметричным подъемом и спуском (см. рис. 1). Прекращение возбуждения предсердий (реполяризации предсердий) не находит отражения на электрокардиограмме, так как сливается с комплексом QRS. При синусовом ритме направление зубца Р положительное.

У нормостеников зубец Р положителен во всех отведениях, кроме отведения aVR, где все зубцы электрокардиограммы отрицательные. Наибольшая величина зубца Р — во II стандартном отведении. У лиц астенического телосложения величина зубца Р увеличивается в III стандартном и aVF-отведениях, при этом в отведении aVL зубец Р может даже стать отрицательным.

При более горизонтальном положении сердца в грудной клетке, например у гиперстеников, зубец Р увеличивается в отведениях I и aVL и уменьшается в отведениях III и aVF, а в III стандартном отведении зубец Р может стать отрицательным.

Таким образом, у здорового человека зубец Р в отведениях I, II, aVF всегда положительный, в отведениях III, aVL — может быть положительным, двухфазным или (редко) отрицательным, а в отведении aVR — всегда отрицательный.

Анализ желудочкового комплекса QRST

Комплекс QRST соответствует электрической систоле желудочков и рассчитывается от начала зубца Q до конца зубца Т.

Составляющие электрической систолы желудочков: собственно комплекс QRS, сегмент ST, зубец Т.

Ширина начального желудочкового комплекса QRS характеризует продолжительность проведения возбуждения по миокарду желудочков. У детей продолжительность комплекса QRS колеблется от 0,04 до 0,09 с, у детей грудного возраста — не шире 0,07 с.

Зубец Q — это отрицательный зубец перед первым положительным в комплексе QRS. Положительным зубец Q может быть только в одной ситуации: врожденной декстракардии, когда он в I стандартном отведении обращен кверху. Зубец Q обусловлен распространением возбуждения из АВ-соединения на межжелудочковую перегородку и сосочковые мышцы. Этот наиболее непостоянный зубец ЭКГ может отсутствовать во всех стандартных отведениях. Зубец Q должен отвечать следующим требованиям: в отведениях I, aVL, V5, V6, не превышать 4 мм по глубине, или 1/4 своего R, а также не превышать 0,03 с по продолжительности. Если зубец Q не отвечает этим требованиям, необходимо исключить состояния, обусловленные дефицитом коронарного кровотока [2]. В частности, у детей нередко в качестве врожденной патологии коронарных сосудов выступает аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии (АОЛКА от ЛА или синдром Блантда-Уайта-Гарланда) [2,3]. При этой патологии «коронарный» зубец Q чаще всего стойко выявляется в отведении aVL (рис. 3).

|

| Рисунок 3. ЭКГ ребенка Р. Б., 4 года. Диагноз: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии |

На представленной электрокардиограмме (см. рис. 3) выявляется отклонение электрической оси сердца влево. В отведении aVL зубец Q составляет 9 мм, при высоте своего R = 15 мм, продолжительность зубца Q — 0,04 с. При этом в I стандартном отведении продолжительность зубца Q составляет также 0,04 с, в этом же отведении — выраженные изменения конечной части желудочкового комплекса в виде депрессии интервала S-T. Предполагаемый диагноз — аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии — был подтвержден эхокардиографически, а затем при коронарографии.

В то же время у детей грудного возраста глубокий зубец Q может быть в отведении III, aVF, а в отведении aVR весь желудочковый комплекс может иметь вид QS.

Зубец R состоит из восходящего и нисходящего колен, всегда направлен кверху (кроме случаев врожденной декстракардии), отражает биопотенциалы свободных стенок левого и правого желудочков и верхушки сердца. Большое диагностическое значение имеют соотношение зубцов R и S и изменение зубца R в грудных отведениях. У здоровых детей в отдельных случаях отмечается разная величина зубца R в одном и том же отведении — электрическая альтернация.

Зубец S, так же как и зубец Q, — непостоянный отрицательный зубец ЭКГ. Он отражает несколько поздний охват возбуждением отдаленных, базальных участков миокарда, наджелудочковых гребешков, артериального конуса, субэпикардиальных слоев миокарда.

Зубец Т отражает процесс быстрой реполяризации миокарда желудочков, т. е. процесс восстановления миокарда или прекращения возбуждения миокарда желудочков. Состояние зубца Т, наряду с характеристиками сегмента RS-T, — маркер обменных процессов в миокарде желудочков. У здорового ребенка зубец Т — положительный во всех отведениях, кроме aVR и V1. При этом в отведениях V5, V6 зубец Т должен составлять 1/3-1/4 своего R.

Сегмент RS-T — отрезок от конца QRS (конца зубца R или S) до начала зубца Т — соответствует периоду полного охвата возбуждением желудочков. В норме смещение сегмента RS-T вверх или вниз допустимо в отведениях V1-V3 не более 2 мм [4]. В отведениях, наиболее отдаленных от сердца (в стандартных и однополюсных от конечностей), сегмент RS-T должен находиться на изолинии, возможное смещение вверх или вниз не более 0,5 мм. В левых грудных отведениях сегмент RS-T регистрируется на изолинии. Точка перехода QRS в сегмент RS-T обозначается как точка RS-T — соединения j (junction — соединение).

За зубцом Т следует горизонтальный интервал Т-Р, соответствующий периоду, когда сердце находится в состоянии покоя (период диастолы).

Зубец U появляется через 0,01-0,04 с после зубца Т, имеет ту же полярность и составляет от 5 до 50% высоты зубца Т. До настоящего времени четко не определено клиническое значение зубца U.

Интервал Q-T. Продолжительность электрической систолы желудочков имеет важное клиническое значение, поскольку патологическое увеличение электрической систолы желудочков может быть одним из маркеров появления угрожающих жизни аритмий.

Электро кардиограф ические признаки гипертрофии и перегрузок полостей сердца

Гипертрофия сердца — это компенсаторная приспособительная реакция миокарда, выражающаяся в увеличении массы сердечной мышцы [6]. Гипертрофия развивается в ответ на повышенную нагрузку при наличии приобретенных или врожденных пороков сердца либо при повышении давления в малом или большом круге кровообращения.

Электрокардиографические изменения при этом обусловлены: увеличением электрической активности гипертрофированного отдела сердца; замедлением проведения по нему электрического импульса; ишемическими, дистрофическими и склеротическими изменениями в измененной мышце сердца.

Однако следует отметить, что широко используемый в литературе термин «гипертрофия» не всегда строго отражает морфологическую сущность изменений. Нередко дилатация камер сердца имеет те же электрокардиографические признаки, что и гипертрофия, при морфологической верификации изменений.

При анализе ЭКГ следует учитывать переходную зону (рис. 4) в грудных отведениях.

|

| Рисунок 4. Состояние основных зубцов лектрокардиограммы в грудных отведениях. Переходная зона |

Переходная зона определяется отведением, в котором зубцы R и S, т. е. их амплитуда по обе стороны изоэлектрической линии, равны (см. рис. 4). У здоровых детей старшего возраста переходная зона QRS , как правило, определяется в отведениях V3, V4. При изменении соотношения векторных сил переходная зона перемещается в сторону их преобладания. Например, при гипертрофии правого желудочка переходная зона перемещается в позицию левых грудных отведений и наоборот.

Признаки перегрузок предсердий

Электрокардиографические признаки перегрузки левого предсердия формируют электрокардиографический комплекс признаков, называемый в литературе Р-mitrale. Увеличение левого предсердия является следствием митральной регургитации при врожденной, приобретенной (вследствие ревмокардита или инфекционного эндокардита), относительной митральной недостаточности или митрального стеноза. Признаки перегрузки левого предсердия представлены на рисунке 5.

Увеличение левого предсердия (см. рис. 5) характеризуется:

- увеличением общей продолжительности (ширины) зубца Р более 0,10 с;

- уширенным двугорбым зубцом Р в отведениях I, aVL, V5-V6;

- наличием выраженной отрицательной фазы зубца Р в отведении V1 (более 0,04 с по продолжительности и более 1 мм по глубине).

|

| Рисунок 5. ЭКГ ребенка К. И., 12 лет. Диагноз: ревматизм, возрастной ревмокардит, недостаточность митрального клапана |

Поскольку удлинение зубца Р может быть обусловлено не только увеличением левого предсердия, но и внутрипредсердной блокадой, то наличие выраженной отрицательной фазы зубца Р в отведении V1 более важно при оценке перегрузки (гипертрофии) левого предсердия. В то же время выраженность отрицательной фазы зубца Р в отведении V1 зависит от частоты сердечных сокращений и от общих характеристик вольтажа зубцов.

Электрокардиографические признаки перегрузки (гипертрофии) правого предсердия формируют комплекс признаков, называемый Р-pulmonale, поскольку развивается он при легочной патологии, а также при хроническом легочном сердце. Однако у детей эти состояния встречаются нечасто. Поэтому основными причинами увеличения правого предсердия являются врожденные пороки сердца, например аномалия трехстворчатого клапана Эбштейна, а также первичные изменения легочной артерии — первичная легочная гипертензия.

|

| Рисунок 6. ЭКГ ребенка В. С., 13 лет. Первичная легочная гипертензия |

Признаки увеличения правого предсердия представлены на рисунке 6.

Увеличение правого предсердия (см. рис. 6) характеризуется:

На рисунке 6 кроме признаков перегрузки правого предсердия отмечаются также признаки перегрузки правого желудочка.

Признаки перегрузок(гипертрофии) желудочков

Поскольку в норме ЭКГ отражает активность только левого желудочка, электрокардиографические признаки перегрузки левого желудочка подчеркивают (утрируют) норму. Там, где в норме высокий зубец R (в отведении V4, положение которого совпадает с левой границей сердца), он становится еще выше; где в норме глубокий зубец S (в отведении V2), он становится еще глубже.

Предложено много вольтажных критериев перегрузки (гипетрофии) левого желудочка — более 30. К наиболее известным относится индекс Соколова-Лайона: сумма амплитуд зубца R в отведении V5 или V6 (там, где больше) и S в отведении V1 или V2 (там, где больше) более 35 мм. Однако на амплитуду зубцов в грудных отведениях влияют пол, возраст и конституция пациента. Так, увеличение вольтажа зубцов может наблюдаться у худощавых людей молодого возраста. Поэтому большое значение имеют вторичные изменения конечной части желудочкового комплекса: смещение интервала S-T и зубца Т. Как признак относительного дефицита коронарного кровотока, возможно углубление зубца Q в отведениях V5, V6. Но при этом зубец Q не должен превышать более 1/4 своего R и 4 мм по глубине, поскольку данный признак указывает на первичную коронарную патологию [2].

Преобладающая дилатация левого желудочка имеет следующие признаки: R в V6 больше, чем R в V5, больше, чем R в V4 и больше 25 мм; внезапный переход от глубоких зубцов S к высоким зубцам R в грудных отведениях; смещение переходной зоны влево (к V4) (рис. 7).

|

| Рисунок 7. ЭКГ ребенка Г. Ш., 3 года. Диагноз: врожденная недостаточность митрального клапана |

Признаками преоблающей гипертрофии миокарда левого желудочка является депрессия (смещение ниже изолинии) сегмента S-T в отведении V6, возможно, и в V5 (рис. 8) [4, 7].

|

| Рисунок 8. ЭКГ ребенка Г. Ш., 3 года. Диагноз: врожденная недостаточность митрального клапана |

Электрокардиографические признаки перегрузки (гипертрофии) правого желудочка появляются, когда его масса увеличивается в 2-3 раза. Самый надежный признак гипертрофии правого желудочка — комплекс qR в отведении V1.

Дополнительными признаками являются вторичные изменения в виде смещения сегмента S-T и изменения зубца Т. При некоторых патологических состояниях, в частности при дефекте межпредсердной перегородки, гипертрофия правого желудочка демонстрируется также неполной блокадой правой ножки пучка Гиса в виде rsR в отведении V1 (рис. 9) [7].

|

| Рисунок 9. ЭКГ ребенка М. К., 8 лет. Диагноз: дефект межпредсердной перегородки |

В заключение следует отметить, что стандартная электрокардиограмма очень важна для адекватной диагностики при соблюдении нескольких правил. Это, во-первых, проведение съемки электрокардиограммы со сменой положения тела, что позволяет первично дифференцировать органическое и неорганическое повреждение сердца. Во-вторых, это выбор оптимальной скорости съемки — у детей 50 мм/с. И наконец, следует проводить анализ электрокардиограммы с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в том числе его конституции.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Редакция приносит свои извинения за опечатки

В выходных данных статьи «Ящур», № 8 2004, следует читать:

А. Е. Кудрявцев, кандидат медицинских наук, доцент,

Т. Е. Лисукова, кандидат медицинских наук, доцент,

Г. К. Аликеева, кандидат медицинских наук

ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, Москва

В статье И. Ю. Фофановой «Некоторые вопросы патогенеза внутриутробных инфекций», № 10.2004. На странице 33 во 2-й колонке слева направо следует читать: «Во II триместре (после уточнения диагноза) показано применение антибактериальной терапии с учетом чувствительности антибиотиков (пенициллинового ряда или макролидов). Назначение амоксиклава, аугментина, ранклава, азитрокса, сумамеда при беременности возможно, только когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Несмотря на то, что в экспериментальных исследованиях тератогенного действия этих препаратов выявлено не было, применения их во время беременности следует избегать».

Е. В. Мурашко, кандидат медицинских наук, доцент РГМУ, Москва

Источник