- Импульсные последовательности при исследовании головного мозга.

- Протокол МР-исследования головного мозга:

- Flair

- Flair

- Flair: потоковые артефакты

- Т1 взвешенные изображения.

- Т1 контрастность

- Т2 взвешенное изображение со звездой и SWI — Susceptibility weighted imaging

- Данную последовательность используют при:

- Очаги в головном мозге на МРТ

- Очаги на МРТ головного мозга: что значит?

- Виды очагов на МРТ головы

- Гиперинтенсивные очаги

- Субкортикальные очаги

- Очаги глиоза

- Очаги демиелинизации

- Очаг сосудистого генеза

- Очаги ишемии

- Что означают белые и черные пятна на снимках МРТ?

- Причины возникновения очагов на МРТ головного мозга

Импульсные последовательности при исследовании головного мозга.

Протокол МР-исследования головного мозга:

- Аксиальная=трансверзальная=поперечная (tra)

- Фронтальная=корональная (cor)

- Сагиттальная (sag)

- Loc/scout

- T2 tse tra

- Flair tra/cor

- T1 sag/cor

- DWI tra

- T2* / SWI tra

Flair

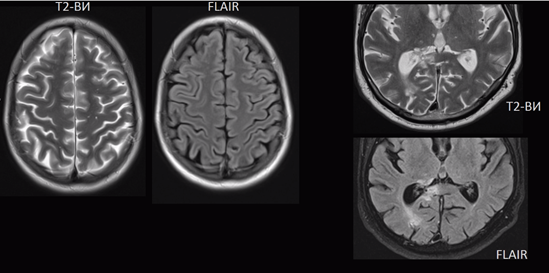

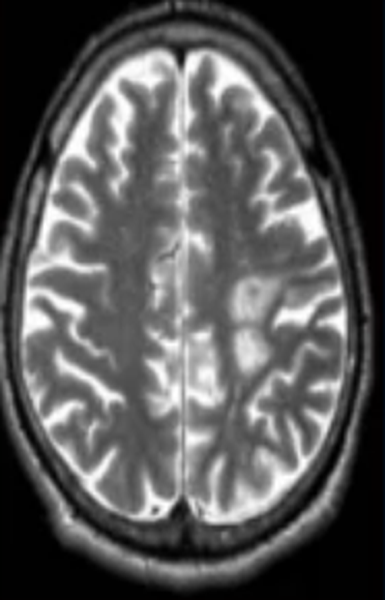

Fluid attenuation inversion recovery или FLAIR — Flair или Fluid attenuation inversion recovery (FLAIR) представляет собой последовательность инверсии-восстановления с длинным T1, используемая для устранения влияния жидкости в получаемом изображении. Т1 время в данной последовательности подобрано равным времени релаксации вещества/ткани которую необходиом подавить. Импульс инверсии приложен так, что T1-релаксация жидкости достигает пересечения с нулевым значением в момент TI, приводя к «стиранию» сигнала.

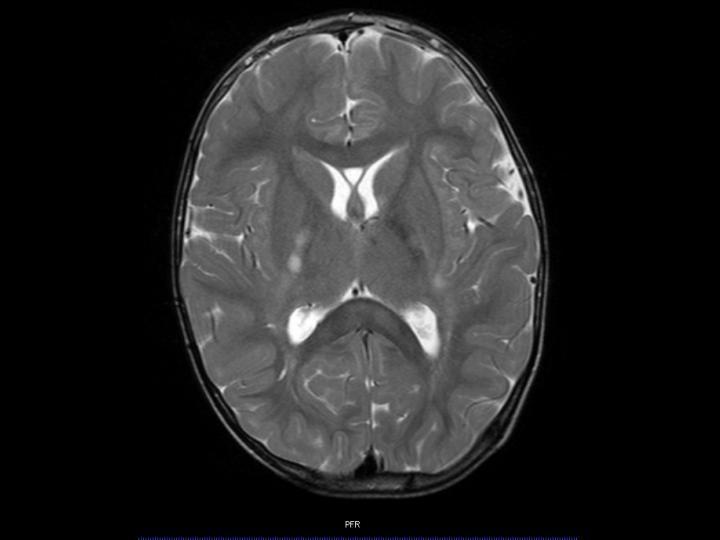

Flair

Подавление сигнала только от жидкости, а не от жира. На изображении представлена коллоидная киста, в которой сигнал от жидкости не подавлен так, как содержимое данной кисты белковое.

При сокращении времени сканировании, и соответственно уменьшении времени TR уменьшается контрастность и ликвор будет не такой гипоинтенсивный.

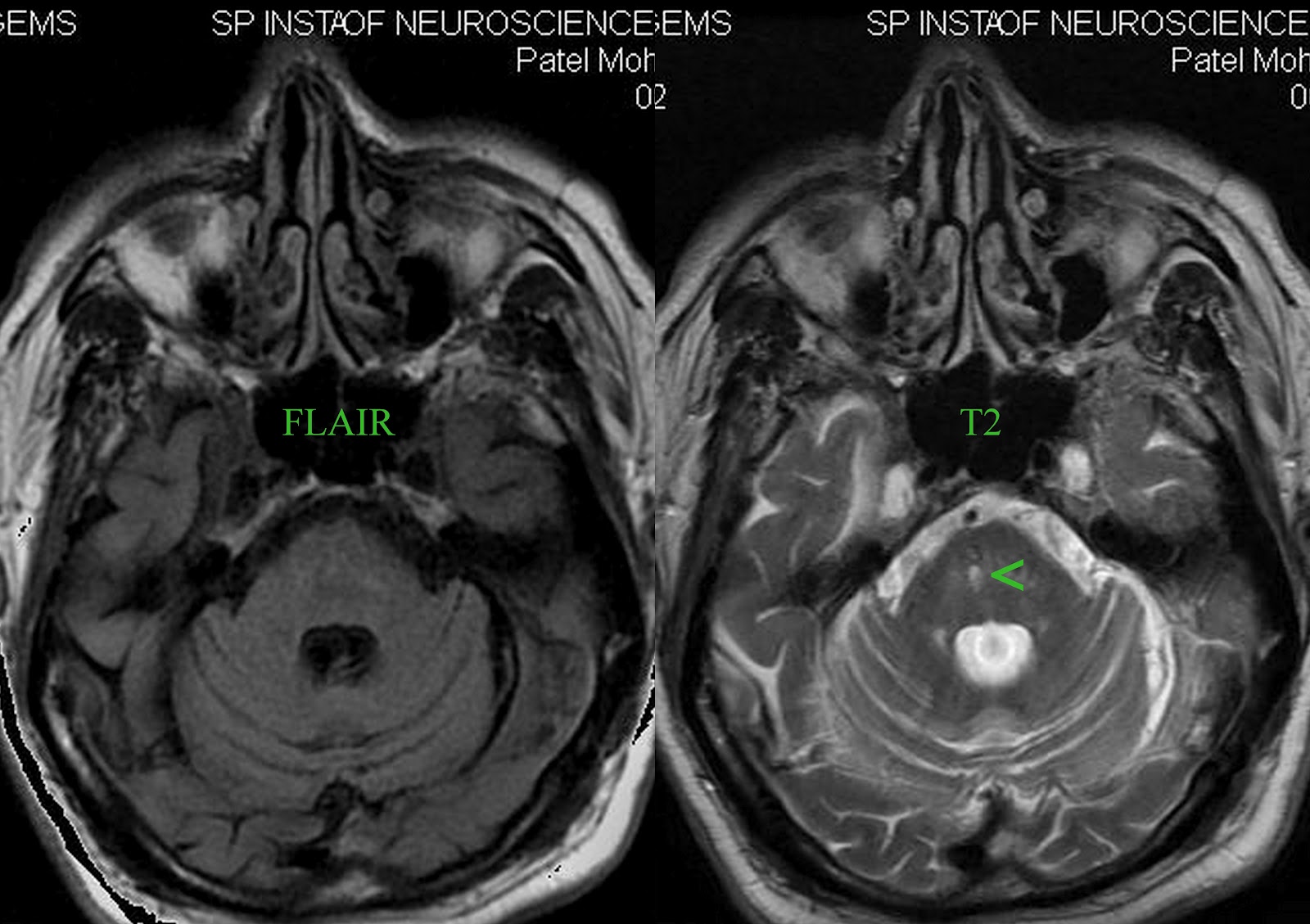

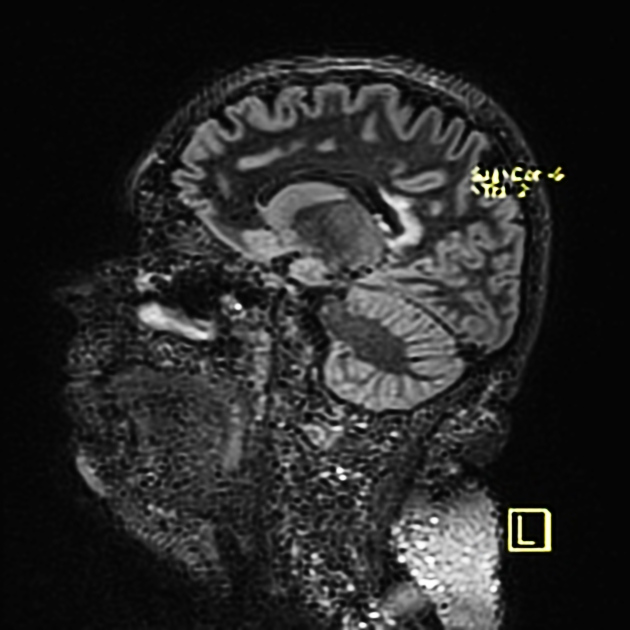

Flair: потоковые артефакты

При работе с FLAIR изображениями не забывайте про потоковые артефакты. На данных изображениях видно, что в просвете 4 желудочка, цистернах мостомозжечкового угла и препонтийной цистерне ликвор отличается от гомогенного гипоинтенсивного ликвора, которого мы привыкли видеть. Не пугайтесь это является потовыми артефактами.

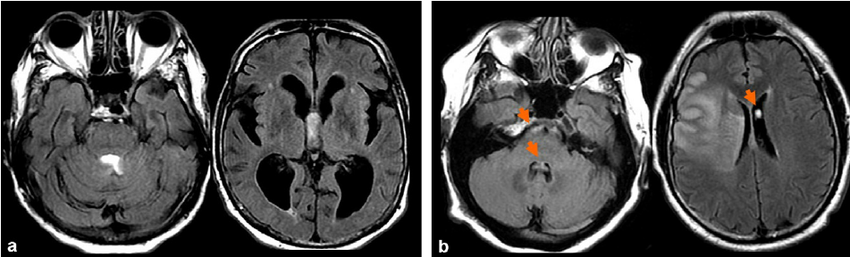

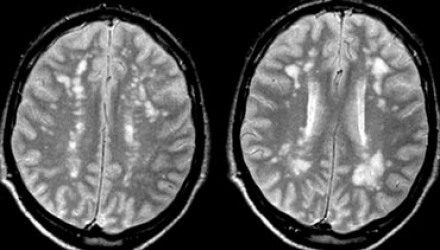

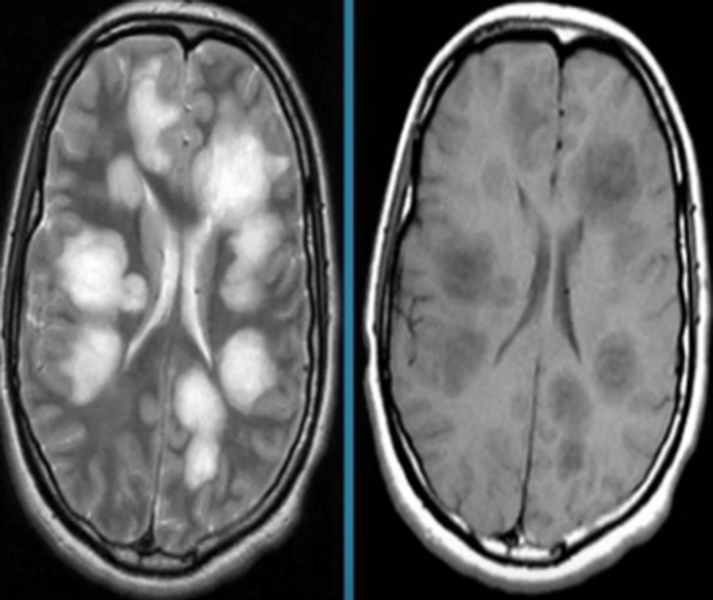

FLAIR является незаменимой последовательностью для выявления очагов в веществе головного мозга. Говоря о структурах задней черепной ямки ситуация кардинально меняется. На Т2 очаг визуализируется, а на FLAIR данные изменения не выявляются. Данная особенность FLAIR последовательности связанная с эффектом объемного усреднения и других физических эффектов инфратентариальные очаги не выявляются. При инфратенториальных очагах упор делается на данные на Т2 изображении.

NB! Подкорковые структуры или мелкие кистозные структуры – контроль на Т2-ВИ.

На изображениях слева представлена группа очагов в лобной доле, которые плохо дифференцируются на Т2, но хорошо на FLAIR, но мелкие кистозные структуры ниже не визуализируются на FLAIR за счет усреднения.

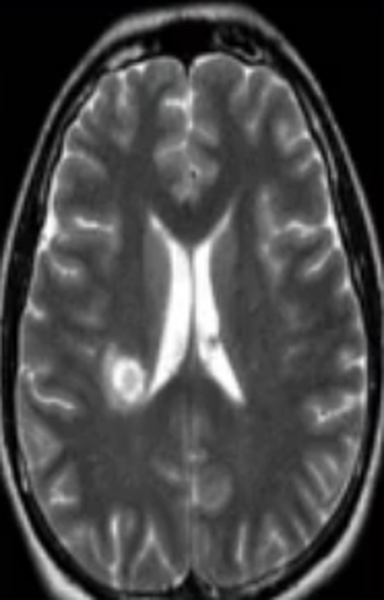

На Т2 изображениях визуализируются постишемические включения – лакуны, но, к сожалению, на FLAIR не визуализируются.

FLAIR является оптимальной последовательностью для оценки субарахноидального пространства и мозговых оболочек. На примере выше представлена пациентка с раком молочной железы с лепто- и пахименингиальным канцероматозом.

При исследования пациента с менингитом следует повторять FLAIR после контрастного исследования.

Double Inversion Recovery (DIR) – импульсная последовательность с подавлением сигнала от воды и белого вещества.

При данной импульсной последовательности изображения низкого разрешения, но на них есть возможность выявить субкортикальные и кортикальные очаги.

Плюсы:

Минусы:

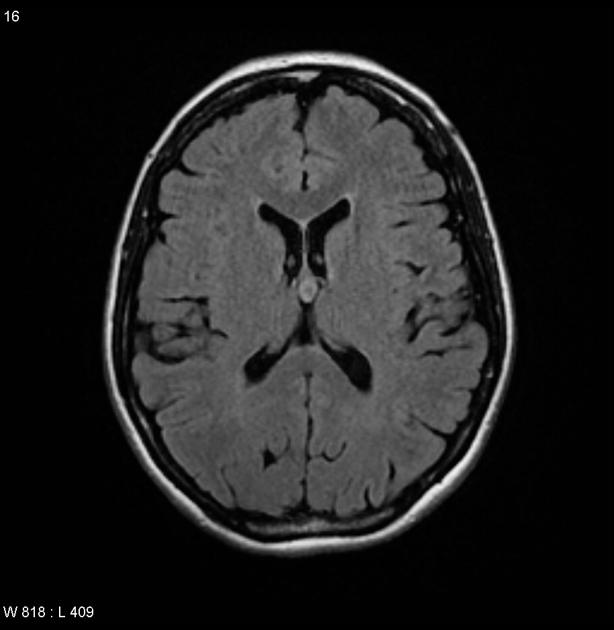

Т1 взвешенные изображения.

При исследовании головного мозга нам всегда требуется получить изображения с Т1 контрастностью.

- T1 gradient echo. TR=412 ms TE=4,8 ms

- T1 turbo spin echo Inversion recovery TI=750 TR=2200 ms TE=15 ms

- T1 spin echo и T1 turbo spin echo TR=400 ms TE=8,9 ms

Обычно Т1 изображения получают в сагиттальной или корональной плоскости.

Т1 контрастность

Гиперинтенсивный сигнал на Т1

- Кровь* — подострая фаза деградация гемоглобина (внутри и внеклеточный метгемолгобин).

- Высокобелковая жидкость. Ярким примером является коллоидная киста в области Монро.

- Жир. Данное явление относится, как к подкожно жировой клетчатке, так во внутримозговых образованиях, например, при перикаллезной липоме.

- Меланин. Меланин гиперинтенсивный на Т1, что важна при поиске метастазов меланомы.

- Кальцинаты** Кальцинаты легко подтверждается на КТ. При высоком содержании кальция в кальцинатах будут давать выпадения сигнала.

- Контраст. Металлсодержащие импланты.

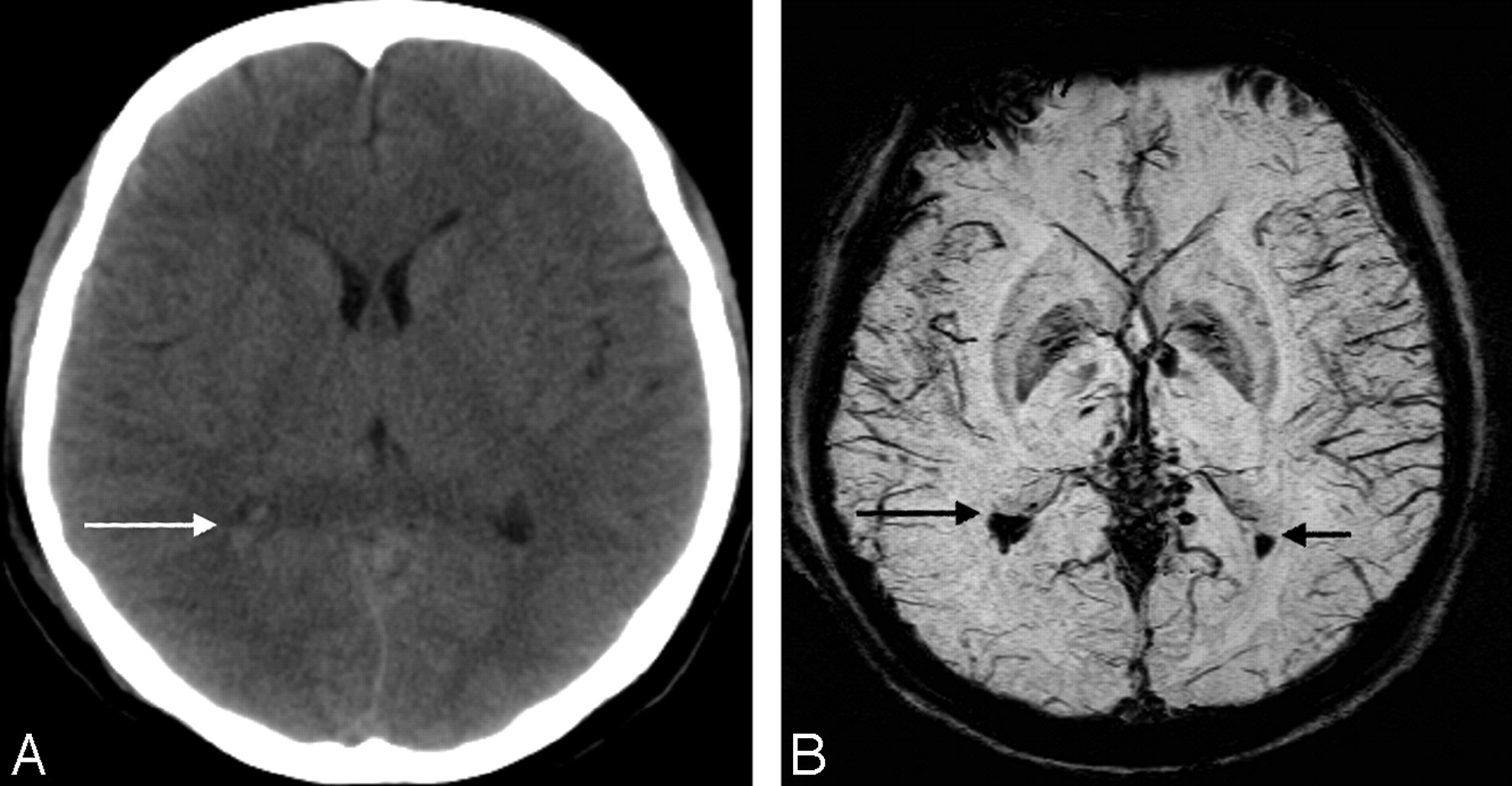

Т2 взвешенное изображение со звездой и SWI — Susceptibility weighted imaging

Данные изображения очень чувствительны к артефактам восприимчивости, то есть к локальным изменениям однородности магнитного поля. Данные изменения могут давать:

3 – SWI (SWAN) + венозные структуры.

SWI относится к градиентым последовательностям с полной компенсацией тока и с высоким пространственным разрешением. Изображение SWI – это усредненное изображение по фазе и магнитуде.

Магнитное поле могут изменять такие вещества, как парамагнетики и диамагнетики, что на SWI изображениях будет визуализироваться, как выпадения сигнала/гипоинтенсивными.

Парамагнетики – марганец, железо, гадолиний, метгемоглобин, дезоксигемоглобин.

Диамагнетики – оксигемоглобин, медь, азот, кальций.

Диамагнетики и парамагнетики будут давать выпадения сигнала SWI.

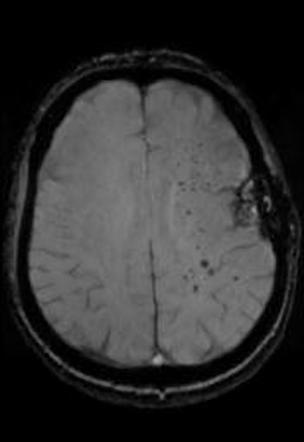

Данную последовательность используют при:

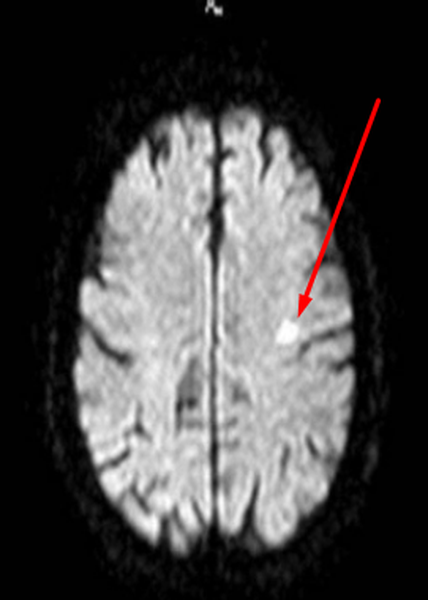

- Травме (диффузно-аксиальное повреждение) – возможно увидеть мелкие точечные кровоизлияния на границе белого и серого вещества, которые не выявляются на Т2 и FLAIR.

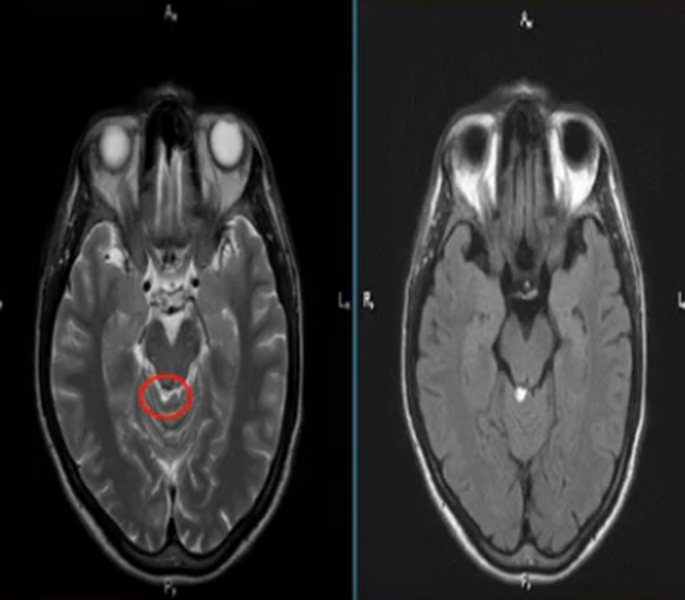

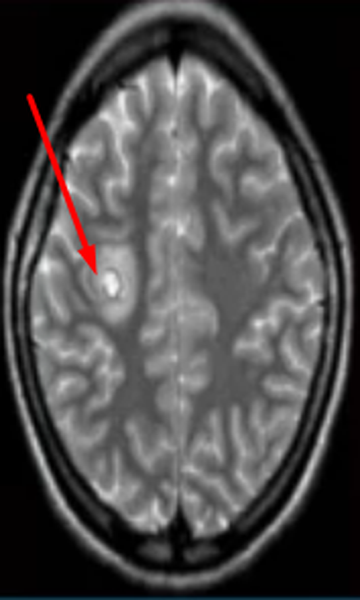

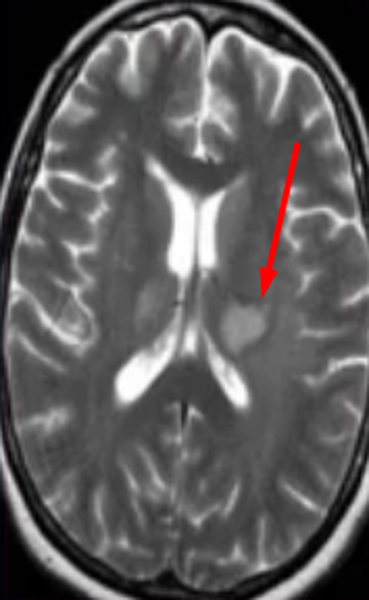

- Венозные мальформации – на Т2 и FLAIR выявляется гиперинтенсивный очаг, на Т1+с также очаг, который слабо накапливает контраст. На SWI данный очаг гипоинтенсивный, что характерно для капиллярной телеангиоэктазии. Венозные мальформации визуализируются, как гиперинтенсивный очаг на Т2, FLAIR облаковидной формы, на Т1+с будет линейное накопление контраста. На SWI мы понимаем, что в данном сосуде накопление дезоксигемоглобина, что соответственно является венозной мальформацией.

- Кровоизлияния

- Гипертензивные, АА – на Т2* визуализируется множественные лакуны в подкорковым веществе.

- Опухоли – SWI изображение помогает ответить на вопрос есть ли кровоизлияния в опухоль нет, что помогает в дифференциальном диагнозе.

Источник

Очаги в головном мозге на МРТ

Магнитно-резонансная томография является безболезненным и информативным способом исследования головного мозга. Послойное МР-сканирование позволяет детально рассмотреть все участки органа, оценить их структуру. С помощью определенных последовательностей можно подробно изучить белое и серое вещество, сосуды, желудочковую систему.

МРТ считают эффективным методом выявления очаговых поражений мозга. К таковым относят ограниченные участки с нарушенной структурой внутри вещества органа. Подобные изменения часто сопровождаются масс-эффектом, отеком, деформацией окружающих областей. Очаги в головном мозге на МРТ выглядят как зоны изменения МР-сигнала. По специфическим признакам, локализации, размерам и степени влияния на окружающие структуры рентгенолог может сделать предположения о характере патологии. Пользуясь перечисленными сведениями, врач ставит диагноз, составляет для пациента прогноз и подбирает лечение.

Очаги на МРТ головного мозга: что значит?

Результатом магнитно-резонансной томографии является серия послойных снимков исследуемой области. На изображениях здоровые ткани выглядят как чередующиеся светлые и темные участки, что зависит от концентрации в них жидкости и применяемой импульсной последовательности. По срезам врач-рентгенолог оценивает:

- развитость и положение отдельных структур;

- соответствие интенсивности МР-сигнала норме;

- состояние извилин и борозд;

- размеры и строение желудочковой системы и подпаутинного пространства;

- параметры слуховых проходов, глазниц, придаточных синусов;

- структуру сосудистого русла;

- строение черепных нервов и церебральных оболочек;

- наличие признаков патологии (очаговые изменения, отек, воспаление, повреждения стенок артерий и вен).

МРТ назначают, если у пациента наблюдаются неврологические отклонения, обусловленные поражением мозговой ткани. Симптомами могут быть:

- головные боли;

- нарушения координации движений;

- дисфункции органов слуха или зрения;

- нарушения концентрации внимания;

- расстройства памяти;

- проблемы со сном;

- психоэмоциональные расстройства;

- парезы/параличи конечностей и/или мышц лица;

- чувствительные нарушения;

- судороги и пр.

Магнитно-резонансная томография головы позволяет врачу точно определить локализацию очаговых изменений и выяснить природу плохого самочувствия у пациента. В ДЦ «Магнит» на вооружении специалистов новейшие аппараты для МР-сканирования, которые позволяют с высокой достоверностью провести исследование.

Виды очагов на МРТ головы

Цвет получаемого изображения нормальных мозговых структур и патологических изменений зависит от используемой программы. При сканировании в ангиорежиме, в том числе с применением контраста, на снимках появляется разветвленная сеть артерий и вен. Очаговые изменения бывают нескольких типов, по их характеристикам врач может предположить природу фокусов.

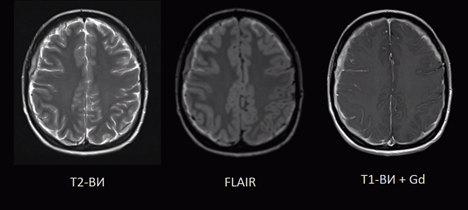

При патологии мозгового вещества нарушаются свойства пораженных фокусов, что проявляется резким изменением МР-сигнала по сравнению со здоровыми областями. Применение определенных последовательностей (диффузионно-взвешенных, FLAIR и пр.) или контрастирования позволяет более четко визуализировать локальные изменения. То есть, если рентгенолог видит на результатах МРТ единичный очаг, для более подробного его изучения будут применены разные режимы сканирования либо контрастирование.

При сравнении изменений со здоровыми участками мозга выделяют гипер-, гипо- и изоинтенсивные зоны (соответственно яркие, темные и такие же по своему цвету, как рядом расположенные структуры).

Гиперинтенсивные очаги

Выявление гиперинтенсивных, т.е. ярко выделяющихся на МР-сканах, очагов заставляет специалиста подозревать опухоль головного мозга, в том числе метастатического происхождения, гематому (в определенный момент от начала кровоизлияния), ишемию, отек, патологии сосудов (каверномы, артерио-венозные мальформации и пр.), абсцессы, обменные нарушения и т.п.

Субкортикальные очаги

Поражение белого вещества головного мозга обычно характеризуют, как изменения подкорковых структур. Выявленные при МРТ субкортикальные очаги говорят о локализации повреждения сразу под корой. Если обнаруживают множественные юкстакортикальные зоны поражения, есть смысл подозревать демиелинизирующий процесс (например, рассеянный склероз). При указанной патологии деструктивные изменения происходят в различных участках белого вещества, в том числе прямо под корой головного мозга. Перивентрикулярные и лакунарные очаги обычно выявляют при ишемических процессах.

Очаги глиоза

При повреждении мозговой ткани включаются компенсаторные механизмы. Разрушенные клетки замещаются структурами глии. Последняя обеспечивает передачу нервных импульсов и участвует в метаболических процессах. За счет описываемых структур мозг восстанавливается после травм.

Выявление глиозных очагов указывает на предшествующее разрушение церебрального вещества вследствие:

- родовой травмы;

- гипоксических процессов;

- наследственных патологий;

- гипертонии;

- эпилепсии;

- энцефалита;

- интоксикации организма;

- склеротических изменений и др.

По количеству и размерам измененных участков можно судить о масштабах повреждения мозга. Динамическое наблюдение позволяет оценить скорость прогрессирования патологии. Однако изучая зоны глиоза нельзя точно установить причину разрушения нервных клеток.

Очаги демиелинизации

Некоторые заболевания нервной системы сопровождаются повреждением глиальной оболочки длинных отростков нейронов. В результате патологических изменений нарушается проведение импульсов. Подобное состояние сопровождается неврологической симптоматикой различной степени интенсивности. Демиелинизация нервных волокон может быть вызвана:

- мультифокальной лейкоэнцефалопатией;

- рассеянным склерозом;

- диссимулирующим энцефаломиелитом;

- болезнью Марбурга, Девика и многими другими.

Обычно очаги демиелинизации выглядят как множественные мелкие участки гиперинтенсивного МР-сигнала, расположенные в одном или нескольких отделах головного мозга. По степени их распространенности, давности и одновременности возникновения врач судит о масштабах развития заболевания.

Очаг сосудистого генеза

Недостаточность мозгового кровообращения являются причиной ишемии церебрального вещества, что ведет к изменению структуры и потере функций последнего. Ранняя диагностика сосудистых патологий способна предотвратить инсульт. Очаговые изменения дисциркуляторного происхождения обнаруживают у большинства пациентов старше 50 лет. В последующем такие зоны могут стать причиной дистрофических процессов в мозговой ткани.

Заподозрить нарушения церебрального кровообращения можно по очаговым изменениям периваскулярных пространств Вирхова-Робина. Последние представляет собой небольшие полости вокруг мозговых сосудов, заполненные жидкостью, через которые осуществляется трофика тканей и иммунорегулирующие процессы (гематоэнцефалический барьер). Появление гиперинтенсивного МР-сигнала указывает на расширение периваскулярных пространств, поскольку в норме они не видны.

Иногда при МРТ мозга обнаруживаются множественные очаги в лобной доле или в глубоких отделах полушарий, что может указывать на поражение церебральных сосудов. Ситуацию часто проясняет МР-сканирование в ангиорежиме.

Очаги ишемии

Нарушения мозгового кровообращения приводят к кислородному голоданию тканей, что может спровоцировать их некроз (инфаркт). Ишемические очаги при Т2 взвешенных последовательностях выглядят как зоны с умеренно гиперинтенсивным сигналом неправильной формы. На более поздних сроках при проведении в Т2 ВИ или FLAIR режиме МРТ единичный очаг приобретает вид светлого пятна, что указывает на усугубление деструктивных процессов.

Что означают белые и черные пятна на снимках МРТ?

Зоны измененного МР-сигнала могут означать:

- ишемию тканей;

- отек;

- некроз;

- гнойное расплавление;

- опухолевую трансформацию;

- метастатическое поражение;

- глиоз;

- демиелинизацию;

- дегенерацию и др.

Врач-рентгенолог описывает интенсивность сигнала, размеры и локализацию очага. С учетом полученных сведений, жалоб пациента и данных предыдущих обследований специалист может предположить природу патологических изменений.

Причины возникновения очагов на МРТ головного мозга

Если при МРТ головного мозга выявлены очаги, их расценивают как симптомы патологии органа. Зоны гипер- или гипоинтенсивного МР-сигнала свидетельствуют о нарушении структуры определенного участка церебрального вещества. Очаговые изменения могут быть единичными или множественными, крупными, мелкими, диффузными и т.п.. Подобное наблюдается при:

- атеросклерозе;

- ангиопатии;

- инсультах;

- хронической недостаточности мозгового кровообращения;

- рассеянном склерозе или иных демиелинизирующих заболеваниях;

- болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона и т.п.;

- энцефаломиелите и других заболеваниях.

Очаговые изменения могут быть результатом некроза, гнойных процессов, ишемии, воспаления тканей, разрушения нервных волокон и т.п. Фокальная патология на МР-сканах почти всегда свидетельствует о развитии серьезного заболевания, а в некоторых случаях указывает на опасность для жизни больного.

Источник