- ЭВЛК БПВ что это?

- Эндовенозная лазерная облитерация большой подкожной вены (ЭВЛО бпв): что это такое?

- В каких случаях назначают эндовенозную лазерную абляцию большой подкожной вены

- Как избежать осложнений и восстановиться после лазерной подкожной коагуляции

- Рефлюкс вен

- Виды рефлюкса вен

- Причины развития рефлюкса вен

- Симптомы

- Методы лечения

- Профилактика заболевания

- Лечение рефлюкса вен у Глобина Антона Владиленовича

- 4.3. Ультразвуковая картина начальных стадий варикозной болезни вен нижних конечностей.

ЭВЛК БПВ что это?

В этой статье мы поговорим о том, что такое эндовазальная лазерная коагуляция большой подкожной вены (другое название этой процедуры — операция ЭВЛК бпв), ответим на вопрос, в каких случаях прибегают к лазерной облитерации подкожных вен, и объясним, как себя вести, чтобы как можно скорее восстановиться после эндовазальной лазерной коагуляции ствола большой подкожной вены.

Эндовенозная лазерная облитерация большой подкожной вены (ЭВЛО бпв): что это такое?

Эндовенозной лазерной облитерацией бпв называют процедуру, при которой расширенная большая подкожная вена устраняется при помощи лазера, без хирургического вмешательства. В процессе лазерной облитерации бпв в сосуд вводится катетер о встроенным лазерным световодом. По мере продвижения катетера по вене тепловая энергия лазерного облучения нагревает вену изнутри (этот этап процедуры носит название «коагуляция»). В результате нагрева белок, из которого строятся клетки сосудистой стенки, сворачивается, и вена уменьшается в диаметре. Этот процесс называется облитерация.

Через 3-5 месяцев обработанная лазером (облитерированная) вена зарастает соединительной тканью, а через год-полтора полностью исчезает. «Рассасывание» вены называется абляцией. Когда речь идет о лазерной обработке большой подкожной вены, термины эндовазальная лазерная коагуляция (эвлк бпв), эндовазальная лазерная облитерация и эндовазальная лазерная абляция часто используют как синонимы.

В каких случаях назначают эндовенозную лазерную абляцию большой подкожной вены

«Избавиться» от варикозно расширенной большой подкожной вены при помощи лазера можно только в том случае, если:

— диаметр ствола расширенной бпв не превышает 10 мм;

— ход бпв должен быть прямым, то есть сосуд не должен резко изгибаться;

— у бпв не должно быть большого количества расширенных вен-притоков.

Как избежать осложнений и восстановиться после лазерной подкожной коагуляции

Лазерная абляция подкожных вен – малотравматичная процедура, однако после нее возможны местные осложнения: синяки и отеки в области прокола, тянущие боли, которые ощущаются по ходу обработанной лазером вены, а в 2-4% случаев возможно образование сгустков крови-тромбов, провоцирующих тромбоз и тромбофлебит.

Чтобы избежать осложнений и как можно скорее восстановиться после лазерного лечения, сразу после процедуры необходимо носить компрессионные госпитальные чулки. Двое-трое суток после операции лечебные чулки носят и днем, и ночью, в дальнейшем (от трех недель до двух месяцев) – только в дневное время.

Госпитальные компрессионные чулки «Интекс» предназначены для профилактики осложнений после любых вмешательств на вены. Распределенное давление, которое госпитальные чулки «Интекс» оказывают на вены, стимулируют отток крови от ног по направлению к сердцу, помогая избежать отеков и в 2 раза уменьшая риск тромбозов поле лазерной облитерации большой подкожной вены.

Источник

Рефлюкс вен

Рефлюкс вен нижних конечностей — это патологический кровоток в венах. Возникновение рефлюкса обусловлено неправильной или неполноценной работой клапанов сосудов. Клапаны обеспечивают движение крови только в одном направлении.

В норме движение крови осуществляется снизу-вверх: от нижних конечностей к сердцу. Также кровь направляется от поверхностных сосудов к глубоким венам. Часто случается так, что под влиянием различных внешних и внутренних факторов вены расширяются, что приводит к снижению тонуса сосудистых стенок и неправильной работе клапанов. В результате появляется патологический кровоток: кровь начинает двигаться сверху вниз и от глубоких вен к поверхностным.

Виды рефлюкса вен

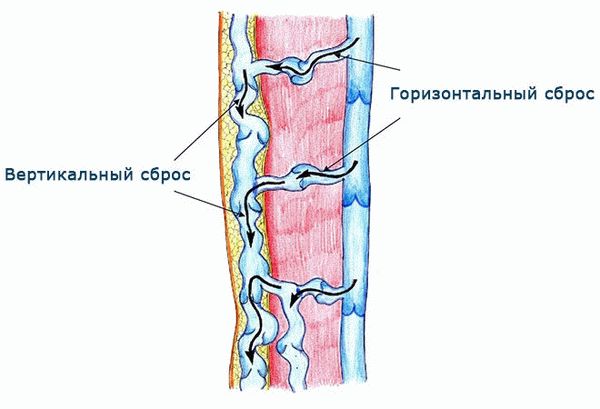

В зависимости от того, как происходит распределение крови, выделяют 2 типа рефлюкса:

Может развиваться в глубоких и поверхностных сосудах. При данном виде рефлюкса кровь движется по направлению вниз. В глубоких венах возникает при посттромбофлебитическом синдроме и провоцирует тяжелую венозную недостаточность.

На ранних стадиях выявить данное заболевание очень сложно. Даже комплексная терапия не гарантирует полного выздоровления, а поэтому пациентам с этим заболеванием необходимо регулярно проверяться у врача.

В данном случае кровь поступает из глубоких вен в поверхностные. Горизонтальный рефлюкс считается основной причиной развития варикоза. Диагностируется на начальных стадиях развития.

Причины развития рефлюкса вен

Основной и наиболее распространенной причиной появления и развития рефлюкса вен является наследственная предрасположенность. Также факторами, провоцирующими развитие рефлюкса вен нижних конечностей, являются:

- ожирение;

- прием гормональных противозачаточных средств;

- беременность и роды вызывают повышенную нагрузку на венозную систему;

- наступление менопаузы. приводит к значительным гормональным изменениям в организме женщины;

- продолжительное пребывание в одной позе: стоя, сидя, лежа;

- недостаток физической активности.

Симптомы

Уже на самых начальных стадиях, заболевание можно обнаружить по наличию следующих симптомов:

- Отеки и постоянная усталость ног. Отеки появляются к концу дня и проходят за ночь. Позже ситуация ухудшается, и отеки могут не проходить вообще.

- Регулярные судороги в икроножных мышцах.

- Боль в венах и ногах после продолжительной ходьбы.

- Зуд и жжение в нижних конечностях.

- Сильная пульсация в нижних конечностях.

При наличии одного из этих симптомов необходимо обратиться к врачу за квалифицированной помощью. Своевременное обнаружение и лечение заболевания поможет предотвратить его осложнение и развитие сопутствующих заболеваний.

Методы лечения

Методы лечения

Все методы лечения направлены на закрытие клапанов вен и снижение риска возможных осложнений. Существует 3 метода лечения рефлюкса вен нижних конечностей:

- Консервативный метод лечения. Включает в себя компрессионный трикотаж и медикаментозную терапию (венотоники и препараты разжижающие кровь).

- Традиционный хирургический метод. Заключается в проведении флебэктомии — операции, в ходе которой врач хирургическим путем удаляет поврежденные вены. Сегодня этот метод считается устаревшим, его используют только в тяжелых случаях, при наличии значительных осложнений, либо при сложной структуре вен.

- Малоинвазивные операционные методы. Предусматривают лечение рефлюкса вен с помощью термокоагуляции. В данном случае могут назначаться такие операции, как радиочастотная абляция и лазерная коагуляция. Операции являются малотравматичными и малоинвазивными, проводятся под местной анестезией и не требуют размещения в стационаре.

- Склеротерапия. Введение в просвет вены специальных лекарственных препаратов, вызывающих склеивание вены.

Профилактика заболевания

- Контроль веса. Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на вены и сосуды, что, в свою очередь, является одной из причин возникновения данного заболевания;

- Активный образ жизни и регулярные занятия спортом. Здесь стоит отметить, что наиболее эффективными в этом плане являются кардио-тренировки, так как они укрепляют сердечно-сосудистую систему и разгоняют кровь;

- Исключение вредных привычек, таких как курение.

Лечение рефлюкса вен у Глобина Антона Владиленовича

Прием ведет главный врач клиники, кандидат медицинских наук, действующий член Балтийского Общества Флебологов с хирургическим стажем 25 лет Глобин Антон Владиленович. Чтобы записаться на консультацию, позвоните по указанным на сайте телефонам или заполните специальную форму ниже.

Источник

4.3. Ультразвуковая картина начальных стадий варикозной болезни вен нижних конечностей.

Вопросам лечения больных в ранних стадиях варикозной болезни вен нижних конечностей редко уделяется должное внимание. Несомненно, существуют более тревожные, экономически и социально значимые проблемы флебологии – острые тромбозы, постфлебитические состояния, тяжелые формы ХВН, трофические язвы. Но истоки многих этих проблем лежат в своевременно некоррегированных «ранних» изменениях. Не секрет, что до настоящего времени и пациенты, и хирурги избегают хирургического лечения при начальных проявлениях варикозной болезни. Пациенты по причинам травматичности, неудовлетворительным эстетическим результатам и частой нерадикальности хирургических вмешательств выжидают развития более выраженной клинической картины или останавливают свой выбор на склеротерапии. В результате, хирургическое лечение выполняется лишь при развитии осложнений или тяжелых форм нарушения оттока крови.

По мнению Laroche J. (1991), дуплексное сканирование совершило диагностическую революцию в лечении варикозной болезни, позволив выявлять ее начальные стадии. Возможность выявления с помощью ультразвука минимальных нарушений флебогемодинамики в отдельных сегментах венозной системы способствовала формированию нового превентивного направления в хирургии вен, направленного на коррекцию гемодинамики на начальных стадиях развития ВБВНК, в том числе на субклиническом этапе.

Это фактически изменило тактику лечения данной категории пациентов. Современная хирургия вен нижних конечностей при неизменной радикальности и этиопатогенетическом подходе стала малоинвазивной, малотравматичной и эстетической.

Четкого определения т.н. «ранних» или начальных стадий ВБВНК в литературе не существует. А.Н. Веденский (1983) считал «нулевую» или субклиническую стадию варикозной болезни наиболее сложной для диагностики. В эту группу им включались пациенты с наличием симптомокомплекса «беспокойных ног», наличием наследственной детерминированности ВБВНК, но при отсутствии варикозного синдрома. По мнению Г.Д. Константиновой (1999), к ранним стадиям ВБВНК могут быть отнесены пациенты, не предъявляющие иных жалоб, кроме эстетических, с неосложненным течением заболевания продолжительностью до 5 лет, локальным расширением подкожных вен до 1 см в ортостазе, нормальным состоянием кожных покровов. В соответствие с международной классификацией СЕАР, пациенты с клиническими проявлениями, соответствующими С1-С2 классам вне зависимости от длительности заболевания могут быть отнесены к начальным проявлениям варикозной болезни.

Выделение ранних стадий ВБВНК актуально как с позиций определения показаний к хирургическому лечению, так и с точки зрения выбора объема и метода лечения. Всем пациентам с подозрением на ХВН нижних конечностей с отсутствием видимых признаков заболевания, с минимальными клиническим проявлениями: телеангиоэктазии, ретикулярный варикоз, с преходящими отеками голеней и с выраженными стволовыми поражениями вен нижних конечностей необходимо проводить стандартное статическое, динамическое, симметричное ультразвуковое исследование исследование вен нижних конечностей.

В клиниках НМХЦ им. Н.И. Пирогова за период 2001-2004 гг. прошли обследование более 2800 пациентов с различными формами заболеваний вен нижних конечностей. Из них 919 больных были отнесены к ранним стадиям ВБВНК.

Критериями отнесения больных к этой группе служили:

1. наличие ВБВНК стадии С1-С2 по классификации СЕАР.

2. продолжительность заболевания до 5 лет.

3. преобладание жалоб эстетического характера.

4. неосложненное течение заболевания.

5. отсутствие трофических изменений кожи и подкожной клетчатки.

Среди обследованных пациентов с ранними стадиями варикозной болезни патологические вено-венозные рефлюксы различной протяженности и локализации определялись у 557 больных (60,6% от числа пациентов, отнесенных к ранним стадиям). Частота выявления патологических рефлюксов крови в различных венозных сегментах представлена в таблице 7.

Таблица 7. Частота выявления рефлюкса крови в различных венозных сегментах

| Участок с выявленным рефлюксом | Количество больных/ % выявления |

| Только в притоках БПВ (МПВ) | 62 / 11.2 |

| Притоки БПВ (МПВ) + перфоранты | 161 / 28.8 |

| Притоки БПВ (МПВ) + сегменты ствола | 207 / 37.2 |

| Ствол БПВ (МПВ) (вертикальный) | 71 / 12.7 |

| Ствол БПВ (МПВ) + притоки + перфоранты | 56 / 10.1 |

| Всего | 557 / 100 |

Следует отметить, что патологические рефлюксы в стволах подкожных вен были выявлены у 334 больных (60%). У 40 % больных (223 пациента) нарушения гемодинамики отмечались лишь в притоках БПВ и МПВ и в перфорантных венах.

По данным ультразвукового исследования диаметр ствола большой подкожной вены колебался от 4 до 10 мм, малой подкожной вены — от 2 до 7 мм. Створки клапанов в большинстве случаев были сохранены, но не полностью смыкались и пролабировали на высоте гидродинамических проб. Кровоток по несостоятельным перфорантным венам дренировался, как правило, в притоки большой или малой подкожных вен. Средний диаметр перфорантов составлял 2,2 мм. Особое внимание при проведении ультразвуковой диагностики обращалось на оценку протяженности патологического венозного рефлюкса в стволах большой и малой подкожных вен. Точное выявление сегментов ствола БПВ или МПВ имеющих обратный ток крови являлось основой определения объема и метода оперативного вмешательства на этих анатомических структурах. Данные о протяженности рефлюкса крови в стволах большой и малой подкожных вен представлены в таблице 8.

Таблица 8. Протяженность рефлюкса крови в БПВ и МПВ

| Подкожные вены | Протяженность рефлюкса крови | Кол-во больных / |

| Большая | Сегментарный | 149 / 44,6 |

| Локальный (проксимальный сегмент) | 83 / 24,9 | |

| Распространенный | 67 / 20,1 | |

| Субтотальный | 9 / 2,7 | |

| Тотальный | 1 / 0,3 | |

| Малая | Сегментарный | 11 / 3,3 |

| Локальный (проксимальный сегмент) | 8 /2,4 | |

| Распространенный | 4 / 1,1 | |

| Субтотальный | 1 / 0,3 | |

| Тотальный | 1 / 0,3 | |

| Всего | 334 / 100 | |

На начальных стадиях варикозной болезни субтотальный и тотальный рефлюкс в стволе большой подкожной вены наблюдается лишь у 3% пациентов, а в стволе малой подкожной вены лишь у 0,6% больных. Наиболее часто патологический ток крови определялся на изолированном участке ствола БПВ (сегментарный рефлюкс (44,6% больных)) и в проксимальном отделе БПВ (проксимальный рефлюкс (24,9% больных)). Таким образом, на начальных стадиях варикозной болезни ультразвуковое исследование выявляет преимущественно изолированные патологические рефлюксы в притоках большой и малой подкожных вен на голени или бедре, в перфорантных венах голени, а также в сегментах большой и малой подкожных вен при отсутствии истинных аксиальных «высоких» веновенозных сбросов. Поверхностные притоки, питаемые несостоятельными перфорантами, дренируют патологический рефлюкс в основные стволы поверхностных вен, что в дальнейшем приводит к эктазии участка вены и относительной несостоятельности клапана, а в дальнейшем к развитию венозной гипертензии и клапанной недостаточности сегмента ствола. Роль притоков большой и малой подкожной вены в развитии варикозной болезни весьма значительна. Имеет значение совпадение или несовпадение направлений потоков крови в притоках систем большой и малой подкожной вен при слиянии с магистральным (антеградным, пропульсивным) кровотоком в стволах подкожных вен. Между кровотоком из ствола и кровотоком из притока подкожной вены происходит «конкурентная борьба». Представляется возможным полагать по данным УЗИ, что гипертензионный компонент в притоках более выражен, чем в магистральной вене. Это приводит к тому, что поступающая часть крови из притока вены препятствует адекватному направлению кровотока в стволе подкожной вены. В месте слияния потоков крови возникает турбулентный кровоток. Постепенно в этом месте вена расширяется, происходит расхождение створок клапанов, возникает патологический вено-венозный рефлюкс, который в последствии приводит к развитию варикозного расширения вен.

При бессимптомном варикозе, минимальных клинических проявлениях ВРВНК ультразвуковое исследование позволяет выявить изолированные патологические рефлюксы в притоках большой и малой подкожных вен на голени, в перфорантных венах голени, а также в сегментах венозных стволов при отсутствии истинных вено-венозных сбросов.

Обращает на себя внимание тот факт, что уже на субклинической стадии можно выявить несостоятельность остиального клапана сафено-феморального или сафено-поплитеального соустьев или нескольких клапанов. При выраженных же клинических проявлениях ВРВНК остиальный клапан бывает состоятель-ным, а причиной венозной гипертензии стволов поверхностной венозной системы является патологический рефлюкс за счет несостоятельного преостиального клапана или несостоятельных притоков, впадающих на протяжении в большую или малую подкожную вену, приводящих к изолированному поражению стволовых венозных сегментов.

На основе данных ультразвукового исследования возможно планирование наиболее оптимального хирургического вмешательства, направленного на ликвидацию или минимизацию патологических вено-венозных сбросов с максимальным сохранением неизмененных венозных стволов и достижение хорошего косметического результата.

Выявленные в результате ультразвуковой диагностики нарушения венозной гемодинамики у больных с ранними стадиями варикозной болезни позволили выработать тактику оперативного лечения, основанную на избирательном хирургическом вмешательстве на тех венозных сегментах, в которых определяются патологические венозные рефлюксы или которые подвержены варикозной трансформации. Нестандартность оперативных вмешательств у этой группы больных настоятельно требует тщательной предоперационной ультразвуковой диагностики и маркировки выявленных патологических изменений. Поэтому предоперационная маркировка, проводимая совместно хирургом и специалистом ультразвуковой диагностики, на наш взгляд, является обязательным и крайне важным этапом лечебной программы. Имеется еще один очень важный аспект в лечении пациентов с начальными стадиями варикозной болезни. Это эстетический результат оперативного лечения. Актуальность этого вопроса обусловлена тем, что большинство больных — женщины молодого и среднего возраста, а выявляемые у них незначительные или даже минимальные нарушения оттока крови, требуют от хирурга использования тех приемов и технологий, которые обеспечат наилучший функциональный и эстетический результат лечения. В связи с этим абсолютно обоснованным и показанным является применение современных малоинвазивных технологий в хирургическом лечении этой категории больных.

С целью оценки влияния времени проведения исследования на ультразвуковую картину, нами проведено исследование пациентов с преходящими симптомами венозного стаза, появляющимися во второй половине дня (чувство тяжести в голенях, парестезии, отёки). Всем им было проведено триплексное сканирование вен нижних конечностей. Исследования проводились в первой половине дня с 9 часов до 11 часов. Им же в течении суток или с интервалом в 2-7 дней после первого проводилось повторное ультразвуковое исследование во второй половине дня с 17 до 20 часов. Следует отметить, что при проведении исследований в первой половине дня пациенты с симптомами венозного стаза жалоб не предъявляли.

В первой половине дня отмечено отсутствие каких-либо значимых гемодинамических нарушений. Во время выполнения компрессионной пробы происходило полное сжимание просвета вен, а при пробе Вальсальвы — полное смыкание створок клапанов глубоких и поверхностных вен у всех обследуемых. При цветовом, энергетическом картировании потока и на спектральной допплерографии во время пробы Вальсальвы выявлялся незначительный непродолжительный рефлюкс (0,5-1,5сек.) по глубоким венам у 17% человек: у 13% — по общей бедренной вене, у 7% пациентов по поверхностной бедренной вене , в 3% случаев по глубокой бедренной вене и у такого же количества пациентов по подколенной вене. В устье БПВ и МПВ рефлюкс отсутствовал у всех обследуемых. У 11% пациентов визуализировались перфорантные вены, причем ретроградный кровоток по ним не определялся.

При проведении исследования во второй половине дня все пациенты отмечали наличие чувства тяжести в голенях.

При ультразвуковом исследовании в В — режиме визуализировалось расширение малоберцовых вен у 80% и задних большеберцовых вен у 87% исследуемых, которое в большинстве случаев носило сегментарный характер. Подколенные вены были эктазированы в 45% случаях (рис. 18, а,б,), общие бедренные и поверхностные бедренные у 42%, а глубокие бедренные вены — у 23% пациентов.

Диаметр БПВ и МПВ колебался в пределах от 0,25см до 0,65см. Расширение БПВ наблюдалось у 27% пациентов, МПВ у 21% человек. При выполнении компрессионной пробы происходило неполное сжимание просвета вен (в подавляющем большинстве случаев это были ЗББВ) у 31% исследуемых. При цветовом и энергетическом исследовании отмечалась слабая интенсивность кодирования потока в просвете вен. По данным спектральной допплерографии скоростные характеристики кровотока были резко снижены: по задним большеберцовым и малоберцовым венам в 90% случаев, по подколенным — у 52% человек, по общим и поверхностным бедренным у 48% (рис. 18 в, г, д, е), а по глубоким бедренным – 18% обследованных. При проведении пробы Вальсальвы при цветовом и энергетическом картировании кровотока и при спектральной допплерографии у 100% пациентов регистрировался ретроградный продолжительный (более 2-3секунд) поток либо по одной вене, либо в различном сочетании (таблица 9).

Таблица 9. Выявление патологических рефлюксов в системе вен нижних конечностей (при пробе Вальсальвы).

| Визуализируемые сосуды | 1-ая половина дня (%) | 2-ая половина дня (%) |

| Общая бедренная вена | 13 | 79 |

| Поверхностная бедренная | 7 | 76 |

| Глубокая бедренная вена | 3 | 27 |

| Подколенная вена | 3 | 22 |

| Задние большеберцовые вены | 0 | 20 |

| Малоберцовые вены | 0 | 7 |

| Сафено-феморальное соустье | 0 | 44 |

| Сафено-поплитеальное | 0 | 15 |

|  |

|  |

|  |

| Сравнительные характеристики сегментов венозной системы в различных точках. а- диаметр подколенной вены в первой половине дня; б – диаметр подколенной вены во второй половине дня, в- гемодинамические параметры в общей бедренной вене в 1 половине дня; г – гемодинамические параметры в общей бедренной вене во второй половине дня; д – диаметр перфорантной вены на голени в 1 половине дня; е – изменение ее диаметра во 2 половине дня. | |

Следует отметить, что чаще всего обследование пациентов в амбулаторных условиях происходит в утренние часы. Даже наличие оборудования экспертного уровня не позволяет в этом случае провести объективное обследование и получить реальное представление о заболевании. Лечащий врач, направивший пациента на обследование, вполне, может получить неизменённое заключение и на основании его, вообще исключить венозную патологию, а причину возникновения отёков ищет в патологии сердца, почек, нарушении электролитного обмена и т. д. Нередко он эту «причину» находит и начинает добросовестно лечить пациента, но лечение положительного эффекта не приносит. Между тем, настоящее заболевание прогрессирует и, когда уже становятся видимыми физикальные признаки варикозной болезни, то становится ясной истинная причина заболевания.

Чем достовернее проведена диагностика и своевременно начато адекватное лечение, тем эффективнее оно будет. На ранних стадиях заболевания лечебные мероприятия и материальные затраты для достижения положительного эффекта требуются в значительно меньшем объёме, нежели при дальнейшем развитии болезни, когда развиваются необратимые изменения и возникнет необходимость оперативного лечения. В этом аспекте вопрос о времени проведения обследования приобретает важное значение, так как позволит наиболее объективно и достоверно провести обследование, поставить диагноз и начать своевременный комплекс лечебных мероприятий

Источник

Методы лечения

Методы лечения