Диастолический турбулентный поток выявлен что значит

а) Характеристики потока. При низких скоростях обычно наблюдается ламинарное течение крови. Это означает, что в близко расположенных точках поперечного сечения сосуда или клапанного отверстия скорости движения крови мало отличаются друг от друга. В этих случаях поток крови «хорошо организован»: в середине потока кровь течет с большей скоростью, а на периферии возле стенок сосуда или сердца скорость потока меньше. В сосудах возникает «параболический» профиль скоростей движения жидкости.

Начиная с определенного отношения поперечного сечения потока, скорости движения, а также плотности и вязкости крови характеристики потока меняются на «турбулентные»: профиль скоростей движения жидкости становится более плоским, сопротивление потоку растет и «частицы» жидкости попадают в вихревые движения. Вместо хорошо организованного ламинарного распределения скоростей получается вихреобразование и перемешивание частиц жидкости с различной скоростью и направлением движения. Кинетическая энергия необратимо теряется из-за вязкого трения и, в конечном итоге, превращения в теплоту. Движение частиц можно представить как сумму «хаотичного», турбулентного компонента скорости и относительно постоянного компонента скорости вдоль основного направления потока.

В сумме усредненные по времени, быстро меняющиеся векторы турбулентного компонента взаимно уничтожаются, тогда как постоянный компонент обусловливает движение в сосуде вдоль основного направления потока.

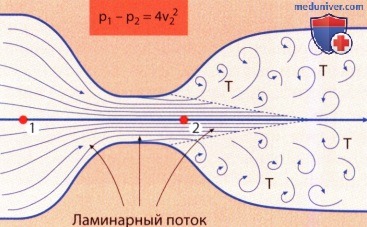

Применение уравнения Бернулли представлено в тексте. Следует обратить внимание на возникновение турбулентностей (Т) непосредственно за местом стеноза.

До стеноза и вплоть до клиновидного ядра потока после стеноза течение жидкости ламинарно, пока не «уничтожается» множеством завихрений.

б) Число Рейнольдса. Переход от ламинарного течения к турбулентному можно представить себе как следствие преобладания инерционных сил потока над вязким сопротивлением, например, из-за возрастающей скорости движения жидкости. Точка такого перехода зависит от многих отдельных факторов, однако приблизительно ее можно представить в виде безразмерного числа Рейнольдса:

где r — радиус потока, v — средняя скорость движения жидкости, ρ — плотность и η — вязкость жидкости. Поток становится турбулентным, если это число превышает пограничное значение, приблизительно равное 2300.

в) Появление турбулентных потоков. В покое на нормальных сердечных клапанах турбулентные потоки не возникают, однако они появляются в области стенозированных клапанных отверстий или в области регургитации, а также других потоков с высокой скоростью движения, например, при дефекте межжелудочковой перегородки. При переходе от ламинарного потока к турбулентному в одном сосуде исходный параболический профиль скоростей уплощается, а сопротивление увеличивается (в противоположность уравнению Хагена-Пуазейля при турбулентном движении сопротивление возрастает не линейно, а пропорционально квадрату потока).

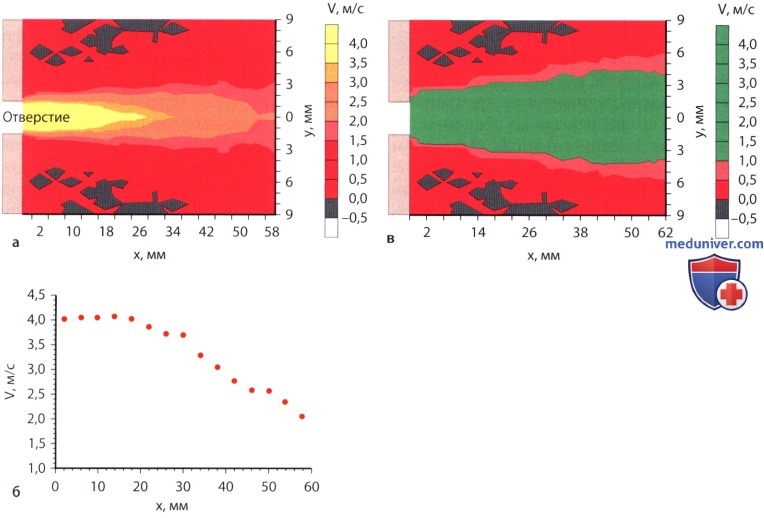

г) Локализация. Переход в турбулентное движение в области измененного просвета клапанных отверстий (стеноза, недостаточности) или дефектов межжелудочковой или межпредсердной перегородки происходит вскоре после места сужения потока. Непосредственно после прохождения через место сужения поток еще сохраняет ламинарное ядро, имеющее максимальную исходную скорость. Это ядро разрушается со всех сторон увеличивающимися турбулентными завихрениями. Приблизительно через 5 диаметров того отверстия, где был сужен поток, движение полностью становится турбулентным, и его максимальная осевая скорость теперь обратно пропорциональна расстоянию от места сужения.

а. Струя возникает в отверстии диаметром 5,8 мм. Ее максимальная скорость составляет 4 м/с. Распределение скоростей жидкости в камере после отверстия изображено цветом (см. шкалу). По оси х отложено расстояние от отверстия вдоль направления движения жидкости, по оси у — перпендикулярное направление (в миллиметрах).

б. Снижение максимальной локальной скорости в зависимости от аксиального расстояния от отверстия. На обоих рисунках видно, что максимальная скорость в центральном ядре струи сохраняется вплоть до расстояния приблизительно 20 мм от отверстия. Затем турбулентные завихрения разрушают ядро, и максимальная скорость гиперболически снижается, в. Симуляция изображения в режиме цветового допплеровского сканирования, соответствующего рисунку а. Из-за искажения сигнала (предел Найквиста был принят равным 1 м/с) изображение центрального ядра невозможно.

д) Мозаичность. В режиме цветовой допплерографии турбулентный поток представлен интенсивной, светлой, разноцветной струей («мозаичность»), В связи с характеристиками турбулентного потока при высоких скоростях, например, в случае аортального стеноза, максимально острый угол между основным направлением движения крови и ультразвуковым лучом при непрерывноволновом допплеровском исследовании менее критичен, чем в случае ламинарного потока, так как высокие скорости направлены в пространстве во все стороны и поэтому могут быть зарегистрированы. Следует учитывать, что принцип непрерывности и уравнение Бернулли справедливы независимо от ламинарности или турбулентности потока.

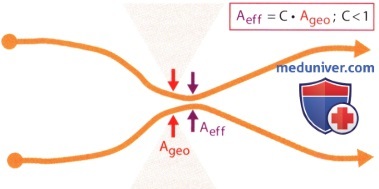

е) Другие подходы для количественной оценки потока и его сужений. Vena contracta. Из-за вышеописанных трудностей количественной оценки потоков по величине струи в цветовой допплерографии были предприняты другие попытки количественного анализа потока крови. Одна из них использует диаметр или сечение струи в самом узком месте, т.е. непосредственно после места сужения потока. Там поток конвергирует в самом узком месте, называемом vena contracta. Это самое узкое место соответствует эффективному сечению стеноза или регургитации и всегда меньше, чем анатомический размер отверстия. Его величина задается геометрией поперечного сечения потока и в физиологических условиях почти не зависит от скорости потока или градиента давления по обе стороны сужения.

Конечно, применение этой теоретически очень привлекательной концепции лимитировано разрешающей способностью и техническими факторами режима цветного допплеровского исследования. Однако он успешно валидирован прежде всего для расчета регургитации и (в меньшей степени) для случая митрального стеноза.

Непосредственно после места сужения линии потока конвергируют, образуя самое узкое место потока Аeff. Коэффициент контракции С отражает соотношение между геометрической и эффективной площадью раскрытия.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 17.12.2019

Источник

Турбулентность сердечного ритма в оценке риска внезапной сердечной смерти

Метод электрокардиографии (ЭКГ) на сегодняшний день остается самым простым и доступным способом анализа электрической деятельности сердца. Использование ЭКГ в таких исследованиях как нагрузочные пробы, холтеровское мониторирование (ХМ), электрофизиологическое исследование, значительно расширило возможности ставшей уже рутинной методики. На ее основе базируются способы диагностики, в которых количественные критерии позволяют выявить закономерности, невидимые при обычном анализе ЭКГ.

Это — оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР), корреляционная ритмография, сигнал-усредненная ЭКГ, которые позволяют не только говорить об электрических процессах, происходящих в сердце, но и оценивать влияние автономной нервной системы на них. Изучение изменений на ЭКГ, сопряженных с желудочковой эктопией, анализ их взаимосвязи с вегетативной регуляцией создает предпосылки для разработки новых способов диагностики риск-стратификационных маркеров. В настоящее время одним из способов прогнозирования внезапной смерти стала оценка показателей турбулентности сердечного ритма.

Было замечено, что за желудочковой экстрасистолой (ЖЭ) следуют короткие колебания продолжительности синусового цикла (RR интервалов). Этот феномен впервые был описан исследовательской группой под руководством G.Schmidt [1] в 1999 году, в дальнейшем он и послужил основой понятия «турбулентность сердечного ритма» (ТСР). Итак, термин ТСР применяется для описания краткосрочных колебаний в продолжительности синусового цикла, которые следуют после ЖЭ. Обычно сразу после ЖЭ синусовый ритм учащается и затем вновь замедляется, приходя к исходным значениям (рис. 1).

Рис. 1. Пример турбулентности сердечного ритма по данным системы холтеровского мониторирования «Кардиотехника-4000» (ИНКАРТ, Россия). Частота дискретизации 128 Гц. RR-3 и RR-2 — RR интервалы перед желудочковой экстрасистолой. Вслед за компенсаторной паузой (КП) наблюдается ускорение сердечного ритма (RR-2 >RR1>RR2> RR3>RR4), затем его замедление (RR6 2,5 мс/RR считаются нормальными, а ТО>0% и TS 2000 мс, с разницей между предшествующими синусовыми интервалами >200 мс, с отличием >20% от среднего из 5 последовательных синусовых интервалов.

Кроме того, к оценке ТСР допускаются те записи ЭКГ, в которых имеются ЖЭ с индексом преждевременности >20% и постэкстрасистолическим интервалом, который длиннее среднего RR на 20% и более. Феномен ТСР наблюдается не только после эктопических эпизодов, он также может быть индуцирован (т.н. «индуцированная» ТСР) внутрисердечной стимуляцией в условиях электрофизиологической лаборатории [4, 5, 6, 7, 8] или у пациентов с имплантированным электрокардиостимулятором (ЭКС) или кардиовертером-дефибриллятором (ИКД) [9].

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТСР

Попытка объяснить механизм ТСР и двух основных её параметров сводится к следующему [10]:

Феномен TO связан с тем, что многочисленные ионные каналы кардиомиоцитов к моменту преждевременного эктопического сокращения еще не полностью восстановлены, что приводит к укорочению потенциала действия (ПД). Преждевременное сокращение связано с неполным диастолическим наполнением камер сердца, вследствие чего снижается ударный объем и уменьшается сократимость (механизм Франка-Старлинга). Это, в свою очередь, снижает уровень АД, приводя к активизации аортальных и каротидных барорецепторов и через барорефлекторную дугу к увеличению частоты сердечных сокращений (ЧСС). Десинхронизация сокращений желудочков при ЖЭ также имеет определенное значение.

Феномен TS можно объяснить так: с момента компенсаторной паузы медленные ионные каналы кардиомиоцитов полностью восстанавливаются, что ведет к удлинению ПД, увеличению ударного объема, повышению АД (феномен постэкстрасистолического потенцирования), а увеличенное АД через барорефлекс снижает ЧСС. Таким образом, формирование ТСР схематично можно представить следующей последовательностью: ЖЭ вызывает компенсаторную паузу вследствие чего снижается АД, что через барорефлекс вызывает рост ЧСС и увеличение АД, которое (через барорефлекс) приводит к снижению ЧСС.

В работе A.Voss с соавт. показана сопоставимость записей ЭКГ и АД у здоровых субъектов [11]. Из анализа ЭКГ в этих исследованиях следует, что вслед за ЖЭ наблюдается укорочение RR интервалов, а затем их удлинение. При этом вызванные ЖЭ изменения АД схожи с ТСР, определенной по RR интервалам. После компенсаторной паузы, как систолическое, так и диастолическое АД повышается ко 2-му удару, а затем медленно снижается, возвращаясь к исходным значениям. Если такое поведение АД типично для нормального ответа, то ТСР полностью отражает турбулентность АД.

В отличие от описанного в общих чертах механизма, некоторые аспекты ТСР остаются невыясненными. Большинство вопросов касаются симпатовагального баланса. Так, остается спорным ответ на вопрос, что происходит при учащении синусового ритма, определяемого ТО: уходят вагусные влияния или активизируется симпатические? И в каком соотношении находятся эти системы при замедлении синусового ритма, определяемого показателем TS?

Ответы на эти вопросы крайне важны, т.к. они могут стать путем к пониманию ТСР, как предиктора сердечной смерти и, следовательно, её профилактики. В некоторых исследованиях получены косвенные доказательства преобладания вагусных влияний на ТСР, одним из которых является факт устранения феномена ТСР атропином [7, 12], в то время как введение эсмолола не влияло на показатели ТСР [13]. Возможно, это объясняет сохранение прогностической значимости данного показателя у пациентов, получающих b-адреноблокаторы [14], хотя до сих пор существуют противоречивые данные об их влиянии на ТСР.

Математическая модель показала, что b-адреноблокаторы снижают значения TS, хотя не влияют на TO [15]. Однако до того как делать какие-либо заключения, необходимо учитывать т.н. феномен акцентуированного антагонизма. Симпатический и парасимпатический эффекты не просто дополняют друг друга: один компонент не может существовать без другого, при уменьшении тонуса одного, снижается активность другого. К примеру, вагусные эффекты сильнее выражены при активизации симпатического тонуса, чем при его снижении. Следовательно, вклад активности симпатической нервной системы в явлении ТСР у здоровых лиц не может быть точно определен на основании исследований с использованием атропина и b-адреноблокаторов. Тот факт, что значения TS и TO являются независимыми факторами риска сердечной смерти, также говорит о том, что ТСР не может быть объяснена только вагусными влияниями.

Различные симпатовагальные влияния на ТСР проявляются двунаправленными изменениями в АД, наблюдаемыми при ЖЭ с компенсаторной паузой. А что происходит с ТСР, если компенсаторной паузы не наблюдается как, например, при предсердной экстрасистоле (ПЭ) или при интерполированной ЖЭ? Характеристика ТСР при интерполированных ЖЭ до конца еще не изучена, а в отношении ПЭ проведенные исследования показали, что и в этом случае прослеживается ТСР [16, 17]. При изучении 227 ПЭ при ХМ у 10 здоровых субъектов было выявлено, что значение TS при ПЭ было значительно ниже (17±1, p 75 ударов в минуту были независимыми предикторами, а в MPIP независимыми факторами стали ФВ и TS, в отличие от таких показателей, как ЧСС, вариабельность сердечного ритма (ВСР) (триангулярный индекс 65 лет), наличие перенесенного ИМ в анамнезе, аритмии по данным ХМ (>9 ЖЭ за час или неустойчивая желудочковая тахикардия (ЖТ)). Проведенный многофакторный анализ также показал, что комбинация патологических значений TS и TO была наиболее сильным фактором риска как в EMIAT (относительный риск 3,2 при доверительном интервале 95%), так и в MPIP (относительный риск 3,2 при доверительном интервале 95%). В исследовании EMIAT двухлетняя летальность составила 9% у пациентов с нормальными значениями ТСР, 18% — с патологическим значением ТО или TS и 34% — у пациентов с патологической комбинацией TO и TS. Схожие показатели были получены в исследовании MPIP (9%, 15%, 32%, соответственно).

Для изучения ТСР, как предиктора остановки сердца были использованы данные исследования Autonomic Tone and Reflexes after Myocardial Infarction (ATRAMI) [19]. В него включались пациенты, перенесшие ИМ, с меньшим риском сердечной смерти в сравнении с EMIAT, где участвовали пациенты с ФВ 80 уд/мин) [6, 36, 37]. Анализ «индуцированной» ТСР у 28 пациентов с суправентрикулярной тахикардией (СВТ) и ЖТ, показали сильную корреляцию между значением TS и ЧСС (p 40% (r=-0,61, 0,68 соответственно, p

Источник