Демократическое государство: понятие, принципы. Формы демократии

Понятие демократического государства

Демократическое государство — это государство, устройство и деятельность которого соответствует воле народа, общепризнанным правам и свободам человека и гражданина. Демократическое государство — важнейший элемент демократии гражданского общества, основанного на свободе людей. Источником власти и легитимации всех органов этого государства является суверенитет народа.

Суверенитет народа означает, что:

- субъектом публичной власти, как государственной, так и негосударственной, выступает народ как совокупность всего населения страны;

- объектом суверенной власти народа могут быть все те общественные отношения, которые представляют общественный интерес в масштабе всей страны. Эта особенность свидетельствует о полноте суверенной власти народа;

- суверенитету власти народа свойственно верховенство, когда народ выступает как единое целое и является единственным носителем публичной власти и выразителем верховной власти во всех ее формах и конкретных проявлениях.

Субъектом демократии могут выступать:

- отдельные граждане, их объединения;

- государственные органы и общественные организации;

- народ в целом.

В современном понимании демократия должна рассматриваться не как власть народа, а как участие граждан (людей) и их объединений в осуществлении власти .

Формы этого участия могут быть различными (членство в партии, участие в демонстрации, участие в выборах президента, губернатора, депутатов, в обращении с жалобами, заявлениями и т.д. и т.п.). Если субъектом демократии может быть как отдельный человек, так и группа людей, а также весь народ, то субъектом народовластия может быть только народ в целом.

Понятие демократического государства неразрывно связано с понятиями конституционного и правового государства, в известном смысле можно говорить о синонимичности всех трех терминов. Демократическое государство не может не быть одновременно конституционным и правовым.

Государство может соответствовать характеристике демократического только в условиях сформировавшегося гражданского общества. Это государство не должно стремиться к этатизму, оно должно строго придерживаться установленных пределов вмешательства в экономическую и духовную жизнь, которые обеспечивают свободу предпринимательства и культуры. В функции демократического государства входит обеспечение общих интересов народа, но при безусловном соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина. Такое государство является антиподом тоталитарного государства, эти два понятия взаимно исключают друг друга.

Важнейшими признаками демократического государства являются:

- реальная представительная демократия;

- обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

Принципы демократического государства

Основными принципами демократического государства являются:

- признание народа источником власти, сувереном в государстве;

- существование правового государства;

- подчинение меньшинства большинству при принятии решений и их выполнении;

- разделение властей;

- выборность и сменяемость основных органов государства;

- контроль общества над силовыми структурами;

- политический плюрализм;

- гласность.

Принципы демократического государства (применительно к РФ):

- Принцип соблюдения прав человека, их приоритет над правами государства.

- Принцип верховенства закона.

- Принцип народовластия.

- Принцип федерализма.

- Принцип разделения властей.

- Принципы идеологического и политического плюрализма.

- Принцип многообразия форм экономической деятельности.

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина — важнейший признак демократического государства. Именно здесь проявляется тесная связь формально демократических институтов с политическим режимом. Только в условиях демократического режима права и свободы становятся реальными, устанавливается законность и исключается произвол силовых структур государства. Никакие возвышенные цели и демократические декларации не способны придать государству подлинно демократический характер, если не обеспечиваются общепризнанные права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ закрепила все известные мировой практике права и свободы, однако для реализации многих из них еще необходимо создать условия.

Демократическое государство не отрицает принуждения, а предполагает его организацию в определенных формах. К этому побуждает сущностная обязанность государства защищать права и свободы граждан, устраняя преступность и другие правонарушения. Демократия — это не вседозволенность. Однако принуждение должно иметь четкие пределы и осуществляться только в соответствии с законом. Правозащитные органы не только вправе, но и обязаны применять силу в определенных случаях, однако при этом всегда действуя только законными средствами и на основании закона. Демократическое государство не может допустить «разрыхления» государственности, т. е. невыполнения законов и других правовых актов, игнорирования действий органов государственной власти. Это государство подчинено закону и требует законопослушания от всех своих граждан.

Принцип народовластия характеризует Российскую Федерацию как демократическое государство ( ст. 1 Конституции РФ). Народовластие предполагает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ (ст.3 Конституции РФ).

Принцип федерализма является основой его государственно-территориального устройства РФ. Он способствует демократизации управления государством. Децентрализация власти лишает центральные органы государства монополии на власть, предоставляет отдельным регионам самостоятельность в решении вопросов их жизни.

Основы конституционного строя включают основные принципы федерализма, определяющие государственно-территориальное устройство РФ. К ним относятся:

- государственная целостность;

- равноправие и самоопределение народов;

- единство системы государственной власти;

- разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ;

- равноправие субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (ст. 5 Конституции РФ).

Принцип разделения властей — выступает как принцип организации государственной власти в правовом демократическом государстве, как одна из основ конституционного строя. Является одним из основополагающих принципов демократической организации государства, важнейшей предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного развития человека. Единство всей системы государственной власти предполагает, с одной стороны, осуществление её на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, носителями которой являются самостоятельные органы государства (Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды РФ и аналогичные им органы субъектов федерации).

Принцип разделения властей является предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного развития человека. Разделение властей поэтому не ограничивается распределением функций и полномочий между различными государственными органами, а предполагает взаимное равновесие между ними с тем, чтобы ни один из них не мог получить преобладание над другими, сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Это равновесие достигается системой «сдержек и противовесов», которая выражается в полномочиях государственных органов, позволяющих им оказывать влияние друг на друга, сотрудничать при решении важнейших государственных проблем.

Принципы идеологического и политического плюрализма. Идеологический плюрализм означает, что в РФ признаётся идеологическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (ст.13,ч. 1,2 Конституции).

РФ провозглашается светским государством (ст.14 Конституции). Это означает, что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Светский характер государства проявляется так же и в том, что религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Политический плюрализм предполагает наличие различных социально-политических структур, функционирующих в обществе, существование политического многообразия, многопартийности (ст.13, ч.3, 4, 5 Конституции). Деятельность всевозможных объединений граждан в обществе оказывает влияние на политический процесс (формирование органов государственной власти, принятие государственных решений и т.д. ). Многопартийность предполагает легальность политической оппозиции, способствует вовлечению в политическую жизнь более широких слоёв населения. Конституцией запрещается лишь создание и деятельность таких общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооружённых формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Политический плюрализм — это свобода политических мнений и политических действий. Его проявление – деятельность независимых объединений граждан. Поэтому надёжная конституционно-правовая защита политического плюрализма есть необходимая предпосылка не только реализации принципа народовластия, но и функционирования правового государства.

Принцип многообразия форм экономической деятельности подразумевает, что основу экономики РФ составляет социальное рыночное хозяйство, где обеспечивается свобода экономической деятельности, поощрение конкуренции, разнообразие и равноправие форм собственности, их правовая защита. В РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Формы демократии

Суверенная воля народа может быть выражена в двух основных формах:

- непосредственно :

- путем референдума;

- путем свободных выборов органов государственной власти (Президента РФ, Государственной Думы).

- в представительных формах .

Представительная демократия — осуществление народом власти через выборные учреждения, которые представляют граждан и наделены исключительным правом принимать законы. Представительные органы (парламенты, выборные органы местного самоуправления) наделяются правом решения наиболее важных вопросов жизни народа (объявление войны, принятие бюджета, введение чрезвычайного и военного положения, разрешение территориальных споров и др.). Конституции в различных странах наделяют представительные органы различными полномочиями, но обязательными и важнейшими среди них являются функции законодательной власти и принятия бюджета.

Представительные органы не обязательно призваны напрямую контролировать исполнительную власть — это признается только в государствах с парламентской формой правления, но при любой системе данные органы все же наделяются отдельными конституционными полномочиями в этой области. Эффективность деятельности представительных органов в огромной, если не в решающей, степени зависит от сотрудничества с исполнительной властью. Другое не менее важное условие — независимость представительного учреждения в пределах своих полномочий, отсутствие конкурирующей законодательной власти, невмешательство исполнительной власти в прерогативы представительных учреждений.

В РФ представительная демократия обеспечивается выборностью Государственной Думы и конституционно обусловленным формированием Совета Федерации, а также законодательных учреждений субъектов Федерации и органов местного самоуправления. На каждом уровне представительные учреждения обладают определенными полномочиями, которые исключают возможность вмешательства со стороны кого бы то ни было. И в то же время эта система носит целостный характер, характеризует одно суверенное государство — Российскую Федерацию. Единство системы государственной власти закреплено в ч. 3 ст. 5 Конституции РФ.

Источник

Демократия сегодня. Это что?

Далеко не все приглашённые из более 100 правительств на прошедший виртуальный Саммит за демократию являются приверженцами демократии. По сути, демократическая репутация многих по меньшей мере сомнительна, если не сказать больше. Взять, к примеру, Анголу, Демократическую Республику Конго, Ирак, Кению, Малайзию, Пакистан. Из геополитических соображений Белый дом включил в число участников саммита Бразилию, Индию, Филиппины и Польшу, несмотря на откат от демократии в этих странах в последние годы.

В связи в выбором стран на саммит редактор Corriere della Sera, экономист Федерико Фабини задаёт вопрос к тем странам, чья демократическая репутация у него не вызывает сомнений: «есть ли у них общие черты помимо того, что они проводят свободные и справедливые выборы, поддерживают верховенство закона и гарантируют свободу выражения мнений и другие личные права?» (PS, 08.12.2021).

Фабини пишет, что «одно можно сказать наверняка: когорта подлинной демократии меньше, чем десять лет назад. В последнее десятилетие в мире прослеживается хорошо задокументированная глобальная тенденция к сравнительно более авторитарным политическим системам. Из 146 стран с более чем двумя миллионами жителей, в 2020 году Freedom House посчитал “полностью свободными” только 39, по сравнению с 43 в 2010 году.

О том, насколько плачевно состояние демократии во многих регионах мира, свидетельствуют многочисленные опросы. Согласно индексу демократии, составляемому аналитической группой Economist Intelligence Unit, всего лишь 8,4% населения мира живут в полностью демократических государствах. А вот под властью авторитарных правителей находится треть человечества.

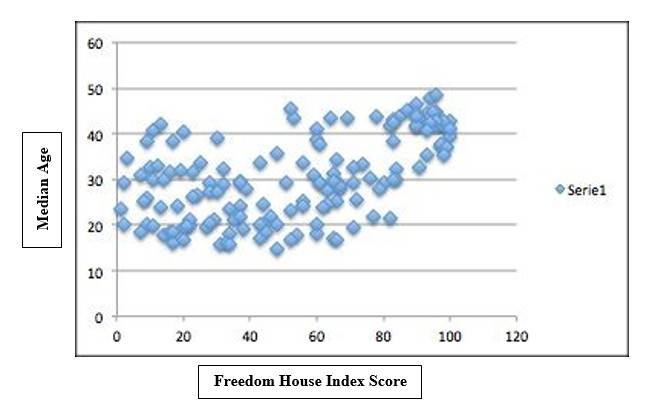

Но менее заметная особенность сегодняшних истинных демократий заключается в том, что у них наблюдается тенденция к старению населения. Из этих 146 более крупных стран практически ни у одной нет одновременно убедительного показателя демократии (выше 85 по 100-балльному индексу Freedom House) и относительно молодого населения. Единственным исключением являются крошечные Коста-Рика и Уругвай, в которых есть сильные демократические институты и медианный возраст составляет около 30 лет».

двойной клик — редактировать изображение

Как видно из графика, ни одна крупная страна не может быть одновременно молодой и свободной. Демократии сгруппированы в правом верхнем углу, представляя самые сильные гражданские и политические права в мире, а также его старейшее население. За последнее десятилетие этот процесс ускорился и в будущем с учётом демографических тенденций будет лишь углубляться. Это не означает, что политическая свобода приводит к старению населения или, что старые общества более благоприятны для демократии.

Однако в эпоху быстрых глобальных изменений и нарастающих кризисов эти демографические тенденции у Фабини вызывают новые вопросы: «влияет ли растущая доля пожилых избирателей на то, как страна будет адаптироваться и реагировать на международные потрясения, финансовые кризисы, инфляционные или дефляционные угрозы, прорывные технологии, миграционные волны и все проблемы, связанные с изменением климата?».

Фабини отвечает сам себе: «отсутствие смелости, открытости к новизне и долгосрочному видению в современных демократиях не обнадёживает».

Но вернёмся к первому вопросу Фабини – о «подлинной демократии».

Подлинная демократия

В редакционной статье немецкого издания Handelsblatt (09.12.2021) говорится о том, что на саммите выявились все трудности, о которых предупреждали скептики. Возникли вопросы. Кого считать демократиями? И почему демократии так часто бедны и небезопасны, а некоторые «автократии» процветают?

Критике подвергся и авторитет самого организатора саммита – Соединённых Штатов: «В этом деле США не должны брать на себя руководящую роль, — сказал Иан Бреммер, президент исследовательского центра Eurasia Group. — Потому что и в Америке с демократией не всё гладко». Имеется в виду поражение на выборах 2020 года, не признанное бывшим президентом Дональдом Трампом и его сторонниками и приведшее 6 января 2020 года к нападению (а скорее провокации – В. О.) погромщиков на Капитолий.

Кроме того, свобода, наступление которой в 90-е и 2000-е годы связывали с созданием всемирной паутины, превратилась в свою противоположность.

На это указывает ряд проблемных процессов, о которых тоже говорилось на саммите, начиная с «всемирной эпидемии дезинформации» и кончая «концентрацией информационной власти в руках горстки технологических компаний, господствующих на рынке».

Демократия и экономическое благосостояние

Эти явления / понятия больше не идут рука об руку. Сами участники саммита признают, что авторитарный Китай создал успешную экономическую модель и доказал, что способен эффективно бороться с пандемией.

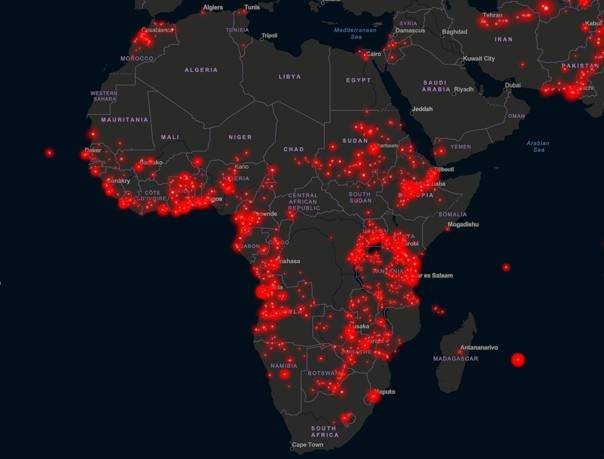

Накануне Саммита за демократию 28 – 29 ноября 2021 года в Дакаре (Сенегал) состоялся восьмой Форума сотрудничества Китай-Африка (FOCAC). На прошлых форумах, которые проводятся раз в три года, Китай объявлял о выделении крупных пакетов финансирования на развитие. Но в этом году председатель КНР Си Цзиньпин открыл FOCAC обещанием предоставить ещё один миллиард доз вакцин от Covid-19 и увеличить паевые инвестиции частного сектора в Африку. Это всего лишь один из признаков глубоких изменений в ландшафте помощи развитию в результате пандемии.

Помощь развитию африканских стран со стороны так называемых «стран демократии» неадекватно устраняла узкие места в инфраструктуре. Отчасти именно этим объясняется тот факт, что африканские страны обычно рады китайским инвестициям.

Как отмечал в 2020 году министр иностранных дел Китая Ван И в своей речи о FOCAC, Китай занимался финансированием и строительством, завершив тысячи «жёстких» и «мягких» инфраструктурных проектов в Африке за первые два десятилетия нынешнего века. В результате в Африке были сооружены более 6 тысяч километров железных дорог и примерно столько же автомобильных. Кроме того, Китай построил почти 20 портов, более 80 крупных электростанций, более 130 медицинских объектов, 45 стадионов и 170 школ.

Всё это серьёзно помогло поддержать структурную трансформацию в Африке. Примерно 75-78% профинансированных Китаем проектов, завершённых в 54 африканских странах, помогали расширить какое-нибудь одно из пяти ключевых узких мест. Иными словами, семь из десяти завершённых проектов удовлетворяли базовые нужды народов континента. Более того, благодаря Китаю с 2011 года в 18 странах Африки промышленный сектор встал на траекторию роста.

Китай обязался прекратить финансирование строительства угольных электростанций и увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику. Согласно новейшим данным о китайской помощи развитию, более 60% инвестиционных проектов Китая связаны с «зелёными» секторами экономики.

По сути всё это и есть вклад неприглашённого на Саммит за демократию «автократического» Китая в демократическое развитие африканских стран.

двойной клик — редактировать изображение

Почему демократическим путём избирают «недемократических» лидеров?

Милан Сволик из Йельского университета изучил 197 случаев краха демократических режимов за период с 1973 по 2018 год и подсчитал, что в 88 из них авторитарные правители получили власть, подобно Гитлеру, демократических путём, и только в 46 им помогли военные перевороты (остальные нельзя отнести ни к той, ни к другой категории — например, гражданскую войну). Более того, если до начала 1990-х годов перерождение демократии случалось только немногим чаще, чем насильственные захваты власти, то после окончания холодной войны оно стало обычным делом.

По мнению Сволика, это нельзя объяснить только тем, что диктаторы научились подавлять всякую оппозицию и манипулировать общественным мнением и СМИ. Он предлагает смириться с тем фактом, что «так называемые авторитарные популисты действительно популярны» (Journal Democracy, July, 2019).

Собственные интересы людям дороже, чем демократические ценности и процедуры.

Что имел ввиду Черчилль?

«Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Этот афоризм Уинстона Черчилля стал флагом всех «истинных» демократов, он до сих пор активно применяется в политике.

Цитата прекрасно всем известна, чего не сказать о её контексте. Жан-Мари Поттье, шеф — редактор французского издания State (12.05.2016) провёл анализ возникновения этого афоризма.

Вопреки распространённому мнению Черчилль произнёс её не как всемогущий глава победившей во Второй мировой британской демократии, а как проигравший лидер. Эти слова прозвучали 11 ноября 1947 года в Палате общин, когда Черчилль был «всего лишь» лидером оппозиции после неожиданного, но сокрушительного поражения от лейбориста Клемента Эттли на выборах в июле 1945 года. В тот момент он критиковал стремительно терявшее рейтинги правительство, которое стремилось ограничить полномочия парламента и в частности право вето Палаты лордов.

«Как благородный джентльмен воспринимает демократию? Позвольте мне, господин председатель, объяснить ему это или, хотя бы самые основные моменты. Демократия — это не то, когда получают мандат на основе одних обещаний, а потом делают с ним все, что вздумается. Мы считаем, что между руководством и народом должны быть прочные отношения.

(…) Правительство из народа, созданное народом и для народа» — вот суверенное определение демократии.

(…) Едва ли я должен объяснять министру, что демократия не означает: «Мы получили большинство, причем неважно как, и срок на пять лет. Что нам с ним делать?» Это не демократия, а партийная болтовня, которая не касается основной массы жителей нашей страны.

(…) Править должен не парламент, а народ через парламент.

(…) Многие формы правления испытывались и еще будут испытаны в этом мире грехов и страданий. Никто не утверждает, что демократия совершенна или всеведуща. На самом деле, можно сказать, что она худшая форма правления, если не считать всех остальных, что были испытаны с течением времени. Однако существует мнение, и оно широко распространено в нашей стране, что народ должен быть суверенным, причём преемственным образом, и что общественное мнение, выражаемое всеми конституционными средствами, должно формировать, направлять и контролировать действия министров, которые являются служителями, а не хозяевами.

(…) У контролирующей аппарат группы людей и парламентского большинства, без сомнения, есть полномочия, чтобы предлагать все, что им вздумается без оглядки на отношение к этому народа или упоминание этого в предвыборной программе.

(…) Нужно ли позволить противной стороне принимать законы, которые влияют на суть нашей страны, в последние годы этого парламента без обращения к праву голоса народа? Нет, господин, демократия гласит: «Нет, тысячу раз нет. Вы не имеете право проводить на последнем этапе мандата законы, которые не кажутся приемлемыми и желанными народному большинству».

Разумеется, заключает Поттье, речь Черчилля, в которой тот пытается одновременно отстоять права Палаты лордов и британского народа (для него он требует досрочных выборов), не лишена оппортунизма.

«В любом случае, всё это напоминает нам, что контекст «великих фаз» в истории зачастую гораздо сложнее, чем это можно было бы подумать, глядя на красивую и звучную фразу».

Источник