Чур — это что такое? Значение слова «чур»

Мы, современные люди, произнося определенные слова, даже не представляем, насколько тесно они связывают нас с духами предков. Это касается большого количества слов и фразеологизмов, пропитанных славянской мифологией и глубоким смыслом. Историки и лингвисты утверждают, что ветви славян до сих пор используют массу заговоренных или волшебных слов, которые имеют сакральный смысл. Темой нашей статьи стало таинственное слово «чур», прочно вошедшее в нашу жизнь. Что оно значит? И в каком смысле применяется?

Мифология древних славян

Наши предки жили на земле и получали от нее практически все блага жизни. Поэтому не удивительно, что многие природные явления они обожествляли и приносили им жертвы в разные праздники. Особым почетом пользовались охранительные домашние духи. Самым известным является домовой. Он следил за порядком в избе, гнал за порог чужих людей и присматривал за маленькими детишками. Считалось, что в чистом и хлебосольном доме домовой всегда будет помогать хозяевам не только охраной, но и поступками. Может молоко от прокисания сберечь или вещь дорогую потерянную отыскать. А вот когда в доме все кувырком, это свидетельствовало о гневе домового на нерадивых хозяев. Тут все домочадцы старались духа задобрить, а иначе покоя и мира в семье не видать.

Помимо всем известного домового, были и другие охранительные духи, они жили в бане, на скотном дворе и в птичнике. К сожалению, их имена современным людям неизвестны. А вот чур и сейчас упоминается весьма часто. Что же это за божество, которое сохранило свое значение в веках?

Чур — это что за «зверь»?

Историки насчитывают более десяти охранных духов, не последнее место среди которых занимал чур. Данное божество почиталось всеми хлебопашцами без исключения, ведь именно земля находилась в ведении данного духа. В дословном переводе слово «чур» — это «граница», «межа» или «черта». Она четко отделяет хозяйские владения от всего остального враждебного мира. Поэтому в славянской мифологии чур — это божество, охраняющее границы двора. Этот дух постоянно обходит земельный надел по периметру и оберегает земли своего хозяина от соседских поползновений или случайных вмешательств со стороны приходящих чужих людей.

Культ чура в древнеславянской мифологии

Конечно, нельзя сказать, что чур — это божество высокого ранга, но его значение в жизни наших предков трудно переоценить. Ведь в силу этого духа верили абсолютно все славяне без исключения. Считалось, что тот, кто нарушит охраняемую чуром территорию, незамедлительно получит наказание. Оно могло выразиться во внезапной болезни, неурожае или большом количестве неприятностей, буквально сваливающихся на голову нарушителю.

Чтобы каждый видел, где проходит граница охраняемых земель, славяне рыли на меже несколько небольших земельных холмиков, которые огораживали тонкими кольями. С этого мгновения территория считалась охраняемой, и если кто-то из соседей случайно затрагивал такой холм, то старался сразу же вернуть все в первоначальное состояние.

В некоторые дни старейший мужчина в семье обходил территорию по периметру, прославляя чура и прогоняя впереди себя животных, которых приносили в жертву. Часто на земельной границе устанавливали большие камни и обтесанные бревна. Для их установки рыли глубокие ямы, их наполняли зерном, вином или медом. Данная жертва должна была понравиться чуру, и только в этом случае он выполнял свой долг по охране земель.

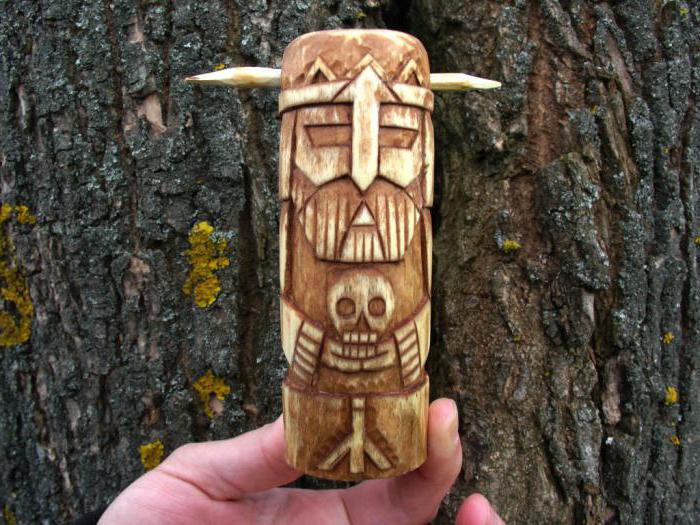

Чур: как изображалось божество

У славян не принято было наделять языческих духов человеческими чертами. Поэтому их внешний вид имеет весьма отдаленное сходство с людьми. Статую чура изготавливали из небольшого деревянного обрубка толщиной с руку взрослого человека. В верхней части вырезалось что-то похожее на мужские черты лица, потом идола ставили у ворот, чтобы он всегда находился в поле видимости соседей и прохожих.

Некоторые лингвисты утверждают, что именно от данного идола пошло слов «чурка» и словосочетание «чурбан бесчувственный», ведь, несмотря на свои небольшие размеры, дух был весьма злопамятным и грозным хранителем хозяйских границ.

«Чур меня!»: что значит это выражение?

В повседневной жизни мы часто зовем древнее божество, не отдавая себе отчета в поступках. Судите сами. Когда мы узнаем какие-то вести, которые могут нанести нам вред, то часто неосознанно произносим: «Чур меня!» Что значит эта фраза? Что мы хотим ею сказать и почему повторяем ее в разных жизненных ситуациях?

Дело в том, что славяне считали чура не только хранителем границ дворовой территории, но и духом, который может уберечь от многих неприятностей. Поэтому в случае опасности всегда призывали на охрану именно его. Заветной фразой, вызывающей духа, было всем известное восклицание «Чур меня!» Произнося его, вы просите духа оградить вас от грозящей опасности и не впустить ее в вашу жизнь.

Удивительно, что спустя века потомки древних славян подсознательно обращаются к вере предков в самых трудных ситуациях. Это доказывает версию лингвистов о коллективной памяти народа, которой наделены все мы. Именно в ней содержится самая важная информация, позволяющая сохранить нацию.

Слово «чересчур»: значение и история возникновения

Часто, когда мы хотим сказать, что что-то становится для нас слишком тяжелым или невыполнимым, мы используем слово «чересчур». Каждому понятно, что оно означает крайнюю степень тяжести. Можно сказать, что это грань, которая уже перейдена. Лингвисты не могут определить, откуда пришло в наш язык данное слово. Само по себе оно не несет никакой смысловой нагрузки. Но только до той поры, пока вы не разделите его на две части. Тогда все мгновенно встает на свои места. Давайте проверим.

Если вместо привычного «чересчур» мы скажем «через чур», то смысл фразеологизма становится предельно ясным. Ведь чур, воспринимаемый в качестве сторожа определенной границы, не позволяет переходить через нее никому постороннему. Несанкционированное вторжение является чем-то невероятно страшным, это невообразимый поступок для древних славян. Поэтому и слово «чересчур» обозначает меру проступка или какого-либо действия с ярко негативной окраской.

Использование слова в игре

Вы когда-нибудь наблюдали, как проходит детская игра? «Чур, не трогать!», «Чур, не ходить за мной!» — эти фразы довольно часто слышатся в процессе. Причем игра может быть абсолютно любой, а вот слова не меняются. Что они значат в данном случае?

Когда слов «чур» используется в таком контексте, то оно имеет запрещающий смысл. Ребенок будто ставит невидимую границу и обозначает ее с помощью сакрального слова, он заключает устный договор с другим участником игры, и свидетелем здесь незримо выступает древнее божество. После произнесенной фразы граница становится нерушимой, в случае несоблюдения условий игра мгновенно прекращается. Ее смысл полностью теряется.

Сегодня мы свято верим в то, что весьма отличаемся от наших предков. Мы кажемся себе умнее и просвещеннее, но в трудные моменты в нас почему-то просыпается нечто древнее, готовое призвать всех языческих духов, которые могут помочь абсолютно в любой ситуации. Так, может, не стоит терять связь с пращурами?

Источник

Чуру просить что значит

Комментарии переводчика:

Стараясь выполнить адекватный перевод на английский язык нижеприведенной информации, я сделал вывод о необходимости пояснить, что слово «ЧУР» является весьма многосторонним понятием, которое в соответствующих случаях может являться разными частями речи: существительным, именем собственным, отглагольным существительным, наречием, местоимением, глаголом и междометием. Данное слово может быть абстрактным понятием, обозначением мифологического персонажа, являться его именем или просто обозначать идола других Славянских Богов, быть парафразом/эвфемизмом, являться эзотерическим явлением и даже быть вполне осязаемым предметом. По этой причине в различных случаях используются или не используются заглавные буквы, в английском варианте используются определенные или неопределенные артикли, или вообще не используются.

***

Русский историк В. О. Ключевский (1841-1911) так описывал захоронения у славян: «Обоготворенный предок чествовался под именем чура в церковно-славянской форме щура; эта форма доселе уцелела в сложном слове пращур. Значение этого деда-родоначальника как охранителя родичей доселе сохранилось в заклинании от нечистой силы или нежданной опасности: «чур меня!» — т. е. «храни меня дед!». Охраняя родичей от всякого лиха, чур оберегал и их родовое достояние. Нарушение межи, надлежащей границы, законной меры мы и теперь выражаем словом «чересчур».

***

Исследователи прошлого века ввели в славянский пантеон еще одно родовое божество — Чура. А.Н. Афанасьев определял его как божество пылающего в очаге огня, охранителя родового достояния, почти домового. Ему вторил знаменитый историк В.О. Ключевский: «Обоготворенный предок чествовался под именем чура. Охраняя родичей от всякого лиха, чур оберегал и их родовое достояние».

***

У наших предков-язычников он был божеством не самого высокого ранга, однако имя его до сих пор повсюду знают и чествуют. Он почитался покровителем и сберегателем границ поземельных владений. На межах своих участков земледельцы насыпали бугры, огораживая их частоколом, и такого бугра никто не смел разрыть из опасения разгневать божество. Порубежная полоса считалась неприкосновенной, никто не мог переступить ее своевольно. В определенные дни глава семейства обходил владения по этой черте, гоня перед собою жертвенных животных, пел гимны и приносил дары божеству; здесь же, на некотором расстоянии друг от друга, ставились крупные камни или древесные стволы, носившие названия термов. В яму, в которой утверждался терм, клали горячие угли, хлебные зерна, караваи, плоды, лили мед и вино. Здесь все было подвластно Чуру, и место, где он главенствовал, а порою и показывался, получало таинственное освящение, и потому за черту родовых владений не дерзали переступить враждебные духи. Позднее на межах начали ставить изображение самого Чура. Олицетворяли Чура в деревянном изображении, имевшем форму кругляша, короткого обрубочка толщиной в руку. На нем вырезались условные знаки, обозначающие владельцев того или иного участка земли. Такие обрубки сохранили древнее название свое в известных словах, уцелевших до нашего времени: чурбак, чурбан, чурка, чурбашка. («Энциклопедия русских преданий»)

***

Чур — имя древнего славянского бога сохранилось в обиходе до наших дней. Чур был покровителем подземельных владений, всякого имущества, охраняя дома от нечистой силы, а потому, найдя что-то, надо сказать: «Чур, моё!», а если тебе говорят что-то неприятное, необходимо зачураться: «Чур тебе на язык!». Ну, а если испугался или что-то ужасное покажется, нужно, конечно, перекреститься, но не помешает и древнего Чура помянуть, сказавши: «Чур меня, чур!»

***

Чур (Цур) — древний бог очага, оберегающий границы земельных владений-межей. Его просили о сохранении межей на полях. Слово «чур» и ныне употребляется в значении запрещения. К нему взывают во время гаданий, игр и т.д. («Чур меня!»). Чур освящает право собственности («Чур мое!»). Он же определяет количество и качество необходимой работы .(«Через чур!»). Чурка — деревянное изображение чура. Чур — древнее мифическое существо. Чур — одно из древнейших названий, какое давалось домовому пенату, т.е. пылающему на очаге огню, охранителю родового достояния. Белорусы рассказывают, что у каждого хозяина есть свой Чур — бог, оберегающий границы его поземельных владений; на межах своих участков они насыпают земляные бугры, огораживая их частоколом, и такого бугра никто не посмеет разрыть из опасения разгневать божество.

***

Современные исследователи усматривают в слове «чур» значение магического круга, через который не может переступить нечистая сила (отсюда «зачураться» — по сути «очертить себя кругом»). Выражение «чур мое» тогда могло бы сопутствовать обведению магической чертой своей собственности или даже, будучи произнесенным как заклятие, заменять это действие.

***

Чур — в славянской мифологии божество пограничных знаков, покровительствовало приобретению и наживе. Символ — чурки и чурбаны, то есть межевые знаки.

***

Чур (Щур) — в славянской мифологии бог-покровитель рода, охранитель границ его владении.

***

«Чур» — это Предок. «Чур меня!» означает буквально — «Предок, храни меня!».

ЧУР – муж., стар. грань, граница, рубеж, межа; и поныне

|| край, предел, мера. Не ступай за чур, за черту. Не лей, через чур; это чересчур много, мало, против нужного, должного. По чур наше!

|| Арх. хрящеватая отмель, коса, гряда; нвг. чура, хрящ, крупный песок, дресва.

|| Чур нар. и мжд. выражает условие, уговор, запрет, требование, постановляя что правилом, законом, мерилом, пределом. «Чур меня!» в играх, «не трогай меня, я в стороне». «Чур меня от него!» новг., смл. «не хочу его». «Чур молчать!» «Чур пополам», о находке. «Чур одному» — не давать никому! то же. «Цур ему», юж. «ну его, чур с ним». «Чура!» твер. «чур , стой» или «не тронь более» в играх. Чурать, кричать «чур», оговаривая что хочешь. Чурай скорее находку, поколе кто не увидал! Чураться, ограждаться словом чур, зачурать себя самого. Чурайся от вражьей силы. Черти круг да чурайся, кричи: «чур меня!»

|| Быть чураему.

|| Уговориться в чем, и связать слово чуром.

|| Чураться чего, кого, юж., зап. удаляться, не любить, не хотеть, ненавидеть. Чураюсь я его, бегаю, удаляюсь, ненавижу. Чуранье, действ. по гл. Чуратель, -Чурательница, чурала об. кто зачурал что. Чуровуй, к чуру относящ. Если верно, что в Сиб. местами говор, чурить, вм. чурать, то вероятно чурила, чурилья от этого. Чуроваться каз. зачураться заговором от чего, заговориться, дать себя заговорить. Чурукать вор. чурать и чураться.

|| Чурукать, чурюкать, вор., кур. чирикать, свиристеть, откуда чурюкан, сверчок. Вычурать находку или зачурать ее. Насилу отчурался от него. Мы с ним почурались, уговорились. Перечурай, снова. (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. M., 1955)

Примечания переводчика:

Слово “chur” на санскрите имеет следующие значения:

1. отрезать, резать, вырезать, гравировать

2. усевать/посыпать (с помощью чего-либо)

3. покидать/отказываться, отбрасывать (сравнить с “чураться” – избегать, не подпускать, удаляться/убегать, защищаться с помощью Чура).

Примечание переводчика — AR

Источник: http://chur.ho.ua

***

чур междом.

1. (обычно в сочетании со словами: „меня“, „нас“). устар.

Возглас, означающий запрет касаться чего-л., совершать какое-л. действие (в заклинаниях против «нечистой силы», в играх и т. п.).

Так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется! Лесков, Очарованный странник.

Отец, хотя сильно выпивши был, даже отшатнулся, потрезвел и заклятье сделал. — Чур, чур, чур! —- Не тут слово сказано! Бажов, Голубая змейка.

2. разг.

Восклицание, означающее требование соблюсти какой-л. уговор, какое-л. условие.

Мы дело кончим полюбовно, Но только чур не плутовать. Лермонтов, Тамбовская казначейша.

Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР Евгеньева А. П. 1957—1984

***

Чур

1. м.

То же, что: щур (2*).

2. предикатив

Требование не трогать, не касаться.

3. межд. разг.

1) Возглас, означающий запрет касаться чего-л., преступать какую-л. черту, какой-л. предел (обычно в заклинаниях против «нечистой силы»).

2) Возглас, означающий требование соблюсти какое-л. условие, какой-л. договор (обычно в играх).

Толковый словарь Ефремовой.

***

Чур

чур ЧУР межд. Разг. Восклицание, означающее требование соблюсти какой-л. уговор, какое-л. условие. Ч. не плутовать. Только ч. не подсказывать. Ч. я первый. Кто моет посуду? — Ч. не я. Ч. меня от кого-, чего-л. (избавь меня). ● Первоначально — заклинание против нечистой силы, означающее запрет касаться чего-л., совершать какие-л. действия (сохранившийся в играх.)

Большой толковый словарь русского языка. — 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998

***

Чур

междом. (разг.). 1. Возглас, означающий запрет касаться чего-н., переходить за какую-н. черту, за какой-н. предел (в заклинаниях против «нечистой силы», в играх и т. п.). Чур! здесь дом! (в игре). Чур! наше место свято. А. Островский. (Первонач. чур, чура, м. — предел, граница, межа.; ср. чересчур.) || в знач. пов. накл., кого-что. Не трогай, не касайся. Чур меня! (условие в играх: произнесшего эти слова нельзя хватать, салить). «Чур меня, сила нечистая!» шепчет: «рассыпься!» Некрасов. 2. Возглас, означающий требование соблюсти какое-н. условие, уговор. Чур, пополам! (при находке чего-н. вдвоем). Может быть, он подстережет вора и накроет его, либо закричит ему: чур, вместе!

Толковый словарь Ушакова.

***

Чур

м. стар. грань, граница, рубеж, межа; и поныне | край, предел, мера. Не ступай за чур, за черту. Не лей через чур; это чересчур много, мало, против нужного, должного. По чур наше! | Арх. хрящеватая отмель, коса, гряда; новг. чура, хрящ, крупный песок, дресва. | Чур, нареч. и междомет. выражает условие, уговор, запрет, требованье, постановляя что правилом, законом, мерилом, пределом. Чур меня! в играх, не трогай меня, я в стороне. Чур меня от него! новг. смол. не хочу его. Чур молчать! Чур пополам, о находке. Чур одному — не давать никому! то же. Цур ему, южн. ну его, чур с ним. Чура! твер. чур, стой или не тронь, более в играх. Чурать, кричать чур, оговаривая что хочешь. Чурай скорее находку, поколе кто не увидал! Чураться, ограждаться словом чур, зачурать себя самого. Чурайся от вражьей силы. Черти круг да чурайся, кричи: чур меня! | Быть чураему. | Уговориться в чем, и связать слово чуром. | Чураться чего, кого, южн. зап. удаляться, не любить, не хотеть, ненавидеть. Чураюсь я его, бегаю, удаляюсь, ненавижу. Чуранье, действ. по глаг. Чуратель, чурательница, чурала об. кто зачурал что. Чуровой, к чуру относящ. Если верно, что в Сиб. местами говор. чурить, вм. чурать, то вероятно чурила, чурилья от этого. Чуроваться каз. зачураться заговором от чего, заговориться, дать себя заговорить. Чурукать вор. чурать и чураться. | Чурукать, чурюкать, вор. кур. чирикать, свиристеть, откуда чурюкан, сверчок. Вычурать находку или зачурать ее. Насилу отчурался от него. Мы с ним почурались, уговорились. Перечурай, снова.

Толковый словарь Даля.

Источник