Значение слова «цензура»

1. В древнем Риме: должность цензора (в 1 знач.).

2. Система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации, а также учреждение, осуществляющее такой надзор. Наконец водевиль был готов, переписан и отдан в цензуру. Н. Некрасов, Почтеннейший. Меня особенно смешило тогда, что на внутренней стороне обложек у всех светских революционных изданий было напечатано: «Одобрено цензурой». Морозов, Повести моей жизни.

3. Просмотр произведений, предназначенных к печати, к постановке в театре и т. п. или просмотр какой-л. корреспонденции, осуществляемый этим учреждением. [Снегирь], научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Салтыков-Щедрин, Орел-меценат. Через некоторое время мне разрешили переписку с женой. Но письма проходили через двойную цензуру — жандармов и тюремной администрации. Караваев, В дооктябрьские годы.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Цензу́ра (лат. censura — «строгое суждение, суровый разбор, взыскательная критика») — система государственного надзора за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кино и фото произведений, передач радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях также частной переписки, с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых властями нежелательными.

Цензурой называются также органы светской или духовной властей, осуществляющие такой контроль.

ЦЕНЗУ’РА, ы, мн. нет, ж. [латин. censura]. 1. В древнем Риме — должность цензора (истор.). 2. Просмотр произведений (предназначенных к печати, к постановке в театре и т.д.), осуществляемый специальным государственным органом (устар., загр.). Подвергнуть цензуре. Предварительная ц. Военная ц. 3. Государственный орган, ведущий надзор за печатью(устар., загр.). Дозволено цензурой. Разрешено цензурой. 4. Взыскание, налагаемое на депутатов в парламентах за нарушение внутреннего распорядка (загр. полит.).

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

цензу́ра I

1. истор. в Древнем Риме — исполнение обязанностей цензора

2. система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации ◆ Цензура того времени была строгая и притом разнообразная, разбросанная по всевозможным ведомствам. М. Е. Салтыков-Щедрин, Сборник, 1875–1879 гг. г. (цитата из НКРЯ) ◆ Похлопочите, чтобы мне из цензуры получить ответ поскорее. А. Н. Островский, Письма, 1853 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Борьба с цензурой, какая бы она не была и при какой бы власти она не существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Аркадий Белинков, «Сдача и гибель советского интеллигента», Юрий Олеша / „Проглоченная флейта“, 1958–1968 гг. г. (цитата из НКРЯ) ◆ Действительно, в 1981 году православные церковные песнопения на московской сцене, упование к Всевышнему, торжественный подъём огромного царского Андреевского флага и финальная Аллилуйя, исполняемая всеми участниками спектакля, — всё это совершенно не соответствовало строгим идеологическим установкам партийной цензуры. Марк Захаров, «Суперпрофессия», 1988–2000 гг. г. (цитата из НКРЯ)

3. контроль, надзор за соблюдением каких-либо запретов ◆ В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всём, не боясь цензуры тётушек, и не встречая чересчур строгих и неприступных дев, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге ещё меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. М. Ю. Лермонтов, «Княгиня Лиговская», 1836–1837 гг. г. ◆ Учителю истории платились деньги тоже чрезвычайно исправно; но, по уходе его, мы с Александрой Михайловной историю учили по-своему: брались за книги и зачитывались иногда до глубокой ночи, или, лучше сказать читала Александра Михайловна, потому что она же и держала цензуру. Ф. М. Достоевский, «Неточка Незванова», 1849 г.

цензу́ра II

1. собир. одуш. лица, осуществляющие государственный надзор за печатью и средствами массовой информации

Источник

Цензура

Цензура по странам

Цензу́ра (лат. censura ) — контроль власти за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кино и фото произведений, передач радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях также частной переписки, с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых этой властью вредными или нежелательными [1] [2] .

Цензурой называются также органы светской или духовной властей, осуществляющие такой контроль.

Содержание

Суть явления

Обоснование цензуры — признание права государства на ограничение распространения любой информации, которую государство считает вредной или нежелательной. Цензура — это форма ограничения свободы слова, свободы печати, телевидения и других средств информации, обусловленная нормами защиты интересов государства, общества и общественных институтов.

Исследователи отмечают существенную разницу между цензурой в демократических и тоталитарных государствах. В демократическом правовом государстве цензура обеспечивает внутреннюю и внешнюю безопасность страны, стабильность государства и политического строя при максимальном соблюдении прав и свобод человека [2] .

При тоталитарном характере власти роль цензуры существенно меняется. В таком государстве цензура осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции, во многом совпадающие с функциями репрессивных органов. Цензура в тоталитарных странах не только ограничивает распространение нежелательных сведений, но и вторгается в творческий процесс, профессиональную сферу и частную жизнь граждан [3] .

Нобелевский лауреат Фридрих фон Хайек объясняет причины этого явления тем, что для существования тоталитарного строя необходимо чтобы навязанные людям внешние для них убеждения стали их собственными и всё общество жило единой целью. Он писал: [4]

чтобы люди безоглядно поддерживали общее дело, они должны быть убеждены, что как цель, так и средства выбраны правильно. Поэтому официальная вера, к которой надо приобщить всех, будет включать интерпретацию всех фактов, имеющих отношение к плану. А любая критика или сомнения будут решительно подавляться, ибо они могут ослабить единодушие. […]

В результате не останется буквально ни одной области, где не будет осуществляться систематический контроль информации, направленный на полную унификацию взглядов.

Виды и формы цензуры

Исторически сложились виды цензуры по характеру регулируемой информации [5] :

- военная

- государственная

- экономическая

- коммерческая

- политическая

- идеологическая

- нравственная

- духовная.

Кроме этого цензура делится на светскую и религиозную, а также по типу носителей информации (цензура СМИ, книг, театра и кино, публичных выступлений, перлюстрация переписки и т. д.) Существуют и другие виды цензуры. Так, Арлен Блюм отмечает т. н. «педагогическую цензуру» — в отношении информации допущенной к публикации, но ограниченной в распространении в определённых слоях общества, например запрет использовать в качестве школьного чтения [6] .

По способам осуществления различаются цензура предварительная и цензура последующая (карательная).

Предварительная цензура заключается в необходимости получить разрешение на выпуск в свет той или иной информации. Конкретная форма осуществления такой цензуры состоит в наличии некой формальной процедуры, согласно которой автор, исполнитель или издатель должен представить тексты, звуко- видеозаписи, эскизы и т. п. в государственный цензурирующий орган, чтобы получить разрешение на издание, исполнение, экспозицию, трансляцию по электронным каналам и так далее.

Последующая цензура заключается в оценке уже опубликованной информации и принятии ограничительных или запретительных мер в отношении конкретного издания или произведения, изъятия его из обращения, а также применение санкций в отношении физических или юридических лиц, нарушивших требования цензуры при её публикации.

Карательная цензура налагает санкции на нарушителей цензурных требований. В частности, существовала в России в 1865—1917 годах. В отличие от предварительной цензуры, рассматривала книги и журналы по напечатании, но до выхода в свет. За нарушение цензурных правил налагался арест на издание, автор и издатель привлекались к суду. Аналогичные функции были также у советской цензуры [7] .

Среди способов отдельно рассматривается самоцензура — сознательное самоограничение автора в обнародовании информации на основе неких собственных соображений (например морально-нравственных ограничений, внутреннего конформизма), либо из боязни наказания за нарушение цензурных правил.

История цензуры

Доктор исторических наук Татьяна Горяева пишет, что цензура возникла в тот момент, когда группа людей обладавшая властью и имуществом, стала навязывать свою волю остальным. Само слово «цензура» произошло от лат. census , что означало в Древнем Риме периодическую оценку имущества для разделения людей на сословия. Второе значение было связано с разделением по праву пользования привилегиями гражданства. Таким образом, древний цензор следил за благонадёжностью политической ориентации граждан [8] .

Атрибутом государственной и религиозной власти цензура стала в эпоху античности. В Афинах (480—410 г.г. до н. э.) были сожжены книги философа Протагора о богах [9] . Платон предлагал ввести комплекс запретов, ограждающих людей от вредного влияния художественных произведений [10] . Он стал первым мыслителем, обосновавшим необходимость сочетания самоцензуры художника с предварительной общественной цензурой. Впоследствии цензура и репрессии за свободомыслие стали неотъемлемой частью политики Римской республики и Римской империи [11] [8] . В 213 году до н. э. китайский император Цинь Шихуанди приказал сжечь все книги, кроме медицинских, сельскохозяйственных и научных чтобы защитить империю от предполагаемой опасности поэзии, истории и философии [12] .

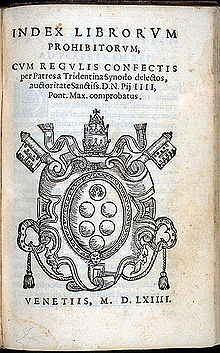

Первые цензурные списки восходят к неприемлемым апокрифическим книгам, перечень которых был составлен в 494 г. н. э. при римском епископе (папе) Геласии I. Предварительная цензура на книги впервые была введена в 1471 году папой Сикстом IV [13] . Далее последовали аналогичные решения папы Иннокентия VIII (1487) и Латеранского собора (1512) [14] .

Позднее при папе Павле IV в 1557 году был выпущен «Индекс запрещенных книг» («Index liborum prohibitorum») для инквизиционных трибуналов. Этот список был отменен только в 1966 году [15] . А в 1571 году папа Пий V учредил Congrecatio Indicis, согласно которому ни один католик под страхом отлучения от церкви не мог читать или хранить книги, не входившие в указанный папой список. На кострах религиозной цензуры часто сжигали не только запрещённые книги, но и их авторов. Период церковной Реформации также отличался нетерпимостью к инакомыслию [14] . Европейское общество того времени было заражено агрессивной ксенофобией, а власти поддерживали церковную цензуру административными, судебными и силовыми мерами [11] .

В дальнейшем появились критики цензуры, например Пьер Абеляр, Эразм Роттердамский и Мишель Монтень, которые начали выражать сомнение в её пользе и целесообразности. Сторонниками жёсткой формы цензуры были Бернард Клервоский, Мартин Лютер и Томмазо Кампанелла. В эпоху Просвещения философы и политики провозглашали идеи свободы слова, печати и собраний [14] . Британский философ Томас Гоббс считал, что если церковный запрет не подтверждён государственным законом — он не более чем совет. Поэт Джон Мильтон, выступая в английском парламенте 16 июня 1643 года впервые специально рассмотрел особенности цензуры как общественного института [11] [16] . Его «Ареопагитика» приблизила отмену предварительной цензуры в Англии, которая произошла в 1695 году [17] .

Большинство мыслителей Нового времени (например, Б. Констан, Д. С. Милль, А. де Токвиль и другие) считали, что из-за изменения исторических условий общественное мнение в значительной мере стало выполнять цензурные функции. К середине XIX века предварительная цензура была отменена в большинстве стран Европы [11] .

В конце XIX — начале XX века появились первые спецхраны, где складировалась литература с ограниченных доступом, а также стали создаваться нелегальные или находящиеся за пределами страны библиотеки неподцензурной литературы [18] . Впоследствии эти спецхраны выросли во много раз, например к концу существования СССР в некоторых спецхранах находилось до полумиллиона экземпляров книг и периодических изданий [19] .

|

|

| Отредактированная цензурой фотография Сталина с расстрелянным Николаем Ежовым [20] |

В XX веке тоталитарные режимы сделали цензуру частью репрессивного аппарата, массовой манипуляции и пропаганды. Советская цензура находилась под полным контролем коммунистической партии и носила идеологический характер [21] [22] . Нацистское министерство пропаганды держало под своим контролем все средства информации в Германии. Любое инакомыслие, противоречившее нацистским идеям или угрожавшее режиму, уничтожалось во всех опубликованных источниках [23] .

С появлением новых средств передачи информации (в частности, электронных — радио, телевидение, интернет) возникли новые формы цензуры. Необходимость контроля за информацией передаваемой из-за границы привела к появлению средств «глушения» радиопередач и интернет-цензуре. СССР производил глушение так называемого «антисоветского радиовещания» почти 60 лет, с большой интенсивностью — 40 лет [24] . Сложности цензурного контроля за информацией в сети интернет привели к тому, что некоторые страны (например, Китай и Северная Корея) осуществляют тотальный контроль за информацией, проходящей через стык национальных интернет-сетей с мировыми, а Иран заявил, что планирует полностью изолировать внутреннюю сеть в 2013 году [25] .

В 1988 году британский писатель индийского происхождения Салман Рушди опубликовал книгу «Сатанинские стихи». Исламские организации сочли её богохульной и кощунственной. В 1989 году духовный лидер Ирана аятолла Хомейни приговорил писателя к смерти и призвал мусульман всего мира исполнить эту фетву [26] . На 2012 год смертный приговор за литературное произведение в отношении Рушди не отменён и писатель живёт под охраной спецслужб.

Однако даже в самых либеральных странах существуют те или иные цензурные ограничения, связанные с ограничением демонстрации насилия и тем более призывам к нему, возрастными ограничениями для информации сексуального характера и др.

Отношение к цензуре

Принципиально противоположные мнения в отношении цензуры высказывались начиная уже с эпохи Просвещения. Противостояние по этому вопросу существовало также в немецкой классической философии: Иммануил Кант стоял на позиции свободы выражения личного мнения, а Гегель считал, что эта свобода должна регулироваться законом и полицейскими мерами [14] .

Вводя различные формы цензуры, государственные органы, как правило, мотивируют такого рода решение соображениями государственной безопасности, необходимостью борьбы с проявлениями экстремизма, распространением вредоносных идей, противодействием моральному разложению общества. Голоса в поддержку цензуры раздаются не только из государственных ведомств, но и из некоторых общественных и политических организаций, таких как партии, политические движения, церкви [27] .

С другой стороны, по мнению критиков, цензура в действительности не решает социальные проблемы, а лишь помогает замалчивать их существование. [28] К тому же при росте числа авторов и наличии интернета, цензура становится просто нереальной. [29]

Критики отмечают также, что призывы о введении цензуры нередко являются признаком бессилия государственных и общественных организаций в решении тех или иных социальных проблем. Так, например, призывы религиозных организаций о введении в России «морально-нравственной цензуры», дабы не допускать падения морального духа нации, в действительности отражают неспособность религиозных организаций как-то влиять на моральный климат в обществе [27] .

Обход цензурных ограничений

Методы обхода цензурных ограничений также известны со времен античности. Наиболее известным из них является эзопов язык — иносказание, намеренно маскирующее мысль автора. Для обхода цензурных ограничений информация может публиковаться и распространяться нелегально или за границей. Для преодоления технических фильтров в сети интернет используются общедоступные разрешённые ресурсы, например прокси-серверы.

Цензура в произведениях культуры

Одним из наиболее известных отражений тоталитарной цензуры в художественной литературе является роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». В романе цензурный орган под названием «Министерство правды» занимается фальсификацией прошлого, изменяя опубликованную ранее информацию под сиюминутные идеологические требования правящей партии. Роман проводит параллели со сталинским Советским Союзом и гитлеровской нацистской Германией. Сама книга, написанная в 1949 году, была под цензурным запретом в социалистических странах [30] .

Источник