- Обжинки

- Содержание

- Другие названия

- В церковном календаре

- Время проведения

- Выжанка

- Иные обряды

- Рябиновые ночи

- Поговорки и приметы

- Фестивали «Дожинки»

- Обжинки

- ✍ Обжинки (Дожинки, Успение) — день народного календаря славян и обряд завершения жатвы хлебов, который отмечается как правило: восточными славянами — 15 (28) августа, славянами-католиками — 15 августа, болгарами и сербами — в конце сентября. Обжинки характерны прежде всего для восточно- и западно-славянской традиции; у южных славян праздник окончания уборки хлебов смещён на период обмолота зерна. Праздник включал в себя ритуалы, связанные с дожиночным снопом, ритуал «завивания бороды», обливания жниц и праздничную трапезу.

- § Другие названия

- § Время проведения

- § Выжанка

- § Иные обряды

- § Рябиновые ночи

- § Фестивали «Дожинки»

Обжинки

Статья — о народной обрядности. О церковном праздновании см. статью Успение Богородицы

| Обжинки | |

|---|---|

| |

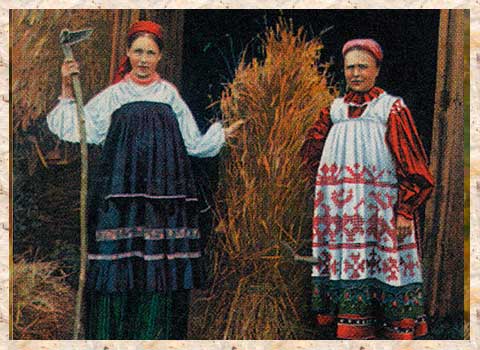

| Последний сноп. Фото начала ХХ в. | |

| Тип | народно-православный |

| иначе | Дожинки, Спожинки, Досевки, Земля-именинница, Большая пречистая, Plon (польск.) |

| также | Успение (христ.) |

| Значение | Окончание жатвы хлебов |

| Отмечается | восточными и западными славянами |

| Дата | 15 (28) августа. В некоторых регионах России обряды Обжинок проводили 8 (21) сентября (Осенние спожинки) или 14 (27) сентября (Воздвижение). Мазуры отмечали дважды: по случаю уборки яровых и после сбора всех злаков. |

| Празднование | завивают «бороду» из колосьев, чествуют последний сноп, мирская складчина [1] [2] , освящают убранное жито и собранные травы (зелье) [3] |

Обжи́нки [4] (Дожи́нки, Успе́ние) [5] — день народного календаря славян и обряд завершения жатвы, выпадающий во многих местах на 15 (28) августа. К середине августа заканчивается жатва хлебов, отсюда и название праздника. Включает в себя ритуалы, связанные с дожиночным снопом, ритуал «завивания бороды» и праздничную трапезу.

Обжинки характерны прежде всего для восточно- и западно-славянской традиции; у южных славян праздник окончания уборки хлебов смещён на период обмолота зерна [4] .

Содержание

Другие названия

Дожинки, Спожинки, Досевки, Оспожинки, Госпожинки, Госпожин день (летопис.), Спожиницы (торж.), Вспожинки, Дежень, Овсяница, Оложиницы, Засидки, Складчины, «Талака» (белорус.), «Спажá» (белорус.), «Сплине» (белорус.), «Вспленье» (белорус.), Осенины, Земля-именинница, «Plon» (польск.), «Pepek» (польск.) — Пупок, «Święto Matki Boskiej Zielnej» (польск.), «Matka Boska Wniebowzięta» (польск.), Большая пречистая, «Перша Пречиста» (укр.), Успенщина, Успение (христ.).

В церковном календаре

В этот день Русская православная церковь почитает: Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Икону Софии, Премудрости Божией (Новгородской); иконы Успения Божией Матери: Киево-Печерской, Овиновской, Псково-Печерской, Семигородной, Пюхтицкой; иконы Божией Матери: Ацкурской, Цилканской, Владимирской-Ростовской, Моздокской, Гаенатской, Чухломской, Сурдегской, Тупичевской, Влахернской, Бахчисарайской.

Перед иконой «Прибавление ума» молятся об успешном обучении, о просвещении разума в учении [6] .

Время проведения

Справлялись Обжинки в XIX веке в зависимости от климата и местности в разное время: У восточных славян Обжинки часто приурочивались к Успению, в Сибири совпадали с праздником Воздвижения (Здвиженье). В польском Поморье — в день св. Лаврентия (10 августа), у лужичан и кашубов — в день св. Варфоломея (24 августа) [7] . Болгары и сербы, приурачивая к молотьбе, отмечали часто в конце сентября.

В ряде мест Обжинки устраивались дважды: праздник по случаю уборки ржи назывался в Польше (Вармия, Мазуры) plon (более старая форма), а после сбора с поля всех злаков — okrezyie и dozynki. В некоторых регионах Украины и Белоруссии Обжинки (Дожинки) справляли только в конце жатвы озимых, в других — только в конце жатвы яровых [4] . У западных славян-католиков день часто был связан или с праздником Вознесения Девы Марии (15 августа) или с осенним равноденствием (23 сентября).

Выжанка

На исходе лета в хозяйстве, где осталось ещё не убранное поле, его дожинают толокой (то есть с добровольными помощниками).

Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него. По завершению работ жнеи катались по ниве со словами:

Жнивка, жнивка,

Отдай мою силку:

На пест,

На колотило,

На молотило,

На кривое веретено!

По старинному обычаю на сжатом поле оставляют небольшую часть несрезанных колосьев, связывая их лентой — завивают «бороду» — Волосу, велету, Николе, Илье-пророку, «Божью бороду», «козу», «деда», «перепёлку»:

Уж мы вьём, вьём бороду

У Гаврилы на поле,

Завиваем бороду

У Васильевича да на широком,

У Васильевича да на широком.

На нивы великой,

На полосы широкой,

Да на горы на высокой,

На земле чернопахотной,

На землице на пахотной [8] .

В Полесье в последние колоски клали хлеб-соль [9] . Обряд «завивания бороды» основан на представлении о духе поля, скрывающемся в последнем несжатом снопе [10] .

В некоторых местах последний сноп связывают специальным свиточком, хозяйка присаживается на сноп и приговаривает: «Ржица-матушка, народи на лето получше этой, а если такой, то не надо никакой».

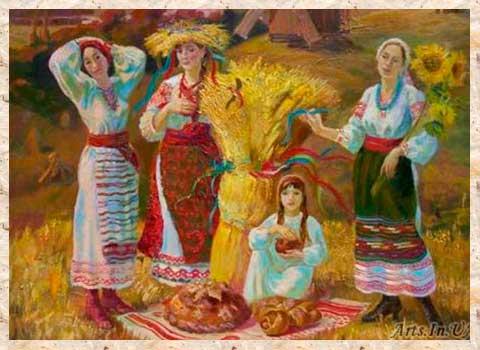

Последний сноп — «именинник», он пользуется особым почётом: его наряжают в сарафан или обвивают ситцевыми платками. После из колосьев сплетают венок для самой пригожей девушки из толоки и с песнями несут на пир честной, называемый «складчинами» «братчинами», «пировать Успенщину».

Если по пути домой встречается мужчина или хлопец, девушка снимает венок и надевает ему. Остальные прыгают вокруг и поют, требуя выкупа. Придя к хозяевам поля, девушка надевает венок хозяину на голову. Все входят в хату, где уже ждёт ужин: блины с салом, яичница, мёд и густая каша — чтобы посевы были густые. Выпив, девушки запевают:

Как на нашей нивке

Сегодня дожинки!

Диво, диво!

До краю дожнёмся —

Меду мы напьёмся!

Диво, диво!

Наш хозяин Савостень

Даст гарэлки берестень!

Диво, диво!

Хозяйка-тетеря

Поставит вечерю!

Диво, диво!

Наварила буряков,

Насыпала червяков!

Диво, диво!

Наварила каши,

Насыпала сажи!

Диво, диво!

Наиболее рельефно товарищеское начало проявляется в таких толаках или выжанках, во взаимопомощи при окончании жатвы. Единственным вознаграждением лиц, явившихся на «выжанку», служит угощение. Заранее оповещается, что у такого-то будет «выжанка». Женщины охотно идут на «выжанку», имея в виду несколько повеселиться в разгар полевых работ, обеспечить себе подобную же помощь. Работают с песнями и шутками, один другого подбодряя. Успех работы при этом бывает настолько велик, что иные оставляют к «выжанке» добрую половину всей своей жатвы. Ф. М. Истоминым в 1893-м году в Костромской губернии записана довольно любопытная в бытовом отношении «помочанская» песня:

Ты хозяин наш, ты хозяин,

Всему дому господин!

Наварил, сударь, хозяин,

Пива пья-пьянова про нас!

Накурил, сударь, хозяин,

Зелёнова, братцы, вина!

Нам не дóрого, хозяин,

Твоё пиво и вино!

Дорогá, сударь да хозяин,

Пир-беседа со гостьми!

Во беседушке, хозяин,

Люди добрые сидят,

Басни ба-бают, рассуждают,

Речь хорошу говорят… [1]

Иные обряды

В этот день святят жито и всё что растёт на поле, а также цветы.

Большим событием в жизни крестьянской молодежи Тамбовской и Рязанской губерний было одевание на Успение первой понёвы девушкам 14—15-летнего возраста. Для этого ритуала было всего три праздника в году: Пасха, Семик-Троица и Успение. Одевание первой понёвы на Пасху и Троицу давало возможность понёвницам участвовать в весенних и летних девичьих хороводах, одевание понёвы на Успение — в молодёжных осенних посиделках.

В Полесье «на дожынки подают четверть водки и петуха; или петуха, яичницу, рыбу и поросёнка; петух должен быть подан обязательно» [11] . В священном городе балтийских славян Арконе на дожинки делался огромный пирог, и перед застольем жрец прятался за него и спрашивал у собравшихся — видят ли его и, услышав, что не видят, желал всем, чтобы на следующий год они также не смогли его видеть за урожаем хлеба [12] .

В Обжинки же, как в весенние вечера, собираются парни и девушки под открытым небом. Тут забавы и игры, пение песен и пляска под музыку. На Обжинки нередко собираются пожилые, чтобы «полюбоваться юной резвостию»; молодые женщины приходят украдкой, чтобы повеселиться и погоревать о своей неволе.

В некоторых местах в эти «осенины» отправляются поминки по мёртвым, как в Дмитриевскую субботу или иные поминальные дни.

Рябиновые ночи

С этого дня бывают «рябиновые ночи». Интересную запись, сделанную в Полесье о рябиновых ночах, приводит Ч. Петкевич. «Рябиновая ночь бывае меж Пречистыми (15.08—8.09 по ст. стилю) и не дай Боже, штоб она у леси застигла хришчёного человека. Перуны бьють один за одним, страшенный ливень льёт и сховаться некуда, а блискавица блись, да блись, здаётся, что весь свет горит. У эту ночь рябки (рябчики) як поразлетаются по всему лесу, то уже так и живуть по одиночки. За этим-то эта ночь зовётся рябиновая» [13] .

Поговорки и приметы

«У по́ли дажы́ночкы, ў до́ми радзи́ночкы» (полес.). Начало Молодого бабьего лета или лета молодух (настоящее бабье лето начинается с 29 августа (11 сентября) ) [1] . Молодое бабье лето ведряное — жди ненастья на старое. Молодое бабье лето начинается, солнце засыпается. С Успенья солнце засыпает. Успение провожай, осень встречай. От Троицы до Успения хороводов не водят. «Прийшла Перша Пречиста — стає дівка речиста» (укр.). Как после первой, так и после второй Пречистой принято засылать сватов: «Старости на Пречисту — в хаті речисто» (укр.). Пришла Пречистая — сватов несёт нечистая (укр.). До Успенья пахать — лишнюю копну нажать. На Успенье огурцы солить, на Сергия капусту рубить. В осень и у воробья пиво. «Спажá — хлеба дзяжа» (белорус.). «Пéрша жито засіває, а Друга тому помагає» (укр.). «Пéрша Пречиста жито засіває, Друга — дощем поливáє, Третя — снíгом укриває» (укр.). В Успеньев день, в тёплую погоду, считается большим грехом ходить босиком (север.). Озимь сей за три дня до успения и три дня после успения (южн.).

Фестивали «Дожинки»

В России праздник проводится в Вологодской области [источник не указан 84 дня] .

В Польше фестиваль «Дожинки президентские в Спале» проходил ежегодно с 1927 по 1938 годы в Спале. В послевоенный период в Польше проводились «Центральне Дожинки» (1946, 1949, 1968, 1971 годы; в 1973—1980 годах проводились ежегодно в разных городах). В 2000 году были возрождены «Дожинки президентские».

В Беларуси ежегодно проводится «Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села „Дожинки“» (белор. Рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі Дажынкі [14] ). В республиканском масштабе в Беларуси его начали отмечать с 1996 года. В средневековье в западной Беларуси по традиции в деревнях в последний день жатвы самая уважаемая женщина отправлялась в поле. С первыми лучами солнца она приступала к жатве. Далее к ней подтягивались и остальные женщины деревни. Когда был собран последний сноп, каждая из участниц жатвы откладывала по одному колоску для общего дожиночного снопа. После этого происходило торжественное шествие всех участников дожинок с дожиночным снопом к дому хозяина, где начинался праздник.

Места проведения республиканского праздника [значимость не указана 84 дня]

Источник

Обжинки

Обжинки

✍ Обжинки (Дожинки, Успение) — день народного календаря славян и обряд завершения жатвы хлебов, который отмечается как правило: восточными славянами — 15 (28) августа, славянами-католиками — 15 августа, болгарами и сербами — в конце сентября. Обжинки характерны прежде всего для восточно- и западно-славянской традиции; у южных славян праздник окончания уборки хлебов смещён на период обмолота зерна.

Праздник включал в себя ритуалы, связанные с дожиночным снопом, ритуал «завивания бороды», обливания жниц и праздничную трапезу.

§ Другие названия

рус. Дожинки, Спожинки, Досевки, Оспожинки, Госпожинки, Госпожин день (летопис.), Спожиницы (торж.), Вспожинки, Спасов день, Дежень, Овсяница, Оложиницы, Засидки, Складчины, Осенины, Земля-именинница, Большая пречистая, Успенщина, Успение, Успенькин день; белор. Талака, Спажá, Сплине, Вспленье; укр. Перша Пречиста; болг. Голяма Бугройца; польск. Plon, Pepek (Пупок), Święto Matki Boskiej Zielnej, Matka Boża Owocowa, Matka Boska Wniebowzięta; чеш. Maria Kořenná na nebe vzetiж чеш. и словацк. Dožinky, Obžinky, Dožata, Homola.

§ Время проведения

В XIX — начале XX веков Обжинки справлялись в разное время в зависимости от климата и местности. У восточных славян Обжинки часто приурочивались к Успению, в Сибири совпадали с праздником Воздвижения (Здвиженья). В польском Поморье — в день св. Лаврентия (10 августа), у лужичан и кашубов — в день св. Варфоломея (24 августа). Болгары и сербы, приурочивая к молотьбе, отмечали часто в конце сентября. У западных славян-католиков день часто был связан с праздником Вознесения Девы Марии (польск. Święto Matki Boskiej Zielnej, 15 августа).

У поляков Обжинки отмечали после завершения уборки каждой из зерновых культур и в конце всей жатвы; последние нередко назывались «окренжна» — (польск. okrężna). В ряде мест Обжинки устраивались дважды: праздник по случаю уборки ржи в Вармии и Мазурии назывался plon (более старая форма), а после сбора с поля всех злаков — okrężyie и dożynki. В некоторых регионах Украины и Белоруссии Обжинки (Дожинки) справляли только в конце жатвы озимых, в других — только в конце жатвы яровых.

В Заонежье в некоторых деревнях молодёжь отмечала завершения жатвы 8 (21) сентября, выезжая на острова для проведения праздника.

§ Выжанка

На исходе лета в хозяйстве, где осталось ещё не убранное поле, его дожинают толокой (то есть с добровольными помощниками).

Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить «дух поля», который переселяется в него. По завершению работ жнеи катались по ниве со словами

| Жнивка, жнивка, Отдай мою силку: На пест, На колотило, На молотило, На кривое веретено! |

По старинному обычаю на сжатом поле оставляли небольшую часть не срезанных колосьев, связывая их лентой — завивают «бороду» — волотам, Волосу, Николе, Илье-пророку, «Божью бороду», «козу», «деда», «перепёлку»:

| Уж мы вьём, вьём бороду У Гаврилы на поле, Завиваем бороду У Васильевича да на широком, У Васильевича да на широком. На нивы великой, На полосы широкой, Да на горы на высокой, На земле чернопахотной, На землице на пахотной. |

В Полесье в последние колоски клали хлеб-соль. Обряд «завивания бороды» основан на представлении о духе поля, скрывающемся в последнем несжатом снопе

В некоторых местах последний сноп связывали специальным небольшим свитком, хозяйка присаживается на сноп и приговаривает: «Ржица-матушка, народи на лето получше этой, а если такой, то не надо никакой».

Последний сноп — «именинник», он пользовался особым почётом: его наряжали в сарафан или обвивали ситцевыми платками. После из колосьев сплетали венок для самой пригожей девушки из толоки и с песнями несли на «пир честной», называемый «складчинами» «братчинами», «пировать Успенщину».

Если по пути домой встречался мужчина или хлопец, девушка снимала венок и надевала ему. Остальные прыгали вокруг и пели, требуя выкупа. Придя к хозяевам поля, девушка надевала венок хозяину на голову. Все входили в хату, где уже ждал ужин: блины с салом, яичница, мёд и густая каша — чтобы посевы были густые. Выпив, девушки запевали.

| Как на нашей нивке Сегодня дожинки. Диво-диво! Наш хозяин тетерев А хозяйка тетера, |

Наиболее рельефно товарищеское начало проявлялось в таких «толоках» или «выжанках», во взаимопомощи при окончании жатвы. Единственным вознаграждением лиц, явившихся на «выжанку», служило угощение. Заранее оповещалось, что у такого-то будет «выжанка». Женщины охотно шли на «выжанку», имея в виду возможность несколько повеселиться в разгар полевых работ, обеспечить себе подобную же помощь. Работали с песнями и шутками, один другого подбодряя. Успех работы при этом бывал настолько велик, что иные оставляли к «выжанке» добрую половину всей своей жатвы. Ф. М. Истоминым в 1893-м году в Костромской губернии записана довольно любопытная в бытовом отношении «помочанская» песня:

| Ты хозяин наш, ты хозяин, Всему дому господин! Наварил, сударь, хозяин, Пива пья-пьянова про нас! Накурил, сударь, хозяин, Зелёнова, братцы, вина! Нам не дóрого, хозяин, Твоё пиво и вино! Дорогá, сударь да хозяин, Пир-беседа со гостьми! Во беседушке, хозяин, Люди добрые сидят, Басни ба-бают, рассуждают, Речь хорошу говорят. |

В Ярославской губернии последний сноп «дожина» являлся всегда снопом ярового хлеба. Жницы с поля несли его в свой дом и клали в передний угол или на передний «попавошник», или на лавку. Часто это сноп стоял в переднем углу под «божницей». В иных местах последним выступал овсяный сноп. Снопом этим на Покров день, хозяин дома «закармливал скот». Для этого он утром в Покров день шёл во двор и прежде всякого другого корма раздавал каждой скотине часть последнего снопа. Сноп этот раздавал в рукавицах — «чтобы скот зимою не зазяб».

В степных губерниях России начинали сеять озимые за три дня до Обжинок и заканчивали в течение трёх дней дня после этого дня. Сроки обычно корректировались в зависимости от погоды и уборки яровых. Иногда успевали отсеяться к Яблочному Спасу.

Утром, пред выходом на посев озимых, вся семья усердно молилась, хозяйка давручала мужу хлеб с солью. Сеяльщик клал на телегу три снопа ржи с прошлого урожая, а на них в мешках укладывал семена ржи. На поле засевальщика встречали дети с пирогом и грешневой кашей. После засева пирог и каша съедались там же всей семьёй.

§ Иные обряды

Перед иконой «Прибавление ума» молятся об успешном обучении, о просвещении разума в учении.

В этот день святили жито и всё что растёт на поле, а также цветы. Поляки в этот день святили в костёлах зерновые культуры, горох, лён, овощи, фрукты, а также лекарственные растения, или травы, которые могли защитить от чародейства.

Большим событием в жизни крестьянской молодежи Тамбовской и Рязанской губерний было одевание на Успение первой понёвы девушкам 14—16-летнего возраста. Для этого ритуала было всего три праздника в году: Пасха, Семик-Троица и Успение. Одевание первой понёвы на Пасху и Троицу давало возможность понёвницам участвовать в весенних и летних девичьих хороводах, одевание понёвы на Успение — в молодёжных осенних посиделках.

На Украине с этого дня и до Покрова начинали засылать сватов: «Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая» (укр. Прийшла Пречиста — принесла старостів нечиста).

В Полесье «на дожынки подают четверть водки и петуха; или петуха, яичницу, рыбу и поросёнка; петух должен быть подан обязательно». В священном городе балтийских славян Арконе на дожинки делался огромный пирог, и перед застольем жрец прятался за него и спрашивал у собравшихся — видят ли его и, услышав, что не видят, желал всем, чтобы на следующий год они также не смогли его видеть за урожаем хлеба.

В Обжинки же, как в весенние вечера, собирались парни и девушки под открытым небом. Тут забавы и игры, пение песен и пляска под музыку. На Обжинки нередко собирались пожилые, чтобы «полюбоваться юной резвостию»; молодые женщины приходили украдкой, чтобы повеселиться и погоревать о своей неволе.

В Словении считается последним днём лета или первым днём осени, с которого охлаждается вода и уже не купаются.

У болгар это был один из праздников урожая. В некоторых районах устраивались общесельские трапезы с поеданием жертвенных животных. Во время празднования танцевали общесельский хоровод (болг. хора), на который полагалось выйти в новой одежде. В хороводе участвовали не зависимо от возраста, начинал его наиболее удачливый в прошедшем сезоне хозяин.

§ Рябиновые ночи

С этого дня бывают «рябиновые ночи». Интересную запись, сделанную в Полесье о рябиновых ночах, приводит Чеслав Петкевич. «Рябиновая ночь бывает меж Пречистыми (15.08—8.09 по ст. стилю) и не дай Боже, штоб она у леси застигла хришчёного человека. Перуны бьють один за одним, страшенный ливень льёт и сховаться некуда, а блискавица блись, да блись, здаётся, что весь свет горит. У эту ночь рябки (рябчики) як поразлетаются по всему лесу, то уже так и живуть по одиночки. За этим-то эта ночь зовётся рябиновая».

§ Фестивали «Дожинки»

В Польше фестиваль «Дожинки президентские в Спале»[pl] проходил ежегодно с 1927 по 1938 годы в Спале, проводившиеся в том числе и на территории Западной Белоруссии. В 2000 году были возрождены как «Дожинки президентские».

В Белоруссии с 1996 года ежегодно проводится Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки» (белор. Рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкі»).

Источник