Закон оптимума

Закон оптимума (в экологии) — любой экологический фактор имеет определённые пределы положительного влияния на живые организмы.

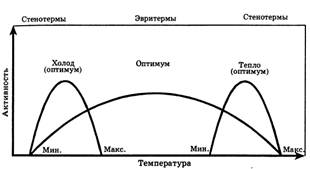

Результаты действия переменного фактора зависят прежде всего от силы его проявления, или дозировки. Факторы положительно влияют на организмы лишь в определенных пределах. Недостаточное либо избыточное их действие сказывается на организмах отрицательно.

Зона оптимума — это тот диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для жизнедеятельности. Отклонения от оптимума определяют зоны пессимума. В них организмы испытывают угнетение.

Минимально и максимально переносимые значения фактора — это критические точки, за которыми организм гибнет. Благоприятная сила воздействия называется зоной оптимума экологического фактора или просто оптимумом для организма данного вида. Чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организмы(зона пессимума).

Закон оптимума универсален. Он определяет границы условий, в которых возможно существование видов, а также меру изменчивости этих условий. Виды чрезвычайно разнообразны по способности переносить изменения факторов. В природе выделяются два крайних варианта — узкая специализация и широкая выносливость. У специализированных видов критические точки значения фактора сильно сближены, такие виды могут жить только в относительно постоянных условиях. Так, многие глубоководные обитатели — рыбы, иглокожие, ракообразные — не переносят колебания температуры даже в пределах 2-3 °C. Растения влажных местообитаний (калужница болотная, недотрога и др.) моментально вянут, если воздух вокруг них не насыщен водяными парами. Виды с узким диапазоном выносливости называют стенобионтами, а с широким — эврибионтами. Если нужно подчеркнуть отношение к какому-либо фактору, используют сочетания «стено-» и «эври-» применительно к его названию, например, стенотермный вид — не переносящий колебания температур, эвригалинный — способный жить при широких колебаниях солености воды и т. п.

Источник

Закон оптимума

- Закон оптимума (в экологии) — любой экологический фактор имеет определённые пределы положительного влияния на живые организмы.

Результаты действия переменного фактора зависят, прежде всего, от силы его проявления, или дозировки. Факторы положительно влияют на организмы лишь в определенных пределах. Недостаточное либо избыточное их действие сказывается на организмах отрицательно.

Зона оптимума — это тот диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для жизнедеятельности. Отклонения от оптимума определяют зоны пессимума. В них организмы испытывают угнетение.

Минимально и максимально переносимые значения фактора — это критические точки, за которыми организм гибнет. Благоприятная сила воздействия называется зоной оптимума экологического фактора или просто оптимумом для организма данного вида. Чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организмы (зона пессимума).

Закон оптимума универсален. Он определяет границы условий, в которых возможно существование видов, а также меру изменчивости этих условий. Виды чрезвычайно разнообразны по способности переносить изменения факторов. В природе выделяются два крайних варианта — узкая специализация и широкая выносливость. У специализированных видов критические точки значения фактора сильно сближены, такие виды могут жить только в относительно постоянных условиях. Так, многие глубоководные обитатели — рыбы, иглокожие, ракообразные — не переносят колебания температуры даже в пределах 2-3 °C. Растения влажных местообитаний (калужница болотная, недотрога и др.) моментально вянут, если воздух вокруг них не насыщен водяными парами. Виды с узким диапазоном выносливости называют стенобионтами, а с широким — эврибионтами. Если нужно подчеркнуть отношение к какому-либо фактору, используют сочетания «стено-» и «эври-» применительно к его названию, например, стенотермный вид — не переносящий колебания температур, эвригалинный — способный жить при широких колебаниях солености воды и т. п.

Связанные понятия

Ограничивающие факторы — экологические факторы, при выходе которых за границы максимума или минимума организму или популяции грозит гибель. Это происходит несмотря на другие факторы, которые могут быть благоприятными. Самым жестким ограничивающим фактором считается вода.

Экосистема озера включает биотические (живые) растения, животных и микроорганизмы, а также абиотические (неживые) физические и химические взаимодействия.Озерные экосистемы являются яркими примерами стоячих экосистем. К стоячим относятся застойные или слаботекущие воды (от латинского Lentus-вялый). Стоячие воды колеблются от прудов, озер до водно-болотных угодий, и большая часть этой статьи относится к стоячим экосистемам в целом. Стоячие экосистемы можно сравнить с текучими экосистемами, в которые.

Предельная нагрузка биологического вида на среду обитания (ёмкость среды) — максимальный размер популяции вида, который среда может безусловно стабильно поддерживать, обеспечивать пищей, укрытием, водой и другими необходимыми благами.

Источник

Дайте формулировку закона оптимума и максимума

Закон оптимума (в экологии) — любой экологический фактор имеет определённые пределы положительного влияния на живые организмы.

Результаты действия переменного фактора зависят прежде всего от силы его проявления, или дозировки. Факторы положительно влияют на организмы лишь в определенных пределах. Недостаточное либо избыточное их действие сказывается на организмах отрицательно.

Зона оптимума — это тот диапазон действия фактора, который наиболее благоприятен для жизнедеятельности. Отклонения от оптимума определяют зоны пессимума. В них организмы испытывают угнетение.

Минимально и максимально переносимые значения фактора — это критические точки, за которыми организм гибнет. Благоприятная сила воздействия называетсязоной оптимума экологического фактора или просто оптимумом для организма данного вида. Чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организмы(зона пессимума).

Закон оптимума универсален. Он определяет границы условий, в которых возможно существование видов, а также меру изменчивости этих условий. Виды чрезвычайно разнообразны по способности переносить изменения факторов. В природе выделяются два крайних варианта — узкая специализация и широкая выносливость. У специализированных видов критические точки значения фактора сильно сближены, такие виды могут жить только в относительно постоянных условиях. Так, многие глубоководные обитатели — рыбы, иглокожие, ракообразные — не переносят колебания температуры даже в пределах 2-3 °C. Растения влажных местообитаний (калужница болотная, недотрога и др.) моментально вянут, если воздух вокруг них не насыщен водяными парами. Виды с узким диапазоном выносливости называют стенобионтами, а с широким — эврибионтами. Если нужно подчеркнуть отношение к какому-либо фактору, используют сочетания «стено-» и «эври-» применительно к его названию, например, стенотермный вид — не переносящий колебания температур, эвригалинный — способный жить при широких колебаниях солености воды и т. п.

Закон максимизации энергии (сформулированный Г и Ю Одум и дополнен М Реймерсом): в конкуренции с другими системами сохраняется та из них, которая больше способствует поступлению энергии и информации и использует максимальную их количество эффективныхіше.

Система образует накопители высококачественной энергии, часть которой тратит на обеспечение поступления новой энергии, обеспечивает нормальный кругооборот веществ и создает механизмы регулирования, поддержки, устойчивости системы, ее способности приспосабливаться к изменениям, налаживает обмен с другими системами Максимизация обеспечивает повышение шансов на выживаниея.

Закон максимума биогенной энергии (закон Вернадского — Бауэра): любая биологическая и бионедосконала система, находящаяся в состоянии устойчивого неравновесия (динамичнорухливои равновесия с окружающей средой), увеличивает, развиваясь, свое влияние на а сред.

В процессе эволюции видов выживают те, которые увеличивают биогенную геохимическую энергию Живые системы никогда не находятся в состоянии равновесия и выполняют за счет своей свободной энергии полезную работу о Оты равновесия, которого требуют законы физики и химии при существующих внешних условий Этот закон наряду с другими является основой разработки стратегии природопользованияня.

Источник

Закон оптимума, закон минимума Либиха, закон лимитирующих факторов Шелфорда.

В комплексе действия факторов можно выделить некоторые закономерности, которые являются по отношению к организмам в значительной мере универсальным (общими). К таким закономерностям относятся закон оптимума, закон взаимодействия факторов, закон лимитирующих факторов и некоторые другие.

Закон оптимума выражается в том, что любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на живые организмы. В соответствии с этим правилом для экосистемы, организма или определенной стадии его развития имеется диапазон наиболее благоприятного (оптимального) значения фактора. За пределами зоны оптимума лежат зоны угнетения –зоны пессимума –это условия при которых жизнедеятельность организма максимального угнетается, но он еще может существовать, как показано на рис. При пересечении кривой с горизонтальной осью находятся две критические точки. Это такие значения фактора, которые организмы уже не выдерживают, за пределами наступает смерть. Расстояние между критическими точками показывает степень выносливости организмов к изменениям фактора. Условия, близкие к критическим точкам, особенно тяжелы, для выживания. Такие условия называют экстремальными.

К зоне оптимума обычно приурочена максимальное количество видов и плотность популяции. Зоны оптимума для различных организмов неодинаковые. Для одних они имеют значительный диапазон.

Закон минимума Либиха. Любому живому организму необходимы не вообще температура, влажность, минеральные и органические вещества или какие-нибудь другие факторы, а их определенный режим. Реакция организма зависит от количества (дозы) фактора. Кроме того, живой организм в природных условиях подвергается воздействию многих экологических факторов (как абиотических, так и биотических) одновременно. Растения нуждаются в значительных количествах влаги и питательных веществ (азот, фосфор, калий) и одновременно в относительно «ничтожных» количествах таких элементов, как бор и молибден. Любой вид животного или растения обладает четкой избирательностью к составу пищи: каждому растению необходимы определенные минеральные элементы. Любой вид животного по-своему требователен к качеству пищи. Для того чтобы нормально существовать, развиваться, организм должен иметь весь набор необходимых факторов в оптимальных режимах и достаточных количествах. Тот факт, что ограничение дозы (или отсутствие) любого из необходимых растению веществ, относящихся как к макро-, так и к микроэлементам, ведет к одинаковому результату — замедлению роста, обнаружен и изучен одним из основоположников агрохимии немецким химиком Юстасом фон Либихом. Сформулированное им в 1840 г. правило называют законом минимума Либиха: величина урожая определяется количеством в почве того из элементов питания, потребность растения в котором удовлетворена меньше всего. Закон минимума Либиха в настоящее время называется законом ограничивающего лимитирующего фактора: в комплексе экологических факторов сильнее действует тот, который наиболее близок к пределу выносливости.

Закон минимума справедлив как для растений, так и для животных, включая человека, которому в определенных ситуациях приходится употреблять минеральную воду или витамины для компенсации недостатка каких-либо элементов в организме.

Закон лимитирующих факторов Шелфорда. Фактор среды ощущается организмом не только при его недостатке. Проблемы возникают также и при избытке любого из экологических факторов. Например, жизненная активность организма заметно угнетается и при малых значениях и при чрезмерном воздействии такого абиотического фактора, как температура.

Фактор среды наиболее эффективно действует на организм только при некотором среднем его значении, оптимальном для данного организма. Чем шире пределы колебаний какого-либо фактора, при котором организм может сохранять жизнеспособность, тем выше устойчивость, т. е. толерантность данного организма к соответствующему фактору (от лат. tо1еrапtа — терпение). Таким образом, толерантность — это способность организма выдерживать отклонения экологических факторов от оптимальных для его жизнедеятельности значений.

Впервые предположение о лимитирующем (ограничивающем) влиянии максимального значения фактора наравне с минимальным значением было высказано в 1913 г. американским зоологом В. Шелфордом, установившим фундаментальный биологический закон толерантности: любой живой организм имеет определенные, эволюционно унаследованные верхний и нижний пределы устойчивости (толерантности) к любому экологическому фактору. Другими словами лимитирующим фактором процветания может быть как минимум, так и максимум экологического фактора, диапазон между которыми определяет величну толерантности, выносливости организма к данному фактору. Поэтому экологический фактор, уровень которого приближается к любой границе диапазона выносливости организма или заходит за эту границу, называют лимитирующим фактором. Например, виды, длительное время развивается в относительно стабильных условиях утрачивают экологическую пластичность и вырабатывают черты стенобиотности, в то время как виды существующие при значительных колебаних, факторов среды, приобретают повышенную экологическую пластичность и становятся эврибионтными.

Другая формулировка закона В. Шелфорда поясняет, почему закон толерантности одновременно называют законом лимитирующих факторов: закон толерантности дополняют положения американского эколога Ю. Одума:

— организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного экологического фактора и низкий диапазон в отношении другого;

— организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов обычно наиболее распространены;

— диапазон толерантности может сузиться и в отношении других экологических факторов, если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для организма;

Источник