Медиа-журнал о Древней Скандинавии

Полная иерархия армии древних скандинавов выглядела так: конунг > ярл > херсир > форинг > войско. Однако такая военная структура викингов отличалась в зависимости от её размеров и от того, было это формирование собрано для морского разбойничего похода, полномасштабного завоевания, или это было войско для защиты от нападений. Давайте разберёмся.

За длительный период развития скандинавского общества, почти 3 века, а также из-за географических и климатических различий Норвегии, Швеции и Дании накопилось большое количество терминов. В этой статье постараемся использовать как можно более общую систему обозначений, оставляя факультативный набор терминов в конце каждого раздела.

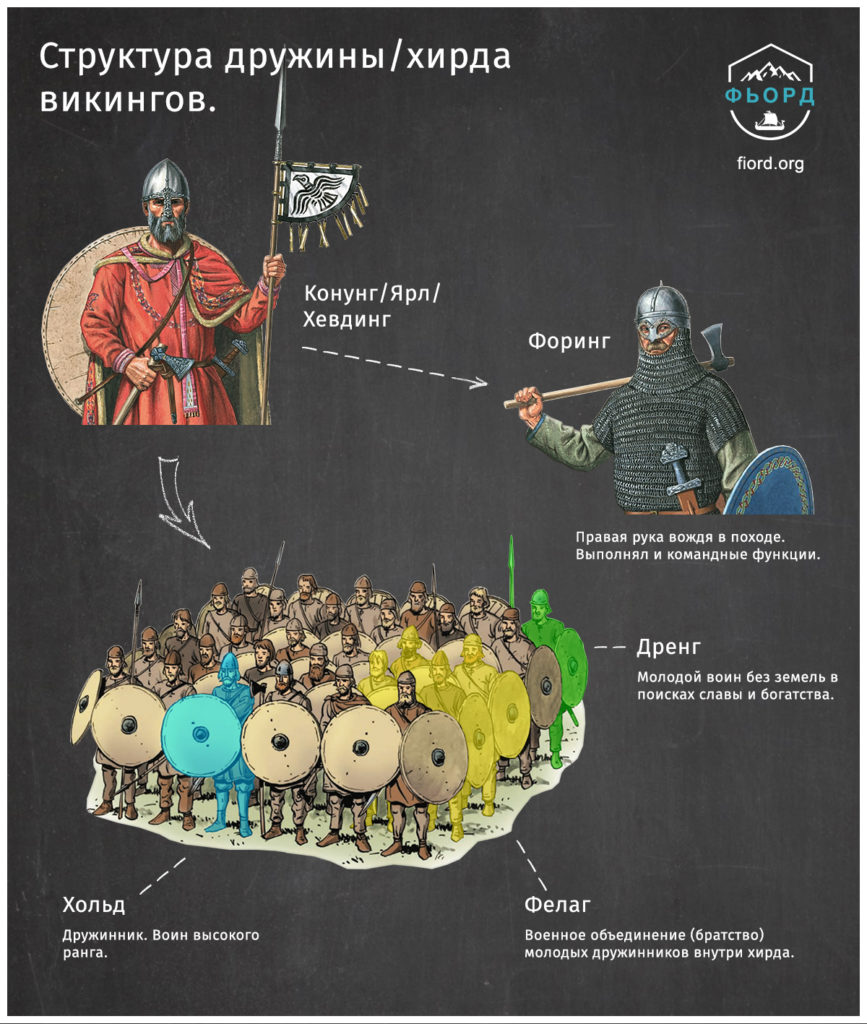

Каждый конунг или ярл имел свою дружину — хирд (hird). Она была нужна для защиты предводителя и для проведения военных операций. Именно со своими преданными дружинниками (хирдманнами, hirðmen), конунги и ярлы совершали походы. Хирд всегда был рядом в бою, в составе большей армии и прикрывал вождя.

В состав хирда входили только проверенные воины, фактически, боевые братья предводителя. Конунг требовал периодически поставлять ему новых бойцов от подвластных ярлов и херсиров (баронов), если он, конечно, не был в изгнании.

- Ярл, конунг, хёвдинг (вождь) — главный военачальник;

- Форинг — правая рука вождя хирда, выполнял командные функции;

- Хольд (hauld) — воин высокого ранга. Наиболее опытный дружинник;

- Дренг (drengir) — молодой воин без земель в поисках славы и богатства. Относился к младшим дружинникам. Набор оружия неполный — без лука и стрел;

- Фелагами называли не только боевое объединение дружинников (часто молодых) в составе хирда, но и также самостоятельные дружины для защиты, торговли или походов под предводительством военачальника. Фактически, структура, предшествующая хирду.

Хирд — важная базовая единица военного формирования эпохи викингов. Размер дружины соответствовал целям конунга или ярла. Например: дружина Олафа Харальдсона Святого — 60-100 человек, Олафа Тихого — 240. Размер варьировался от страны и от конунга: от 25 (размер команды драккара) до 400 человек. Исключением мог быть Кнут Великий, у которого в какой-то момент было 3000 дружинников.

- Тигнармен — почётные, знатные люди (tignarman, tignir menn) — конунги и ярлы;

- Хёвдинги, хевдинги — вожди, предводители местных дружины или общее название вышестоящего командования — конунг, ярл или херсира (см. ниже);

- Хускарлы — дословно: домочадцы; участники дружины, также — хирдманны;

- Скутильсвейны (skutilsveinar) — общее название воинов высокого ранга;

- Кертильсвейны (kertilsveinar) — общее название младших дружинников;

- Фардренги (fardrengir, far — поездка) — молодые воины-скитальцы по далёким странам в составе дружины.

Сбор народного ополчения

Когда же необходимо было защищить страну от нападения или, позднее, собрать большую армию для завоевательского похода, высылали «ратную стрелу» — призыв о сборе народного ополчения, лейдунга (лейданг, ледунг). Фактически, это военная повинность; дополнительное значение — флот кораблей.

Однако, лейдунг не всегда означал полную военную зависимость. Иногда местные ярлы, бонды, вожди временно собирали свои дружины из ополчения, совершая набеги, завоёвывая земли, иногда соперничая с конунгами.

Три усадьбы (маннгёрд, manngörð) обязаны были предоставить 1-го человека. В редких случаях конунг мог призвать 2-х людей из 3-х хозяйств.

В Норвегии каждый прибрежный район, в Дании скипен (skipen), должен был предоставить 1 корабль (25-70 человек). В Швеции каждая область была поделена на сотни. Сотня должна была предоставить четыре корабля, 100 человек.

Из вождей (хёвдингов) округов, областей (херадов) выбирались главы ополчений — херсиры.

Конунг мог требовать предоставления людей в его личный хирд. Например, требования Харальда Прекрасноволосого:

У каждого ярла были в подчинении четыре херсира или больше, и каждый херсир должен был получать двадцать марок (вейцлы) на свое содержание. Каждый ярл должен был поставлять конунгу шестьдесят воинов, а каждый херсир – двадцать.

Снорри Стурлусон, XII век.

Когда хирд рос, люди, не являющиеся приближёнными к предводителю, назывались лид (lið, аналогия с нашим «люд»). Иначе лидом называли всю собранную армию, большое войско.

- Маннгёрды объединялись в корабельный округ — skipreidi, skipsysla в Норвегии, hamna в Швецияи или havn в Дании;

- Кормчий (stýrimaðr) — возглавлял корабельную дружину;

- лендрманы (lendrmaðr), вассалы конунга, обычно из заслуженных воинов в отставке, которые присматривали за землями предводителей, командовали флотилиями кораблей.

Иерархия армии

Пирамиду управления армией возглавлял конунг, который мог с помощью нескольких ярлов и выбранных херсиров управлять всем лидом или народным ополчением. Опять же, каждый конунг и ярл имел свой личный хирд для непосредственной охраны.

Форинги, наиболее доверенные дружинники, управляли своими подразделениями. Почётным было звание знаменосца, особое доверенное лицо. Он мог выступать советником вождя.

Среди войска также можно выделить «гостей» (gestir). Они занимались охраной порядка, служили в карауле, казнили, собирали подати и выполняли другие служебные функции. Похоже, их так называли, потому что никто не хотел увидеть их у себя в гостях.

Говоря о размерах армий, доступных для правителей эпохи викингов, тяжело назвать точные цифры. По данным вместительности крепостей того времени, количество человек средней армии могло варьироваться от 3000 до 9000 воинов. По данным делений скандинавских стран на области в 11-13-го веках можно получить такие числа:

- Норвегия, 12-13 тыс. человек в лейдунге;

- Швеция — 12 тыс.;

- Дания — 35 тыс.

Итоги

Основным военным формированием в эпоху викингов был хирд, размеры которого менялись в зависимости от могущества предводителя и его целей. Если же объявлялся сбор большой армии для защиты земель или для нападения, то викингам удавалось построить хорошо организованную иерархию войска, где количество ролей было прямо пропорционально размерам формирований: от хёвдинга до форингов.

Источники: Kim Hjardar and Vegard Vike: «Vikings at war», А. М. Стриннгольм: «Походы викингов», Эльсе Роэсдаль: «Мир викингов», Г. С. Лебедев: «Эпоха викингов в Северной Европе».

Источник

Медиа-журнал о Древней Скандинавии

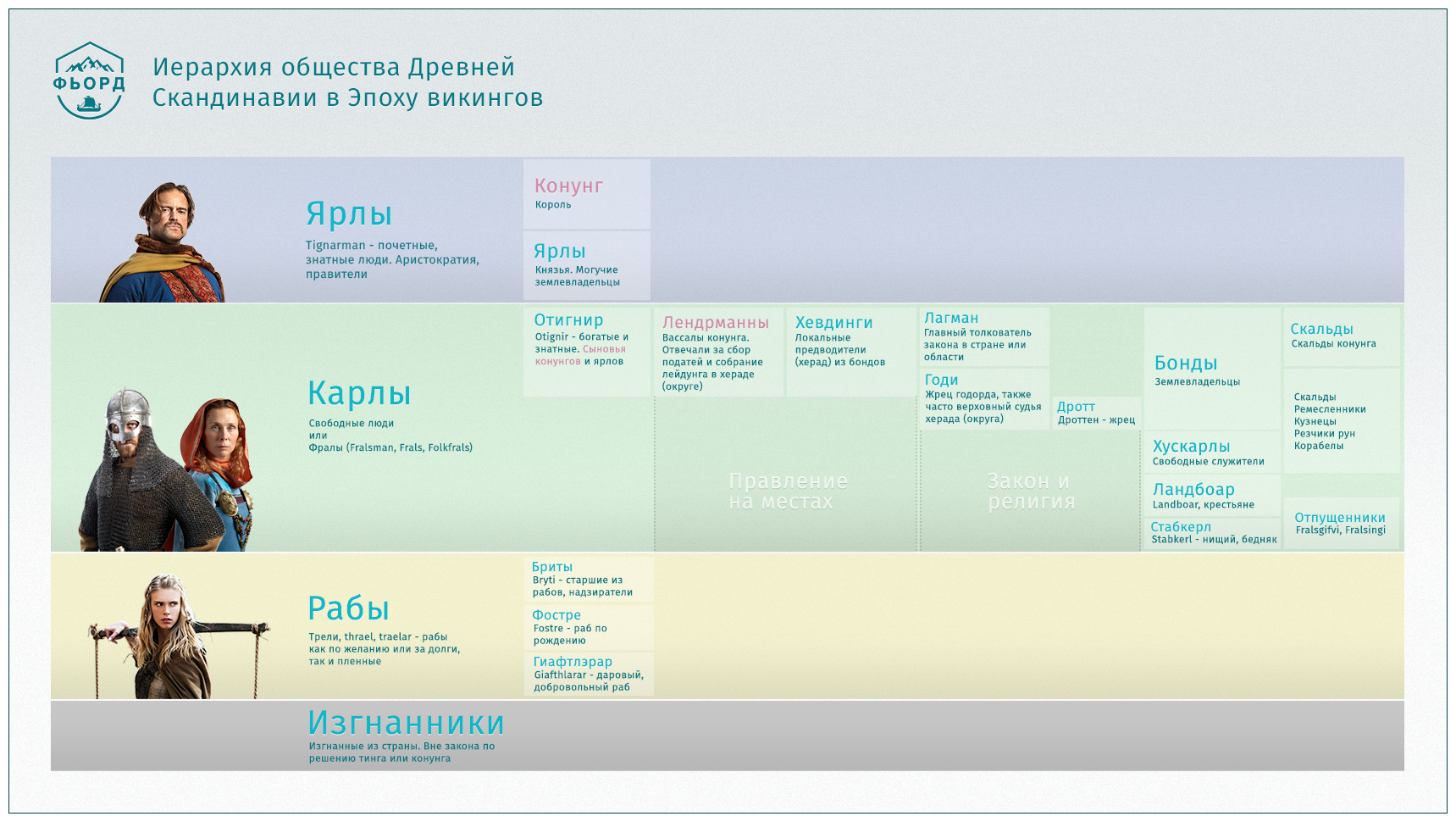

Настало время разобраться с сословиями скандинавов раз и навсегда. Рассмотрим только гражданскую иерархию общества викингов.

Социальные слои не были статичны на протяжении эпохи викингов, они изменялись во времени. Главная причина подвижности слоёв населения — процесс перехода от родового строя к феодальному, который стал ярко заметен благодаря усилиям Харальда Харфагри (Прекрасновослосого). Закрепление феодальной власти окончательно оформилось со смертью последнего конунга-викинга Харальда Хардрада (Сурового). В итоге динамичность сословий определяется стремлением королевской власти выстроить строгую иерархию подчинения на базе отношений типа сюзерен-вассал и стремлением старой родовой власти сохранить свою свободу.

Мы же рассмотрим социальную структуру начала X-го века, времени правления Харальда I Прекрасноволосого. В этот период различия в иерархии между странами Норвегии, Швеции и Дании минимальны.

Главные категории разделения общества: знать (tignarman — конунги и ярлы), свободные (карлы), зависимые люди (рабы, трели) и изгои. Также всех людей, кроме рабов и изгнанников, называли фралами (fralsman, frals, folkfrals) — просто свободные.

Тигнарман (Tignarman) — самые почётные и знатные люди. Ими были конунги и ярлы.

Конунг — король, правитель страны или фюлька. Важно здесь то, что конунг принадлежит королевскому роду. Признавались только конунги из старых правящих династий. В стране могло быть несколько конунгов. Мелкие и более сильные, подчиняющие себе больше земель с помощью оружия. Также это могли быть и близкие родственники, борющиеся за власть в конкретный промежуток времени. Были и конунги-викинги. Которые временно решали вопросы своего богатства и славы в походах. А затем, как правило, возвращались снова бороться за свою законную власть.

За конунгом было всегда последнее слово на тингах, народных судах. Также изначально он был и главой религиозных ритуалов. Сильный конунг мог устанавливать какой религии народу лучше придерживаться. Не без уговоров и не без оружия, конечно.

Вообще, в ранний период эпохи викингов конунгов могли призывать и прогонять. Всё зависело от предводительских качеств и удачи короля. Могущественные ярлы и бонды нередко были в состоянии влиять на то, кто будет властвовать в области или стране. Тем самым, на ранних этапах конунг — это королевская профессия, выполняющая определённые обязанности. В основном — это защита от внешней агрессии, установление мира и порядка.

Позже, опираясь на богатства и военное могущество, конунги становились сильнее и переставали зависеть от мнения остального народа. Независимость тогда уже теряли все остальные, власть имущие.

Ярл — самый знатный землевладелец. Предводитель больших территорий (области(тей), фюлька(ков)). Изначально ярлы имели мощное влияние, соперничали с конунгами. Затем же это понятие превратилось в звание. Ярлы становились помощниками, заместителями конунга. Звание ярла можно было получить, особо отличившись перед конунгом. У конунга мог быть один или несколько ярлов.

Отингир (otingir) — богатые и знатные люди, но не тигнарманы. Обычно это сыновья конунгов и ярлов. Не входили в правящую элиту.

Лендрман (lenderman) — вассал конунга или ленник. Крупный землевладелец и человек, ответственный за сбор податей королю с прикреплённого к нему херада (округа). Должен был содержать местную дружину конунга (примерно 40 человек) и отвечал за организацию лейдунга (сбор народного ополчения по призыву короля) и его руководство в походе.

Хёвдинг — вождь, предводитель. Более конкретное определение — вождь херада (округа), иногда области (фюлька).

Годи — верховный жрец годорда (территориального религиозного деления на базе херада). В его функции также входило и судейство. Назначал себе в помощники 12 судей для местного тинга.

Дротт, дроттин — жрец.

Лагман (lagen — закон) — главный толкователь закона в стране или в области — объединения херадов. Главный на альтинге. Его функция — знать и растолковывать законы.

Тиунда-лагман — представитель дальнего округа на тинге.

Бонд — землевладелец. Важный базовый слой населения Древней Скандинавии. Бонд владел одалем (odal) — землёй, передававшейся по наследству. С концом эпохи викингов понятие наследственной земли исчезает. Бонд мог как обрабатывать землю сам (с помощью рабов или свободных работников, хускарлов), так и отдавать её в аренду за плату (обычно 10% стоимости земли в год).

Хускарл — изначально домашний работник, домочадец. Помогал бонду по хозяйству за жалование. Позже хускарл — дружинник конунга.

Ландбоар (landboar) — крестьяне, наниматели земли.

Стабкерл (stabkerl) — нищий, бедняк.

Отпущенники (fralsgifvi, fralsingi) — рабы, которые были отпущены хозяевами. Либо добровольно, либо фральсинги выкупили себя сами. Имел довольно шаткое положение и низкий статус. Мог снова стать рабом в качестве наказания на тинге. Отпущенники обычно становились либо ландбоарами либо хускарлами.

Доступно мало информации о социальном статусе ремесленников. Если не учитывать тот факт, что различные сословия карлов могли становиться ремесленниками по необходимости. Но известно, что скальды, кузнецы, кораблестроители и резчики рун пользовались большим почётом, поэтому не бедствовали.

Королевские придворные скальды, будучи в милости у конунга, имели достаточно высокий статус.

Трели (thrael, traelar) или рабы находились внизу иерархии скандинавов. У них не было прав. Хозяин имел полное право на жизнь и смерть своего подчинённого. Мог убить раба, продать или использовать в качестве сексуальных утех. Дети хозяев от рабов не могли пользоваться такими же привилегиями, как дети официальных или даже побочных жён (из карлов). Хозяин мог сделать раба свободным за какую-то службу. Но он также и нёс ответственность за своего раба, если тот совершил какое-то преступление вне земли хозяина. Смерть от руки раба считалась самой позорной.

У рабов не было никакой недвижимости. Они носили плохую, неброскую одежду, были коротко выстрижены. Современник эпохи викингов мог одним взглядом в лицо определить раб этот человек или нет. Видимо, участь рабов оставляла неизгладимый отпечаток. Участь рабов — самая грязная работа: стройка, земляные работы, пас скота и т.д. Но нередко хозяева позволяли своим подневольным расслабляться на пирах вместе с ними, давая им хоть какую-то отдушину. Рынок рабов был очень развит в Древней Скандинавии. Походы викингов поставляли живую силу без перебоев. Среди пленников-рабов мог быть кто угодно, начиная от крестьянина и заканчивая знатным вельможей западного мира.

Дети рабов становились также рабами. Но такие рабы, рождённые и выросшие в хозяйстве их собственника имели более высокий статус. Их называли фостре (fostre). Из их числа нередко становились бритами (bryti) — старшими из рабов, надзиратели — наивысший статус раба.

Часто рабами становились и карлы, которые были вынуждены временно присоединиться к этому слою из-за долгов.

Низшими из рабов считались гиафтлэрар (giafthlarar) — даровые, добровольные рабы. Он вступал в рабство (traldom) произвольно. Нередко причина этого — нежелание, чтобы родственники получили нажитое этого человека. Так как всё состояние становилось собственностью хозяина раба.

Самый низший слой — изгнанники, изгои, люди вне закона. Становились по решению альтинга или конунга. Положение в этом дне иерархии могло быть временным так и пожизненным; действовало как только в данном хераде, области/фюльке, так и по всей стране. Этот слой — аналог тюрьмы того времени. Человек-изгой не имел никаких прав и его мог убить кто угодно, завладев имуществом. К убийце изгоя не было никаких претензий. Часто изгои (в основном политические, по воле конунга) становились колонистами новых земель. Пример: Исландия, Фарерские острова.

Источники: Андерс Стриннгольм («Походы викингов»), Эльсе Роэсдаль («Мир викингов»), Жаклин Симпсон («Викинги. Быт, религия, культура»), Глеб Лебедев («Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси»).

Источник