- О том почему уничтожение частной инициативы — это деградация государства

- Массовое увольнение работников: как это оформляют сейчас

- Когда грозит сокращение

- Как понять, массовое сокращение или нет

- Что работодатель обязан сделать

- Шаг 1. Принять решение о сокращении

- Шаг 2. Уведомить заинтересованные инстанции

- Шаг 3. Предупредить увольняемых сотрудников

- Шаг 4. Оформить документы об увольнении

- Шаг 5. Произвести окончательный расчет

- Шаг 6. Отправить информацию об увольнении в госорганы

- Что работодателю не надо делать

- Лицо, выступающее с частной концессионной инициативой vs. лицо, подающее заявку о готовности участия в конкурсе

О том почему уничтожение частной инициативы — это деградация государства

Навеяно одной оффлайновой дискуссией с хорошим, в общем-то, человеком, у которого почему-то при словах “общественная собственность на средства производства” напрочь отключается логика.

Информация к размышлению: за 18 лет путинского режима доля доходов граждан РФ от предпринимательской деятельности (в общем доходе) снизилась в два раза, от собственности – в полтора раза. Доля государства в экономике возросла (по разным методикам подсчёта) с 25-40% до 65-80%.

Ну и недавние новости о намерениях оккупационных властей:

-

- Выдавить с рынка всех застройщиков кроме трёх крупнейших (и прямо аффилированных с федеральным товарисчем майором);

-

- Уничтожить небольшие частные пивоварни, оставив только крупных производителей;

чудесно иллюстрируют общую тенденцию на огосударствление и монополизацию всего и вся. Впрочем, с несказочным _режЫмом_™ всё давно уже понятно, речь не о нём.

Речь о том, почему вообще “общественная собственность на средства производства” есть зло. Ну, помимо того очевидного факта, что частная собственность просто эффективнее.

Во-первых, никакой _ОСнСП_™ в принципе нет и быть не может. Просто потому, что конкретным заводом управляет не абстрактное “общество”, а конкретные люди. И это либо собственники, либо чиновники. Так что, называя вещи своими именами, правильно говорить “чиновничья собственность на средства производства”.*

Определившись с терминами, переходим ко второму пункту – что, собственно, в _ЧСнСП_™ плохого. Плохого то, что государство и так есть аппарат принуждения и подавления,** для которого человек – пылинка. Оставшись без серьёзного противодействия, оно очень скоро начинает контролировать и регламентировать всё и вся, причём в каждом отдельно взятом случае возразить против усиления регламентации невозможно – “это ведь просто наведение порядка, для общего блага и вашей собственной безопасности”. Неотразимая логика, всегда и везде неизбежно приводящая к ступору системы. И хорошо, если за ступором следует перезагрузка (обычно следует, да, вот только обходится недёшево) – а ведь иногда бывает и полный коллапс.

Причём тут наша (вернее, ихняя) _ЧСнСП_™? Да очень просто – при ней государству, у которого и так в руках огромное количество ресурсов и инструментов, передаётся ещё и экономика. Т.е. одним выстрелом чиновничество (как единый информационный организм по Переслегину) убивает двух зайцев:

-

- Большая часть населения прямо зависимы от него в плане “на что купить еды”;

-

- Нет сил, способных (за счёт экономического ресурса) бороться за свои интересы и сдерживать естественные побуждения государства по тотальному контролю всего и вся. Разумеется, политическая поляна тоже быстро вытаптывается до базальтового слоя;

Структурность системы падает, соответственно, падает и устойчивость (о способности к эволюции я уж и не говорю).

В итоге, когда очередной _Лучший_Друг_Физкультурников_™ счастливо (или не очень) отправляется к Дедушке Нурглу, внезапно оказывается, что никому ничего не надо (кроме денег), никаких национальных элит нет и в помине, простейшие социальные инстинкты у населения отбиты наглухо, и недавние жрецы _Потрясателя_Вселенной_™ думают только об одном – как бы половчее продать храмовую утварь и свалить на закат. Зато проклятых буружуев нет, это да.

* Альтернативно одарённые граждане тут могут возразить, мол, “чиновник не собственник, он лишь управляет”. Но, во-первых, собственником в данном случае является чиновничество в целом, а во-вторых – полномочия конкретного чиновника по управлению конкретным заводом легко и непринуждённо при малейшей возможности превращаются в де-факто собственность, о материальных благах я уж и не говорю.

** Для тех же умственных пассионариев – то, что государство есть зло, не отменяет того факта, что это зло необходимое, и без него хуже, чем с ним.

Источник

Массовое увольнение работников: как это оформляют сейчас

Массовое увольнение сотрудников — вынужденная мера, на которую идут работодатели в тяжелой экономической ситуации. Но эта процедура сложная и предусматривает несколько обязательных шагов, пропуск которых может обернуться штрафом. До 31.12.2020 действуют особые временные правила представления работодателями информации об этом событии.

Когда грозит сокращение

Как понять, массовое сокращение или нет

- 50 и более сотрудниками в течение одного месяца;

- 200 и более подчиненными в течение двух месяцев;

- 500 и более работниками в течение трех месяцев.

Для регионов с занятостью менее 5000 человек сокращение 1 % всех сотрудников в течение одного месяца — тоже случай, когда увольнение считается массовым.

Но работодатели должны учитывать, что критерии сокращения оговариваются еще в отраслевых и территориальных соглашениях. К примеру, в Санкт-Петербурге массовым будет высвобождение более 20 человек в течение 30 дней. А если почитать Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2020–2020 годы, то в нем заявлены следующие параметры массового сокращения:

- более 7%, но не менее 25 человек — за 30 дней;

- более 11,5 %, но не менее 50 человек — за 60 дней;

- более 20%, но не менее 100 человек — за 90 дней.

Цифры отличаются, поэтому придется определиться с тем, что считается массовым увольнением в каждом конкретном случае. Чтобы не нарваться на штрафы за несоблюдение процедуры массового высвобождения подчиненных, надо учитывать не только общие критерии, но и региональные, и отраслевые.

Что работодатель обязан сделать

Пошаговая инструкция, что должен делать работодатель, чтобы предстоящее массовое увольнение прошло гладко.

Шаг 1. Принять решение о сокращении

Шаг 2. Уведомить заинтересованные инстанции

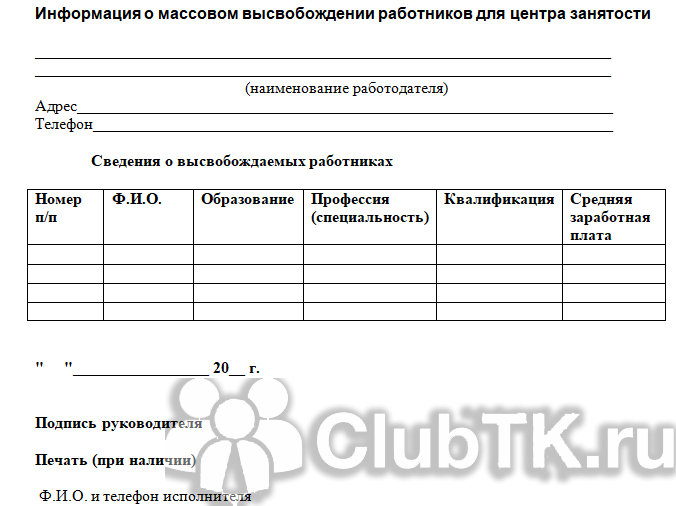

Важно! Закон обязывает работодателей отчитываться в службу занятости в строго определенных случаях — при ликвидации организации и сокращении численности или штата. В этих случаях работодатель направляет сведения в ЦНЗ не позднее чем за два месяца до начала процедур. Если сокращение приведет к массовому увольнению, то отчитаться требуется не позднее чем за три месяца. Кроме того, администрация обязана сообщать о введении режима неполного рабочего времени или в случае приостановки производства — подавать эту информацию необходимо в течение трех рабочих дней после принятия решения (издания приказа).

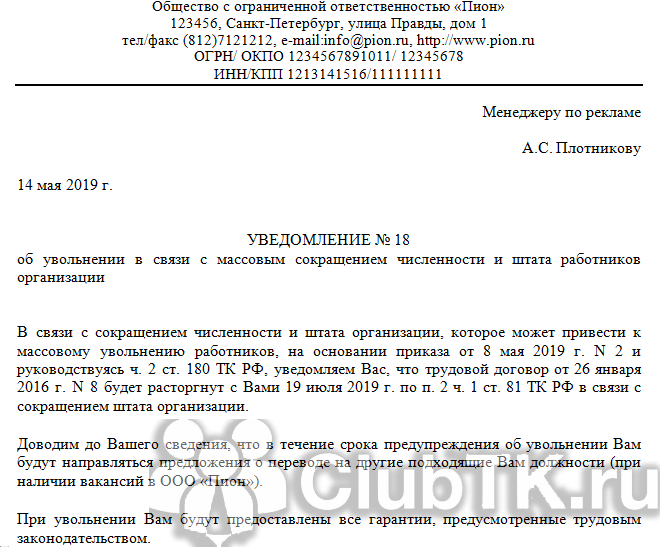

Шаг 3. Предупредить увольняемых сотрудников

Специальной формы уведомления при массовом сокращении нет, поэтому воспользуйтесь нашим шаблоном, предварительно указав другие данные.

Напомним, что у некоторых сотрудников имеется преимущественное право на оставление на работе. Нет возможности (запрещено) увольнять беременных женщин, одиноких родителей, матерей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет. Преимущество при сокращении предоставляют сотрудникам с более высокой производительностью и уровнем квалификации (это надо подтвердить документально).

Если работник отказывается подписывать уведомление, это стоит зафиксировать в акте. Такой документ в дальнейшем позволит доказать (при необходимости), что работодатель соблюдал процедуру сокращения.

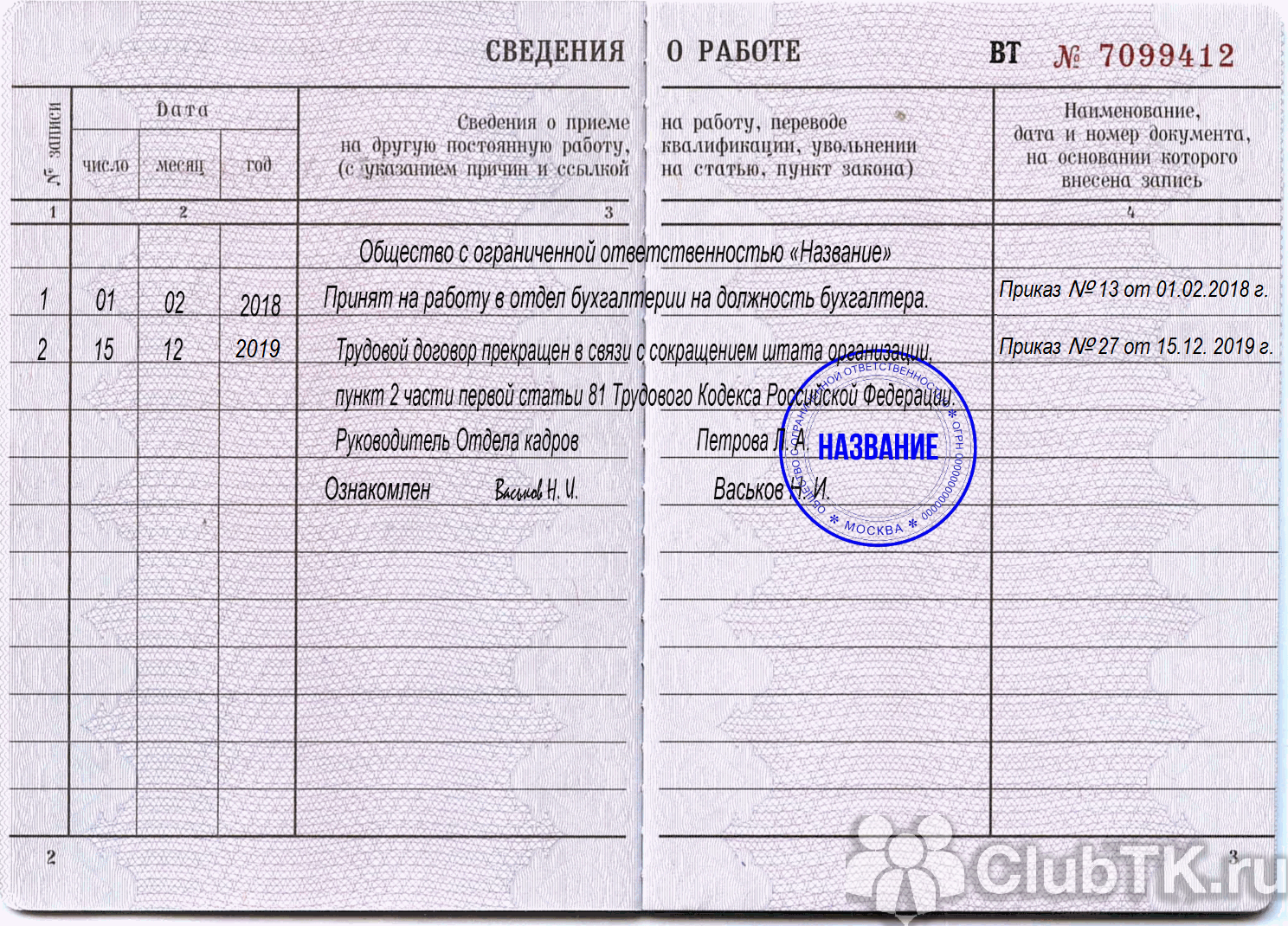

Шаг 4. Оформить документы об увольнении

Важно! Помните, что по инициативе работодателя запрещено увольнять сотрудника, который находится в отпуске или на больничном. Учтите также, что с приказом об увольнении человека надо знакомить под подпись.

Шаг 5. Произвести окончательный расчет

Шаг 6. Отправить информацию об увольнении в госорганы

Что работодателю не надо делать

Категорически не рекомендуется нарушать права социально уязвимых работников — молодых мам, сотрудниц, находящихся в декретном отпуске по уходу за детьми младше 3-х лет, инвалидов (эти категории работников увольняют в общем порядке только при ликвидации предприятия). Любое нарушение их трудовых и социальных прав повлечет за собой проверку трудовой инспекцией и судебные разбирательства.

СРОЧНО!

Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина

- Длительность 25 часов за 1 месяц

- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)

- Выдаем удостоверение о повышении квалификации

- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Источник

Лицо, выступающее с частной концессионной инициативой vs. лицо, подающее заявку о готовности участия в конкурсе

Каковы различия в требованиях, предъявляемых к лицу, выступающему с частной концессионной инициативой, и к лицу, подающему заявку о готовности участия в конкурсе?

Уже вторая судебная инстанция поддержала требование Управления ФАС России о признании недействительными концессионных соглашений, заключенных с инициатором, в обход иных лиц, подавших заявки на участие в конкурсе.

30.04.2019 Администрация Коммунаровского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия опубликовано сообщение о поступившем предложении инвестора ООО «Теплоресурс» в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках частной концессионной инициативы.

17.06.2019 администрации поступили заявки ООО «РемСервисКоммунар» о готовности участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения. К заявкам ООО «РемСервисКоммунар» приложило пакет документов, в том числе копию договора беспроцентного займа.

Рабочая группа администрации приняла решение заключить концессионные соглашения с инициатором, о чем составила протокол, в котором указала, что поступившая заявка от ООО «РемСервисКоммунар» не соответствует требованиям пункта 4 части 4.11 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях (о необходимости подтверждения наличии денежных средств у инициатора заключения концессионного соглашения).

ООО «РемСервисКоммунар» обратилось с жалобой в территориальное управление ФАС России. По результатам рассмотрения жалобы Хакасским УФАС России выдано администрации предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, и предложено в месячный срок с момента получения данного предупреждения администрации объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения. Однако, до вынесения предупреждения концессионные соглашения уже были заключены.

Хакасское УФАС обратился в суд с исковым заявлением о признании указанных концессионных соглашений недействительными.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали доводы антимонопольного органа по следующим основаниям:

- Действующим законодательством предусмотрено две процедуры заключения концессионного соглашения: посредством проведения конкурса (общее правило) и без проведения такового (в случае наличия инициативы со стороны концессионера и отсутствия заявок о готовности к участию в конкурсе).

- Определение соответствующей процедуры заключения концессионного соглашения зависит от наличия конкуренции среди лиц, отвечающим требованиям части 4.11 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях. При наличии лиц, отвечающим этим требованиям, в случае поступления заявки (заявок) от иных лиц о готовности к участию в конкурсе: административный орган переходит к общей процедуре заключения концессионного соглашения посредством проведения конкурса на заключение такого соглашения. Заключение концессионного соглашения без проведения торгов напрямую с инициатором возможно только в отсутствие иных заявок.

- Закон о концессионных соглашениях различает лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения и лица, подающие заявки на заключение концессионного соглашения.Обе указанные категории должны отвечать требованиям части 4.11 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях.

- Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, обязано документально подтвердить свое соответствие заявленным требованиям, путем предоставления подтверждающих документов. В случае отсутствия заявок о готовности к заключению соглашения именно с лицом, инициировавшим заключение концессионного соглашения, заключается договор без предоставления каких-либо дополнительных документов.

- Для лица, подающего заявку о готовности участия в конкурсе, таких требований Законом о концессионных соглашениях не установлено, в том числе не предусмотрено утверждения Правительством либо иным федеральным органом какой-либо обязательной формы подачи заявления о готовности участия в конкурсе и не установлено обязанности по приложению к подаваемому заявлению каких-либо подтверждающих документов. При подаче заявки о готовности участия в конкурсе лицо только декларирует свое соответствие указанным в законе требованиям, так как подача такой заявки не влечет автоматического заключения с ним соглашения, а лишь означает для уполномоченного органа необходимость перехода к заключению концессионного соглашения по общим правилам, то есть принятие мер по организации и проведению конкурса.

- Администрация на момент рассмотрения заявок, располагая сведениями о том, что третье лицо имеет заинтересованность в заключении концессионных соглашений, и не могла оставить без рассмотрения поступившие заявки ООО «РемСервисКоммунар» о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионных соглашений. Администрация обязана была перейти к общей процедуре заключения концессионного соглашения посредством проведения конкурса на заключение такого соглашения.

Подающее заявку о готовности к участию в конкурсе, только декларирует свое соответствие предъявляемым требованиям. Действующим законодательством не предусмотрена обязанность приложения таким лицом каких-либо документов, подтверждающих заявленное соответствие. Иной подход администрации к необходимости предоставления лицом, подающим заявку о готовности к участию в конкурсе всех документов, как для лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения, не соответствует вышеприведенным нормам права.

Итог: суды первой и второй инстанций удовлетворили требования ФАС России о признании концессионных соглашений недействительными.

Полный текст Постановления суда апелляционной инстанции можно почитать здесь.

Еще больше интересных обзоров можно найти в нашем телеграм-канале Практика.ГЧП. Присоединяйтесь.

Источник