Каролингское возрождение

Каролингский Ренессанс (фр. renaissance carolingienne ) — период интеллектуального и культурного возрождения в Западной Европе в конце VIII—середине IX века, в эпоху правления королей франков Карла Великого, Людовика Благочестивого и Карла Лысого из династии Каролингов. В это время наблюдался расцвет литературы, искусств, архитектуры, юриспруденции, а также теологических изысканий. Во время Каролингского возрождения мощный импульс получило развитие средневековой латыни, на основе латинского алфавита возник особый шрифт, каролингский минускул, что обеспечило принятие европейскими нациями общего языка и стиля письма.

Централизация власти, которую осуществил Карл Великий, а также его личная любовь к учёности сыграли центральную роль в Каролингском возрождении. Каролингское возрождение было тесно связано с военно-политическими и административными задачами, которые стояли перед Каролингами, стремившимися к укреплению своей власти на всей территории империи, для чего было необходимо подготовить служебно-административные кадры, образованное духовенство. Эти цели преследовало насаждение новых школ (в Туре, Корби, Фульде, Реймсе, Райхенау и др.). Центром Каролингского возрождения был своеобразный кружок при дворе Карла Великого, так называемая «Дворцовая Академия», которой руководил Алкуин. В кружке участвовали Карл Великий, его биограф Эйнгард, поэт Ангильберт и др.

В период Каролингского возрождения вырос интерес к светским знаниям, «Семи свободным искусствам» (их новое средневековое толкование — применительно к условиям феодально-церковной культуры — стремились дать Алкуин, аббат Фульдского монастыря Рабан Мавр и др.). Особое место среди деятелей Каролингского возрождения занимали выходцы из Ирландии — Седулий Скотт, знаток греческого языка, поэт и учёный, и Иоанн Скот Эриугена, первый оригинальный философ Средневековья, создатель пантеистической системы.

Содержание

Историография

Термин «возрождение» применительно к средневековой истории (в том числе и словосочетание «каролингское возрождение») появился благодаря французскому историку Жан-Жаку Амперу в 1830-х годах [1] . Ампер упомянул его в своих работах наперекор укоренившемуся тогда представлению о Средневековье (особенно до 1000 года) как о ретроградном периоде, как его описывает, например, французский историк Жюль Мишле. Но только в XX веке, в начале 1920-х годов, термин, упомянутый Ампером, получил широкое распространение. Историк и профессор Венского университета Эрна Патцельт в 1924 году назвала одну из своих работ «Die Karolingische Renaissance» [2] . В 1920-х годах также в обиход вошли понятия «оттоновское возрождение» и «возрождение XII века».

Термин «каролингское возрождение» означает, что культурное обновление Каролингской империи — это феномен, сравнимый с Возрождением XVI века во многих его аспектах (возобновление работы ученых, новое открытие интеллектуального наследия античности, художественные творения). Однако сравнивать эти два возрождения можно лишь в определенных пределах. Термин «возрождение» (фр. renaissance ) не имеет эквивалентов в латыни [3] , поэтому современники использовали слово renovatio.

Концепция «каролингского возрождения» достигла наибольшего успеха после войны, особенно среди исследователей англосаксов [4] . Однако находились и критики этого понятия, например, французский историк Жак Ле Гофф [5] . Позднее появились другие интерпретации понятия. Французский историк Пьер Рише упоминает три последовательных «каролингских возрождения»: первое — во время правления Карла, второе — при его наследниках и третье — то возрождение, которое в историографии получило название «оттоновского» [6] .

В отечественной медиевистике А. Я. Гуревич понимает под термином «Каролингское возрождение» попытку возрождения античной словесности (классического латинского языка) и воссоздания Римской империи [7] .

Изобразительное искусство

Каролингское искусство развивалось на отрезке приблизительно в 100-лет, между 800—900. За этот короткий период Северная Европа познакомилась с римским искусством, что подготовило почву для появления готического искусства и искусства Возрождения. В этот период развились книжная миниатюра, скульптура, мозаика и фреска.

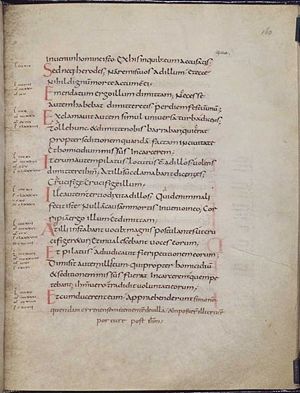

До и после Каролингского возрождения в скрипториях копировали в основном Библию и сочинения отцов церкви. В IX веке наблюдается всплеск интереса к литературе языческой античности. Рукописей с античными произведениями, датированных IX веком, больше, чем рукописей любого другого столетия, за исключением XV-го.

В эпоху Каролингов необычайного расцвета достигло искусство книжной миниатюры. В конце VIII в. под покровительством Карла Великого в Ахене была организована книгописная мастерская, позже подобные мастерские возникли в других городах его империи — Реймсе, Туре. Из всех работ, выполненными этими мастерскими, наиболее известны «Евангелие Годескалька» (около 781—783) и «Утрехтская псалтырь» (IX век). Эти книги оформлены необычайно красочными миниатюрами, которые поражают яркостью и живостью образов.

Из пластики этого периода наиболее известна статуэтка «Карл Великий» (хранится в Лувре, возможно, изображён Карл Лысый). Наряду с раннехристианской традицией, восходящей к античности, элементами пространства и объёма в монументальной живописи 9 в. наблюдаются черты порывистости, экспрессии. Ещё сильнее они проявились в книжной миниатюре (изображения евангелистов, библейских сцен, монархов каролингской династии).

В некоторых миниатюрах («Евангелие Годескалька», около 781—783, Национальная библиотека, Париж; «Евангелие Ады», начало 9 в., Городская библиотека, Трир) античная стилистика сочетается со средневековой символикой и орнаментикой, другие («Евангелие Эббо», около 816—835, Городская библиотека, Эперне; «Утрехтская псалтырь», 9 в., библиотека университета в Утрехте) поражают страстной взволнованностью, непосредственностью наблюдений, свободой и динамикой композиции и рисунка. Различается ряд местных школ миниатюры (дворцовая в Ахене, реймсская, турская и др.).

Архитектура

В архитектуре Каролингского Ренессанса переплелись стили античной, византийской и средневековой архитектур. Это было связано с походами Карла в Италию, где его архитекторы могли познакомиться с опытом строительства базилик, а также украшения колонн и капителей. Вместе с тем, появляются и собственно франкские новшества, например, вестверк. Любовь к многоалтарным храмам с башнями впоследствии была унаследована романским стилем. Из светской архитектуры появляются пфальцы — «путевые дворцы» для временного проживания императора. В них чётко прослеживаются древнеримские традиции.

Из исторических источников известно, что в это время велось обширное строительство, однако до наших дней дошли только немногие сооружения. Среди памятников каролингской архитектуры наиболее сохранны палатинская капелла в Ахене (788—805), капелла-ротонда Санкт-Михаэль при Фульдском аббатстве (820—822), монастырские ворота в Лорше (около 800). Храмы и дворцы часто украшались внутри мозаиками и фресками.

Музыка

Карл и его приближённые покровительствовали развитию музыки, пришедшей к тому времени в упадок. Ещё Пипин Короткий пожертвовал галликанским пением в угоду стандартизации. При Карле были заимствованы элементы итальянских обрядов (амвросианского и староримского), что впоследствии послужило основой для повсеместного распространения григорианского пения. Кроме того, появилась единая система записи музыки, обучение музыке вошло в квадривиум.

Юриспруденция

В 802 году Карл приказал записать обычное право всех народов, находящихся под его властью. Сам он издал 65 капитуляриев по разным областям жизни, ставших одной из основ средневекового права. Для большей централизации государства Карл провёл административную и финансовую реформы.

Источник

«КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»

«КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» — культурный подъём в империи Карла I Великого и королевствах династии Каролингов в последние десятилетия VIII-IX веков.

Термин «Каролингское возрождение» был впервые введён в научный оборот в 1-й половине XIX века филологами-классиками (французский учёный Ж.Ж. Ампер и др.), которые рассматривали это культурное явление исключительно как литературный феномен. Историки обратились к изучению «Каролингского возрождения» столетие спустя, и в его оценке нет единого мнения. Одни исследователи [П. Рише (Франция), Г. Фихтенау, П. Шрамм (Германия) и др.] считают, что подъём IX века явился логическим следствием поступательного культурного развития предшествующих столетий. Другие [У. Ульман (Великобритания), К. Морриссон (США), Й. Флекенштайн (Германия) и др.] прежде всего подчёркивают религиозный характер каролингских реформ, направленных на укрепление христианской веры среди всех слоёв населения, недооценивая их культурную роль и оригинальность идей. Третьи [Дж. Контрени (США), Р. Мак-Киттерик (Великобритания)] отмечают неоднозначность и даже противоречивость культурных процессов IX века, подчёркивая, что, хотя непосредственной целью преобразований франкских правителей являлось укрепление христианства, каролингские реформы оказали мощное стимулирующее воздействие на развитие культуры.

«Каролингское возрождение» явилось следствием социально-политических процессов во Франкском государстве при Карле I. В соответствии с политической доктриной, разработанной Алкуином и другими каролингскими идеологами, королевство франков выступало наследником Западной Римской христианской империи. Франкский король, распространивший свою власть на значительную часть Европы, рассматривался в качестве главы всего западного христианского мира. Его важнейшей задачей становилось повсеместное распространение и утверждение христианской веры среди многоплемённого кельто-романо-германского населения империи. Приняв латынь как официальный язык церкви и государственной власти, Карл I прежде всего занялся реформой образования, чтобы подготовить грамотных священников, способных наставлять паству и служить литургию по римскому канону.

Центром новой культуры стал королевский двор. Знать отправляла сюда своих детей, чтобы дать им необходимое образование и подготовить к будущей карьере. Королевская канцелярия, в которой с начала VIII века служили только клирики, поставляла кадры для церковных институтов и государственного аппарата королевства. Карл I и его помощники активно разыскивали по всей Европе и приглашали ко двору интеллектуалов. Этому способствовало культурное оживление в Британии, Испании и Италии, наметившееся уже к середине VIII века. Здесь активизировалась деятельность скрипториев, создавались обширные библиотеки, включавшие не только богословскую, но и профанную языческую литературу. Первые учителя прибыли в начале 780-х годов из Италии (грамматик Пётр Пизанский, богослов Паулин Аквилейский, поэт и историк Павел Диакон).

К началу 790-х годов при дворе важное место заняло ирландское и английское духовенство, более просвещённое и грамотное, чем монахи континентальной Европы. Англосакс Алкуин создал при дворе образцовую школу, позднее переименованную в Академию, через которую прошли сотни учеников, включая представителей королевской фамилии. Даже удалившись от двора и став в 796 году аббатом монастыря Святого Мартина в Туре, Алкуин продолжал поддерживать связь со школой и исполнять обязанности наставника. Выходцы с Британских островов оказали значительное влияние на культурное развитие Франкского королевства (грамматик Клемент, теологи Фридугиз и Мартин Скотт, поэт Седулий Скотт и философ-богослов, переводчик и комментатор Псевдо-Дионисия Ареопагита Иоанн Скот Эриугена). Ещё одним регионом культурных заимствований стала вестготская Испания. Спасаясь от арабской агрессии, оттуда в империю переселились многие поэты, богословы, правоведы, философы, учителя (Лейдрад, Агобард, Клавдий, Пруденций, Бенедикт Анианский и Теодульф).

К началу IX века сформировалось второе, уже собственно франкское поколение представителей «Каролингского возрождения»: богослов Амаларий Трирский, впервые занявшийся аллегорическим толкованием литургических обрядов; комментатор грамматики Доната и автор знаменитого зерцала «Via regia» Смарагд Сен-Мишельский; поэты Ангильберт, Эрмольд Нигелл и Муадвин, подражавшие Вергилию, Горацию, Овидию и другим римским поэтам; Эйнгард — архитектор и историк, автор «Жизнеописания Карла Великого»; богослов, дидакт и поэт Храбан Мавр. Их ученики продолжали развивать традиции «Каролингского возрождения»: поэт Валафрид Страбон; собиратель рукописей, крупнейший знаток малоизвестных античных авторов Луп Ферьерский; собиратель сочинений античных и раннесредневековых авторов и составитель обширных комментариев к ним Ремигий Оксерский; богослов, грамматик и поэт, автор уникальных ритмических стихов и учения о двойном предопределении Готшальк.

В эпоху «Каролингского возрождения» в среде светской аристократии появилось немало образованных людей, обладавших обширными библиотеками. Графиня Дуода составила «Наставление сыну» в прозе и стихах, ритмическая основа которых не имела аналогий в латинской поэзии того времени и восходила, вероятно, к традициям готского стихосложения. Граф Нитхард, придворный короля Карла II Лысого, создал «Историю в четырёх книгах» — образец светского историописания.

Ещё одним проявлением культурного подъёма стало освоение каролингскими интеллектуалами германской фольклорной традиции. Анонимный автор (возможно, монах Эккехард из Санкт-Галлена) поэмы «Вальтарий» переложил древне-германские эпические сказания в форму вергилианского эпоса. Последний крупный представитель «Каролингского возрождения» богослов, агиограф и композитор Ноткер Заика составил «Деяния императора Карла Великого», опираясь на многочисленные народные предания франков.

Многие представители «Каролингского возрождения» активно участвовали в политической жизни в качестве королевских советников и дипломатов, занимали высокие посты в церковной и светской администрации. Алкуин, Ангильберт, Храбан Мавр, Эйнгард, Фридугиз, Фардульф, Валафрид Страбон, Луп Ферьерский являлись аббатами крупных имперских монастырей Сен-Мартен-де-Тур, Сен-Рикье, Фульда, Сен-Дени, Райхенау, Ферьер и другие. Теодульф, Амаларий, Пруденций, Агобард, Седулий Скотт занимали епископские кафедры в Орлеане, Трире, Труа, Лионе, Люттихе. Фридугиз, Храбан Мавр, Валафрид Страбон возглавляли королевскую канцелярию, Эйнгарду поручались сложнейшие дипломатические миссии. Они распространяли придворную культуру за пределы двора и развивали её в монастырях и епископских городах (civitates). Благодаря их усилиям в IX веке там велось активное строительство, возникли обширные книжные собрания, немалую долю которых составляли античные авторы, развивались скриптории, подготовившие огромное количество великолепно изготовленных рукописей (подавляющее большинство самых древних из сохранившихся манускриптов с трудами римских писателей датированы концом VIII-IX веков).

Потребность в просвещённых пастырях обусловила внимание королевской власти к проблеме начального школьного образования, которое к середине VIII века находилось в глубоком упадке. Капитулярий Карла I «Admonitio generalis» (789 год), за созданием которого, видимо, стоял Алкуин, предписывал епископам и аббатам повсеместно открывать школы при монастырях и кафедральных соборах, где могли бы учиться не только будущие священники, но и все желающие. В них должны были изучать псалмы, церковное песнопение, а также азы счёта и латинской грамматики. Каждому прихожанину предписывалось знать наизусть молитвы Credo и Pater noster, а также уметь петь во время богослужения молитвы Sanctus и Gloria Patri. На церковных синодах в обязанности епископам вменялось регулярное проведение занятий по латыни и литургике для клириков их диоцезов.

С приходом к власти (814 год) Людовика Благочестивого политика королевской власти в области образования изменилась. Император и его ближайшее окружение из церковных реформаторов стремились ограничить мирянам доступ к образованию, что было связано с изменением общих представлений о роли главы государства. Если во времена Карла I король (новый царь Давид) представлялся современникам защитником слабых, главой Церкви, ведущим христианский народ к спасению, то теперь наряду с королём Людовиком Благочестивым (новый имп. Феодосий) в осуществлении его властных функций активную роль начинал играть епископат. Однако культурный подъём, основы которого были заложены в предшествующее царствование, обрёл уже известную самостоятельность. Довольно большое количество хорошо образованных людей были в состоянии поддерживать высокий уровень культуры независимо от конъюнктурных изменений в политике центр. власти. Дети и внуки Людовика Благочестивого продолжали развивать школьное образование, пополняли библиотеки, поддерживали тесные отношения с интеллектуалами. С 820-х годов двор перестал быть доминирующим очагом культуры, которая всё больше перемещалась в монастыри и епископские civitates. Они концентрировались в центральных провинциях Франкского королевства, в самых богатых и развитых регионах и на территориях наибольшего влияния королевской власти — церковных провинциях Реймса, Лиона, Санса, Безансона, Кёльна и Трира. Особенно выделялись монастыри Сен-Дени, Сен-Рикье, Сен-Вандрий, Корби, Сен-Мартен-де-Тур, Сент-Аман, Ферьер, Оксер, Лорш, Фульда, Райхенау, Санкт-Галлен, а также епископские школы Орлеана, Меца, Реймса, Лаона, Льежа и Утрехта. За пределами этих земель культурная жизнь едва теплилась (незначительные её следы обнаруживаются в Южной Франции, Бретани и германских землях). Некоторый подъём (не ранее IX века) наблюдался в Италии, очагами культуры становятся Павия, Верона, Милан, Фьезоле и Рим.

К началу X века каролингская культура постепенно пришла в упадок. Это происходило одновременно с резким ослаблением каролингской государственности, разрушением вертикали публичной власти, развитием политич. сепаратизма и усилением магнатов в условиях неоднократных норманнских, арабских и венгерских вторжений.

Архитектура и изобразительное искусство. Стремление к подражанию античным памятникам в архитектуре и изобразительном искусстве «Каролингского возрождения» на практике ограничилось фрагментарным цитированием раннехристианских и византийских произведений. Каждая из этих традиций вошла в качестве составляющей в искусство западного Средневековья, в становлении которого «Каролингское возрождение» стало одним из важнейших этапов.

«Каролингское возрождение» ознаменовалось масштабным строительством (было возведено 232 монастыря, 65 дворцов, 16 соборов), от которого сохранились лишь единичные постройки. В каролингских базиликах сознательно воспроизводились отдельные черты собора Святого Петра в Риме (ориентация на запад, атриум), которые сочетались с башнями на фасаде, принадлежавшими к собственной традиции франков. В то же время изменения в литургии вызвали к жизни появление новых элементов в церковной архитектуре (двусторонняя ориентация апсид, дополнительные алтари, крипта, вестверк, деамбулаторий, башни над средокрестием и клуатр), навсегда изменивших облик христианской базилики и развитых впоследствии архитектурой романского стиля. О них можно судить по сохранившимся фрагментам построек (церковь аббатства Ковее, 873-885 годы), идеальному плану для монастыря Санкт-Галлен (829 год), данным археологических раскопок перестроенных позднее базилик аббатств Сен-Дени и Фульда (около 790-819 годов), а также по гравюре, воспроизводящей облик церкви монастыря Сен-Рикье в Центуле. Трёхпролётные ворота в Лорше (около 767 года), очертания которых напоминают арку Константина Великого в Риме, также дополняют позднеантичную основу и ордерные элементы орнаментальными мотивами полихромного декора.

Главной постройкой «Каролингского возрождения» стала дворцовая Палатинская капелла в Ахене (786-798 годы, архитектор Одо из Меца; смотрите иллюстрации к статье Ахен). Построенная по образцу ранневизантийской церкви Сан-Витале в Равенне, церковь имеет план октагона, вписанного в 16-гранник. Но первоначальная центрическая схема обогащается дополнительными элементами: с севера и юга к капелле примыкали одинаковые помещения библиотеки и ризницы (не сохранилась), а со стороны главного фасада — вестверк, нартекс и атриум. Таким образом, капелла оказывалась в центре комплекса, все части которого образовывали в плане латинский крест. Древняя центрическая постройка каролингского времени, ораторий в Жерминьи-де-Пре (до 806 года), была частью дворцового комплекса Теодульфа.

Сохранившиеся фрагменты монументальной живописи «Каролингского возрождения» крайне немногочисленны (фрески в церкви Святого Иоанна в Мюстаире, около 800 года; мозаика «Поклонение Ковчегу Завета» в апсиде оратория Жерминьи-де-Пре, до 806 года), но о существовании как церковных, так и светских росписей во дворцах Карла I Великого, Людовика Благочестивого, епископа Теодульфа известно из литературных источников. Основным видом живописи «Каролингского возрождения» является книжная миниатюра. Вследствие централизации и унификации церковной жизни, а также исправления Алкуином текста Вульгаты возникла острая потребность в новых богослужебных книгах. В различных центрах государства были основаны скриптории, где переписывались и иллюминировались рукописи. Ввозимые из Италии и Британии манускрипты, библиотека греческих рукописей, подаренная королю Пипину Короткому папой Стефаном III, предоставили в распоряжение художников широкий выбор образцов. Разнообразие источников определило удивительную стилистич. многогранность каролингской миниатюры. Ведущая роль в её создании принадлежала Палатинскому скрипторию в Ахене, находившемуся под покровительством Карла I. Наряду с образцовыми Евангелиями, евангелариями, сакраментариями и псалтирями, которые затем распространялись по всему государству франков, в нём копировались и светские сочинения («Физиолог», «Феномены» Арата, комедии Теренция, «Психомахия» Пруденция). Евангелия и евангеларии, созданные по придворному заказу, иллюминировались полностраничными изображениями евангелистов, таблицами канонов и отдельными догматическими миниатюрами. Иллюстрации «Евангелария Годескалька» (783 год, Национальная библиотека, Париж), «Евангелия аббатисы Ады» (около 800 года, Городская библиотека, Трир), «Евангелия из монастыря Сен-Медард в Суассоне» (Национальная библиотека, Париж), «Золотого кодекса из Лорша» (Библиотека Ватикана) демонстрируют стремление к примирению к рамках одной композиции полярных художественных тенденций. Абстрактный, плоскостно-орнаментальный стиль англо-ирландского искусства взаимодействует с мотивами, скопированными из античных рукописей и сохраняющими позднеантичный иллюзионизм своих объёмно-пространственных форм. «Венское коронационное Евангелие» (конец VIII века, Художественно-исторический музей, Вена), с которым впоследствии был похоронен император Карл I, и «Ахенское Евангелие» (около 820 года, сокровищница Ахенского собора), напротив, восходят к греческой (александрийской) традиции и, вероятно, были выполнены греческим мастером. Их отличает мягкий живописный иллюзионизм эллинистические миниатюры.

Последняя традиция была унаследована скрипторием Реймса (работавшим под покровительством архиепископа Эббо), к которому после смерти Карла I перешла роль главного центра книжной миниатюры. Стремление к динамике и экспрессии преображает в линейный графический стиль эскизную беглость греческих рукописей, служивших образцом для миниатюриста «Евангелия Эббо» (около 816-835 годов, Городская библиотека Эперне). Шедевром реймсской школы является «Утрехтская Псалтирь» (816-834 годы, университетская библиотека, Утрехт), уникальная по количеству иллюстраций, характеру иллюстрирования, буквально переводящему в визуальные образы все метафоры псалмов, и по характеру исполнения: лёгкость и беглость штриха, свободная непринуждённость рисунка коричневым бистром, очевидно, восходят к эллинистическим прототипам. Переживший упадок после изгнания Эббо, реймсский скрипторий возродился во 2-й половине IX века, когда в нём была создана «Библия Сан-Паоло-фуори-ле-Мура» (около 870 года, сокровищница церкви Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, Рим).

В середине IX века при поддержке Карла II Лысого достиг своего расцвета скрипторий при церкви Сен-Мартен в Туре, в котором было положено начало повествовательным иллюстрациям Библии в виде фронтисписов, предварявших собой отдельные книги Библии («Библия Мутье-Гранваль», около 840 года, Британская библиотека, Лондон; «Библия Вивиана», 846 год, Национальная библиотека, Париж; «Библия Карла Лысого», середина IX века, Национальная библиотека, Париж). Отличительной чертой рукописей, созданных в скриптории Меца под патронажем епископа Дрого, является фигурный инициал, увитый листьями аканта и заключающий в себе отдельные фигуры и сцены («Сакраментарий Дрого», около 850 года, Национальная бибилиотека, Париж).

Отсутствие монументальной скульптуры компенсировалось разнообразием форм малой пластики. Дух и амбиции «Каролингского возрождения» отражает бронзовая статуэтка Карла I (начало IX века, Лувр, Париж), представленного на коне наподобие римских императоров, однако с регалиями императора франков (в диадеме, с мечом и державой). Резные пластины из слоновой кости, напрямую связанные с раннехристианскими и византийскими традициями работы в этом материале, стилистически близкие книжной миниатюре того времени, создавались в Ахене и Меце, использовались в качестве книжных окладов («Евангелие из Лорша», «Псалтирь Даогульфа», около 783-795 годов). В Ахене была возрождена античная техника литья из бронзы (двери Ахенской капеллы). О расцвете ювелирного искусства свидетельствуют драгоценные оклады (оклад «Евангелия Линдау», около 800 года, Библиотека и музей П. Моргана, Нью-Йорк), литургические сосуды и реликварии («реликварий Пепина», сокровищница собора в Конке, Франция), объединяющие традиции полихромного стиля, ирландскую орнаментику, византийскую технику перегородчатой эмали и цитаты из античной образности. «Каролингское возрождение» вдохнуло новую жизнь в античное искусство глиптики (инталии из горного хрусталя).

В эпоху «Каролингского возрождения» было сформулировано отношение к иконопочитанию, которое оказало значительное влияние на западную культуру. Франкфуртский (794 год), а затем Парижский (839 год) соборы, рассматривавшие эту проблему, не отвергли иконы полностью, но в то же время не приняли их культ: предпочтение было отдано почитанию священных предметов (реликвий).

Музыка. Стремление франкских королей (Пипина Короткого и Карла I) к упорядочению богослужения в империи привело к необходимости унифицировать и обиходное пение. Церковно-певческая традиция, кодифицированная в эпоху Каролингов, получила в дальнейшем статус канона на всём католическом Западе под названием григорианского хорала. Нотные рукописи хорала, сохранившиеся со времён «Каролингского возрождения», фактически являются первыми дошедшими до нас записями профессиональной музыки Западной Европы (более ранние староримские и амвросианские распевы, по-видимому, передавались изустно). В каролингских монастырях (в особенности в Санкт-Галлене и Райхенау) сложились новые жанры одноголосной церковной музыки — секвенции и тропы. Зарождение западно-европейской литургической драмы современная наука также связывает c «Каролингским возрождением» (одна из наиболее древних рукописей содержит «Плач на смерть Карла Великого»). Во 2-й половине IX века сочинён (предположительно Хотгером из Вердена) «Учебник музыки» («Musica enchiriadis»; ранее автором этого трактата считали Хукбальда Сент-Аманского), содержащий первые известные образцы многоголосной музыки (в жанре органума), записанные в т. н. дасийной нотации.

Дополнительная литература:

Fleckenstein J. Die Bildungsreform Karls des Grossen als Verwirklichung der Norma rectitudinis. Freiburg, 1953;

Patzelt E. Die karolingische Renaissance. [2. Aufl.]. Graz, 1965;

Karl der Grosse: Werk und Wirkung. [Kаt.]. Aachen, 1965;

Morrisson K.F. The church, reform and Renaissance in the early Middle Ages // Life and thought in the early Middle Ages / Ed. R. S. Hoyt. Minneapolis, 1967;

Braunfels W. Die Welt der Karolinger und ihre Kunst. Münch., 1968;

Ullmann W. The Carolingian Renaissance and the idea of kingship. L., 1969;

Hubert J., Porcher J., Volbach W. The Carolingian Renaissance. N. Y., 1970;

Riché P. Éducation et culture dans l’Occident barbare (VI–VIII siècles). 3 éd. P., 1973;

Trompf G.W. The concept of the Carolingian Renaissance // Journal of the History of Ideas. 1973. Vol. 34. P. 3–26;

Mütherich F., Gaehde J. E. Karolingische Buchmalerei. Münch., 1976;

McKitterick R. The Frankish church and the Carolingian reforms, 789–895. L., 1977;

Fichtenau H. The Carolingian Empire. Toronto; Buffalo, 1978;

Bullough D. The age of Charlemagne. 2nd ed. N. Y., 1980;

Heitz C. L’Architecture religieuse carolingienne: les formes et leurs fonctions. P., 1980;

Guerreau-Jalabert A. La «Renaissance carolingienne»: modèles culturels, usages linguistiques et structures sociales // Bibliotheque de l’Ecole des chartes. 1981. Vol. 139. № 1;

Riché P. Les Carolingiens. Une famille qui fit l’Europe. P., 1983;

Contreni J.J. Carolingian learning masters and manuscripts. Aldershot, 1992;

Brown G. The Carolingian Renaissance // Carolingian culture: emulation and innovation. Camb., 1994;

Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего средневековья. СПб., 2000.

Иллюстрации:

Трон Карла I Великого. Кафедральный собор. Ахен (Германия).

Евангелист Иоанн. Миниатюра из «Евангелия из Фульды». 2-я четверть IX века. Университетская библиотека. Эрланген (Германия).

Евангелисты. Миниатюра из «Ахенского Евангелия». Около 820 года. Сокровищница кафедрального собора. Ахен (Германия).

Ворота в Лорше. Около 767 года.

Евангелист Лука. Миниатюра из «Евангелия аббатисы Ады». Около 800 года. Городская библиотека (Трир).

Источник