9.3. Выпаривание и концентрирование растворов. Часть 1

Выпаривание растворов проводят для повышения концентрации растворенного вещества перед его кристаллизацией или для удаления растворителя с целью получения растворенной твердой фазы в виде сухого остатка. Выпаривание проводят как при атмосферном давлении, так и в вакууме при помощи жидкостных, паровых и воздушных бань , инфракрасных излучателей , колбонагревателей и электрических плиток, токопроводящих пленок и других устройств.

Не рекомендуется выпаривать растворы при их кипении вследствие разбрызгивания жидкой фазы и образования корки солей на холодных частях выпаривающего устройства, проводить выпаривание и в сушильных шкафах , быстро выходящих из строя из-за конденсации пара на стенках и внутренних частях, содержащих электронагревательные элементы и терморегулирующие устройства. Не следует выпаривать Растворы в эксикаторах при комнатной температуре из-за необходимости частой смены осушителей. Такое выпаривание можно применять в особых случаях, например для выращивания монокристаллов .

Скорость испарения растворителя зависит от температуры, давления, поверхности испарения, интенсивности перемешивания и толщины слоя нагреваемого раствора. В тех случаях, когда растворенное вещество разлагается в процессе нагревания при атмосферном давлении, растворитель удаляют либо при помощи вакуума пленочных испарителях, либо вымораживанием, или подвергают лиофильному выпариванию.

Выпаривание жидкостей в открытых сосудах проводят, как правило, с использованием фарфоровых, стеклянных, кварцевых или платиновых чашек разного диаметра , заполненных на 2/3 их высоты. Во всяком случае уровень раствора должен быть на 2 — 3 см ниже краев чашки. Для упаривания применяют также низкие широкие стаканы из стекла пирекс или кварцевого. Выбор материала чашек и стаканов зависит от химической активности упариваемого раствора.

Выпаривание растворов с верхним обогревателем 2 (рис. 191, а и рис. 115, а, б) и продуванием воздуха вдоль поверхности испарения путем отсасывания пара через трубку / нагревателя 1 приводит к быстрому удалению растворителя, хотя и влечет за собой загрязнение раствора аэрозолями воздуха. Одновременно чашка 3 с раствором может подогреваться в жидкостной бане 4 или в колбонагревателе (см. рис. 118) с регулируемой температурой.

Если необходимо регенерировать особо ценный растворитель, то применяют прибор со специальной воронкой 1 (рис 191, б) для сбора конденсата. Нижний край воронки над фарфоровой чашкой 4 следует удалить от поверхности раствора на 1 3 см для образования турбулентного воздушного потока, а верхнюю часть трубки при необходимости присоединить к холодильнику. Если у такой воронки есть боковой штуцер 2 с питателем 3, то прибор может служить для непрерывного упаривания разбавленных растворов до получения в чашке 4 суспензии нужной плотности. Чашка 4 нагревается в водяной бане 5.

При выпаривании некоторых растворов образующиеся мелкие кристаллики «ползут» в виде тонкого слоя по стенкам чашки и даже выходят за ее край из-за более слабого нагрева верхней части чашки. Устранение ползучести твердой фазы достигают применением прибора с верхним нагревателем (см. рис. 191, а) или ИК-излучателя (см. рис. 115, а).

Рис. 191. Устройства для упаривания растворов с верхним нагревателем (д), воронкой (б) и со спаренными чашками (в)

Рекомендуют так же устанавливать снаружи вокруг верхней части чашки или стакан с выпариваемым раствором кольцевой нагреватель в виде стеклянной трубки с нихромовой электрической спиралью.

Для предотвращения ползучести применяют также спаренные чашки (рис. 191, в). Наружная чашка 2 находится в жидкостной бане 3, а внутренняя более плоская чашка 1 содержит выпариваемый раствор. Ее вставляют так, чтобы ее край находился на 1- 2 см ниже края наружной чашки 2. Так как края внутренней чашки нагреваются сильнее, чем дно, то выделяющаяся корочка кристаллов начинает просыхать сверху вниз, что препятствует ползучести кристаллов.

Выпаривание при постоянной температуре проводят в чашках 3 с паровой рубашкой 2 (рис. 192, а), соединенной с обратным холодильником 1. Теплоносителем в таком приборе является пар высококипящей жидкости (см. табл. 16). Поэтому особого контроля за процессом выпаривания, кроме доливания в чашку очередной порции выпариваемого раствора, не требуется, Если выпаривание необходимо проводить при кипении раствора, содержащего объемистые рыхлые осадки, то применяют правку Шиффа (рис. 192, б).

Рис. 193. Циркуляционный испаритель Панкрата (а), пеноразрушитель (б) и прибор для выпаривания растворов под вакуумом (в)

Она состоит из широкой воронки имеющей ножки по краям кромки длиной до 5 мм и короткую широкую трубку 3, на которую надета пробирка 2 с отверстиями. Вставку Шиффа погружают на дно стакана 1 с рыхлой суспензией. Внутренний диаметр стакана не должен превышать диаметр воронки более чем на 5 — 10 мм. При нагревании электроплиткой 5 содержимого стакана 1 до кипения пузырьки пара и воздуха поднимаются вверх по воронке 4 и увлекают за собой частицы осадка, выбрасывают их через отверстия пробирки 2. одновременно происходит интенсивное перемешивание и испарение раствора. Циркуляция суспензии вверх и вниз по внешней поверхности воронки препятствует разбрызгиванию кипящей жидкости и образованию плотных придонных осадков и толчков жидкой среды.

Выпаривание концентрированных растворов досуха при помощи ИК-излучателей и верхнего нагрева (см. рис. 191, а) не представляет особых трудностей. Выпаривание же таких растворов с нижними нагревателями должно сопровождаться перемешиванием на конечной стадии и строгим контролем за нагреванием, которое надо немедленно прекратить при образовании сырой массы твердой фазы. Из-за перегрева донной части возможно растрескивание массы с разбросом частичек.

При выпаривании щелочных растворов и растворов, содеращих поверхностно-активные вещества, наблюдается образование пены. Устранение пенообразования достигается с помощью простого циркуляционного испарителя Панкрата (рис. 193, а).

Рис. 194. Вакуумные испарители: простой (а), ротационный (б) и роторный (в)

Раствор в циркуляционной трубе 5 нагревается при помощи трубчатого электронагревателя 4, вскипает; смесь жидкости, пара и пены выбрасывается по трубке 3 в сепаратор 2, в котором пенящаяся жидкость наталкивается на противоположную стенку и отделяется от пены, а пар удаляется через трубку 1. Жидкость стекает обратно в циркуляционную трубу 5 и поднимается снова в обогреваемую часть прибора, испаритель. Сконцентрированный раствор периодически удаляют через нижний спуск 6, не допуская выделения кристаллов в циркуляционной трубе.

Для разрушения пены рекомендуют также простой способ. В колбу 3 (рис. 193, б) над поверхностью выпариваемого раствора помещают раскаленную нихромовую спираль 5. Пар удаляют через трубку 1. Токоподводы 2 готовят из толстой медной проволоки. Спираль нагревают так, чтобы пена, разрушаемая теплом, не достигала ее примерно на 1 см и не оставляла бы на ней пленки, которая может быстро разрушить электросопротивление. Нагревают раствор на водяной бане 4.

Вакуумное выпаривание — это выпаривание в герметично закрытом сосуде под вакуумом 5-30 торр (650 — 4000 Па), посредством которого удаляется пар испаряющейся жидкости. В этом случае можно значительно понизить температуру нагрева сосуда, не снижая интенсивности испарения растворителя.

Применяют вакуумное выпаривание в основном для кон-Центрирования растворов, направляемых после этой операции На кристаллизацию термолабильных веществ. При выпаривании под вакуумом не допускают кипения растворов, так как есть опасность уноса капельножидкой фазы и выделения из нее твердой фазы в трубках, связанных с вакуумной системой.

Наиболее простыми приборами для выпаривания растворов под вакуумом являются приборы, схемы которых приведены на рис. 193, в и 194, а.

В первом приборе использована широкогорлая колба Вальтера 2 (см. рис. 17, е), обогреваемая в жидкостной бане 3 (см. рис. 193, в). Капилляр 6 обеспечивает равномерное кипение жидкости, подсасываемой по мере необходимости из стакана 4 через кран 5. С водоструйным насосом (см. рис. 258) колба соединена через трубку 1.

Выпаривание ведут при непрерывном кипении раствора, В тех случаях, когда кипение сопровождается толчками из-за засорения капилляра, в колбе оставляют небольшое количество рас. твора, к которому непрерывно добавляют свежий раствор из стакана 4. При выпаривании сильно пенящихся растворов отводную трубку 1 заменяют на каплеуловитель (см. рис. 43).

Во втором приборе (см. рис. 194, а) пар испаряющейся жидкости из колбы 3 (см. рис. 194, а) удаляют через трубку 2, соединенную с водоструйным насосом, перед которым ставят предохранительную склянку. Колба 3 снабжена капельной воронкой 1 для периодического добавления в нее новых порций раствора. Нагрев колбы осуществляют при помощи водяной бани 4.

Вакуумное выпаривание можно осуществить и при помощи ранее рассмотренного циркуляционного испарителя (см. рис. 193, а), если его пароотводную трубку 1 присоединить к вакуумной системе. В таком циркуляционном испарителе, работающем под вакуумом, можно упаривать растворы веществ, разлагающихся при нагревании в обычных условиях. Разбавленные растворы таких веществ лучше всего упаривать при температурах не выше 50 °С, что отвечает давлению примерно 80 торр (10600 Па).

Ротационные испарители (рис. 194, б) применяют для концентрирования разбавленных растворов термолабильных и пенящихся веществ, а также для удаления высококипящих растворителей. Такие приборы выпускают многие отечественные и зарубежные фирмы. Они позволяют вести упаривание растворов с остаточным давлением не более 30 торр (4000 Па). Принцип работы испарителя — упаривание раствора в пленке. Благодаря вращению колбы 5 вместимостью не менее 1 л с частотой 20 -150 об/мин на внутренней ее поверхности образуется пленка раствора, что значительно увеличивает площадь испарения и облегчает процесс парообразования. Колба обогревается в жидкостной бане 6 , температура которой поддерживается постоянной в зависимости от состава раствора в интервале от 20 до 90 °С. Конденсат улавливается холодильником 1 и собирается в приемнике 3.

Источник

Основные понятия. Способы выпаривания

Выпаривание — это процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого растворителя в виде паров. Сущность выпаривания заключается в переводе растворителя в парообразное состояние и отводе полученного пара от оставшегося сконцентрированного раствора. Выпаривание обычно проводят при кипении, т.е. в условиях, когда давление пара над раствором равно давлению в рабочем объеме аппарата. Различают следующие основные способы выпаривания:

• простое (однокорпусное), проводимое в непрерывном или периодическом режиме;

• многократное (многокорпусное), осуществляемое только в непрерывном режиме;

• с применением теплового насоса.

Все перечисленные способы выпаривания в зависимости от параметров греющего пара и свойств выпариваемых растворов реализуют как под давлением, так и в вакууме.

Простое выпаривание. Этот процесс осуществляют на установках небольшой производительности. Его проведение в периодическом режиме возможно с одновременной или порционной загрузкой исходного раствора.

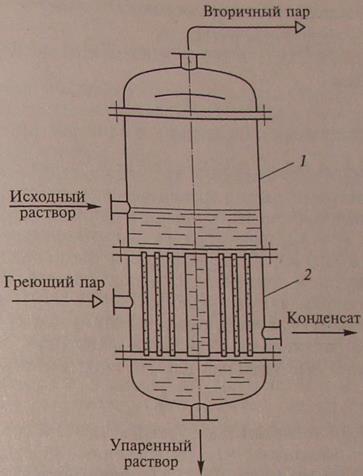

Схема однокорпусной выпарной установки непрерывного действия представлена на рис. 15.1. Аппарат состоит из сепаратора 1 и теплообменника 2. Греющий пар поступает в межтрубное пространство. Исходный раствор, подаваемый в аппарат, воспринимает теп-

Рис. 15.1. Схема однокорпусной выпарной установки непрерывного действия:

1 — сепаратор; 2 — теплообменник

лоту греющего пара, и растворитель испаряется. Образовавшийся вторичный пар и инертные газы освобождаются от брызг жидкости в сепараторе и отводятся через верхнюю часть аппарата. Упаренный раствор отбирается из штуцера, расположенного в нижней части аппарата.

Материальный баланс простого выпаривания может быть выражен двумя способами:

1)общий материальный баланс выпарного аппарата — с помощью уравнения

где GH, GK — массовый расход соответственно исходного и упаренного растворов, кг/с; W — массовый расход вторичного пара или выпариваемой воды, кг/с;

2)материальный баланс по сухому веществу, находящемуся в растворе, — с помощью уравнения

где

в исходном и упаренном растворах.

Из уравнений (15.1) и (15.2) найдем массовый расход выпариваемой воды:

(

Уравнение теплового баланса имеет вид

где

Под энтальпией (теплосодержанием) понимают сумму внутренней энергии и потенциальной энергии давления.

С учетом того, что удельная теплота конденсации пара

уравнение (15.3) позволяет определить массовый расход греющего пара. Расчет показывает, что для удаления 1 кг влаги из раствора может потребоваться 1,1. 1,2 кг греющего пара.

Площадь поверхности нагрева выпарного аппарата согласно основному уравнению теплопередачи (12.4) записывается в виде

где применительно к процессу выпаривания

Общей разностью температур в выпарных установках называют разность температур греющего пара

Полезная разность температур меньше общей на величину температурных потерь

Различают три вида депрессий: температурную (физико-химическую), гидростатическую и гидравлическую.

Так как давление пара растворителя над раствором всегда ниже, чем над чистым растворителем, температура кипения раствора выше температуры кипения чистого растворителя при том же давлении. Например, в условиях, когда давление равно атмо-

сферному, вода кипит при температуре 100 °С, а 30%-ный раствор NaOH — при 117°С. Такая разность температур кипения раствора и чистого растворителя называется температурной депрессией

Значение температурной депрессии, зависящее от свойств растворенного вещества и растворителя, повышается с увеличением концентрации раствора и давления. Определить значение

Большинство опытных данных относится к температурной депрессии

где Т — абсолютная температура кипения, К; r — удельная теплота испарения, Дж/кг, воды при данном давлении.

Повышение температуры кипения раствора обусловлено также гидростатической и гидравлической депрессиями.

Гидростатическая депрессия

Гидравлическая депрессия

Проведение выпаривания в вакууме в большинстве случаев играет положительную роль: снижается температура кипения раствора, а это позволяет применять для нагревания выпарного аппарата пар низкого давления, который относится к тепловым отходам, образующимся при осуществлении других процессов.

Многократное выпаривание.Сущность этого способа выпаривания состоит в том, что его проводят в нескольких последовательно соединенных аппаратах, давление в которых поддерживают на таком уровне, чтобы вторичный пар предыдущего аппарата мог быть использован как греющий пар в последующем аппарате. Очевидно, что многократное выпаривание позволяет сократить расход теплоты на проведение процесса приблизительно пропорционально числу последовательно соединенных аппаратов (числу корпусов). Установки для многократного выпаривания всегда имеют несколько корпусов и поэтому называются многокорпусными.

Многокорпусные выпарные установки могут быть прямоточными, противоточными и комбинированными.

Схема прямоточной многокорпусной выпарной установки приведена на рис. 15.2. Исходный раствор подают в корпус 1, далее поступает в корпуса 2 и 3, а затем удаляется из корпуса 3 в виде готового продукта. Давление в установке уменьшается в направлении от корпуса 1 к корпусу 3, что обеспечивает перемещение раствора самотеком под действием перепада давлений.

Греющий пар перемещается в том же направлении, что и раствор: свежий пар вводится в корпус 1, а образовавшийся в этой корпусе вторичный пар направляется в качестве греющего пара в корпус 2. Образовавшийся в корпусе 2 вторичный пар применяется для обогрева корпуса 3, а вторичный пар из корпуса 3 поступает для конденсации в барометрический конденсатор 4.

Очевидным достоинством прямоточной схемы выпаривания является возможность перемещения раствора из корпуса в корпус без помощи насосов. К недостаткам этой схемы относится резкое снижение коэффициента теплопередачи от корпуса к корпусу.

Схема противоточной многокорпусной выпарной установки представлена на рис. 15.3. Свежий греющий пар поступает в корпус 1, а вторичный пар уже в качестве греющего пара перемещается от корпуса 1 к корпусу 3. Выпариваемый раствор вводится вкорпус 3, перемещается в установке в направлении от корпуса 3 к корпусу 1 и отбирается из корпуса 1. Поскольку давление в каждом последующем корпусе меньше, чем в предыдущем, для перемещения раствора используются насосы 5— 7.

Преимуществом противоточной схемы выпаривания перед прямоточной является потребность в меньшей поверхности теплообмена, а недостатком — необходимость применения насосов для перекачивания растворов.

Общий массовый расход воды, выпариваемой в многокорпусной установке,

Очевидно, что увеличение числа корпусов ограничено вследствие уменьшения полезной разности температур, значения которых при этом возрастают. Оптимальное число корпусов установок многократного выпаривания, при определении которого принимаются во внимание и экономические соображения, составляет 3—4.

Источник