- Чем отличается активный сабвуфер от пассивного и какой выбрать?

- Итак, в чем отличие активного сабвуфера от пассивного?

- Что значит пассивный сабвуфер?

- Что значит активный сабвуфер?

- Активный и пассивный сабвуфер: в чем разница?

- Преимущества и недостатки пассивных сабвуферов

- Преимущества и недостатки активных сабвуферов

- Что лучше выбрать владельцу автомобиля?

- Как работает усилитель класса D, или Не такой как все

- История

- Принцип работы

- Плюсы

- Минусы

- Особенности

- Практика

- Выводы

Чем отличается активный сабвуфер от пассивного и какой выбрать?

При создании персональной акустической системы для вашего автомобиля достаточно важным моментом является выбор правильного сабвуфера. Сегодня разные производители предлагают множество моделей, однако в данной статье мы поговорим о том, как различаются активный и пассивный сабвуфер, в чем их недостатки и преимущества.

Итак, в чем отличие активного сабвуфера от пассивного?

К сожалению, четкий ответ на этот вопрос могут дать далеко не все владельцы автомобилей.

Что значит пассивный сабвуфер?

Пассивный сабвуфер – это один или несколько низкочастотных динамиков, которые помещены в корпус из дерева, фанеры или МДФ. Для того чтобы он воспроизводил звуки необходим внешний усилитель, и разделительный фильтр звука, который оставляет от сигнала только низкие частоты.

Что значит активный сабвуфер?

Активный сабвуфер – акустическая система, в которой есть встроенный усилитель, разделительный фильтр и, разумеется, один или несколько динамиков. Эта система несколько проще в подключении, и по распространенному мнению звучит несколько лучше пассивного сабвуфера. Но как показывает практика, все зависит от общей настройки акустической системы.

Активный и пассивный сабвуфер: в чем разница?

Для того, чтобы понять, какой сабвуфер лучше, пассивный или активный, давайте сравним основные показатели, на которые, так или иначе, обращают внимание все владельцы автомобилей:

- Стоимость – дороже стоят активные сабвуферы, что неудивительно ведь в них намного больше дорогостоящей электроники;

- Удобство в установке – поскольку для пассивных сабвуферов необходим внешний усилитель, фильтр частот и т.п., они несколько сложнее в установке. Кроме того, активные системы уже имеют встроенный усилитель, и это позволяет серьезно сэкономить место;

- Качество звука – казалось бы, очевидно, что активный сабвуфер должен звучать лучше, на самом деле все обстоит несколько сложнее. Ведь для того, чтобы акустическая система хорошо звучала, её необходимо правильно настроить. И как показывает практика, качественно настроенный пассивный сабвуфер может звучать лучше активного;

- Удобство настройки – с одной стороны у активных сабвуферов больше возможностей по настройке, однако при наличии хорошего внешнего усилителя – это преимущество сходит на нет.

Преимущества и недостатки пассивных сабвуферов

Как уже было сказано, пассивный сабвуфер это, по сути, просто колонка, оснащенная специальным динамиком, подчеркивающим низкие частоты. Соответственно такой элемент акустической системы будет стоить сравнительно недорого.

Но это далеко не единственное достоинство пассивных сабвуферов. С их помощью можно собрать систему, в которой все компоненты будут максимально удовлетворять вашим представлениям о правильном звуке. Ведь для того, чтобы получить оптимальное звучание необходимо собрать комплект из подходящего усилителя, необходимых фильтров частот, и комплекта динамиков в подходящих корпусах.

Также достаточно важными моментом является то, что в отличие от активных, пассивные сабвуферы используют разные типы корпусов, а именно стандартные коробки, фазоинверторы, бандпасс. В активных системах возможности по использованию разных типов корпусов затрудняется необходимостью размещать в них дополнительную электронику.

Преимущества и недостатки активных сабвуферов

Разумеется, основным достоинством сабвуферов активного типа является то, что в одном корпусе объединяется динамик, усилитель и фильтр. Это позволяет максимально просто подключать их к автомагнитолам, и обеспечивает определенное качество звучание при минимуме настроек.

К сожалению, в этом и кроется их основной недостаток. Из-за необходимости поместить в одном корпусе и динамик и электронику, приходится идти на определенные компромиссы. В частности это касается недостаточно мощных усилителей, что естественно сказывается на мощности, звуковом давлении и отзывчивости системы.

Разумеется, существуют модели, в которых все комплектующие позволяют получить максимально качественный звук. Но, к сожалению, их стоимость достаточно велика.

Для того чтобы снизить стоимость активных сабвуферов производители достаточно часто стараются максимально удешевить комплектующие, что делает звучание большинства из них несколько грубоватым. Также это сказывается на их надежности.

Отдельно стоит упомянуть мощность сабвуферов активного типа. Дело в том, что для обеспечения продаж, фирмы-изготовители часто привлекают своих потенциальных покупателей сочетанием малых габаритов и большой мощности. Но на самом деле, действительно хорошее звучание с мощным усилителем невозможно без динамика соответствующего размера, а именно 10, 12 и более дюймов.

Что лучше выбрать владельцу автомобиля?

Отличия активного сабвуфера от пассивного вполне очевидны, и основываясь на них владельцы автомобилей делают свой выбор в пользу того или иного варианта.

Люди, которые хотят несколько улучшить установленную акустическую систему, как правило, приобретают недорогие и компактные модели активных сабвуферов. Они достаточно просты в установке, однако стоит понимать, что в компактном корпусе не получится разместить действительно мощный усилитель высокого класса. Соответственно такой сабвуфер несколько улучшит звук, но не даст действительно мощного и пробивного баса.

Если владелец автомобиля разочаровался в звуке активного сабвуфера, а срок для возврата истек, то естественно возникает вопрос – «можно ли из активного сабвуфера сделать пассивный?». Разумеется, на практике такое возможно, однако стоит понимать один простой момент. В большинстве активных систем динамик несколько хуже в сравнении с пассивными сабвуферами.

Также, перед тем как выбирать сабвуфер имеет смысл проверить, есть ли в вашей магнитоле встроенный усилитель. Сегодня немало автомобилей изначально комплектуется не только автомагнитолой, но и усилительной аппаратурой. В таком случае нет особого смысла приобретать активный сабвуфер, разве что вы хотите получить очень мощный звук, на мощности от 250 Ватт.

Достаточно важным моментом является то, что в активных сабвуферах имеются заводские настройки, которые рассчитаны на наиболее популярные стили, в частности различную танцевальную музыку и т.п. Поэтому если вы считаете себя гурманом звука, то их может оказаться недостаточно.

Подведем итоги. Для того чтобы четко понять, какой сабвуфер выбрать – активный или пассивный, необходимо четко сформулировать свои требования к акустической системе автомобиля. В частности нужно определить следующие параметры:

- Наличие в магнитоле встроенного усилителя нужной мощности;

- Свободное место в машине для размещения сабвуфера;

- Планируемый бюджет;

- Свободное время, которое Вы готовы потратить на настройку акустической системы;

- Требования к звучанию акустической системы автомобиля (хотите добавить немного басов, или планируете участвовать в соревнованиях по автозвуку).

Как видите выбрать то, какого типа сабвуфер вам подходит лучше, далеко не так просто, как кажется. Ведь помимо приведенных факторов, влияющих на выбор модели, многое зависит от музыкальных предпочтений и т.п.

Источник

Как работает усилитель класса D, или Не такой как все

При всем разнообразии схемотехнических решений, применяемых в усилителях звука, между ними можно без труда проследить преемственность и постепенное, эволюционное развитие. Сначала был класс А, потом В, потом АВ и все следующие за ним, которые по сути своей являются дальнейшим развитием класса АВ или А со всеми прилагающимися к этому достоинствами и недостатками. Но как же хорошо, что среди производителей Hi-Fi есть настоящие новаторы, которые не боятся внедрять смелые технологические решения! Иначе мы с вами никогда бы и не узнали о существовании усилителей класса D.

История

В мире Hi-Fi класс D имеет самую тяжелую судьбу, и его развитие происходило не благодаря объективным преимуществам, а скорее вопреки сложившемуся мнению. Началось все с того, что классу D буквально сразу повесили обидный, по мнению некоторых аудиофилов, ярлык «цифровой усилитель». И хотя некоторые принципы его работы действительно напоминают работу цифровых схем, по своей сути это абсолютно аналоговое устройство.

Еще одно заблуждение сопровождающее класс D — возраст. Есть мнение, что класс D был разработан совсем недавно и является побочным продуктом современных цифровых технологий. На самом деле, класс D имеет богатую историю, и его первые реализации проектировались еще в эпоху радиоламп. Использовать схемотехнику такого типа для усиления звука (класс D в ламповом исполнении) предложил наш соотечественник Дмитрий Агеев, и произошло это в 1951 году. Примерно в это же время над практической реализацией подобного устройства работал английский ученый Алекс Ривз, а в 1955 году их коллега Роже Шарбонье из Франции, создавая аналогичную схему, впервые применил термин «класс D».

В самом начале, когда велись главным образом теоретические изыскания, судьба класса D казалась безоблачной. Его расчетные характеристики в буквальном смысле достигали предела совершенства. Однако, первая коммерческая реализация 1964 года выявила массу слабых мест, главное из которых — невозможность добиться по-настоящему достойного качества звучания на элементной базе того времени.

Производители не оставляли надежд, и в семидесятых годах попытки вывести усилители класса D на рынок предпринимали такие гиганты Hi-Fi-индустрии, как Infinity и Sony. Обе затеи провалились по той же самой причине, что и в первый раз. Подходящие по быстродействию и классу точности транзисторы стали производиться серийно лишь в восьмидесятых годах, после чего качественная реализация усилителей класса D и стала реальностью. В наше время усилители класса D можно встретить в совершенно различных устройствах: от смартфонов и бытовой аппаратуры до студийного оборудования и High End-систем.

Принцип работы

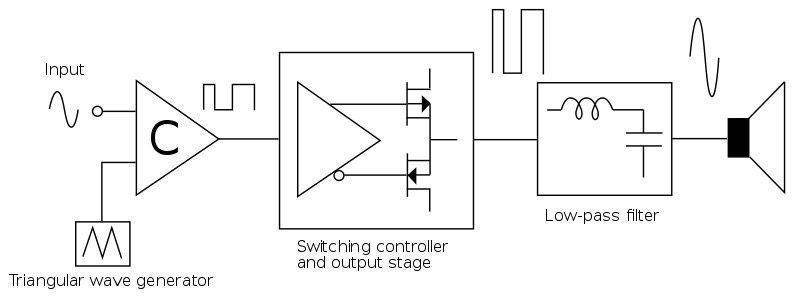

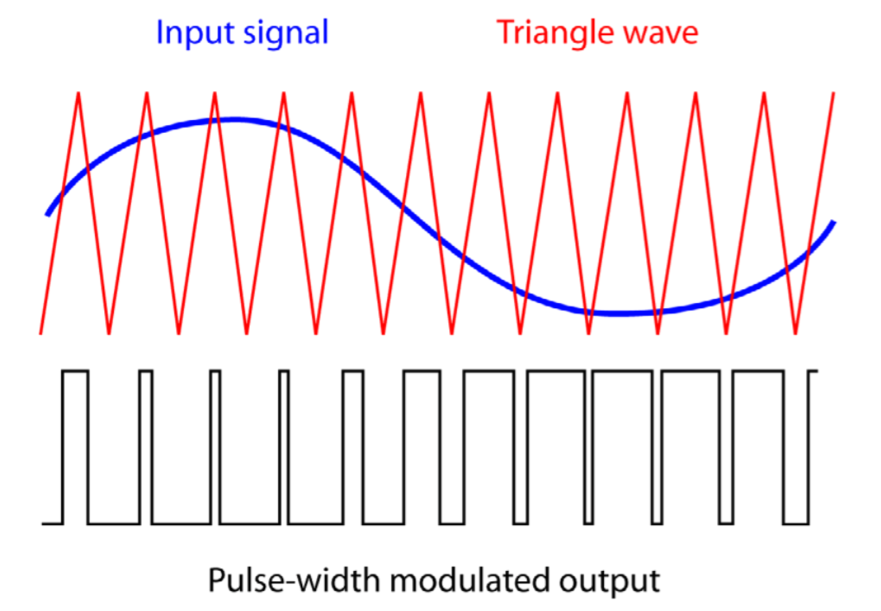

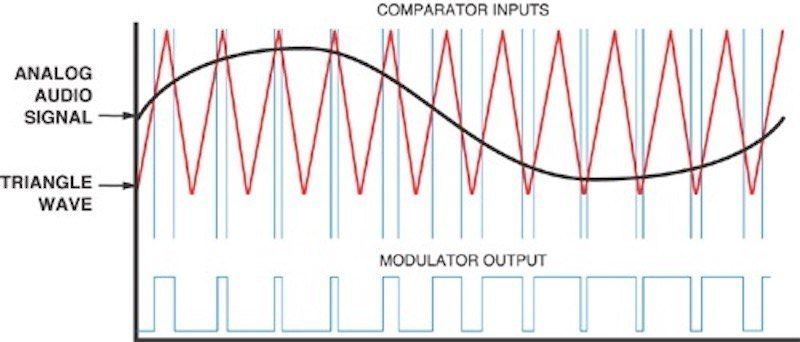

В основе принципа работы усилителей класса D и любых его модификаций, в том числе имеющих самостоятельные буквенные обозначения (классы T, J, Z, TD и другие), лежит принцип Широтно-Импульсной Модуляции или, сокращенно, ШИМ. Модуляция сигнала как метод существует довольно давно и используется как способ хранения и передачи информации. Суть ее заключается в том, чтобы модулировать полезным сигналом некую несущую частоту. Частота выбирается таким образом, чтобы ее было удобно передавать или записывать на носитель. Процесс воспроизведения подразумевает обратную последовательность: выделение полезного сигнала из модулированной несущей частоты. По такому принципу работает и цифровая техника, и радиосвязь, и теле-радиовещание. Тонкость состоит в том, что в случае с ШИМ преследуется совершенно иная цель. Модуляция позволяет привести сигнал в такой вид, чтобы его усиление было максимально простым и эффективным процессом.

В основе схемотехники класса D лежит генератор СВЧ-импульсов (исчисляемых сотнями МГц) несущей частоты и компаратор — устройство, модулирующие эти импульсы, соответственно форме входящего аналогового сигнала. Далее все просто. Модулированный сигнал имеет форму импульсов равной амплитуды, но разной продолжительности, которые усиливаются с помощью пары симметрично включенных быстродействующих транзисторов типа MOSFET. Далее в схеме используется простейший LC-фильтр, демодулирующий усиленный сигнал, а также отсекающий несущую частоту и сопутствующий высокочастотный шум.

Упоминание транзисторов, используемых для усиления порождает резонный вопрос: «а не проще было бы сразу усилить аналоговый сигнал без всяких модуляций?». И именно этот вопрос раскрывает суть усилителей класса D. В обычных усилителях классов A, B, G и прочих их производных транзистор работает с широкополосным сигналом, постоянно меняющимся и по амплитуде, и по частоте. Поведение даже самого лучшего транзистора на разных амплитудах и частотах не 100% одинаково, что неизбежно приводит к искажениям, которые мы знаем как окрашенность или «характер» усилителя. Модулированный сигнал в усилителях класса D меняется дискретно и на полную амплитуду. Таким образом, режим работы транзисторов существенно упрощается и становится куда более прогнозируемым. По сути, они выступают в роли ключа, находясь либо в закрытом, либо в открытом состоянии без промежуточных значений.

Все, что требуется в таком режиме от транзистора — максимально быстро реагировать на изменение уровня сигнала, а поведение его на промежуточных значениях амплитуды не имеет значения. Кроме того, данный режим работы транзистора крайне положительно сказывается на энергоэффективности усилителя, доводя его теоретический КПД до 100%.

Второй наиболее очевидный вопрос касается сходства модулированного аналогового и цифрового сигналов. Обычно это даже не вопрос, а утверждение: «Усилитель класса D — цифровой, а значит правильно подавать на его вход цифровой сигнал, а не аналоговый». Процесс модуляции аналогового сигнала на входе усилителя класса D, действительно, очень напоминает то, что происходит в АЦП при оцифровке звука, однако принцип модуляции принципиально отличается от того, что используется в формате PCM.

Именно по этой причине цифровые входы интегрированных усилителей, работающих в классе D, используют вполне традиционную схему ЦАПа, с аналогового выхода которой сигнал и поступает на вход платы усилителя мощности. Таким образом, аналоговый сигнал является основным и естественным входящим сигналом для усилителей класса D.

Впрочем, существуют и исключения, которые, если разобраться более детально, ничего не меняют в общей картине, а лишь дополняют типовую схемотехнику класса D. Небезызвестный Питер Лингдорф, еще будучи разработчиком в компании NAD, успешно реализовал схему прямого преобразования PCM-потока напрямую в формат ШИМ без традиционной процедуры цифроаналогового преобразования. Эта технология получила название Direct Digital, или говоря по-русски: прямое усиление цифрового сигнала.

Таким образом удалось сократить протяженность и понизить сложность звукового тракта, а единственное цифроаналоговое преобразование в подобной схеме производится непосредственно перед акустическими клеммами. Однако стоит заметить, что для работы такого усилителя с аналоговым сигналом он должен также иметь и классический входной каскад, использующийся в традиционных усилителях класса D.

На текущий момент технология прямого усиления «цифры» еще не стала массовым явлением, вероятно, потому что г-н Лингдорф грамотно оформил патентные права на технологию или просто предпочитает не раскрывать коллегам всех секретов. Но не так давно подобная схема была успешно реализована в портативной технике, что позволяет надеяться на более широкое распространение технологии в будущем. Не исключено, что спустя некоторое время класс D действительно станет цифровым усилителем.

Плюсы

Главный плюс усилителей класса D, ради которого и затевалась история с модуляцией сигнала — энергоэффективность. Причем и в теоретических выкладках, и в реальных цифрах это дает такой прирост КПД, с которым хоть как-то может сравниться разве что переход от класса А к классам В и АВ, а все достижения класса G и прочих на его фоне кажутся довольно слабой попыткой.

Работая в импульсном режиме, половину времени транзистор проводит в полностью закрытом состоянии, а значит имеет нулевой ток покоя и не потребляет энергии. При этом в момент включения транзистор работает на полную мощность, перенаправляя всю энергию, поступающую от блока питания, на выход усилителя.

В итоге, эти самые теоретические 100% КПД при практической реализации дают действительно превосходные значения порядка 90–95%. А поскольку лишь единицы процента энергии расходуются на нагрев транзисторов, радиаторы можно использовать исчезающе малого размера. Для получения на выходе 100–200 Вт на канал усилитель класса АВ должен иметь радиаторы, занимающие одну или обе боковых стенки корпуса, а усилитель класса D обойдется кусочком алюминия размером в один-два спичечных коробка.

Кстати, то же самое можно сказать о размере платы усилителя мощности: в классе D она получается в разы компактнее, даже если собирается не на микросхемах, а на дискретных элементах. Ну и в завершение всего, усилители класса D имеют меньшую себестоимость, нежели сопоставимые по мощности модели других классов. Впрочем, последнее касается скорее DIY-проектов — производители же предпочитают вкладывать сэкономленные деньги в повышение качества звучания и прочие усовершенствования, тем более что в классе D и вправду есть что улучшать.

Минусы

Обладая совершенно убийственными преимуществами, класс D не завоевал рынок Hi-Fi целиком и полностью лишь потому, что имеет свои слабые места, которые для многих ценителей качественного звука выглядят куда более значительными, нежели энергоэффективность. Наличие в схеме высокочастотного генератора само по себе является потенциальным источником электромагнитных помех, негативно влияющих на звучание самого усилителя и на работу соседствующих с ним компонентов звукового тракта.

Неподготовленный слушатель, возможно, не заметит данного эффекта или не придаст ему значения, но в индустрии Hi-Fi и High End, когда всякая мелочь имеет значение, такое соседство не приветствуется и вынуждает инженеров совершенствовать фильтрующие схемы и идти на прочие ухищрения, чтобы исключить влияние вредоносного СВЧ-генератора несущей частоты на воспроизводимый аудиосигнал.

Высокий КПД усилителей класса D стал причиной одной специфической особенности: высокой зависимости качества и характера звучания от блока питания. Если производитель решит использовать импульсный источник питания и не озаботится достаточным количеством фильтрующих схем, часть шумов обязательно проникнет в колонки и подпортит впечатление от звучания. Плохой блок питания, конечно, и классу АВ на пользу не пойдет, но именно в классе D эта проблема проявляется наиболее остро.

Особенности

Описание плюсов и минусов схемотехники класса D дают совершенно недвусмысленные намеки на то, чем в первую очередь должны заниматься разработчики, которые стремятся добиться от усилителей максимального качественного звука.

Проблему питания усилителей класса D разработчики решают двумя способами. Одни идут проверенным путем, используя классические линейные блоки питания с огромными тороидальными трансформаторами и прочими классическими решениями. Но есть и другой путь, которым идет меньшая часть разработчиков. При должном умении вполне можно создать малошумящий импульсный блок питания, пригодный для установки в усилителях высшего класса качества. И именно они способны дать фору самым мощным и солидным линейным блокам питания за счет лучшего КПД и быстродействия, а как следствие — лучшей динамики звучания и мгновенной реакции усилителя на большие перепады уровней сигнала.

Что же касается специфики работы самого усилителя класса D, его схемотехника обеспечивает существенно более высокий коэффициент демпфирования в сравнении с классом АВ и другими схемотехническими решениями. Это гарантирует не только стабильную работу со сложной нагрузкой, быстрый, четкий бас и большой динамический диапазон, но также обеспечивает меньший уровень искажений, отсутствие каши, вялой атаки или смазывания фронтов и самое главное — способность усилителя одинаково справляться с совершенно разноплановой музыкой.

Практика

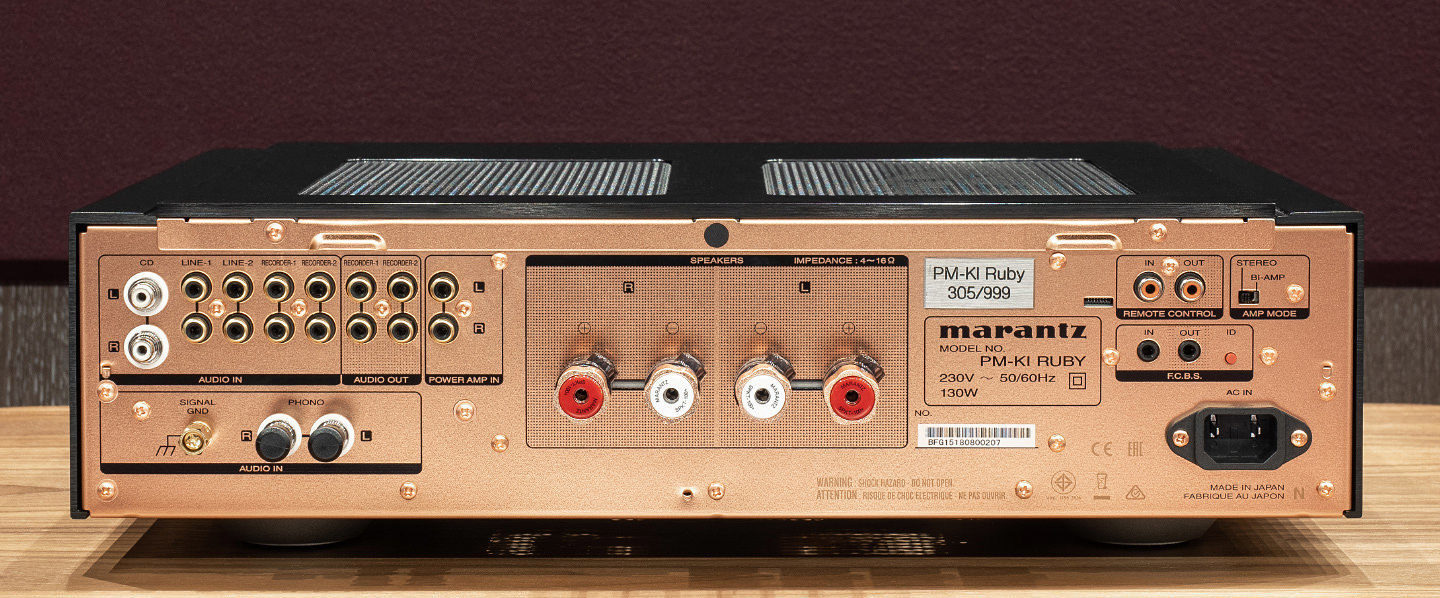

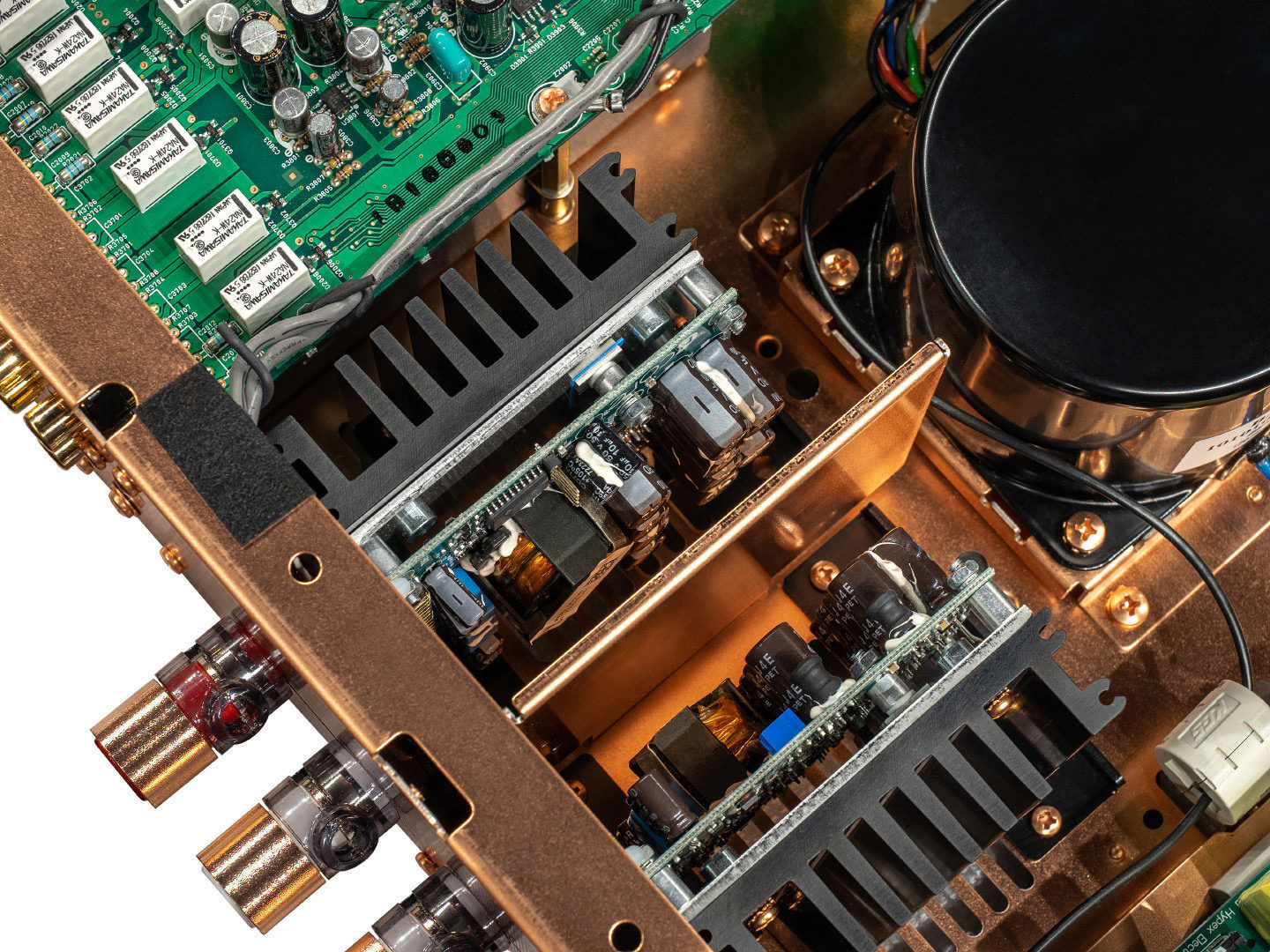

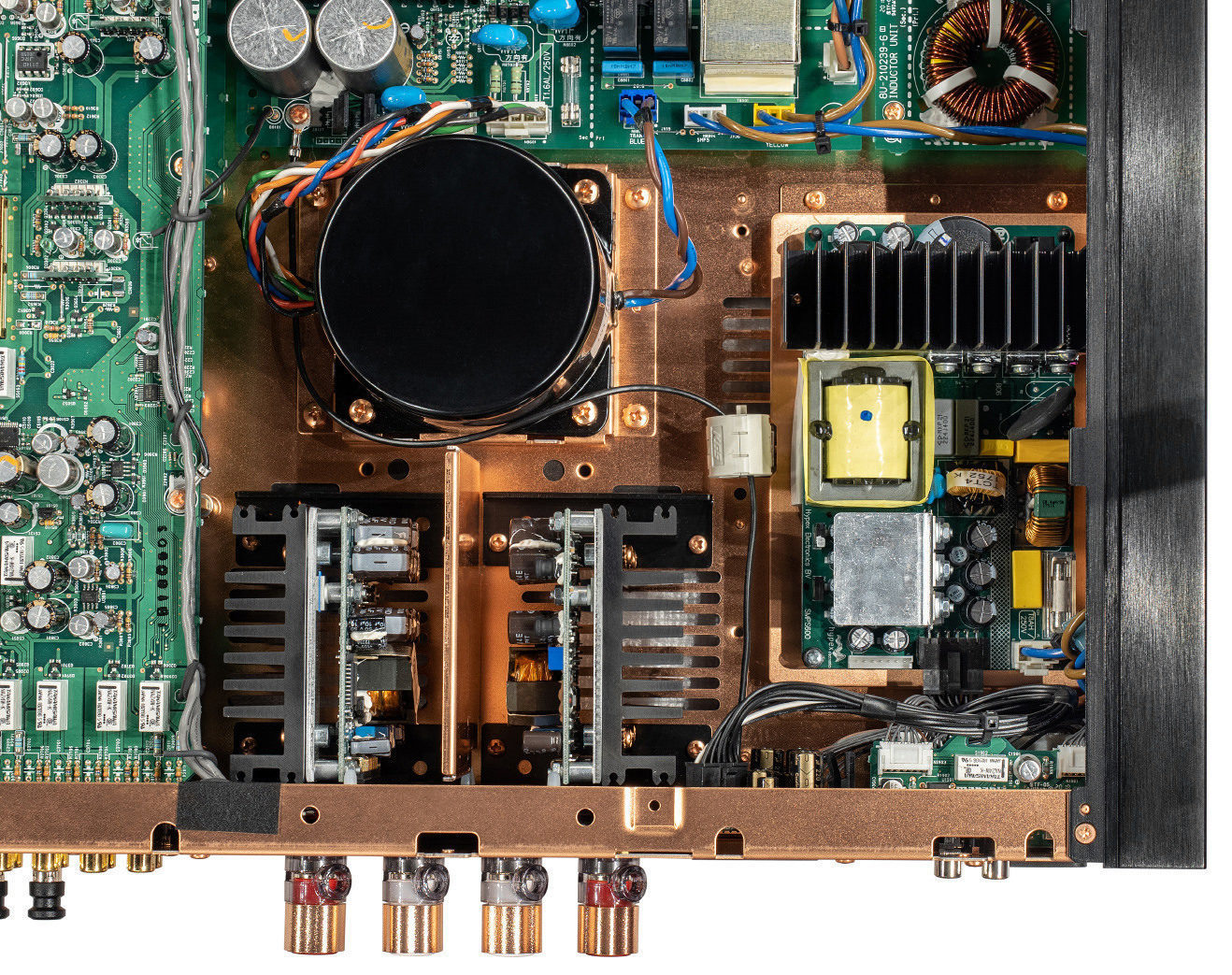

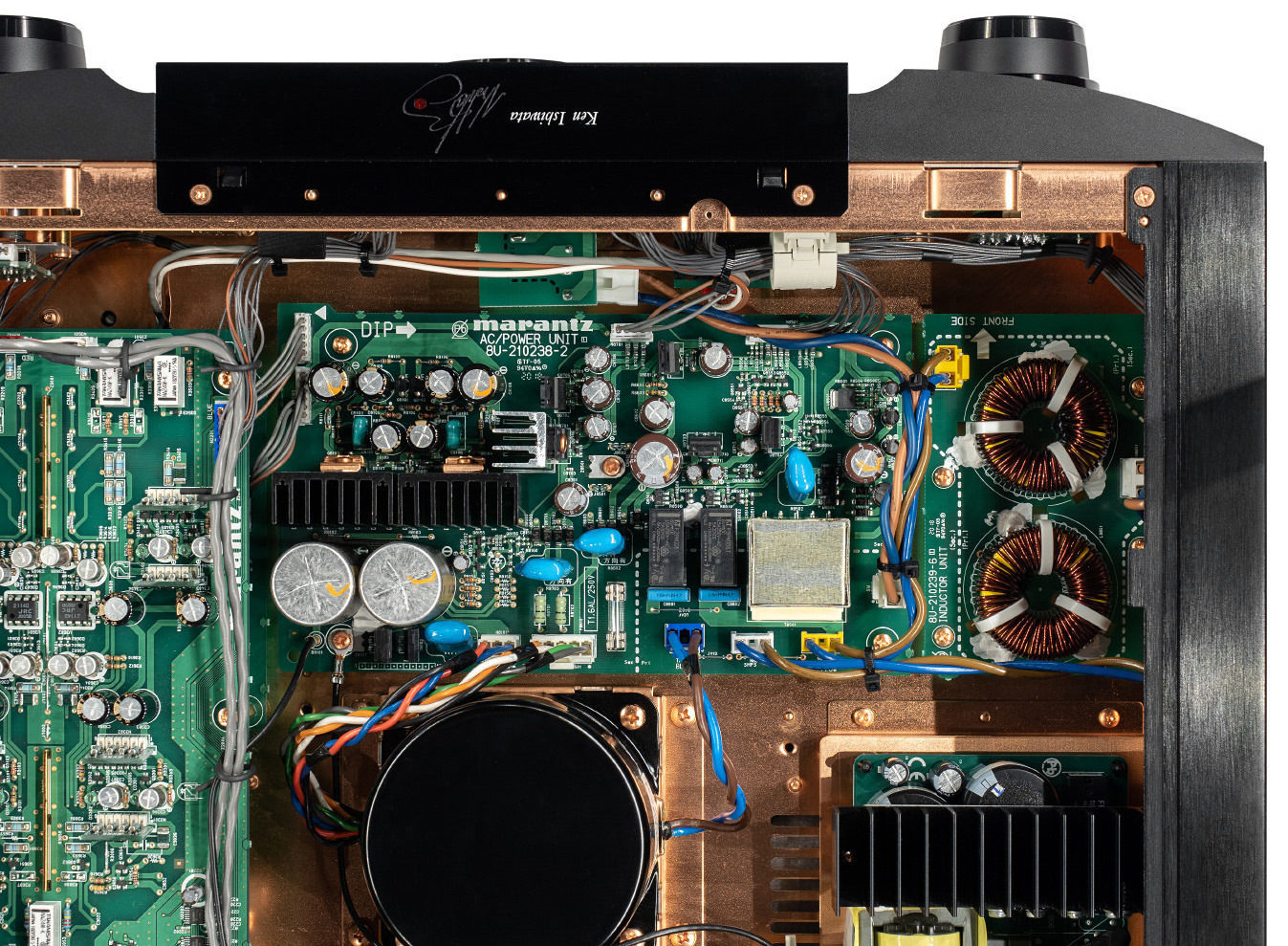

Почетная обязанность отстаивать честь усилителей класса D в нашем исследовании выпала усилителю Marantz PM-KI RUBY. Этот аппарат имеет образцово-показательную компоновку, демонстрирующую, как нужно создавать современные усилители. Два модуля Hypex NCore 500, работающие в классе D, питаются от специального малошумящего импульсного блока питания. При этом в конструкции усилителя присутствует классический предварительный каскад, выстроенный на дискретных элементах, согласно фирменной технологии HDAM от Marantz, которая использовалась и в традиционных усилителях класса АВ.

Предварительный каскад питается от линейного блока питания, тороидальный трансформатор которого, судя по размерам, имеет многократный запас мощности, чтобы никоим образом не повлиять на динамику и чистоту звучания. Другими словами, в одном корпусе сочетаются два подхода: классический для предварительного усилителя и современный для усилителя мощности.

Все это обильно приправлено типичным для High End-моделей вниманием к мелочам вроде омедненного шасси, улучшенной виброразвязки, сокращения путей сигнала, симметричной топологии плат, строгого отбора деталей по параметрам и т.п.

В результате, мы имеем едва ли не самый совершенный с технической точки зрения аппарат с коэффициентом демпфирования 500, искажениями менее 0,005% и энергопотреблением 130 Вт при выходной мощности до 200 Вт на канал при 4 Ом нагрузки. Впрочем, всякую претензию на совершенство в мире звука надлежит проверить практикой.

Усилитель выдает очень свободное красивое звучание с превосходной детализацией, богатыми тембрами и длинными естественными послезвучиями живых инструментов. Сцена выстраивается максимально точно и масштабно, с достоверной передачей пропорций и местоположения виртуальных источников звука в пространстве. Все вполне соответствует представлениям о том, как должен играть хороший усилитель категории High End. Никакой синтетики, жесткости или «дискретности», которую в звучании класса D обнаруживают некоторые адепты старой школы, не наблюдается. Напротив, Marantz PM-KI RUBY успешно сочетает лучшие объективные характеристики с фирменной утонченной и легкой подачей музыкального материала.

Это типично «марантцовское» звучание проявляется, в первую очередь, в излишней интеллигентности при воспроизведении металла и тяжелого рока. В то же время классика любых составов, джаз и вокал звучат очень живо и натурально. Весьма похожий, возможно, даже чуть более красивый и приторный характер звучания проявляли усилители Marantz прошлых лет, работающие в классе АВ, что позволяет сделать вывод о нейтральном характере звучания усилителей мощности класса D.

Подключение к усилителю Marantz PM-KI RUBY акустики разной мощности, с разной чувствительностью и разным импедансом дало вполне ожидаемый результат: отсутствие какой либо выраженной реакции на изменение этих параметров. С любой стереопарой усилитель справлялся одинаково уверенно.

Даже на самой сложной нагрузке и на высокой громкости на удивление стабильно воспроизводились нижние ноты контрабаса — они звучали абсолютно четко, без гула, с натуральной передачей ощущения вибрирующей струны и откликающейся на эту вибрацию деки инструмента. Одним словом, все происходило ровно так, как и должно происходить с усилителем, имеющим заявленное сочетание мощности и коэффициента демпфирования.

Выводы

Все основные преимущества класса D вполне подтверждаются практикой. Но если с точки зрения энергопотребления и других измеряемых характеристик ситуация абсолютно очевидная и бесспорная, звучание по-прежнему остается вопросом дискуссионным. Класс D в чистом виде дает максимально качественный и, как следствие, — нейтральный, не окрашенный звук. Такое придется по вкусу далеко не всем и с наименьшей степенью вероятности порадует тех, чьи предпочтения формировались через прослушивание ламповой и прочей ретро-техники. С этой точки зрения разработчики Marantz продемонстрировали житейскую мудрость, придав своему усилителю фирменный характер звучания путем установки оригинальных модулей предварительного усиления. Одновременно с этим существуют другие производители, в том числе адепты максимально точного и нейтрального звучания, которые используют потенциал класса D, согласно своим представлениям о прекрасном.

В целом же, вывод такой: если производитель не экономил на ключевых элементах схемы, в результате мы получаем усилитель максимально близкий к совершенству. Остальное — дело вкуса.

Статья подготовлена при поддержке компании «Аудиомания», тестирование усилителей проходило в залах прослушивания салона.

Полезные материалы в разделе «Мир Hi-Fi» на сайте «Аудиомании» и Youtube-канале компании:

Источник