Временной континуум

Словарь социолингвистических терминов. — М.: Российская академия наук. Институт языкознания. Российская академия лингвистических наук . Ответственный редактор: доктор филологических наук В.Ю. Михальченко . 2006 .

Смотреть что такое «Временной континуум» в других словарях:

временной континуум — В социолингвистике: Совокупность вариантов идиома, представленных во времени, характеризующихся постепенным переходом из одного состояния в другое … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

Временной континуум — В социолингвистике: Совокупность вариантов идиома, представленных во времени, характеризующихся постепенным переходом из одного состояния в другое … Общее языкознание. Социолингвистика: Словарь-справочник

Звёздные врата: Временной континуум — Звёздные врата: Континуум Stargate: Continuum Жанр научная фантастика Режиссёр Мартин Вуд Автор сценария Бред Райт … Википедия

Звёздные врата: Временной континуум (фильм) — Звездные врата: Континуум Stargate: Continuum Жанр научная фантастика Режиссёр Мартин Вуд Автор сценария Бред Райт В главных ролях Ричард Дин Андерсон Бен Браудер Ам … Википедия

пространственно-временной континуум — [0/0] Cм. Фильм «Назад в Будущее» 1985г. Совокупность событий, фактов, явлений произошедших на определенном отрезке времени. Нарушение ее очень опасно и чревато последствиями, вплоть до катастроф галактического масштаба. Марти, ты не понимаешь,… … Cловарь современной лексики, жаргона и сленга

пространственно-временной континуум — erdvės ir laiko kontinuumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. space time continuum vok. Raum Zeit Kontinuum, n rus. пространственно временной континуум, m pranc. continuum spatio temporel, m … Fizikos terminų žodynas

Пространственно-временной континуум — Общая теория относительности Математическая формулировка ОТО Космология Фундаментальные идеи Специальная теория относительности … Википедия

Континуум (растительности) — Континуум растительности, непрерывность растительного покрова; проявляется в постепенном переходе от одного растительного сообщества к другому при их соседстве (пространственный К.) и при смене одного сообщества другим во времени (временной К.).… … Большая советская энциклопедия

Континуум — I Континуум (от лат. continuum непрерывное) в математике, термин, употребляемый для обозначения образований, обладающих известными свойствами непрерывности (полные формулировки см. в 1 и 2), и для обозначения определённой мощности (см.… … Большая советская энциклопедия

КОНТИНУУМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ — непрерывность растительного покрова, проявляющаяся в постепенном переходе от одного растительного сообщества к другому при их соседстве (пространственный К.) и при смене одного сообщества другим во времени (временной К.) … Словарь ботанических терминов

Источник

Пространственно-временной континуум как основная модель окружающей действительности

Понятие «пространственно-временной континуум» является одним из центральных в современном восприятии физической картины мира. Данная теория основывается на представлении современного мира с точки зрения четырех основных измерений – три из них относятся к пространственным характеристикам, а четвертое – к временным.

Пространственно-временной континуум как основная модель, описывающая окружающую действительность, претендует на то, чтобы создать как можно более исчерпывающую картину миру. В то же время постоянно появляются теории, которые ставят отдельные положения этой теории или всю концепцию в целом под сомнение.

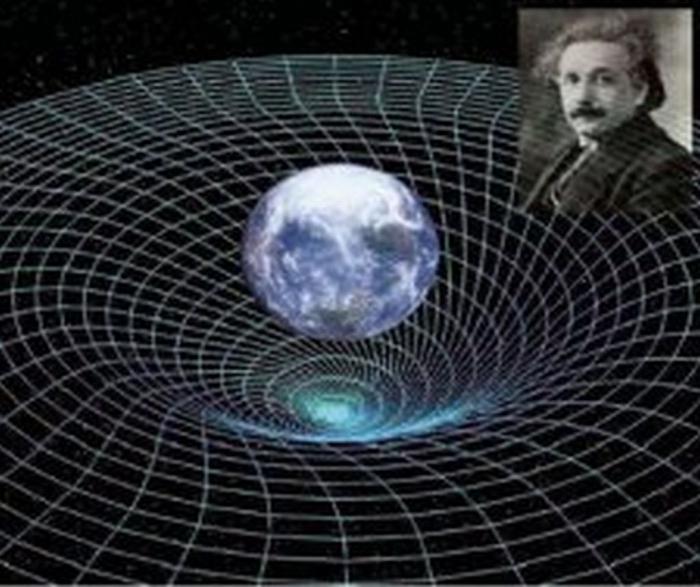

Основа для современного представления о пространстве и времени была заложена еще более ста лет назад при выходе в свет общей теории относительности А. Эйнштейна. Опираясь на ее положения, сам Эйнштейн и его последователи пришли к выводу, что каждая из трех пространственных характеристик, как, впрочем, и временной континуум, равнозначны между собой, поэтому только непосредственно от наблюдателя зависит, какая из них будет принята за отправную систему отсчета.

Движение, пространство и время представляют собой характеристики окружающей действительности, которые постоянно изменяются. Основным механизмом, с помощью которого происходит взаимодействие этих элементов со всеми физическими телами, является гравитация.

Первичным понятием, характеризующим пространственно-временной континуум, согласно теории Эйнштейна, является некое «событие», которое есть не что иное, как обладающая конкретными характеристиками точка, имеющая четкие пространственные и временные координаты.

Все эти точки располагаются не беспорядочно, а в точном соответствии с основными аксиомами, лежащими в основе данной теории. К наиболее важным аксиомам следует отнести концепцию упорядоченности, топологические аксиомы, основным принципом которых служит принцип размерности, аксиомы допустимых координатных систем, а также все основные арифметические аксиомы.

Пространственно-временной континуум – это безостановочно, постоянно меняющее свой облик многообразие. При этом оно носит объемный характер и может в зависимости от тех или иных внешних условий изменять свою кривизну.

Особое место в данной теории отводится временному континууму. Многие ученые не согласны с тем, что он обладает теми же правами и может быть такой же системой отсчета, как и пространственные характеристики – длина, ширина, высота. Но все дело в том, что одно из принципиальных положений теории относительности заключается в признании зависимости времени от скорости движения наблюдателя, который находится в исходной точке отсчета. Таким образом, мы получаем, что временной континуум напрямую зависит от пространственных характеристик, как, впрочем, последние зависят от самого времени.

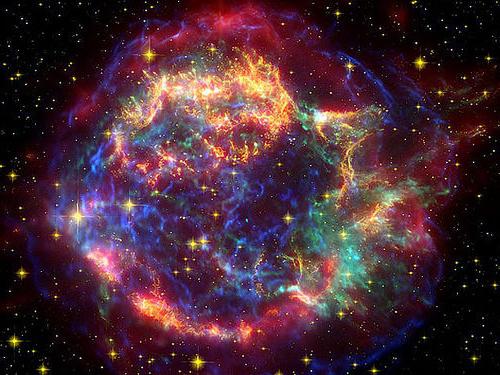

Если для нашей планеты четырехмерное пространство является вполне привычным и понятным, то на уровне Вселенной многие ученые выделяют уже гораздо больше уровней. Так, например, один из первых вариантов знаменитой «теории суперструн» подразумевал неизбежность существования 27 измерений. Сегодня их количество снизилось до десяти, хотя характеристики самих «лишних» измерений значительно усложнились.

Источник

Пространственно-временной континуум

Пространственно-временной континуум

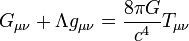

| Общая теория относительности | ||||||||||||

| Математическая формулировка ОТО Космология

|

Простра́нство-вре́мя — физическая модель, дополняющая пространство временны́м измерением и, таким образом, создающая новую теоретико-физическую конструкцию, которая называется пространственно-временным континуумом. В соответствии с теорией относительности, Вселенная имеет три пространственных измерения и одно временное измерение.

Концепцию пространства-времени допускает и ньютоновская механика [1] , но в ней это объединение искусственно, так как пространство-время классической механики — прямое произведение пространства на время, то есть пространство и время независимы друг от друга. В контексте теории относительности время неотделимо от трех пространственных измерений и зависит от скорости наблюдателя (см. собственное время).

Количество измерений, необходимых для описания Вселенной, окончательно не определено. Теория струн, например, требовала наличия 10, а теперь даже 11 измерений (в рамках М-теории). Предполагается, что дополнительные (ненаблюдаемые) 6 или 7 измерений свёрнуты до планковских размеров, так что экспериментально они пока не могут быть обнаружены. Ожидается, тем не менее, что эти измерения каким-то образом проявляют себя в макроскопическом масштабе.

Первый вариант модели естественного объединения пространства и времени, пространство Минковского, был создан Германом Минковским в 1908 году [2] на основе специальной теории относительности Эйнштейна.

Несмотря на то, что, на первый взгляд, временное измерение абстрактно, понятие времени как измерения вполне конкретно. Когда мы хотим с кем-то встретиться, мы говорим, где «в пространстве» мы рассчитываем встретиться с ним, например, на 9-м этаже здания на углу Верхней Полевой улицы и шоссе Энтузиастов. В этом описании содержатся три элемента информации (9-й этаж, Верхняя полевая улица, шоссе Энтузиастов), описывающих конкретное место в трёх пространственных измерениях Вселенной. Не менее важным является указание времени встречи, например, в 3 часа пополудни. Эта часть информации указывает, где «во времени» состоится встреча. Следовательно, события описываются четырьмя элементами информации: тремя, указывающими расположение в пространстве, и одним, указывающим положение во времени. Таким образом характеризуется положение события в пространстве и времени, то есть в пространстве-времени. В этом смысле время представляет собой ещё одно измерение.

Источник

Пространственно-временной континуум.

Понятие пространственно-временного континуума

В классической науке пространство и время рассматривались как независимые друг от друга и от тех процессов, которые в них происходят.

Философию, прежде всего, интересует вопрос об отношении времени и пространства к материи, т. е. являются ли время и пространство реальными или это чистые абстракции. Философы-идеалисты отрицают зависимость времени и пространства от материи и рассматривают их то как формы индивидуального сознания (Беркли, Юм, Мах), то как априорные формы чувственного созерцания (Кант), то как категории абсолютного духа (Гегель). Материализм подчеркивает объективный характер времени и пространства. В том, что время и пространство неотделимы от материи, проявляется их универсальность и всеобщность. Пространство выражает порядок расположения одновременно сосуществующих объектов, время же – последовательность существования сменяющих друг друга явлений. Время необратимо, т. е. всякий материальный процесс развивается в одном направлении – от прошлого к будущему.

Общее понятие пространства и времени

Любое движение предполагает так или иначе понимаемое изменение положения в пространстве, осуществляющееся в так или иначе понимаемом времени. Несмотря на кажущуюся очевидность понятий пространства, и времени, они принадлежат к числу не только фундаментальных, но и одних из самых сложных характеристик материи.

Самое общее понимание пространства и времени опирается на наш непосредственный эмпирический опыт. Понятие пространства возникает как из характеристики отдельно взятого тела, всегда имеющего протяженность, так из факта внеположности множества сосуществующих объектов, имеющих разное пространственное положение. Существующее определение пространства таково: оно есть форма бытия материи, характеризуемая такими свойствами, как протяженность, структурность сосуществования и взаимодействия. Понятие времени также возникает как из сравнения различных состояний одного и того же объекта, который в результате длительности своего существования неизбежно меняет свои свойства, так из факта сменяющейся последовательности разных объектов в одном и том же месте. Время, таким образом, тоже есть форма бытия материи, характеризуемая такими свойствами изменения и развития систем, как длительность, последовательность смены состояний. Понятие пространства и времени относительны: в понятие пространства отражается координация различных внеположных друг другу объектов в один и тот же момент времени, а в понятии времени отражается координация сменяющих друг друга объектов в одном и том же месте пространства.

Теория относительности пользуется понятием единого пространственно-временного континуума, или, как иногда говорят, четырехмерного пространства, в котором к трем привычным пространственным параметрам добавляется еще и время. Это делается для того, чтобы более четко, чем это удается осуществить в обычном трехмерном пространстве, зафиксировать какой-либо материальный объект. Сам А. Эйнштейн говорил, что его удивляет та настороженность, с которой порой относятся к четырехмерному пространству, хотя оно говорит всего лишь о том, что тело с такими-то и такими-то тремя пространственными координатами находилось там именно в данный момент времени (четвертое измерение).

Другое дело многомерное пространство Гильберта. Что же это за многомерное пространство, какой физический и философский смысл имеет это понятие? Оно призвано отразить наличие у исследуемого объекта каких-либо совсем не пространственных свойств, которые только выражаются как «пространственно-подобные» с помощью различных математических операций. Так, если к трем привычным пространственным координатам объекта добавляются еще три координаты, выражающие, например, три компонента импульса этого же объекта, то для обозначения совокупности всех этих данных говорят о шестимерном фазовом пространстве, хотя собственно пространственных координат здесь, как обычно, три. Понятие шестимерного фазового пространства, таким образом, есть математическая абстракция, и оно не претендует на замену понятия трехмерного пространства. Многомерное пространство не фикция, но и не пространство в прямом смысле этого слова. Использование метода многомерности пространства является одним из приемов квантовой физики, вынужденной описывать «недоступные» чувственному восприятию, а потому и наглядному представлению явления микромира. Выражая собой конкретные физические явления микромира с помощью понятий, выработанных в классической физике макромира, многомерные пространства являются правомерной научной абстракцией, имеющей и физический и математический смысл. Здесь нет ничего сверхъестественного или бессодержательного.

Пространство-время — физическая модель, дополняющая пространство временным измерением и, таким образом, создающая новую теоретико-физическую конструкцию, которая называется пространственно-временным континуумом. В соответствии с теорией относительности, Вселенная имеет три пространственных измерения и одно временное измерение.

Количество измерений, необходимых для описания Вселенной, окончательно не определено. Теория струн, например, требовала наличия 10, а теперь даже 11 измерений (в рамках М-теории). Предполагается, что дополнительные (ненаблюдаемые) 6 или 7 измерений свёрнуты до планковских размеров, так что экспериментально они пока не могут быть обнаружены. Ожидается, тем не менее, что эти измерения каким-то образом проявляют себя в макроскопическом масштабе.

Модель естественного объединения пространства и времени

Первый вариант модели естественного объединения пространства и времени, пространство Минковского, был создан Германом Минковским в 1908 году на основе специальной теории относительности Эйнштейна.

Несмотря на то, что, на первый взгляд, временное измерение абстрактно, понятие времени как измерения вполне конкретно. Когда мы хотим с кем-то встретиться, мы говорим, где «в пространстве» мы рассчитываем встретиться с ним, например, на 9-м этаже здания на углу Верхней Полевой улицы и шоссе Энтузиастов. В этом описании содержатся три элемента информации (9-й этаж, Верхняя полевая улица, шоссе Энтузиастов), описывающих конкретное место в трёх пространственных измерениях Вселенной. Не менее важным является указание времени встречи, например, в 3 часа пополудни. Эта часть информации указывает, где «во времени» состоится встреча. Следовательно, события описываются четырьмя элементами информации: тремя, указывающими расположение в пространстве, и одним, указывающим положение во времени. Таким образом характеризуется положение события в пространстве и времени, то есть в пространстве-времени. В этом смысле время представляет собой ещё одно измерение.

Пусть мы имеем плоскость или, если вы предпочитаете что-либо более конкретное, поверхность прямоугольного стола. Положение точки на этом столе можно охарактеризовать двумя числами, а не одним, как раньше. Два числа суть расстояния от двух перпендикулярных краев стола. Не одно число, а пара чисел соответствует каждой точке плоскости; каждой паре чисел соответствует определенная точка. Другими словами: плоскость есть двухмерный континуум. Тогда существуют точки, сколь угодно близкие к данной точке плоскости. Две отдаленные точки могут быть связаны кривой, разделенной на отрезки, сколь угодно малые. Таким образом, произвольная малость отрезков, последовательно укладывающихся на кривой, связывающей две отдаленные точки, каждая из которых может быть определена двумя числами, снова является характеристикой двухмерного континуума.

Еще один пример. Представим себе, что вы хотите в качестве системы координат рассматривать свою комнату. Это означает, что вы хотите любое положение тела определить относительно стен комнаты. Положение кончика лампы, если она в покое, может быть описано тремя числами: два из них определяют расстояние от двух перпендикулярных стен, а третье — расстояние от пола или потолка. Каждой точке пространства соответствуют три определенных числа; каждым трем числам соответствует определенная точка в пространстве. Это выражается предложением: наше пространство есть трехмерный континуум. Существуют точки, весьма близкие к каждой данной точке пространства. И опять произвольная малость отрезков линии, связывающей отдаленные точки, каждая из которых представлена тремя числами, есть характеристика трехмерного континуума.

Все, что мы только что сказали, нетрудно обобщить для случая движения, не ограниченного прямой линией. В самом деле, для описания событий в природе нужно применить не два, а четыре числа. Физическое пространство, постигаемое через объекты и их движения, имеет три измерения, и положения объектов характеризуются тремя числами. Момент события есть четвертое число. Каждому событию соответствует четыре определенных числа; каким-либо четырем числам соответствует определенное событие. Поэтому: мир событий образует четырехмерный континуум. В этом нет ничего мистического, и последнее предложение одинаково справедливо и для классической физики, и для теории относительности. И опять различие обнаруживается лишь тогда, когда рассматриваются две системы координат, движущиеся друг относительно друга. Пусть движется комната, а наблюдатели внутри и вне ее определяют пространственно-временные координаты одних и тех же событий. Сторонник классической физики разобьет четырехмерный континуум на трехмерное пространство и одномерный временной континуум. Старый физик заботится только о преобразовании пространства, так как время для него абсолютно. Он находит разбиение четырехмерного мирового континуума на пространство и время естественным и удобным.

Мир событий может быть описан динамически с помощью картины, изменяющейся во времени и набросанной на фоне трехмерного пространства. Но он может быть также описан посредством статической картины, набросанной на фоне четырехмерного пространственно-временного континуума. С точки зрения классической физики обе картины, динамическая и статическая, — равноценны. Но с точки зрения теории относительности статическая картина более удобна и более объективна.

Даже в теории относительности мы можем еще употреблять динамическую картину, если мы ее предпочитаем. Но мы должны помнить, что это деление на время и пространство не имеет объективного смысла, так как время больше не является «абсолютным». Дальше мы еще будем пользоваться «динамическим», а не «статическим» языком, но при этом всегда будем учитывать его ограниченность.

Пространство и время – всеобщие формы, в которых движется все сущее. В мире все простирается и все длится. Глубочайшей философской проблемой является сущность времени и пространства и их соотношение с движением и материей. Созданная гением Альберта Эйнштейна и усилиями многих других выдающихся ученых теория относительности дала наиболее фундаментальный на сегодняшний день физический анализ понятий пространства и времени. Согласно этой теории, пространство и время существуют не по отдельности друг от друга, а образуют единое четырехмерное многообразие. Тайна трехмерности пространства (или какой-то иной «-мерности», но одной единственной) не разрешена современной наукой. Как философская проблема она сливается с глубочайшим вопросом о единственности нашего мира. 33.

Источник