- Возрастная психология развития человека

- Что такое возрастная психология

- Основные понятия

- Какими аспектами занимается

- Разделы возрастной психологии (ВП)

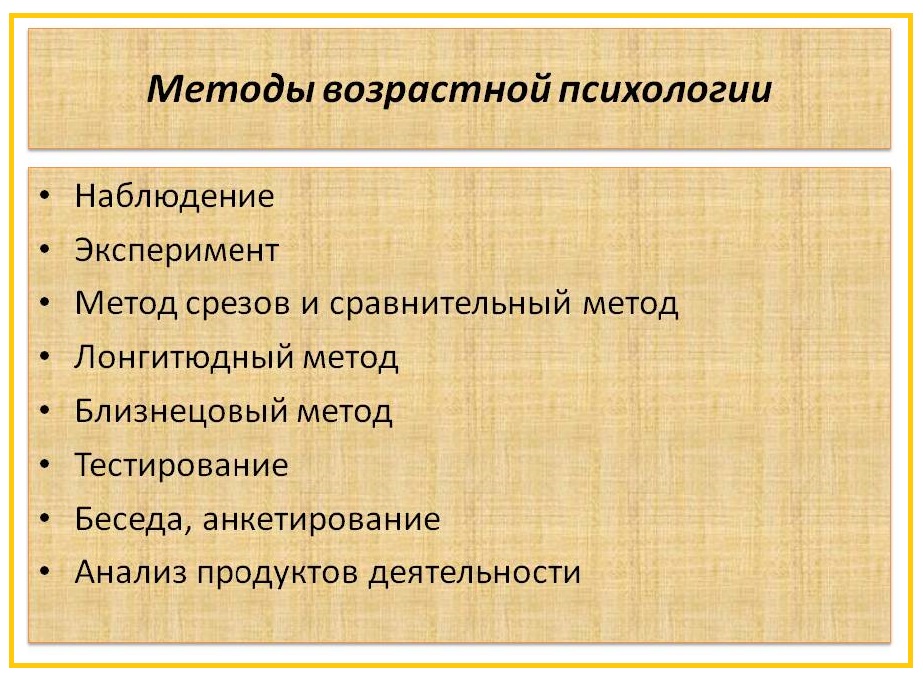

- Методы исследования в возрастной психологии

- Периоды развития человека

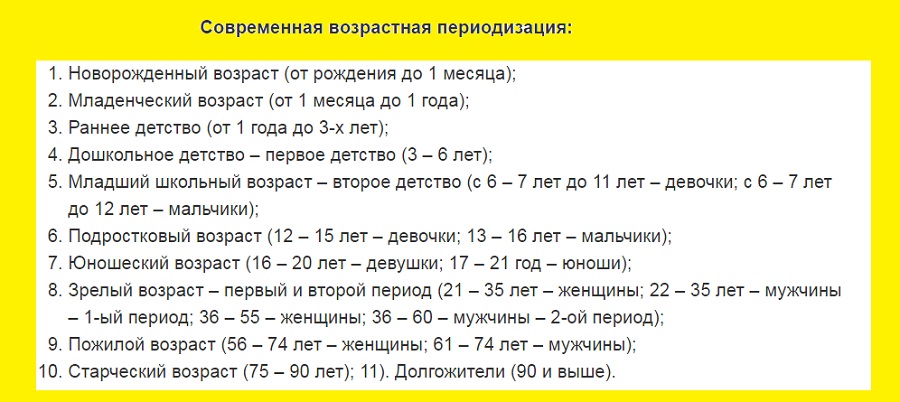

- Современная возрастная периодизация

- Видео

- Понятия возрастной психологии: что изучает наука, особенности и проблемы

- Возрастная психология

- Предмет и объект возрастной психологии

- Основные задачи

- Возрастные группы

- Периодизации по внешнему фактору

- Периодизации по внутреннему фактору

- Периодизации на основании признаков

- Современная возрастная периодизация

- Новорождённость (0-2 месяца)

- Младенчество (от 2 месяцев до 1 года)

- Ранее детство (1-3 лет)

- Дошкольный возраст ( от 3 до 6-7 лет)

- Младший школьный возраст (6-11 лет)

- Подростковый возраст (11-14 лет)

- Юность (15-23 лет)

- Молодость и зрелость (30-60 лет)

- Старость (от 60 лет)

- Методы исследования в возрастной психологии

- Наблюдение

- Опрос

- Эксперимент

- Поперечные и продольные срезы

- Тестирование

- Беседа

- Анкетирование

- Анализ деятельности

- Основные теории возрастной психологии

- Теория конвергенции

- Психоаналитические теории

- Эпигенетическая теория

- Теория социального научения

- Факторы развития возрастной психологии

Возрастная психология развития человека

С момента рождения человека и до ухода из жизни происходят его психологические реформации. Возрастная психология отслеживает подобные изменения по степени взросления. Она существует как отдельное направление в науке.

Изменения человека с годами

Что такое возрастная психология

Развитие это в психологии закономерность, по которой происходят преобразования психики во временном интервале. При этом рассматриваются количественные, качественные и структурные метаморфозы. Перед возрастной психологией, как разделом психологии в целом, поставлена задача – исследовать все факты и динамику человеческой психики в каждый момент проживания: в детстве, юности, зрелости и старости.

Основные понятия

Главные положения, которыми занимается возрастная психология, – это:

Внимание! Развитие – это термин (определение), означающий переход от низшего качественного состояния к высшему (новому) состоянию.

В данном случае подлежит изучению психическое развитие, обусловленное физическими изменениями с учётом социальных причин. Такие исследования позволяют составлять нормы поведения людей в разном возрасте. Например, изучение изменений в развитии ребёнка по мере роста и созревания даёт возможность составить шкалу возрастных норм в разных сферах жизни малыша. Это в дальнейшем помогает разрабатывать методы психологической коррекции для аномально развивающихся детей.

Классы коррекции психологического развития

Развитие человека протекает по следующим направлениям:

- физическому – изменение размеров и форм внутренних органов, тела, мозговой структуры, сенсорики, моторики и прочего;

- когнитивному – развитие умственных способностей (память, мышление, речь, внимание, восприятие и т.д.);

- психосоциальному – приобретение социальных навыков, личностные особенности, восприятие окружающего мира и эмоциональные реакции.

Важно! Для полноценного развития личности все направления должны быть связаны между собой и не отставать во времени друг от друга.

Процесс человеческого развития имеет особенности, к которым относятся:

- обязательное качественное изменение и переход на новый уровень поведения;

- невозможность обратного процесса – нельзя вернуть прежнее состояние;

- при выборе развития в одном направлении остаются нереализованными другие (обязательно сочетаются элементы прогресса и регресса) функции;

- неравномерность – резкие качественные скачки сменяются медленными накоплениями изменений количественного характера;

- зигзагообразность – образуются абсолютно новые признаки развития, которые функционируют хуже в своём начале (ребёнок, отлично ползающий, делая первые шаги, ходит плохо);

- перерастание стадий в уровни – после появления следующей стадии предыдущая становится одним из уровней новой структуры, а не исчезает бесследно.

Возраст делится на типы: хронологический, биологический и психологический. Психологическое развитие в основном базируется на онтогенетическом методологическом подходе. С его помощью ведут учёт всего процесса развития: от появления на свет до старости. Это позволяет изучать нарушения развития в психическом плане. Выполнение организмом заложенной в него генетической программы под влиянием определённых внешних условий называется онтогенезом.

Какими аспектами занимается

Объектом изучения этого раздела психологии как науки неизменно остаётся человек в определённый жизненный период. Его поведение и изменения в психике относительно возраста – главный аспект исследований. Перед изыскателями ставятся следующие задачи:

- обнаружение и проработка обособленных и общих закономерностей для конкретной возрастной категории;

- построение психологической картинки поэтапного взросления индивида;

- разрешение проблем развития личности человека;

- обнаружение психологических возможностей для каждого возраста.

К сведению. Возрастная психология (ВП) устанавливает свои закономерности, опираясь на данные, взятые из таких областей, как медицина, педагогика, этнография. Результаты работы в области ВП, ставшие общественным достоянием, применяются на практике.

Разделы возрастной психологии (ВП)

ВП призвана изучить следующие разделы психологии:

- детство;

- юношество;

- средний возраст (взрослый);

- старость (геронтопсихология).

В раздел детской психологии входят следующие возрастные категории:

- младенческая;

- ранняя;

- дошкольная;

- школьника младших классов;

- подростка.

Иными словами, раздел детской психологии изучает детей в возрасте от нуля до достижения ими 14-15 лет. Подотрасль отслеживает образование условий и движущих сил, которые управляют развитием детской психики. Рассматривается деятельность ребёнка как личности, и устанавливаются особенности его развития.

Кстати. На этапе детства особое внимание уделяется кризисам развития, приводящим к физическим, психическим и умственным отставаниям в развитии. Изучаются трудности утверждения ребёнка как личности в социальном окружении. Выявляются скрытые и явные комплексы, и прорабатываются пути избавления от них.

В разделе юношества психология работает с особенностями психики старших подростков, у которых наступает подростковый кризис. При этом ломается психика в результате переходного периода. В это время важно изучать спектр детских жизненных позиций и выявлять суть порывов к самоопределению. Для психологии здесь интересно познание таких моментов, как:

- нюансы познавательной и эмоциональной деятельности;

- образование позиций мировоззрения;

- изменение самосознания.

В поле зрения попадают все ситуации социального развития юношей и девушек, а также их возрастные новообразования. Людьми зрелого возраста занимаются психологи с целью познания личности взрослого человека и сопровождающих её в эти годы кризисов.

Интересно. Изучение психологами сложной ситуации под названием «кризис среднего возраста» позволило максимально сгладить последствия жизненных проблем, вызванных изменениями в психике взрослого человека.

На этом этапе рассматриваются люди в возрасте от 30 до 60 лет. Средняя взрослость у всех наступает по-разному, в зависимости от скорости взросления, на которую действуют следующие факторы:

- семейное положение;

- социальный статус;

- уровень личного психологического развития.

В этот момент человек ещё не старый, но и уже не слишком молодой. Кроме негативных мыслей о смысле жизни, упущенных возможностях, возраст даёт возможность достичь понимания своей сущности. В этот период происходит переоценка жизненных ценностей, душа жаждет достичь равновесия, и разум может ей в этом помочь.

Важно! Возрастная психология утверждает, что человек к 30 годам созрел для разумных позитивных изменений. Юность позади, а старость ещё далеко. Есть время для долгосрочных обдуманных проектов, в осуществлении которых могут помочь накопленные знания и опыт.

Кризис среднего возраста

Геронтопсихология – раздел ВП, отвечающий за выявление и изучение тенденций инволюционного характера. В старом возрасте происходит затухание некоторых физиологических функций: репродуктивности, свойства регенерации тканей, обмена веществ, образования в мозгу нейронных связей и т.д.

Со стороны психики снижается психическая устойчивость, наблюдается спад активности и защитных реакций. Изучая индивидуумов этого возрастного периода, геронтопсихология заостряет внимание на особенностях поведения, связанных с позициями:

- семейных отношений;

- оценки жизни;

- социальной активности;

- профессиональной сферы;

- тревог и различных фобий.

На основании этих исследований осуществляется практическая психологическая помощь старым людям, разрабатываются меры, обеспечивающие условия их личной безопасности.

Методы исследования в возрастной психологии

Средства и приёмы, с помощью которых изучаются изменения в психологии развития, называют методами.

Б. Г. Ананьев, советский психолог, предложил разделить их на четыре группы:

- организационные;

- эмпирические;

- обработки данных;

- интерпретационные.

Организационные методы бывают следующими:

- сравнительный – используют в психологии развития в форме «поперечных» срезов: применение одинаковых психологических инструментов для разных возрастных групп;

- лонгитюдный – многолетнее исследование конкретных людей (продольное) с применением дополнительных методик (наблюдение, тесты, эксперименты);

- комплексный – сочетает в себе, кроме психологии, методы, используемые в других науках.

Если рассмотреть краткий список эмпирических методов, то он состоит из пунктов:

- наблюдение за исследуемым субъектом (внешнее) и самонаблюдение (внутреннее) – изучается поведение для распознавания особенностей индивидуальной психики;

- опрос: устный или письменный (тестирование) – позволяет при помощи тест-опросов или тест-заданий получить результат качественной или количественной оценки состояния психики;

- практический эксперимент – создание искусственной ситуации, при которой, наблюдая за испытуемым, вызывают проявление необходимых психологических реакций;

- моделирование – знаковая (моделирование процессов психики) и воспроизведение определённого рода деятельности человека в искусственно сконструированной среде (лаборатории), применяется в случае недоступности других методов.

Методами обработки данных являются количественный (статистика) и качественный (работа с материалом, разбитым по группам, с описанием отдельных случаев, как исключительных, так и имеющих общие позиции).

Четвёртая группа методов – интерпретационные способы, к ним относятся:

- генетический способ – определяет генетические связи между уровнями и стадиями развития;

- структурный метод – выявляет связи личностных характеристик, изученных в процессе исследования.

Внимание! В первом способе связи называют «вертикальными», во втором – «горизонтальными».

Периоды развития человека

Специалисты по психологии утверждают, что изучение психологического развития – это, прежде всего, деление на специальные хронологические периоды жизни индивидуума. Существуют классификации по возрасту, которые можно поделить на группы:

- частные – рассматривающие отдельные отрезки жизненного цикла;

- общие – включающие в себя всю жизнь.

К частной группе можно отнести классификацию становления интеллекта (составитель – Ж. Пиаже). Швейцарский психолог выделил периоды развития интеллекта:

- от 0 до 2 года – сенсомоторный интеллект;

- от 3 до 15 лет – организация определённых операций.

В этот период он выделил два отрезка: от 8 до 11 лет (конкретные операции) и от 12 до 15 лет (формальные операции). Общая классификация, предложенная Д. Бирреном, охватывает интервал от младенчества по старость. Она имеет вид:

- от 0 до 2 лет – младенчество;

- от 2 до 5 лет – предшкольный период;

- от 5 до 12 лет – детство;

- от 12 до 17 лет – юность;

- от 18 до 25 лет – период ранней взрослости;

- от 25 до 50 лет – зрелость;

- от 51 до 75 лет – поздняя зрелость;

- от 75 лет до смерти – старость.

Классификаций много, у каждой есть свои особенности, недостатки и достоинства, но в основе они составляют одну систему.

Современная возрастная периодизация

Опираясь на понятие возраста как предмета, помогающего изучению психологического развития, современные психологи выделили систему, приведённую в таблице ниже.

Современная возрастная периодизация

Возрастная психология помогает психологам и психиатрам правильно ставить диагноз и назначать лечение. С её помощью происходит своевременное выявление отклонений от нормы при развитии человека и последующем его существовании в социуме.

Видео

Источник

Понятия возрастной психологии: что изучает наука, особенности и проблемы

Возрастная психология

Вторая половина XIX века ознаменовалась реорганизацией системы образования, что способствовало выделению возрастной психологии в отдельную отрасль науки.

Возрастная психология — отрасль психологической науки, рассматривающая развитие человека в динамике на протяжении всей жизни (от рождения до смерти).

Возрастная психология изучает:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

- последовательность ступеней развития и формирования человека, как личности;

- отличительные черты разновозрастной психики;

- особенности усвоения знаний людьми разных возрастов;

- факторы, влияющие на развитие индивидуальности человека;

- изменения, происходящие на разных возрастных этапах.

Предмет и объект возрастной психологии

Предметом возрастной психологии выступает психическое развитие человека в динамике, тенденции и закономерности преобразований в поведении и в личности.

Развитие рассматривается данной отраслью науки, как временные изменения. Соответственно длине временных отрезков выделяют такие виды изменений:

- Филогенез — развитие всех живых организмов в процессе эволюции.

- Антропогенез — развитие человека, как вида, во времени.

- Онтогенез — путь развития отдельно взятой индивидуальности.

- Микрогенез — самый короткий временной отрезок, который ограничивается определённым возрастным этапом и рассматривает все происходящие в нём процессы.

Изменения, возникающие в процессе развития, могут быть:

- количественными или качественными;

- непрерывными или скачкообразными;

- универсальными или индивидуальными;

- обратимыми или необратимыми;

- изолированными или интегрированными;

- целенаправленными или ненаправляемыми;

- регрессивными или прогрессивными.

Объектом возрастной психологии выступает человек в различных возрастных состояниях (ребёнок, подросток, взрослый и пожилой человек).

Основные задачи

Задачи психологии развития делятся на: научные, теоретические и прикладные.

Научные задачи:

- изложение процесса развития (рассматриваются изменения в субъекте в статическом и динамическом состоянии);

- пояснение развития (поиск причин, предпосылок и обстоятельств, которые способствовали наступлению определённых изменений в поведении и мироощущении);

- предвидение дальнейшего развития (рассмотрение последствий, которые могут последовать, исходя из причины);

- корректирование развития (заключается в регулировании развития посредством внесения изменения в причины).

Знание возрастной психологии необходимо для применения на практике людьми определённых профессий (преподаватели, воспитатели, психологи, врачи) и социальных ролей (родители, опекуны, дедушки). Практические задачи нацелены на постановку вопросов, ответы на которые будут способствовать гармоничному развитию личности.

Теоретической задачей является формирование верной модели развития человека.

Прикладными задачами данного ответвления психологии являются:

- Определение стадии развития (вопрос — «что имеем?»).

- Вычленение причин и обстоятельств, которые привели к данной стадии (вопрос — «как возникло?»).

- Прогнозирование дальнейшего хода событий, учитывая внесённые изменения (вопрос — «что будет?»).

- Аргументирование поставленных целей и корректировки (вопрос — «что и как должно быть?»).

- Разработка мероприятий, корректирующих развитие, для достижения необходимого эффекта (вопрос — «какие цели и как могут быть достигнуты?»).

- Анализ коррекционных мероприятий (вопрос — «к чему привело? каков результат?»).

Возрастные группы

Существуют различные взгляды на процесс формирования личности. Одни учёные придерживаются точки зрения о непрерывном развитии, которое происходит равномерно, с одинаковой скоростью.

Основной позицией современной науки является мнение о дискретности процесса становления человека. Согласно ему, процесс может как ускоряться, так и замедляться в связи с определёнными причинами и условиями. Поэтому необходимым считается выделение различных этапов жизни индивидуума, которые разительно отличаются друг от друга.

Все дискретные периодизации условно можно разделить на три группы.

Периодизации по внешнему фактору

В первую группу входят мнения о разделении этапов на основе влияния на процесс формирования человека внешнего фактора. К этой группе относятся периодизации:

- К. Бюллер. Выделял три стадии: инстинкт, навыки, интеллект.

- Р. Заззо. В периодизации раскрывается взаимосвязь периодов с уровнями образования. От рождения до 3 лет — раннее детство; 3-5 лет — дошкольное детство; 6-12 лет — начальное образование; 12-16 лет — образование в средней школе; старше 17 лет — высшее образование.

- П. П. Блонский основывал периоды на процессе смены зубов (беззубое детство, молочнозубое, этап постоянных зубов).

Периодизации по внутреннему фактору

Ко второй группе относятся деления на периоды, основанные на выделение определённого внутреннего критерия.

З. Фрейд в основу своей позиции ставил этапы полового созревания.

Л. Колберг акцентировал внимание на моральной составляющей личности и определил 3 этапа:

- страх наказания — 0-7 лет;

- стыд перед окружающими — 13 лет;

- совесть — от 16 лет.

Ж. Пиаже основным выделил фактор формирования интеллекта.

- сенсомоторный этап — от 0 до 2 лет;

- дооперационный этап — 2-7 лет;

- этап конкретных операций — 7-12 лет;

- этап формальных операций — 12-17 лет.

Периодизации на основании признаков

К третьей группе относят:

1. Деление на этапы Л. С. Слободчикова.

- оживление (0-1 года);

- одушевление (1-6 лет);

- персонализация (6-18 лет);

- индивидуализация (18-42 лет).

2. А. Дистервег выделил 3 стадии:

- господство ощущения;

- господство памяти;

- господство разума.

Современная возрастная периодизация

В современной психологической науке выделяют следующие этапы формирования человека в процессе онтогенеза:

- Период новорожденности — от рождения до 2 месяцев.

- Период младенчества — от 2 месяцев до 1 года.

- Раннее детство — от 1 до 3 лет.

- Дошкольное детство — от 3 до 6-7 лет.

- Младший школьный возраст — от 6-7 до 10-11 лет.

- Подростковый возраст — от 10-11 лет до 13-14 лет.

- Юношеский возраст — 15-18 лет (ранняя юность) и 18-23 лет (юность).

- Период молодости и зрелости — от 30 до 60 лет.

- Период старости — 60-75 лет (пожилой возраст), 75-90 лет (старость), свыше 90 лет (долгожительство).

Новорождённость (0-2 месяца)

Данный период считается кризисным в жизни человека, так как происходит адаптация ребёнка к окружающему миру. Приспосабливаться помогают формирующиеся безусловные и врожденные защитные рефлексы. Основным видом деятельности на данном этапе является эмоциональная.

На 3-5 неделе формируются слуховая и зрительная концентрации. В 1 месяц формируется «комплекс оживления» — ребёнок узнаёт маму и начинает улыбаться, реагируя на её появление. С развитием данного комплекса заканчивается период новорождённости и начинается следующий.

Младенчество (от 2 месяцев до 1 года)

В физическом развитии этого периода прослеживается активное формирование умений двигаться. К 7 месяцам младенец самостоятельно сидит. 9-10 месяцев — ползает, стоит с поддержкой взрослых. К 12 месяцам начинает ходить.

В психической составляющей происходит становление восприятия (знакомство с цветовым спектром, предметами), эмоциональной, образной и двигательной памяти. К 1 году развивается сенсомоторный интеллект.

С 4 месяцев формируются зачатки речи — гуканье, гуление. После 6 месяцев появляются первые звуковые сочетания (лепет), плачи приобретает эмоциональные оттенки (плачи-жалоба, плач-призыв). К 1 году ребёнок может сам произносить несколько слов и проявляет реакцию на 10-20 слов взрослых.

Происходит эмоциональное развитие, проявляются такие эмоции, как грусть, удивление, тревожность, испуг, радость.

Ранее детство (1-3 лет)

Происходит социализация ребёнка путём его взаимодействия с окружающим миром. Формируется двигательный аппарат. Основным видом деятельности данного возраста является игра. Происходит развитие моторики путём различных действий — лепка, рисование, аппликация.

В психическом состоянии доминирующим является развитие восприятия (подбор фигур по форме, цвету, ориентация в пространстве). Развивается словесно-смысловая память, формируется процесс воспроизведения. Познавая предназначения предметов, ребёнок развивает образное и наглядно-действенное мышление. Развитие воображения способствует появлению к 3 годам собственных сказок малыша.

В возрасте 1,5-2 лет происходит активное формирование и воспроизведение пассивной речи. К окончанию периода раннего детства ребёнок учится составлять простые предложения.

В этом периоде проявляются зачатки темперамента, происходит усвоение правил поведения, развивается самостоятельность.

Дошкольный возраст ( от 3 до 6-7 лет)

С 3 лет проявляется потребность ребёнка в общении, что характеризуется образованием «кратковременных объединений» для совместной игры. Развитие происходит посредством сюжетно-ролевых игр. В 4-6 лет появляется необходимость иметь друга. В процессе взаимодействия дети учатся договариваться друг с другом, решать конфликтные ситуации, выполнять определённые роли в игре.

Психическое развитие данного периода характеризуется умением ребёнка к 6 годам описать предмет, раскрыть его связи с другими вещами, пересказать художественное произведение.

К 6-7 годам происходит формирование причинного мышления, появляются рассуждения.

Развивается личностное восприятие себя через оценку других, появляется самооценка, сопереживание.

Младший школьный возраст (6-11 лет)

Формирование ребёнка происходит в учебной среде, происходит адаптация к новым условиям. К окончанию периода развивается синтезирующее восприятие, концентрация на каком-либо одном предмете, усидчивость.

Активным становится произвольный вид памяти, доминирует словесно-логическое мышление.

Развиваются такие личностные характеристики, как самоконтроль, ответственность, трудолюбие. Во время учебной деятельности происходит освоение и закрепление моральных ценностей.

На данном этапе изменяется и эмоциональный фон личности. Он становится более устойчивым и спокойным. Возникают длительные дружеские взаимоотношения.

Подростковый возраст (11-14 лет)

Характерным для данного периода жизни человека является активный рост гормонального фона, который приводит к физиологическим и психическим изменениям.

Усиливаются стремления к самостоятельности, перерастают в желание обособиться, быть независимым.

Основной деятельностью подросткового периода являются взаимоотношения с другими индивидуумами. Развивается рефлексивное, логическое мышление, интеллектуальные способности. Активным становится стремление к творческой деятельности.

Подросток управляет своей речью в зависимости от ситуации, собеседников, стиля общения. Формируется представление о своей будущей роли в жизни.

В личностном развитии происходят сложные процессы. Возможно занижение самооценки, стремление к уединению, динамично проявляются чувства тоски или грусти. Становятся бурными внутренние переживания, подросток не любит допускать взрослых в свой внутренний мир.

Юность (15-23 лет)

В период юности происходит завершение физиологического развития человека. На первый план выходят задачи самоопределения. Юноша способен критически оценить свои действия, фантазии, идеи.

Формируется установление определённых временных рамок. Юноша рассматривает, оценивает себя в перспективе. В связи с накоплением определённого опыта определяется видение себя, как личности, в окружающем мире, своей роли в действительности. В данном периоде закладывается система собственных убеждений, мировоззрений. Юность — импульсивный и энергичный период.

Усваиваются коммуникабельные навыки, появляются темы любви и отношений.

Молодость и зрелость (30-60 лет)

Данный период характеризуется становлением человека в профессиональной деятельности, определением своего места в жизни и в социуме.

Поиск партнёра, вступление в брак и создание собственной семьи припадают на период молодости и зрелости.

После 30 лет наблюдается медленный спад физических возможностей. Доминирующими становятся деятельность в профессиональной сфере и развитие семейных отношений.

Промежуток 30-40 лет является пиком для творческой деятельности. С 40 до 50 лет происходит ухудшение функций мышления.

Старость (от 60 лет)

Данный возрастной период характеризуется угасанием физических функций.

Доминирующая деятельность заключается в адаптации к условиям выхода на пенсию, поиске нового вида занятости, хобби, передаче накопленного опыта младшему поколению.

На уровне психического развития происходит снижение различного вида чувствительности (зрительной, слуховой).

Заметны нарушения в образной и смысловой памяти. В эмоциональном плане происходит упадок — снижается уровень общения, наблюдается нехватка коммуникации.

Методы исследования в возрастной психологии

Методы исследования, которые использует возрастная психология, были заимствованы из других отраслей психологии (дифференциальной, социальной, общей).

К ним относятся:

- наблюдение;

- опрос;

- эксперимент;

- срезы;

- тестирование;

- беседа;

- анкетирование;

- анализ.

Наблюдение

Наблюдение является основным принципом работы с детьми дошкольного возраста. Для начала необходимо определить цель, составить программу наблюдения и спланировать действия. Регулярность наблюдений — залог успешного проведения данного метода. Чем младше ребёнок, тем меньше должны быть интервалы между слежениями.

Эффективность такого метода обусловлена тем, что ребёнок в таких условиях сохраняет свою непринужденность и непосредственность действия, не выполняя какую-либо роль.

Опрос

Форма опросов может быть, как устной, так и письменной. Сложность данного метода состоит в том, что восприятие ребёнка и взрослого человека отличаются. Ребёнок может воспринять предлагаемый вопрос иначе, не так, как его подразумевал взрослый. Изначально необходимо убедиться в правильности понимания ребёнком вопроса, и только потом можно анализировать его ответ.

Эксперимент

Метод эксперимента отличается надёжностью. Во время исследования создаются условия, которые способны вызвать определённые, интересующие исследователя, эмоции или процессы у ребёнка.

Чаще всего эксперимент проводится в игровой форме, что не вызывает скованности или зажатости ребёнка и в полной мере отражает его способности и навыки. Во время проведения данного метода необходимо постоянно удерживать внимание испытуемого.

Поперечные и продольные срезы

Метод поперечных срезов — изучение у группы детей определённого параметра с помощью различных методик.

Плюсом данного метода является одновременное исследование возрастных, половых особенностей коллектива и различие в психических процессах.

Метод продольных срезов — длительное наблюдение за одним и тем же коллективом. Он способствует выяснению причин изменений в психических процессах, изучению предпосылок их развития.

Тестирование

Тестирование направлено на выявление интеллектуального и личностного уровня развития ребёнка. С помощью тестов можно характеризовать наличие или отсутствие определённых качеств у школьника. Используемые тесты аналогичны взрослым, только адаптированы с учётом возрастной категории испытуемых.

Беседа

Беседа заключается в общении непосредственно с самим ребёнком. Таким образом от него получают ответы на поставленные вопросы. Для того, чтобы беседа была эффективной, необходимо создать дружелюбную обстановку и проявлять чувство такта во время беседы.

Анкетирование

Метод анкетирования представляет собой получение ответов на приготовленные заранее вопросы. Анкетирование бывает:

Анализ деятельности

Метод анализа продуктов деятельности заключается в исследовании каких-либо работ человека. Это могут быть рисунки, дневники, сочинения, тетради. Таким образом анализируется психическое состояние ребёнка, его внутренний мир, восприятие им окружающей действительности.

Основой данного метода является принцип единства сознания и деятельности. Его суть в том, что психика ребёнка проявляется в результатах его труда (деятельности). Рассматривая детские рисунки, психологи и логопеды могут сделать выводы об уровне мышления, воображения, творческих способностях ребёнка.

Основные теории возрастной психологии

Теоретические разногласия объясняются различным подходом к анализу факторов, характера объекта развития. Теории возрастной психологии, высказанные различными специалистами, направлены на выявление, что именно является доминантом в психическом развитии человека.

Выделяют основные теории:

- теория конвергенции Штерна;

- психоаналитические теории;

- эпигенетическая теория;

- теория социального научения.

Теория конвергенции

Теорию двух факторов разработал В. Штерн. Согласно данной точке зрения, развитие — это итог конвергенции внутренних данных с внешними условия.

Конвергенция — объединение признаков в явлениях, которые не зависят друг от друга.

Теория конвергенции утверждает, что влияние на развитие психики происходит как изнутри, так и снаружи. Влияние на человека оказывают и наследственность, и окружающая среда.

Психоаналитические теории

Психоаналитические теории были разработаны З. Фрейдом. Модель личности он разделил на 3 составляющие:

- «Оно» — примитивный элемент, основанный на инстинктах.

- «Я» — отражает реальность и внешний мир.

- «Сверх-Я» — содержит нормы морали.

Этапы психического развития по Фрейду соответствуют этапам образования сексуальной энергии.

- Оральный период (до 1 года). Доминирующей является зона, связанная с кормлением.

- Анальный период (до 3 лет). Анус является источником либидо, что связано с приучением ребёнка к чистоплотности.

- Фаллическая стадия (3-5 лет) является высшим уровнем детской сексуальности. Эрогенная зона — гениталии.

- Латентная стадия (5-12 лет). Либидо снижается. Основным в данном периоде является накопление человеческого опыта.

- Генитальный период (12-18 лет). Доминирующим у подростка является потребность в сексуальном общении.

Эпигенетическая теория

Эпигенетическая теория Э. Эриксона основана на психоанализе. Он раскрыл элемент структуры З. Фрейда «Я», рассматривая его на фоне взаимоотношений с обществом. По мнению теоретика «Я» базируется на организации социума. Его метод акцентирует внимание и на личности человека, и на влиянии и характере общества.

Э. Эриксон в основу своего деления на периоды положил появление на каждом этапе нового качества, которое продиктовано обществом.

- 1 год жизни — доверие/недоверие;

- 2-4 года — самостоятельность/нерешительность;

- 4-6 лет — инициатива/чувство вины;

- 6-11 лет — мастерство/неполноценность;

- 12-16 лет — распознавание/смешение ролей;

- первая стадия зрелости — близость/одиночество;

- зрелость — творчество/застой;

- старость — целостность/безнадёжность.

Теория социального научения

Теория социального научения рассматривает, каким образом ребёнок адаптируется в социуме, насколько он осваивает правила и нормы общества. Сторонники данной концепции полагают, что обучение может проходить и посредством подражания, имитации.

По мнению А. Бандуры, наказания и награды в процессе воспитания недостаточно. Ребёнок учится вести себя в обществе, копируя модель поведения близких людей.

Американский психолог Р. Сире вычленил 3 этапа детского развития:

- фаза рудиментарного поведения — базируется на присущих от рождения потребностях и обучение происходит в период младенчества;

- фаза первичных мотивационных систем — обучение и социализация в семье;

- фаза вторичных мотивационных систем предполагает научение вне семейной среды.

Факторы развития возрастной психологии

Детская психология, как наука, сформировалась в конце XIX века. Толчком послужил труд немецкого учёного В. Прейера «Душа ребёнка». Именно он ввёл такое понятие, как метод объективного наблюдения.

Развитию данной области психологической науки способствовала реорганизация промышленности в XIX веке, что дало толчок для жизни общества. Благодаря этому были пересмотрены методы, направленные на воспитание детей. На первый план вышло понимание ребёнка, общество постепенно стало отказываться от физических методов наказания. Исследователи обнаружили, что в основе понимания взрослой психологии лежит изучение детской.

Особый вклад в развитие возрастной психологии внёс русский педагог К. Д. Ушинский своей работой «Человек как предмет воспитания».

Эволюционные рассуждения Ч. Дарвина и работы русского физиолога И. М. Сеченова легли в основу формирования рефлекторной теории психических процессов.

В начале XX века учёные занялись вопросом разработки этапов психического развития человека в онтогенезе (К. Бюлер, З. Фрейд, П. Блонский, Э. Эриксон, Л. Выготский).

Большой шаг вперёд возрастная психология сделала с появлением метода формирующего эксперимента (Л. Выготский). Данный метод стал базой для теорий формирования личности.

- Теория деятельности А. Н. Леонтьева основывается на определении этапов деятельности: сознательная, операция, функция.

- Теория формирования умственных действий П. Я. Гальперина. Данная концепция раскрывает процесс развития психических функций последовательно: от физической деятельности до умственной.

- Теория учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). Учёные разработали пути развития личности, основав экспериментальные школы.

- Концепция «первоначального очеловечения» И. А. Соколянского, А. И. Мещерякова раскрывала фазы становления психики слепоглухонемых детей.

Источник